बढ़ते चक्रवाती खतरे और मैंग्रोव की संवेदनशीलता | 26 May 2025

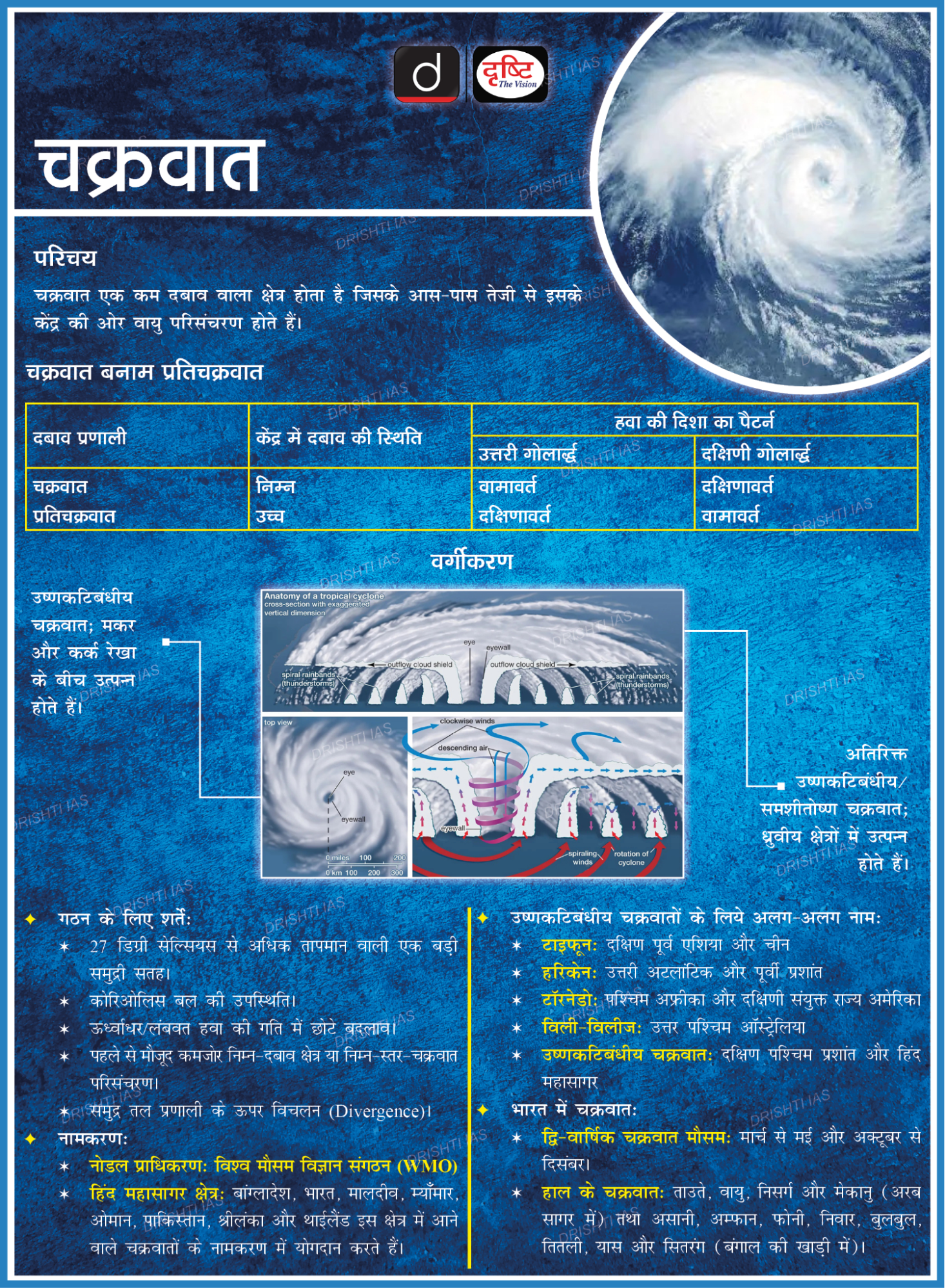

प्रिलिम्स के लिये:चक्रवात, मैंग्रोव, कार्बन भंडारण, जैवविविधता, हैडली सेल, प्रवाल भित्तियाँ, आर्द्रभूमि, सुंदरबन, जलीय कृषि, शैवाल प्रस्फुटन, ग्रेट बैरियर रीफ, बंगाल टाइगर्स। मेन्स के लिये:जलवायु परिवर्तन का चक्रवातों और मैंग्रोव पर प्रभाव तथा उसके दुष्परिणाम। बढ़ते चक्रवातों और क्षीण होते मैंग्रोव से निपटने के लिये सुझाव। |

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

एक नए अध्ययन से पता चला है कि जलवायु परिवर्तन चक्रवातों को अधिक तीव्र बना रहा है और उनकी पहुँच उन क्षेत्रों तक बढ़ा रहा है जो पहले इससे प्रभावित नहीं होते थे।

- अध्ययन में यह भी पता चला कि वर्ष 2100 तक विश्व के आधे मैंग्रोव गंभीर जोखिमों का सामना कर सकते हैं, जिससे तटीय संरक्षण, कार्बन भंडारण और जैवविविधता को खतरा उत्पन्न हो सकता है।

नोट: जलवायु परिवर्तन जटिल है, इसलिये विशेषज्ञ इसके प्रभावों को समझने के लिये साझा सामाजिक-आर्थिक मार्ग (SSP) का उपयोग करते हैं। प्रत्येक SSP एक अलग भविष्य को दर्शाता है।

- SSP3 एक विभाजित विश्व का वर्णन करता है जहाँ पर्यावरण पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है।

- SSP5 एक ऐसे विश्व को दर्शाता है जहाँ जीवाश्म ईंधनों का तीव्र उपयोग और संसाधनों का अत्यधिक दोहन होता है।

- SSP5-8.5, SSP5 मार्ग के साथ-साथ एक रेडिएटिव फोर्सिंग को दर्शाता है, जो ग्रह की सतह पर अतिरिक्त ऊर्जा की मात्रा को जोड़ता है।

चक्रवातों और मैंग्रोव पर अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष क्या हैं?

- चक्रवात की तीव्रता और सीमा में वृद्धि: SSP 5-8.5 परिदृश्य (उच्च उत्सर्जन और जीवाश्म ईंधन का उपयोग) के अंतर्गत, उष्णकटिबंधीय चक्रवातीय पेटी भूमध्य रेखा से दूर स्थानांतरित हो सकती हैं, जिससे उच्च अक्षांशीय पारिस्थितिकी प्रणालियों के लिये खतरा बढ़ सकता है।

- पूर्वी एशिया, मध्य अमेरिका, कैरीबियाई, मेडागास्कर और ओशिनिया में चक्रवातों का खतरा बढ़ रहा है।

- पारिस्थितिकी तंत्र हेतु कम पुनर्प्राप्ति समय: अनुकूल पारिस्थितिकी क्षेत्रों (ऐतिहासिक रूप से चक्रवातों के अनुकूल) में, उच्च तीव्रता वाले तूफानों के बीच पुनर्प्राप्ति समय 19 वर्ष (1980-2017) से घटकर 12 वर्ष (2015-2050) हो सकता है।

- कुछ पारिस्थितिकी तंत्र बार-बार होने वाले व्यवधानों के कारण अपरिवर्तनीय अवस्थाओं में बदल सकते हैं।

- खतरे में मैंग्रोव: SSP5-8.5 परिदृश्य के तहत, वर्ष 2100 तक वैश्विक मैंग्रोव का लगभग 56% हिस्सा उच्च से लेकर गंभीर खतरे का सामना कर सकता है।

- दक्षिण-पूर्व एशिया विशेष रूप से असुरक्षित है, जहाँ 52-78% मैंग्रोव खतरे में हैं।

चक्रवात की तीव्रता और सीमा क्यों बढ़ रही है?

- उष्ण महासागरीय तापमान: चक्रवात उष्ण महासागरीय जल (≥26.5°C) से ऊर्जा प्राप्त करते हैं और जलवायु परिवर्तन समुद्री सतह के तापमान में वृद्धि करते हैं, जिससे अधिक ऊष्मा और आर्द्रता प्राप्त होती है।

- इससे पवन की गति बढ़ जाती है (तीव्रता बढ़ जाती है), तीव्रता और अधिक तीव्र हो जाती है (तूफान तेज़ी से प्रबल हो जाते हैं) तथा भारी वर्षा होती है ( उष्ण पवन अधिक आर्द्रता ग्रहण कर लेती है)।

- परिवर्तित पवन प्रतिरूप: जैसे-जैसे वैश्विक तापमान में वृद्धि होती है, हैडली सेल (भूमध्य रेखा के पास वायुमंडलीय परिसंचरण) का विस्तार होता है, जिससे चक्रवातीय मार्ग उच्च अक्षांशों की ओर बढ़ता हैं, जबकि पवन प्रतिरूप में परिवर्तन (जैसे, जेट स्ट्रीम) चक्रवात के मार्ग को परिवर्तित कर देते हैं, जिससे मेडागास्कर, पूर्वी एशिया और भूमध्य सागर के कुछ हिस्से नए खतरों के संपर्क में आ जाते हैं।

- समुद्र स्तर में वृद्धि: हिम विगलन और महासागरों के तापमान में वृद्धि के कारण समुद्र के स्तर में वृद्धि होती है, जिससे तूफानों के दौरान तटीय बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो जाती है, भले ही चक्रवातों की आवृत्ति में वृद्धि न हुई हो।

- वायुमंडलीय स्थिरता में परिवर्तन: कुछ क्षेत्रों (जैसे उष्णकटिबंधीय) में लो विंड शीयर चक्रवातों को अधिक शक्तिशाली बनने में सहायता करता है, जबकि अटलांटिक जैसे क्षेत्रों में हाई विंड शीयर चक्रवातों को कमज़ोर करता है, जिससे चक्रवात नए क्षेत्रों की ओर स्थानांतरित हो सकते हैं।

- विंड शीयर वह स्थिति है जिसमें वायुमंडल में अल्प दूरी पर क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर दिशा में वायु की गति या दिशा में बदलाव होता है।

- पोलर वार्मिंग: ध्रुवीय क्षेत्रों में तापमान में वृद्धि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की तुलना में अधिक तेज़ी से हो रही है, जिससे भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक तापमान का अंतर कम हो जाता है और चक्रवातीय गतिविधियाँ भूमध्य रेखा से दूर स्थानांतरित हो जाती हैं।

- क्षीण पारिस्थितिक तंत्र: मानवीय गतिविधियों और जलवायु संबंधी दबावों ने मैंग्रोव, प्रवाल भित्तियाँ और आर्द्रभूमि जैसी प्राकृतिक बफरों को कमज़ोर कर दिया है, जो तूफानों के दौरान समुद्री ज्वार से सुरक्षा प्रदान करते हैं, तरंग ऊर्जा को अवशोषित करते हैं और पुनर्प्राप्ति में सहायता करते हैं।

- इन प्राकृतिक बफरों के नष्ट हो जाने से आंतरिक क्षेत्रों का जोखिम और अधिक बढ़ जाता है तथा समय के साथ संवेदनशीलता भी बढ़ती जाती है।

मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र गंभीर खतरे में क्यों है ?

- जलवायु परिवर्तन:

- अधिक शक्तिशाली चक्रवात: गर्म महासागर अधिक शक्तिशाली चक्रवातों और तूफानों को उत्पन्न करते हैं, जो मैंग्रोव को उखाड़ फेंकते हैं, मृदा अपरदन को बढ़ाते हैं और लवण जल के अतिक्रमण को बढ़ाते हैं, जिससे मीठे जल की प्रजातियाँ प्रभावित होती हैं।

- उदाहरण के लिये, अम्फान (वर्ष 1999 के बाद बंगाल की खाड़ी में पहला सुपर साइक्लोन) ने सुंदरवन के लगभग 28% मैंग्रोव को क्षति पहुँचाई और मृदा लवणता बढ़ाकर पौधों की विविधता को प्रभावित किया।

- समुद्र स्तर में वृद्धि: मैंग्रोव दोहरी चुनौती का सामना कर रहे हैं क्योंकि वे कृषि भूमि, नगरीय विस्तार और बाढ़ नियंत्रण संरचनाओं के कारण आंतरिक क्षेत्रों की ओर नहीं जा सकते, जबकि समुद्र स्तर की वृद्धि तट से उन्हें जलमग्न कर देती है, जिससे "कोस्टल स्क्वीज़" उत्पन्न होता है।

- जब समुद्र स्तर प्रति वर्ष 7 मि.मी से अधिक तेज़ी से बढ़ता है, तो मैंग्रोव अनुकूलन में कठिनाई का सामना करते हैं और लंबे समय तक जलमग्न रहने के कारण उनके नष्ट होने का खतरा होता है।

- चरम मौसम: प्रवाल भित्तियों के क्षय (तापमान वृद्धि के कारण) से प्राकृतिक तरंग अवरोधक समाप्त हो जाते हैं, जिससे मैंग्रोव अधिक शक्तिशाली लहरों के संपर्क में आते हैं।

- अधिक शक्तिशाली चक्रवात: गर्म महासागर अधिक शक्तिशाली चक्रवातों और तूफानों को उत्पन्न करते हैं, जो मैंग्रोव को उखाड़ फेंकते हैं, मृदा अपरदन को बढ़ाते हैं और लवण जल के अतिक्रमण को बढ़ाते हैं, जिससे मीठे जल की प्रजातियाँ प्रभावित होती हैं।

- मानव-जनित विनाश:

- जलीय कृषि के लिये वनों की कटाई: 1980 के बाद से, विश्व के 35% मैंग्रोव जलीय कृषि, अनियंत्रित विकास और जलवायु दबाव के कारण नष्ट हो गए हैं।

- दक्षिण पूर्व एशिया, जहाँ विश्व के मैंग्रोव का एक तिहाई हिस्सा पाया जाता है, में वर्ष 2000 से 2016 के बीच मैंग्रोव क्षेत्रफल में 3.4% की कमी आई है, जहाँ पाम ऑयल और चावल के खेत भी मैंग्रोव की जगह ले रहे हैं।

- तटीय विकास: पर्यटन रिसॉर्ट, बंदरगाह और सड़क निर्माण से आवासीय क्षेत्र खंडित होते हैं।

- उदाहरण के लिये, मुंबई ने पिछले 20 वर्षों में नगरीय विस्तार के कारण अपने 40% मैंग्रोव खो दिये हैं।

- प्रदूषण और अत्यधिक कटाई: तेल रिसाव (जैसे वर्ष 2020 में मॉरिशस), से मैंग्रोव की जड़ें नष्ट हो जाती हैं; प्लास्टिक अपशिष्ट जलमार्गों को अवरुद्ध करता है; सीवेज शैवाल का विकास बढ़ाता है; और अफ्रीका व एशिया में अवैध कटाई जारी है।

- जलीय कृषि के लिये वनों की कटाई: 1980 के बाद से, विश्व के 35% मैंग्रोव जलीय कृषि, अनियंत्रित विकास और जलवायु दबाव के कारण नष्ट हो गए हैं।

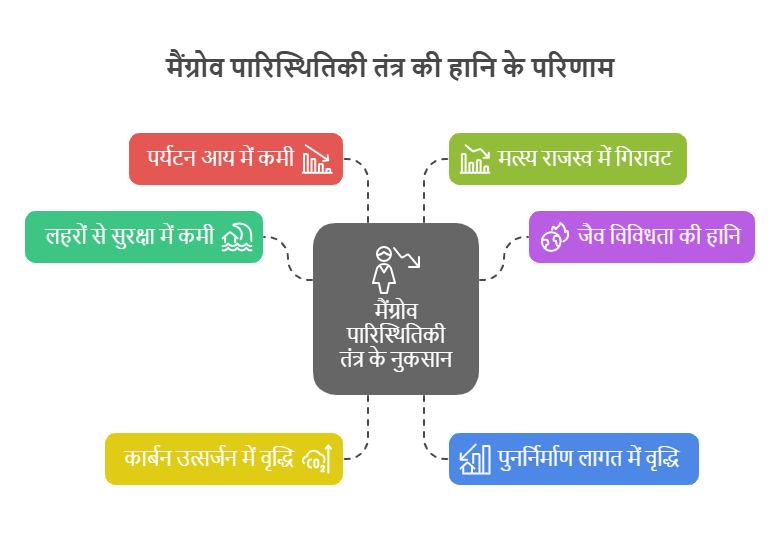

मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र की हानि के परिणाम

चक्रवात की तीव्रता और भौगोलिक विस्तार में वृद्धि के क्या विशिष्ट निहितार्थ हैं?

- पारिस्थितिक विनाश:

- शक्तिशाली चक्रवात मैंग्रोव को उखाड़ फेंकते हैं, जबकि लवण जल के प्रवेश से मीठे जल पर निर्भर पौधे नष्ट हो जाते हैं। उदाहरण के लिये, दक्षिण-पश्चिम फ्लोरिडा के 62% मैंग्रोव को हरिकेन इरमा से नुकसान पहुँचा।

- प्रवाल भित्तियों का विनाश: चक्रवात तटरेखा की रक्षा करने वाली प्रवाल भित्तियों को नुकसान पहुँचाते हैं, जबकि गर्म समुद्र और तूफान व्यापक प्रवाल विरंजन (जैसे ग्रेट बैरियर रीफ) को उत्प्रेरित करते हैं।

- जैवविविधता का नुकसान: तटीय पारिस्थितिक तंत्र (समुद्री घास, ज्वारनदमुख) आवास विखंडन का सामना कर रहे हैं। संकटग्रस्त प्रजातियाँ (जैसे सुंदरवन में बंगाल टाइगर) अपना आश्रय खो रही हैं।

- मानवीय एवं आर्थिक संकट:

- अधिक घातक तूफान और बाढ़: तेज़ वायु वाले तूफान घरों और बुनियादी ढाँचे को नष्ट कर देते हैं, जबकि अधिक वर्षा आंतरिक बाढ़ का कारण बनती है। उदाहरण: चक्रवात इडाई (2019) ने मोज़ाम्बिक में 1,300 से अधिक लोगों की जान ली।

- बड़े पैमाने पर विस्थापन और प्रवासन: छोटे द्वीप राष्ट्र (जैसे, फिजी, बहामास) अस्तित्व के खतरों का सामना कर रहे हैं , वर्ष 2021 की विश्व बैंक की रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि जलवायु संकट के कारण वर्ष 2050 तक 200 मिलियन लोग विस्थापित हो सकते हैं।

- आर्थिक नुकसान: जलवायु से संबंधित नुकसान 450 बिलियन अमेरिकी डॉलर (वर्ष 2000-2004) से बढ़कर 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर (वर्ष 2020-2024) से अधिक हो गया। उदाहरण के लिये अकेले तूफान हेलेन (वर्ष 2024) ने 100+ बिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान किया, जिससे यह अमेरिका के सबसे विनाशकारी तूफानों में से एक बन गया ।

- खाद्य सुरक्षा जोखिम: चक्रवात-प्रवण एशिया (भारत, बांग्लादेश) में चावल के खेतों और फसलों को लवणीकरण का सामना करना पड़ रहा है।

- उदाहरण के लिये, चक्रवात अम्फान के कारण भारत (पश्चिम बंगाल व ओडिशा) में लगभग 1.7 मिलियन हेक्टेयर उत्पादक कृषि भूमि और जलीय कृषि फार्मों का नुकसान हुआ तथा 2.1 मिलियन जीवों की मृत्यु हो गयी।

- जोखिम में नए क्षेत्र: भूमध्यसागरीय , दक्षिण अटलांटिक और उच्च अक्षांश (जैसे, जापान , न्यूज़ीलैंड) को पहली बार चक्रवातों का सामना करना पड़ सकता है।

- मियामी, शंघाई और लागोस जैसे बड़े शहर, जो पुरानी जलवायु को ध्यान में रखकर बनाए गए थे, विनाशकारी क्षति का सामना कर रहे हैं।

आगे की राह

- चक्रवातों के प्रति अनुकूलन: उपग्रहों और AI की सहायता से चक्रवात ट्रैकिंग का विस्तार करने के साथ चक्रवात-रोधी बुनियादी ढाँचे का निर्माण करना चाहिये। प्रवाल भित्तियों एवं आर्द्रभूमि को पुनर्स्थापित करने के साथ प्राकृतिक अवरोधों के रूप में मैंग्रोव की रक्षा करनी चाहिये।

- संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अनुसार, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन में निवेश किये गए प्रत्येक 1 अमेरिकी डॉलर से आर्थिक नुकसान को कम करने तथा आपदा पुनर्प्राप्ति लागत में कटौती करने के क्रम में 4 अमेरिकी डॉलर का लाभ मिलता है।

- मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र का पुनरुद्वार: मैंग्रोव क्षेत्रों में अवैध कटाई पर प्रतिबंधों को सख्ती से लागू करना चाहिये साथ ही “प्रकृति के अनुरूप निर्माण” दृष्टिकोण को अपनाकर पुनरुद्वार प्रयासों को बढ़ावा देना चाहिये।

- इस क्रम में विभिन्न समुदायों को प्रोत्साहन देने के साथ अनावश्यक प्रथाओं को कम करने के क्रम में इकोटूरिज्म तथा धारणीय मत्स्यन को बढ़ावा देना चाहिये।

- जलवायु-परिवर्तन शमन प्रयास: तापमान को 2°C से नीचे रखने के क्रम में नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाने के साथ कार्बन मूल्य निर्धारण तथा सख्त उत्सर्जन नियमों को लागू करना चाहिये। इसके साथ ही जलवायु-परिवर्तन के प्रति सुभेद्य देशों हेतु जलवायु वित्तपोषण को बढ़ावा देना चाहिये।

- अंतर्राष्ट्रीय सहयोग: लॉस एंड डैमेज फंड के तहत चक्रवात-प्रवण एवं मैंग्रोव-समृद्ध देशों को प्राथमिकता देनी चाहिये। डेब्ट-फॉर-नेचर स्वैप का उपयोग (जैसे, इंडोनेशिया, बांग्लादेश) करने के साथ तनाव-सहिष्णु मैंग्रोव का विकास करना चाहिये।

|

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न: उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की तीव्रता और भौगोलिक विस्तार पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव की चर्चा कीजिये। इससे संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र एवं मानव बस्तियों पर किस प्रकार प्रभाव पड़ सकता है? |

UPSC सिविल सेवा, परीक्षा विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये (2020)

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (a) केवल 1 उत्तर: (c) प्रश्न. उष्णकटिबंधीय (ट्रॉपिकल) अक्षांशों में दक्षिणी अटलांटिक और दक्षिण-पूर्वी प्रशांत क्षेत्रों में चक्रवात उत्पन्न नहीं होता। इसका क्या कारण है? (2015) (a) समुद्री पृष्ठों के ताप निम्न होते हैं उत्तर: (b) मेन्स:प्रश्न. उष्णकटिबंधीय चक्रवात अधिकांशतः दक्षिणी चीन सागर, बंगाल की खाड़ी और मैक्सिको की खाड़ी तक ही परिसीमित रहते हैं। ऐसा क्यों हैं? (2014) |