पंजाब-हरियाणा जल बँटवारा विवाद | 08 May 2025

प्रिलिम्स के लिये:सर्वोच्च न्यायालय, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966, ब्यास-सतलुज लिंक परियोजना, टिहरी बाँध, अनुच्छेद 262, अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956, अंतर्राज्यीय परिषद, PMKSY। मेन्स के लिये:पंजाब-हरियाणा जल बँटवारा विवाद, अंतर्राज्यीय जल विवाद और समाधान। |

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

पंजाब ने भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB) द्वारा हरियाणा को अतिरिक्त 4,500 क्यूसेक जल छोड़ने के निर्णय का विरोध किया है।

- इस बीच, हरियाणा ने अपने हिस्से को सुरक्षित करने के लिये सर्वोच्च न्यायालय जाने की धमकी दी है, जिससे भाखड़ा नंगल बाँध के जल को लेकर दशकों पुरानी विवाद और बढ़ गया है।

पंजाब-हरियाणा जल बँटवारा विवाद के संबंध में मुख्य तथ्य क्या हैं?

- वर्तमान संकट: हरियाणा ने भाखड़ा-नंगल परियोजना से 8,500 क्यूसेक्स जल की मांग की, जो उसकी वर्तमान आवंटन से 4,500 क्यूसेक्स अधिक था। पंजाब ने इंकार किया, जिसके बाद BBMB को हस्तक्षेप करना पड़ा।

- BBMB की बैठक में हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली ने अतिरिक्त जल छोड़ने के पक्ष में मतदान किया।

- पंजाब ने अतिरिक्त जलद्वार खोलने से इंकार कर दिया है, जिसके कारण हरियाणा ने सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया है।

- BBMP की भूमिका: वर्ष 1996 में पंजाब के विभाजन से पहले, भाखड़ा-नंगल परियोजना का प्रबंधन पंजाब द्वारा किया जाता था। वर्ष 1966 में, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 के तहत भाखड़ा प्रबंधन बोर्ड (BMB) का गठन किया गया था ताकि परियोजना का संचालन किया जा सके और यह पंजाब, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश को लाभ पहुँचा सके।

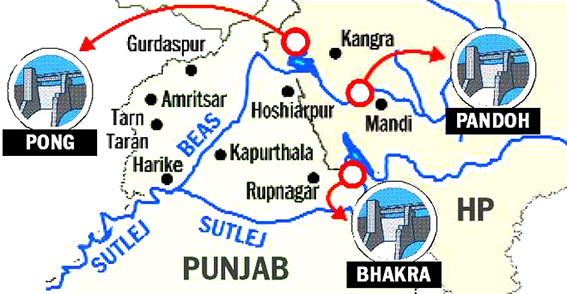

- वर्ष 1976 में BMB का नाम बदलकर BBMB रखा गया। यह अब भाखड़ा बाँध (हिमाचल), नंगल बाँध (पंजाब), ब्यास-सतलुज लिंक परियोजना (पंडोह बाँध) और पोंग बाँध का प्रबंधन करता है।

- भाखड़ा नंगल बाँध: इसमें सतलुज नदी पर दो अलग-अलग लेकिन पूरक बाँध शामिल हैं अर्थात् हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा बाँध और नांगल बाँध (पंजाब में 10 किमी नीचे)।

- यह टिहरी बाँध के बाद भारत का दूसरा सबसे ऊँचा बाँध है और इसका जलाशय गोबिंद सागर के नाम से जाना जाता है।

- यह तीन राज्य सरकारों राजस्थान, हरियाणा और पंजाब का संयुक्त उद्यम है।

- हरियाणा के गठन के बाद, हरियाणा का हिस्सा उपलब्ध कराने के लिये सतलुज-यमुना लिंक (SYL) नहर का प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन पंजाब के विरोध के कारण यह अधूरा रह गया।

पंजाब और हरियाणा जल संकट का सामना क्यों कर रहे हैं?

- भूजल में कमी: पंजाब, राजस्थान और हरियाणा में भूजल में कमी एक गंभीर चिंता का विषय बन गई है जहाँ निष्कर्षण दर क्रमशः 66, 51 और 34% पुनर्भरण दर से अधिक हो गई है ।

- जल स्तर में गिरावट: भाखड़ा, पोंग और रंजीत सागर जैसे बांधों में जल स्तर में उल्लेखनीय कमी देखी जा रही है, जिसका कारण हिमालय में बर्फबारी में कमी है, जो इन नदियों को पोषण प्रदान करती है।

- कृषि पद्धतियाँ: अधिक जल की आवश्यकता वाली फसलों, विशेषकर चावल ने भूजल स्तर को और खराब कर दिया है ।

- पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में विद्युत और मुफ्त जल पर सब्सिडी से अनियमित पम्पिंग को बढ़ावा मिलता है ।

- सिंधु जल संधि (वर्ष1960): इस संधि ने पंजाब और अन्य राज्यों में सिंचाई के लिये महत्त्वपूर्ण पश्चिमी नदियों (सिंधु, चिनाब, झेलम) तक भारत की पहुँच को सीमित कर दिया, जिससे क्षेत्रीय जल तनाव उत्पन्न हो गया ।

- शहरी एवं औद्योगिक मांग में वृद्धि: चंडीगढ़, गुरुग्राम और लुधियाना जैसे शहरों में तेज़ी से हो रहे शहरीकरण के कारण घरेलू जल मांग में वृद्धि हुई है, जबकि ताप विद्युत संयंत्रों व उद्योगों के कारण सीमित जल संसाधनों पर और अधिक दबाव पड़ रहा है।

अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद क्या है?

- अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद तब उत्पन्न होते हैं जब दो या दो से अधिक राज्य अपनी सीमाओं के पार प्रवाहित होने वाली नदियों के उपयोग, वितरण या नियंत्रण पर असहमत होते हैं।

- कारण:

- नदी तटीय अधिकार : समान जल वितरण को लेकर ऊपरी और निचले राज्यों के बीच संघर्ष ।

- जल बँटवारा समझौते : समझौतों में अस्पष्टता अक्सर विवादों को बढ़ावा देती है, जब एक राज्य असमान हिस्से या अनुचित आवंटन से व्यथित महसूस करता है।

- जल की कमी और जलवायु परिवर्तन : सूखे और बदलते मौसम पैटर्न के कारण प्रतिस्पर्धा में वृद्धि।

- राजनीतिक और चुनावी कारणों से विवाद समाधान जटिल हो जाता है ।

- कृषि बनाम उद्योग: कृषि और औद्योगिक जल आवश्यकताओं के बीच तनाव ।

- आर्थिक असमानताएँ : बेहतर बुनियादी ढाँचे वाले धनी राज्यों में जल की उपलब्धता अधिक है।

- कानूनी विलंब : न्यायाधिकरणों या सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के कारण समाधान में देरी होती है।

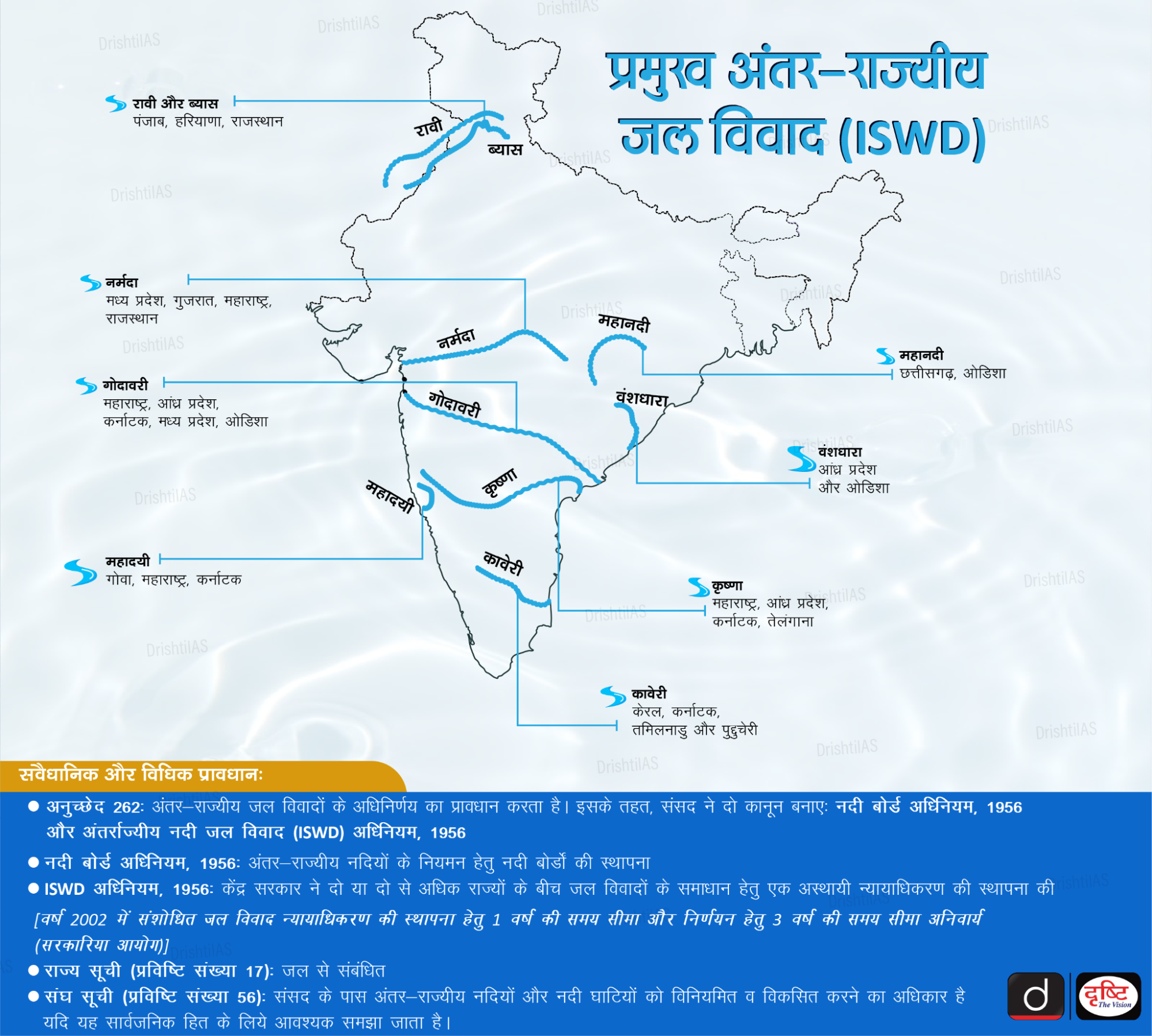

- संवैधानिक प्रावधान:

- संघ सूची की प्रविष्टि 56: यह संघ सरकार को अंतर्राज्यीय नदियों और नदी घाटियों को विनियमित करने और विकसित करने का अधिकार प्रदान करती है, जैसा कि संसद द्वारा सार्वजनिक हित के लिये आवश्यक समझा जाए।

- समवर्ती सूची की प्रविष्टि 32: यह यंत्रचालित जहाज़ों के संबंध में अंतर्देशीय जलमार्गों पर परिवहन और नौवहन तथा ऐसे जलमार्गों पर सड़क के नियम से संबंधित है ।

- राज्य सूची की प्रविष्टि 17: यह जल से संबंधित है तथा इसमें जल आपूर्ति, सिंचाई, नहरें, जल निकासी, तटबंध, जल भंडारण और जल विद्युत जैसे पहलू शामिल हैं ।

- विवाद समाधान प्रावधान:

- संविधान: अनुच्छेद 262 के अनुसार, जल से संबंधित विवादों के मामले में :

- संसद को किसी भी अंतर्राज्यीय नदी या नदी घाटी में जल के उपयोग, वितरण या नियंत्रण से संबंधित किसी भी विवाद या शिकायत के निपटारे के लिये कानून बनाने का अधिकार है ।

- संसद कानून के माध्यम से यह निर्दिष्ट कर सकती है कि न तो सर्वोच्च न्यायालय और न ही किसी अन्य न्यायालय को ऊपर उल्लिखित विवादों या शिकायतों पर अधिकार क्षेत्र होगा।

- वैधानिक: अनुच्छेद 262 के अनुसार, संसद ने निम्नलिखित अधिनियम बनाए हैं:

- नदी बोर्ड अधिनियम, 1956: इसने केंद्र सरकार को राज्य सरकारों के परामर्श से अंतर-राज्यीय नदियों और नदी घाटियों के लिये बोर्डों की स्थापना करने का अधिकार प्रदान किया। अब तक, इस अधिनियम के तहत कोई भी नदी बोर्ड स्थापित नहीं किया गया है।

- अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956: यदि कोई राज्य एक न्यायाधिकरण की मांग करता/करते हैं, तो केंद्र सरकार को पहले परामर्श के माध्यम से समस्या का समाधान करने का प्रयास करना चाहिये। यदि यह प्रयास विफल रहता है, तो फिर न्यायाधिकरण का गठन किया जा सकता है।

- सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधिकरण द्वारा दिये गए पंचाट या सूत्र पर प्रश्न नहीं उठाएगा, लेकिन वह न्यायाधिकरण के कार्यकलापों पर प्रश्न उठा सकता है।

- इसे वर्ष 2002 में संशोधित किया गया था, जिसमें जल विवाद न्यायाधिकरण की स्थापना के लिये एक वर्ष की समयसीमा और निर्णय सुनाने के लिये तीन वर्ष की समयसीमा निर्धारित की गई थी, जैसा कि सरकारिया आयोग की सिफारिशों में उल्लेख किया गया है।

- संविधान: अनुच्छेद 262 के अनुसार, जल से संबंधित विवादों के मामले में :

- प्रमुख अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद:

अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद का समाधान कैसे किया जाए?

- संस्थागत ढाँचों को सशक्त बनाना: अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 में संशोधन करना चाहिये ताकि अनुपालन न करने पर दंड (जैसे केंद्रीय निधि में कमी) और एक स्थायी न्यायाधिकरण की स्थापना की जा सके (जैसा कि वर्ष 2019 के संशोधन में प्रस्तावित किया गया है), जिसमें विशिष्ट बेंच हों।

- सहकारी संघवाद और मध्यस्थता: मुकदमेबाज़ी से पहले मध्यस्थता और वार्ता की प्रक्रिया को शुरू करनी चाहिये, जिसमें निष्पक्ष मध्यस्थों जैसे कि सेवानिवृत्त न्यायधीश और जलविज्ञानी शामिल हों, साथ ही प्रधानमंत्री-नेतृत्व वाले अंतर्राज्यीय परिषद जैसे मंचों के माध्यम से राजनीतिक संवाद भी हो।

- वैज्ञानिक जल प्रबंधन: ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई के लिये सब्सिडी प्रदान करनी चाहिये (PMKSY के समान) और सूखा-प्रवण क्षेत्रों में जल की अधिक खपत करने वाली फसलों जैसे गन्ने की जगह फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना चाहिये।

- वर्षा जल संचयन: जलभृत पुनर्भरण करने के लिये एक राष्ट्रीय नीति लागू करनी चाहिये और भूमिगत जल के अत्यधिक निष्कर्षण (जैसे, पंजाब के घटते संसाधन) पर जुर्माना लगाकर सतत् जल उपयोग सुनिश्चित करना चाहिये।

- भारत-भूतल जल संसाधन अनुमान प्रणाली (IN-GRES), जो भूमिगत जल निष्कर्षण को ट्रैक और मानचित्रित करती है, को इसके महत्त्व के आधार पर प्रभावी जल प्रबंधन के लिये देशभर में लागू किया जाना चाहिये।

- संतुलित अवसंरचना विकास: सभी राज्यों के हितों को संतुलित करते हुए समान जल अवसंरचना विकास सुनिश्चित करना चाहिये, जबकि जलवायु परिवर्तन और नदी प्रवाह में परिवर्तन के मध्य बड़े पैमाने पर संरचनाओं पर निर्भरता कम करने के लिये विकेन्द्रीयकरण आधारित संरक्षण को बढ़ावा देना चाहिये।

निष्कर्ष

पंजाब-हरियाणा जल विवाद अंतर्राज्यीय नदी जल वितरण की जटिलताओं को उजागर करता है, जो कानूनी, राजनीतिक और पर्यावरणीय चुनौतियों द्वारा बढ़ाया गया है। प्रभावी समाधान के लिये संस्थागत ढाँचों को सशक्त बनाना, सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, वैज्ञानिक जल प्रबंधन को लागू करना, और सभी राज्यों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समान अवसंरचना विकास सुनिश्चित करना आवश्यक है, ताकि सतत् जल उपयोग को बढ़ावा दिया जा सके।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न: भारत में अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों के कारणों और चुनौतियों की जाँच कीजिये। समय पर समाधान सुनिश्चित करने के लिये मौजूदा कानूनी और संस्थागत ढाँचे को कैसे मज़बूत किया जा सकता है? |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)मेन्सप्रश्न. अंतर-राज्यीय जल विवादों का समाधान करने में सांविधिक प्रक्रियाएँ समस्याओं को संबोधित करने व हल करने असफल रही हैं। क्या यह असफलता संरचनात्मक अथवा प्रक्रियात्मक अपर्याप्तता अथवा दोनों के कारण हुई है? चर्चा कीजिये। ( 2013) |