पोलावरम- बनकाचेरला परियोजना विवाद | 02 Aug 2025

स्रोत: IE

चर्चा में क्यों?

केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश (AP) और तेलंगाना के बीच प्रस्तावित पोलावरम–बनकाचेरला लिंक परियोजना (PBLP) और अन्य कृष्णा-गोदावरी जल-विभाजन से संबंधित विवादों को सुलझाने के लिये एक उच्च-स्तरीय समिति गठित करने का निर्णय लिया है।

पोलावरम-बनकाचेरला लिंक परियोजना क्या है?

पोलावरम–बनकाचेरला लिंक परियोजना (PBLP):

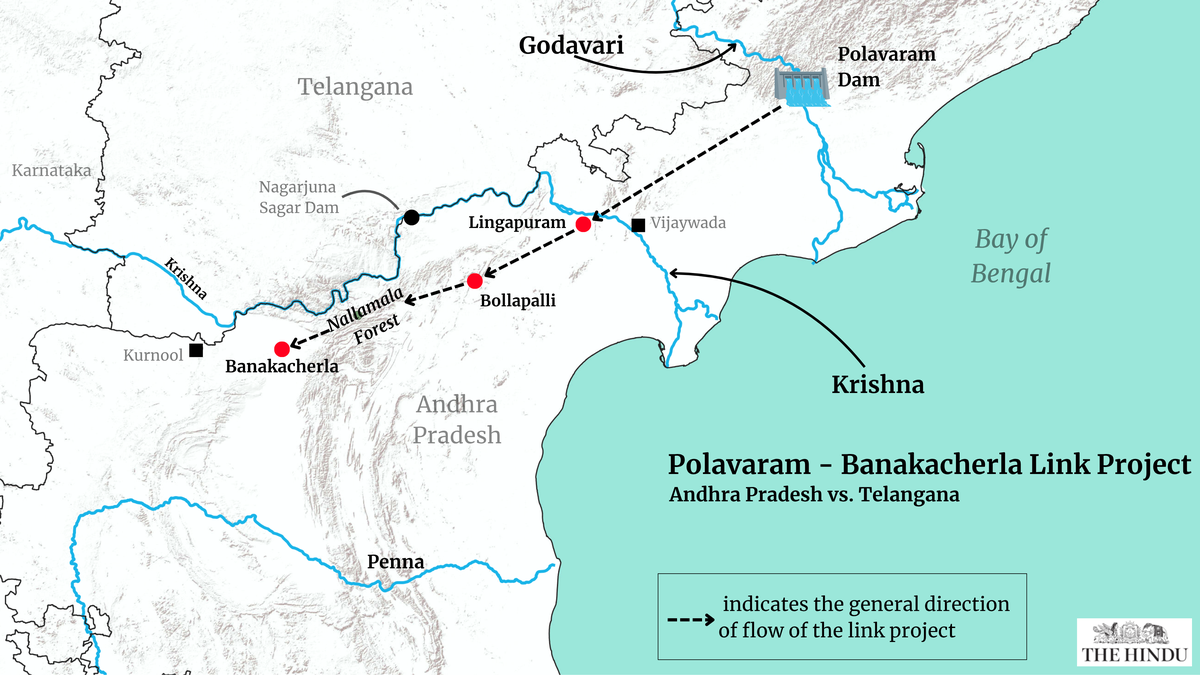

- उद्देश्य: इस परियोजना का उद्देश्य 200 TMC अतिरिक्त गोदावरी बाढ़ के पानी को कृष्णा और पेन्ना नदी घाटियों में मोड़कर सूखाग्रस्त रायलसीमा क्षेत्र में जल संकट को दूर करना है।

- जल स्थानांतरण तंत्र: जल पोलावरम बाँध से लिया जाएगा, जो प्रकाशम बैराज से होकर गुजरेगा, फिर इसे बोलापल्ली जलाशय तक पहुँचाया जाएगा तथा नल्लामाला वन के नीचे सुरंग बनाकर रायलसीमा में बनकाचेरला जलाशय तक पहुँचाया जाएगा।

- महत्व: यह परियोजना सिंचाई को बढ़ावा देगी, पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करेगी तथा कृषि स्थिरता को प्रोत्साहित करेगी, जिससे दक्षिण आंध्र प्रदेश में जल सुरक्षा एवं आजीविका में सुधार होगा।

परियोजना से संबंधित प्रमुख चुनौतियाँ

- वर्ष 2014 अधिनियम के उल्लंघन का आरोप: तेलंगाना का दावा है कि आंध्र प्रदेश ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 का उल्लंघन किया है, जिसके अनुसार किसी भी नए अंतर-राज्यीय नदी परियोजना के लिये एपेक्स काउंसिल, कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड (KRMB) और केंद्रीय जल आयोग (CWC) से पूर्व अनुमोदन अनिवार्य है।

- अतिरिक्त जल के दावे पर विवाद: तेलंगाना ने आंध्र प्रदेश द्वारा 200 TMC "अतिरिक्त" गोदावरी जल के दावे को चुनौती दी है, यह कहते हुए कि इस आवंटन को किसी सक्षम प्राधिकरण या न्यायाधिकरण द्वारा न तो अनुमोदित किया गया है और न ही इसका न्यायिक निर्णय हुआ है।

- पर्यावरणीय चिंताएँ एवं लंबित अनुमतियाँ: हालाँकि पोलावरम परियोजना को वर्ष 2005 में पर्यावरणीय स्वीकृति मिल चुकी है, लेकिन विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (EAC) ने ओडिशा और छत्तीसगढ़ के साथ डूब क्षेत्र संबंधी विवाद को देखते हुए नई पर्यावरणीय समीक्षा और केंद्रीय जल आयोग से परामर्श की आवश्यकता व्यक्त की है।

- अनधिकृत अंतर-घाटी जलांतरण(Unauthorised Inter-Basin Diversion): तेलंगाना ने गोदावरी जल को कृष्णा बेसिन में आपसी सहमति के बिना स्थानांतरित किये जाने पर आपत्ति जताई है, यह चेतावनी देते हुए कि इससे उसकी परियोजनाओं के लिये जल उपलब्धता घट सकती है।

- सहकारी संघवाद का उल्लंघन: तेलंगाना का मानना है कि आंध्र प्रदेश की एकपक्षीय कार्यवाही सहकारी संघवाद के उल्लंघन के समान है, जो साझा नदी संसाधनों के प्रबंधन हेतु आवश्यक आपसी सहमति तंत्रों को दरकिनार करती है।

भारत में अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद समाधान के लिये तंत्र क्या है?

- संवैधानिक प्रावधान:

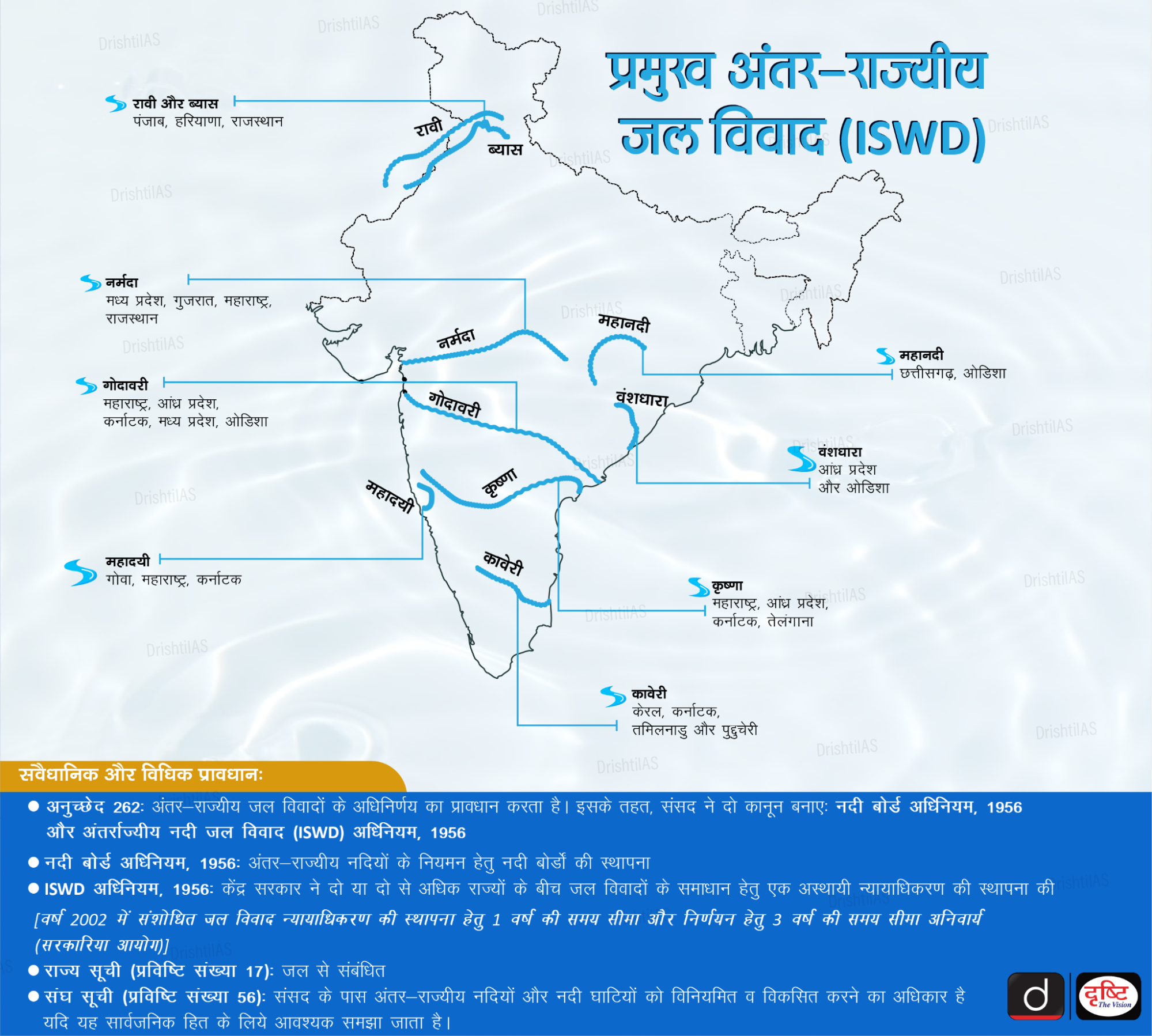

- अनुच्छेद 262 संसद को यह अधिकार देता है कि वह अंतर्राज्यीय नदियों के जल के उपयोग, वितरण या नियंत्रण से संबंधित विवादों के निर्णय हेतु कानून बना सके।

- अनुच्छेद 262(1): संसद को ऐसे विवादों के निर्णय के लिये एक कानूनी तंत्र उपलब्ध कराने की अनुमति देता है।

- अनुच्छेद 262(2): संसद को इन विवादों पर सर्वोच्च न्यायालय तथा अन्य न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को निषेध करने की अनुमति देता है।

- प्रविष्टि 17, राज्य सूची (सूची II): राज्यों को सिंचाई, नहरें, जल निकासी, जल आपूर्ति और जलविद्युत जैसे जल-संबंधी विषयों पर नियंत्रण प्रदान करती है।

- प्रविष्टि 56, संघ सूची (सूची I): संसद द्वारा घोषित जनहित में, अंतर्राज्यीय नदियों और नदी घाटियों के विनियमन और विकास हेतु केंद्र सरकार को अधिकार प्रदान करती है।

- अनुच्छेद 262 संसद को यह अधिकार देता है कि वह अंतर्राज्यीय नदियों के जल के उपयोग, वितरण या नियंत्रण से संबंधित विवादों के निर्णय हेतु कानून बना सके।

- वैधानिक प्रावधान:

-

नदी बोर्ड अधिनियम, 1956: यह अधिनियम केंद्र सरकार को राज्यों से परामर्श कर अंतर्राज्यीय नदियों और घाटियों के समन्वित विकास एवं प्रबंधन हेतु नदी बोर्डों की स्थापना का अधिकार देता है। हालाँकि, अब तक इस अधिनियम के अंतर्गत कोई भी नदी बोर्ड गठित नहीं किया गया है।

- अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956: यह अधिनियम अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों के समाधान हेतु एक विधिक ढाँचा प्रदान करता है। इसकी प्रक्रिया में शामिल हैं:

- प्रारंभिक स्तर पर केंद्र सरकार संबंधित राज्यों के साथ वार्ता करती है।

- यदि विवाद का समाधान नहीं होता है, तो एक जल विवाद अधिकरण गठित किया जाता है, जिसकी निर्णयात्मक सिफारिश अंतिम और बाध्यकारी होती है।

- अधिकरण के निर्णय को न्यायालयों में चुनौती नहीं दी जा सकती, हालाँकि प्रक्रियात्मक या कार्यात्मक चूकों की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है।

- इस अधिनियम में वर्ष 2002 में संशोधन किया गया था, जिसमें सरकार ने सरकारिया आयोग की प्रमुख सिफारिशों को शामिल किया।

- इन संशोधनों में जल विवाद अधिकरण की स्थापना के लिये एक वर्ष की समय-सीमा और निर्णय देने के लिये तीन वर्ष की समय-सीमा निर्धारित की गई थी।

-

- सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका: यद्यपि अनुच्छेद 262(2) अंतर-राज्यीय जल विवादों पर सर्वोच्च न्यायालय और अन्य न्यायालयों के क्षेत्राधिकार को प्रतिबंधित करता है, फिर भी सर्वोच्च न्यायालय ने संबंधित मामलों में (अनुच्छेद 136 के तहत) हस्तक्षेप किया है, जैसे कि अधिकरण के निर्णयों की व्याख्या या उन्हें लागू करना।

- उदाहरण: महादयी जल विवाद (2018) — सर्वोच्च न्यायालय ने कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र के बीच जल आवंटन को सुलझाया तथा अधिकरण के निर्णय के कार्यान्वयन का निर्देश दिया।

अंतर-राज्यीय जल विवादों से संबंधित प्रमुख समस्याएँ क्या हैं?

- अधिकरण के निर्णयों में देरी: जल विवाद अधिकरणों को विवाद सुलझाने में दशकों लग जाते हैं (जैसे कावेरी, कृष्णा)। निर्णय और उनके कार्यान्वयन के लिये समयबद्ध तंत्र की अनुपस्थिति शीघ्र समाधान में बाधा बनती है। उदाहरण: कावेरी अधिकरण (1990–2007): अंतिम निर्णय में 17 वर्षों की देरी।

- विश्वसनीय और रियल-टाइम डेटा की कमी: विवाद प्रायः राज्यों के परस्पर विरोधी आँकड़ों पर आधारित होते हैं क्योंकि दावों की पुष्टि करने वाला कोई स्वतंत्र बेसिन प्राधिकरण नहीं है। उदाहरण: महानदी विवाद (ओडिशा बनाम छत्तीसगढ़) — अप्रमाणित जल प्रवाह डेटा पर विवाद।

- अनुच्छेद 262 के बावजूद न्यायिक हस्तक्षेप: अनुच्छेद 262 के तहत सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार निषिद्ध होने के बावजूद, राज्य प्रायः अनुच्छेद 131/136 के तहत न्यायालय की शरण लेते हैं, जिससे कानूनी अस्पष्टता और समानांतर कार्यवाहियाँ उत्पन्न होती हैं।

- कार्यान्वयन में कमज़ोरी: अधिकरण के निर्णय तभी बाध्यकारी होते हैं जब केंद्र सरकार उन्हें अधिसूचित करे, लेकिन यह अधिसूचना प्रायः विलंबित या राजनीतिक कारणों से अवरुद्ध हो जाती है।

अंतर्राज्यीय जल विवादों को प्रभावी समाधान हेतु क्या उपाय किये जाने चाहिये?

- समयबद्ध न्यायनिर्णयन: अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 में संशोधन कर विवादों के निपटारे के लिये निश्चित समय-सीमा तय की जाए और तकनीकी विशेषज्ञों सहित एक स्थायी न्यायाधिकरण की स्थापना की जाए।

- विश्वसनीय डेटा और नदी बेसिन प्राधिकरण: पारदर्शी और वास्तविक समय के जल आँकड़ों के लिये एक स्वतंत्र नदी बेसिन संगठन की स्थापना की जाए, ताकि विरोधाभासी दावों के आधार पर उत्पन्न होने वाले विवादों को रोका जा सके।

- सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना: मुकदमेबाज़ी से पहले अंतर्राज्यीय वार्ताओं को प्रोत्साहित करना और विश्वास एवं सहमति बनाने के लिये अंतर्राज्यीय परिषद जैसे मंचों का उपयोग करना।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न: संवैधानिक प्रावधानों और संस्थागत तंत्रों के बावजूद, भारत में अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अभी भी जारी हैं। अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 की सीमाओं पर चर्चा कीजिये और सुधार सुझाइये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)मेन्स:प्रश्न. अंतर्राज्यीय जल विवादों का समाधान करने में सांविधिक प्रक्रियाएँ समस्याओं को संबोधित करने व हल करने असफल रही हैं। क्या यह असफलता संरचनात्मक अथवा प्रक्रियात्मक अपर्याप्तता अथवा दोनों के कारण हुई है? चर्चा कीजिये। (2013) |