प्लास्टिक अपशिष्ट: लोक स्वास्थ्य के लिये खतरा | 05 Jul 2025

प्रिलिम्स के लिये:माइक्रोप्लास्टिक, एकल-उपयोग प्लास्टिक, वर्जिन प्लास्टिक, अंतःस्रावी-विघटनकारी रसायन मेन्स के लिये:प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन, संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप |

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

अध्ययनों के अनुसार मानव ऊतकों में खतरनाक मात्रा में माइक्रोप्लास्टिक और अंतःस्रावी-विघटनकारी रसायन (Endocrine-disrupting Chemicals- EDC) पाए गए हैं। विश्व में प्लास्टिक अपशिष्ट का सबसे बड़ा उत्पादक होने की दृष्टि से भारत के समक्ष प्रजनन संबंधी समस्याओं, कैंसर और चिरकालिक रोगों से संबंधित लोक स्वास्थ्य के प्रति बढ़ता संकट विद्यमान है।

प्लास्टिक के माइक्रोप्लास्टिक और EDC मानव स्वास्थ्य को किस प्रकार प्रभावित करते हैं?

- माइक्रोप्लास्टिक: माइक्रोप्लास्टिक 5 मिमी से छोटे प्लास्टिक कण होते हैं, जो या तो साशय (प्राथमिक) या बड़े प्लास्टिक के विघटन से (द्वितीयक) बनते हैं।

- प्राथमिक माइक्रोप्लास्टिक्स में सौंदर्य प्रसाधनों में पाए जाने वाले माइक्रोबीड्स और वस्त्रों के रेशे शामिल हैं।

- द्वितीयक माइक्रोप्लास्टिक सूर्य प्रकाश और समुद्री लहरों के कारण प्लास्टिक अपशिष्ट के विघटन से उत्पन्न होते हैं।

- माइक्रोप्लास्टिक जैविक रूप से सक्रिय होते हैं और रक्त, फेफड़े, हृदय, प्लेसेंटा, स्तन दुग्ध, डिम्बग्रंथि कूपिक द्रव और वीर्य में पाए गए हैं।

- प्रभाव:

- पुरुष: इसके कारण शुक्राणुओं की संख्या में कमी, प्रभावित गतिशीलता, असामान्य आकारिकी और हार्मोनल असंतुलन की संभावना होती है।

- महिला: मादा के डिंब पर प्रभाव, मासिक धर्म संबंधी समस्याएँ, गर्भपात का खतरा, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम (PCOS) और एंडोमेट्रियोसिस जैसी समस्याएँ।

- अंतःस्रावी तंत्र को बाधित करने वाले रसायन: EDC वे प्राकृतिक या मानव निर्मित रसायन हैं जो शरीर के हार्मोन अनुहारक हो सकते हैं, उन्हें अवरुद्ध कर सकते हैं या उनमें हस्तक्षेप कर सकते हैं, जो अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा हैं।

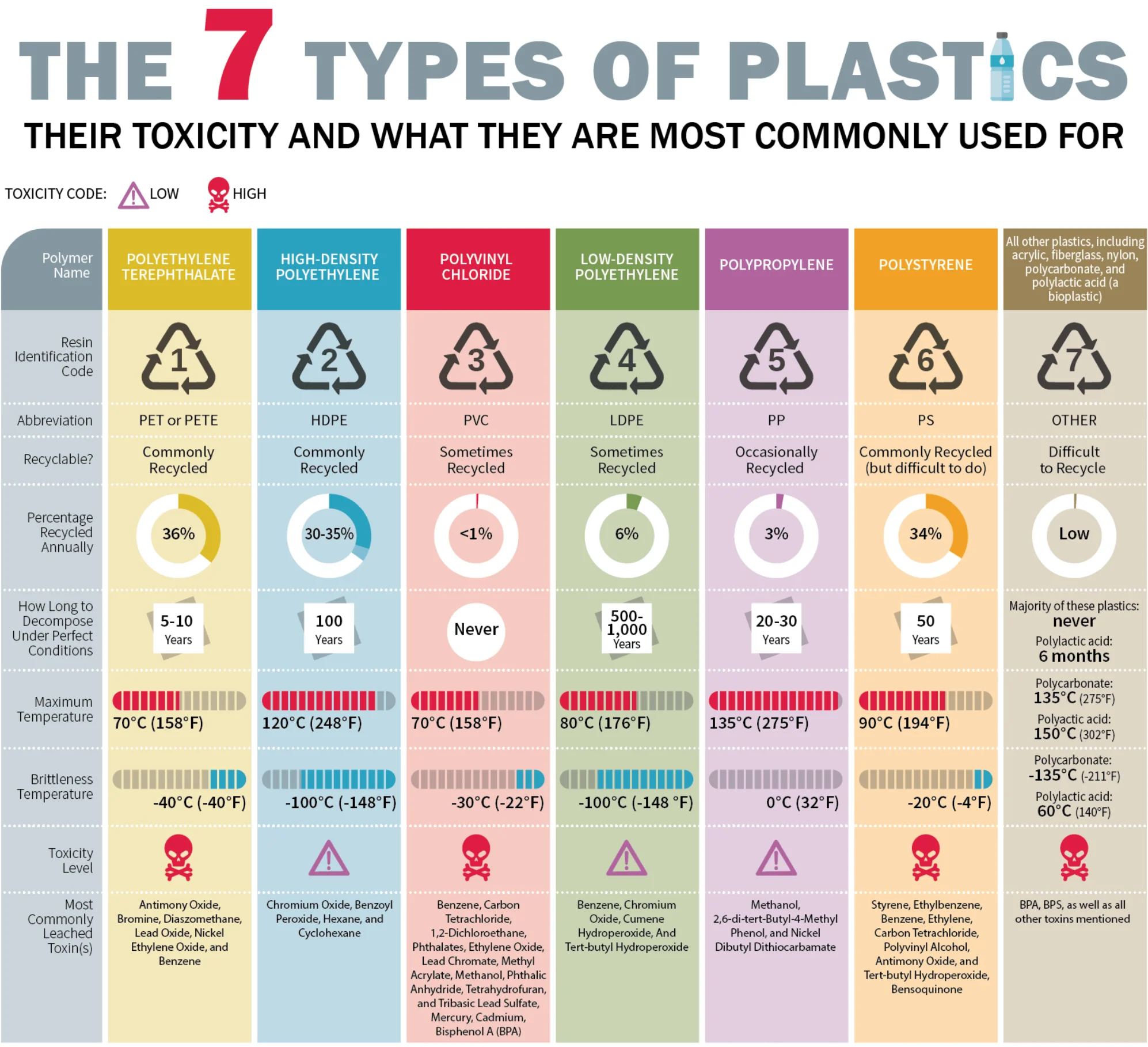

- प्लास्टिक में प्रायः बिस्फेनॉल A (BPA) (पानी की बोतलों, खाद्य कंटेनरों में पाया जाता है), थैलेट्स जैसे DEHP और DBP (सौंदर्य प्रसाधनों, खिलौनों, आईवी ट्यूबों में) तथा PFAS (खाद्य पैकेजिंग, नॉन-स्टिक कुकवेयर में) जैसे EDC होते हैं।

- प्रभाव: ये रसायन एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन जैसे हार्मोनों के अनुहारक होते हैं या उन्हें अवरुद्ध करते हैं, जिससे प्रजनन स्वास्थ्य और चयापचय क्रियाओं में बाधा उत्पन्न होती है।

- DEHP, BPA और थैलेट्स जैसे प्लास्टिक योजकों को संभावित कैंसरकारी पदार्थों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

- EDC कॉर्टिसोल का अनुहारक होकर और इंसुलिन प्रतिक्रिया को बाधित कर मोटापे, टाइप 2 मधुमेह, थायरॉयड विकारों और चयापचय सिंड्रोम का भी कारण बनते हैं।

भारत में प्लास्टिक प्रदूषण संबंधी क्या चिंताएँ हैं?

- बृहद एवं कुप्रबंधित प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन: वर्ष 2024 के नेचर अध्ययन के अनुसार, भारत से प्रतिवर्ष 9.3 मिलियन टन प्लास्टिक प्रदूषण जनित होता है (5.8 मीट्रिक टन का दहन है और 3.5 मीट्रिक टन का पर्यावरण में उत्सर्जन), जिससे यह नाइजीरिया, इंडोनेशिया और चीन को पीछे छोड़ते हुए विश्व का सबसे बड़ा प्रदूषक बन गया।

- पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिये खतरा: खुले में अपशिष्ट का दहन, निपटान का एक सामान्य तरीका है, जिससे विषाक्त प्रदूषकों का उत्सर्जन होता है जो वायु की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं और श्वसन के माध्यम से स्वास्थ्य की दृष्टि से हानिकारक होते हैं।

- प्लास्टिक का मलबा नदियों और नालों को अवरुद्ध कर देता है, जिससे नगरीय क्षेत्रों में बाढ़ का ख़तरा बढ़ जाता है और जलीय जैवविविधता के लिये खतरा उत्पन्न होता है।

- सिंगल-यूज़ प्लास्टिक सदियों तक बने रहते हैं, जिससे भूमि और महासागर प्रदूषित होते हैं और समुद्री जीवन को नुकसान पहुँचता है। मुंबई जैसे शहरों में माइक्रोप्लास्टिक का उच्च जोखिम है, जबकि दिल्ली, जबलपुर और चेन्नई में पेयजल में फथलेट का स्तर निर्धारित सुरक्षित सीमा से अधिक है।

- प्रदूषित क्षेत्रों में बच्चों को EDC के कारण समय पूर्व वयःसंधि, अधिगम संबंधी समस्याओं और मोटापे का खतरा बढ़ जाता है।

- आर्थिक और कृषि प्रभाव: यदि प्लास्टिक कचरे का संग्रहण जारी रहा तो भारत को वर्ष 2030 तक प्लास्टिक पैकेजिंग मूल्य में 133 बिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान हो सकता है।

- कृषि में प्लास्टिक के उपयोग और अनुपयुक्त अपशिष्ट जल उपचार से मृदा में माइक्रोप्लास्टिक्स इसकी उर्वरता को प्रभावित करते हैं और खाद्य सुरक्षा को खतरा पहुँचाते हैं।

- ई-कॉमर्स में हुए उल्लेखनीय विकास के कारण प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट में बढ़ोतरी हुई है, जिनमें से अधिकांश का पुनर्चक्रण नहीं किया जा सकता।

- अप्रभावी बुनियादी ढाँचा और नियामक निरीक्षण: अपर्याप्त सैनिटरी लैंडफिल, स्रोत स्थल पर अपशिष्ट का अनुपयुक्त पृथक्करण और उन्नत रीसाइक्लिंग प्रौद्योगिकी के अभाव के कारण अपशिष्ट के प्रभावी प्रसंस्करण में बाधा उत्पन्न होती है।

- अनौपचारिक क्षेत्र के पुनर्चक्रणकर्त्ता, यद्यपि महत्त्वपूर्ण हैं किंतु ये अनियमित रूप से कार्य करते हैं, जिसके कारण प्लास्टिक ट्रैकिंग और पर्यावरण सुरक्षा में असंगतता उत्पन्न होती है।

- प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम, 2024 और विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR) जैसी नीतियों का प्रवर्तन असंगत और अपर्याप्त बना हुआ है।

- सिंगल-यूज़ प्लास्टिक (SUP) में वृद्धि, जो कुल प्लास्टिक कचरे का 43% है। विनियामक प्रतिबंधों के बावजूद, ऐसे प्लास्टिक की कम लागत और सरलता से उपलब्धता के कारण प्रवर्तन अप्रभावी बना हुआ है।

- आँकड़ें और नीतिगत अंतराल: दर्ज की गई आधिकारिक संग्रह दरें (95%) अवास्तविक हैं; वास्तविक दरें लगभग 81% है, जिससे प्रभावी नियोजन में बाधा उत्पन्न होती है।

- ग्लोबल नॉर्थ-साउथ अंतराल: प्रति व्यक्ति प्लास्टिक उपयोग कम (0.12 किग्रा/दिन) होने के बावजूद, भारत की अनुपयुक्त निपटान प्रणाली के कारण बेहतर बुनियादी ढाँचे युक्त उच्च आय वाले देशों की तुलना में अधिक पर्यावरणीय प्रदूषण होता है।

प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित भारत की पहलें

प्लास्टिक के बढ़ते खतरे से भारत किस प्रकार निपट सकता है?

- माइक्रोप्लास्टिक फिल्टर प्रणालियाँ: पर्यावरण और खाद्य शृंखला में प्लास्टिक संदूषण को कम करने के लिये माइक्रोप्लास्टिक को फिल्टर करने हेतु उन्नत जल उपचार प्रौद्योगिकियों में निवेश करना चाहिये।

- राष्ट्रीय प्लास्टिक अपशिष्ट रिपोर्टिंग पोर्टल, अपशिष्ट को अधिक प्रभावी ढंग से ट्रैक और मॉनिटर करने पर केंद्रित है।

- व्यवहार परिवर्तन और लोक जागरूकता: नागरिकों को प्लास्टिक के खतरों के बारे में शिक्षित करने और प्लास्टिक मुक्त जीवन शैली को प्रोत्साहित करने के लिये स्वच्छ भारत मिशन 2.0 और मिशन LiFE के तहत राष्ट्रीय अभियान शुरू करना चाहिये।

- स्कूली पाठ्यक्रम में पर्यावरण शिक्षा को शामिल करने के साथ कम उम्र से ही कम-पुनः उपयोग-पुनर्चक्रण के मूल्यों को बढ़ावा देना चाहिये।

- पर्यावरण अनुकूल विकल्पों (काँच, कपड़ा, जूट, बायोडिग्रेडेबल पॉलिमर) के उपयोग को प्रोत्साहित करना चाहिये।

- जैव-निगरानी और लोक स्वास्थ्य निगरानी: रक्त, मूत्र और दूध में EDC के स्तर का आकलन करने के क्रम में राष्ट्रीय जैव-निगरानी कार्यक्रम तथा प्रजनन संबंधी समस्याओं, चयापचय संबंधी बीमारियों और कैंसर जैसे स्वास्थ्य परिणामों पर निगरानी संबंधी दीर्घकालिक अध्ययनों को वित्तपोषित करने को महत्त्व देना चाहिये।

- नीति निर्माण में प्लास्टिक प्रदूषण तथा लोक स्वास्थ्य पर इसके प्रभावों की नियमित निगरानी पर ध्यान दिया जाना चाहिये।

- राजकोषीय उपाय और आर्थिक प्रोत्साहन: उत्पादन को सीमित करने के क्रम में वर्जिन प्लास्टिक के उत्पादन और पैकेजिंग पर पर्यावरण कर या उपकर को बढ़ाना चाहिये।

- पर्यावरण अनुकूल पैकेजिंग और प्लास्टिक विकल्पों में निवेश करने वाले उद्योगों को सब्सिडी और कर लाभ प्रदान करें।

- मज़बूत विनियमन और प्रवर्तन: भारत को कम मात्रा वाले रासायनिक विषाक्तता (जैसे EDC), माइक्रोप्लास्टिक संदूषण और बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं की बढ़ती भेद्यता को दूर करने के लिये प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमों को संशोधित करके पाइप लाइन अपशिष्ट समाधान से आगे बढ़ना चाहिये।

- PWM नियम 2024 के तहत, उत्पादकों, आयातकों और ब्रांड मालिकों (PIBO) को कानूनी रूप से प्लास्टिक पैकेजिंग को इकट्ठा करने और ज़िम्मेदारी से संसाधित करने की बाध्यता है, जिसमें खाद तथा जैवनिम्नीकरणीय/बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक भी शामिल हैं।

- यद्यपि अनुपालन सुनिश्चित करने के लिये ऑनलाइन प्रस्तुतिकरण और ट्रैकिंग प्रणाली शुरू की गई है, लेकिन इसकी प्रभावशीलता मज़बूत कार्यान्वयन तथा सख्त निगरानी पर निर्भर करती है।

- पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत हानिकारक प्लास्टिक योजकों को विषाक्त के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिये। इसके अतिरिक्त, जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिये सामग्री-विशिष्ट लक्ष्यों, तीसरे पक्ष के ऑडिट और प्लास्टिक क्रेडिट के माध्यम से पता लगाने की क्षमता के माध्यम से EPR तंत्र को मज़बूत किया जाना चाहिये।

- PWM नियम 2024 के तहत, उत्पादकों, आयातकों और ब्रांड मालिकों (PIBO) को कानूनी रूप से प्लास्टिक पैकेजिंग को इकट्ठा करने और ज़िम्मेदारी से संसाधित करने की बाध्यता है, जिसमें खाद तथा जैवनिम्नीकरणीय/बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक भी शामिल हैं।

- वैश्विक प्लास्टिक पहलों पर सहयोग: भारत को वैश्विक स्तर पर प्लास्टिक अपशिष्ट को कम करने के लिये ज्ञान एवं सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिये संयुक्त राष्ट्र स्वच्छ समुद्र अभियान जैसी वैश्विक पहलों के साथ जुड़ना चाहिये।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न: भारत अब विश्व का सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक है। प्लास्टिक के सामाजिक-आर्थिक और स्वास्थ्य प्रभावों का विश्लेषण कीजिये। इस संकट से निपटने हेतु कौन-से सुधार किये जा सकते हैं। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)प्रिलिम्सप्रश्न. भारत में निम्नलिखित में से किसमें एक महत्त्वपूर्ण विशेषता के रूप में 'विस्तारित उत्पादक दायित्व' आरंभ किया गया था? (2019) (a) जैव चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबंधन और हस्तन) नियम, 1998 उत्तर: (c) प्रश्न. राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन.जी.टी.) किस प्रकार केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सी.पी.सी.बी.) से भिन्न है? (2018)

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं? (a) केवल 1 उत्तर: (b) प्रश्न: पर्यावरण में छोड़े जाने वाले 'माइक्रोबीड्स' को लेकर इतनी चिंता क्यों है? (2019) (a) उन्हें समुद्री पारिस्थितिक तंत्र के लिये हानिकारक माना जाता है। उत्तर: (a) मेन्सप्रश्न. निरंतर उत्पन्न किये जा रहे फेंके गए ठोस कचरे की विशाल मात्रा का निस्तारण करने में क्या-क्या बाधाएँ हैं? हम अपने रहने योग्य परिवेश में जमा होते जा रहे ज़हरीले अपशिष्टों को सुरक्षित रूप से किस प्रकार हटा सकते हैं? (2018) |