राष्ट्रीय खेल नीति 2025 | 03 Jul 2025

प्रिलिम्स के लिये:आर्थिक सुधार, 1991, ओलंपिक, खेलो इंडिया, फिट इंडिया मूवमेंट, भारतीय कुश्ती महासंघ मेन्स के लिये:भारत में खेल नीति का विकास, भारत के खेल पारिस्थितिकी तंत्र में चुनौतियाँ, खेल प्रशासन और सुधार |

स्रोत: पी.आई.बी

चर्चा में क्यों?

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय खेल नीति 2025 (खेलो भारत नीति 2025) को मंजूरी दे दी है, जो राष्ट्रीय खेल नीति 2001 का स्थान लेगी। यह नीति भारत को वैश्विक खेल महाशक्ति बनाने के लिये एक रोडमैप प्रस्तुत करती है, जिसका विशेष ध्यान वर्ष 2036 के ओलंपिक पर केंद्रित है।

राष्ट्रीय खेल नीति 2025 (NSP 2025) के प्रमुख स्तंभ क्या हैं?

- NSP 2025 के स्तंभ:

- वैश्विक मंच पर उत्कृष्टता: यह नीति ज़मीनी स्तर से लेकर उच्चतम स्तर तक खेलों को सशक्त बनाने पर केंद्रित है। इसमें प्रतिभा की प्रारंभिक पहचान, प्रतिस्पर्द्धी लीगों और बुनियादी ढाँचे का विकास तथा विश्व-स्तरीय प्रशिक्षण और कोचिंग व्यवस्था की स्थापना शामिल है।

- साथ ही, यह राष्ट्रीय खेल महासंघों की सुशासन प्रणाली को मज़बूत करने, खेल विज्ञान व प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने तथा कोचों, अधिकारियों और सहयोगी स्टाफ को प्रशिक्षित करने का भी लक्ष्य रखती है।

- आर्थिक विकास के लिये खेल: यह स्तंभ खेल पर्यटन, स्टार्टअप्स और निजी निवेश को बढ़ावा देता है, जिससे भारत वैश्विक खेल अर्थव्यवस्था में अपनी भूमिका को सुदृढ़ कर सके।

- सामाजिक विकास के लिये खेल: यह नीति खेलों के माध्यम से सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देने पर बल देती है — विशेष रूप से हाशिये पर मौजूद समूहों की भागीदारी को प्रोत्साहित करके, पारंपरिक और स्थानीय खेलों को पुनर्जीवित करके, प्रवासी भारतीयों की सहभागिता तथा स्वैच्छिक सेवा को बढ़ावा देकर।

- जन आंदोलन के रूप में खेल: खेलों को राष्ट्रीय आंदोलन बनाने के लिये नीति का उद्देश्य अभियानों के माध्यम से जन भागीदारी और फिटनेस संस्कृति को बढ़ावा देना, संस्थानों के लिये फिटनेस सूचकांक शुरू करना तथा पूरे देश में खेल सुविधाओं तक पहुँच में सुधार करना है।

- शिक्षा के साथ एकीकरण (NEP 2020): यह नीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है और स्कूल पाठ्यक्रमों में खेलों को एकीकृत करने तथा शिक्षकों को प्रारंभिक स्तर पर खेलों में रुचि विकसित करने हेतु प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखती है।

- वैश्विक मंच पर उत्कृष्टता: यह नीति ज़मीनी स्तर से लेकर उच्चतम स्तर तक खेलों को सशक्त बनाने पर केंद्रित है। इसमें प्रतिभा की प्रारंभिक पहचान, प्रतिस्पर्द्धी लीगों और बुनियादी ढाँचे का विकास तथा विश्व-स्तरीय प्रशिक्षण और कोचिंग व्यवस्था की स्थापना शामिल है।

- रणनीतिक रूपरेखा:

- शासन: राष्ट्रीय खेल नीति 2025 (NSP 2025) का उद्देश्य खेल प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिये एक कानूनी और विनियामक ढाँचे की स्थापना करना है।

- निजी क्षेत्र की भागीदारी: सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP), कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) और नवाचार आधारित वित्तपोषण पहलों के माध्यम से निजी निवेश को प्रोत्साहित करना।

- प्रौद्योगिकी और नवाचार: प्रदर्शन की निगरानी तथा कार्यक्रम वितरण के लिये कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), डेटा एनालिटिक्स और उभरती प्रौद्योगिकियों का उपयोग करना।

- निगरानी और मूल्यांकन: नियमित प्रगति की समीक्षा हेतु प्रमुख प्रदर्शन संकेतक (KPI) और समयबद्ध लक्ष्य के साथ एक राष्ट्रीय निगरानी ढाँचे की स्थापना करना।

- राज्यों के लिये मॉडल नीति: यह नीति राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिये एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करेगी ताकि वे अपनी खेल नीतियाँ तैयार या अद्यतन कर सकें जो राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप हों।

भारत की खेल नीति किस प्रकार विकसित हुई है?

- वर्ष 1947 के बाद भारत में खेलों की स्थिति: वर्ष 1951 में भारत ने पहले एशियाई खेलों की मेज़बानी की, जिससे क्षेत्रीय स्तर पर उसकी महत्त्वाकांक्षाओं का संकेत मिला। वर्ष 1954 में अखिल भारतीय खेल परिषद (AICS) का गठन किया गया, जो सरकार को सलाह देने और उत्कृष्ट खिलाड़ियों को समर्थन देने के लिये बनाई गई थी।

- हालाँकि, सीमित वित्तीय सहायता के कारण भारतीय खिलाड़ी प्रायः अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग नहीं ले पाते थे।

- सीमित सरकारी समर्थन के बावजूद मिल्खा सिंह, गुरबचन सिंह, प्रवीण कुमार सोबती, और कमलजीत संधू जैसे खिलाड़ियों ने एथलेटिक्स में भारत को गौरव दिलाया। वहीं, 1920 से 1980 के दशक तक भारतीय पुरुष हॉकी टीम ओलंपिक में पूरी तरह से हावी रही।

- भारत की खेल नीति की शुरुआत: वर्तमान युवा मामले एवं खेल मंत्रालय (MYAS) की शुरुआत वर्ष 1982 में नई दिल्ली में IX एशियाई खेलों के दौरान खेल विभाग के रूप में हुई थी। वर्ष 1985 में अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष के दौरान इसका नाम बदलकर युवा मामले एवं खेल विभाग कर दिया गया।

- वर्ष 2000 में इसे एक पूर्ण मंत्रालय का दर्जा दिया गया और बाद में इसे युवा मामले एवं खेल के रूप में दो विभागों में विभाजित कर दिया गया।

- वर्ष 1984 में भारत ने पहली बार राष्ट्रीय खेल नीति (NSP) लागू की, जिसका उद्देश्य बुनियादी ढाँचे का विकास, जन भागीदारी और प्रशिक्षण स्तर पर उत्कृष्टता को बढ़ावा देना था।

- इसमें शिक्षा के साथ खेलों के एकीकरण की बात की गई, जिसे बाद में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में औपचारिक रूप दिया गया।

- वर्ष 1986 में भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI) की स्थापना नीति के क्रियान्वयन हेतु की गई।

- वर्ष 1986 से 2000 के बीच खेल एक राज्य सूची का विषय होने के कारण असमान रूप से लागू हुए; बजट सीमित था और सार्वजनिक या निजी भागीदारी बहुत कम थी।

- उदारीकरण के बाद भारतीय खेलों पर प्रभाव (1991 के बाद): वर्ष 1991 के आर्थिक सुधारों और केबल टेलीविज़न के आगमन ने खेलों की दृश्यता तथा लोकप्रियता में भारी वृद्धि की, विशेष रूप से शहरी मध्यम वर्ग के बीच, जिसने अब खेलों को केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं रखा।

- इसके जवाब में, वर्ष 1997 की ड्राफ्ट खेल नीति में प्रस्ताव दिया गया कि राज्य सामूहिक खेलों पर तथा केंद्र श्रेष्ठ एथलीटों पर ध्यान केंद्रित करे, लेकिन इसे कभी लागू नहीं किया गया।

- 21वीं सदी में भारतीय खेल: वर्ष 2001 में एक संशोधित राष्ट्रीय खेल नीति लाई गई, जिसका उद्देश्य जन भागीदारी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन में सुधार था।

- जबकि खेलों को बजटीय सहायता प्राप्त हुई, ओलंपिक पदक सीमित रहे - राठौर (2004), बिंद्रा (2008), विजेंदर तथा मुक्केबाजी में विजेंदर सिंह (2008) और मैरी कॉम (2012) से कांस्य पदक।

- राष्ट्रीय खेल विकास संहिता (2011) लागू की गई, जिसका उद्देश्य खेल महासंघों में सुधार लाना और डोपिंग व प्रशासन से जुड़ी समस्याओं का समाधान करना था, लेकिन इसे लागू करने में कई बाधाएँ आईं।

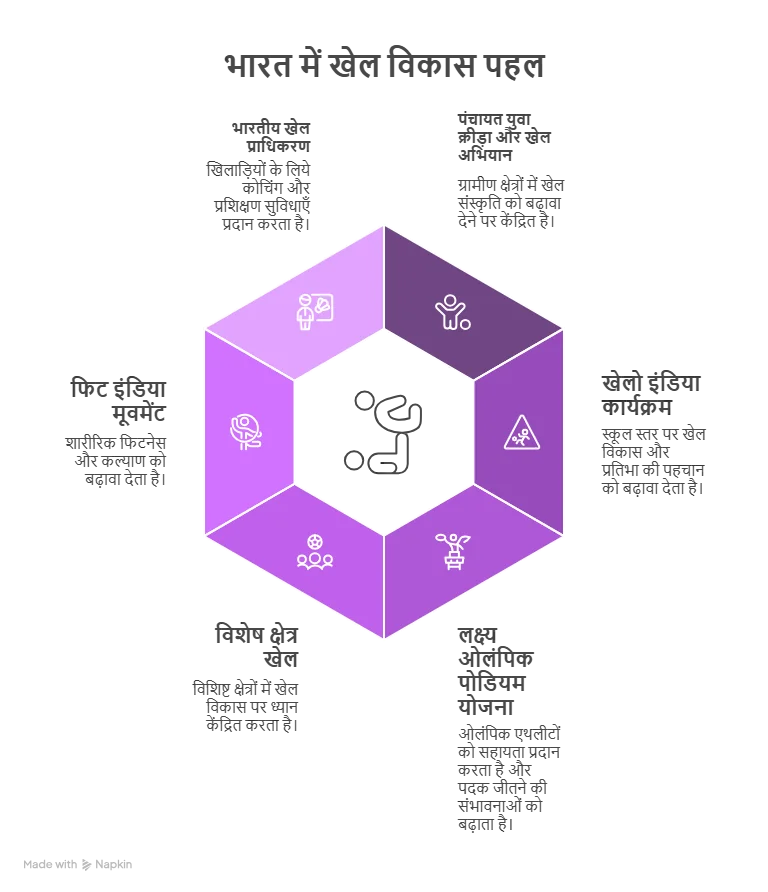

- प्रमुख खेल योजनाएँ:

- टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना (2014): उच्च स्तरीय खिलाड़ियों को कोचिंग और अन्य सहायता देना।

- खेलो इंडिया (2017): स्कूलों तथा विश्वविद्यालयों में प्रतिभा की पहचान और विकास करना।

- फिट इंडिया मूवमेंट (2019): ज़मीनी स्तर पर फिटनेस को प्रोत्साहित किया गया।

भारत की खेल प्रणाली में क्या चुनौतियाँ हैं?

- शासन और नैतिक विफलताएँ: भारत की खेल शासन प्रणाली राजनीतिक हस्तक्षेप, लालफीताशाही और पेशेवर दृष्टिकोण की कमी से ग्रस्त है। प्रबंधन की विफलताओं, जैसे भारतीय कुश्ती महासंघ में यौन उत्पीड़न का मामला (2023) और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (2022) द्वारा भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) का निलंबन, प्रणालीगत समस्याओं को उजागर करते हैं।

- खिलाड़ियों को अपर्याप्त समर्थन, जैसा कि विनेश फोगाट द्वारा एक मामूली वज़न संबंधी समस्या के कारण ओलंपिक योग्यता से वंचित रह जाने जैसी घटनाओं में देखा गया, वैज्ञानिक प्रशिक्षण और योजना निर्माण में मौजूद खामियों को उजागर करता है।

- क्रिकेट-केंद्रित खेल बाज़ार: क्रिकेट मीडिया, प्रायोजन और वित्तपोषण पर हावी है। वर्ष 2023 में भारत के खेल बाज़ार में क्रिकेट का हिस्सा 87% था, जबकि फुटबॉल, हॉकी और बैडमिंटन जैसे सभी अन्य खेलों के लिये मात्र 13% ही उपलब्ध रहा।

- एथलेटिक्स, हॉकी या कुश्ती जैसे अन्य खेलों को बहुत ही कम दृश्यता और निवेश प्राप्त होता है।

- एथलीट का कम प्रतिनिधित्व: यद्यपि भारत ने पेरिस 2024 ओलंपिक खेलों में अब तक का सबसे बड़ा दल- 117 खिलाड़ियों को भेजा, फिर भी यह संख्या अमेरिका (594), फ्राँस (572) और ऑस्ट्रेलिया (460) जैसे देशों की तुलना में उल्लेखनीय रूप से कम है।

- यह भारत की विशाल जनसंख्या के बावजूद ज़मीनी स्तर पर प्रतिभा खोज और प्रारंभिक चरण में खिलाड़ियों के विकास में बनी रहने वाली खामियों को उजागर करता है।

- संरचित प्रतिभा खोज का अभाव: भारत में ज़मीनी स्तर की प्रतिभा खोज के लिये एक सुव्यवस्थित प्रणाली का अभाव है। ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों की प्रतिभाएँ प्रायः अनदेखी रह जाती हैं।

- उदाहरण के लिये, भारतीय फुटबॉलर तुलसीदास बलराम की खोज संयोगवश हुई थी, जो यह दर्शाता है कि संगठित प्रतिभा खोज प्रणाली की आवश्यकता अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।

- भागीदारी में लैंगिक असमानता: महिलाओं को कम अवसर, बुनियादी ढाँचे की कमी और सामाजिक कलंक जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

- सुरक्षा संबंधी चिंताओं, प्रेरणादायक उदाहरणों की कमी और शरीर की छवि से जुड़ी समस्याओं के कारण 49% लड़कियाँ खेलों से बाहर हो जाती हैं, जो लड़कों की तुलना में छह गुना अधिक है। 21% महिला खिलाड़ी बाल्यावस्था में दुर्व्यवहार का अनुभव होने की बात स्वीकार करती हैं, जो सुरक्षित और समान भागीदारी (यूनेस्को, 2024) को बाधित करता है ।

- शैक्षणिक विषयों पर अत्यधिक ज़ोर: सांस्कृतिक दबाव के कारण खेलों की तुलना में शैक्षणिक कैरियर को प्राथमिकता दी जाती है। अभिभावक और विद्यालय प्रायः खेल को अनिवार्य नहीं बल्कि अतिरिक्त पाठ्यक्रम मानते हैं। इससे प्रारंभिक खेल सहभागिता और शारीरिक साक्षरता सीमित हो जाती है।

भारत में खेलों को बढ़ावा देने के लिये क्या उपाय किये जा सकते हैं?

- ज़मीनी स्तर पर प्रतिभा पहचान को सुदृढ़ करना: ग्रामीण, जनजातीय और वंचित क्षेत्रों में संरचित प्रतिभा खोज कार्यक्रम शुरू किये जाएँ। 'खेलो इंडिया' और 'फिट इंडिया मूवमेंट' जैसी पहलों का उपयोग करते हुए निचले स्तर से ऊपर की ओर बढ़ने वाला दृष्टिकोण अपनाया जाए।

- ऑस्ट्रेलिया की टैलेंट सर्च प्रोग्राम जैसी मॉडल योजनाओं को अपनाया जाए, जो विद्यालयों में शारीरिक परीक्षणों के माध्यम से संभावित ओलंपिक खिलाड़ियों की पहचान करती हैं।

- खेल अवसंरचना को उन्नत करना: ज़िला और ब्लॉक स्तर पर समावेशी एवं सुलभ खेल सुविधाओं का विकास किया जाए।

- प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रसाधन योजना (PM-USPY) का विस्तार कर विश्वविद्यालयों में खेलों को एकीकृत किया जा सकता है।

- खेल प्रशासन में सुधार: राष्ट्रीय खेल महासंघों (NSF) में स्वायत्तता, पारदर्शिता और व्यावसायिकता सुनिश्चित की जाए। महासंघों के प्रमुख पदों पर राजनेताओं के स्थान पर खेल विशेषज्ञों की नियुक्ति की जाए।

- खेलों में लैंगिक समानता को बढ़ावा देना: खेलों में लड़कियों और महिलाओं के लिये सुरक्षित और समावेशी वातावरण सुनिश्चित किया जाए। लैंगिक लेखा परीक्षण, शिकायत निवारण तंत्र, और राष्ट्रीय टीमों में समान वेतन सुनिश्चित किया जाए।

- यूनेस्को की "खेल और लैंगिक समानता कार्ययोजना" (2024) का उद्देश्य खेलों में हिंसा का उन्मूलन करना और वैश्विक स्तर पर महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना है।

- प्रौद्योगिकी और खेल विज्ञान का उपयोग करना: क्रिकेट से परे कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), वियरेबल्स (wearables) और डेटा विश्लेषण का उपयोग प्रदर्शन की निगरानी और चोटों की रोकथाम हेतु किया जाए।

- पोषण, मनोविज्ञान और जैव-यांत्रिकी समर्थन के लिये क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर खेल विज्ञान केंद्र स्थापित किये जाएँ।

- चीन और ब्रिटेन जैसे देश ओलंपिक प्रशिक्षण के लिये उन्नत प्रयोगशालाओं और डेटा प्रणालियों का उपयोग करते हैं।

- खेल संस्कृति और जन-जागरूकता को बढ़ावा देना: खेलों को एक कैरियर और जीवनशैली के रूप में सामान्य बनाने के लिये जनसंचार माध्यमों के माध्यम से व्यापक प्रचार अभियान चलाए जाएँ। सामुदायिक खेल महोत्सव, स्कूल लीग और राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं का नियमित आयोजन किया जाए।

- निगरानी और मूल्यांकन को संस्थागत रूप देना: खेल उपलब्धियों की निगरानी हेतु केंद्र और राज्य स्तर पर प्रमुख प्रदर्शन संकेतक (KPI) निर्धारित किये जाएँ। प्रगति के आकलन के लिये रियल-टाइम डैशबोर्ड और तृतीय-पक्ष ऑडिट का उपयोग किया जाए।

- NSP 2025 एक राष्ट्रीय खेल मूल्यांकन रूपरेखा की परिकल्पना करता है, जिसे प्रभावी रूप से क्रियान्वित किया जाना आवश्यक है।

निष्कर्ष

भारत का एक वैश्विक खेल शक्ति के रूप में रूपांतरण केवल नीतियों से संभव नहीं है, इसके लिये प्रभावी क्रियान्वयन, जवाबदेही और दीर्घकालिक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। NSP 2025 और 2036 ओलंपिक की आकांक्षा के साथ भारत एक ऐतिहासिक मोड़ पर है। यदि इसे सुधारों, समावेशिता और निवेश का समर्थन प्राप्त हो, तो खेल राष्ट्रीय विकास का एक सशक्त इंजन बन सकते हैं।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न: राष्ट्रीय खेल नीति 2025 की प्रमुख विशेषताओं पर चर्चा कीजिये। भारतीय खेल प्रणाली में बनी रहने वाली प्रमुख चुनौतियों का परीक्षण कीजिये तथा प्रणालीगत सुधारों का सुझाव दीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रश्न. वर्ष 2000 में प्रारंभ किये गए लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार (लॉरियस वर्ल्ड स्पोट्र्स अवार्ड) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2021)

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं? (a). केवल 1 और 2 उत्तर: (c) प्रश्न. आइ० सी० सी० वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:(2021)

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/कौन-से सही है/हैं? (a) केवल 1 उत्तर: (d) |