भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन | 04 Aug 2025

प्रिलिम्स के लिये:आठवीं अनुसूची, राज्यों का पुनर्गठन, पोट्टी श्रीरामुलु, भाषिनी मेन्स के लिये:संघवाद और भाषाई पुनर्गठन, भारतीय राजनीति और राष्ट्र निर्माण में भाषा की भूमिका |

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा भारत में राज्यों के भाषाई पुनर्गठन की आलोचना से भाषा आधारित राज्य निर्माण (जबकि भारत की एकता बनाए रखने में इसकी भूमिका है) की विभाजनकारी प्रकृति पर विमर्श को बढ़ावा मिला है।

भारत में राज्यों के पुनर्गठन की पृष्ठभूमि क्या है?

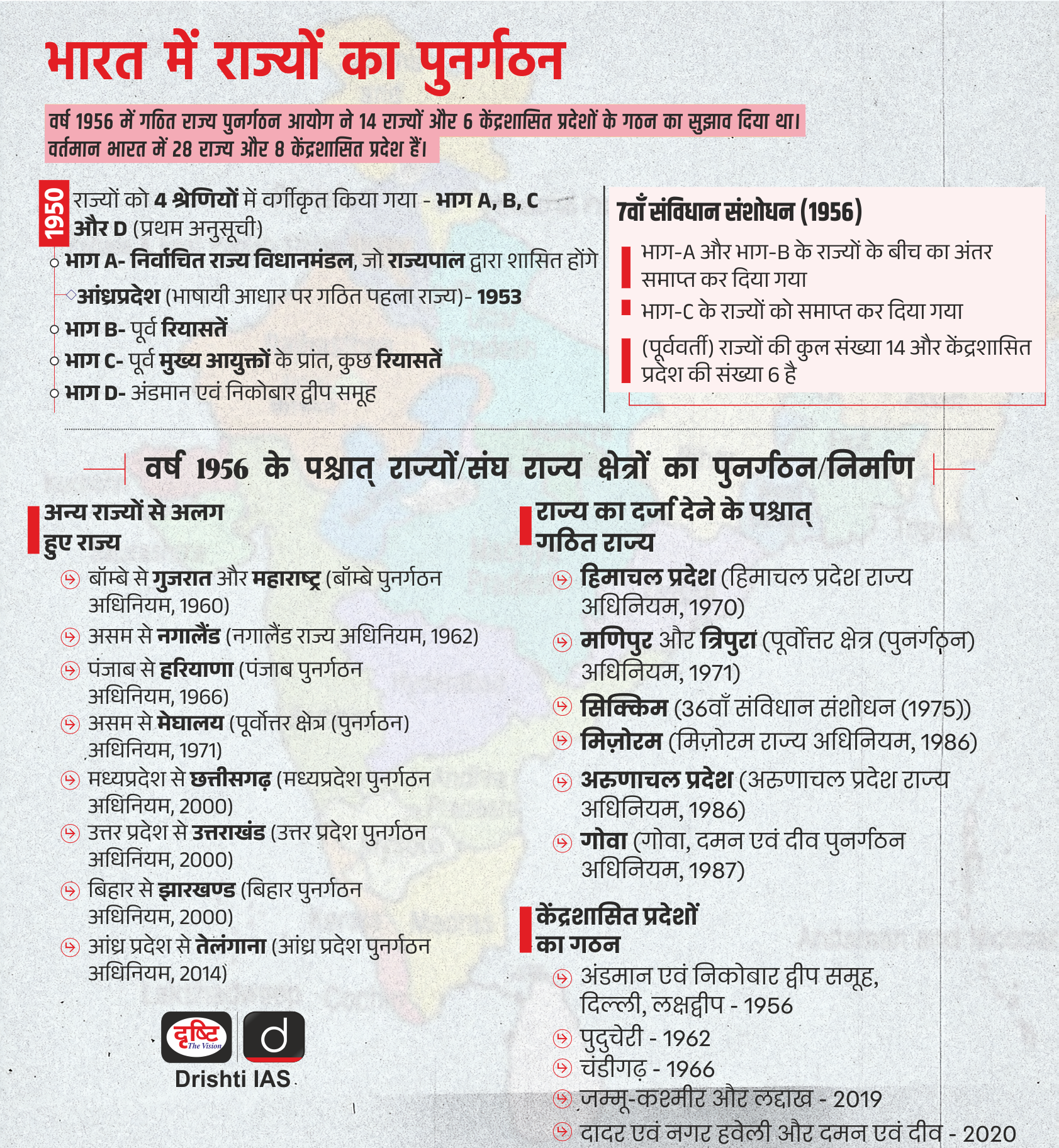

- प्रारंभ में राज्यों का वर्गीकरण (वर्ष 1950-1956): स्वतंत्रता के समय, भारत को औपनिवेशिक काल की सीमाएँ विरासत में मिलीं, जिनमें कोई सुसंगतता नहीं थी। वर्ष 1950 के संविधान द्वारा राज्यों को चार प्रकारों में वर्गीकृत किया गया था: भाग क (ब्रिटिश प्रांत), भाग ख (रियासतें), भाग ग (छोटे और मुख्य आयुक्तों के प्रांत) और भाग घ (अंडमान और निकोबार)।

- इस अस्थायी व्यवस्था के कारण शीघ्र ही अधिक तर्कसंगत पुनर्गठन की मांग को बढ़ावा मिला।

- भाषाई राज्यों की मांग: इस क्रम में भाषाई और सांस्कृतिक पहचान पर आधारित राज्यों की मांग (विशेष रूप से दक्षिण भारत में) को बढ़ावा मिला।

- वर्ष 1952 में भूख हड़ताल के बाद श्रीरामुलु की मृत्यु के बाद वर्ष 1953 में मद्रास से अलग होकर आंध्र राज्य (तटीय ज़िलों और रायलसीमा को मिलाकर) का गठन हुआ, जो इस प्रकार गठित पहला भाषाई राज्य था।

- सरकार की प्रतिक्रिया: इस प्रकार बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिये भारत ने विभिन्न आयोगों का गठन किया:

- भाषाई प्रांत आयोग (धर आयोग- वर्ष 1948): इसने राज्यों के गठन के आधार के रूप में भाषा को अस्वीकार कर दिया।

- जेवीपी समिति (1949): जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभि सीतारामैया की सदस्यता वाली इस समिति ने विघटन की आशंकाओं के कारण भाषाई पुनर्गठन के विरुद्ध चेतावनी दी थी। इसने राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा को प्राथमिकता दी।

- राज्य पुनर्गठन आयोग (SRC) (फज़ल अली आयोग) (1953): न्यायमूर्ति फज़ल अली की अध्यक्षता में गठित SRC, जिसमें एच.एन. कुंजरू और के.एम. पणिक्कर सदस्य थे, ने वर्ष 1955 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

- इसने भाषा को एक प्रमुख कारक के रूप में स्वीकार किया, लेकिन 'एक भाषा, एक राज्य' के विचार को अस्वीकार कर दिया और एकता, सुरक्षा तथा प्रशासनिक, आर्थिक एवं वित्तीय पहलुओं पर ज़ोर दिया।

- राज्य पुनर्गठन अधिनियम (1956): SRC की सिफारिशों के आधार पर, वर्ष 1956 का राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया, जिसने भारत को 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में पुनर्गठित किया और पुराने भाग A, B, C एवं D वर्गीकरण को समाप्त कर दिया।

- बाद में, क्षेत्रीय पहचान की माँगों और बेहतर प्रशासनिक दक्षता, आर्थिक विकास एवं संसाधन नियंत्रण की आवश्यकता के कारण कई भारतीय राज्यों का गठन किया गया।

राज्यों के भाषाई पुनर्गठन के पक्ष और विपक्ष में क्या तर्क हैं?

पक्ष में तर्क

- संघवाद के अंतर्गत सांस्कृतिक समायोजन: भाषाई पुनर्गठन ने भारत की वृहत सांस्कृतिक-भाषाई विविधता का सम्मान किया और इसे लोकतांत्रिक एवं बहुलवादी मूल्यों के साथ संरेखित किया।

- इसने क्षेत्रीय आकांक्षाओं को संवैधानिक ढाँचे में एकीकृत करने में मदद की और अलगाव को रोका।

- अलगाववादी प्रवृत्तियों को कम किया: विद्वानों का तर्क है कि भाषाई बहुलवाद ने अलगाववादी प्रवृत्तियों को नियंत्रित करने में सहायता की, जबकि पाकिस्तान (बंगाल-पश्चिम पाकिस्तान संघर्ष) और श्रीलंका (सिंहली-तमिल विभाजन) में भाषाई एकरूपता के कारण हिंसक संघर्ष हुए।

- भाषाई पुनर्गठन ने भारतीय संघ के भीतर जातीय अभिव्यक्ति के लिये एक सुरक्षा कवच प्रदान किया।

- प्रशासनिक दक्षता: द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (ARC) ने भाषाई एकरूपता को मान्यता दी जिससे स्थानीय शासन और नीति संचार में सहायता मिली।

- भाषाई एकरूपता ने शिक्षा, न्यायपालिका और प्रशासनिक को क्षेत्रीय भाषा में सुगम बनाया।

- राजनीतिक प्रतिनिधित्व और सशक्तीकरण: इसने सुदृढ़ क्षेत्रीय दलों के उदय को संभव बनाया जिन्होंने राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लिया।

- लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और चुनावी भागीदारी को मज़बूत किया।

- विविधता में एकता को मज़बूत करना: राज्यों को राष्ट्रीय एकता को खतरे में डाले बिना अपनी भाषा और संस्कृति का उत्सव मनाने की स्वतंत्रता देकर ‘विविधता में एकता’ के सिद्धांत को कायम रखा गया।

विरोध में तर्क

- क्षेत्रवाद और भाषाई अंधराष्ट्रवाद का उदय: भाषाई पहचान पर अत्यधिक ज़ोर देने के कारण, कुछ मामलों में, राज्यों के भीतर भाषाई अल्पसंख्यकों (जैसे: महाराष्ट्र में गैर-मराठी भाषी) का बहिष्कार हुआ है।

- इससे बहुसंख्यकवाद का खतरा बढ़ जाता है, जहाँ प्रमुख भाषाई समूह अल्पसंख्यक आवाज़ों को दबा देते हैं।

- क्षेत्रीय राजनीतिक दलों द्वारा भाषाई पहचान का राजनीतिकरण प्रायः अलग राज्यों की मांग को बढ़ा देता है तथा राजनीतिक लाभ के लिये स्थानीय समुदायों की भावनाओं का लाभ उठाता है।

- अंतर-राज्यीय तनाव और सीमा विवाद: महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्य भाषाई दावों के आधार पर सीमाओं को लेकर विवाद (जैसे: बेलगावी मुद्दा) जारी रखे हुए हैं।

- प्रशासनिक अधिभार: भाषाई या पहचान-आधारित नये राज्यों (जैसे: तुलु नाडु, विदर्भ) की निरंतर माँगें शासन व्यवस्था तथा राष्ट्रीय सहमति पर दबाव डालती हैं।

- राष्ट्रीय पहचान का कमज़ोर होना: आलोचकों का तर्क है कि क्षेत्रीय पहचान को प्राथमिकता दिये जाने से अखिल भारतीय राष्ट्रवाद की भावना कमज़ोर हो सकती है, विशेषकर जब राज्यों के हित राष्ट्रीय प्राथमिकताओं पर हावी होने लगते हैं।

भाषा नीति के लिये भारत की भावी रणनीति क्या होनी चाहिये?

- बहुभाषावाद को बढ़ावा: किसी भी भाषा को ज़बरन आरोपित नहीं किया जाना चाहिये। त्रि-भाषा फार्मूले को लचीले ढंग से लागू किया जाना चाहिये, जिससे राज्यों को शिक्षा और शासन में अपनी भाषाओं को बढ़ावा देने की अनुमति मिल सके।

- आठवीं अनुसूची के माध्यम से भाषाई पहचान की संवैधानिक मान्यता को बनाए रखना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 को और अधिक प्रभावी ढंग से लागू करना, मातृभाषाओं और बहुभाषावाद में प्रारंभिक शिक्षा को बढ़ावा देना।

- शिक्षा और संस्कृति में भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के लिये अनुच्छेद 29 और 30 को प्रवर्तित करना।

- अंतर-राज्यीय सांस्कृतिक आदान-प्रदान: भाषाई क्षेत्रों में आपसी सम्मान को बढ़ावा देने के लिये 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' जैसे कार्यक्रमों को मज़बूत करना।

- राज्यों के भीतर भाषाई बहिष्करण का समाधान करना: बढ़ते उप-राष्ट्रवाद और भाषाई अल्पसंख्यकों के बहिष्करण की समस्या का समाधान राज्य स्तर पर समावेशी भाषा नीतियों के माध्यम से किया जाना चाहिये।

- बहुभाषी प्रशासनिक प्रणालियाँ: भाषाई रूप से विविध राज्यों में बहुभाषी संकेतकों, प्रपत्रों तथा आधिकारिक संवाद को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।

- शासन और डिजिटल सामग्री को सभी भारतीय भाषाओं में उपलब्ध कराने के लिये भाषिणी को बढ़ावा देना।

निष्कर्ष

भारत का भविष्य बहुभाषी, परामर्शात्मक और समावेशी संघवाद में निहित है। भाषा को एकजुट करना चाहिये, विभाजित नहीं करना चाहिये। नीतिगत सुधारों में सांस्कृतिक स्वायत्तता तथा राष्ट्रीय एकीकरण के बीच संतुलन होना चाहिये, जिसमें संवैधानिक संरक्षणों के साथ-साथ भाषिणी जैसे आधुनिक साधनों का उपयोग किया जाए। यह सुनिश्चित करता है कि भारत की संघीय व्यवस्था अपनी विशाल विविधता के अनुरूप गरिमा और न्यायसंगत रूप से अनुकूलित हो।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)प्रिलिम्सप्रश्न 1. हाल ही में निम्नलिखित में से किस एक भाषा को शास्त्रीय भाषा (क्लासिकल लैंग्वेज) का दर्जा (स्टेटस) दिया गया है? (2015) (a) उड़िया उत्तर: (a) मेन्सप्रश्न 1. क्या भाषाई राज्यों के गठन ने भारतीय एकता के उद्देश्य को मज़बूती प्रदान की है? (2016) |