भारत में संधारणीय शहरीकरण हेतु केरल मॉडल | 19 Sep 2025

चर्चा में क्यों?

केरल भारत का पहला राज्य है, जिसने तीव्र शहरीकरण को संधारणीय रूप से प्रबंधित करने के लिये 25 वर्षीय रोडमैप के साथ एक केरल शहरी नीति आयोग (KUPC) की स्थापना की है।

- राज्य सरकार को प्रस्तुत की गई KUPC रिपोर्ट ने राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित किया है, क्योंकि केरल मॉडल अन्य राज्यों के लिये विकास को जलवायु अनुकूल, शासन सुधार और वित्तीय सशक्तीकरण के साथ संतुलित करने में मार्गदर्शन प्रदान करता है।

संधारणीय शहरीकरण के लिये KUPC रिपोर्ट की प्रमुख सिफारिशें क्या हैं?

- केरल शहरी नीति आयोग (KUPC): इसे केरल के शहरी भविष्य पर पुनर्विचार करने के लिये स्थापित किया गया था, जहाँ शहरों को केवल अवसंरचना समूह के रूप में नहीं, बल्कि जलवायु-सचेत पारिस्थितिक तंत्र के रूप में देखा गया है।

- केरल का शहरीकरण वर्ष 2050 तक 80% से अधिक हो जाने की उम्मीद है और जलवायु जोखिम बढ़ रहे हैं, इसलिये KUPC जलवायु अनुकूलन, वित्त, शासन, शहर की पहचान और समावेशी कल्याण पर ध्यान केंद्रित करते हुए स्थान-आधारित रणनीति की सिफारिश करता है।

- मुख्य सिफारिशें:

- जलवायु-संवेदनशील शहरी योजना: ज़ोनिंग नियमों में खतरे के मानचित्रों (बाढ़, भूस्खलन, तटीय जोखिम) का उपयोग कर आपदा-प्रवण विकास को रोकना।

- रीयल-टाइम शहरी डाटा प्रणाली: नगरपालिकाओं को दिशा देने के लिये लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग (LiDAR) उपग्रह डाटा और मौसम सेंसर जैसे उपकरणों का उपयोग करते हुए एक डिजिटल प्रेक्षण केंद्र स्थापित करना।

- ग्रीन शुल्क एवं जलवायु बीमा: पारिस्थितिकी-संवेदनशील परियोजनाओं पर ग्रीन शुल्क लागू करना और लचीलापन व आपदा प्रतिक्रिया के लिये वित्त उपलब्ध कराने हेतु पैरामीट्रिक जलवायु बीमा शुरू करना।

- नगर निगम और समेकित बॉण्ड: प्रमुख शहर बुनियादी ढाँचे के वित्तपोषण हेतु म्यूनिसिपल बॉण्ड (नगर निगम बॉण्ड) जारी कर सकते हैं, जबकि छोटे शहरों और कस्बों को इसके लिये समेकित बॉण्ड मॉडल अपनाना चाहिये।

- शहरी प्रशासन सुधार: महापौरों के नेतृत्व में निर्वाचित सिटी कैबिनेट का गठन किया जाए। नगरपालिकाओं में अपशिष्ट प्रबंधन, जलवायु, परिवहन आदि जैसे क्षेत्रों के लिये विशेषज्ञ टीमों का गठन किया जाए।

- स्थानीय शासन में कुशल युवाओं की भर्ती के लिये “ज्ञानश्री” का शुभारंभ।

- स्थान-आधारित शहरी विकास और समावेशी योजना: प्रत्येक शहर की अनूठी शक्तियों को पहचानना तथा बढ़ावा देना (उदाहरण के लिये कोच्चि को फिनटेक केंद्र के रूप में, तिरुवनंतपुरम एवं कोल्लम को नॉलेज कॉरिडोर के रूप में, कोझिकोड को साहित्यिक शहर के रूप में व पलक्कड़ और कासरगोड को स्मार्ट-औद्योगिक केंद्र के रूप में)।

- स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिये आर्द्रभूमि, जलमार्ग तथा विरासत क्षेत्रों को पुनर्स्थापित करना।

- प्रवासियों, गिग श्रमिकों और छात्रों के लिये स्वास्थ्य देखभाल और कल्याण सहायता प्रदान करने हेतु नगर स्वास्थ्य परिषदों की स्थापना करना, ताकि समान शहरी सेवाएँ सुनिश्चित की जा सकें।

- समुदाय-आधारित डेटा: यह दृष्टिकोण शहरी डेटा प्रणालियों में समुदायों के अनुभवों (जैसे मछुआरों और फुटपाथ विक्रेताओं के अनुभव) को सम्मिलित करने का समर्थन करता है, जिससे शहरी योजना अधिक सहभागी, समावेशी तथा ज़मीनी हकीकत पर आधारित बन सके।

भारत में शहरीकरण

- विश्व बैंक के अनुसार, भारत की शहरी आबादी वर्ष 2036 तक 600 मिलियन (40%) तक पहुँच जाएगी, जो 2011 में 31% थी, तथा शहरों का सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 70% योगदान होगा।

- भारत में शहरीकरण के प्रमुख चालक:

- जनसांख्यिकीय संक्रमण और प्रवासन: नौकरियों, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा तथा बेहतर सुविधाओं से प्रेरित ग्रामीण-शहरी प्रवासन।

- कृषि संकट, घटती हुई भूमि जोत और जलवायु परिवर्तन प्रवासन को और बढ़ा रहे हैं।

- आर्थिक परिवर्तन: कृषि से उद्योग और सेवाओं की ओर बदलाव। सूचना प्रौद्योगिकी, विनिर्माण तथा सेवाओं का विस्तार शहरों को विकास, नवाचार एवं रोज़गार का इंजन बनाता है।

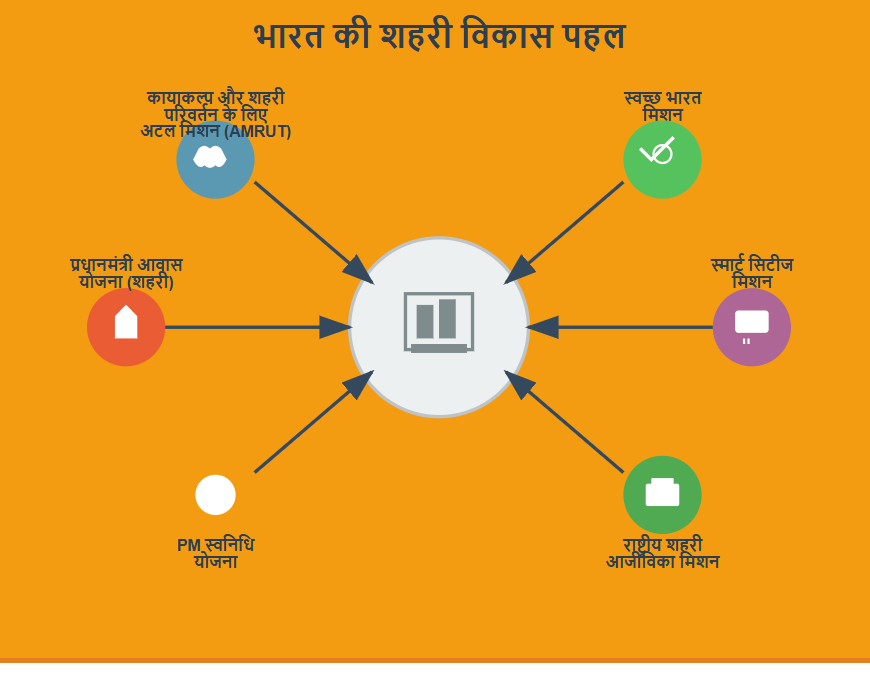

- नीतिगत प्रोत्साहन और शहरी मिशन: स्मार्ट सिटी मिशन, अमृत (अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन), प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी (PMAY-U) 2.0, और राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन शहरी अवसंरचना को नया आकार देते हैं, आवास में सुधार करते हैं, और उद्यमशीलता केंद्रों को बढ़ावा देते हैं।

- प्रौद्योगिकी एकीकरण: कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT), और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPIs) स्मार्ट शासन, कुशल सेवा वितरण और शहरों में बेहतर संसाधन प्रबंधन को सक्षम बनाते हैं।

- वैश्वीकरण एवं आकांक्षाएँ: वैश्विक बाज़ारों में एकीकरण और युवाओं की बढ़ती आकांक्षाएँ शहरी जीवनशैली, उपभोग पैटर्न और आधुनिक शहरी स्थलों की मांग को तेज़ करती हैं।

- पद्धतियों जैसे कम्पोस्टिंग या फसल अवशेषों का बायो-ऊर्जा में उपयोग करने के प्रति पर्याप्त अवसंरचना

- जनसांख्यिकीय संक्रमण और प्रवासन: नौकरियों, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा तथा बेहतर सुविधाओं से प्रेरित ग्रामीण-शहरी प्रवासन।

केरल मॉडल भारत की शहरी योजना के लिये क्या उपाय प्रस्तुत कर सकता है?

- स्मरण सूत्र (Mnemonic): KERALA

- K – (Knowledge & Community Data) ज्ञान एवं सामुदायिक डाटा: उपग्रह और सेंसर डाटा को नागरिकों के इनपुट के साथ मिलाकर नीतियों को इस तरह तैयार करना कि वे वास्तविक जीवन के अनुभवों को दर्शाएँ।

- E –(Elected & Specialist Governance) निर्वाचित एवं विशेषज्ञ शासन: नौकरशाही पर निर्भर होने की वजह से हटकर निर्वाचित शहरी मंत्रिमंडल, विशेषज्ञ नगरपालिका प्रकोष्ठ और युवा तकनीकी विशेषज्ञों की ओर बढ़ना।

- स्थानीय भूगोल, संस्कृति और जलवायु के अनुसार समयबद्ध शहरी आयोगों की स्थापना करना, केवल केंद्रीकृत ढाँचों पर निर्भर न रहना।

- R – (Resilience & Climate Integration) अनुकूलन एवं जलवायु एकीकरण: आपदा मानचित्रण और अनुकूलन को योजना के हर चरण का अभिन्न हिस्सा बनाना, न कि बाद में सोचना।

- A – (Autonomy in Finances) वित्तीय स्वायत्तता: नगरपालिकाओं को साझा बॉन्ड, ग्रीन फीस और जलवायु बीमा जैसे साधनों से वित्तीय स्वायत्तता प्रदान करना।

- L – (Livelihood & Land-sensitive Planning) आजीविका एवं भूमि-संवेदनशील योजना: स्थानीय अनुकूलताओं पर आधारित क्षेत्रीय आर्थिक केंद्रों को बढ़ावा देना, साथ ही साझा संसाधनों, संस्कृति और विरासत की रक्षा करना।

- A – (Awareness & Citizen Participation) जागरूकता एवं नागरिक भागीदारी: स्वैच्छिकता, सामुदायिक सहभागिता और शहरी नियोजन निर्णयों में जनसहभागिता को मज़बूत करना।

|

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न: प्रश्न: भारत की शहरी योजना प्रणाली को केवल नौकरशाही पर निर्भर रहने के बजाय सहभागी और क्षेत्र-विशेष आधारित शासन की दिशा में अग्रसर होना चाहिये। चर्चा कीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)

मेन्स:

प्रश्न. कई वर्षों से उच्च तीव्रता की वर्षा के कारण शहरों में बाढ़ की बारंबारता बढ़ रही है। शहरी क्षेत्रों में बाढ़ के कारणों पर चर्चा करते हुए इस प्रकार की घटनाओं के दौरान जोखिम कम करने की तैयारियों की क्रियाविधि पर प्रकाश डालिये। (2016)

प्रश्न. क्या कमज़ोर और पिछड़े समुदायों के लिये आवश्यक सामाजिक संसाधनों को सुरक्षित करने के द्वारा, उनकी उन्नति के लिये सरकारी योजनाएँ, शहरी अर्थव्यवस्थाओं में व्यवसायों की स्थापना करने में उनको बहिष्कृत कर देती हैं? (2014)