वस्त्र प्रतिस्पर्द्धात्मकता में वृद्धि | 01 Nov 2025

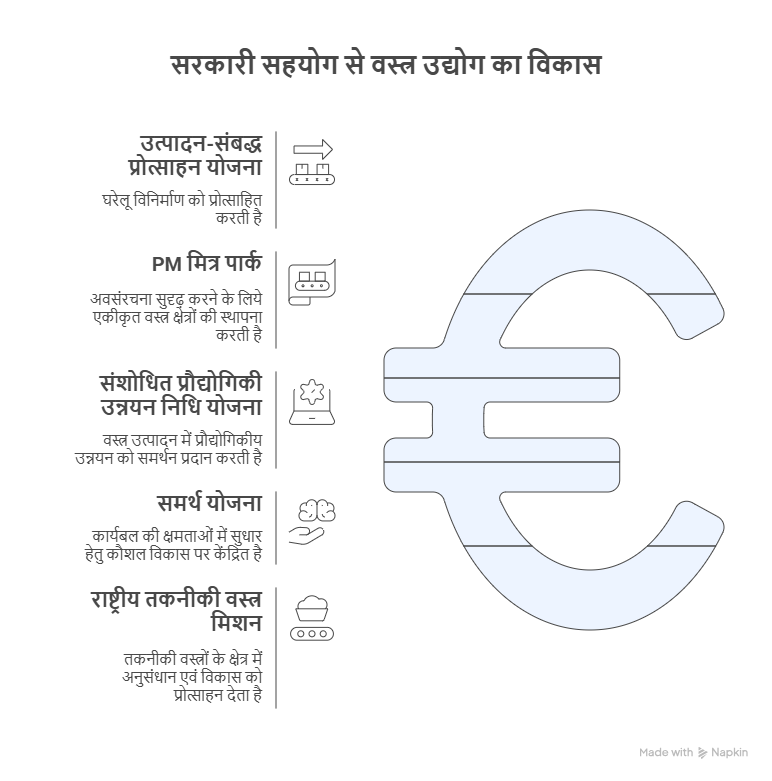

प्रिलिम्स के लिये: वस्त्र क्षेत्र, MSME, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, मुक्त व्यापार समझौते (FTA), वस्त्र उद्योग के लिये उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना, पीएम मित्र (मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल) पार्क, संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (ATUFS), समर्थ (वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण योजना), राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन (NTTM), सर्कुलर इकोनॉमी।

मेन्स के लिये: भारत के वस्त्र उद्योग के लिये 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर की निर्यात क्षमता प्राप्त करने तथा राष्ट्रीय आर्थिक लक्ष्यों के साथ संरेखित करने के लिये आवश्यक स्थिति, वैश्विक प्रतिस्पर्द्धात्मकता चुनौतियाँ और रणनीतिक सुधार।

चर्चा में क्यों?

सरकार बांग्लादेश, वियतनाम और चीन से बढ़ती प्रतिस्पर्द्धा के बीच वस्त्र क्षेत्र को वैश्विक मानकों के अनुरूप लाने के लिये एक व्यापक लागत रोडमैप तैयार कर रही है।

भारत के वस्त्र उद्योग की स्थिति क्या है?

- आर्थिक योगदान: यह भारत की विनिर्माण और निर्यात अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख स्तंभ है, जो सकल घरेलू उत्पाद में 2.3%, औद्योगिक उत्पादन में 13% और कुल निर्यात में 12% का योगदान देता है।

- निर्यात प्रदर्शन: भारत ने वर्ष 2023-24 में 34.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के वस्त्र निर्यात किये। परिधान का सबसे बड़ा हिस्सा (42%) है, उसके बाद कच्चे/अर्ध-निर्मित माल (34%) और गैर-परिधान निर्मित माल (30%) का स्थान है।

- रोज़गार सृजन: यह कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोज़गार सृजनकर्ता है। यह 45 मिलियन से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रोज़गार प्रदान करता है, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएँ और ग्रामीण श्रमिक शामिल हैं।

- वैश्विक स्थिति: वस्त्र बाज़ार में भारत वैश्विक स्तर पर (2024) 5वें स्थान पर है। घरेलू बाज़ार का आकार वर्ष 2030 तक 174 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 350 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने की आशा है।

- उत्पादन क्षमता: वार्षिक रूप से लगभग 22,000 मिलियन परिधानों का उत्पादन होता है, जो बड़े पैमाने पर उत्पादन क्षमताओं और निर्यात क्षमता का संकेत देता है।

- लगभग 80% उत्पादन क्षमता MSME क्लस्टरों में निहित है, जो इसकी समावेशी और विकेन्द्रीकृत प्रकृति को दर्शाता है।

वैश्विक स्तर पर भारत के वस्त्र उद्योग की प्रतिस्पर्द्धात्मकता को सीमित करने वाले कारक?

- इनपुट लागत का उच्च होना: क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर (QCOs) के कारण पॉलियेस्टर एवं विस्कोस आयात पर प्रतिबंध लगने से घरेलू सूत उत्पादकों को महँगे स्थानीय पॉलियेस्टर फाइबर (चीन की तुलना में लगभग 33 से 36% अधिक महँगा) पर निर्भर होना पड़ा है।

- श्रम उत्पादकता का कम होना: बांग्लादेश एवं वियतनाम जैसे प्रतिस्पर्द्धी देशों की श्रम उत्पादकता भारत की तुलना में 20–40% अधिक है, जिससे उनका उत्पादन अधिक कुशल और लागत प्रभावी बनता है।

- विनियामक और व्यापारिक बाधाएँ: कठोर श्रम विधानों के साथ निर्णायक मुक्त व्यापार समझौतों (विशेष रूप से यूरोपीय संघ के साथ) की अनुपस्थिति के कारण भारत को वह छूट नहीं मिल पाती जो इसके प्रतिस्पर्द्धियों को मिलती है।

- प्रतिस्पर्द्धियों को अतिरिक्त लाभ: बांग्लादेश को कम मजदूरी के साथ अधिमानी व्यापारिक शर्तों का लाभ मिलता है। वियतनाम में FTAs की उन्नत व्यवस्था एवं चीन तक शुल्क-मुक्त पहुँच की सुविधा के साथ श्रम विनियम अधिक अनुकूल हैं।

- तकनीकी अंतराल: सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (इस उद्योग में लगभग 80% हिस्सेदारी) के समक्ष आधुनिकीकरण हेतु पूंजी के अभाव तथा पुरानी मशीनरी जैसी समस्याएँ होने से उत्पादकता एवं गुणवत्ता पर नकारात्मक रूप से प्रभाव पड़ता है।

- MSME ड्वार्फ़िज़्म: इससे वस्त्र उद्योग के कम उत्पादकता वाले चक्र में फँसे रहने से वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा, रोज़गार सृजन तथा नवाचार पर नकारात्मक रूप से प्रभाव पड़ता है।

- कार्यबल एवं अनुपालन संबंधी समस्याएँ: आधुनिक विनिर्माण (जैसे तकनीकी वस्त्र), डिज़ाइन एवं विपणन हेतु कुशल श्रमिकों के अभाव के साथ पर्यावरणीय विनियमों तथा मानकों के अनुपालन के बोझ से छोटे उद्यमों पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है।

भारत के वस्त्र उद्योग की वैश्विक प्रतिस्पर्द्धात्मकता को सुदृढ़ करने हेतु कौन-से सुधार आवश्यक हैं?

सरकार की कार्ययोजना

- त्रि-चरणीय कार्ययोजना: एक अल्पकालिक (2 वर्ष), मध्यमकालिक (5 वर्ष) तथा दीर्घकालिक योजना तैयार की जाएगी, जिसके माध्यम से लागत का आकलन तथा तुलनात्मक विश्लेषण किया जाएगा।

- लागत में कमी पर केंद्रित दृष्टिकोण: इस योजना का उद्देश्य कच्चे माल, अनुपालन तथा कराधान से संबंधित व्यय को कम करना एवं विनिर्माण प्रक्रिया में अपव्यय को घटाना होगा।

- नवाचार को प्रोत्साहन: एक विशेष समिति का गठन किया जाए]गा जो निम्नलिखित बिंदुओं पर कार्य करेगी—

- तकनीकी वस्त्रों तथा धारणीय सामग्रियों में अनुसंधान एवं विकास (R&D) को सुदृढ़ करना।

- ब्रांडिंग एवं डिज़ाइन में नवाचार का समावेशन करना।

- नवोन्मेषी स्टार्ट-अप्स तथा डिज़ाइनरों को प्रोत्साहित करना।

- दीर्घकालिक दृष्टिकोण: वर्ष 2030 तक 100 अरब अमेरिकी डॉलर के वस्त्र निर्यात का लक्ष्य प्राप्त करना। नवयुगीन वस्त्रों के लिये वैश्विक नवाचार केंद्रों एवं डिज़ाइन हाउसों की स्थापना करना।

आवश्यक सुधार

- लागत प्रतिस्पर्द्धात्मकता में वृद्धि: बंदरगाहों का आधुनिकीकरण किया जाए, प्रलेखन की प्रक्रिया को सरल बनाया जाए तथा औद्योगिक गलियारों अथवा अनुदानों के माध्यम से वस्त्र इकाइयों के लिये सुलभ एवं विश्वसनीय ऊर्जा उपलब्ध कराई जाए। कपास एवं कृत्रिम रेशों पर आयात शुल्क को युक्तिसंगत बनाया जाए।

- व्यापार एवं विनियामक सुधार: यूरोपीय संघ (EU) जैसे प्रमुख मुक्त व्यापार समझौतों (FTAs) को प्राथमिकता दी जाए। सीजनल आवश्यकताओं के अनुरूप श्रम विधानों में अनुकूलन लाया जाए। उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन योजना की प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित किया जाए तथा वस्त्र क्षेत्र हेतु वस्तु एवं सेवा कर (GST) प्रणाली को स्थिर रखा जाए।

- चार श्रम संहिताएँ—मज़दूरी संहिता (2019), औद्योगिक संबंध संहिता (2020), सामाजिक सुरक्षा संहिता (2020) तथा व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यदशाएँ संहिता (2020)—को वस्त्र क्षेत्र की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप और अधिक सरल बनाया जाना चाहिये।

- उत्पादकता एवं नवाचार में वृद्धि: 20–40% उत्पादकता अंतराल को दूर करने के लिये कौशल विकास में निवेश किया जाए। तकनीकी धारणीय वस्त्रों के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास (R&D) को प्रोत्साहित किया जाए। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) को स्वचालन तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) जैसे- उद्योग 4.0 उन्नयन हेतु ऋण-सुलभता प्रदान की जाए।

- आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार, धारणीय स्रोत-सामग्री की वैश्विक प्रवृत्ति के कारण आगामी वर्षों में वस्त्र उद्योग की लागत में वृद्धि संभावित है।

- धारणीयता एवं ब्रांडिंग पर ध्यान केंद्रित करना: हरित ऊर्जा, जल पुनर्चक्रण तथा चक्रीय अर्थव्यवस्था आदि मॉडलों के माध्यम से धारणीय स्रोत-सामग्री को प्रोत्साहन दिया जाए। नवाचार-आधारित ब्रांडिंग को प्रोत्साहन दिया जाए तथा वैश्विक बाज़ारों के लिये “इंडिया हैंडलूम” एवं “इंडिया क्राफ्ट” जैसी सशक्त पहचान विकसित की जाए।

निष्कर्ष

एक व्यापक लागत रोडमैप जो कि लघु, मध्यम और दीर्घ अवधि को शामिल करता है, भारत के वस्त्र क्षेत्र को पुनर्जीवित कर सकता है, जिससे इनपुट तथा अनुपालन लागत में कमी आएगी, उत्पादकता में वृद्धि होगी, अनुसंधान एवं विकास और स्थिरता को बढ़ावा मिलेगा साथ ही FTA सुरक्षित होंगे। बुनियादी ढाँचे, व्यापार, श्रम, वित्त और नवाचार में समन्वित सुधार वर्ष 2030 तक $100 बिलियन के निर्यात और प्रतिस्पर्द्धा के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये आवश्यक हैं।

| दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न: "महत्त्वपूर्ण आर्थिक योगदान के बावजूद भारत का वस्त्र क्षेत्र प्रतिस्पर्द्धात्मकता के संकट का सामना कर रहा है।" इस स्थिति के लिये ज़िम्मेदार संरचनात्मक बाधाओं का विश्लेषण कीजिये तथा आवश्यक रणनीतिक सुधारों का सुझाव दीजिये। |

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

प्रश्न: वैश्विक वस्त्र बाज़ार में भारत की रैंक क्या है?

भारत वैश्विक वस्त्र बाज़ार में पाँचवें स्थान पर है। वर्ष 2023–24 में भारत ने 34.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के वस्त्रों का निर्यात किया।

प्रश्न: भारत के औद्योगिक उत्पादन में वस्त्र उद्योग का कितना हिस्सा है?

वस्त्र उद्योग भारत के कुल औद्योगिक उत्पादन का 13% योगदान देता है। यह क्षेत्र भारत के GDP में लगभग 2.3% का योगदान करता है।

प्रश्न: वर्ष 2030 तक भारत के घरेलू वस्त्र बाज़ार का अनुमानित आकार क्या है?

अनुमान है कि वर्ष 2030 तक भारत का घरेलू वस्त्र बाज़ार 350 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच जाएगा।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)

प्रीलिम्स

प्रश्न. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2020)

- पिछले दशक में भारत-श्रीलंका व्यापार मूल्य में लगातार वृद्धि हुई है।

- "कपड़ा और कपड़े से निर्मित वस्तुएँ" भारत व बांग्लादेश के बीच व्यापार की एक महत्त्वपूर्ण वस्तु है।

- नेपाल पिछले पांँच वर्षों में दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश रहा है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 2

(c) केवल 3

(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (b)

मेन्स

प्रश्न. भारत में अत्यधिक विकेंद्रीकृत सूती वस्त्र उद्योग के लिये कारकों का विश्लेषण कीजिये। (2013)