वाइटल स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट, 2023 | 15 Oct 2025

चर्चा में क्यों?

भारत के महापंजीयक (RGI) ने 2023 के लिये “नागरिक पंजीकरण प्रणाली (CRS) पर आधारित भारत के महत्वपूर्ण आँकड़े” रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में जन्म पंजीकरण में गिरावट और मृत्यु पंजीकरण में मामूली वृद्धि पर प्रकाश डाला गया है।

वाइटल स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट, 2023 के प्रमुख निष्कर्ष क्या हैं?

- जन्म और मृत्यु के रुझान: भारत में वर्ष 2023 में 2.52 करोड़ जन्म दर्ज किये गए, जो वर्ष 2022 की तुलना में लगभग 2.32 लाख कम है, जो समग्र जन्म दर में मामूली गिरावट को दर्शाता है।

- वर्ष 2023 में 86.6 लाख मौतें दर्ज हुईं, जो वर्ष 2022 में 86.5 लाख से मामूली वृद्धि को दर्शाता है।

- वर्ष 2021 में 1.02 करोड़ मृत्यु के साथ तेज़ वृद्धि हुई, जो वर्ष 2020 की तुलना में लगभग 21 लाख मौतों से अधिक थी, जो कोविड-19 की दूसरी लहर के साथ मेल खाता है।

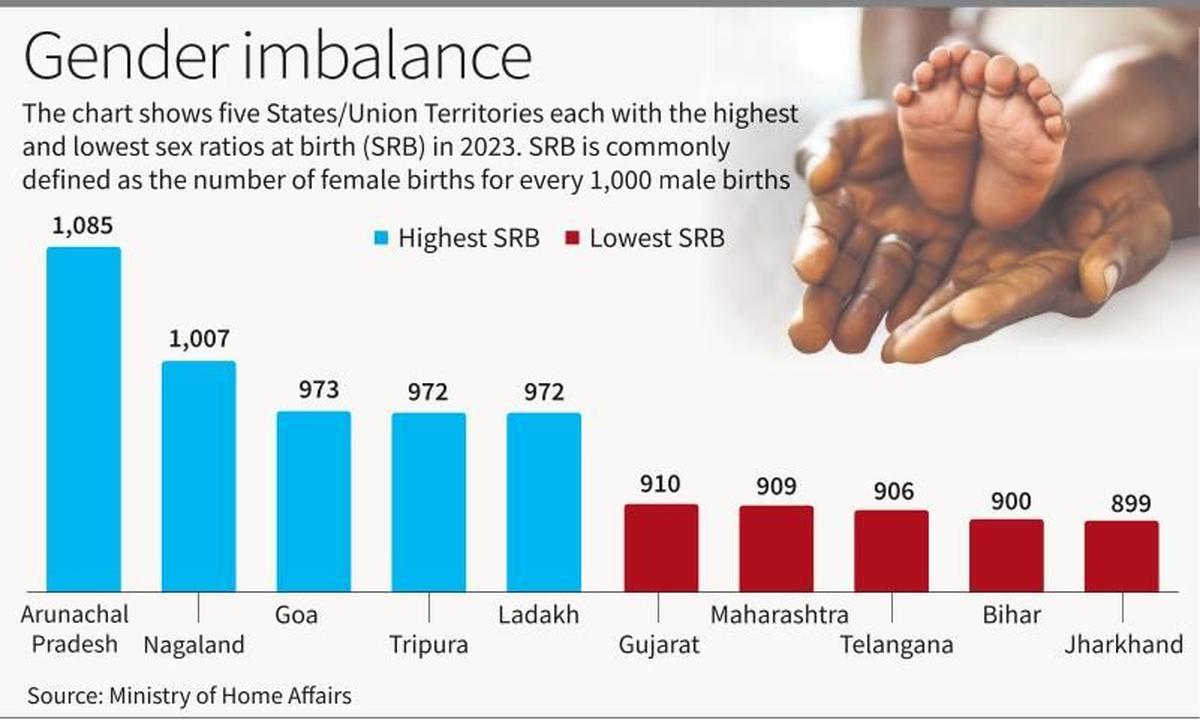

- जन्म के समय लैंगिक अनुपात (SRB): SRB प्रति 1,000 पुरुष जन्मों पर महिला जन्मों की संख्या को दर्शाता है।

- निम्न SRB: जन्म के समय लैंगिक अनुपात सबसे कम झारखंड (899) में दर्ज किया गया, इसके बाद बिहार (900), तेलंगाना (906), महाराष्ट्र (909), गुजरात (910), हरियाणा (911) और मिजोरम (911) का स्थान है।

- उच्चतम SRB: अरुणाचल प्रदेश प्रति 1,000 पुरुषों पर 1,085 महिलाओं के लिंगानुपात के साथ शीर्ष पर है, इसके बाद नगालैंड (1,007), गोवा (973), लद्दाख और त्रिपुरा (972 प्रत्येक) और केरल (967) का स्थान हैं।

- संस्थागत जन्म: वर्ष 2023 में कुल पंजीकृत जन्मों में से लगभग 74.7% स्वास्थ्य संस्थानों में हुए, जो मातृ एवं नवजात स्वास्थ्य सेवा पहुँच में क्रमिक सुधार को दर्शाता है। वर्ष 2023 के लिये जन्मों का कुल पंजीकरण 98.4% रहा।

- समय पर पंजीकरण से तात्पर्य जन्म के 21 दिनों के भीतर पंजीकृत जन्म से है।

भारत में विषम लिंगानुपात के क्या कारण हैं?

- लैंगिक पक्षपात: भारतीय समाज में आज भी पुरुष उत्तराधिकारी की गहरी जमी हुई सांस्कृतिक प्राथमिकता हावी है, जहाँ महिलाओं को अक्सर हीन या अधीन माना जाता है। यह लैंगिक पक्षपात शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और यहाँ तक कि लड़कियों के जीवित रहने के अवसरों में असमानता के रूप में दिखाई देता है।

- पुत्र वरीयता: परंपरागत रूप से पुत्रों को माता-पिता के भविष्य के पालनकर्त्ता और परिवार के मुख्य आर्थिक सहारा के रूप में देखा जाता है। यह धारणा पुत्रों की वरीयता को और मज़बूत करती है, जिसके परिणामस्वरूप कन्या जन्मों के प्रति भेदभावपूर्ण प्रथाएँ अपनाई जाती हैं।

- सामाजिक प्रथाएँ: पितृसत्तात्मक रीति-रिवाज, विशेष रूप से दहेज प्रथा, परिवारों को बेटियाँ पालने से हतोत्साहित करती हैं। विवाह से जुड़ा आर्थिक बोझ पुत्रों को आर्थिक संपत्ति और पुत्रियों को आर्थिक दायित्व के रूप में प्रस्तुत करता है।

- आय वृद्धि विरोधाभास: अपेक्षाओं के विपरीत, पिछले छह दशकों में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के बावजूद लिंगानुपात में सुधार नहीं हुआ है। बल्कि, उच्च आय और साक्षरता स्तरों ने लिंग चयनात्मक तकनीकों को अधिक सुलभ बना दिया है, जिससे कई क्षेत्रों में लैंगिक असंतुलन और गंभीर हो गया है।

भारत में लिंगानुपात सुधारने हेतु कौन-से उपाय किये जा सकते हैं?

- व्यावहारिक परिवर्तन: दीर्घकालीन सुधार के लिये सामाजिक दृष्टिकोण में बदलाव आवश्यक है।

- सरकारी पहलों, जैसे बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान को और अधिक सशक्त बनाना चाहिये, ताकि लैंगिक समानता को बढ़ावा मिले तथा पितृसत्तात्मक मानसिकता को चुनौती दी जा सके।

- युवाओं में संवेदनशीलता: युवाओं तक प्रजनन स्वास्थ्य शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से पहुँचना महत्त्वपूर्ण है।

- ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकारिक सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता (ASHA) की सेवाओं का प्रभावी रूप से उपयोग कर जागरूकता बढ़ाई जा सकती है और समान व्यवहार को प्रोत्साहित किया जा सकता है।

- विधि प्रवर्तन: लिंग-निर्धारण संबंधी प्रथाओं को रोकने के लिये एक मज़बूत विधिक ढाँचा आवश्यक है। गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान तकनीक (PCPNDT) एक्ट, 1994 को सख्ती से लागू किया जाना चाहिये।

- इसके अतिरिक्त, ड्रग्स तकनीकी सलाहकार बोर्ड (Drugs Technical Advisory Board) द्वारा अल्ट्रासाउंड मशीनों को ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स अधिनियम के अंतर्गत शामिल करने का हालिया निर्णय उनके दुरुपयोग को रोकने की दिशा में एक सराहनीय कदम है।

भारत के जनरल रजिस्ट्रार

- भारत के जनरल रजिस्ट्रार की स्थापना वर्ष 1961 में भारत सरकार द्वारा गृह मंत्रालय के अंतर्गत की गई थी।

- यह भारत के जनसांख्यिकीय सर्वेक्षणों के आयोजन, संचालन और परिणामों के विश्लेषण का कार्य करता है, जिनमें भारत की जनगणना तथा भारत का भाषाई सर्वेक्षण शामिल हैं।

- रजिस्ट्रार का पद सामान्यत: एक ऐसे सिविल सेवा अधिकारी द्वारा सॅंभाला जाता है जो संयुक्त सचिव के पद के समकक्ष होता है।

सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (CRS)

- भारत में सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (CRS) एक एकीकृत प्रक्रिया है, जिसके तहत महत्त्वपूर्ण घटनाओं (जन्म, मृत्यु, मृत-जन्म) और उनके संबंधित गुणों को निरंतर, स्थायी, अनिवार्य और सार्वभौमिक रूप से रिकॉर्ड किया जाता है।

- पूर्ण और अद्यतन CRS के माध्यम से उत्पन्न डेटा सामाजिक-आर्थिक योजना के लिये अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।

- भारत में जन्म और मृत्यु का पंजीकरण अनिवार्य है, जिसे वर्ष 1969 के जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम (RBD Act) के तहत लागू किया गया है तथा यह घटना के स्थान के अनुसार किया जाता है।

- गृह मंत्रालय (MHA) की वर्ष 2020-21 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र सरकार सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (CRS) को पुनर्व्यवस्थित करने की योजना बना रही है, ताकि जन्म और मृत्यु का पंजीकरण रीयल-टाइम में न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप के साथ किया जा सके और यह स्थान पर निर्भर न हो।

निष्कर्ष

भारत ने अपनी जनसंख्या वृद्धि दर को कम करने के लिये कई प्रभावशाली लक्ष्य बनाए हैं, लेकिन भारत और विश्व के बाकी हिस्सों को ऐसे प्रभावी जनसंख्या नीतियों को लागू करने के लिये अभी व्यापक प्रयास की आवश्यकता है, जो केवल मात्रात्मक नियंत्रण पर आधारित न हों बल्कि गुणात्मक नियंत्रण पर भी ध्यान दें।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न प्रश्न. आर्थिक विकास के बावजूद, भारत में महिला-पुरुष लिंगानुपात असंतुलित बना हुआ है। इसके कारणों की जाँच कीजिये और लैंगिक संतुलन सुधारने के उपाय सुझाएँ। |

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

1. वर्ष 2023 वाइटल स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट क्या दर्शाती है?

यह दर्शाता है कि जन्म की संख्या कम हुई है (2.52 करोड़), मृत्यु दर थोड़ी अधिक रही (86.6 लाख), संस्थागत जन्मों में सुधार हुआ है और पंजीकरण कवरेज लगभग सार्वभौमिक है।

2. जन्म के समय कौन-से राज्यों में सबसे अच्छा और सबसे खराब लिंगानुपात था?

सबसे अच्छा लिंगानुपात अरुणाचल प्रदेश (1,085) और नागालैंड (1,007) में था, जबकि सबसे कम लिंगानुपात झारखंड (899) तथा बिहार (900) में दर्ज किया गया।

3. भारत की 98.4% जन्म पंजीकरण दर क्या दर्शाती है?

यह लगभग सार्वभौमिक कवरेज को दर्शाती है, लेकिन समय पर पंजीकरण में असमानता को उजागर करती है, क्योंकि केवल 11 राज्य/केंद्रशासित प्रदेश ही 90% से अधिक अनुपालन हासिल कर पाए हैं।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)

प्रश्न. आप उन आँकड़ों को किस प्रकार स्पष्ट करते हैं, जो दर्शाते हैं कि भारत में जनजातीय लिंगानुपात, अनुसूचित जातियों के बीच लिंगानुपात के मुकाबले, महिलाओं के अधिक अनुकूल हैं। (2015)

प्रश्न. क्या कारण है कि भारत के कुछ अत्यधिक समृद्ध प्रदेशों में महिलाओं के लिये प्रतिकूल स्त्री-पुरुष अनुपात है? अपने तर्क पेश कीजिये। (2014)