भारत की डेटा सेंटर क्षमता वर्ष 2032 तक 9 गीगावाट तक पहुँचने का अनुमान | 04 Nov 2025

प्रिलिम्स के लिये: डेटा सेंटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), 5G, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023, भारतीय रिज़र्व बैंक

मेन्स के लिये: डेटा सेंटर से संबंधित भारत की पहल, डेटा सेंटर उद्योग में अवसर और चुनौतियाँ

चर्चा में क्यों?

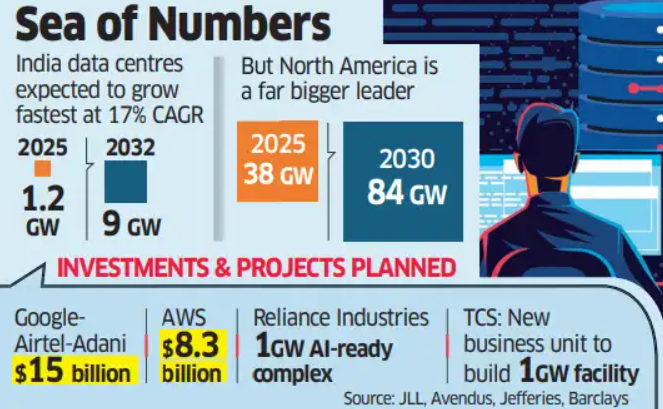

भारत का डाटा सेंटर उद्योग तेज़ी से विस्तार करने की दिशा में है, जिसकी क्षमता 2025 में 1.2 गीगावॉट से बढ़कर 2032 तक 9 गीगावॉट होने की उम्मीद है, यह 17% की वार्षिक संयोजित वृद्धि दर (CAGR) को दर्शाता है।

डेटा सेंटर क्या हैं?

- परिचय:

- डेटा सेंटर ऐसी विशेष संरचनाएँ हैं जो बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक डेटा के भंडारण, प्रबंधन और प्रसंस्करण के लिये तैयार की जाती हैं।

- इनमें महत्त्वपूर्ण सूचना प्रौद्योगिकी (IT) अवसंरचना होती है, जिसमें सर्वर, भंडारण उपकरण, नेटवर्किंग उपकरण और शीतलन, विद्युत् आपूर्ति और सुरक्षा प्रणालियाँ शामिल हैं।

- ये सेंटर क्लाउड कंप्यूटिंग से लेकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुप्रयोगों तक, आधुनिक डिजिटल संचालन के लिए आवश्यक डेटा प्रबंधन हेतु विश्वसनीय, मापनीय और सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के लिये विकसित किये जाते हैं।

- बाज़ार का आकार और वृद्धि: विश्व के कुल डेटा का लगभग 20% उत्पन्न करने के बावजूद, भारत के पास वर्तमान में केवल 3% वैश्विक डेटा सेंटर क्षमता है, जो विस्तार की व्यापक संभावनाओं को दर्शाता है।

- भौगोलिक वितरण: वर्तमान में भारत में लगभग 150 डेटा सेंटर हैं, जिनमें प्रमुख कंपनियाँ जैसे अमेज़न वेब सर्विसेज़ (AWS), माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर, गूगल क्लाउड आदि, इस क्षेत्र में अग्रणी हैं।

- मुंबई में भारत के कुल डेटा सेंटरों का 50% से अधिक हिस्सा है, जबकि अहमदाबाद, पुणे और विशाखापट्टनम (विज़ाग) उभरते हुए नए डेटा सेंटर हब के रूप में विकसित हो रहे हैं।

भारत में डेटा सेंटरों की वृद्धि के प्रमुख कारण क्या हैं?

- डिजिटल अवसंरचना का विस्तार: वर्ष 2024 में 751 मिलियन इंटरनेट उपयोगकर्त्ताओं और 52.4% पहुँच के साथ, भारत का बढ़ता डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र डेटा निर्माण, भंडारण और प्रसंस्करण सुविधाओं की भारी माँग को बढ़ावा दे रहा है।

- AI, 5G और IoT का विकास: AI अनुप्रयोगों, जनरेटिव मॉडलों और 5G नेटवर्कों के तेज़ी से विस्तार से डेटा की खपत तीन गुना बढ़ने की उम्मीद है, जिसके लिये तेज़ और अधिक कुशल डेटा सेंटरों की आवश्यकता होगी।

- एज़ कंप्यूटिंग: IoT और 5G के बढ़ते उपयोग ने एज़ डेटा केंद्रों की माँग को बढ़ावा दिया है जो उपयोगकर्त्ताओं के करीब डेटा संसाधित करते हैं, विलंबता को कम करते हैं और वास्तविक समय की दक्षता में सुधार करते हैं।

- आर्थिक और रोज़गार प्रभाव: यह क्षेत्र वित्त वर्ष 27 तक ₹50,000 करोड़ से अधिक की आर्थिक गतिविधि उत्पन्न कर सकता है, जिससे निवेश, रोज़गार सृजन और रियल एस्टेट विकास को बढ़ावा मिलेगा (क्रिसिल रेटिंग्स)।

- नीति और डेटा स्थानीयकरण: सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम (1993), RBI का वर्ष 2018 के निर्देश और डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम (2023) जैसे कानून गोपनीयता और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिये स्थानीय डेटा भंडारण को अनिवार्य बनाते हैं।

- राष्ट्रीय संप्रभुता: घरेलू डेटा भंडारण संवेदनशील जानकारी पर भारत के नियंत्रण को बढ़ाता है, डिजिटल सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता को मज़बूत करता है।

डेटा सेंटरों को बढ़ावा देने के लिये सरकारी पहल

- डिजिटल इंडिया (2015): डिजिटल इंडिया ऑनलाइन बुनियादी ढाँचे और डिजिटल सेवाओं को मज़बूत बनाता है, जिससे बड़े पैमाने पर डेटा प्रबंधन की नींव रखी जा रही है।

- राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC): ई-गवर्नेंस को समर्थन देने के लिये उन्नत नेशनल डेटा सेंटरों का संचालन करता है।

- डेटा सेंटरों के लिये बुनियादी ढाँचे का दर्जा: 5 मेगावाट से अधिक आईटी भार वाले केंद्रों को अब बुनियादी ढाँचे का दर्जा प्राप्त है, जिससे ऋण और प्रोत्साहनों तक पहुँच में सुधार होता है।

- राज्य-स्तरीय नीतियाँ: उदाहरण के लिये, महाराष्ट्र की आईटी और आईटीईएस नीति 2023 क्षेत्रीय डेटा केंद्र विकास को बढ़ावा देने के लिये लक्षित प्रोत्साहन प्रदान करती है।

भारत में डाटा सेंटर स्थापित करने की प्रमुख चुनौतियाँ

- आधारभूत ढाँचा एवं क्षेत्रीय असमानताएँ: भारत में डाटा सेंटरों के विस्तार को विद्युत आपूर्ति, अपर्याप्त संपर्कता तथा उच्च परिचालन लागत जैसी समस्याएँ बाधित करती हैं।

- विदेशी संस्थाओं द्वारा नियंत्रित सीमित अंडरसी केबल्स भारत की वैश्विक डाटा पर निर्भरता बढ़ाती हैं। गर्म जलवायु में अत्यधिक शीतन की आवश्यकता लागत को और बढ़ाती है। मुंबई जैसे महानगरों में अधिकतर डाटा सेंटर केंद्रित हैं, जबकि छोटे शहरों में अपर्याप्त अवसंरचना के कारण उनका विकास सीमित है।

- पर्यावरणीय स्थिरता: इस क्षेत्र की तीव्र वृद्धि ऊर्जा एवं जल उपभोग को लेकर गंभीर पर्यावरणीय चिंताएँ उत्पन्न कर रही है।

- इस क्षेत्र की तीव्र वृद्धि ऊर्जा एवं जल उपभोग को लेकर गंभीर पर्यावरणीय चिंताएँ उत्पन्न कर रही है। वर्ष 2024 में विश्व के कुल विद्युत उपभोग का लगभग 1.5% डाटा सेंटरों द्वारा किया गया, जिसके वर्ष 2030 तक 3% तक पहुँचने का अनुमान है। भारत की कोयला-आधारित विद्युत ग्रिड कार्बन उत्सर्जन को बढ़ाती है, जबकि जल-प्रधान शीतन प्रणाली जल-अभाव वाले क्षेत्रों में संसाधनों पर दबाव डालती है।

- कौशल एवं सुरक्षा चुनौतियाँ: प्रशिक्षित मानव संसाधन की कमी तथा बढ़ते साइबर खतरों के कारण डाटा सेंटरों की परिचालन क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

- बड़े डाटा सेंटर साइबर हमलों एवं भौतिक क्षति के प्रमुख लक्ष्य बनते जा रहे हैं, जिससे मजबूत साइबर सुरक्षा ढाँचे एवं कौशल विकास की आवश्यकता और अधिक बढ़ जाती है।

- वैश्विक प्रतिस्पर्धा एवं व्यापार जोखिम: भारत को चीन, सिंगापुर जैसे विकसित डाटा पारिस्थितिकी तंत्र वाले देशों से तीव्र प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है।

- डाटा स्थानीयकरण नीतियाँ भारतीय आईटी कंपनियों के लिये पारस्परिक व्यापारिक अवरोध उत्पन्न कर सकती हैं, जिससे सेवा लागत बढ़ेगी तथा प्रतिस्पर्धा घटेगी — यहाँ तक कि WTO विवादों की स्थिति भी बन सकती है।

- उच्च पूँजीगत निवेश: यह क्षेत्र अत्यधिक वित्तीय पूँजी निवेश की मांग करता है, जबकि प्रतिफल की अवधि अत्यंत लंबी होती है।

- वर्ष 2030 तक 40 GW डाटा सेंटर क्षमता के निर्माण हेतु लगभग 400 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश अपेक्षित है। किंतु 10–15 वर्ष के दीर्घ पुनर्प्राप्ति काल के कारण निवेशक हिचकिचा सकते हैं, जिससे उपभोक्ताओं पर लागत का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।

भारत में डाटा सेंटर से जुड़ी चुनौतियों के समाधान हेतु कौन-से कदम उठाये जा सकते हैं?

- अवसंरचना उन्नयन: विश्वसनीय, कम लागत एवं नवीकरणीय ऊर्जा-आधारित विद्युत संरचना में निवेश किया जाए। डाटा सेंटरों को सब्सिडी युक्त विद्युत दरें प्रदान की जाएँ तथा डिस्कॉम) अथवा सौर एवं पवन ऊर्जा स्रोतों से प्रत्यक्ष विद्युत क्रय की अनुमति दी जाए।

- नीतिगत परिष्करण: भूमि अधिग्रहण एवं अनुमोदन प्रक्रियाओं को सरल बनाया जाये। भारत में डेटा भंडारण करने वाली कंपनियों को कर-छूट प्रदान की जाये। तरल शीतन तकनीक एवं ऊर्जा-कुशल डिज़ाइनों को प्रोत्साहित करते हुये हरित डाटा सेंटरों को बढ़ावा दिया जाये।

- क्षेत्रीय विविधीकरण: टियर-2 एवं टियर-3 शहरों में समर्पित डाटा सेंटर क्षेत्र स्थापित किये जायें। शिमला, देहरादून, चंडीगढ़ जैसे ठंडे क्षेत्रों में डाटा सेंटर विकसित कर शीतन लागत घटायी जाये और क्षेत्रीय संतुलित विकास सुनिश्चित किया जाये।

- मानव संसाधन विकास: राष्ट्रीय डाटा सेंटर अकादमी की स्थापना की जाये। इसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), क्लाउड कम्प्यूटिंग एवं साइबर सुरक्षा विषयों में प्रशिक्षण दिया जाये। वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनियों के साथ सहयोगी कार्यक्रम आरंभ किये जायें।

- धारणीय प्रथाएँ: हरित एवं ऊर्जा-कुशल प्रौद्योगिकियों को प्रोत्साहन दिया जाये। अंडरसी केबल स्टेशनों का विस्तार किया जाये तथा राष्ट्रीय फाइबर कॉरिडोर का निर्माण सुनिश्चित किया जाये। इससे कनेक्टिविटी एवं स्थिरता दोनों को सुदृढ़ किया जा सकेगा।

निष्कर्ष:

भारत अपनी तेज़ी से बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था, बढ़ते एआई एकीकरण और 5जी के विस्तार के चलते एक वैश्विक डेटा सेंटर हब बनने की दिशा में अग्रसर है। हालाँकि, बुनियादी ढाँचे की सीमाएँ, स्थिरता संबंधी चिंताएँ और कौशल की कमी जैसी चुनौतियाँ अभी भी प्रमुख बाधाएँ बनी हुई हैं। फिर भी, सरकारी नीतिगत समर्थन और निरंतर निवेश के साथ, भारत 2032 तक एक अग्रणी “डेटा नेशन” के रूप में उभर सकता है और वैश्विक डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र में अपनी भूमिका को और सुदृढ़ कर सकता है।

|

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न: प्रश्न: भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में डेटा सेंटरों के महत्व पर चर्चा कीजिए तथा उनकी वृद्धि में बाधा बनने वाली चुनौतियों का मूल्यांकन कीजिये। |

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रश्न: डेटा सेंटर क्या है?

डेटा सेंटर एक विशिष्ट सुविधा है जो सर्वर, नेटवर्किंग उपकरण और पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग करके डिजिटल डेटा को संग्रहीत, प्रबंधित और संसाधित करता है।

प्रश्न: डेटा सेंटर भारत के लिये क्यों महत्त्वपूर्ण हैं?

ये देश के भीतर क्लाउड कंप्यूटिंग, ई-गवर्नेंस, एआई अनुप्रयोगों और सुरक्षित डेटा भंडारण को सक्षम करके भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का समर्थन करते हैं।

प्रश्न: भारत में डेटा सेंटरों के विकास को क्या प्रेरित कर रहा है?

बढ़ता डिजिटलीकरण, एआई और 5G का विस्तार, डेटा स्थानीयकरण कानून, और वैश्विक एवं घरेलू तकनीकी कंपनियों से बड़े पैमाने पर निवेश।

प्रश्न: भारत में डेटा सेंटर के विकास में कौन सी चुनौतियाँ बाधा डालती हैं?

उच्च ऊर्जा लागत, बुनियादी ढाँचे का अभाव, कौशल की कमी, साइबर सुरक्षा के खतरे और पर्यावरणीय स्थिरता संबंधी चिंताएँ तेज़ी से क्षेत्रीय विस्तार को सीमित करती हैं।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न

प्रश्न. विकास की वर्तमान स्थिति में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence), निम्नलिखित में से किस कार्य को प्रभावी रूप से कर सकती है? (2020)

- औद्योगिक इकाइयों में विद्युत की खपत कम करना

- सार्थक लघु कहानियों और गीतों की रचना

- रोगों का निदान

- टेक्स्ट-से-स्पीच (Text-to-Speech) में परिवर्तन

- विद्युत ऊर्जा का बेतार संचरण

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

(a) केवल 1, 2, 3 और 5

(b) केवल 1, 3 और 4

(c) केवल 2, 4 और 5

(d) 1, 2, 3, 4 और 5

उत्तर: (b)