चाइल्ड न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2025 | 24 Sep 2025

प्रिलिम्स के लिये: UNICEF, मोटापा, अल्ट्रा-प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ, फिट इंडिया मूवमेंट, ईट राइट इंडिया अभियान, भारतीय पोषण रेटिंग, भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण

मेन्स के लिये: पोषण और सार्वजनिक स्वास्थ्य, खाद्य नीति और विनियमन, स्वास्थ्य अर्थशास्त्र

चर्चा में क्यों?

UNICEF की एक रिपोर्ट “फीडिंग प्रॉफिट: हाउ फूड एन्वायरनमेंट्स आर फेलिंग चिल्ड्रन (Feeding Profit: How Food Environments Are Failing Children)” में बताया गया है कि अस्वस्थ खाद्य पदार्थ परिवेश बच्चों और किशोरों में अधिक वज़न तथा मोटापे की वैश्विक वृद्धि में कैसे योगदान दे रहे हैं।

चाइल्ड न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2025 के प्रमुख निष्कर्ष क्या हैं?

- अधिक वज़न और मोटापे की उच्च प्रचलन दर: प्रत्येक पाँच में से एक बच्चा और किशोर (5–19 वर्ष) अधिक वज़न के साथ जीवनयापन कर रहा है।

- मोटापा समग्र अधिक वज़न की दरों की तुलना में तेज़ी से बढ़ रहा है। वर्ष 2025 में पहली बार 5–19 वर्ष के बच्चों में वैश्विक मोटापे की प्रचलन दर (9.4%), कम वज़न (9.2%) से अधिक हो गई।

- मोटापा स्वास्थ्य के लिये अधिक जोखिम उत्पन्न करता है और इसे ठीक करना कठिन होता है, जिससे यह प्रवृत्ति विशेष रूप से चिंतनीय बन जाती है।

- अस्वस्थ खाद्य पदार्थ परिवेश: बच्चों को अल्ट्रा-प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों और शर्करायुक्त पेय पदार्थों के संपर्क में आने की समस्या का सामना करना पड़ रहा है।

- स्कूल के खाद्य वातावरण, स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के बजाय, खराब आहार संबंधी आदतों में योगदान कर रहे हैं।

- UNICEF के यू-रिपोर्ट सर्वे (2023) ने आठ दक्षिण एशियाई देशों में पाया कि स्कूलों में अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों की उपलब्धता फलों या सब्जियों की तुलना में अधिक थी।

- गरीब क्षेत्रों में बच्चे अमीर/धनी समानवर्गीय साथियों की तुलना में अस्वास्थ्यकर खाद्य प्रदर्शनों (जैसे कि शर्करा वाले अनाज, नाश्ते और मीठे पेय) के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं।

- स्कूल के खाद्य वातावरण, स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के बजाय, खराब आहार संबंधी आदतों में योगदान कर रहे हैं।

- कानूनी सुरक्षा की कमी: अध्ययन किये गए 202 देशों में केवल 18% देशों में स्कूल के खाद्य पदार्थों के लिये अनिवार्य पोषण मानक हैं।

- केवल 19% देशों में अस्वस्थ खाद्य पदार्थों और शर्करा युक्त पेयों पर राष्ट्रीय कर लगाए गए हैं।

- अधिकांश देश स्वैच्छिक या विखंडित उपायों पर निर्भर हैं, जिससे बच्चे अस्वस्थ खाद्य प्रणालियों के प्रति असुरक्षित रहते हैं।

|

आयु वर्ग |

श्रेणी |

परिभाषा |

|

5 वर्ष से कम बच्चे |

अधिक वज़न (Overweight) |

जब ऊँचाई के अनुपात में वज़न (Weight-for-Height) WHO चाइल्ड ग्रोथ स्टैंडर्ड्स की माध्यिका से 2 मानक विचलन अधिक हो। |

|

|

मोटापा/अत्यधिक अधिक वज़न (Obesity/Severe Overweight) |

जब ऊँचाई के अनुपात में वज़न WHO चाइल्ड ग्रोथ स्टैंडर्ड्स की माध्यिका से 3 मानक विचलन अधिक हो। |

|

|

गंभीर क्षीणता (Severe Wasting) |

जब ऊँचाई के अनुपात में वज़न WHO चाइल्ड ग्रोथ स्टैंडर्ड्स की माध्यिका से 3 मानक विचलन कम हो। |

|

5–19 वर्ष के बच्चे और किशोर |

अधिक वज़न (Overweight) |

जब आयु के अनुपात में शरीर द्रव्यमान सूचकांक (BMI-for-Age) WHO ग्रोथ रेफरेंस की माध्यिका से 1 मानक विचलन अधिक हो। |

|

|

मोटापा (Obesity) |

जब शरीर द्रव्यमान सूचकांक WHO ग्रोथ रेफरेंस की माध्यिका से 2 मानक विचलन अधिक हो। |

|

|

क्षीणता (Thinness) |

जब शरीर द्रव्यमान सूचकांक WHO ग्रोथ रेफरेंस की माध्यिका से 2 मानक विचलन कम हो। इस संक्षेप में क्षीणता को कम वज़न (Underweight) कहा जाता है। |

भारत में बाल पोषण और मोटापे के रुझान क्या हैं?

- भारत में बढ़ता अधिक वज़न और मोटापा: पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों में अधिक वज़न और मोटापे की प्रचलन दर 127% बढ़ी (राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS) 3, वर्ष 2005-06 में 1.5% से NFHS 5, वर्ष 2019-21 में 3.4%)।

- किशोर लड़कियों में अधिक वज़न/मोटापे में 125% वृद्धि हुई (NFHS 3 से NFHS 5 तक), जबकि उसी अवधि में लड़कों में यह वृद्धि 288% रही।

- भविष्य का भार: वर्ष 2030 तक, भारत में 27 मिलियन बच्चे और किशोर (5–19 वर्ष) मोटापे से प्रभावित हो सकते हैं, जो वैश्विक भार का 11% है।

- मोटापे में वृद्धि के प्रमुख कारक:

- आहार में बदलाव: अल्ट्रा-प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ (UPF) और शर्करा युक्त पेय पारंपरिक आहारों (फल और सब्जियों से समृद्ध) का स्थान ले रहे हैं।

- UPF का उपभोग वर्ष 2006 में 900 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वर्ष 2019 में 37.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जो वार्षिक 33% से अधिक की दर से बढ़ रहा है।

- विपणन प्रभाव: आक्रामक और लक्षित विपणन, विशेष रूप से डिजिटल विज्ञापन, बच्चों तथा किशोरों के लिये निरंतर प्रदर्शन एवं प्रलोभन पैदा करते हैं।

- सुपरमार्केट, हाइपरमार्केट और कन्वीनियंस स्टोर्स के विस्तार ने अस्वस्थ खाद्य पदार्थों तक पहुँच बढ़ा दी है। ये आउटलेट ऐसे खाद्य पदार्थों की व्यापक उपलब्धता और आक्रामक प्रचार को सुगम बनाते हैं।

- प्रारंभिक जीवन कारक: कमज़ोर मातृ पोषण, अपर्याप्त स्तनपान और बचपन के आहार संबंधी अभ्यास इसमें योगदान करते हैं।

- सामाजिक मान्यताएँ: किशोर लड़कियाँ और महिलाएँ अक्सर सबसे कम और सबसे आखिरी भोजन करती हैं, जिससे पोषण संबंधी असमानताएँ और बढ़ जाती हैं।

- जीवनशैली कारक: कम शारीरिक गतिविधि, स्क्रीन पर अधिक समय बिताना तथा अति-प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का अधिक सेवन।

- आहार में बदलाव: अल्ट्रा-प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ (UPF) और शर्करा युक्त पेय पारंपरिक आहारों (फल और सब्जियों से समृद्ध) का स्थान ले रहे हैं।

- स्वास्थ्य एवं आर्थिक निहितार्थ:

- स्वास्थ्य जोखिम: बचपन में मोटापे से मधुमेह, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप और कैंसर का खतरा बढ़ जाता है।

- आर्थिक लागत: वर्ष 2019 में मोटापे की वजह से भारत को लगभग 29 अरब अमेरिकी डॉलर या सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का 1% का नुकसान हुआ। अगर तत्काल कार्रवाई नहीं की गई तो वर्ष 2060 तक यह GDP के 2.5% तक पहुँच सकता है।

- राष्ट्रीय बोझ: भारत में रोगों के बोझ में अस्वास्थ्यकर आहार का योगदान 56% है।

अधिक वजन और मोटापे से निपटने हेतु भारत द्वारा उठाए गए कदम

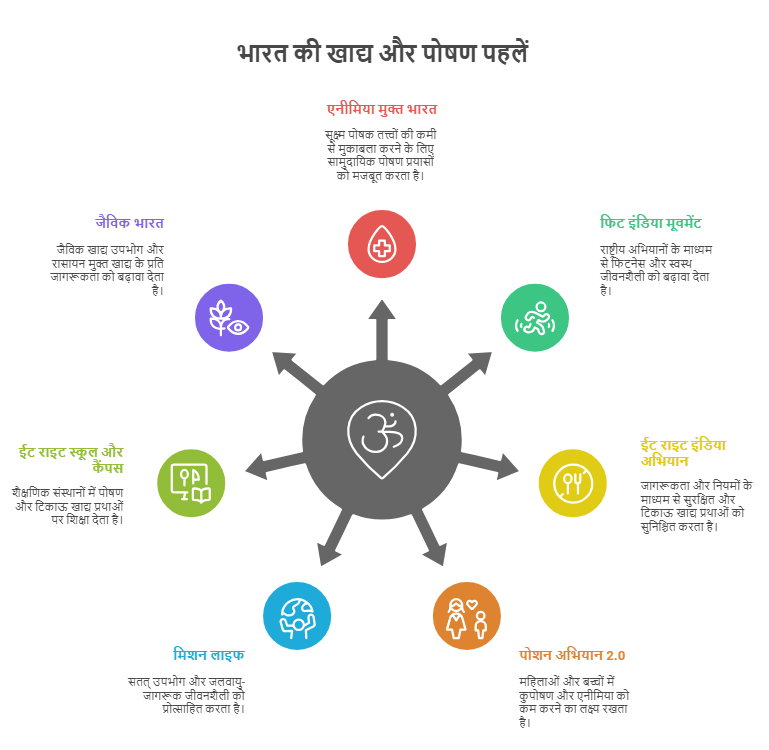

- सरकारी पहल: फिट इंडिया मूवमेंट, ईट राइट इंडिया अभियान, पोषण अभियान 2.0 और मिशन लाइफ (पर्यावरण के लिये जीवनशैली)।

- मोटापा रोको अभियान: परिवारों से खाना पकाने के तेल की खपत में 10% की कमी करने का आग्रह किया गया तथा इस बात पर बल दिया गया कि ऐसे छोटे-छोटे परिवर्तन सार्वजनिक स्वास्थ्य पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं।

- नीति एवं विनियामक कार्रवाई: उपभोग के मार्गदर्शन के लिये स्कूलों और कार्यालयों में चीनी और तेल बोर्ड लगाना।

- भारत विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की ट्रांस-फैट को सीमित करने वाली सर्वोत्तम अभ्यास नीति को अपनाने वाला पहला निम्न-मध्यम आय वाला देश है।

मोटापे पर अंकुश लगाने के लिये वैश्विक सर्वोत्तम अभ्यास

- चिली के ब्लैक 'हाई इन' लेबल: चिली में काले "हाई इन" चेतावनी लेबल वाले उत्पादों (जैसे उच्च सोडियम, चीनी या संतृप्त वसा वाले) के कारण अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थों की खपत में 24% तक की कमी आई है।

- स्टार रेटिंग के स्थान पर अनिवार्य ‘उच्च मात्रा’ वाली चेतावनी लगाने से उपभोक्ताओं को उत्पाद के स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों के बारे में स्पष्ट जानकारी मिल सकेगी।

भारत में बाल पोषण सुनिश्चित करने में क्या चुनौतियाँ हैं?

- स्पष्ट परिभाषाओं का अभाव: FSSAI ने अभी तक HFSS (हाई शुगर, फैट और सॉल्ट वाले खाद्य पदार्थ) या UPFs (अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ) की स्पष्ट परिभाषा नहीं दी है, जिससे उन खाद्य पदार्थों को नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता है जिन्हें उच्च शर्करा, नमक और वसा की मात्रा के कारण प्रतिबंधित या चेतावनी के तहत लाना चाहिये।

- अप्रभावी खाद्य लेबलिंग प्रणालियाँ: भारतीय पोषण रेटिंग (INR) प्रणाली, जहाँ आधा सितारा सबसे कम स्वस्थ विकल्प का प्रतिनिधित्व करता है और 5 सितारे सबसे स्वस्थ विकल्प को दर्शाते हैं।

- हालाँकि यह उपभोक्ताओं को गुमराह करता है, क्योंकि वसा, नमक और चीनी (HFSS) से भरपूर खाद्य पदार्थ अस्वास्थ्यकर होने के बावजूद 2-3 स्टार स्कोर करते हैं।

- उद्योग लॉबिंग और प्रभाव: खाद्य उद्योग के प्रतिनिधि स्टेकहोल्डर बैठकों में प्रमुख थे, जिससे वैज्ञानिक सुझावों को नज़र अंदाज़ किया गया। इसका परिणाम एक ऐसी प्रणाली बनी जो सार्वजनिक स्वास्थ्य की बजाय उद्योग के हितों को प्राथमिकता देती है और इससे मोटापे की बढ़ती दरों में भी योगदान होता है।

- भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने उद्योग लॉबिंग के कारण अपने स्वयं के 2021 मसौदा नियमों को नज़र अंदाज़ कर दिया, जिसमें 'ट्रैफिक लाइट' रंग-कोडित और अनिवार्य चेतावनी लेबल की सिफारिश की गई थी, इसके बजाय स्टार प्रणाली का विकल्प चुना गया।

- विज्ञापन के लिये कमज़ोर नियामक ढाँचा: भारत के कानून, जो HFSS/UPFs के भ्रामक या प्रतिनिधि विज्ञापन को रोकने हेतु बनाए गए हैं, अधिकांशतः प्रभावहीन साबित हुए हैं।

- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम (2019) के अनुसार यदि कोई उत्पाद महत्त्वपूर्ण जानकारी छुपाता है तो यह “भ्रामक” है, लेकिन FSSAI विज्ञापनों में पोषण संबंधी जानकारी का खुलासा अनिवार्य नहीं करता है।

- इन कानूनों में संशोधन करने और HFSS खाद्य विज्ञापनों को प्रतिबंधित करने के लिये राष्ट्रीय बहुक्षेत्रीय कार्य योजना (2017) की सिफारिशों के बावजूद, कोई नियामक कार्रवाई नहीं की गई है।

बाल पोषण में सुधार के लिये UNICEF की प्रमुख सिफारिशें क्या हैं?

- स्तनपान और शिशु आहार की सुरक्षा: स्तनपान के विकल्पों के विपणन की अंतर्राष्ट्रीय संहिता को लागू करना (जिसका उद्देश्य स्तनपान के विकल्पों के आक्रामक तथा अनुचित विपणन को रोकना), डिजिटल विपणन को प्रतिबंधित करना एवं अस्वास्थ्यकर शिशु खाद्य पदार्थों के प्रचार को समाप्त करना।

- अनिवार्य कानूनी उपाय: स्कूल भोजन के मानकों, खाद्य विपणन प्रतिबंधों, स्पष्ट लेबलिंग, अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थों पर कर तथा हानिकारक अवयवों में कटौती के लिये सुधार संबंधी कानूनों को लागू करना।

- पौष्टिक खाद्य पदार्थों तक पहुँच में सुधार: सब्सिडी और प्रोत्साहनों को स्वस्थ खाद्य पदार्थों की ओर पुनर्निर्देशित करना, स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देना, मुख्य खाद्य पदार्थों को सुदृढ़ बनाना तथा स्कूलों एवं समुदायों में सुरक्षित पेयजल सुनिश्चित करना।

- नीति निर्माण की सुरक्षा करना: अल्ट्रा-प्रोसेस्ड खाद्य उद्योग के प्रतिनिधियों को नीति प्रक्रिया से बाहर रखना, हित संघर्ष से संबंधित सुरक्षा उपाय लागू करना तथा लॉबिंग पर पारदर्शिता अनिवार्य करना।

- व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देना: परिवारों और समुदायों को जागरूकता अभियानों के साथ सशक्त बनाना, अत्यधिक प्रसंस्कृत (अल्ट्रा-प्रोसेस्ड) फूड्स के दुष्प्रभाव और कड़े नियमों के लिये सार्वजनिक समर्थन की भूमिका।

- सामाजिक सुरक्षा को मज़बूत करना: भोजन, नकद और वाउचर हस्तांतरण का विस्तार करना, स्वस्थ आहार तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिये किफायती बाल देखभाल, माता-पिता के लाभ और श्रम बाज़ार कार्यक्रमों का समर्थन करना।

निष्कर्ष:

अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थों से मोटापे में तेज़ी से वृद्धि बच्चों में गैर-संचारी रोगों को बढ़ा रही है। बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिये पैकेट के आगे लेबल लगाना, जंक फूड के विपणन को नियंत्रित करना, स्वास्थ्य कर और पोषण शिक्षा जैसी तत्काल कार्रवाई आवश्यक है। सरकारों, नागरिक समाज, व्यवसायों और समुदायों को प्रत्येक बच्चे के अच्छे पोषण के अधिकार को सुनिश्चित करना चाहिये।

|

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न: प्रश्न: “अति-प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ भारत में बाल पोषण को कमज़ोर कर रहे हैं।” चर्चा कीजिये।. |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न

प्रिलिम्स:

प्रश्न. आहार उत्पादों के विक्रय में जुटी एक कंपनी यह विज्ञापित करती है कि उसके उत्पादों में ट्रांस-वसा नहीं होती। उसके इस अभियान का ग्राहकों के लिये क्या अभिप्राय है? (2011)

- कंपनी के आहार उत्पाद हाइड्रोजनीकृत तेलों से नहीं निर्मित किये जाते।

- कंपनी के आहार उत्पाद पशु उत्पन्न वसा/तेलों से नहीं निर्मित किये जाते।

- कंपनी द्वारा प्रयुक्त तेल संभवतया उपभोक्ताओं के हृदयवाहिका स्वास्थ्य को क्षति नहीं पहुँचाएगा।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3

(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (c)

प्रश्न. निम्नलिखित में से कौन-सा/से वह/वे सूचक है/हैं, जिसका/जिनका IFPRI द्वारा वैश्विक भुखमरी सूचकांक (ग्लोबल हंगर इंडेक्स) रिपोर्ट बनाने में उपयोग किया गया है? (2016)

- अल्प-पोषण

- शिशु वृद्धिरोधन

- शिशु मृत्यु-दर

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

(a) केवल 1

(b) केवल 2 और 3

(c) 1, 2 और 3

(d) केवल 1 और 3

उत्तर: (C)

प्रश्न. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत किये गए प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2018)

- केवल 'गरीबी रेखा से नीचे (BPL) की श्रेणी में आने वाले परिवार ही सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्राप्त करने के पात्र हैं।

- परिवार में 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की सबसे अधिक उम्र वाली महिला ही राशन कार्ड निर्गत किये जाने के प्रयोजन से परिवार की मुखिया होगी।

- गर्भवती महिलाएँ एवं दुग्ध पिलाने वाली माताएँ गर्भावस्था के दौरान और उसके छ: महीने बाद तक प्रतिदिन 1600 कैलोरी वाला राशन घर ले जाने की हकदार हैं।

उपर्युत्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) 1 और 2

(b) केवल 2

(c) 1 और 3

(d) केवल 3

उत्तर: (b)

मेन्स:

प्रश्न: आप इस मत से कहाँ तक सहमत हैं कि भूख के मुख्य कारण के रूप में खाद्य की उपलब्धता में कमी पर फोकस, भारत में अप्रभावी मानव विकास नीतियों से ध्यान हटा देता है? (2018)