भारत में वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) | 08 Oct 2025

चर्चा में क्यों?

विधि एवं न्याय मंत्री ने पंच परमेश्वर सिद्धांत का हवाला देते हुए वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) तंत्र को मज़बूत करने के लिये वैश्विक सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया, जो विवाद समाधान में सामूहिक सहमति का समर्थन करता है।

वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) तंत्र क्या है?

परिचय:

- ADR से तात्पर्य न्यायालयों के बाहर विवादों को सुलझाने की प्रक्रियाओं से है, जो एक तीव्र, लागत-प्रभावी और सहयोगात्मक विकल्प प्रदान करते हैं, जहाँ पक्षकार सर्वोत्तम समाधान के लिये मिलकर कार्य करते हैं।

संवैधानिक और विधिक आधार:

- भारत में ADR का संवैधानिक आधार अनुच्छेद 39A है, जो समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता सुनिश्चित करता है।

- माध्यस्थम्, सुलह, मध्यकता और लोक अदालत जैसी ADR पद्धतियों को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 89 के तहत मान्यता प्राप्त है।

- माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 (संशोधित 2021) सिविल और शमनीय अपराधों के बाध्यकारी समाधान की अनुमति देता है तथा त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिये विवाद समाधान हेतु 180 दिनों की सीमा के साथ भारतीय माध्यस्थम् परिषद की स्थापना करता है।

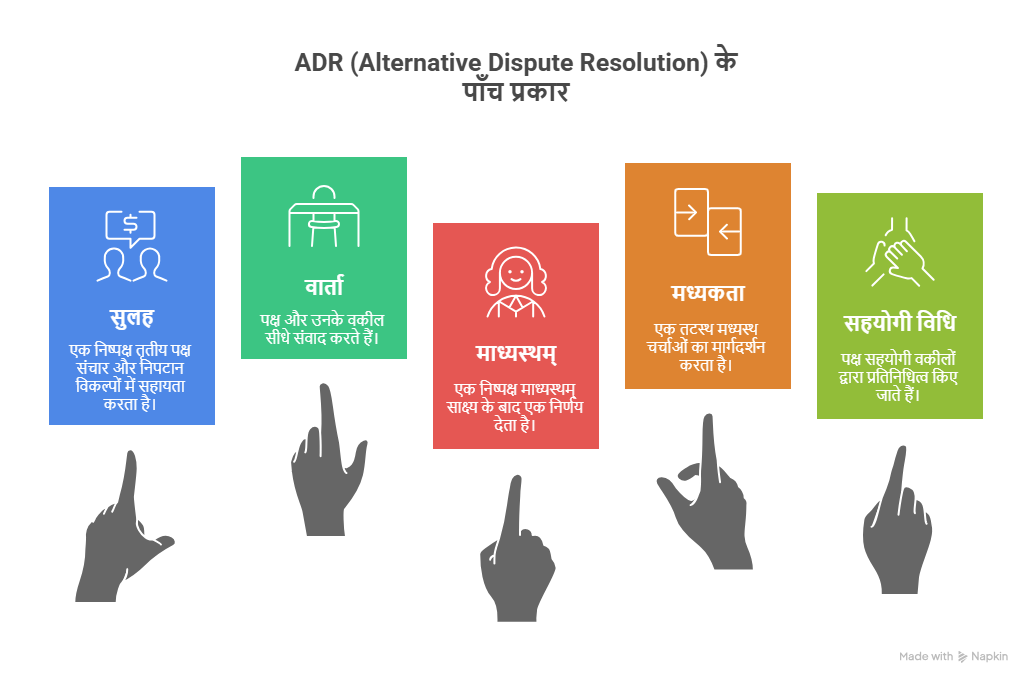

ADR के मॉडल:

- माध्यस्थम् (Arbitration): तटस्थ तृतीय पक्ष सामान्यतः वाणिज्यिक विवादों में एक औपचारिक लेकिन अनुकूल विकल्प प्रदान करते हुए बाध्यकारी निर्णय लेता है।

- मध्यकता (Mediation): निष्पक्ष मध्यस्थ पक्षों को एक गैर-बाध्यकारी, सहयोगात्मक समाधान तक पहुँचने में सहायता करता है, जिससे रिश्ते सुरक्षित रहते हैं।

- सुलह (Conciliation): मध्यकता की तरह, लेकिन इसमें अधिक हस्तक्षेप के साथ पारिवारिक, व्यावसायिक और रोज़गार विवादों के लिये समाधान सुझाए जाते हैं।

- वार्ता (Negotiation): अनौपचारिक, सहमति से बनी प्रक्रिया जिसमें पक्ष सीधे सहमत होते हैं और परिणाम पर अधिकतम नियंत्रण देते हैं।

- लोक अदालत: भारत में पारिवारिक, श्रम और छोटे सिविल मामलों के न्यायेतर, सौहार्दपूर्ण समाधान के लिये जन न्यायालय।

- विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 द्वारा शासित लोक अदालतें पहली बार वर्ष 1999 में गुजरात में आयोजित की गई थीं।

- उनके निर्णय अंतिम होते हैं और कोई अपील नहीं होती क्योंकि वे औपचारिक मुकदमेबाज़ी से पहले ही विवादों का समाधान कर देते हैं, हालाँकि उनकी शक्तियाँ पूर्ण नहीं हैं।

ADR की आवश्यकता:

- न्यायिक लंबित मामलों में कमी: भारत में 4.57 करोड़ मामले लंबित हैं, जिनमें से कई 10 वर्षों से अधिक समय से लंबित हैं, जिससे अन्याय होता है। ADR को सुदृढ़ करने से पारंपरिक मुकदमेबाज़ी का एक तीव्र विकल्प मिलता है।

- सुलभ और समावेशी न्याय: ADR एक लागत-प्रभावी, समावेशी, मुकदमा-पूर्व व्यवस्था प्रदान करता है जिससे पक्षकार अपनी शर्तों पर और परिचित भाषा में विवादों का समाधान कर सकते हैं।

- राज्यवार असमानताओं को संबोधित करना: इंडिया जस्टिस रिपोर्ट (IJR) 2025 में आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं बिहार जैसे राज्यों में लंबित मामलों की संख्या अधिक है तथा बुनियादी अवसंरचना और न्यायाधीशों में असमानताएँ हैं, जो सुदृढ़ ADR प्रणालियों की आवश्यकता पर प्रकाश डालती हैं।

- न्याय प्रदान करने में सुधार: 33% उच्च न्यायालय और 21% ज़िला न्यायालय की रिक्तियों के साथ, न्याय तक समयबद्ध और प्रभावी पहुँच के लिये वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) तंत्र अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं।

- वैश्विक संरेखण: ADR वैश्विक मानकों जैसे कि संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि आयोग (UNCITRAL) आदर्श विधि के अनुरूप है, जो अंतर्राष्ट्रीय विधिक ढाँचे के साथ इसकी अनुकूलता सुनिश्चित करता है।

- विदेशी निवेशक प्राय: ADR को इसकी तटस्थता, लागत प्रभावशीलता और दक्षता के कारण पसंद करते हैं, जिससे यह वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ भारत की भागीदारी बढ़ाने में एक प्रमुख घटक बन जाता है।

भारत में ADR के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं और उनके समाधान हेतु उपाय सुझाइये?

|

चुनौतियाँ (स्मरण-सूचक: DELAY) |

उपाय (स्मरण-सूचक : CURES) |

|

D - Deficit of Infrastructure (बुनियादी अवसंरचना की कमी): अपर्याप्त संस्थागत समर्थन, विधिक प्रावधानों का कम उपयोग और मज़बूत न्यायालय-संलग्न ADR केंद्रों की कमी पहुँच में बाधा डालती है। |

C - Create Infrastructure (बुनियादी अवसंरचना का निर्माण करना:): मान्यता प्राप्त ADR केंद्रों का एक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क स्थापित करना और संरचनात्मक समर्थन के लिये मध्यकता अधिनियम, 2023 का लाभ उठाना। |

|

E - Enforcement & Trust Deficit (प्रवर्तन और विश्वास की कमी): पूर्वाग्रह, शक्ति असंतुलन और प्रवर्तन में प्रक्रियात्मक देरी की धारणाएँ ADR परिणामों में विश्वास को कम करती हैं। |

U - Upskill & Educate (अपस्किल एंड एजुकेट) जन जागरूकता अभियान शुरू करना और ADR को विधिक शिक्षा में एकीकृत करना ताकि इसे पहला पसंदीदा विकल्प बनाया जा सके। |

|

L - Legal Culture & Mindset (विधिक संस्कृति और मानसिकता): जनता और विधिक पेशेवरों के बीच मुकदमेबाज़ी की गहरी मानसिकता तथा ADR के लाभों के बारे में कम जागरूकता। |

R - Regulate & Reinforce (विनियमित और सुदृढ़ीकरण): तटस्थों के लिये नियामक ढाँचे को सुदृढ़ करना और विश्वास बनाने के लिये निर्णयों का समयबद्ध प्रवर्तन सुनिश्चित करना। |

|

A - Absence of Quality Neutrals (गुणवत्ता तटस्थों का अभाव): प्रशिक्षित माध्यस्थम् और मध्यकतों की कमी तथा एकसमान मान्यता मानकों का अभाव। |

E - Elevate Standards (मानकों को उन्नत करना): प्रशिक्षण को मानकीकृत करने और ADR प्रैक्टिशनरों के लिये सख्त आचार संहिता लागू करने हेतु संस्थानों को सशक्त बनाना। |

|

Y - Yielding to Procedural Complexity (प्रक्रियागत जटिलता के आगे झुकना): माध्यस्थम् मुकदमेबाजी जितनी लंबी होती जा रही है (माध्यस्थम् में देरी) और मध्यकता का उपयोग रणनीतिक देरी के लिये किया जा रहा है। |

S - Streamline Processes (प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना): वास्तविक समाधान सुनिश्चित करने के लिये फास्ट-ट्रैक तंत्र को बढ़ावा देना और दुर्भावनापूर्ण भागीदारी के लिये लागत दंड लगाना। |

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. भारत में न्यायिक लंबित मामलों को कम करने में वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) के महत्त्व पर विवेचना कीजिये। |

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

1. वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) क्या है?

ADR न्यायालयों के बाहर विवादों को सुलझाने के लिये एक गैर-विरोधात्मक तंत्र है, जो तीव्र, लागत-प्रभावी और सहयोगात्मक समाधान प्रदान करता है।

2. भारत में ADR का संवैधानिक आधार क्या है?

ADR अनुच्छेद 39A में निहित है, जो समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता सुनिश्चित करता है तथा CPC, 1908 की धारा 89 के तहत मान्यता प्राप्त है।

3. भारत में ADR के कौन-से तरीके विधिक रूप से मान्यता प्राप्त हैं?

माध्यस्थम्, मध्यकता, सुलह, वार्ता और लोक अदालत विवाद समाधान के विधिक रूप से मान्यता प्राप्त तरीके हैं।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)

प्रिलिम्स

प्रश्न 1. लोक अदालतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है? (2010)

(a) लोक अदालतों के पास पूर्व-मुकदमेबाज़ी के स्तर पर मामलों को निपटाने का अधिकार क्षेत्र है, न कि उन मामलों को जो किसी भी अदालत के समक्ष लंबित हैं।

(b) लोक अदालतें उन मामलों से निपट सकती हैं जो दीवानी हैं और फौजदारी प्रकृति के नहीं हैं।

(c) प्रत्येक लोक अदालत में या तो केवल सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी होते हैं और कोई अन्य व्यक्ति नहीं होता है।

(d) उपर्युक्त कथनों में से कोई भी सही नहीं है।

उत्तर: (d)

प्रश्न: लोक अदालतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2009)

- लोक अदालत द्वारा किया गया अधिनिर्णय सिविल न्यायालय का आदेश (डिक्री) मान लिया जाता है और इसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई अपील नहीं होती।

- विवाह-संबंधी/पारिवारिक विवाद लोक अदालत में सम्मलित नहीं होते हैं ।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (a)

मेन्स

प्रश्न. राष्ट्रपति द्वारा हाल में प्रख्यापित अध्यादेश के द्वारा स मध्यस्थतम् और सुलह अधिनियम, 1996 में क्या प्रमुख परिवर्तन किये गए हैं? यह भारत के विवाद समाधान यंत्रिक्त्व को किस सीमा तक सुधारेगा? चर्चा कीजिये। (2015)