POCSO अधिनियम, 2012 में लैंगिक तटस्थता की पुनर्समीक्षा

चर्चा में क्यों?

भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक महिला पर POCSO अधिनियम, 2012 की धारा 3 के तहत एक नाबालिग लड़के के साथ ‘पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट’ करने के आरोप के संदर्भ में नोटिस जारी किया गया है।

- इस मामले से इस अधिनियम की लैंगिक तटस्थता पर विमर्श को बढ़ावा (विशेषकर इस संदर्भ में कि क्या यह अधिनियम महिला अपराधियों द्वारा किये गए बाल यौन शोषण को भी कवर करता है) मिला है।

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012 क्या है?

- परिचय: POCSO अधिनियम, 2012 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा बालकों के खिलाफ यौन उत्पीड़न एवं शोषण जैसे जघन्य अपराधों से निपटने हेतु अधिनियमित किया गया था।

- वर्ष 2019 में इसमें संशोधन करते हुए कड़े दंड (गंभीर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के मामलों में मृत्युदंड तक) का प्रावधान किया गया।

- प्रमुख विशेषताएँ:

-

लैंगिक तटस्थता: यह अधिनियम लैंगिक तटस्थ है।

-

बालकों की परिभाषा: किसी भी 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को बालक माना गया है।

-

अपराधों का दायरा: यह अधिनियम पेनिट्रेटिव और नॉन-पेनिट्रेटिव यौन अपराध के साथ यौन उत्पीड़न तथा अश्लील साहित्य को भी कवर करता है। यदि किसी व्यक्ति द्वारा विश्वास या अधिकार में या मानसिक रूप से बीमार बच्चे के विरुद्ध अपराध किया है। यौन उद्देश्यों हेतु बाल तस्करी भी दंडनीय है।

- श्रेणीबद्ध दंड: पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट (10 वर्ष से आजीवन कारावास) अग्रेवेटेड (20 वर्ष से आजीवन कारावास)। यदि बालक 16 वर्ष से कम उम्र का है तो और कठोर दंड का प्रावधान है।

- बाल पोर्नोग्राफी के निर्माण, उपयोग या प्रोत्साहन पर जुर्माना या 7 वर्ष तक की सज़ा।

- न्यायिक प्रक्रिया: इस अधिनियम के अनुसार, अपराधों की सुनवाई के लिये विशेष न्यायालयों की आवश्यकता है। इसमें सुनिश्चित किया गया है कि बालक का साक्ष्य 30 दिनों के अंदर दर्ज किया जाए तथा जहाँ तक संभव हो, मुकदमा एक वर्ष के अंदर पूरा हो जाए।

- दायरा और अधिभावी प्रभाव: यदि कोई विसंगति है तो POCSO अधिनियम अन्य विधियों पर अधिभावी होता है। यह केवल बाल पीड़ितों और वयस्क अपराधियों पर लागू होता है जबकि बालक पर बालक या बालक से वयस्क पर होने वाले अपराध के मामले किशोर न्याय अधिनियम, 2000 के अंतर्गत आते हैं।

क्या POCSO अधिनियम, 2012 द्वारा लैंगिक तटस्थता को बनाए रखा गया है?

- वैधानिक व्याख्या: POCSO अधिनियम की धारा 3 में पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट को परिभाषित करते समय लैंगिक-तटस्थ शब्दों का उपयोग किया गया है और इससे अपराध केवल पुरुष अपराधियों तक सीमित नहीं है।

- इसके अतिरिक्त, अधिनियम में प्रयुक्त सर्वनाम ‘he’ (वह/उसने) की व्याख्या साधारण खंड अधिनियम, 1897 की धारा 13(1) पर आधारित है, जिसके अनुसार“पुल्लिंग शब्दों में स्त्रीलिंग भी शामिल माना जाएगा, जब तक संदर्भ अन्यथा न हो।”

- अपराधों का दायरा: इस अधिनियम की परिभाषा में मौखिक, डिजिटल, वस्तु-आधारित पेनिट्रेशन शामिल है। ये सभी अपराध किसी भी लिंग के व्यक्ति द्वारा किये जा सकते हैं।

- इस अधिनियम की धारा 3(d) के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी बच्चे को किसी अन्य व्यक्ति के साथ यौन कृत्य करने के लिये उकसाता है तो वह अपराध की श्रेणी में आता है।

- विधायी उद्देश्य: महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने लोकसभा में दिये गए लिखित उत्तर में स्पष्ट कहा कि POCSO “एक लैंगिक तटस्थ अधिनियम” है।

- POCSO संशोधन विधेयक, 2019 के उद्देश्य और कारण विवरण में भी स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि यह अधिनियम लैंगिक तटस्थ है।

भारत बाल संरक्षण के लिये संतुलित कानूनी और नीतिगत ढाँचे को कैसे सुनिश्चित कर सकता है?

- कानूनी ढाँचे को सशक्त बनाना: POCSO अधिनियम, 2012 में परिभाषात्मक अंतराल विशेषकर लैंगिक-तटस्थता के संदर्भ में दूर करें, ताकि कानून का समान और न्यायपूर्ण लागू होना सुनिश्चित किया जा सके।

- साथ ही POCSO, JJ अधिनियम एवं BNS को समन्वित करें और संवेदनशील सजा दिशानिर्देश लागू करें, जो कठोरता तथा सुधारात्मक न्याय के बीच संतुलन बनाए रखें।

- मज़बूत संस्थागत क्षमता: सभी हितधारकों के लिये विशेष प्रशिक्षण अनिवार्य करें तथा विशेष न्यायालयों और फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी (FSL) जैसी बुनियादी संरचना को सशक्त बनाएँ, ताकि मामलों का तीव्र एवं बच्चों के अनुकूल निपटारा सुनिश्चित किया जा सके।

- सक्रिय और निवारक नीतियाँ: कड़े बाल सुरक्षा नीतियों को अनिवार्य करें, जिसमें छात्रों के लिये वार्षिक व्यक्तिगत सुरक्षा शिक्षा (PSE) शामिल हो। तकनीक का उपयोग करके राष्ट्रीय बाल-सुरक्षा डेटाबेस, डेटा एनालिटिक्स और बच्चों के लिये सुरक्षित, गुमनाम रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से निगरानी को सुदृढ़ करना।

- डिजिटल युग की चुनौतियों का समाधान: ऑनलाइन बाल यौन उत्पीड़न एवं शोषण (OCSAE) के प्रति प्रतिक्रिया को अद्यतन प्रोटोकॉल, विशेष साइबर सेल तथा टेक कंपनियों के साथ सहयोग के माध्यम से मज़बूत करें, ताकि संदिग्ध सामग्री को हटाया जा सके और पीड़ितों की पहचान की जा सके।

निष्कर्ष

POCSO अधिनियम, 2012 लैंगिक-तटस्थ है तथा सभी बच्चों को यौन शोषण, उत्पीड़न और शोषण से बचाता है। इसके प्रावधान, उद्देश्य और न्यायिक व्याख्या किसी भी लैंगिक अपराधियों पर मुकदमा चलाने की अनुमति देते हैं, जिससे न्याय तथा व्यापक बाल सुरक्षा सुनिश्चित होती है।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न प्रश्न. भारत में बच्चों को यौन अपराधों से बचाने में POCSO अधिनियम, 2012 के महत्त्व पर चर्चा कीजिये। |

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

1. POCSO अधिनियम, 2012 क्या है?

यह एक लैंगिक-तटस्थ कानून है, जिसे 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को यौन शोषण, उत्पीड़न और शोषण से बचाने के लिये बनाया गया है। इसमें विशेष न्यायालयों और बच्चों के अनुकूल मुकदमों के प्रावधान शामिल हैं।

2. क्या POCSO अधिनियम महिला अपराधियों पर लागू होता है?

हाँ, वैधानिक व्याख्या और विधानिक उद्देश्य यह स्पष्ट करते हैं कि यह कानून लैंगिक-तटस्थ है, जिससे पुरुष एवं महिला दोनों अपराधियों के खिलाफ मुकदमा चलाया जा सकता है।

3. यह अधिनियम त्वरित एवं बाल-अनुकूल सुनवाई कैसे सुनिश्चित करता है?

30 दिनों के भीतर साक्ष्य दर्ज करना, 1 वर्ष के भीतर मुकदमा पूरा करना, बंद कमरे में कार्यवाही, बयानों के लिये महिला अधिकारी तथा आश्रय गृहों या अस्पतालों के माध्यम से तत्काल पुनर्वास।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)

प्रिलिम्स

प्रश्न. भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन-से परिकल्पित हैं? (2017)

- मानव देह व्यापार और बंधुआ मज़दूरी (बेगारी) का निषेध

- अस्पृश्यता का उन्मूलन

- अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा

- कारखानों और खदानों में बच्चों के नियोजन का निषेध

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

(a) केवल 1, 2 और 4

(b) केवल 2, 3 और 4

(c) केवल 1 और 4

(d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (c)

मेन्स

प्रश्न. राष्ट्रीय बाल नीति के मुख्य प्रावधानों का परीक्षण कीजिये तथा इसके कार्यान्वयन की प्रस्थिति पर प्रकाश डालिये। (2016)

टियर II बॉण्ड

चर्चा में क्यों?

कई बैंक अपने पूंजी पर्याप्तता अनुपात (CAR) को मज़बूत करने के लिये सक्रिय रूप से टियर II बॉण्ड जारी कर रहे हैं, जैसा कि बेसल III मानकों के तहत आवश्यक है और कुल जारी राशि वित्तीय वर्ष 2025–26 में ₹25,000 करोड़ तक पहुँचने की उम्मीद है।

टियर II बॉण्ड क्या हैं?

- परिचय: टियर II बॉण्ड ऐसे सहायक ऋण उपकरण हैं जिन्हें बैंक अपने पूंजी को बढ़ाने और संचालन का समर्थन करने के लिये जारी करते हैं। ये बेसल-III के तहत टियर II (पूरक) पूंजी के रूप में गिने जाते हैं और पूंजी पर्याप्तता अनुपात (CAR) को बढ़ाने में सहायता करते हैं।

- CAR बैंक की वित्तीय मज़बूती को दर्शाता है और उच्च अनुपात विपदा के विरुद्ध एक मज़बूत सुरक्षा प्रदान करता है। CAR = (पात्र पूंजी ÷ जोखिम-भारित परिसंपत्तियाँ) × 100%।

- टियर II बॉण्ड बैंक की पूरक पूंजी को मज़बूत करते हैं, जबकि टियर I (AT1) बॉण्ड बैंक की मुख्य पूंजी (इक्विटी और प्रतिधारित उपार्जन) को सुदृढ़ करते हैं।

- टियर II बॉण्ड की प्रमुख विशेषताएँ:

- परिपक्वता (Maturity): ये आमतौर पर दीर्घकालिक उपकरण होते हैं, जिनकी मूल परिपक्वता कम से कम 5 वर्ष होती है।

- उपरीता (Subordination): परिसमापन की स्थिति में टियर II बॉण्डधारकों को सभी जमा धारकों, वरिष्ठ ऋणधारकों और सामान्य लेनदारों के भुगतान के बाद ही भुगतान किया जाता है। हालाँकि, इनकी स्थिति इक्विटी धारकों से ऊपर होती है।

- कूपन भुगतान (Coupon Payments): ये नियमित ब्याज (कूपन) प्रदान करते हैं और आमतौर पर सीनियर बॉण्ड की तुलना में उच्च कूपन दरें देते हैं, क्योंकि जोखिम अधिक होता है।

- कॉल ऑप्शन (Call Options): अधिकांश टियर II बॉण्ड में कॉल ऑप्शन शामिल होता है, जो बैंक को एक निर्धारित अवधि (जैसे 5 या 10 वर्ष) के बाद बॉण्ड को रिडीम करने की अनुमति देता है।

- हानि अवशोषण (गॉन-कंसर्न): टियर I II पूंजी को ‘गॉन-कंसर्न’ पूंजी माना जाता है, जिसका अर्थ है कि यह बैंक के विफल होने और समाप्ति की प्रक्रिया में होने पर नुकसान को सहन करने के लिये बनाई जाती है।

- यह टियर I पूंजी से भिन्न है, जो बैंक के संचालन के दौरान ‘गोइंग-कंसर्न’ आधार पर नुकसान को सहन करती है।

- जारीकर्त्ता: सार्वजनिक एवं निजी दोनों प्रकार के बैंक टियर II बॉण्ड जारी करते हैं ताकि नियामक पूंजी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके, व्यवसाय विस्तार का समर्थन किया जा सके और CAR मानकों का पालन किया जा सके, वह भी बिना नई इक्विटी जारी किये तथा शेयरधारकों की हिस्सेदारी कम किये।

- टियर II बॉण्ड में निवेशक: टियर II बॉण्ड में संस्थागत निवेशक जैसे कि बीमा कंपनियाँ, पेंशन फंड, म्यूचुअल फंड और हेज फंड निवेश करते हैं, साथ ही रिटेल निवेशक भी प्लेटफॉर्म या सार्वजनिक निर्गम के माध्यम से इसमें निवेश कर सकते हैं।

टियर I और टियर II बॉण्ड में क्या अंतर है?

|

विशेषता |

टियर I बॉण्ड (सामान्यतः एडिशनल टियर 1 या AT1 कहा जाता है) |

टियर II बॉण्ड (सबॉर्डिनेटेड डेट) |

|

मुख्य उद्देश्य |

चल रहे वित्तीय तनाव के दौरान शॉक अब्जॉर्बर के रूप में कार्य करना। ये इक्विटी के बाद पहली सुरक्षा पंक्ति हैं। |

परिसमापन या समापन के दौरान नुकसान अवशोषित करने वाले बफर के रूप में कार्य करना। |

|

प्रकृति और वरिष्ठ क्रम |

स्थायी (Perpetual); इनकी कोई परिपक्वता तिथि नहीं होती। ये क्रम में ऋण का सबसे कनिष्ठ रूप हैं, इक्विटी के ऊपर। |

निश्चित परिपक्वता वाली। ये क्रम में टियर I से वरिष्ठ लेकिन नियमित ऋण से कनिष्ठ हैं। |

|

ट्रिगर मैकेनिज़्म |

यदि बैंक का कॉमन इक्विटी टियर I (CET1) अनुपात पहले से निर्धारित स्तर से नीचे गिरता है तो इन्हें शून्य तक लिखा जा सकता है या इक्विटी में बदला जा सकता है। |

नुकसान अवशोषण आमतौर पर गैर-व्यवहार्यता या परिसमापन के समय होता है और यह केवल तब होता है जब टियर I का उपयोग हो चुका हो। |

बेसल मानक क्या हैं?

- परिचय: बेसल मानक अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग नियमों का एक सेट हैं, जिन्हें बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन (BCBS) ने विकसित किया है। इनका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बैंक अप्रत्याशित नुकसान को सहन करने के लिये पर्याप्त पूंजी रखते हों, ताकि वैश्विक वित्तीय प्रणाली को मज़बूत बनाया जा सके।

- बेसल मानकों के स्तंभ: बेसल ढाँचा तीन मुख्य स्तंभों पर आधारित है:

- स्तंभ 1 – न्यूनतम पूंजी आवश्यकताएँ: बैंकों को अपनी जोखिम-भारित परिसंपत्तियों (RWA) के अनुपात में पूंजी रखनी होती है, अधिक जोखिम वाली परिसंपत्तियों के लिये अधिक पूंजी आवश्यक होती है।

- स्तंभ 2 – पर्यवेक्षी समीक्षा: नियामक प्रत्येक बैंक की आंतरिक जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं का मूल्यांकन करते हैं तथा यह सुनिश्चित करते हैं कि बैंक न्यूनतम पूंजी आवश्यकताओं से ऊपर बने रहें।

- स्तंभ 3 – बाज़ार अनुशासन: बैंकों को अपने जोखिम प्रोफाइल और पूंजी स्तरों का खुलासा करना अनिवार्य है, जिससे पारदर्शिता बढ़ती है और बाज़ार की जाँच-पड़ताल के माध्यम से विवेकपूर्ण व्यवहार को प्रोत्साहन मिलता है।

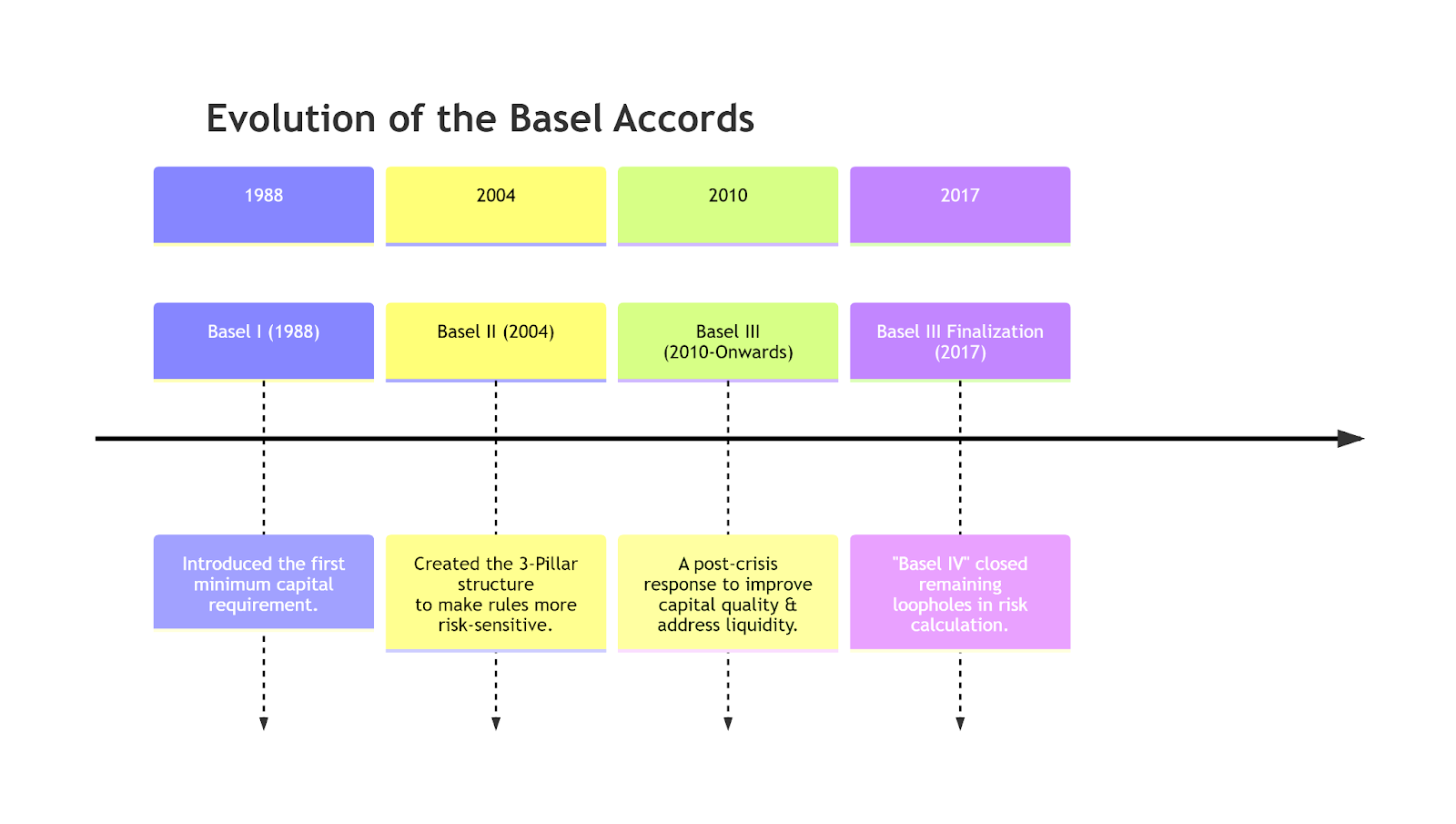

- विकास: बैंकिंग प्रणाली को मज़बूत करने और वित्तीय संकटों का सामना करने के लिये बेसल I, II, III और अब IV से बेसल का विकास हुआ है।

- बेसल I (1988) ने ऋण जोखिम और जोखिम-भारित परिसंपत्तियों पर केंद्रित एक पूंजी मापन प्रणाली शुरू की, जिसमें बैंकों के लिये न्यूनतम पूंजी आवश्यकताएँ निर्धारित की गईं।

- बेसल II (2004) ने न्यूनतम पूंजी, पर्यवेक्षी समीक्षा और बाज़ार अनुशासन के तीन-स्तंभीय ढाँचे को जोड़कर इसे और परिष्कृत किया।

- वर्ष 2007-08 के संकट के बाद विकसित बेसल III (2010) ने बैंकों के पूंजी आधार, तरलता और उत्तोलन मानकों को मज़बूत किया।

- बेसल IV (2017) का उद्देश्य बैंकों में RWA गणनाओं को अधिक सुसंगत बनाकर और पूंजी आवश्यकताओं को कम करने के लिये आंतरिक मॉडलों के दुरुपयोग को सीमित करके शेष अंतरालों को कम करना है।

बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल समिति (BCBS)

- परिचय: BCBS बैंकिंग विनियमन के लिये वैश्विक मानक निर्धारक है, जो वित्तीय स्थिरता को मज़बूत करने के लिये बेसल I-III जैसे ढाँचे तैयार करता है।

- इसका गठन वर्ष 1974 में हर्स्टैट क्राइसिस के बाद किया गया था, जब एक जर्मन बैंक कॉलेप्स हो गया था।

- सदस्यता: इसमें 28 क्षेत्राधिकारों के 45 सदस्य शामिल हैं, जो भारत सहित प्रमुख उन्नत और उभरती अर्थव्यवस्थाओं को कवर करते हैं।

- कार्य: बैंकिंग मानक निर्धारित करना, पर्यवेक्षी सहयोग को बढ़ावा देना, कार्यान्वयन की निगरानी करना और वैश्विक वित्तीय जोखिमों की पहचान करना।

- शासन: BCBS केंद्रीय बैंक गवर्नरों और पर्यवेक्षण प्रमुखों के समूह (GHOS) के मार्गदर्शन में कार्य करता है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

1.टियर II बॉण्ड क्या हैं?

टियर II बॉण्ड अधीनस्थ ऋण उपकरण हैं जिन्हें बेसल-III के अंतर्गत पूरक पूंजी के रूप में गिना जाता है तथा ये बैंक बिना इक्विटी जारी किये पूंजी पर्याप्तता अनुपात को मज़बूत करने के लिये जारी करते हैं।

2.बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल समिति (BCBS) का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?

BCBS बैंकों के पास पर्याप्त पूंजी बनाए रखने, जोखिम प्रबंधन में सुधार और वैश्विक स्तर पर पर्यवेक्षी प्रथाओं को बढ़ाने के लिये वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देने हेतु अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग मानक (बेसल III की तरह) निर्धारित करता है।

3.बेसल नियामक ढाँचे के तीन स्तंभों के नाम बताइये।

तीन स्तंभ हैं: स्तंभ 1 - न्यूनतम पूंजी आवश्यकताएँ, स्तंभ 2 - पर्यवेक्षी समीक्षा प्रक्रिया और स्तंभ 3 - बाज़ार अनुशासन।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न

प्रश्न. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2018)

- पूंजी पर्याप्तता अनुपात (CAR) वह राशि है जिसे बैंकों को अपनी निधियों के रूप में रखना होता है, जिससे वे यदि खाता-धारकों द्वारा देयताओं का भुगतान नहीं करने से कोई हानि होती है तो उसका प्रतिकार कर सकें।

- CAR का निर्धारण प्रत्येक बैंक द्वारा अलग-अलग किया जाता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (a)

भारत कोडेक्स कार्यकारी समिति में पुनः निर्वाचित

भारत को कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन (CAC48) के 48वें सत्र में सर्वसम्मति से आयोग की कार्यकारी समिति में पुनः निर्वाचित किया गया, जिससे वर्ष 2027 में CAC50 तक एशिया के लिये इसकी सीट सुरक्षित हो गई तथा वैश्विक खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता मानकों को निर्धारित करने में इसकी भूमिका मज़बूत हुई।

- कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन (CAC): इसकी स्थापना 1963 में खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) और विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा की गई थी। यह आयोग उपभोक्ताओं की सुरक्षा और निष्पक्ष खाद्य व्यापार सुनिश्चित करने के लिये वैश्विक खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता मानक निर्धारित करता है। इसके 189 सदस्य हैं और भारत 1964 में इसमें शामिल हुआ था।

- CAC संयुक्त FAO/WHO खाद्य मानक कार्यक्रम के कार्यान्वयन से संबंधित सभी मामलों के लिये उत्तरदायी निकाय है।

- CCEXEC, CAC के प्रबंधन की देख-रेख, रणनीतिक योजना का मार्गदर्शन तथा मानक विकास का प्रबंधन करता है।

- भारत एशिया के लिये क्षेत्रीय समन्वयक (CCASIA) के रूप में CCEXEC का सदस्य है।

- कोडेक्स एलिमेंटेरियस: CAC द्वारा अपनाया गया कोडेक्स एलिमेंटेरियस या ‘फूड कोड’, खाद्य स्वच्छता, योजकों, कीटनाशक अवशेषों, संदूषकों, लेबलिंग और निरीक्षण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय मानकों, दिशा-निर्देशों और संहिताओं का एक संग्रह है।

- विश्व व्यापार संगठन (WTO) का स्वच्छता और पादप स्वच्छता उपायों के अनुप्रयोग पर समझौता (SPS) कोडेक्स मानकों, दिशा-निर्देशों और सिफारिशों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और व्यापार विवाद निपटान के लिये संदर्भ मानकों के रूप में मान्यता देता है।

- भारत और CAC: भारत वर्ष 2014 में अपनी स्थापना के बाद से ही मसालों और पाककला जड़ी-बूटियों पर कोडेक्स समिति (CCSCH) की अध्यक्षता कर रहा है, जिसका सचिवालय भारतीय मसाला बोर्ड है।

- भारत ने कोडेक्स रणनीतिक योजना 2026–2031 से संबंधित चर्चाओं में सक्रिय रूप से भाग लिया और SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound- विशिष्ट, मापनीय, प्राप्य, प्रासंगिक और समयबद्ध) प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों (KPIs) के पक्ष में समर्थन किया।

| और पढ़ें: कोडेक्स एलिमेंटेरियस आयोग द्वारा भारत के कदन्न मानकों को मान्यता |

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (NSS) की 75वीं वर्षगाँठ

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय (MoSPI) ने राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (NSS) की 75वीं वर्षगाॅंठ के ‘समापन समारोह’ के दौरान राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण (NIC) 2025 जारी किया।

- NIC 2025: NIC सांख्यिकीय सर्वेक्षणों, जनगणना, आर्थिक अनुसंधान और नीति निर्माण में उपयोग किया जाने वाला एक मूलभूत उपकरण है।

- यह व्यवसायों एवं गतिविधियों को संरचित श्रेणियों में वर्गीकृत करता है, ताकि पूरे देश में डेटा को सुसंगत रूप से एकत्रित और विश्लेषित किया जा सके।

- भारत की वर्गीकरण प्रणाली, जिसे वर्ष 1962 में पेश किया गया था और बाद में NIC वर्ष 1970, 1987, 1990, 1998, 2004 और वर्ष 2008 के रूप में अपडेट किया गया, अब देश की विकसित होती आर्थिक संरचना को प्रतिबिंबित करने के लिये व्यापक रूप से संशोधित की गई है।

- NIC 2025 संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी प्रभाग (UNSD) द्वारा विकसित अंतर्राष्ट्रीय मानक औद्योगिक वर्गीकरण (ISIC) संशोधन 5 के अनुरूप है।

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (NSS)

- NSS की स्थापना वर्ष 1950 में राष्ट्रीय आय समिति (1949) की सिफारिश पर की गई थी, जिसकी अध्यक्षता प्रोफेसर पी.सी. महालनोबिस ने की थी। इस समिति ने देश में सामाजिक-आर्थिक डेटा में प्रमुख अंतरालों की पहचान की थी।

- NSS का नेतृत्व एक महानिदेशक करता है और यह भारत में सामाजिक-आर्थिक विषयों पर बड़े पैमाने पर प्रतिदर्श सर्वेक्षण करता है, जिसमें गृहस्थी सर्वेक्षण, वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण (ASI), और ग्रामीण–शहरी मूल्य संग्रह शामिल हैं।

- यह राज्य एजेंसियों के क्षेत्र गणना और फसल अनुमान सर्वेक्षण की निगरानी करके फसल सांख्यिकी में सुधार को भी समर्थन देता है।

- NSS के चार विभाग हैं:

- सर्वेक्षण डिज़ाइन और अनुसंधान प्रभाग (SDRD), कोलकाता

- फील्ड ऑपरेशंस डिवीज़न (FOD), दिल्ली/फरीदाबाद

- डेटा प्रोसेसिंग डिवीज़न (DPD), कोलकाता

- सर्वेक्षण समन्वय प्रभाग (SCD), नई दिल्ली

| और पढ़ें: राष्ट्रीय सर्वेक्षणों की कार्यप्रणाली की समीक्षा |

UNSC ने ट्रंप की गाज़ा शांति योजना को स्वीकृति दी

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) ने प्रस्ताव 2803 को अपनाया, जिसमें ट्रंप की गाज़ा शांति योजना का समर्थन किया गया है और गाज़ा में एक अंतर्राष्ट्रीय स्थिरीकरण बल (ISF) की स्थापना को अधिकृत किया गया है।

- प्रस्ताव 13 मतों के समर्थन में और बिना किसी विरोध के पारित हुआ, हालाँकि चीन तथा रूस ने मतदान से दूरी बनाई।

- ट्रंप गाज़ा योजना: सितंबर 2025 में घोषित इस योजना का उद्देश्य गाज़ा को एक संघर्ष क्षेत्र से एक शांतिपूर्ण क्षेत्र में बदलना है। इसमें चरणबद्ध प्रक्रिया का विवरण दिया गया है:

- चरण 1: युद्धविराम, बंधकों की रिहाई और इज़राइल सैनिकों की आंशिक वापसी।

- आगामी चरण: निरस्त्रीकरण, अंतरिम शासन व्यवस्था और पुनर्निर्माण, जिसका अंतिम लक्ष्य एक ‘उग्रवाद और आतंक-मुक्त क्षेत्र’ स्थापित करना है।

- BoP और अंतर्राष्ट्रीय स्थिरीकरण बल (ISF): राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यकाल में स्थापित एक शांति बोर्ड (BoP) दिसंबर 2027 तक गाज़ा के संक्रमण, पुनर्निर्माण और शासन सुधारों की निगरानी करेगा। इसके बाद नियंत्रण एक पुनर्गठित फिलिस्तीनी प्राधिकरण को सौंप दिया जाएगा।

- BoP को एक अंतर्राष्ट्रीय स्थिरीकरण बल (ISF) स्थापित करने का अधिकार है, जो गाज़ा की सीमाओं की सुरक्षा, विसैन्यीकरण में सहयोग, नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और मानवीय सहायता के सुचारू संचालन की ज़िम्मेदारी निभाता है।

| और पढ़ें: गाज़ा संघर्ष को समाप्त करने के लिये अमेरिका की व्यापक योजना |

बाघ संरक्षण हेतु सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देश

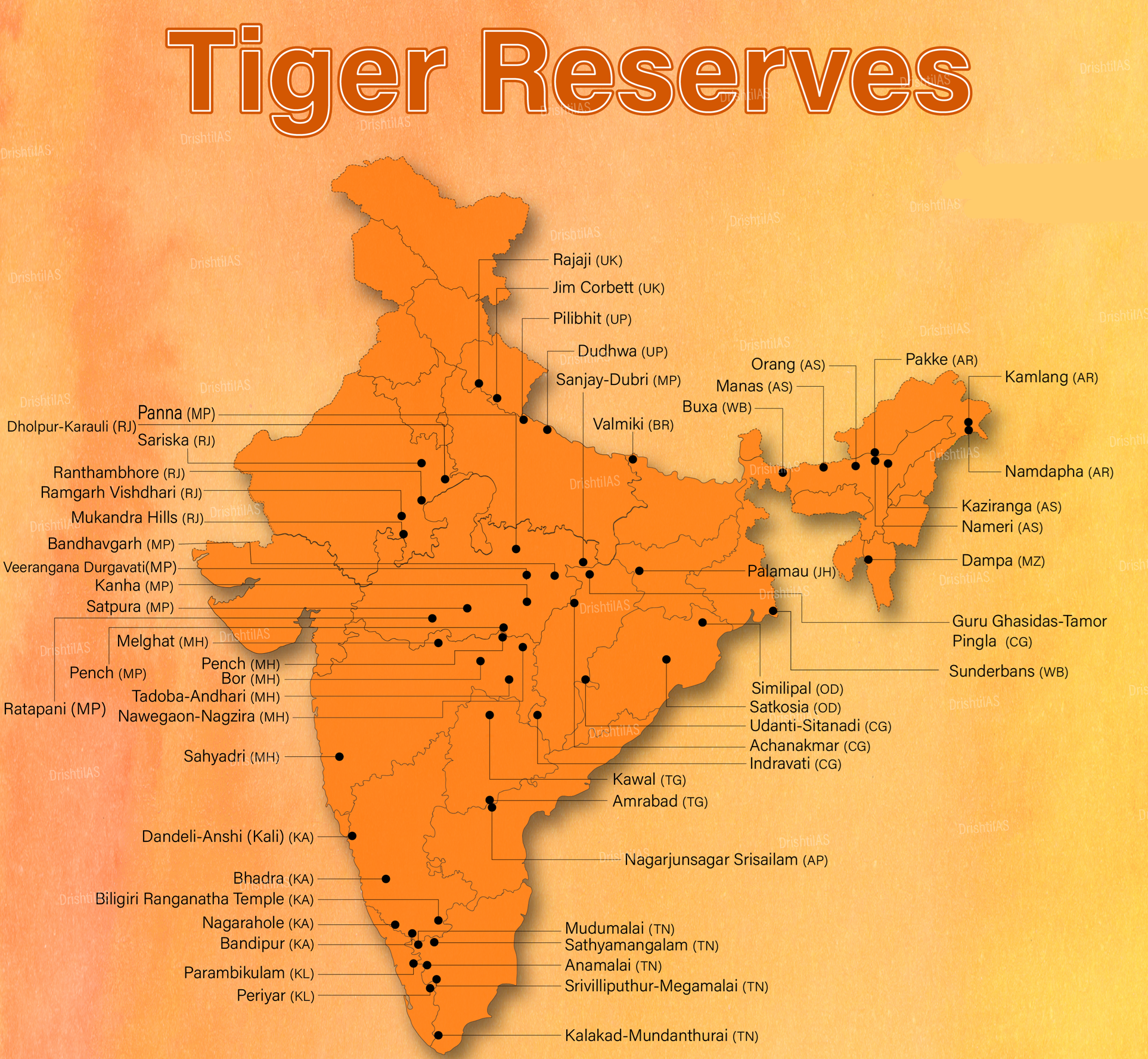

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अवैध वनोन्मूलन और निर्माण गतिविधियों के उजागर होने के बाद उत्तराखंड सरकार को कॉर्बेट टाइगर रिज़र्व की पूर्ण पुनर्बहाली का आदेश दिया है तथा सभी राज्यों हेतु बाघ संरक्षण और प्रबंधन संबंधी व्यापक सुधारात्मक उपाय लागू करने के निर्देश भी जारी किये हैं।

- उत्तराखंड को कॉर्बेट की पूर्ण पुनर्बहाली सुनिश्चित करनी होगी, 2 महीनों के भीतर पुनर्स्थापन योजना प्रस्तुत करनी होगी, 3 महीनों के भीतर सभी अवैध निर्माण हटाने होंगे और 1 वर्ष के भीतर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।

- राज्यों के लिये सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश:

- सभी राज्यों को यह निर्देश दिया गया है कि वे प्रत्येक टाइगर रिज़र्व के कोर और बफर क्षेत्रों की अधिसूचना छह महीनों के भीतर जारी करें और इन रिज़र्वों के आसपास इको-सेंसिटिव ज़ोन (ESZs) की घोषणा एक वर्ष के भीतर पूरी कर लें।

- तीन महीने के भीतर बाघ संरक्षण योजना तैयार करने तथा प्रमुख एवं महत्त्वपूर्ण बाघ आवासों में बाघ सफारी पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया गया।

- मानव–वन्यजीव संघर्ष को संभावित प्राकृतिक आपदा के रूप में मानें तथा सुदृढ़ मुआवज़ा प्रणाली सुनिश्चित करें, जिसमें केंद्रीय प्रायोजित ‘इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्डलाइफ हैबिटैट्स’ योजना के तहत पीड़ितों को 10 लाख रुपए का अनुग्रह अनुदान शामिल है।

कॉर्बेट टाइगर रिज़र्व

- परिचय: कॉर्बेट टाइगर रिज़र्व एशिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे वर्ष 1936 में स्थापित किया गया था। यह अपनी समृद्ध जैव विविधता के लिये प्रसिद्ध है, विश्व में बाघों का सबसे अधिक घनत्व शामिल है।

- इसे हैली राष्ट्रीय उद्यान के रूप में स्थापित किया गया था और बाद में वर्ष 1956 में इसका नाम बदलकर जिम कॉर्बेट के सम्मान में रखा गया, जो शिकारी से संरक्षणवादी बने तथा इसके गठन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।

- वर्ष 1973 में यह प्रोजेक्ट टाइगर के तहत शामिल होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान बना।

- स्थान: कॉर्बेट उत्तराखंड में हिमालय की तलहटी में स्थित है। यहाँ की भू-आकृति तरंगित (ऊबड़-खाबड़) है, जिसमें कई घाटियाँ शामिल हैं, जिनसे रामगंगा, पल्लैन और सोना नदी बहती है।

- यह रिज़र्व मुख्यतः भाभर और निचले शिवालिक क्षेत्र में आता है, जो अपनी छिद्रदार मृदा और गहरे भू-जल स्तर के लिये जाना जाता है।

- वनस्पति एवं जीव-जंतु: कॉर्बेट की वनस्पति में नम एवं शुष्क पर्णपाती वन, साल-प्रमुख मिश्रित वन, नदी-तटीय (रिपेरियन) वनस्पति और विभिन्न प्रकार की झाड़ी प्रजातियाँ शामिल हैं।

- यह अभयारण्य अपने खुले घास के मैदानों, जिन्हें चौर कहा जाता है, के लिये प्रसिद्ध है। ये पुरानी बस्तियों और साफ किये गए क्षेत्रों से बने हैं। ढिकाला और बिजरानी जैसे महत्त्वपूर्ण चौर समृद्ध वन्यजीवन का समर्थन करते हैं।

- बाघ और हाथी यहाँ की प्रमुख प्रजातियाँ हैं। इनके साथ तेंदुए, छोटे माँसाहारी जीव, सांभर, हॉग डियर, चीतल तथा विभिन्न प्रकार के पक्षी और सरीसृप जैसे घड़ियाल एवं मगरमच्छ भी पाए जाते हैं।

| और पढ़ें: कॉर्बेट टाइगर रिज़र्व: उत्तराखंड |