थोक मूल्य सूचकांक और अपस्फीति

भारत का थोक मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष: 2011-12) अक्तूबर 2025 में 27 महीने के निचले स्तर पर आ गया और सितंबर में -0.13% की तुलना में -1.21% की अपस्फीति में चला गया। यह गिरावट खाद्य पदार्थों और कच्चे पेट्रोलियम की कम कीमतों, ईंधन और विनिर्मित वस्तुओं की कम कीमतों तथा वर्ष 2025 के वस्तु एवं सेवा कर (GST) सुधारों के प्रभाव के कारण हुई।

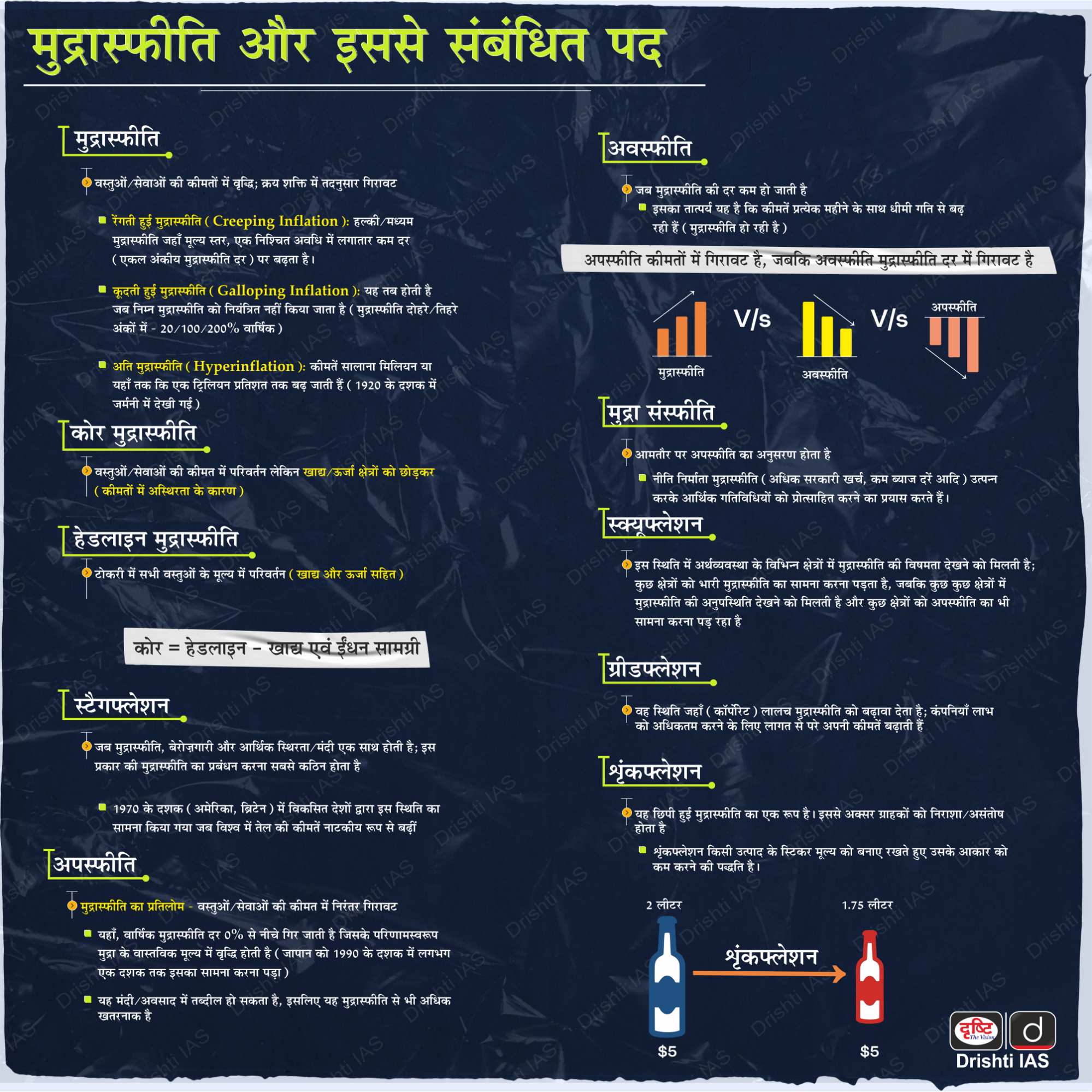

- अपस्फीति, मुद्रास्फीति के विपरीत है। यह अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के समग्र मूल्य स्तरों में निरंतर और सामान्य गिरावट को संदर्भित करता है।

थोक मूल्य सूचकांक के बारे में मुख्य तथ्य क्या हैं?

- परिचय: WPI थोक विक्रेताओं द्वारा अन्य व्यवसायों को थोक में बेचे गए माल की कीमतों में परिवर्तन को ट्रैक करता है।

- ट्रैक की गई कीमतें निर्मित उत्पादों हेतु फैक्ट्री मूल्य, कृषि वस्तुओं के लिये कृषि-बाज़ार (मंडी) मूल्य और खनिजों के लिये खान मूल्य हैं।

- WPI बास्केट में शामिल प्रत्येक वस्तु को दिया गया भार, शुद्ध आयात के लिये समायोजित उत्पादन मूल्य पर आधारित है। WPI बास्केट में सेवाएँ शामिल नहीं हैं।

- WPI बास्केट की संरचना: इसमें तीन प्रमुख समूहों अर्थात् प्राथमिक वस्तुएँ, ईंधन एवं विद्युत तथा विनिर्मित उत्पाद के अंतर्गत आने वाली वस्तुएँ शामिल हैं।

- प्राथमिक वस्तुएँ (आधार वर्ष: 2011-12): इसमें खाद्य वस्तुएँ, गैर-खाद्य वस्तुएँ, खनिज तथा कच्चा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस शामिल हैं।

- प्राथमिक वस्तुओं का WPI बास्केट में दूसरा सबसे अधिक भार (22.62) है।

- ईंधन और बिजली (आधार वर्ष: 2011-12): इसमें कोयला, खनिज तेल और बिजली शामिल हैं।

- WPI बास्केट में ईंधन और बिजली का भार सबसे कम (13.15) है।

- निर्मित उत्पाद (आधार वर्ष: 2011-12): इसमें 22 औद्योगिक उप-समूह शामिल हैं।

- WPI बास्केट में विनिर्मित उत्पादों का भार सबसे अधिक (64.23) है।

- WPI खाद्य सूचकांक (भार 24.38) उत्पादक स्तर पर खाद्य वस्तुओं के मूल्य परिवर्तनों पर नज़र रखता है। इसमें प्राथमिक वस्तु समूह से खाद्य वस्तुएँ और निर्मित उत्पाद समूह से खाद्य उत्पाद शामिल हैं।

- प्राथमिक वस्तुएँ (आधार वर्ष: 2011-12): इसमें खाद्य वस्तुएँ, गैर-खाद्य वस्तुएँ, खनिज तथा कच्चा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस शामिल हैं।

- संकलन: सभी वस्तुओं के लिये अनंतिम मासिक थोक मूल्य सूचकांक प्रत्येक माह (यदि 14 तारीख को अवकाश हो तो अगले कार्य दिवस पर) की 14 तारीख को जारी किया जाता है।

- WPI को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग के अंतर्गत आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा संकलित एवं जारी किया जाता है।

- आयात-निर्यात का प्रबंधन: WPI उन सभी लेन-देन को शामिल करता है जो पहले बिंदु पर बड़े पैमाने पर बिक्री के समय होते हैं और वस्तुओं के भार घरेलू उत्पादन तथा निवल आयात के आधार पर तय किये जाते हैं।

- एकमात्र अपवाद कच्चा तेल है, जहाँ केवल घरेलू उत्पादन को ही गिना जाता है, क्योंकि आयात कहीं अधिक है, कच्चे तेल का भारत के थोक बाज़ार में कारोबार नहीं होता है तथा इसके पेट्रोलियम व्युत्पन्न पहले से ही ईंधन और ऊर्जा के अंतर्गत शामिल हैं।

- WPI का महत्त्व: WPI अर्थव्यवस्था में कीमतों की गति पर नज़र रखने में सहायता करता है और नाममात्र GDP तथा अन्य आर्थिक चर को वास्तविक मूल्यों में बदलने के लिये एक महत्त्वपूर्ण डिफ्लेटर के रूप में कार्य करता है।

- यह व्यापार, राजकोषीय और आर्थिक नीतियों के निर्माण में मार्गदर्शन प्रदान करता है तथा निर्माण, मशीनरी आदि जैसे क्षेत्रों में दीर्घकालिक अनुबंधों की एस्केलेशन क्लॉज़ में व्यापक रूप से उपयोग होता है। व्यवसाय और विश्लेषक भी मूल्य समायोजन के लिये इस पर निर्भर रहते हैं।

- WPI और CPI के बीच अंतर: WPI थोक स्तर पर होने वाले मूल्य परिवर्तनों को दर्शाता है, जबकि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) खुदरा स्तर पर उपभोक्ताओं द्वारा सामना किये जाने वाली कीमतों में बदलाव को मापता है।

- WPI वस्तुओं के दामों में शुरुआती बदलावों का संकेत देता है, जबकि CPI जीवनयापन की लागत का आकलन करने हेतु अधिक प्रासंगिक होता है।

- CPI को सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) जारी करता है, जबकि WPI को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय प्रकाशित करता है।

|

पहलू / मानदंड |

WPI (थोक मूल्य सूचकांक) |

CPI (उपभोक्ता मूल्य सूचकांक) |

|

बास्केट |

केवल वस्तुओं/कमोडिटीज़ को शामिल करता है |

वस्तुओं और सेवाओं दोनों को शामिल करता है |

|

मूल्य स्तर |

थोक कीमतों को देखता है (व्यापारियों/थोक विक्रेताओं के बीच लेन-देन) |

खुदरा कीमतों को देखता है (उपभोक्ताओं और परिवारों द्वारा चुकाई गई कीमतें) |

|

आधार वर्ष |

2011–12 |

2012 |

|

प्रकाशक |

आर्थिक सलाहकार का कार्यालय (Office of Economic Adviser) |

केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (Central Statistical Office) |

|

संदर्भ वर्ष |

वित्तीय वर्ष (Financial Year) |

कैलेंडर वर्ष (Calendar Year) |

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

प्रश्न 1: थोक मूल्य सूचकांक (WPI) क्या मापता है?

WPI एक निश्चित वस्तुओं की टोकरी/बास्केट के लिये थोक स्तर की कीमतों में औसत परिवर्तन को ट्रैक करता है। इसमें प्राथमिक वस्तुएँ, ईंधन एवं ऊर्जा और विनिर्मित उत्पाद शामिल होते हैं।

प्रश्न 2: WPI किसके द्वारा जारी किया जाता है?

इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत DPIIT (उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग) के आर्थिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा मासिक रूप से संकलित और जारी किया जाता है।

प्रश्न 3: WPI में कच्चे तेल को अलग तरीके से क्यों लिया जाता है?

केवल घरेलू उत्पादन को ही गिना जाता है क्योंकि कच्चा तेल घरेलू थोक बाज़ार में व्यापार नहीं होता और इसका आयात घरेलू उत्पादन से कहीं अधिक है।

प्रश्न 4: WPI, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) से कैसे भिन्न है?

WPI थोक स्तर पर मूल्य परिवर्तन मापता है, जबकि CPI खुदरा कीमतों और जीवन यापन की लागत को दर्शाता है। CPI को MoSPI (सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय) द्वारा जारी किया जाता है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)

प्रिलिम्स

प्रश्न: निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2020)

- खाद्य वस्तुओं का ‘उपभोक्ता मूल्य सूचकांक’ (CPI) भार (Wegitage) उनके ‘थोक मूल्य सूचकांक’ (WPI) में दिये गए भार से अधिक है।

- WPI, सेवाओं के मूल्यों में होने वाले परिवर्तनों को शामिल नहीं करता है, जैसा कि CPI करता है।

- भारतीय रिज़र्व बैंक ने अब मुद्रास्फीति के मुख्य मान तथा प्रमुख नीतिगत दरों के निर्धारण हेतु WPI को अपना लिया है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 2

(c) केवल 3

(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (a)

हेपेटाइटिस A

चर्चा में क्यों?

विशेषज्ञ तर्क देते हैं कि हेपेटाइटिस A, जो अब तीव्र यकृत विफलता का एक प्रमुख कारण बनकर उभर रहा है, को इस बीमारी के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा मज़बूत करने के लिये सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम (UIP) में शामिल किये जाने को प्राथमिकता दी जानी चाहिये।

हेपेटाइटिस A क्या है?

- परिचय: हेपेटाइटिस A एक वायरल संक्रमण है जो हेपेटाइटिस A वायरस (HAV) द्वारा उत्पन्न यकृत की सूजन का कारण बनता है। हेपेटाइटिस B और C के विपरीत यह दीर्घकालिक (क्रोनिक) यकृत रोग का कारण नहीं बनता। हालाँकि रोग की तीव्रता हल्की से लेकर गंभीर तक हो सकती है।

- लक्षणों में बुखार, थकान, मतली, पेट में असहजता, अतिसार, डार्क यूरिन और पीलिया शामिल हो सकते हैं।

- संक्रमण: हेपेटाइटिस A मुख्य रूप से मल-मौखिक मार्ग से फैलता है, विशेषकर संदूषित भोजन या जल तथा गंदे हाथों के माध्यम से।

- भारत में सुरक्षात्मक एंटीबॉडी का स्तर दो दशक पहले 90% से अधिक था, जो अब कई शहरी क्षेत्रों में 60% से नीचे आ गया है। इससे संवेदनशील युवाओं की संख्या बढ़ रही है, जो संक्रमण के जोखिम को बढ़ाता है।

- वैश्विक बोझ: हेपेटाइटिस A विश्वभर में होता है और यह वायरस पर्यावरण में लंबे समय तक जीवित रह सकता है। वर्ष 2016 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 7,134 मृत्यु का अनुमान लगाया था, जो वैश्विक वायरल हेपेटाइटिस मृत्यु दर का 0.5% था।

- उपचार: हेपेटाइटिस A के लिये कोई विशिष्ट एंटीवायरल उपचार उपलब्ध नहीं है। देखभाल मुख्य रूप से लक्षणों को कम करने, जलयोजन/हाइड्रेशन, पोषण और आराम पर केंद्रित होती है।

- टीका: जीवित-क्षीण और निष्क्रिय दोनों प्रकार के हेपेटाइटिस A टीके 90–95% तक सुरक्षा प्रदान करते हैं तथा प्रतिरक्षा 15–20 वर्षों तक या जीवनभर बनी रह सकती है। भारत की बायोलॉजिकल E कंपनी का बायोवैक-A, एक जीवित-क्षीण टीका, पिछले दो दशकों से उत्कृष्ट सुरक्षा और प्रभावशीलता के साथ उपयोग किया जा रहा है।

हेपेटाइटिस क्या है?

- परिचय: हेपेटाइटिस यकृत (लिवर) की सूजन है, जो वायरल संक्रमणों, स्व-प्रतिरक्षी विकारों या अल्कोहल/दवाओं की विषाक्तता के कारण हो सकती है।

- यह तीव्र रूप में हो सकता है, जिसमें पीलिया, बुखार और उल्टी जैसे लक्षण दिखते हैं या दीर्घकालिक रूप में, जो छह महीने से अधिक चलता है तथा आगे चलकर फाइब्रोसिस, सिरोसिस या लिवर कैंसर तक बढ़ सकता है।

- कारण: हेपेटाइटिस हेपेटोट्रोपिक वायरस (A, B, C, D, E), वैरिसेला और SARS-CoV-2 जैसे अन्य वायरस के साथ-साथ शराब, ड्रग्स, ऑटोइम्यून विकार तथा फैटी लिवर रोग जैसे गैर-वायरल कारकों के कारण हो सकता है।

- हेपेटाइटिस B का टीका हेपेटाइटिस B वायरस (HBV) संक्रमण को रोकने में अत्यंत प्रभावी है, जबकि हेपेटाइटिस C के लिये अभी तक कोई प्रभावी टीका उपलब्ध नहीं है।

- हेपेटाइटिस के प्रकार: हेपेटाइटिस के 5 मुख्य वायरस हैं - A, B, C, D और E। प्रत्येक यकृत रोग पैदा करने में सक्षम हैं, लेकिन संचरण, गंभीरता, भौगोलिक प्रसार और रोकथाम में भिन्न हैं।

हेपेटाइटिस के प्रकार

|

प्रकार |

संक्रमण का तरीका (Transmission) |

रोकथाम (Prevention) |

उपचार (Treatment) |

|

हेपेटाइटिस A |

|

|

|

|

हेपेटाइटिस B |

|

|

|

|

हेपेटाइटिस C |

|

|

|

|

हेपेटाइटिस D |

|

|

|

|

हेपेटाइटिस E |

|

|

|

- घटनाएँ: हेपेटाइटिस B और C लंबे समय तक चलने वाले संक्रमण का कारण बनते हैं और सिरोसिस, लिवर कैंसर तथा वायरल हेपेटाइटिस से होने वाली मृत्यु के प्रमुख कारण हैं। ये प्रतिवर्ष लगभग 1.3 मिलियन मृत्यु का कारण बनते हैं और पूरे विश्व में लगभग 304 मिलियन व्यक्तियों को प्रभावित करते हैं।

- इसी प्रकार हेपेटाइटिस A अब केवल बचपन का हल्का संक्रमण नहीं माना जाता परंतु यह एक उभरती हुई सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती बन गया है।

- यदि तुरंत और निरंतर कार्रवाई नहीं की गई तो अनुमान है कि वर्ष 2030 तक वायरल हेपेटाइटिस 9.5 मिलियन नए संक्रमण, 2.1 मिलियन लिवर कैंसर के मामले और 2.8 मिलियन मृत्यु का कारण बन सकता है।

- प्रमुख पहल:

- HIV, वायरल हेपेटाइटिस और यौन संचारित संक्रमणों पर WHO की वैश्विक स्वास्थ्य क्षेत्र रणनीति (2022-2030): इस रणनीति का लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक नए हेपेटाइटिस संक्रमणों को घटाकर प्रति वर्ष 5,20,000 मामलों तक लाया जाए और हेपेटाइटिस से संबंधित मौतों को 4,50,000 तक कम किया जाए, जो वर्ष 2015 के स्तरों की तुलना में संक्रमण में 90% और मृत्यु दर में 65% की कमी है।

- राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम (2018): इसका उद्देश्य वर्ष 2030 तक हेपेटाइटिस C को खत्म करना और पूरे भारत में हेपेटाइटिस A, B, C और E से संक्रमित आबादी, रुग्णता और मृत्यु दर को काफी कम करना है।

सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम (UIP)

- परिचय: सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम (UIP) भारत की सबसे व्यापक सार्वजनिक स्वास्थ्य पहलों में से एक है, जिसका लक्ष्य प्रतिवर्ष लाखों नवजात शिशुओं और गर्भवती महिलाओं को जीवन रक्षक टीके उपलब्ध कराना है।

- कवर की गई बीमारियाँ: इसमें UIP 12 बीमारियों के खिलाफ मुफ्त टीकाकरण प्रदान करता है।

- राष्ट्रीय स्तर पर इसमें डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टेटनस, पोलियो, खसरा, रूबेला, बाल क्षय रोग, हेपेटाइटिस B तथा मेनिन्जाइटिस/निमोनिया (हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप B के कारण) के टीके शामिल हैं।

- उप-राष्ट्रीय स्तर पर यह रोटावायरस, न्यूमोकोकल निमोनिया और जापानी इंसेफेलाइटिस से सुरक्षा प्रदान करता है।

- UIP का विकास: इसे आरंभ में वर्ष 1978 में विस्तारित टीकाकरण कार्यक्रम के रूप में शुरू किया गया था तथा वर्ष 1985 में इसका नाम बदलकर UIP कर दिया गया, जब स्वास्थ्य देखभाल तक पहुँच में असमानताओं को दूर करने के लिये इसका दायरा शहरी केंद्रों से आगे बढ़कर ग्रामीण क्षेत्रों तक बढ़ा दिया गया।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

1. हेपेटाइटिस A के संचरण का तरीका क्या है?

हेपेटाइटिस A मुख्य रूप से मल-मौखिक मार्ग से फैलता है, विशेषकर संदूषित भोजन या जल तथा गंदे हाथों के माध्यम से।

2. राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम (2018) का मुख्य लक्ष्य क्या है?

इस कार्यक्रम का उद्देश्य वर्ष 2030 तक हेपेटाइटिस C को समाप्त करना तथा हेपेटाइटिस A, B, C और E से होने वाली रुग्णता और मृत्यु दर को कम करना है।

3. सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम (UIP) के अंतर्गत राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय स्तर पर कौन-कौन सी बीमारियाँ शामिल हैं?

राष्ट्रीय स्तर पर: डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टेटनस, पोलियो, खसरा, रूबेला, टीबी, हेपेटाइटिस B, हिब रोग।

उप-राष्ट्रीय स्तर पर: रोटावायरस, न्यूमोकोकल न्यूमोनिया, जापानी इंसेफेलाइटिस।

UPSC विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)

प्रश्न. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है? (2019)

(a) यकृतशोथ B विषाणु काफी कुछ HIV की तरह ही संचरित होता है।

(b) यकृतशोथ C का टीका होता है, जबकि यकृतशोथ B का कोई टीका नहीं होता है।

(c) सार्वभौम रूप से यकृतशोथ B और C विषाणुओं से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या HIV से संक्रमित लोगों की संख्या से कई गुना अधिक है।

(d) यकृतशोथ B और C विषाणुओं से संक्रमित कुछ व्यक्तियों में अनेक वर्षों तक इसके लक्षण दिखाई नहीं देते हैं।

उत्तर: (b)

प्रश्न: भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया 'मिशन इंद्रधनुष' किससे संबंधित है? (2016)

(a) बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण

(b) देश भर में स्मार्ट शहरों का निर्माण

(c) बाह्य अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसे ग्रहों की भारत द्वारा स्वयं की खोज

(d) नई शिक्षा नीति

उत्तर: A

होर्मुज जलडमरूमध्य

चर्चा में क्यों?

ईरान ने मार्शल द्वीप समूह का झंडा फहरा रहे एक तेल टैंकर को होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरते समय अधिकृत कर लिया और उसे ईरानी जलक्षेत्र में भेज दिया गया।

- इस घटना ने विश्व के सबसे रणनीतिक ऊर्जा अवरोधों में से एक में समुद्री सुरक्षा को लेकर चिंताएँ बढ़ा दी हैं।

होर्मुज जलडमरूमध्य से संबंधित प्रमुख तथ्य क्या हैं?

- रणनीतिक स्थान: यह ईरान और अरब प्रायद्वीप के बीच एक संकीर्ण समुद्री अवरोध बिंदु (चोकपॉइंट-55-95 किमी चौड़ा) है, जो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी तथा अरब सागर (फारस की खाड़ी से खुले महासागर तक एकमात्र समुद्री मार्ग) से जोड़ता है।

- यह फारस की खाड़ी के देशों से तेल और तरलीकृत प्राकृतिक गैस (LNG) के वैश्विक शिपमेंट के लिये एक महत्त्वपूर्ण गलियारे के रूप में कार्य करता है।

- ऊर्जा महत्त्व: यह वैश्विक तेल संचलन के लिये एक महत्त्वपूर्ण धमनी है, जो विश्व की कुल तेल आपूर्ति का 20% वहन करती है।

- सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात और कतर जैसे प्रमुख निर्यातक इस मार्ग पर निर्भर हैं तथा 80% से अधिक तेल एशियाई बाज़ारों, विशेष रूप से भारत, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया की ओर जाता है।

- भारत की निर्भरता: भारत का लगभग 40% कच्चा तेल आयात और लगभग 54% LNG आयात इस रणनीतिक मार्ग से होकर गुजरता है, जो भारत की ऊर्जा सुरक्षा में इसकी महत्त्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है।

- पिछले भू-राजनीतिक फ्लैशपॉइंट: इसकी संकीर्ण चौड़ाई (लगभग 21 मील) इसे नाकाबंदी या व्यवधानों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील बनाती है और पिछली घटनाओं - जैसे कि वर्ष 2019 के टैंकर हमले और अमेरिका-ईरान तनाव से स्पष्ट है कि क्षेत्रीय मुद्दे कितनी जल्दी वैश्विक तेल की कीमतों में उछाल ला सकते हैं।

- हालाँकि, होर्मुज जलडमरूमध्य को पूरी तरह से बंद नहीं किया गया है, यद्यपि इस क्षेत्र में बड़े व्यवधान उत्पन्न हुए हैं।

- सामरिक बाईपास मार्ग: सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जलडमरूमध्य को बाईपास करने वाली पाइपलाइनों का संचालन करते हैं, जबकि ईरान ओमान की खाड़ी में सीधे तेल भेजने के लिये गोरेह-जस्क पाइपलाइन और जस्क टर्मिनल पर निर्भर है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

1. होर्मुज जलडमरूमध्य क्या है?

यह जलडमरूमध्य फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है और वैश्विक तेल का 20-25% वहन करता है, जिससे यह वैश्विक ऊर्जा प्रवाह और समुद्री व्यापार के लिये महत्त्वपूर्ण बन जाता है।

2. भारत होर्मुज जलडमरूमध्य के माध्यम से होने वाले शिपमेंट पर कितना निर्भर है?

भारत का लगभग 40% कच्चे तेल का आयात और लगभग 54% LNG आयात इसी जलडमरूमध्य से होकर गुजरता है, जो भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिये इसके महत्त्व को रेखांकित करता है।

3. किन देशों का निर्यात मुख्यतः होर्मुज जलडमरूमध्य से होकर गुजरता है?

जलडमरूमध्य का उपयोग करने वाले प्रमुख निर्यातकों में सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात एवं कतर शामिल हैं तथा इस तेल का 80% से अधिक हिस्सा एशियाई बाज़ारों में जाता है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQs)

प्रश्न. निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत एवं पूर्वी एशिया के बीच नौ संचालन समय (नेविगेशन टाइम) और दूरी अत्यधिक कम किये जा सकते हैं? (2011)

- मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच मलक्का जलडमरूमध्य को गहरा करना।

- सियाम खाड़ी और अंडमान सागर के बीच क्रा इस्थमस पर एक नई नहर खोलना।

ऊपर दिये गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (b)

प्रश्न: यदि कोई व्यक्ति मलक्का जलडमरूमध्य से होकर यात्रा करता है तो उसे निम्नलिखित में से कौन-सा एक मिल सकता है? (2010)

(a) बाली

(b) ब्रुनेई

(c) जावा

(d) सिंगापुर

उत्तर: (d)

अंबाजी मार्बल को GI टैग मिला

गुजरात के अंबाजी मार्बल को भौगोलिक संकेत (GI) टैग प्रदान किया गया है, जिससे इसके अद्वितीय सफेद पत्थर को मान्यता मिलेगी तथा इसकी सांस्कृतिक, औद्योगिक और वैश्विक पहचान मज़बूत होगी।

- उत्पत्ति: अंबाजी मार्बल गुजरात के बनासकाँठा ज़िले के अंबाजी शहर में उत्खनित, एक प्रमुख तीर्थ स्थल और शक्तिपीठ।

- अद्वितीय गुण: यह अपने शुद्ध सफेद रंग, असाधारण चमक, उच्च कैल्शियम सामग्री और उल्लेखनीय स्थायित्व के लिये जाना जाता है।

- इसकी स्थायित्व की तुलना अक्सर अन्य ऐतिहासिक पत्थरों से की जाती है, जिनमें ताजमहल में प्रयुक्त पत्थर भी शामिल हैं तथा इसका व्यापक रूप से मंदिरों और पवित्र वास्तुकला में उपयोग किया जाता है, यह अपनी सौंदर्य अपील और मज़बूती दोनों के लिये मूल्यवान है।

- महत्त्व: अंबाजी संगमरमर को मंदिर वास्तुकला के लिये मियामी, लॉस एंजिल्स, बोस्टन जैसे शहरों और न्यूज़ीलैंड और इंग्लैंड जैसे देशों में निर्यात किया जाता है।

- ऐसा माना जाता है कि अंबाजी की संगमरमर की खदानें 1,200-1,500 वर्ष पुरानी हैं और इनका उपयोग माउंट आबू में दिलवाड़ा जैन मंदिर के निर्माण में किया गया था।

- GI टैग के निहितार्थ: GI टैग एक प्रकार का बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) है जो किसी विशिष्ट क्षेत्र से जुड़े गुणों वाले उत्पादों की पहचान करता है और उन्हें नकल से बचाता है।

- यह 10 वर्षों के लिये वैध है, नवीकरणीय है और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग द्वारा विनियमित है।

- GI टैग एक विशिष्ट ब्रांड पहचान बनाने, बाज़ार मांग बढ़ाने और स्थानीय उद्योगों व कारीगरों को सहयोग देने में मदद करेगा।

- GI मान्यता प्रामाणिकता की रक्षा करती है, नकली उत्पादों को रोकती है और निर्यात प्रतिस्पर्द्धात्मकता में सुधार करती है।

मार्बल

- मार्बल एक रूपांतरित चट्टान है जो तब बनती है जब चूना पत्थर उच्च ताप और दबाव से गुजरता है, जिससे इसका कैल्साइट आपस में जुड़े हुए क्रिस्टलों के घने द्रव्यमान में क्रिस्टलीकृत हो जाता है।

- यह अधिकतर कैल्साइट (CaCO₃) से बना होता है और इसमें मिट्टी, अभ्रक, क्वार्ट्ज, पाइराइट, लौह ऑक्साइड या ग्रेफाइट शामिल हो सकते हैं। संगमरमर का रंग कायांतरण के दौरान उपस्थित छोटी अशुद्धियों से आता है।

| और पढ़ें: चट्टानें |

अभ्यास गरुड़ 25

भारतीय वायु सेना (IAF) 16 से 27 नवंबर, 2025 तक फ्राँस के मोंट-डे-मार्सन में फ्राँस के वायु एवं अंतरिक्ष बल (FASF) के साथ द्विपक्षीय वायु अभ्यास 'गरुड़ 25' के आठवें संस्करण में भाग ले रही है।

- परिचय: वर्ष 2003 में पहली बार आयोजित, गरुड़ किसी पश्चिमी देश के साथ भारत के सबसे लंबे समय तक चलने वाले हवाई अभ्यासों में से एक है। यह भारत-फ्राँस रणनीतिक साझेदारी (1998 में स्थापित) के तहत गहरे होते रक्षा और रणनीतिक संबंधों को दर्शाता है।

- यह अभ्यास भारत और फ्राँस में बारी-बारी से आयोजित किया जाता है ताकि दोनों वायु सेनाओं के बीच परिचालनात्मक संपर्क, पारस्परिक प्रशिक्षण और बेहतर अंतर-संचालन को बढ़ावा दिया जा सके।

- भागीदारी: भारतीय वायुसेना ने छह Su-30MKI लड़ाकू जेट विमानों को तैनात किया है, जिन्हें IL-78 रिफ्यूलर्स और C-17 ग्लोबमास्टर्स द्वारा सहायता प्रदान की गई है, ताकि वे जटिल कृत्रिम हवाई युद्ध मिशनों में फ्राँस की राफेल तथा अन्य बहुउद्देशीय लड़ाकू विमानों के साथ कार्य कर सकें।

- फोकस क्षेत्र: यह हवा से हवा में युद्ध अभ्यास, वायु रक्षा मिशन, संयुक्त हमला संचालन और रणनीति, तकनीक एवं प्रक्रियाओं (TTP) के परिशोधन पर केंद्रित है।

- महत्त्व: यह अभ्यास राफेल सौदे, भारत-प्रशांत सहयोग और संयुक्त अंतरिक्ष रक्षा अनुसंधान जैसे भारत-फ्राँस सहयोग को बढ़ावा देता है।

- अन्य अभ्यास: वरुण (नौसेना) और शक्ति (थल सेना), डेज़र्ट नाइट (भारत, फ्राँस और ब्रिटेन)।

| और पढ़ें: भारत-फ्राँस संबंध |

माहे: स्वदेशी पनडुब्बी रोधी युद्ध पोत

भारत मुंबई स्थित नौसेना गोदी में माहे का जलावतरण करने के लिये तैयार है, जो स्वदेशी नौसेना जहाज़ निर्माण और समुद्री रक्षा तैयारियों की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।

- वर्ग: माहे, माहे-श्रेणी के पनडुब्बी रोधी युद्धक उथले जलयान (ASW-SWC) का पहला पोत है, जिसका निर्माण कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (CSL), कोच्चि द्वारा भारत की आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत किया गया है।

- इसमें 80% से अधिक स्वदेशी घटक हैं, जो भारत की बढ़ती नौसेना निर्माण क्षमता को दर्शाता है।

- भूमिका: पनडुब्बी खोज और तटीय गश्त सहित उच्च गति वाले तटीय अभियानों के लिये डिज़ाइन किया गया।

- क्षमताएँ: चालबाज़ी, गतिशीलता और सटीकता का संयोजन, भारत के निकट-तटीय समुद्री क्षेत्रों की सुरक्षा के लिये आदर्श है।

- प्रतीकात्मकता: केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी के मालाबार तट पर स्थित ऐतिहासिक तटीय शहर माहे के नाम पर बने इस जहाज़ के शिखर पर 'उरुमी' अंकित है जो कलारीपयट्टू की लचीली तलवार है जो चपलता, सटीकता एवं घातकता का प्रतीक है।

- महत्त्व: यह भारत के नए पीढ़ी के उथले-पानी के युद्धपोतों की शुरुआत को दर्शाता है और तटीय रक्षा क्षमताओं को सशक्त बनाता है।

| और पढ़ें: पनडुब्बी रोधी युद्ध प्रक्षेपण |