प्रोजेक्ट चीता और गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य

मध्य प्रदेश सरकार गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य में एक मादा चीता लाने की योजना बना रही है, जिसका उद्देश्य प्रोजेक्ट चीता के एक भाग के रूप में कुनो राष्ट्रीय उद्यान के बाद इसे चीतों के लिये दूसरे आवास के रूप में स्थापित करना है।

प्रोजेक्ट चीता क्या है?

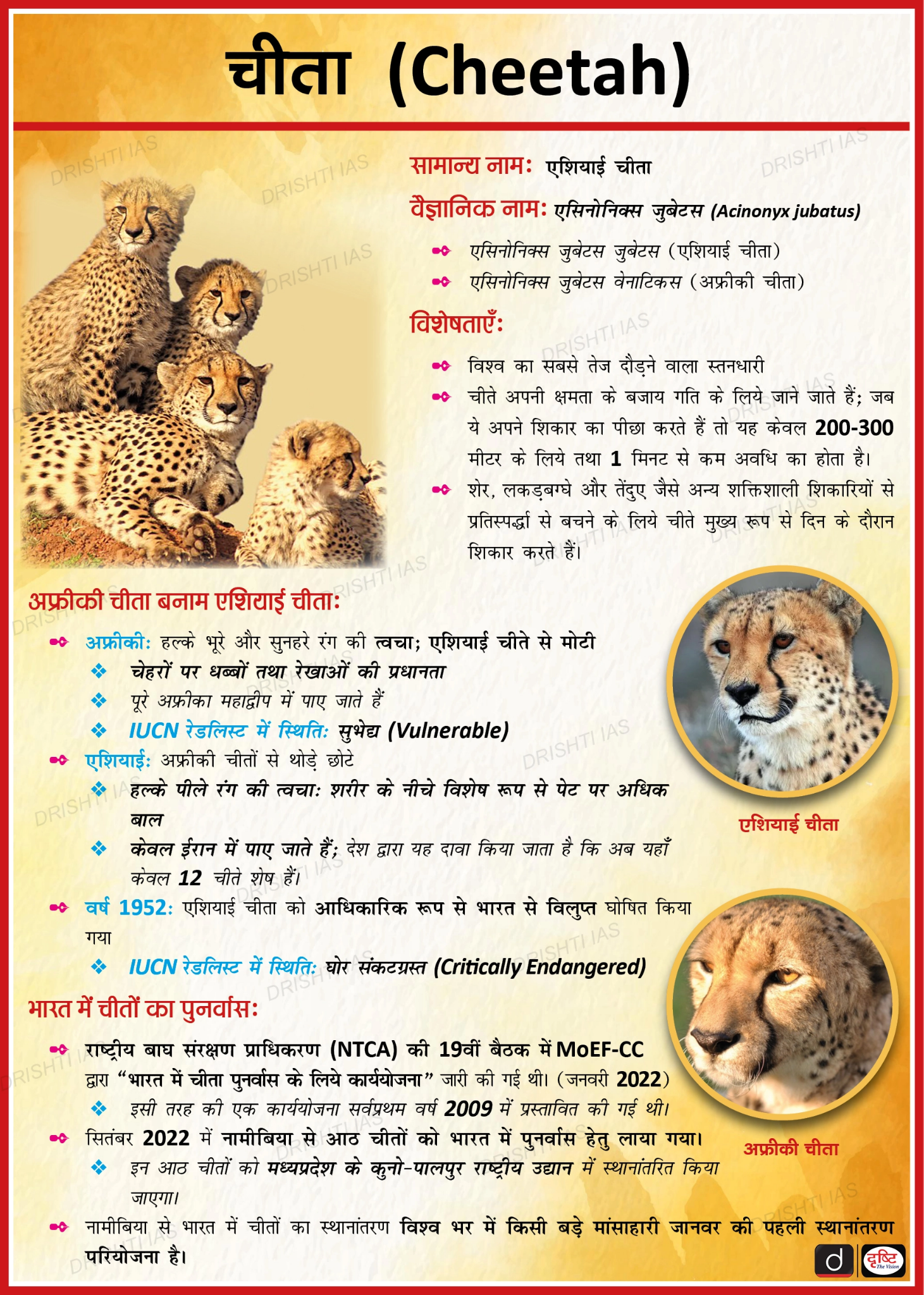

- परिचय: भारत ने 70 वर्षों से अधिक समय से देश में विलुप्त हो चुके चीतों को पुनः स्थापित करने के लिये वर्ष 2022 में प्रोजेक्ट चीता शुरू किया।

- प्रोजेक्ट टाइगर के तहत संचालित, प्रोजेक्ट चीता विश्व की पहली अंतरमहाद्वीपीय बड़ी जंगली मांसाहारी स्थानांतरण परियोजना है और चीता एक्शन प्लान को क्रियान्वित करती है।

- उद्देश्य: सुरक्षित आवासों में प्रजननशील चीता आबादी को शामिल करना, जो ऐतिहासिक क्षेत्र में विस्तारित हैं।

- खुले वनों और सवाना पारिस्थितिकी तंत्र को पुनर्स्थापित करने के लिये चीतों को एक प्रमुख प्रजाति के रूप में उपयोग करना।

- स्थानीय आजीविका में सुधार के लिये पारिस्थितिक विकास और पारिस्थितिक पर्यटन को बढ़ावा देना।

- सामुदायिक जागरूकता बढ़ाना और मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करना।

- क्रियान्वयन और शासन: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA), मध्य प्रदेश वन विभाग तथा भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII) के सहयोग से प्रोजेक्ट चीता का क्रियान्वयन करता है।

- एक वैधानिक निकाय के रूप में NTCA ने वर्ष 2023 में चीता परियोजना संचालन समिति का गठन किया, ताकि परियोजना के क्रियान्वयन की निगरानी, मूल्यांकन और परामर्श किया जा सके।

- उपलब्धियाँ: नामीबिया से 8 और दक्षिण अफ्रीका से 12 चीतों को कुनो राष्ट्रीय उद्यान में स्थानांतरित किया गया, जहाँ उन्होंने प्राकृतिक व्यवहार प्रदर्शित किया।

- 75 वर्ष बाद भारत में नामीबियाई चीता शावकों का जन्म पुनर्प्रवेश प्रयास में एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है।

- 350 से अधिक ‘चीता मित्र’ स्थानीय लोगों को शिक्षित करने और मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने में संलग्न हैं।

गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य के मुख्य तथ्य क्या हैं?

- स्थान: राजस्थान की सीमा से लगे उत्तर-पश्चिमी मध्य प्रदेश में खटियार-गिर शुष्क पर्णपाती वन पारिस्थितिकी क्षेत्र में स्थित है।

- पारिस्थितिकी तंत्र: गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य में सवाना, खुले घास के मैदान, शुष्क पर्णपाती वन और नदी तटीय क्षेत्र शामिल हैं। इसे महत्त्वपूर्ण पक्षी एवं जैव विविधता क्षेत्र (IBA) के रूप में मान्यता प्राप्त है।

- भू-आकृति: इसमें पहाड़ियाँ, पठार शामिल हैं और गांधी सागर बाँध तथा चंबल नदी (जो यमुना की सहायक नदी है) अभयारण्य को लगभग दो बराबर भागों में विभाजित करती है।

- वनस्पति: यहाँ की प्रमुख प्रजातियों में खैर, सालाई, तेंदू और अन्य शुष्क पर्णपाती वृक्ष शामिल हैं।

- जीव-जंतु: यह क्षेत्र चिंकारा, नीलगाय, भारतीय तेंदुआ, लकड़बग्घा और कई अन्य प्रजातियों का निवास स्थान है।

- ऐतिहासिक स्थल: इस अभयारण्य में चौरसिगढ़, चतुर्भुज नाला शैलाश्रय, भड़काजी शैलचित्र और हिंगलाजगढ़ किला जैसे स्थल सम्मिलित हैं।

- आदर्श आवास: सवाना पारितंत्र और समृद्ध वन्यजीव विविधता इसे चीते के पुनर्प्रवेश के लिये आदर्श बनाती है। यह केन्या के मासाई मारा (जो अपने सवाना जंगलों और वन्यजीवों के लिये प्रसिद्ध राष्ट्रीय अभयारण्य है) के समान है।

क्या आप जानते हैं?

- चीता (Acinonyx jubatus) फेलिडे (Felidae) परिवार का सदस्य है और सबसे प्राचीन बड़ी बिल्ली (Big Cat) प्रजातियों में से एक है।

यह विश्व का सबसे तेज़ स्थलीय स्तनपायी है, जो अफ्रीका और एशिया के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। - नर चीते सामान्यतः झुंड (Coalitions) या अपने भाई-बहनों के साथ रहते हैं, जबकि मादाएँ अधिकांश समय अकेली (Solitary) रहती हैं, सिवाय उस समय के जब वे शावकों का पालन-पोषण कर रही होती हैं।

- चीते की गर्भावधि लगभग 90 से 95 दिन होती है।

UPSC सिविल सेवा विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)

प्रिलिम्स

प्रश्न. निम्नलिखित पर विचार कीजिये: (2012)

- काली गर्दन वाला सारस (कृष्णाग्रीव सारस)

- चीता

- उड़न गिलहरी (कंदली)

- हिम तेंदुआ

उपर्युक्त में से कौन-से भारत में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं?

(a) केवल 1, 2 और 3

(b) केवल 1, 3 और 4

(c) केवल 2 और 4

(d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (b)

अफीम की खेती हेतु वार्षिक लाइसेंसिंग नीति 2025-26

चर्चा में क्यों?

केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में वर्ष 2025-26 के लिये अफीम की खेती हेतु वार्षिक लाइसेंसिंग नीति की घोषणा की है, जिससे पात्र किसानों की संख्या बढ़कर 1.21 लाख हो गई है।

2025-26 के लिये अफीम की खेती हेतु वार्षिक लाइसेंसिंग नीति

- इसे चिकित्सा और उपशामक उपयोग के लिये एल्कलॉइड की निरंतर आपूर्ति बनाए रखने हेतु डिज़ाइन किया गया है, साथ ही सरकारी कारखानों के माध्यम से अफीम और एल्कलॉइड उत्पादन में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया जा रहा है।

- यह नीति पात्रता नियम निर्धारित करती है, उच्च प्रदर्शन करने वाले किसानों के लिये प्रोत्साहन प्रदान करती है, तथा प्रदर्शन मानकों को पूरा न करने वाले किसानों को विनियमित करती है।

- “मेक फॉर वर्ल्ड” विज़न के तहत आधुनिकीकरण और वैश्विक गुणवत्ता मानकों को सुनिश्चित करके भारतीय दवा कंपनियों को बढ़ावा देने के प्रयास किये जा रहे हैं।

- इसके एक भाग के रूप में नीमच (मध्य प्रदेश) स्थित सरकारी एल्कलॉइड कारखाने को विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज (GMP) प्रमाणन प्राप्त हुआ है।

अफीम पोस्ता क्या है?

- परिचय: अफीम पोस्त (Papaver Somniferum L.) एक वार्षिक औषधीय जड़ी बूटी है, जो पैपावरेसी कुल से संबंधित है।

- यह अफीम गोंद का प्राथमिक स्रोत है, जिसमें मॉर्फिन, कोडीन और थेबाइन जैसे एल्कलॉइड होते हैं, जिनका आधुनिक चिकित्सा में दर्द निवारक, खाँसी की दवा और ऐंठन-रोधी के रूप में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।

- औषधीय उपयोग के अलावा इसे खाद्य बीज और बीज तेल के लिये भी उगाया जाता है।

- अनुकूल परिस्थितियाँ: समशीतोष्ण जलवायु में इस फसल की सबसे अच्छी वृद्धि होती है तथा उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में शीत ऋतु में खेती संभव है।

- खेती के लिये अच्छी जल निकासी वाली, उपजाऊ हल्की काली या दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है, जिसका pH लगभग 7.0 हो।

- पाला, शुष्क परिस्थितियाँ, बादली या वर्षा वाला मौसम अफीम की उत्पादन मात्रा और गुणवत्ता दोनों को कम कर देते हैं।

- भारत में अफीम की खेती: भारत एकमात्र ऐसा देश है, जो नारकोटिक ड्रग्स पर संयुक्त राष्ट्र (यूएन) कन्वेंशन (1961) के तहत गोंद अफीम के उत्पादन के लिये अधिकृत है। 11 अन्य देश अफीम पोस्त की खेती करते हैं, लेकिन वे गोंद नहीं निकालते हैं।

- भारत में अफीम पोस्त की खेती 10वीं शताब्दी से की जा रही है। 16वीं शताब्दी में मुगल काल के दौरान इस पर संघीय एकाधिकार (फेडरल मोनॉपॉली) बन गई, वर्ष 1773 से यह ब्रिटिश शासन के अधीन आ गई, और वर्तमान में भारतीय सरकार द्वारा नियंत्रित की जाती है।

- विनियमन: स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम (NDPS Act), 1985 के तहत, अफीम पोस्त की खेती सख्ती से प्रतिबंधित है, जब तक कि केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (CBN), ग्वालियर (मध्य प्रदेश) द्वारा जारी लाइसेंस प्राप्त न हो।

- किसानों को अपना संपूर्ण अफीम उत्पादन CBN को बेचना होता है, जिसका मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है।

- वर्तमान में तीन पारंपरिक अफीम उत्पादक राज्यों मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के चुनिंदा क्षेत्रों में ही वैध खेती की अनुमति प्राप्त है।

- नारकोटिक ड्रग्स पर संयुक्त राष्ट्र (यूएन) कन्वेंशन (1961) के हस्ताक्षरकर्त्ता के रूप में भारत को अपने अफीम उत्पादन का प्रबंधन करते समय कन्वेंशन में उल्लिखित प्रावधानों और विनियमों का कड़ाई से पालन करना आवश्यक है।

राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत सेक्स सॉर्टेड सीमेन सुविधा

प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत बिहार के पूर्णिया में सेक्स सॉर्टेड सीमेन सुविधा का उद्घाटन किया, जिसका उद्देश्य पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में डेयरी क्षेत्र में सुधार लाना है।

- यह सुविधा स्वदेशी रूप से विकसित ‘गौसॉर्ट’ प्रौद्योगिकी का उपयोग करके प्रतिवर्ष 5 लाख खुराक सेक्स-सॉर्टेड सीमेन का उत्पादन करेगी।

- सेक्स सॉर्टेड सीमेन का उद्देश्य गाय की बछिया के जन्म की संभावना को बढ़ाना, आर्थिक बोझ को कम करके डेयरी किसानों की मदद करना और आय में वृद्धि करना है, विशेष रूप से छोटे, सीमांत और भूमिहीन डेयरी किसानों को लाभ पहुँचाना है।

- सीमेन सेक्स सॉर्टिंग एक ऐसी तकनीक है, जो लगभग 90 प्रतिशत सटीकता के साथ गाय की बछिया के जन्म की संभावना को बढ़ाती है।

राष्ट्रीय गोकुल मिशन

- परिचय: इसे वर्ष 2014 से स्वदेशी गोजातीय नस्लों के विकास और संरक्षण के लिये लागू किया गया है। यह योजना वर्ष 2021 से 2026 तक एकच्छत्र योजना राष्ट्रीय पशुधन विकास योजना के तहत भी जारी रहेगी।

- कार्यान्वयन एजेंसी: पशुपालन और डेयरी विभाग (मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय)।

- उद्देश्य: इसका उद्देश्य गोजातीय उत्पादकता और दूध उत्पादन को स्थायी रूप से बढ़ाना, उच्च गुणवत्ता वाले प्रजनन को बढ़ावा देना, कृत्रिम गर्भाधान (Artificial Insemination- AI) कवरेज का विस्तार करना तथा स्वदेशी गायों और भैंसों की नस्लों का वैज्ञानिक रूप से संरक्षण और संवर्द्धन करना है।

- उपलब्धियाँ:

- दूध उत्पादन: 146.31 मीट्रिक टन (2014-15) से बढ़कर 239.30 मीट्रिक टन (2023-24) (10 वर्षों में 63.55% की वृद्धि)।

- कृत्रिम गर्भाधान: 9.16 करोड़ पशुओं को शामिल किया गया, 14.12 करोड़ कृत्रिम गर्भाधान किये गए, 5.54 करोड़ किसान लाभान्वित हुए।

| और पढ़ें: राष्ट्रीय गोकुल मिशन |

कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य (DRC)

पूर्वी कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य (DRC) के संघर्ष में दो प्रमुख घटनाएँ हुईं — अमेरिका की मध्यस्थता में रवांडा और DRC के बीच एक शांति समझौता तथा कतर की मध्यस्थता में DRC व M23 (मार्च 23 आंदोलन) विद्रोहियों के बीच युद्ध विराम।

- इन प्रयासों के बावजूद, M23 ने अपना आक्रमण पुनः शुरू कर दिया, जिससे शांति उद्देश्यों को नुकसान पहुँचा।

DRC

- राजनीतिक विशेषताएँ:

- अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा देश, DRC, अंगोला, कांगो गणराज्य, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, दक्षिण सूडान, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, तंज़ानिया और ज़ाम्बिया के साथ सीमाएँ साझा करता है।

- देश की दक्षिण-पश्चिम में अटलांटिक महासागर पर एक तटरेखा भी है।

- संघर्ष के मुख्य क्षेत्र उत्तरी किवु, दक्षिण किवु और इतुरी हैं।

- भौगोलिक विशेषताएँ:

- इसमें खनिज-समृद्ध कटंगा पठार (कोबाल्ट, तांबा, टिन, यूरेनियम, हीरे) हैं।

- इसकी राजधानी किंशासा कांगो नदी पर स्थित है, जो भूमध्य रेखा को दो बार पार करने वाली एकमात्र अफ्रीकी नदी है।

- इस देश में कांगो बेसिन, एक विशाल मध्य तराई वर्षावन और सवाना क्षेत्र शामिल हैं।

- DRC में कई प्रमुख झीलें स्थित हैं, जिनमें तांगानिका झील, अल्बर्ट झील, एडवर्ड झील और किवु झील शामिल हैं।

- विरुंगा पर्वत में सक्रिय ज्वालामुखी माउंट न्यारागोंगो (Mount Nyiragongo) देश की उल्लेखनीय भूवैज्ञानिक विशेषताओं में से एक है।

| और पढ़ें: कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य (DRC) |