मराठा सैन्य परिदृश्य को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल

स्रोत: द हिंदू

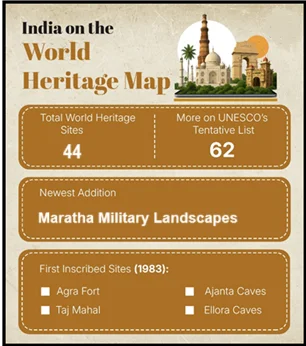

47वीं विश्व धरोहर समिति (World Heritage Committee - WHC) के सत्र में, भारत के आधिकारिक नामांकन मराठा सैन्य परिदृश्य को 2024-25 के चक्र के तहत संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) की विश्व धरोहर स्थल की सूची (World Heritage List) में शामिल किया गया है।

- असम के चराईदेव के मोइदम को वर्ष 2024 में शामिल किये जाने के बाद यह भारत का 44वाँ विश्व धरोहर स्थल बन गया है।

मराठा सैन्य परिदृश्य क्या है?

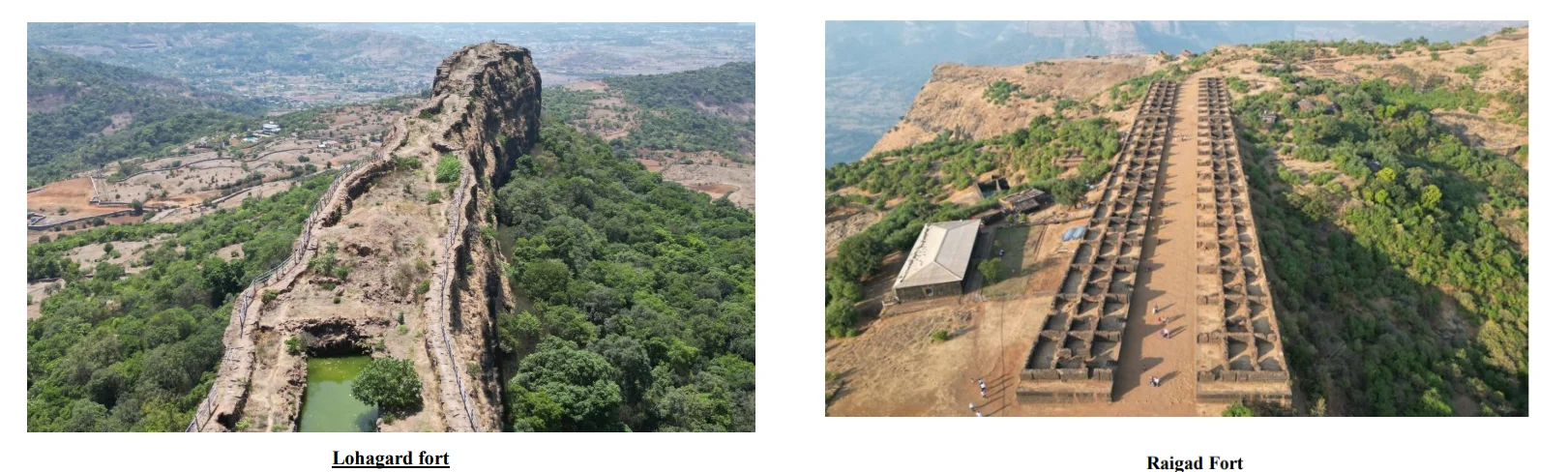

- भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य में कुल 12 प्रमुख किले शामिल हैं, जिनमें से अधिकांश महाराष्ट्र में और एक तमिलनाडु में स्थित है। ये किले 17वीं सदी के अंत से 19वीं सदी की शुरुआत के बीच बनाए गए या विस्तारित किये गए थे।

- तटीय और पहाड़ी क्षेत्रों में रणनीतिक रूप से स्थित इन किलों ने एक मज़बूत रक्षा प्रणाली का निर्माण किया, जिसने मराठा सैन्य शक्ति, व्यापार और क्षेत्रीय नियंत्रण को समर्थन दिया।

- 12 प्रमुख किले:

- महाराष्ट्र : साल्हेर, शिवनेरी, लोहगढ़, खंडेरी, रायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़, सुवर्णदुर्ग, पन्हाला, विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग

- तमिलनाडु : जिंजी किला

- भूभाग के आधार पर वर्गीकरण:

- पहाड़ी किले : साल्हेर, शिवनेरी, लोहगढ़, रायगढ़, राजगढ़, जिंजी।

- पहाड़ी-वन किला : प्रतापगढ़.

- पहाड़ी-पठार किला : पन्हाला.

- तटीय किला : विजयदुर्ग.

- द्वीप किले : खंडेरी, सुवर्णदुर्ग, सिंधुदुर्ग।

- सुरक्षा: 8 किले (शिवनेरी, लोहगढ़, रायगढ़, सुवर्णदुर्ग, पन्हाला, विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग और जिंजी) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) द्वारा संरक्षित हैं ।

- 4 किले (साल्हेर, राजगढ़, खंडेरी और प्रतापगढ़) महाराष्ट्र सरकार के पुरातत्व और संग्रहालय निदेशालय के अधीन हैं।

- विश्व धरोहर स्थल मान्यता: मराठा सैन्य परिदृश्य को इसके स्थापत्य, तकनीकी और सांस्कृतिक महत्त्व के साथ-साथ ऐतिहासिक घटनाओं से इसके संबंध के लिये यूनेस्को मानदंड (iv) और (vi) के तहत नामित किया गया था।

- ऐसे शिलालेखों का उद्देश्य 196 देशों में उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य (OUV) वाली विरासत को संरक्षित और बढ़ावा देना है ।

नोट: यूनेस्को,1972 के विश्व धरोहर सम्मेलन के माध्यम से देशों को सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत स्थलों की पहचान एवं संरक्षण में सहायता प्रदान करता है। भारत वर्ष 1977 में इस सम्मेलन में शामिल हुआ (कुल 196 देशों ने 1972 के विश्व धरोहर सम्मेलन का अनुसमर्थन किया है)।

- प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक राज्य पक्ष विश्व धरोहर सूची में अंकित किये जाने हेतु विश्व धरोहर समिति के विचारार्थ केवल एक स्थल का प्रस्ताव रख सकता है।

- विश्व धरोहर स्थलों की सर्वाधिक संख्या के मामले में भारत विश्व स्तर पर छठे और एशिया-प्रशांत क्षेत्र में दूसरे स्थान पर है। विश्व धरोहर की इसकी संभावित सूची में 62 स्थल हैं, जो भविष्य में किसी भी स्थल को विश्व धरोहर संपत्ति के रूप में माने जाने के लिये एक अनिवार्य सीमा है।

UNESCO विश्व धरोहर चयन मानदंड क्या हैं?

- चयन के मानदंड: किसी स्थल को UNESCO की विश्व धरोहर सूची में शामिल किये जाने के लिये उसमें असाधारण सार्वभौमिक मूल्य (Outstanding Universal Value - OUV) होना चाहिये और उसे दस में से कम से कम एक चयन मानदंड को पूरा करना आवश्यक होता है। ये मानदंड ऑपरेशनल गाइडलाइंस में उल्लिखित होते हैं, जो विश्व धरोहर कन्वेंशन को लागू करने के लिये मुख्य संदर्भ दस्तावेज़ के रूप में कार्य करते हैं।

- पहले ये मानदंड छह सांस्कृतिक और चार प्राकृतिक श्रेणियों में विभाजित थे, लेकिन वर्ष 2005 से इन्हें एकीकृत करके दस सम्मिलित मानदंडों के एक ही सेट में बदल दिया गया है। इन दिशा-निर्देशों को समय-समय पर धरोहर की समझ और संरक्षण के तरीकों में हुए बदलावों को ध्यान में रखते हुए अद्यतन किया जाता है।

- संभावित सूची से किसी स्थल का चयन करने के बाद, संबंधित देश (राज्य पक्ष) उस स्थल के लिये एक विस्तृत नामांकन दस्तावेज़ प्रस्तुत करता है। इस दस्तावेज़ की प्रारंभिक समीक्षा विश्व धरोहर केंद्र (World Heritage Centre) द्वारा की जाती है और फिर इसे मूल्यांकन हेतु विशेषज्ञ संस्थाओं के पास भेजा जाता है।

- मूल्यांकन: नामांकित संपत्ति का मूल्यांकन विश्व धरोहर कन्वेंशन द्वारा अधिकृत सलाहकार निकायों द्वारा स्वतंत्र रूप से किया जाता है। ये निकाय हैं: ICOMOS (अंतर्राष्ट्रीय स्मारक और स्थल परिषद), IUCN (अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ)।

- ICCROM (सांस्कृतिक संपत्ति के संरक्षण और पुनरुद्धार के अध्ययन के लिये अंतर्राष्ट्रीय केंद्र), एक अंतर-सरकारी संगठन है जो समिति को सांस्कृतिक स्थल संरक्षण और प्रशिक्षण गतिविधियों पर विशेषज्ञ सलाह प्रदान करता है।

- शिलालेख: मूल्यांकन के बाद, विश्व धरोहर समिति स्थल चिह्नों पर निर्णय लेने के लिये प्रतिवर्ष बैठक करती है। यह निर्णय स्थगित भी कर सकती है और संबंधित राष्ट्रों से अधिक जानकारी भी मांग सकती है।

- भारत वर्ष 2021-25 तक विश्व धरोहर समिति का सदस्य बन गया।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण करने और पानीपत का तीसरी लड़ाई लड़ने का तात्कालिक कारण क्या था? (2010) (a) वह लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह के मराठों द्वारा निष्कासन का बदला लेना चाहता था। उत्तर: (a) प्रश्न. यूनेस्को (UNESCO) द्वारा जारी विश्व धरोहर सूची में शामिल की गई निम्नलिखित संपत्तियों पर विचार कीजिये: (2024)

उपर्युक्त में से कितनी संपत्तियों को वर्ष 2023 में शामिल किया गया ? (a) केवल एक उत्तर: (b) मेन्स:प्रश्न 1. भारतीय कला विरासत का संरक्षण वर्तमान समय की आवश्यकता है। चर्चा कीजिये। (2018) प्रश्न 2. भारतीय दर्शन एवं परंपरा ने भारतीय स्मारकों की कल्पना और आकार देने में एवं उनकी कला में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विवेचना कीजिये। (2020) |

सिएरा लियोन का पहला यूनेस्को स्थल: गोला-तिवाई कॉम्प्लेक्स

स्रोत: द हिंदू

सिएरा लियोन का गोला-तिवाई कॉम्प्लेक्स, जिसमें गोला रेनफॉरेस्ट नेशनल पार्क (GRNP) और तिवाई द्वीप वन्यजीव अभयारण्य शामिल हैं, को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन (UNESCO) की पहली विश्व धरोहर स्थल के रूप में अंकित किया गया है। यह मान्यता एनवायर्नमेंटल फाउंडेशन फॉर अफ्रीका (EFA) नामक एक गैर-सरकारी संगठन द्वारा दशकों से किये जा रहे संरक्षण प्रयासों के कारण मिली है।

- तिवाई द्वीप, जो मोआ नदी पर स्थित है, केवल 12 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है तथा यहाँ 11 प्रजातियों के प्राइमेट्स (कृच्छप/वानर) पाए जाते हैं, जिनमें संकटग्रस्त पश्चिमी चिम्पांज़ी और किंग कोलोबस बंदर भी शामिल हैं।

- तिवाई अब जैव विविधता अनुसंधान केंद्र और पश्चिम अफ्रीका में समुदाय-आधारित संरक्षण का एक आदर्श मॉडल बन गया है।

- GRNP सिएरा लियोन का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षावन है, जो जैव विविधता से समृद्ध है। इसमें पिग्मी हिप्पोपोटेमस और अफ्रीकन फाॅरेस्ट एलिफेंट जैसी प्रजातियाँ पाई जाती हैं।

- एनवायर्नमेंटल फाउंडेशन फॉर अफ्रीका (EFA) की स्थापना वर्ष 1992 में हुई थी और इसने तिवाई में संरक्षण प्रयासों की शुरुआत 2000 के दशक की शुरुआत में की, विशेष रूप से 1991–2002 के सिएरा लियोन के गृहयुद्ध से हुई क्षति के बाद।

- युद्ध के दौरान निर्वनीकरण, शिकार और अवैध लकड़ी कटाई ने तिवाई को लगभग नष्ट कर दिया था, लेकिन EFA ने पुनर्निर्माण, सामुदायिक भागीदारी तथा जैव विविधता संरक्षण का नेतृत्व किया।

- वर्ष 2014 की इबोला महामारी, कोविड-19 और चरम मौसम परिस्थितियों के बावजूद, EFA ने तिवाई तथा आसपास के वनों को पारिस्थितिकीय विनाश से बचाकर संरक्षित किया।

- UNESCO की मान्यता सिएरा लियोन के लिये एक ऐतिहासिक उपलब्धि है, जो स्थानीय सशक्तीकरण और पारिस्थितिकीय अनुकूलन पर आधारित स्थानीय संरक्षण मॉडल की वैधता को प्रमाणित करती है।

और पढ़ें: सिएरा लियोन

ELV पर ईंधन प्रतिबंध हटाया

स्रोत: द हिंदू

दिल्ली सरकार ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के निर्देशानुसार, एंड ऑफ लाइफ व्हीकल (ELV) 15 वर्ष से अधिक पुरानी पेट्रोल कारों और 10 वर्ष से अधिक पुरानी डीजल वाहनों पर ईंधन प्रतिबंध वापस ले लिया है।

- CAQM दिल्ली NCR और आसपास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण के मुद्दों के समन्वित कार्रवाई, वैज्ञानिक अनुसंधान तथा प्रभावी समाधान सुनिश्चित करने के लिये एक वैधानिक निकाय है।

ELV पर ईंधन प्रतिबंध के लिये कानूनी आदेश:

- NGT आदेश (2015): NGT ने दिल्ली-NCR में 10 वर्ष से अधिक पुराने डीजल वाहनों और 15 वर्ष से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया तथा उनके पुनः पंजीकरण पर रोक लगा दी।

- सर्वोच्च न्यायालय (SC) निर्णय (2018): MC मेहता बनाम भारत संघ, 2018 मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने NGT के आदेशों को बरकरार रखा और गैर-अनुपालन वाहनों को जब्त करने की अनुमति दी।

- मोटर वाहन अधिनियम, 1988: मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत, निजी वाहन का पंजीकरण 15 वर्षों के लिये वैध होता है, जिसके बाद नवीनीकरण कराना आवश्यक होता है।

- केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989: पंजीकरण की अवधि समाप्त हो जाने पर वाहन सड़क पर उपयोग के लिये कानूनी रूप से अनुपयुक्त हो जाता है।

- पर्यावरण संरक्षण (एंड ऑफ लाइफ व्हीकल) नियम, 2025: पंजीकरण समाप्ति के 180 दिनों के भीतर वाहनों को स्क्रैप करना अनिवार्य है।

भारत में वायु प्रदूषण की स्थिति:

- विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, वायु प्रदूषण भारत में एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती है, जो प्रतिवर्ष लगभग 1.67 मिलियन मृत्यु का कारण बनता है, तथा वैश्विक वायु स्थिति 2023 के अनुसार, देश भर में होने वाली सभी मृत्यु में से 17% के लिये ज़िम्मेदार है।

- 2024 की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट (IQAir) में भारत को पाँचवाँ सबसे प्रदूषित देश बताया गया है, जहाँ औसत PM2.5 स्तर 50.6 µg/m³ है, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन की सुरक्षित सीमा से दस गुना अधिक है। दिल्ली विश्व स्तर पर सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी बनी हुई है।

और पढ़ें: भारत का वायु प्रदूषण संकट

अंडमान और निकोबार की जनजातियों की गणना

स्रोत: द हिंदू

भारत की नियोजित 16वीं जनगणना (वर्ष 2026-27) में अंडमान और निकोबार (A & N) द्वीप समूह की छह प्रमुख स्वदेशी जनजातियों अर्थात् ग्रेट अंडमानी, ओंगे, जारवा, सेंटिनली, शोम्पेन और निकोबारी की गणना शामिल होगी। निकोबारी लोगों को छोड़कर, अन्य सभी को विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों (PVTG) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

- ग्रेट अंडमानी: कभी अंडमान द्वीपसमूह की सबसे बड़ी जनजाति रही ग्रेट अंडमानी जनजाति की संख्या अब घटकर केवल 43 (जनगणना 2001) रह गई है, और वे अब स्ट्रेट द्वीप पर बसे हुए हैं।

- ऐतिहासिक रूप से, उन्हें एबरडीन की लड़ाई (वर्ष 1859) में ब्रिटिश हस्तक्षेप का विरोध करने के लिये जाने जाते हैं।

- वे अब खानाबदोश नहीं रहे, यद्यपि कभी-कभार शिकार और मत्स्यन करते हैं।

- ओंगे: भारत की सबसे आदिम शिकारी-संग्राहक जनजातियों में से एक, लिटिल अंडमान में, मुख्य रूप से डुगोंग क्रीक और साउथ बे में निवास करती है।

- वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार, ओंगेस एक अर्द्ध-खानाबदोश जनजाति है जिसकी जनसंख्या 96 है। पारंपरिक रूप से प्रकृति पर निर्भर रहने वाले ये लोग अब सरकारी सहायता प्राप्त करते हैं और अपने डोंगी निर्माण तथा शिल्पकला (Canoe-Making And Crafts) के लिये जाने जाते हैं।

- जारवा: वे मध्य और दक्षिण अंडमान के पश्चिमी तट पर रहने वाली एक खानाबदोश, शिकार-संग्रहकर्त्ता जनजाति हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, उनकी जनसंख्या 380 है।

- सेंटिनली: यह एक शिकार और संग्रह करने वाली जनजाति है, जो उत्तरी सेंटिनल द्वीप पर निवास करती है और बाहरी लोगों के प्रति शत्रुतापूर्ण रहती है। हालाँकि वर्ष 1991 में इनके बीच कुछ समय के लिये मैत्रीपूर्ण संपर्क हुआ था, लेकिन ये लोग ज़्यादातर बातचीत से बचते हैं। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार, इनकी जनसंख्या 39 थी।

- शोम्पेन: शोम्पेन में मंगोलॉयड विशेषताएँ हैं, जो अन्य नीग्रोइड विशेषताओं वाली जनजातियों (जैसे ग्रेट अंडमानी, ओन्गे, जारवा और सेंटिनली) से भिन्न हैं।

- शोम्पेन लोग ग्रेट निकोबार में निवास करते हैं, वे मावा शोम्पेन (Mawa Shompens) [तटीय, नदी घाटी के निवासी] और प्रतिरोधी शोम्पेन (Hostile Shompens) [आंतरिक वन क्षेत्र] में विभाजित हैं।

- वे अत्यधिक एकाकी, अर्द्ध-खानाबदोश शिकारी-संग्राहक हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के आँकड़ों के अनुसार, शोम्पेन जनजाति की अनुमानित जनसंख्या 229 थी।

- निकोबारी: निकोबारी जनजाति निकोबार द्वीपसमूह के 19 द्वीपों में निवास करती है। इनकी उत्पत्ति मंगोलवंशीय मानी जाती है और इनकी जनसंख्या 27,000 से अधिक है। इनकी सामाजिक संरचना छह भौगोलिक समूहों में विभाजित है तथा यह तुहेत नामक पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवार प्रणाली का पालन करती है, जिसमें भूमि और संसाधनों का स्वामित्व सामूहिक होता है।

ग्रे सील

स्रोत: द हिंदू

जैसे-जैसे जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और अत्यधिक मछली पकड़ने की गतिविधियाँ बाल्टिक सागर में ग्रे सील (Halichoerus grypus) के लिये खतरा बन रही हैं, लिथुआनिया ने उनकी जीवित रहने की संभावना को बढ़ाने और जनसंख्या संतुलन बहाल करने के लिये एक पुनर्वास प्रयास शुरू किया है।

- आवास एवं विस्तार क्षेत्र: ग्रे सील उत्तर अटलांटिक महासागर के तटीय जल क्षेत्रों में पाये जाते हैं, जिनमें अमेरिका, कनाडा से लेकर बाल्टिक सागर और यूरोप के कुछ हिस्से शामिल हैं। ये पथरीले तटों, द्वीपों, रेत के टीलों तथा बर्फ पर बाहर निकलकर विश्राम करते हैं।

- आकृति: नर ग्रे सील की लंबाई 10 फीट तक हो सकती है, जबकि मादाएँ आकार में छोटी होती हैं। नर की सिर की बनावट घोड़े जैसी बड़ी और लंबी होती है। शावक जन्म के समय सफेद लैन्गो (lanugo) फर के साथ जन्म लेते हैं, जो उनके शरीर की ऊष्मा को बनाए रखने में सहायता प्रदान करता है।

- व्यवहार एवं आहार: ये प्रजाति प्रजनन और त्वचा झाड़ने (molting) के समय बड़े झुंडों में एकत्र होती है, हालाँकि अन्य समय ये अकेले या छोटे समूहों में रहती है। इनका आहार मुख्यतः मछलियाँ, स्क्विड (squid) और कभी-कभी समुद्री पक्षी होते हैं।

- "सील्स, शीर्ष शिकारी होने के कारण, उच्च मात्रा में प्रदूषकों को अवशोषित कर लेते हैं, जिससे वे समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य के संकेतक बन जाते हैं।"

- प्रजनन एवं आयु: ग्रे सील 25–35 वर्षों तक जीवित रहते हैं। मादा 11 महीनों की गर्भावधि के बाद एक शावक को जन्म देती है।

- संरक्षण स्थिति: ग्रे सील की बाल्टिक सागर उप-जनसंख्या को IUCN रेड लिस्ट में "कम चिंताजनक" (Least Concern) की श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है।

- खतरे: बाल्टिक सागर में ग्रे सीलों को घटती बर्फ की परत, प्रदूषण, मछलियों की घटती संख्या तथा रोगों जैसे गंभीर ख़तरों का सामना करना पड़ रहा है।

.webp)