कारागारों में न्याय : हिरासत मानकों का पुनर्संरचन

यह एडिटोरियल 31/07/2025 को प्रकाशित "इंडियाज़ पुलिस मस्ट गेट आउट ऑफ डर्टी हैरीस शैडो" पर आधारित है। इसमें भारत में प्रचलित हिरासत-जन्य हिंसा की व्यापक समस्या को रेखांकित किया गया है तथा बल-प्रधान पुलिसिंग से हटकर अधिक पेशेवर एवं मानवीय दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। साथ ही, कड़े उत्तरदायित्व मानकों को लागू करने की आवश्यकता पर भी ज़ोर दिया गया है।

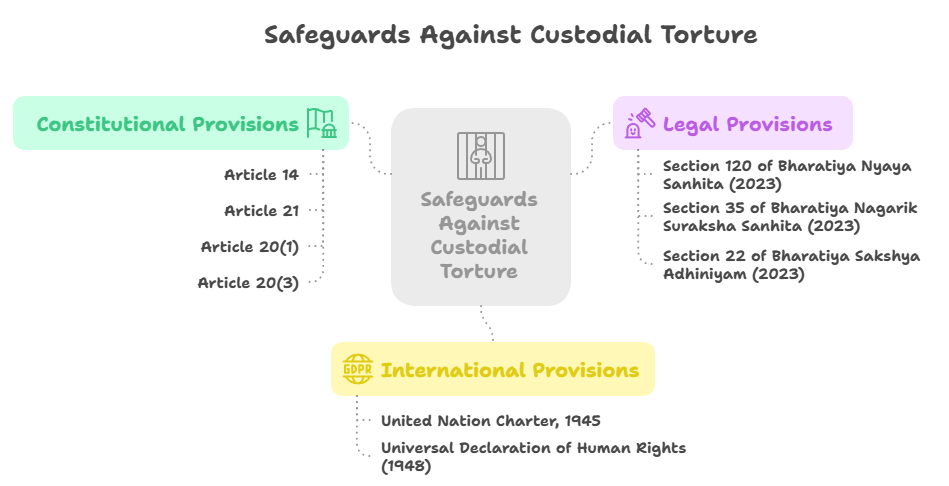

प्रिलिम्स के लिये:अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 20(1), अनुच्छेद 20(3), मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (UDHR), यातना के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC), पुलिस शिकायत प्राधिकरण (पीसीए), के.एस. पुट्टस्वामी (2017) मेन्स के लिये:भारत में हिरासत में मृत्यु: स्थिति, चुनौतियाँ और संबंधित उपाय। |

हाल ही में तमिलनाडु में हुई हिरासत-जन्य मृत्यु की घटना भारत भर में पुलिस तंत्र में प्रचलित कठोर रवैये और अनुचित बल-प्रयोग की चिंताजनक निरंतरता को उजागर करती है। ऐसे मामलों में प्रायः व्यवस्थित एवं साक्ष्य-आधारित जाँच के स्थान पर यातना और बलपूर्वक स्वीकारोक्ति का सहारा लिया जाता है।

इन प्रकार की ज्यादतियों को अक्सर दुर्घटना या आत्महत्या के रूप में गलत रिपोर्ट किया जाता है और दोषी प्रायः दण्ड से बच जाते हैं। यह स्थिति न केवल पुलिस कदाचार से उपजी है बल्कि सम्पूर्ण आपराधिक न्याय-व्यवस्था की गहरी संरचनात्मक खामियों में भी निहित है, जिसमें हिरासत-जन्य मानवीय हानि और दुरुपयोग की जड़ें समाई हुई हैं।

भारत में हिरासत-जन्य मानवीय हानि और दुरुपयोग से संबंधित वर्तमान आँकड़े?

- परिमाण एवं प्रवृत्तियाँ: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के अनुसार, वर्ष 2016 से 2022 के बीच भारत में 11,650 से अधिक हिरासत-जन्य मौतें (पुलिस एवं न्यायिक हिरासत सहित) दर्ज़ की गईं।

- वर्ष 2024 में NHRC ने 2,739 हिरासत-जन्य मौतों की सूचना दी, जिनमें से 155 विशेष रूप से पुलिस हिरासत से संबंधित थीं।

- ग्लोबल टॉर्चर इंडेक्स 2025 ने भारत को “व्यवस्थित यातना एवं हिरासत-जन्य क्रूरता के उच्च जोखिम” वाले देशों की श्रेणी में रखा।

- राज्यवार पैटर्न: NHRC एवं लोकसभा के आँकड़ों (2023) के अनुसार, वर्ष 2018-19 से 2022-23 के बीच उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक हिरासत-जन्य मौतें दर्ज की गईं, इसके बाद क्रमशः महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल एवं तमिलनाडु का स्थान रहा।

भारत में हिरासत-जन्य मानवीय हानि एवं दुरुपयोग के प्रमुख कारण?

- स्वीकारोक्ति के लिये थर्ड डिग्री तरीकों का प्रयोग: मामलों को शीघ्र सुलझाने का दबाव, फॉरेंसिक प्रशिक्षण की कमी एवं जाँच संबंधी अवसंरचना की दुर्बलता, बलपूर्वक स्वीकारोक्ति पर निर्भरता को बढ़ावा देती है।

- यह प्रवृत्ति असंगत रूप से उपेक्षित समुदायों (दैनिक मज़दूर, प्रवासी, अनुसूचित जाति/जनजाति) को प्रभावित करती है, जिससे संरचनात्मक अन्याय की पुनरावृत्ति होती है।

- NCAT के 2019 के विश्लेषण में पाया गया कि पुलिस हिरासत में दर्ज 125 मौतों में से 75 (60%) पीड़ित निर्धन एवं वंचित वर्गों से थे।

- यातना केवल खराब पुलिसिंग नहीं है, यह संरचनात्मक अन्याय का प्रतीक है, जो यह दर्शाता है कि समस्या की जड़ें व्यक्तिगत कदाचार से कहीं गहरी हैं।

- यह प्रवृत्ति असंगत रूप से उपेक्षित समुदायों (दैनिक मज़दूर, प्रवासी, अनुसूचित जाति/जनजाति) को प्रभावित करती है, जिससे संरचनात्मक अन्याय की पुनरावृत्ति होती है।

- पुलिसिंग में सॉफ्ट स्किल्स और सहायता तंत्र की उपेक्षा: पुलिसिंग बजट में उपकरण एवं निगरानी (हार्डवेयर) पर तो व्यय किया जाता है, परंतु क्षमता-विकास, मानसिक स्वास्थ्य या मानवाधिकार प्रशिक्षण (सॉफ्टवेयर) पर अल्प निवेश होता है।

- प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ (2006) के निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों को जाँच एवं कानून-व्यवस्था कार्यों को अलग करने सहित प्रमुख सुधार लागू करने के निर्देश दिये थे, परंतु इनका पूर्ण क्रियान्वयन अभी तक नहीं हुआ।

- अधिकांश अधिकारियों को मानवाधिकार या आघात-संवेदनशील पुलिसिंग का सीमित प्रशिक्षण मिलता है। अधिक कार्यभार, तनाव और अपर्याप्त सहयोग के कारण थकान बढ़ती है, जो कई बार क्रूरता में परिवर्तित हो जाती है।

- सुप्रीम कोर्ट (2015) के निर्देशानुसार सभी थानों एवं पूछताछ कक्षों में CCTV कवरेज अनिवार्य है, किंतु यह अक्सर अनुपस्थित, खराब या जानबूझकर निष्क्रिय पाया जाता है।

- हिरासत में बंद व्यक्तियों की आवाजाही का डिजिटल लॉगिंग तथा पूछताछ की वीडियो/ऑडियो रिकॉर्डिंग प्रायः नियमित रूप से नहीं की जाती।

- कारगारों पर क्षमता से अधिक मानवीय दबाब एवं अपर्याप्त संसाधन: भारत कारगारों पर क्षमता से अधिक मानवीय दबाब है, जिससे तंत्र पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है और हिरासत-जन्य हिंसा की संभावना बढ़ती है।

- भारत की 75% से अधिक जेल आबादी अंडरट्रायल कैदियों की है, जो न्यायिक विलंब एवं अपर्याप्त विधिक सहायता के कारण लम्बे समय तक कारावास में रहते हैं।

- कारगारों पर क्षमता से अधिक मानवीय दबाब तनाव को बढ़ाती है और दुर्व्यवहार की संभावना अधिक करती है।

- राष्ट्रीय स्तर पर भारत की जेलें 131% क्षमता पर संचालित हो रही हैं और स्थिति पिछले एक दशक में और बिगड़ी है।

- वेब सीरीज़ क्रिमिनल जस्टिस (काल्पनिक रूप से) भारतीय जेलों की गिरती स्थिति, विशेषकर महिला कैदियों के संदर्भ में, स्पष्ट रूप से दर्शाती है।

- ग्रामीण एवं अविकसित क्षेत्रों के थाने प्रायः हिरासत में बंद व्यक्तियों को उचित तरीके से प्रबंधित करने के लिये पर्याप्त रूप से सुसज्जित नहीं होते, जिससे अनुचित हिरासत एवं यातना जैसे मामलों की संभावना बढ़ जाती है।

- भारत की 75% से अधिक जेल आबादी अंडरट्रायल कैदियों की है, जो न्यायिक विलंब एवं अपर्याप्त विधिक सहायता के कारण लम्बे समय तक कारावास में रहते हैं।

- विधिक एवं संस्थागत सुधारों का अभाव: डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (1996) एवं के.एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ (2017) जैसे मामलों में हिरासत-जन्य यातना पर स्पष्ट विधिक सुरक्षा प्रावधान हैं, परंतु व्यवहार में इन्हें अभी तक शामिल नहीं किया गया है।

- स्वतंत्र यातना विरोधी कानून का अभाव, यातना के विरुद्ध यू.एन. कन्वेंशन का अनुमोदन न होना और उत्तरदायित्व लागू करने के ठोस तंत्र का अभाव, पुलिस सुधारों के प्रति तंत्र की उपेक्षा को दर्शाता है।

- वर्ष 2016 से 2022 के बीच NHRC ने केवल 1,184 मामलों में मुआवजे की सिफारिश की।.

- अनुशासनात्मक कार्रवाई मात्र 21 मामलों में की गई (कुल का केवल 0.18%) और किसी भी मामले में अभियोजन नहीं हुआ।

- भारत के विधि आयोग की 273वीं रिपोर्ट (2017) ने यातना निवारण विधेयक पारित करने की सिफारिश की थी, किंतु अब तक कोई विधायी कार्रवाई नहीं हुई, जिससे न्याय प्रणाली हिरासत-जन्य मौतों को रोकने में अप्रभावी बनी हुई है।

- नागरिक समाज की भागीदारी का अभाव: पुलिस गतिविधियों की निगरानी करने वाली स्वतंत्र नागरिक संस्थाएँ प्रायः कमज़ोर अथवा अप्रभावी होती हैं। पुलिस जवाबदेही सुनिश्चित करने में सक्रिय नागरिक समाज की भागीदारी सीमित है तथा हिरासत में मानवाधिकार उल्लंघन के प्रति जन-जागरूकता का अभाव है।

- मीडिया एवं NGOs ने हिरासत-जन्य दुरुपयोग को उजागर करने में भूमिका निभाई है, परंतु सीमित संसाधन, कानूनी दबाव या सरकारी हस्तक्षेप के कारण ये अभियान लम्बे समय तक नहीं चल पाते।

- यद्यपि राज्य एवं जिला स्तर पर पुलिस शिकायत प्राधिकरण (पीसीए) की स्थापना की गई है, किंतु इन संस्थाओं में आवश्यक अधिकार एवं संसाधनों का अभाव है, जिससे जवाबदेही लागू करने की उनकी क्षमता सीमित हो जाती है।

भारत में सुरक्षित एवं जवाबदेह हिरासत व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक सुधार क्या हैं?

- विधिक एवं नीतिगत उपाय: संसद को विधि आयोग की 273वीं रिपोर्ट की सिफारिश के अनुसार समयबद्ध जाँच एवं हिरासत-जन्य हिंसा के लिये जवाबदेही सुनिश्चित करने वाला एक स्वतंत्र यातना विरोधी कानून पारित करना चाहिये।

- कानून में सभी पूछताछ की व्यवस्थित एवं समयबद्ध वीडियो या ऑडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य की जाए, स्वतंत्र ऑडिट हो और इन्हें अदालत में वैध साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाए।

- भारत को संयुक्त राष्ट्र यातना-विरोधी अभिसमय (UNCAT) का अनुमोदन करना चाहिये, जिससे देश की पुलिसिंग प्रथाएँ वैश्विक मानकों एवं निगरानी के अधीन हों।

- पीड़ित परिवारों को शीघ्र मुआवजा एवं सार्थक पुनर्वास प्रदान करने हेतु एक व्यापक नीति बनाई जाए और सरकार को किसी भी अनुचित विलंब या अस्वीकृति के लिये ज़िम्मेदार ठहराया जाए।

- पीड़ित परिवारों को शीघ्र मुआवजा एवं सार्थक पुनर्वास प्रदान करने हेतु एक व्यापक नीति बनाई जाए और सरकार को किसी भी अनुचित विलंब या अस्वीकृति के लिये ज़िम्मेदार ठहराया जाए।

- पुलिस कल्याण एवं प्रशिक्षण को प्राथमिकता: पुलिस बजट का कम-से-कम 5% भाग अधिकारियों के मानसिक स्वास्थ्य, परामर्श सेवाओं और नियमित मानवाधिकार प्रशिक्षण हेतु आवंटित किया जाए।

- मानसिक स्वास्थ्य को पुलिस बल में विलासिता नहीं बल्कि अनिवार्यता के रूप में संस्थागत किया जाए।

- पुलिस प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में अनिवार्य रूप से नैतिकता, सामुदायिक पुलिसिंग, आघात-संवेदनशील देखभाल तथा अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाएँ (जैसे उन्नत लोकतंत्रों में अपनाया गया PEACE मॉडल – Preparation and Planning, Engage and Explain, Account, Closure, Evaluation) को शामिल किया जाए।

- नॉर्वे, कनाडा और न्यूज़ीलैंड जैसे देशों में इसे सफलता के साथ लागू किया गया है और यूरोपीय समिति फॉर द प्रिवेंशन ऑफ टॉर्चर (CPT) ने इसे मान्यता दी है।

- तकनीकी एवं प्रक्रियागत सुरक्षा उपाय: सभी थानों एवं लॉक-अप्स में टैंपर-प्रूफ CCTV कैमरे लगाये जाएं, जिनकी रियल-टाइम मॉनिटरिंग हो तथा छेड़छाड़ या निष्क्रिय करने पर सख़्त अनुशासनात्मक कार्रवाई हो।

- डिजिटल कस्टडी रजिस्टर और लॉगबुक अपनाये जाएं, जिससे प्रत्येक हिरासत में लिये गये व्यक्ति की गतिविधियों का सटीक अभिलेख रखा जा सके।

- प्रत्येक गिरफ्तारी, स्थानांतरण या हिरासत का रियल-टाइम डिजिटल लॉगिंग एवं जियो-टैगिंग एक केंद्रीय पुलिस डाटाबेस में एकीकृत की जाए। प्रत्येक प्रविष्टि को टाइम-स्टैम्प, अधिकारी की पहचान, स्थान एवं चिकित्सकीय स्थिति से जोड़ा जाए।

- फॉरेंसिक-आधारित जाँच को सामान्य बनाना: भारत के आपराधिक जाँच मॉडल को स्वीकारोक्ति-आधारित से साक्ष्य-आधारित पुलिसिंग में बदला जाए, जिसके लिये FIR चरण से ही फॉरेंसिक एकीकरण अनिवार्य किया जाए।

- ज़िला स्तर पर फॉरेंसिक प्रयोगशालाओं को प्रशिक्षित कर्मियों, चेन-ऑफ-कस्टडी व्यवस्था एवं डिजिटल केस ट्रैकिंग से सुदृढ़ किया जाए।

- फॉरेंसिक प्रोटोकॉल को पुलिस प्रशिक्षण पाठ्यक्रम एवं SOPs में समाहित किया जाए।

- वैज्ञानिक दृष्टिकोण वस्तुनिष्ठता सुनिश्चित करता है तथा हिरासत-जन्य हिंसा के प्रोत्साहनों को कम करता है।

- पर्यवेक्षण एवं शिकायत तंत्र का सशक्तीकरण: राज्य एवं ज़िला स्तर पर पुलिस शिकायत प्राधिकरण (पीसीए) को स्वतंत्र जाँच, सुओ मोटो कार्यवाही, अनिवार्य सार्वजनिक रिपोर्टिंग और बाइंडिंग सिफारिशों (या अस्वीकृति की स्थिति में विस्तृत समीक्षा) की शक्ति दी जाये।

- प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य पुलिस के कार्य की निगरानी हेतु राज्य सुरक्षा आयोग गठित करने की सिफारिश की थी, ताकि पुलिस पर अनुचित प्रभाव या दबाव कम हो।

- पुलिस प्रदर्शन मूल्यांकन में हिरासत की कार्यप्रणाली का ऑडिट: स्टेशन हाउस अधिकारियों एवं अन्वेषण इकाइयों के वार्षिक मूल्यांकन में हिरासत ऑडिट स्कोर शामिल किया जाये, जिसमें शिकायतों की संख्या, चिकित्सकीय रिपोर्टिंग अनुपालन एवं CCTV फुटेज की समीक्षा आधारित अंक हों।

- कम स्कोर को पदोन्नति से वंचित करना तथा उच्च अनुपालन को प्रोत्साहन से जोड़ना चाहिये।

- कैरियर परिणामों को नैतिक हिरासत आचरण से जोड़कर आंतरिक जवाबदेही विकसित की जा सकती है।

- प्रदर्शन का मूल्यांकन गरिमा संरक्षण को पुरस्कृत करने पर केंद्रित होना चाहिये।

निष्कर्ष

भारत में हिरासत संबंधी प्रथाओं में परिवर्तन केवल विधिक सुधार का विषय नहीं है, बल्कि यह हमारे मानव गरिमा एवं संवैधानिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता की गहन परीक्षा भी है। जब भारत अपने लोकतांत्रिक संस्थानों को सुदृढ़ बनाने की दिशा में अग्रसर है, तब यह स्वीकार करने का समय है कि सहानुभूति से रहित शक्ति, कुछ परिस्थितियों में, मात्र हिंसा का दूसरा नाम बन जाती है।

पुलिसिंग में वास्तविक सुधार अत्यंत आवश्यक है और यह सुधार पेशेवरिता, मानव गरिमा के प्रति सम्मान एवं न्याय के प्रति अटूट प्रतिबद्धता में निहित होना चाहिये।

जैसा कि कहा गया है—

“किसी राष्ट्र की न्याय प्रणाली का मूल्यांकन केवल इस आधार पर नहीं होता कि वह दोषियों को कैसे दंडित करती है, बल्कि इस आधार पर भी होता है कि वह असहायों की रक्षा किस प्रकार करती है।”

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न: भारत में हिरासत-जन्य हिंसा की निरंतरता के मूल कारण क्या हैं? हिरासत-जन्य यातना को समाप्त करने और न्याय सुनिश्चित करने हेतु व्यावहारिक सुधारों का सुझाव दीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रश्न. मौत की सज़ा को कम करने में राष्ट्रपति द्वारा देरी का उदाहरण सार्वजनिक बहस के तहत न्याय से इनकार के रूप में सामने आए हैं। क्या ऐसी याचिकाओं को स्वीकार/अस्वीकार करने के लिये राष्ट्रपति के लिये कोई समय निर्दिष्ट होना चाहिये? विश्लेषण कीजिये। (मुख्य परीक्षा- 2014) प्रश्न. भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) सबसे प्रभावी हो सकता है जब इसके कार्यों को सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करने वाले अन्य तंत्रों द्वारा पर्याप्त रूप से समर्थित किया जाता है। उपर्युक्त अवलोकन के आलोक में मानवाधिकार मानकों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने में न्यायपालिका एवं अन्य संस्थानों के प्रभावी पूरक के रूप में NHRC की भूमिका का आकलन कीजिये। (मुख्य परीक्षा- 2014) |