भारत में सतत् शहरीकरण हेतु रोडमैप

यह एडिटोरियल 29 अक्तूबर, 2025 को दि इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित “Urban planning in India is restricted to land-use planning. This needs to change” पर आधारित है। लेख का तर्क है कि भारत की शहरी योजना पुरानी और अत्यधिक भूमि-उपयोग नियमन पर केंद्रित है। इसमें यह आह्वान किया गया है कि शहरी नियोजन को एक एकीकृत आर्थिक दृष्टि, संसाधन प्रबंधन, जलवायु कार्रवाई, और क्षेत्रीय नियोजन की दिशा में रूपांतरित किया जाए, ताकि शहर विकास और स्थिरता के इंजन बन सकें।

प्रिलिम्स के लिये: शहरीकरण, स्मार्ट सिटीज़ मिशन, अमृत मिशन, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM), पीएम2.5, चक्रवात फानी (2019), आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन (CDRI), सतत् विकास लक्ष्य 11 (SDG 11)

मेन्स के लिये: शहरीकरण का अर्थ और प्रमुख प्रवृत्तियाँ, भारत में तीव्र शहरीकरण के लिये उत्तरदायी कारक, भारत में तीव्र शहरीकरण से उत्पन्न प्रमुख चुनौतियाँ, भारत में सतत् एवं समावेशी शहरीकरण सुनिश्चित करने के उपाय।

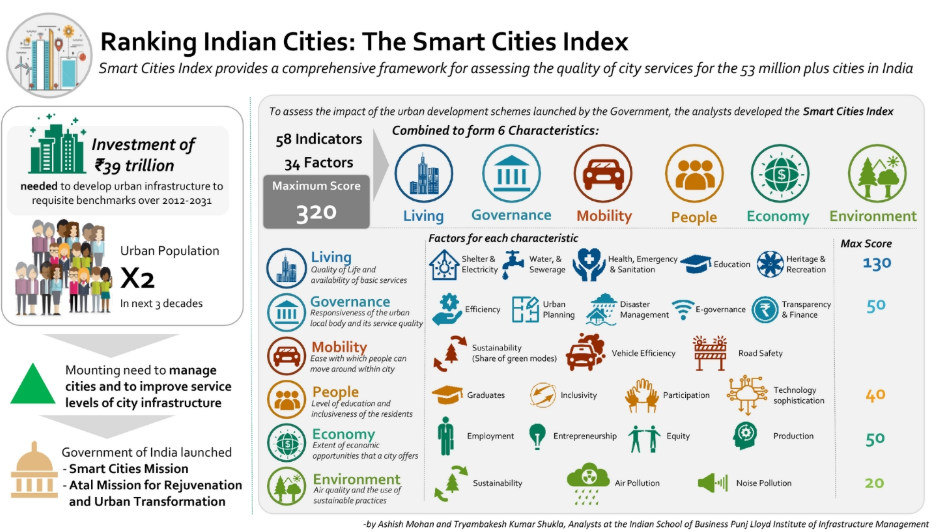

भारत के 2047 तक 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये ऐसे शहरी नियोजन सुधारों की आवश्यकता है जो पारंपरिक भूमि-उपयोग नियमन से आगे बढ़ें। अनुमान है कि 2050 तक भारत की 53% से अधिक जनसंख्या शहरी होगी और शहर देश के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में लगभग दो-तिहाई योगदान देंगे। वर्तमान योजनाओं में आर्थिक दृष्टिकोण, संसाधन बजटिंग और जलवायु कार्रवाई का पर्याप्त एकीकरण नहीं है। अवसंरचना की खामियों, पर्यावरणीय चुनौतियों और प्रशासनिक अक्षमताओं को दूर करने के लिये व्यापक नीतिगत सुधार आवश्यक हैं, ताकि समुत्थानशीलता, समावेशी और विकासोन्मुख शहरी केंद्रों का निर्माण किया जा सके।

शहरीकरण को आकार देने वाले वर्तमान प्रमुख रुझान क्या हैं?

- परिभाषा: शहरीकरण या ‘शहरी संक्रमण’ उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसमें जनसंख्या का स्थानांतरण मुख्यतः कृषि-प्रधान, विस्तृत ग्रामीण बस्तियों से औद्योगिक और सेवा-आधारित आर्थिक गतिविधियों वाले सघन शहरी केंद्रों की ओर होता है (संयुक्त राष्ट्र, 2018)।

- इससे समग्र रूप से एक अधिक शहरीकृत समाज का निर्माण होता है, जो ग्रामीण समुदायों और शहरी निवासियों, दोनों से अनुकूलन (Adaptation) की अपेक्षा करता है।

- शहरीकरण वह प्रमुख प्रक्रिया है जिसके माध्यम से शहरों का गठन और उनका विकास होता है।

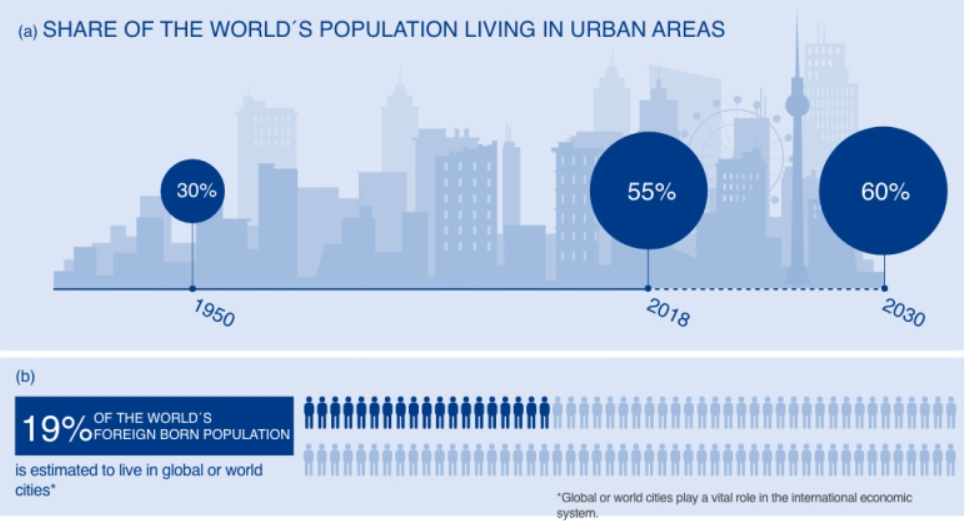

- वैश्विक रुझान: विश्व की जनसंख्या वर्ष 1950 में 75.1 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2021 में अनुमानित 787 करोड़ हो गई है।

- संयुक्त राष्ट्र (UN) के अनुसार, वर्ष 2018 तक विश्व की लगभग 55% जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में निवास कर रही थी।

- यह अनुपात वर्ष 2050 तक बढ़कर 68% होने का अनुमान है, जिससे विश्वभर के शहरी क्षेत्रों में लगभग 2.5 अरब नई जनसंख्या जुड़ जाएगी। यह भी अनुमानित है कि इस वृद्धि का 90% हिस्सा एशिया और अफ्रीका में केंद्रित होगा।

- विश्व के अधिकांश सबसे तेज़ी से बढ़ने वाले शहर एशिया और अफ्रीका में स्थित हैं। वर्ष 2018 से 2050 के बीच, अफ्रीका की शहरी जनसंख्या तीन गुना होने का अनुमान है, जबकि एशिया की शहरी जनसंख्या में 61% की वृद्धि होने की संभावना है। इस प्रकार, 2050 तक विश्व की अधिकांश शहरी जनसंख्या एशिया (52%) और अफ्रीका (21%) में केंद्रित होगी (संयुक्त राष्ट्र, 2018)।

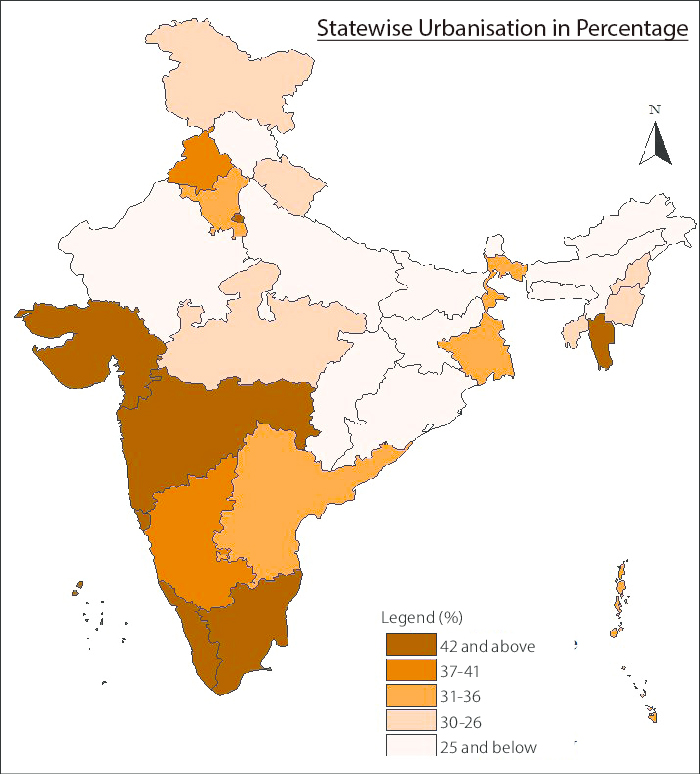

- भारत में रुझान: भारत की शहरी जनसंख्या वर्ष 2014 में 41 करोड़ से बढ़कर 2050 तक 81.4 करोड़ होने का अनुमान है।

- भारत में, जनगणना 2011 के अनुसार, देश की लगभग 31% जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में निवास करती है।

- वर्ष 2030 तक, 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों की संख्या 42 से बढ़कर 68 होने की संभावना है (McKinsey, 2010)।

- भारत के चार शहर- अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद, जिनकी वर्तमान जनसंख्या 50 से 100 लाख के बीच है, आने वाले वर्षों में महानगरों (Megacities) के रूप में विकसित होने की संभावना है। इस प्रकार, 2030 तक भारत में कुल सात महानगर होने का अनुमान है (UN DESA, 2014)।

भारत में शहरीकरण की तीव्र गति हेतु कौन-से कारक ज़िम्मेदार हैं?

- जनसंख्या वृद्धि और प्रवासन: वर्ष 2025 के मध्य तक भारत की कुल जनसंख्या लगभग 1.46 अरब तक पहुँच गई, जिससे शहरी क्षेत्रों पर अत्यधिक दबाव पड़ा है।

- बेहतर रोज़गार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की तलाश में हर वर्ष लाखों लोग ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन करते हैं।

- इसी प्रवासन के परिणामस्वरूप मुंबई की जनसंख्या 2018 में 2.2 करोड़ से अधिक हो गई, जबकि दिल्ली की जनसंख्या 3.1 करोड़ को पार कर गई।

- मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन (MoSPI) द्वारा जारी पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे (PLFS) 2020-21 पर आधारित "माइग्रेशन इन इंडिया, 2020-21" रिपोर्ट के अनुसार, भारत में कुल माइग्रेशन रेट 28.9% था, जिसमें ग्रामीण इलाकों में यह 26.5% दर्ज किया गया।

- कुल प्रवासियों में से लगभग 10.8% ने अपने प्रवासन का कारण रोज़गार से संबंधित कारणों को बताया।

- आर्थिक अवसर और औद्योगिकीकरण: शहरी क्षेत्र वर्तमान में भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में लगभग 63% योगदान देते हैं (नीति आयोग, 2022) और यह हिस्सा वर्ष 2030 तक 75% तथा 2050 तक 80% तक पहुँचने का अनुमान है (आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय- MoHUA, 2023)।

- शहरी केंद्र कृषि से परे सेवा क्षेत्र (Services) और विनिर्माण क्षेत्र (Manufacturing) में विविध रोज़गार अवसर प्रदान करते हैं।

- “भारत की सिलिकॉन वैली” के रूप में बेंगलुरु के उभार ने 10 लाख से अधिक आईटी पेशेवरों को आकर्षित किया है।

- शहरी नौकरियाँ आमतौर पर उच्च वेतन प्रदान करती हैं, महानगरीय क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति आय ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में कई गुना अधिक होती है, जिससे आर्थिक कारणों से प्रेरित शहरीकरण की गति और तेज़ हो रही है।

- शहरी केंद्र कृषि से परे सेवा क्षेत्र (Services) और विनिर्माण क्षेत्र (Manufacturing) में विविध रोज़गार अवसर प्रदान करते हैं।

- बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और बुनियादी सुविधाएँ: दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और बेंगलुरु में मेट्रो रेल नेटवर्क के विकास ने शहरी गतिशीलता (Urban mobility) में सुधार किया है तथा शहरी विस्तार (Urban Sprawl) को प्रोत्साहित किया है।

- राष्ट्रीय राजमार्गों और डिजिटल अवसंरचना के विस्तार ने शहरी केंद्रों को छोटे शहरों से जोड़ा, जिससे क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण (regional economic integration) और शहरी प्रसार (Urban Expansion) को बढ़ावा मिला है।

- शहरों में जीवन-रक्षा दर (Survival Rate) अधिक है और स्वास्थ्य सुविधाएँ बेहतर हैं, जिसके परिणामस्वरूप मृत्यु दर कम और जनसंख्या में निरंतर वृद्धि देखी जा रही है।

- पर्यावरणीय और सामाजिक प्रेरक (Push) कारक: पर्यावरणीय क्षरण और सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों से उत्पन्न ग्रामीण संकट शहरों की ओर प्रवासन को प्रेरित करने वाला एक प्रमुख कारक है।

- निरंतर आने वाले सूखे, बाढ़ और चक्रवात ग्रामीण आजीविकाओं को तेज़ी से प्रभावित और बाधित कर रहे हैं।

- उदाहरण के लिये, चक्रवात फानी (2019) ने ओडिशा के तटीय क्षेत्रों से हज़ारों लोगों को विस्थापित कर दिया, जिससे उनमें से अनेक को शहरी केंद्रों की ओर पलायन करना पड़ा।

- जलवायु परिवर्तन, भूमि खंडन और कृषि के यांत्रिकीकरण ने ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार के अवसरों को और कम कर दिया है, जिससे शहरी क्षेत्रों की ओर जनसंख्या प्रवाह (Urban Influx) और अधिक तीव्र हो गया है।

- मौसमी कृषि से अनियमित आय होती है, जिसके कारण ग्रामीण श्रमिक स्थायी रोज़गार की तलाश में शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन करते हैं।

- ग्रामीण–शहरी आय असमानताएँ और सीमित सामाजिक-आर्थिक उन्नति (upward mobility) लोगों को शहरों की ओर अग्रसर होने के लिये प्रेरित करती हैं।

- ग्रामीण श्रमिक मुख्यतः कम वेतन वाले कृषि कार्यों या अनौपचारिक क्षेत्र (informal sector) की नौकरियों में कार्यरत होते हैं, जिससे आजीविका के अवसर सीमित रह जाते हैं और वे प्रवासन के लिये प्रेरित होते हैं।

- आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार, कृषि क्षेत्र में महिला श्रमिकों की भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो वर्ष 2017-18 में 57% से बढ़कर सत्र 2023-24 में 64.4% हो गई है।

- उसी अवधि के दौरान, कृषि क्षेत्र में पुरुषों की भागीदारी 40.2% से घटकर 36.3% रह गई।

- आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार, कृषि क्षेत्र में महिला श्रमिकों की भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो वर्ष 2017-18 में 57% से बढ़कर सत्र 2023-24 में 64.4% हो गई है।

- निरंतर आने वाले सूखे, बाढ़ और चक्रवात ग्रामीण आजीविकाओं को तेज़ी से प्रभावित और बाधित कर रहे हैं।

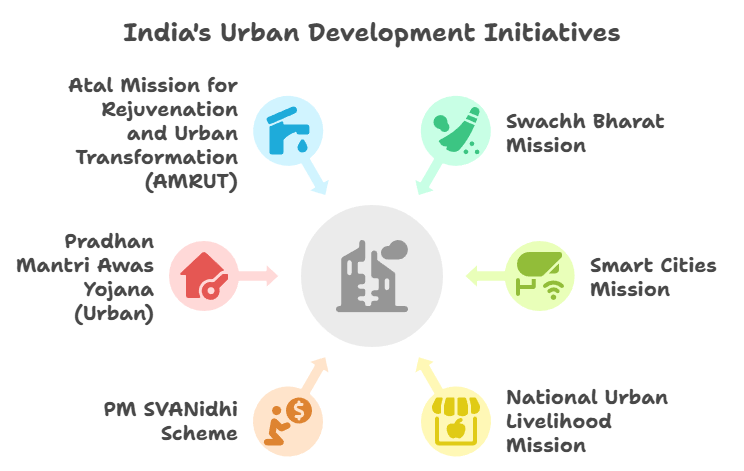

- सरकारी नीतियाँ और शहरी विकास पहलें: स्मार्ट सिटीज़ मिशन का उद्देश्य 100 नागरिक-अनुकूल और सतत् शहरों का निर्माण करना है, जबकि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) का लक्ष्य वर्ष 2025 तक 2 करोड़ किफायती आवासों का निर्माण करना है।

- अमृत मिशन (AMRUT Mission) देश के 500 से अधिक शहरों में जल आपूर्ति, सीवरेज जैसी मूलभूत शहरी अवसंरचना में सुधार करता है।

- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM) का उद्देश्य शहरी गरीबों के लिये कौशल विकास और रोज़गार के अवसरों को बढ़ाना है।

- शहरी परिवहन पहलों का उद्देश्य भीड़भाड़ और प्रदूषण को कम करने के लिये सतत् सार्वजनिक परिवहन तथा गैर-मोटर चालित परिवहन (Non-motorised Transport) को बढ़ावा देना है।

- इन नीतिगत पहलों से शहरी अवसंरचना, आवास और निवास-योग्यता (livability) में सुधार हुआ है, जिससे शहरीकरण की प्रक्रिया और अधिक तीव्र हुई है।

भारत में शहरीकरण की तीव्र गति से उत्पन्न प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं?

- अवसंरचना पर अत्यधिक दबाव: भारत के शहर तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या के कारण भारी दबाव में हैं।

- वर्ष 2036 तक भारत के शहरी क्षेत्रों में लगभग 60 करोड़ लोग निवास करेंगे, जो कुल जनसंख्या का लगभग 40% होगा, यह वर्ष 2011 की 31% शहरी जनसंख्या की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि है। इस तीव्र शहरी विस्तार के कारण सड़कों, सार्वजनिक परिवहन, जल आपूर्ति, स्वच्छता और ऊर्जा अवसंरचना पर अत्यधिक दबाव पड़ा है।

- दिल्ली और मुंबई जैसे शहर गंभीर यातायात जाम और अतिभारित परिवहन प्रणालियों से जूझ रहे हैं, जिससे प्रतिवर्ष लगभग 22 अरब अमेरिकी डॉलर का आर्थिक नुकसान होता है (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार)।

- यातायात जाम और वायु प्रदूषण: भारत में यातायात जाम से प्रतिवर्ष अरबों डॉलर का आर्थिक नुकसान होता है और यह विषाक्त वायु प्रदूषण का एक प्रमुख कारण भी है।

- दिल्ली, मुंबई और कोलकाता विश्व के सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल हैं, जहाँ PM2.5 स्तर विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की सीमा से कहीं अधिक है।

- उदाहरण के लिये, दिल्ली में वायु प्रदूषण के कारण प्रतिवर्ष लगभग 1.2 लाख लोगों की समयपूर्व मृत्यु होती है।

- सार्वजनिक परिवहन और गैर-मोटर चालित यात्रा को प्राथमिकता देने संबंधी राष्ट्रीय नीतिगत अनुशंसाएँ प्रायः शहर स्तर पर क्रियान्वयन योग्य गतिशीलता योजनाओं में परिवर्तित नहीं हो पातीं।

- दिल्ली, मुंबई और कोलकाता विश्व के सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल हैं, जहाँ PM2.5 स्तर विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की सीमा से कहीं अधिक है।

- आवास की कमी और जल संकट: भारत में लगभग 1.878 करोड़ आवास इकाइयों की कमी है, जिसका प्रभाव मुख्यतः निम्न-आय वर्ग पर पड़ता है। इस कारण अपर्याप्त स्वच्छता, स्वास्थ्य सेवाओं और सुरक्षा मानकों वाले मलिन बस्ती क्षेत्रों (Slums) का विस्तार हो रहा है।

- वर्ष 2011 तक लगभग 17% शहरी परिवार झुग्गी-झोपड़ियों में रहते थे तथा शहरी माँग आपूर्ति से अधिक होने के कारण स्थितियाँ और भी बिगड़ती जा रही हैं।

- शहरी क्षेत्रों में जल की भारी कमी है, केवल 62% घरों में ही पाइप से जल की सुविधा उपलब्ध है और अपशिष्ट जल शोधन क्षमता 30% से भी कम है।

- उदाहरण के लिये, दिल्ली में यमुना नदी गंभीर रूप से प्रदूषित है, जिससे जल पीने के लिये असुरक्षित है।

- पर्यावरणीय क्षरण: तेज़ी से बढ़ते शहरी विकास के कारण हरित क्षेत्रों, आर्द्रभूमि और जल निकायों का ह्रास हो रहा है।

- तेज़ी से बढ़ते शहरी विस्तार के कारण अपशिष्ट उत्पादन में वृद्धि हो रही है। भारत में सालाना लगभग 62 मिलियन टन अपशिष्ट उत्पन्न होता है, जिसमें से केवल 75-80% ही एकत्र किया जाता है और 30% से भी कम का उपचार या पुनर्चक्रण किया जाता है।

- इस अनियंत्रित अपशिष्ट निपटान और शहरी अपवाह ने जल की गुणवत्ता को गंभीर रूप से प्रभावित किया है; केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) द्वारा नवंबर 2022 में प्रकाशित प्रदूषित नदी खंड रिपोर्ट के अनुसार, भारत के 30 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की 279 नदियों में 311 प्रदूषित खंडों का अभिनिर्धारण किया गया है।

- मुंबई (2021) और बेंगलुरु (2024) में बाढ़ बढ़ते नगरीय उष्मा द्वीप, पर्यावरणीय कमज़ोरियों के उदाहरण हैं।

- अकुशल शहरी शासन और खंडित योजना: संस्थागत कमज़ोरियाँ, समन्वित योजना का अभाव एवं पुराने नियम सतत् शहरी विकास में बाधा डालते हैं।

- 74वें संविधान संशोधन के तहत बारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध कार्यों के अप्रभावी हस्तांतरण ने शहरी स्थानीय शासन को और कमज़ोर कर दिया है, जिससे शहरी स्थानीय निकायों (ULB) की स्वायत्तता एवं जवाबदेही सीमित हो गई है।

- भारतीय शहर मास्टर प्लान मुख्य रूप से भूमि-उपयोग नियंत्रण और जनसंख्या-आधारित सेवा आवंटन पर केंद्रित हैं, जबकि दीर्घकालिक आर्थिक दृष्टिकोण या शहरों को ‘आर्थिक विकास केंद्रों’ में बदलने पर बहुत कम ज़ोर दिया गया है।

- भारत में लगभग 3,894 जनगणना नगर हैं जिनमें पहचान और नियोजन की धीमी प्रक्रिया के कारण अपर्याप्त बुनियादी अवसंरचना है।

- शहरी भारत राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद का लगभग दो-तिहाई उत्पन्न करता है, फिर भी नगरपालिकाएँ देश के कर राजस्व के 1% से भी कम को नियंत्रित करती हैं।

- उच्च आवश्यकताओं के बावजूद, संपत्ति करों के माध्यम से राजस्व के केवल एक अंश का ही सृजन होता है, जिससे केंद्रीय हस्तांतरण पर निर्भरता के कारण राजकोषीय कमज़ोरी उत्पन्न होती है।

- शहरी मास्टर प्लान शायद ही कभी शहरी और आस-पास के ग्रामीण क्षेत्रों के बीच आर्थिक संबंधों को कवर करते हैं।

भारत में सतत् और समावेशी शहरीकरण सुनिश्चित करने के लिये कौन-से व्यापक उपाय अपनाए जा सकते हैं?

- एकीकृत और जन-केंद्रित शहरी नियोजन: भारत को एकीकृत शहरी नियोजन अपनाने की आवश्यकता है जो स्थानिक विकास को पारिस्थितिक संधारणीयता और सामाजिक समावेशन के साथ सामंजस्य स्थापित करे।

- ओडिशा की ग्रामीण-शहरी संक्रमण नीति, शहरी-स्तरीय बुनियादी अवसंरचना नियोजन के साथ सतत् ग्रामीण-से-शहरी बदलाव को बढ़ावा देने का एक उदाहरण है।

- पुणे और अहमदाबाद जैसे शहरों ने भूमि उपयोग को आर्थिक विकास, स्वास्थ्य एवं जलवायु परिवर्तन के प्रति समुत्थानशीलता की रणनीतियों के साथ जोड़ने में अग्रणी भूमिका निभाई है।

- आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय संतुलित क्षेत्रीय विकास एवं संसाधन अनुकूलन के लिये इस दृष्टिकोण की अनुशंसा करता है।

- सिंगापुर जैसे देशों ने एकीकृत शहरी नियोजन और स्मार्ट बुनियादी अवसंरचना को सफलतापूर्वक लागू किया है, जो भारत के व्यापक आधुनिकीकरण की आवश्यकता के लिये मानक के रूप में कार्य करता है।

- नवीन तंत्रों के माध्यम से शहरी बुनियादी अवसंरचना का वित्तपोषण: 6 ट्रिलियन डॉलर के शहरी निवेश अंतर को पाटने के लिये सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP), म्युनिसिपल ग्रीन बॉण्ड और व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण का संग्रहण आवश्यक है।

- गाज़ियाबाद और इंदौर जैसे शहरों ने सीवेज ट्रीटमेंट एवं सौर परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिये ग्रीन बॉण्ड का सफलतापूर्वक उपयोग किया है, जिससे निजी पूंजी आकर्षित हुई है, साथ ही संधारणीयता को बढ़ावा मिला है।

- संपत्ति कर सुधारों और साख मूल्यांकन के माध्यम से नगरपालिका वित्त को सुदृढ़ करना प्रमुख नीतिगत कदम हैं जिनकी अनुशंसा की गई है।

- सियोल या सिंगापुर जैसे शहरों ने नगरपालिका बॉण्ड और सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) सहित विविध राजस्व स्रोत बनाए हैं, जो भारत में शहरी वित्त सुधारों के लिये मॉडल प्रदान करते हैं।

- किफायती आवास और समावेशी शहरी पुनरुद्धार: झुग्गी-झोपड़ियों के प्रसार और आवास की कमी को दूर करने के लिये, प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) जैसी योजनाओं का लक्ष्य वर्ष 2025 तक 1 करोड़ से अधिक किफायती घरों का निर्माण करना है, जिसमें शहरी विस्तार को रोकने के लिये हरित बुनियादी अवसंरचना एवं मिश्रित उपयोग वाले विकास को एकीकृत किया जाएगा।

- ब्राज़ील जैसे देशों ने सहभागी झुग्गी-झोपड़ियों के उन्नयन और किफायती आवास पहलों के माध्यम से इसका मुकाबला किया है, जो भारत की शहरी आवास नीतियों के लिये सबक प्रदान करता है।

- थाईलैंड की बान मानकोंग परियोजना सुरक्षित स्वामित्व और बुनियादी अवसंरचना में सुधार के माध्यम से समुदाय-नेतृत्व वाली झुग्गी-झोपड़ियों के उन्नयन की क्षमता को प्रदर्शित करती है, जिससे सम्मान एवं सामाजिक समानता को बढ़ावा मिलता है।

- सतत् गतिशीलता और पारगमन-उन्मुख विकास (ToD) को बढ़ावा: पुणे और सूरत जैसे शहर पारगमन-उन्मुख विकास (ToD) को दर्शाते हैं जो कार पर निर्भरता की बजाय पैदल यात्री-अनुकूल बुनियादी अवसंरचना एवं सार्वजनिक परिवहन पर ज़ोर देता है, जिससे भीड़भाड़ व उत्सर्जन कम होता है।

- भारत की पीएम-ई-बस सेवा इलेक्ट्रिक बसों के बेड़े को बढ़ावा देती है, जिससे शहरी प्रदूषण कम होता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, कोपेनहेगन और सिंगापुर के मॉडल हरित गतिशीलता के लिये साइकिल-अनुकूल लेन एवं कुशल जन परिवहन के एकीकरण को दर्शाते हैं।

- पेरिस और लंदन जैसे शहरों ने भीड़भाड़ शुल्क एवं व्यापक सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क को अपनाया है, जो प्रभावी माँग प्रबंधन को दर्शाता है।

- समावेशी सुरक्षा और सामाजिक समानता नीतियाँ: सामुदायिक पुलिसिंग, विधिक प्रवर्तन और लैंगिक-संवेदनशील शहरी डिज़ाइन के माध्यम से शहरी सुरक्षा को मज़बूत करना बढ़ते शहरी अपराध का मुकाबला करता है।

- आजीविका सहायता, स्वच्छता और स्वास्थ्य को एकीकृत करने वाली समावेशी नीतियाँ सामाजिक सामंजस्य को बढ़ाती हैं।

- समग्र स्लम उन्नयन कार्यक्रम सीमांत समूहों को सशक्त बनाने और शहरी लाभों तक समान पहुँच सुनिश्चित करने पर केंद्रित हैं।

- कोलंबिया के मेडेलिन में सहभागी शहरी सुरक्षा कार्यढाँचों सहित अंतर्राष्ट्रीय अनुभव, अनुकरणीय सीख प्रदान करते हैं।

निष्कर्ष:

भारत में सतत् और समावेशी शहरीकरण SDG11 को प्राप्त करने के लिये अत्यंत महत्त्वपूर्ण है, जिसका उद्देश्य शहरों को सुरक्षित, समुत्थानशील और संधारणीय बनाना है। जैसा कि UN-हैबिटैट एक्सपर्ट जोन क्लोस ने कहा, है “शहर और कस्बे नवाचार और उन्नति के केंद्र रहे हैं और आगे भी रहेंगे।”

इस प्रकार, भारत के शहरी भविष्य के निर्माण के लिये एकीकृत नियोजन, किफायती आवास, जलवायु परिवर्तन के प्रति समुत्थानशीलता और डिजिटल गवर्नेंस की आवश्यकता है। शहरी स्थानीय निकायों (ULB) की वित्तीय स्वायत्तता को सुदृढ़ करना और सहभागी शासन को बढ़ावा देना सतत् विकास लक्ष्यों (SDG) के अनुरूप संतुलित विकास सुनिश्चित करने एवं इस प्रकार समृद्ध व समतामूलक शहरों को बढ़ावा देने के लिये आवश्यक है।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. भारत का तीव्र शहरीकरण अवसर और जटिल चुनौतियाँ दोनों प्रस्तुत करता है। इस विकास से उत्पन्न होने वाली प्रमुख चुनौतियों तथा शहरी शासन एवं संधारणीयता पर उनके प्रभाव पर चर्चा कीजिये। |

प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

प्रश्न 1. वर्ष 2050 तक भारत में शहरीकरण की अनुमानित प्रवृत्ति क्या है?

भारत की शहरी आबादी 41 करोड़ (2014) से बढ़कर 81 करोड़ 40 लाख (2050) होने की उम्मीद है, जिसमें शहरों में रहने वाली 53% आबादी सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में लगभग दो-तिहाई का योगदान देगी।

प्रश्न 2. भारत में कौन-सी सरकारी योजनाएँ सतत् शहरीकरण को बढ़ावा दे रही हैं?

प्रमुख पहलों में स्मार्ट सिटी मिशन, AMRUT, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी), NULM और प्रधानमंत्री-ई-बस सेवा शामिल हैं, जो बुनियादी अवसंरचना, आवास, आजीविका एवं सतत् गतिशीलता पर केंद्रित हैं।

प्रश्न 3. भारत में तेज़ी से बढ़ते शहरीकरण से उत्पन्न प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं?

चुनौतियों में बुनियादी अवसंरचना का अत्यधिक उपयोग, आवास की कमी, यातायात की भीड़, वायु प्रदूषण (PM2.5), जल की कमी, वित्तीय बाधाएँ एवं अकुशल शहरी प्रशासन शामिल हैं।

प्रश्न 4. सतत् और समावेशी शहरीकरण प्राप्त करने के लिये क्या उपाय सुझाए गए हैं?

एकीकृत शहरी नियोजन, किफायती आवास, हरित बुनियादी अवसंरचना, जलवायु-अनुकूल प्रणालियाँ और डेटा-संचालित डिजिटल शासन को अपनाना सतत् शहरों के लिये महत्त्वपूर्ण हैं।

प्रश्न 5. सतत् शहरीकरण भारत की वैश्विक प्रतिबद्धताओं के साथ कैसे संरेखित होता है?

यह SDG11 (सतत् शहर एवं संतुलित समुदाय) और आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन (CDRI) जैसे वैश्विक कार्यढाँचे का समर्थन करता है तथा समुत्थानशील, समावेशी एवं जलवायु अनुकूल शहरी विकास को बढ़ावा देता है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)

प्रिलिम्स

प्रश्न 1. भारत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन-सा एक कथन सही है? (2019)

(a) अपशिष्ट उत्पादक को पाँच कोटियों में अपशिष्ट अलग-अलग करने होंगे।

(b) ये नियम केवल अधिसूचित नगरीय स्थानीय निकायों, अधिसूचित नगरों तथा सभी औद्योगिक नगरों पर ही लागू होंगे।

(c) इन नियमों में अपशिष्ट भराव स्थलों तथा अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं के लिये सटीक और ब्यौरेवार मानदंड उपबंधित हैं।

(d) अपशिष्ट उत्पादक के लिये यह आज्ञापक होगा कि किसी एक ज़िले में उत्पादित अपशिष्ट, किसी अन्य ज़िले में न ले जाया जाए।

उत्तर: (c)

मेन्स

प्रश्न 1. कई वर्षों से उच्च तीव्रता की वर्षा के कारण शहरों में बाढ़ की बारंबारता बढ़ रही है। शहरी क्षेत्रों में बाढ़ के कारणों पर चर्चा करते हुए इस प्रकार की घटनाओं के दौरान जोखिम कम करने की तैयारियों की क्रियाविधि पर प्रकाश डालिये। (2016)

प्रश्न 2. क्या कमज़ोर और पिछड़े समुदायों के लिये आवश्यक सामाजिक संसाधनों को सुरक्षित करने के द्वारा, उनकी उन्नति के लिये सरकारी योजनाएँ, शहरी अर्थव्यवस्थाओं में व्यवसायों की स्थापना करने में उनको बहिष्कृत कर देती हैं? (2014)