भारत के पर्यटन क्षेत्र: सतत् विकास और संभावनाएँ

यह एडिटोरियल 26/08/2025 को इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित “Tourism, the tariff-proof sector,” पर आधारित है। इस लेख में रोज़गार, विदेशी मुद्रा विनिमय और राष्ट्रीय गौरव को बढ़ावा देने में पर्यटन की क्षमता को रेखांकित किया गया है। साथ ही इस बात पर बल दिया गया है कि इस क्षेत्र की पूरी संभावनाओं को खोलने के लिये रणनीतिक योजना, आधारभूत संरचना में निवेश तथा वैश्विक स्तर पर दृश्यता बढ़ाने की अत्यंत आवश्यकता है।

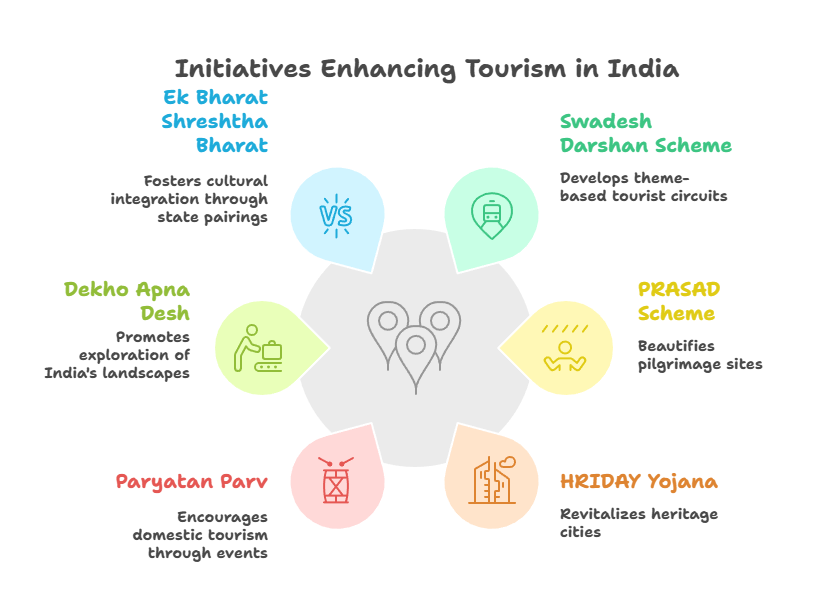

प्रिलिम्स के लिये:भारत का यात्रा और पर्यटन क्षेत्र, स्वदेश दर्शन, PRASHAD, अतुल्य भारत, इको-टूरिज़्म, SAATHI

मेन्स के लिये: भारत का पर्यटन क्षेत्र: संबंधित चुनौतियाँ और आगे की राह

पर्यटन क्षेत्र आर्थिक वृद्धि के लिये सबसे समुत्थानशील और गतिशील क्षेत्रों में से एक है, जिसमें रोज़गार सृजन, विदेशी मुद्रा अर्जन एवं राष्ट्रीय गौरव बढ़ाने की अपार संभावनाएँ हैं। टैरिफ और वैश्विक व्यापार में उतार-चढ़ाव जैसी चुनौतियों के बावजूद, भारत के पास अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, विविध परिदृश्यों एवं घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन की बढ़ती माँग का लाभ उठाने का एक अनूठा अवसर है। पर्यटन क्षेत्र में हालिया विकास भारत की वैश्विक पर्यटन क्षेत्र में अग्रणी बनने की क्षमता को रेखांकित करता है, जो वर्ष 2047 तक 3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की पर्यटन अर्थव्यवस्था के उसके महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य के अनुरूप है।

भारत की विकास संभावनाओं में पर्यटन की क्या भूमिका है?

- आर्थिक विकास और रोज़गार सृजन: पर्यटन भारत के सेवा क्षेत्र का एक प्रमुख प्रेरक है, जो आय सृजन, रोज़गार सृजन और विदेशी मुद्रा अर्जन में योगदान देता है।

- पर्यटन का आतिथ्य, परिवहन, हस्तशिल्प और कृषि जैसे क्षेत्रों से गहरा संबंध है।

- वर्ष 2024 में, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में यात्रा और पर्यटन का कुल योगदान 249.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। वर्ष 2035 तक, इस क्षेत्र के राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में अनुमानित 10.9% योगदान करने की उम्मीद है।

- इसके अलावा, पर्यटन ने वर्ष 2024 में 46.5 मिलियन नौकरियों का सृजन किया। WTTC के अनुसार, वर्ष 2035 तक यह संख्या लगभग 64 मिलियन तक बढ़ने की उम्मीद है।

- इसके अलावा, वर्ष 2024 में, पर्यटन ने भारत के लिये 28 बिलियन अमेरिकी डॉलर की विदेशी मुद्रा आय अर्जित की।

- क्षेत्रीय विकास और सामाजिक समावेशन पर प्रभाव: पर्यटन दूरस्थ, ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में निवेश एवं बुनियादी अवसंरचना को प्रवाहित करके संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देता है, जिससे सामाजिक समावेशन बढ़ता है।

- यह होमस्टे, स्थानीय व्यंजनों और सांस्कृतिक शिल्प के माध्यम से सीमांत समुदायों के लिये आय के अवसर उत्पन्न करता है।

- PRASHAD और स्वदेश दर्शन जैसी पहल अविकसित क्षेत्रों को व्यापक राष्ट्रीय विकास कार्यढाँचे में एकीकृत करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

- स्वदेश दर्शन 2.0 और PRASHAD योजनाओं के तहत, सरकार द्वारा देश में 52 परियोजनाओं एवं 54 धार्मिक स्थलों को स्वीकृति दी गई है।

- उदाहरण के लिये, PRASHAD योजना के तहत असम के कामाख्या मंदिर में परियोजनाओं ने बुनियादी अवसंरचना में सुधार किया, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिला।

- नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा: पर्यटन ने तकनीक-संचालित स्टार्टअप्स में तेज़ी से वृद्धि की है जो क्यूरेटेड अनुभव, AI-आधारित यात्रा योजना और डिजिटल बुकिंग प्लेटफॉर्म प्रदान करते हैं।

- यह इको-टूरिज़्म, ग्रामीण प्रवास और अनुभवात्मक यात्रा जैसे क्षेत्रों में ज़मीनी स्तर पर नवाचार को बढ़ावा देता है। युवा, विशेष रूप से टियर-2 व टियर-3 शहरों के, सरकार द्वारा समर्थित इनक्यूबेटर और एक्सेलरेटर के माध्यम से इस क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं।

- पर्यटन मंत्रालय ने अपने “देखो अपना देश” वेबिनार के माध्यम से वर्चुअल टूरिज़्म की पेशकश शुरू कर दी है।

- एरियल जैसे स्टार्टअप व्यक्तिगत यात्रा कार्यक्रम बनाने के लिये AI का लाभ उठाकर यात्रा उद्योग में क्रांति ला रहे हैं।

- इसके अलावा, महाराष्ट्र में ताडोबा अंधारी टाइगर रिज़र्व (TATR) ने वन्यजीवन कौशल अकादमी शुरू की है, जो वन-सीमांत गाँवों के युवाओं को उद्यमिता एवं इको-टूरिज़्म के अवसरों का लाभ उठाने के लिये सशक्त बना रही है।

- यह इको-टूरिज़्म, ग्रामीण प्रवास और अनुभवात्मक यात्रा जैसे क्षेत्रों में ज़मीनी स्तर पर नवाचार को बढ़ावा देता है। युवा, विशेष रूप से टियर-2 व टियर-3 शहरों के, सरकार द्वारा समर्थित इनक्यूबेटर और एक्सेलरेटर के माध्यम से इस क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं।

- सॉफ्ट पावर और सांस्कृतिक कूटनीति: पर्यटन सॉफ्ट पावर का एक महत्त्वपूर्ण साधन है, जो भारत की सांस्कृतिक गहनता, आध्यात्मिक विविधता और सभ्यतागत लोकाचार को प्रदर्शित करके वैश्विक स्तर पर भारत की छवि को निखारता है। यह लोगों के बीच संपर्क को बढ़ावा देता है तथा अन्य देशों के साथ सद्भावना का निर्माण करता है।

- कार्यक्रम, सांस्कृतिक उत्सव और फिल्म पर्यटन भारत के राजनयिक संबंधों को सुदृढ़ करते हैं। प्रवासी और धार्मिक सर्किट सांस्कृतिक सेतु का काम करते हैं।

- महाकुंभ- 2025 में 60 करोड़ से अधिक तीर्थयात्री आए थे, जिनमें बड़ी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक भी शामिल थे।

- वर्ष 2020 और 2024 के दौरान, अमेरिका, बांग्लादेश, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मलेशिया, श्रीलंका, जर्मनी एवं फ्राँस भारत में विदेशी पर्यटकों के आगमन के लिये शीर्ष स्रोत देश बनकर उभरे।

- इसके अलावा, वर्ष 2023 में विभिन्न भारतीय शहरों में आयोजित G20 पर्यटन कार्य समूह की बैठकों ने वैश्विक मंच पर भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता को प्रदर्शित करने के लिये एक मंच के रूप में काम किया है, जिससे इस भूमिका को बल मिला है।

- कार्यक्रम, सांस्कृतिक उत्सव और फिल्म पर्यटन भारत के राजनयिक संबंधों को सुदृढ़ करते हैं। प्रवासी और धार्मिक सर्किट सांस्कृतिक सेतु का काम करते हैं।

- पारंपरिक कलाओं, शिल्पों और पाककला विरासत को बढ़ावा देना: भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, जिसमें विविध कलाएँ, शिल्प और पाककला परंपराएँ शामिल हैं, पर्यटन संवर्द्धन का एक प्रमुख केंद्र बन गई है।

- उदाहरण के लिये, मुंबई की खाऊ गलियाँ पर्यटकों को स्थानीय स्ट्रीट फूड का प्रामाणिक स्वाद प्रदान करती हैं, जो शहर की जीवंत पाककला संस्कृति को प्रदर्शित करती हैं। इसी प्रकार, दक्षिण भारतीय ‘फिल्टर कॉफी’ ट्रेल क्षेत्र की प्रतिष्ठित कॉफी संस्कृति को बढ़ावा देता है।

- इस तरह की पहल न केवल भारत की सांस्कृतिक परंपराओं को संरक्षित करती हैं, बल्कि स्थानीय कारीगरों और पाक-कला विशेषज्ञों के लिये वैश्विक मंच पर पहचान बनाने के अवसर भी उत्पन्न करती हैं, जिससे पर्यटन का अनुभव बेहतर होता है।

- उदाहरण के लिये, मुंबई की खाऊ गलियाँ पर्यटकों को स्थानीय स्ट्रीट फूड का प्रामाणिक स्वाद प्रदान करती हैं, जो शहर की जीवंत पाककला संस्कृति को प्रदर्शित करती हैं। इसी प्रकार, दक्षिण भारतीय ‘फिल्टर कॉफी’ ट्रेल क्षेत्र की प्रतिष्ठित कॉफी संस्कृति को बढ़ावा देता है।

- चिकित्सा और स्वास्थ्य पर्यटन में वृद्धि: भारत की किफायती और उन्नत स्वास्थ्य सेवा प्रणाली ने इसे वैश्विक चिकित्सा पर्यटकों के लिये एक पसंदीदा गंतव्य बना दिया है, जिससे स्वास्थ्य पर्यटन क्षेत्र के विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान मिला है।

- हील इन इंडिया पहल, जो आधुनिक चिकित्सा को आयुर्वेद, योग एवं स्वास्थ्य चिकित्सा जैसी पारंपरिक प्रथाओं के साथ एकीकृत करती है, एक वैश्विक स्वास्थ्य सेवा केंद्र के रूप में भारत की स्थिति को और मज़बूत करती है।

- भारत का वेलनेस टूरिज़्म उद्योग उल्लेखनीय वृद्धि के अदौर से गुजर रहा है, जिसका मूल्य 19.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर है और वर्ष 2031 तक 29.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँचने का अनुमान है।

- सतत् विकास लक्ष्यों का त्वरक: पर्यटन कई सतत् विकास लक्ष्यों (SDG) —गरीबी उन्मूलन, लैंगिक समानता, स्थायी समुदाय और पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा है।

- यदि पर्यटन का नियोजन सतत् रूप से किया जाये तो यह कम पारिस्थितिकीय दबाव के साथ आर्थिक विकास को संभव बनाता है। आज सचेत विलासिता, ईको-रिज़ॉर्ट और समुदाय-आधारित पर्यटन जैसी प्रवृत्तियाँ तेज़ी से उभर रही हैं। राष्ट्रीय सतत पर्यटन रणनीति एवं SAATHI जैसी योजनाएँ ईको-सर्टिफिकेशन और स्वच्छता अनुपालन को प्रोत्साहित कर रही हैं।

- उदाहरण के लिये, हिमाचल प्रदेश की जिभी घाटी में, समुदाय-आधारित पर्यटन ने स्थानीय लोगों को, जो कभी मुख्य रूप से किसान थे, होमस्टे, निर्देशित पर्यटन, हस्तशिल्प और पारंपरिक व्यंजनों के माध्यम से जीविकोपार्जन करने में सक्षम बनाया है। यह मॉडल स्थानीय संस्कृति को संरक्षित करते हुए आय को बढ़ाता है।

- यदि पर्यटन का नियोजन सतत् रूप से किया जाये तो यह कम पारिस्थितिकीय दबाव के साथ आर्थिक विकास को संभव बनाता है। आज सचेत विलासिता, ईको-रिज़ॉर्ट और समुदाय-आधारित पर्यटन जैसी प्रवृत्तियाँ तेज़ी से उभर रही हैं। राष्ट्रीय सतत पर्यटन रणनीति एवं SAATHI जैसी योजनाएँ ईको-सर्टिफिकेशन और स्वच्छता अनुपालन को प्रोत्साहित कर रही हैं।

भारत में पर्यटन के विकास में बाधा डालने वाली मुख्य चुनौतियाँ क्या हैं?

- पर्याप्त बुनियादी अवसंरचना का अभाव: कई पर्यटन स्थल, विशेष रूप से ग्रामीण या दूरदराज़ के क्षेत्रों में, खराब सड़कों, अविश्वसनीय सार्वजनिक परिवहन और होटलों या गेस्टहाउसों की कमी से जूझ रहे हैं।

- जहाँ दिल्ली व मुंबई जैसे शहरों में बेहतर बुनियादी अवसंरचना है, वहीं ओडिशा एवं पूर्वोत्तर जैसे राज्य, जो लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण हो सकते हैं, प्रायः पहुँच से बाहर होते हैं तथा वहाँ स्वच्छ जल, उचित स्वच्छता और नियमित बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव होता है।

- पर्यटन के बुनियादी अवसंरचना में सुधार के सरकारी प्रयासों के बावजूद, प्रगति धीमी रही है तथा कई क्षेत्र अविकसित बने हुए हैं।

- हिमालयी धार्मिक परिपथ जैसे क्षेत्र सड़कों, हवाई अड्डों और आवासों के मामले में अविकसित बने हुए हैं।

- अति-पर्यटन और पर्यावरणीय क्षरण: कुछ क्षेत्रों में पर्यटन के तीव्र विकास ने महत्त्वपूर्ण चुनौतियों को जन्म दिया है, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जो पहले से ही सीमित संसाधनों का सामना कर रहे हैं।

- कूर्ग और वायनाड जैसे लोकप्रिय स्थलों पर पर्यटकों की अत्यधिक आमद के कारण भारी दबाव है, जिससे जल, भूमि एवं पारिस्थितिकी तंत्र जैसे स्थानीय संसाधनों पर भारी दबाव पड़ता है।

- इन क्षेत्रों में अत्यधिक पर्यटन प्राकृतिक सौंदर्य और संसाधनों के संतुलन को भी बिगाड़ता है, जिससे स्थानीय समुदायों को संसाधनों के ह्रास का खतरा होता है।

- मनाली, शिमला और जोशीमठ में पर्यटकों की बढ़ती संख्या के कारण भारी दबाव देखा गया। सतत् पर्यटन के लिये राष्ट्रीय रणनीति तो स्थापित कर दी गई है, लेकिन उसका क्रियान्वयन असंगत रहा है।

- कूर्ग और वायनाड जैसे लोकप्रिय स्थलों पर पर्यटकों की अत्यधिक आमद के कारण भारी दबाव है, जिससे जल, भूमि एवं पारिस्थितिकी तंत्र जैसे स्थानीय संसाधनों पर भारी दबाव पड़ता है।

- कुशल कार्यबल और पर्यटन-केंद्रित प्रशिक्षण की कमी: उच्च-गुणवत्ता वाले पर्यटन अनुभव प्रदान करने के लिये एक कुशल कार्यबल आवश्यक है। हालाँकि, भारत के पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र, विशेष रूप से ग्रामीण एवं अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में, जहाँ पर्यटन का विस्तार हो रहा है, कुशल श्रमिकों की भारी कमी का सामना कर रहे हैं।

- भारतीय आतिथ्य उद्योग लगभग 3.7 करोड़ लोगों को रोज़गार देता है, फिर भी उनमें से केवल 1% को ही उचित प्रशिक्षण प्राप्त होता है तथा उनके पास आवश्यक कौशल होते हैं।

- इस क्षेत्र में औपचारिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अभाव और कम वेतन के कारण सेवा की गुणवत्ता में असंगति आई है, जिसका अंततः पर्यटकों के अनुभव पर प्रभाव पड़ा है।

- यद्यपि हुनर-से-रोज़गार तक जैसी सरकारी पहलों का उद्देश्य व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से कौशल अंतराल को समाप्त करना है, फिर भी खंडित कार्यान्वयन और उद्योग की आवश्यकताओं के साथ सीमित संरेखण जैसी चुनौतियाँ प्रायः उनकी समग्र प्रभावशीलता को कम कर देती हैं।

- कम वैश्विक दृश्यता और अप्रभावी ब्रांडिंग: पर्यटन को बढ़ावा देने में भारत के प्रयास वैश्विक प्रतिस्पर्द्धियों के साथ तालमेल नहीं बिठा पाए हैं, जो आक्रामक मार्केटिंग और गंतव्य ब्रांडिंग में भारी निवेश करते हैं।

- यद्यपि 'अतुल्य भारत’ अभियान प्रतिष्ठित बना हुआ है, लेकिन समय के साथ इसका प्रभाव कम होता गया है।

- सुसंगत डिजिटल और आयोजन-संचालित मार्केटिंग का अभाव भारत की एक आधुनिक, सुरक्षित एवं जीवंत गंतव्य के रूप में छवि को बाधित करता है।

- इसके अतिरिक्त, ब्रांडिंग प्रायः खंडित होती है, जिसमें विभिन्न राज्य और एजेंसियाँ अपने स्वयं के विशिष्ट, लेकिन अलग-थलग अभियानों को बढ़ावा देती हैं, जिससे समग्र राष्ट्रीय संदेश कमज़ोर होता है।

- सऊदी अरब, जॉर्जिया, अज़रबैजान और कज़ाकिस्तान जैसे देशों ने डिजिटल अभियानों का उपयोग करके, वीज़ा को आसान बनाकर तथा कार्यक्रमों की मेज़बानी करके लोकप्रियता में वृद्धि की है, जबकि भारत का वैश्विक विपणन खर्च मामूली बना हुआ है।

- यद्यपि 'अतुल्य भारत’ अभियान प्रतिष्ठित बना हुआ है, लेकिन समय के साथ इसका प्रभाव कम होता गया है।

- नियामक बाधाएँ और पर्यटन सुगमता का अभाव: अनुमोदन, लाइसेंसिंग एवं कर नीतियों में प्रशासनिक विलंब पर्यटन स्टार्टअप्स, होटल शृंखलाओं और विदेशी निवेशकों के लिये बाधाएँ उत्पन्न करती है।

- जटिल परमिट प्रणालियाँ और अंतर-राज्यीय यात्रा नियम संचालकों एवं यात्रियों दोनों को निराश करते हैं, जिससे भारत की एक सुगम व कुशल पर्यटन स्थल के रूप में क्षमता में बाधा आती है।

- विश्व पर्यटन एवं यात्रा परिषद (WTTC) की वर्ष 2024-25 की रिपोर्ट के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आगमन में भारत की हिस्सेदारी केवल 1.5% है।

- पर्यटन क्षेत्र में पर्याप्त स्टार्टअप्स होने के बावजूद, अनेक उद्यमी अनुपालन संबंधी जटिलताओं और ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस की कमज़ोर स्थिति को एक बड़ी चुनौती मानते हैं।

- जटिल परमिट प्रणालियाँ और अंतर-राज्यीय यात्रा नियम संचालकों एवं यात्रियों दोनों को निराश करते हैं, जिससे भारत की एक सुगम व कुशल पर्यटन स्थल के रूप में क्षमता में बाधा आती है।

- सांस्कृतिक क्षरण और सामुदायिक विस्थापन: पर्यटन के व्यावसायीकरण से प्रायः संस्कृति का वस्तुकरण होता है, जहाँ स्थानीय परंपराएँ, कला-रूप तथा उत्सव विदेशी पर्यटकों की अपेक्षाओं के अनुरूप बदल दिये जाते हैं, जिससे संस्कृति का वास्तविक स्वरूप विकृत होकर बाज़ारू वस्तु के रूप में प्रस्तुत होने लगता है।

- इसके अलावा, गोवा और हिमालय जैसे लोकप्रिय क्षेत्रों में अत्यधिक पर्यटन के कारण अचल संपत्ति की कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिससे प्रायः स्थानीय समुदाय विस्थापित होते हैं तथा उनकी पारंपरिक जीवन शैली बाधित होती है।

- पर्यटन का लाभ प्रायः स्थानीय आबादी तक नहीं पहुँच पाता और मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा बड़े, बाह्य निगमों के पास चला जाता है।

- सुरक्षा और संरक्षा संबंधी चिंताएँ: हालाँकि सरकार ने बेहतर बुनियादी अवसंरचना और प्रचारात्मक पहलों के माध्यम से पर्यटन क्षेत्र को मज़बूत करने में उल्लेखनीय प्रगति की है, फिर भी सुरक्षा एवं संरक्षा संबंधी चिंताएँ एक चुनौती बनी हुई हैं।

- उदाहरण के लिये, हाल ही में हुई पहलगाम की घटना ने लोकप्रिय पर्यटन स्थलों की कमज़ोरियों को उजागर किया है, जिससे पर्यटकों के लिये सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में हुई प्रगति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

- ऐसी घटनाएँ न केवल पर्यटकों की सुरक्षा को प्रभावित करती हैं, बल्कि एक सुरक्षित पर्यटन स्थल के रूप में इस क्षेत्र की प्रतिष्ठा को भी धूमिल करती हैं।

- उदाहरण के लिये, हाल ही में हुई पहलगाम की घटना ने लोकप्रिय पर्यटन स्थलों की कमज़ोरियों को उजागर किया है, जिससे पर्यटकों के लिये सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में हुई प्रगति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

भारत अपने पर्यटन क्षेत्र को सुदृढ़ और संवहनीय बनाने के लिये क्या उपाय अपना सकता है?

- संपर्क और बुनियादी अवसंरचना के विकास में सुधार: कम ज्ञात क्षेत्रों की खोज को प्रोत्साहित करने के लिये दूरस्थ पर्यटन स्थलों में परिवहन संपर्क में सुधार एवं सुरक्षा सुनिश्चित करना आवश्यक है।

- उदाहरण के लिये, कर्नाटक का गोकर्ण, जिसे अब गोवा के भीड़-भाड़ वाले समुद्र तटों के विकल्प के रूप में प्रचारित किया जा रहा है, दर्शाता है कि किस प्रकार बेहतर बुनियादी अवसंरचना तथा संपर्क कभी दूरस्थ रहे स्थलों को लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में बदल रहे हैं।

- सार्वजनिक-निजी भागीदारी या सरकारी निवेश इन सुधारों को गति दे सकते हैं, बेहतर अभिगम्यता सुनिश्चित कर सकते हैं तथा क्षेत्रीय पर्यटन को बढ़ावा दे सकते हैं।

- केरल टूरिज़्म इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (KTIL) ने PPP के माध्यम से पर्यटन बुनियादी अवसंरचना के विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

- ऐसे सहयोगों का लाभ उठाकर, अन्य राज्य स्थायी पर्यटन बुनियादी अवसंरचना तैयार कर सकते हैं जो स्थानीय समुदायों एवं समग्र पर्यटन उद्योग, दोनों का समर्थन करता है।

- पर्यटन को बुनियादी अवसंरचना की समन्वित मास्टर सूची में शामिल करने से होटल जैसी PPP परियोजनाओं में निवेश को और बढ़ावा मिलेगा।

- इसके अलावा, पर्यटन पुलिस की तैनाती, आकर्षण स्थलों पर सख्त सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू करना तथा सुरक्षित यात्रा प्रथाओं को बढ़ावा देने जैसे उपाय भारत में यात्रा करने में पर्यटकों का विश्वास बढ़ाएँगे।

- विश्व स्तरीय स्थलों के माध्यम से पर्यटन को बढ़ावा देना: बुनियादी अवसंरचना में सुधार, पेशकशों में विविधता लाने तथा आगंतुकों को विशिष्ट अनुभव प्रदान करके भारत के पर्यटन क्षेत्र को वैश्विक स्तर पर और अधिक प्रतिस्पर्द्धी बनाने के लिये इसे बढ़ाने की आवश्यकता है।

- राज्य सरकारों के सहयोग से 50 विश्व स्तरीय पर्यटन स्थलों के विकास का प्रस्ताव सही दिशा में एक कदम है।

- क्षेत्रीय स्थलों पर ध्यान केंद्रित करके, यह योजना भारत के पर्यटन को केवल ‘दर्शनीय स्थान’ से ‘अनुभव करने योग्य स्थान’ में बदलने का प्रयास करती है।

- यह प्रयास देश की समृद्ध सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और प्राकृतिक विविधता को उजागर करेगा, यह सुनिश्चित करते हुए कि ये स्थल पर्यटक अनुभव एवं संवहनीयता के वैश्विक मानकों को पूरा करते हैं।

- ई-वीज़ा और आव्रजन प्रक्रियाओं को सरल बनाना: एक पर्यटन स्थल के रूप में भारत के आकर्षण को बढ़ाने के लिये, प्रवेश प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना आवश्यक है।

- ई-वीज़ा प्रक्रिया को सरल बनाने और आव्रजन कतारों को कम करने से आगमन का अनुभव काफी बेहतर होगा, जिससे पर्यटक भारत में अपनी यात्राएँ आसानी से शुरू कर सकेंगे।

- तीव्र वीज़ा प्रक्रिया और अधिक कुशल प्रवेश प्रणाली न केवल सुविधा में सुधार लाएगी, बल्कि पर्यटकों के आगमन को भी बढ़ावा देगी, जिससे भारत यात्रियों के लिये एक अधिक सुलभ और आकर्षक गंतव्य बन जाएगा।

- ई-वीज़ा प्रक्रिया को सरल बनाने और आव्रजन कतारों को कम करने से आगमन का अनुभव काफी बेहतर होगा, जिससे पर्यटक भारत में अपनी यात्राएँ आसानी से शुरू कर सकेंगे।

- वहन क्षमता मानदंडों के साथ गंतव्य प्रबंधन योजनाएँ विकसित करना: भारत को पर्यावरणीय सीमाओं, स्थानीय संसाधनों की कमी और मौसमी कारकों को ध्यान में रखते हुए, स्थल-आधारित पर्यटन से गंतव्य-केंद्रित योजना की ओर रुख करने की आवश्यकता है।

- पर्यटन प्रबंधन में वहन-क्षमता के अध्ययन, क्षेत्रीय विभाजन तथा भीड़ नियंत्रण उपाय जैसे समयबद्ध प्रवेश या टिकटों की संख्या सीमित करने से अतिपर्यटन (Over-tourism) को रोका जा सकता है।

- यह रणनीति विशेष रूप से हिल स्टेशनों, वन्यजीव पार्कों और आध्यात्मिक सर्किट जैसे गंतव्यों के लिये महत्त्वपूर्ण है।

- डिजिटल तकनीक का लाभ उठाना: भारत की अभिगम्यता का विस्तार करने के लिये, पर्यटन क्षेत्र को डिजिटल स्टोरीटेलिंग और सामग्री-आधारित प्रचार पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये।

- प्रभावशाली लोगों के साथ सहयोग करने और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की शक्ति का लाभ उठाने से भारत की पर्यटन पेशकशों को वैश्विक दर्शकों के सामने प्रदर्शित किया जा सकेगा।

- AI-इनेबल्ड क्यूरेशन और प्रमुख वैश्विक प्लेटफॉर्मों के साथ साझेदारी के बढ़ने से भारत की दृश्यता बढ़ेगी तथा देश में व्यक्तिगत अनुभव चाहने वाले पर्यटक आकर्षित होंगे।

- इसके अलावा, निर्णय लेने और आपातकालीन तैयारियों के लिये रीयल-टाइम डेटा एनालिटिक्स का उपयोग किया जाना चाहिये।

- ‘देखो अपना देश’ अभियान, जो घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देता है, को एक राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में विकसित किया जा सकता है।

- प्रभावशाली लोगों के साथ सहयोग करने और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की शक्ति का लाभ उठाने से भारत की पर्यटन पेशकशों को वैश्विक दर्शकों के सामने प्रदर्शित किया जा सकेगा।

- पर्यटन कार्यबल कौशल में वृद्धि: अकुशल कार्यबल, विशेष रूप से पर्यटन क्षेत्र में कार्यरत लोगों को व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करने से सेवा की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार होगा।

- ‘हुनर-से-रोज़गार तक’ जैसी योजनाओं को पर्यटन और रोज़गार दोनों को बढ़ावा देने के लिये अनुकूलित किया जा सकता है। ये कार्यक्रम ग्राहक सेवा, सांस्कृतिक संवेदनशीलता एवं भाषा कौशल जैसे क्षेत्रों को कवर कर सकते हैं, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि पर्यटकों को एक सकारात्मक और स्वागत योग्य अनुभव मिले।

- इसके अतिरिक्त, पर्यटकों और उद्योग के पेशेवरों, दोनों के लिये सांस्कृतिक संवेदनशीलता प्रशिक्षण प्रदान करने से गलतफहमियों को कम करने तथा स्थानीय परंपराओं के प्रति सम्मान को प्रोत्साहित करने में सहायता मिल सकती है।

- पर्यटन मंत्रालय को जिम्मेदार पर्यटन, जैवविविधता नैतिकता और हरित प्रथाओं पर मॉड्यूल बनाने के लिये अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन संस्थानों (IHM) एवं निजी प्लेटफॉर्मों जैसे संस्थानों के साथ साझेदारी करनी चाहिये।

- संवहनीय तटीय और द्वीपीय पर्यटन मॉडल बनाना: भारत की लंबी तटरेखा और द्वीपीय पारिस्थितिकी तंत्रों को प्रवाल भित्तियों के संरक्षण, प्लास्टिक-मुक्त क्षेत्रों एवं विनियमित क्रूज़ पर्यटन पर ध्यान केंद्रित करते हुए नाजुक क्षेत्र प्रबंधन की आवश्यकता है।

- ब्लू इकॉनमी फ्रेमवर्क के अंतर्गत नीतियों का एकीकरण यदि पर्यटन नियोजन के साथ किया जाये तो यह समुद्री पारितंत्र के संरक्षण को सुनिश्चित करेगा।

- तटीय राज्यों को चाहिये कि वे इको-टूरिज़्म आचार संहिता, समुदाय आधारित निगरानी व्यवस्था तथा हरित परिवहन विकल्प (जैसे: ई-बोट) को अपनाएँ।

- अंडमान और लक्षद्वीप जैसे द्वीपीय स्थलों को शून्य-अपशिष्ट पर्यटन नीतियों को प्राथमिकता देनी चाहिये।

निष्कर्ष

पर्यटन ऐसा क्षेत्र है जो भारत की घरेलू अर्थव्यवस्था में स्थायित्व और आत्मनिर्भरता को सुदृढ़ करने का विशिष्ट अवसर प्रदान करता है। यह ऐसा मांग-आधारित क्षेत्र है जिस पर विदेशी सीमाओं पर कर नहीं लगाया जा सकता और जिसके रोज़गार अवसरों को विदेशों में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। आने वाले समय में भारत को एक साहसिक तथा महत्त्वाकांक्षी पर्यटन रणनीति अपनाने की आवश्यकता है, जो देश के भीतर समावेशी विकास सुनिश्चित करे और साथ ही वैश्विक स्तर पर लाभ भी पहुँचाये। यद्यपि शुल्क जैसे वैश्विक अवरोध बने हुए हैं, फिर भी भारत की अतिथि-सत्कार की परंपरा उसकी सबसे बड़ी शक्ति है, जो इस क्षेत्र के लिये समृद्ध और स्थायी भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर सकती है।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न प्रश्न. भारत के पर्यटन क्षेत्र के समक्ष आने वाली प्रमुख चुनौतियों पर चर्चा कीजिये तथा संवहनीयता एवं क्षेत्रीय प्रगति सुनिश्चित करते हुए इसके विकास को बढ़ाने के उपाय प्रस्तावित कीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)

मेन्स

प्रश्न 1. पर्यटन की प्रोन्नति के कारण जम्मू और काश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के राज्य अपनी पारिस्थितिक वाहन क्षमता की सीमाओं तक पहुँच रहे हैं? समालोचनात्मक मूल्यांकान कीजिये। (2015)

प्रश्न 2. पर्वत पारिस्थितिकी तंत्र को विकास पहलों और पर्यटन के अणात्मक प्रभाव से किस प्रकार पुनःस्थापित किया जा सकता है? (2019)