भारत-अफ्रीका साझेदारी की पुनर्संरचना

यह एडिटोरियल 18/11/2025 को द हिंदू में प्रकाशित “India needs to ‘connect, build and revive’ with Africa” पर आधारित है। लेख में इस बात पर बल दिया गया है कि भारत को अफ्रीका के साथ अपने रणनीतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक साझेदारी को और अधिक गहन तथा पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। इसके लिये परस्पर विकास, उन्नत सहयोग एवं सुदृढ़ संस्थागत संबंधों पर केंद्रित नीतिगत प्रयास किये जाने चाहिये।

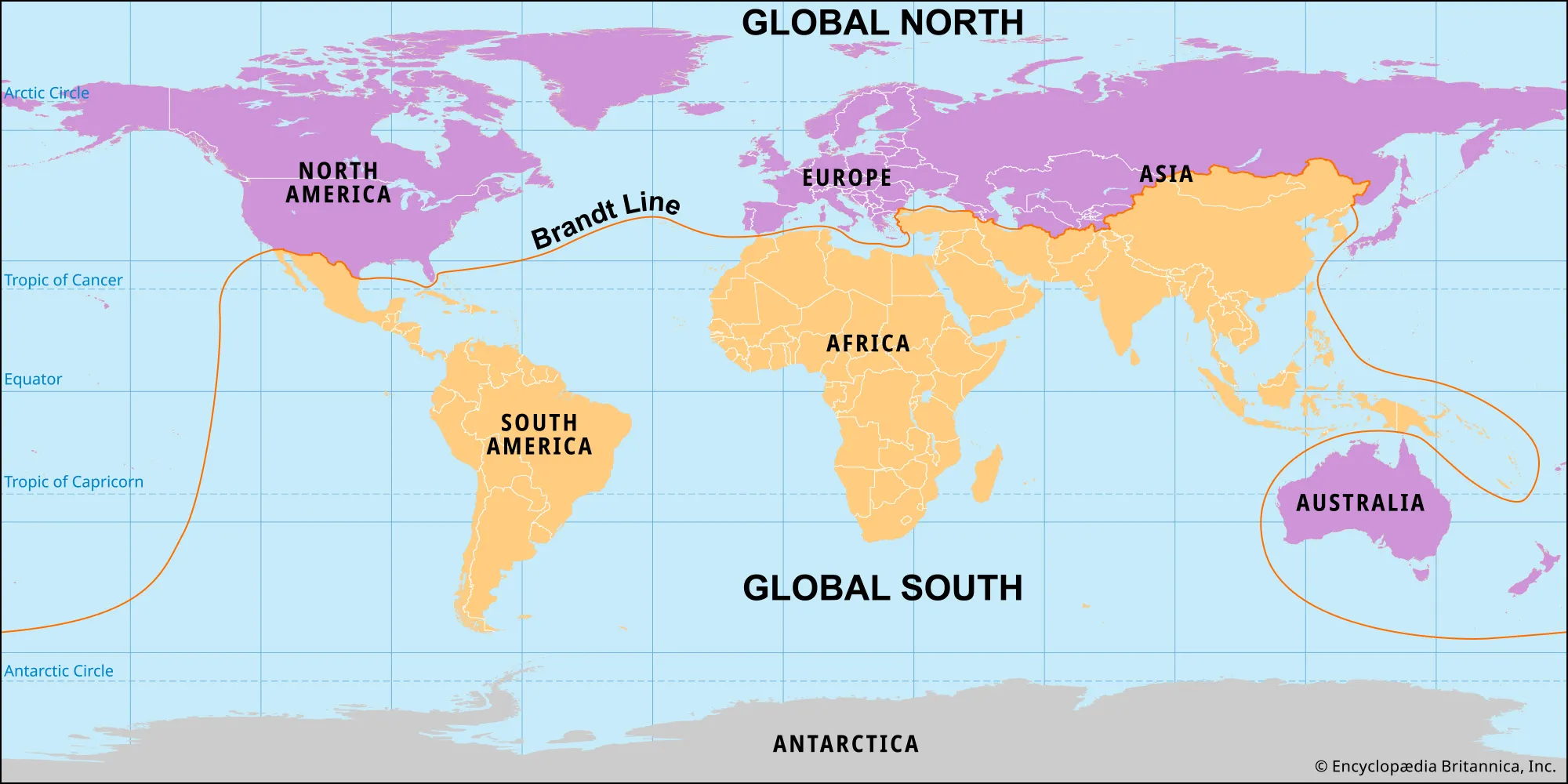

प्रिलिम्स के लिये: इंडिया–अफ्रीका फोरम समिट (IAFS-III), भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (ITEC), प्रधानमंत्री गति शक्ति, चीन की 'बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव' परियोजना, भारत-संयुक्त राष्ट्र वैश्विक क्षमता निर्माण पहल, वॉइस ऑफ ग्लोबल-साउथ समिट, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA), साउथ-साउथ और त्रिकोणीय सहयोग

मेन्स के लिये: भारत और अफ्रीका के बीच विकसित होती साझेदारी को संचालित करने वाले प्रमुख कारक, भारत-अफ्रीका साझेदारी के विकास में बाधक प्रमुख चुनौतियाँ, ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं और रणनीतिक चिंताओं का समर्थन करने हेतु भारत की प्रमुख पहल

दस वर्ष पहले, नई दिल्ली ने पिछले इंडिया–अफ्रीका फोरम समिट (IAFS-III) की मेज़बानी की थी, जो सभी 54 अफ्रीकी देशों के प्रतिनिधियों का एक ऐतिहासिक आयोजन था। यह शिखर सम्मेलन साझा इतिहास और आकांक्षाओं के आधार पर अफ्रीका के प्रति भारत की कूटनीतिक अभिगम्यता का एक महत्त्वपूर्ण पड़ाव था। हालाँकि तब से बढ़ती भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्द्धा, बुनियादी अवसंरचना की चुनौतियों एवं अफ्रीका की उभरती आवश्यकताओं के बीच जुड़ाव की गति धीमी पड़ गई है। व्यापार, क्षमता निर्माण, शासन और सतत् विकास में आपसी चुनौतियों का समाधान करने के लिये इस साझेदारी को पुनर्जीवित करना महत्त्वपूर्ण है।

भारत और अफ्रीका के बीच विकसित होती साझेदारी को संचालित करने वाले प्रमुख कारक क्या हैं?

- आर्थिक पूरकता और बढ़ता व्यापार: भारत और अफ्रीका उल्लेखनीय आर्थिक पूरकता साझा करते हैं।

- अफ्रीका महत्त्वपूर्ण कच्चा माल प्रदान करता है, जबकि भारत निर्मित वस्तुएँ, दवाइयाँ, इंजीनियरिंग उत्पाद और डिजिटल तकनीक प्रदान करता है।

- सत्र 2019-20 में द्विपक्षीय व्यापार 56 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर सत्र 2024-25 में 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गया है, जो सुदृढ़ आर्थिक गति को दर्शाता है।

- भारत का लक्ष्य वर्ष 2030 तक निर्यात को दोगुना करके 200 बिलियन अमेरिकी डॉलर करना है, जो किफायती वस्तुओं, दूरसंचार समाधानों एवं स्वास्थ्य सेवा उत्पादों की अफ्रीका की बढ़ती माँग का लाभ उठाएगा।

- प्रमुख व्यापारिक साझेदारों में नाइजीरिया, दक्षिण अफ्रीका और तंज़ानिया शामिल हैं, जो मूल्य शृंखलाओं के माध्यम से गहन एकीकरण के अवसर प्रदान करते हैं।

- औद्योगिक और अवसंरचना विकास: अफ्रीका के औद्योगीकरण में भारत का बढ़ता निवेश साझा समृद्धि के प्रति दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

- भारतीय फर्मों ने केन्या, नाइजीरिया और दक्षिण अफ्रीका में (विशेष रूप से दवाइयों और IT क्षेत्र में) विनिर्माण इकाइयाँ स्थापित की हैं, जिससे रोज़गार सृजन हुआ है तथा क्षेत्रीय मूल्य शृंखलाओं को समर्थन मिला है।

- भारत, लॉजिस्टिक्स साझेदारी, प्रधानमंत्री गति शक्ति से जुड़े परिवहन गलियारों और स्मार्ट-सिटी सहयोग के माध्यम से अफ्रीका के बुनियादी अवसंरचना के विकास में भी योगदान देता है।

- रिलायंस जियो और भारती एयरटेल जैसी भारतीय डिजिटल एवं दूरसंचार कंपनियाँ अफ्रीका में तेज़ी से अपना परिचालन बढ़ा रही हैं तथा इसकी तेज़ी से बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था का लाभ उठा रही हैं।

- नामीबिया और घाना जैसे देश UPI-स्टाइल की भुगतान प्रणालियों को अपनाने के लिये भारत के साथ साझेदारी कर रहे हैं।

- टोगो अपनी राष्ट्रीय डिजिटल पहचान के लिये भारत के मॉड्यूलर ओपन-सोर्स आइडेंटिटी प्लेटफ़ॉर्म (MOSIP) का उपयोग कर रहा है।

- वर्ष 2025 में अनुमानित 4% GDP वृद्धि के साथ, अफ्रीका भारतीय व्यवसायों के लिये एक प्रमुख विस्तार क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है।

- सामरिक और सुरक्षा सहयोग: रक्षा कूटनीति, आतंकवाद-रोधी प्रशिक्षण और समुद्री सहयोग के माध्यम से अफ्रीका में भारत की सामरिक उपस्थिति का विस्तार हो रहा है।

- हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री डकैती, उग्रवाद और अस्थिरता पर साझा चिंताओं के साथ, भारत अफ्रीकी नौसेनाओं के साथ संयुक्त अभ्यास, जल सर्वेक्षण, निगरानी एवं क्षमता निर्माण पर साझेदारी करता है।

- अफ्रीका में भारत की रणनीतिक उपस्थिति, अफ्रीका-भारत प्रमुख समुद्री जुड़ाव (AIKEYME)- 2025 जैसी पहलों के माध्यम से बढ़ रही है, जिसे 9 अफ्रीकी नौसेनाओं के साथ संयुक्त रूप से समुद्री डकैती-रोधी और मानवीय अभियानों में सुधार के लिये आयोजित किया गया है।

- भारतीय नौसेना द्वारा निगरानी के लिये INS सुनयना की तैनाती तथा तंज़ानिया और केन्या के साथ संयुक्त समुद्री अभ्यास ने क्षेत्रीय सुरक्षा को और सुदृढ़ किया है।

- ये प्रयास भारत के ऊर्जा आयात के लिये महत्त्वपूर्ण समुद्री मार्गों को सुरक्षित करते हैं तथा हिंद महासागर क्षेत्र में भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों को संतुलित करते हैं।

- जन-जन संबंध और विकास सहयोग तथा मानव क्षमता निर्माण: 30 लाख की संख्या वाला अफ्रीकी-भारतीय प्रवासी समुदाय और बढ़ता शैक्षिक और सांस्कृतिक आदान-प्रदान इस साझेदारी का भावनात्मक आधार है।

- भारत ने पूरे महाद्वीप में बुनियादी अवसंरचना, कृषि, ऊर्जा और शिक्षा परियोजनाओं को समर्थन देने के लिये 12 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक के रियायती ऋण एवं 70 करोड़ अमेरिकी डॉलर के अनुदान प्रदान किये हैं।

- वर्ष 1964 में अपनी स्थापना के बाद से, भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (ITEC) कार्यक्रम अफ्रीकी पेशेवरों के कौशल को बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण रहा है।

- ट्रेनिंग स्लॉट की संख्या वर्ष 2015 में 2,476 से बढ़कर वर्ष 2024 में 3,851 हो जाने के साथ, इस कार्यक्रम ने विभिन्न नागरिक एवं तकनीकी क्षेत्रों में 26,000 से अधिक अफ्रीकियों को प्रशिक्षित किया है (ITEC, 2025)।

- साझा ग्लोबल साउथ पहचान और बहुपक्षीय समर्थन: भारत और अफ्रीका प्रायः विकासशील देशों के हितों की रक्षा के लिये वैश्विक मंचों पर सहयोग करते हैं।

- दोनों देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, विश्व व्यापार संगठन (WTO) और जलवायु वित्त कार्यढाँचों में सुधार चाहते हैं तथा निष्पक्षता, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण एवं सतत् विकास की अनुशंसा करते हैं।

- भारत की अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी संघ का G20 में शामिल होना एक अधिक प्रतिनिधिक वैश्विक शासन संरचना को प्रोत्साहित करने के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

भारत-अफ्रीका साझेदारी के विकास में बाधा डालने वाली प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं?

- रणनीतिक जड़ता और कूटनीतिक जुड़ाव में अंतराल: एक महत्त्वपूर्ण बाधा अफ्रीका के साथ भारत की विलंबित राजनीतिक भागीदारी है।

- पिछले भारत-अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन के बाद से लगभग एक दशक का लंबा अंतराल निरंतर रणनीतिक संवाद की कमी को दर्शाता है, जो महाद्वीप में भारत की नेतृत्वकारी स्थिति को कमज़ोर करता है।

- यह रणनीतिक जड़ता अफ्रीका की तेज़ी से विकसित हो रही प्राथमिकताओं के अनुकूल ढलने की भारत की क्षमता को कम करती है और वर्तमान सहयोग प्रयासों की गति को कम करती है।

- जटिल सुरक्षा परिदृश्य और नाज़ुक शासन: अफ्रीका का सुरक्षा वातावरण अस्थिर है, जिसकी पहचान इथियोपिया, सूडान एवं मध्य अफ्रीकी गणराज्य जैसे देशों में कई सैन्य तख्तापलट और चल रहे सशस्त्र संघर्षों से होती है।

- कमज़ोर शासन, उग्रवाद और बढ़ता कट्टरपंथ भारत के रक्षा सहयोग, शांति स्थापना एवं आतंकवाद-रोधी प्रयासों में प्रभावी रूप से शामिल होने की क्षमता को बाधित करता है।

- सुरक्षा चुनौतियाँ दीर्घकालिक निवेश और रणनीतिक साझेदारियों के लिये प्रतिकूल वातावरण बनाती हैं।

- संरचनात्मक आर्थिक और अवसंरचना संबंधी बाधाएँ: अफ्रीका की अवसंरचना व्यापार एवं निवेश को गहन करने में एक बाधा बना हुआ है।

- मुख्य रूप से संसाधन निर्यात के लिये डिज़ाइन की गई औपनिवेशिक विरासत, खंडित परिवहन और रसद प्रणालियाँ, लेन-देन की लागत बढ़ाती हैं तथा क्षेत्रीय मूल्य शृंखलाओं के निर्माण के लिये महत्त्वपूर्ण अंतर-अफ्रीकी व्यापार में बाधा डालती हैं।

- अफ्रीका में भारत द्वारा वित्त पोषित अवसंरचना परियोजनाओं में प्रायः प्रक्रियात्मक बाधाएँ, धन आवंटन में विलंब और रसद संबंधी कठिनाइयाँ आती हैं, विशेषकर दूरस्थ या संघर्ष-ग्रस्त क्षेत्रों में।

- अफ्रीका की स्वास्थ्य सेवा प्रणालियाँ गंभीर संसाधन सीमाओं एवं खंडित नियामक व्यवस्थाओं का सामना कर रही हैं, जिससे चिकित्सा सहयोग में चुनौतियाँ उत्पन्न हो रही हैं।

- हालाँकि भारत ने 32 अफ्रीकी देशों को टीके और आवश्यक दवाइयाँ प्रदान की हैं, लेकिन स्थानीय उत्पादन का विस्तार तथा समान वितरण जटिल रसद और नीतिगत बाधाओं से बाधित है।

- वित्तीय बाधाएँ और वैश्विक प्रणालीगत पूर्वाग्रह: अफ्रीकी अर्थव्यवस्थाएँ एक बिगड़ते ऋण संकट का सामना कर रही हैं, जहाँ एक दशक से भी कम समय में ऋण-से-GDP अनुपात 30% से दोगुना होकर 60% हो गया है।

- वैश्विक वित्तीय संस्थानों में प्रणालीगत पूर्वाग्रहों से और भी जटिल यह वित्तीय कमज़ोरी, अफ्रीकी देशों के विकास परियोजनाओं के लिये वित्तीय संभावना को सीमित कर देती है।

- हालाँकि भारत ने 12 अरब डॉलर से अधिक की रियायती ऋण सीमाएँ प्रदान की हैं, लेकिन ये अफ्रीका की विशाल बुनियादी अवसंरचना और विकास वित्तपोषण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये अपर्याप्त हैं, जिससे रणनीतिक सहयोग सीमित हो रहा है।

- तीव्र बहुध्रुवीय भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्द्धा: भारत, चीन जैसे प्रमुख भागीदारों के साथ प्रभाव के लिये प्रतिस्पर्द्धा करता है, जिसने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के माध्यम से भारी निवेश किया है तथा व्यापक सहायता और बुनियादी अवसंरचना परियोजनाओं के साथ-साथ जिबूती में अपना पहला विदेशी सैन्य अड्डा स्थापित किया है।

- चीन एक राज्य-समर्थित तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (SOE) आधारित विकास मॉडल अपनाता है जिसके माध्यम से बंदरगाह, रेलवे तथा बड़े बिजली संयंत्र जैसी उच्च दृश्यता वाली मेगा परियोजनाओं का तीव्र विस्तार संभव हो पाता है। यह मॉडल वृहद पैमाना, तीव्र गति और स्पष्ट परिणाम प्रदान करता है तथा प्राय: भारत के अधिक विकेंद्रीकृत एवं वाणिज्यिक स्वरूप वाले लाइन ऑफ क्रेडिट (LoC) मॉडल से तेज़ी से परिणाम देता है जिसका कार्यान्वयन अपेक्षाकृत धीमा है।

- पश्चिमी देश ऐतिहासिक रूप से मज़बूत सहायता और सुरक्षा संबंध बनाए रखते हैं। भारत की अधिक सतर्क कूटनीति एवं धीमी व्यापार नीति के कारण महत्त्वपूर्ण भू-राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्रों में हाशिये पर जाने का जोखिम बना रहता है।

ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं और रणनीतिक चिंताओं का समर्थन करने के लिये भारत ने कौन-सी प्रमुख पहल लागू की हैं?

- वॉइस ऑफ ग्लोबल-साउथ समिट: भारत ने विकासशील देशों, साझा चुनौतियों, सामूहिक आवाज़ और वैश्विक मंचों के लिये एक साझा मंच प्रदान करने हेतु वर्ष 2023 में इस शिखर सम्मेलन का आयोजन किया।

- भारत-संयुक्त राष्ट्र वैश्विक क्षमता निर्माण पहल: संयुक्त राष्ट्र के साथ एक सहयोगी कार्यक्रम जिसका उद्देश्य डिजिटल स्वास्थ्य, व्यावसायिक प्रशिक्षण और खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से ग्लोबल साउथ के देशों में सतत् विकास लक्ष्यों (SDG) का समर्थन करना है।

- भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (ITEC) कार्यक्रम: 160 से अधिक विकासशील देशों को स्वास्थ्य, कृषि व IT जैसे क्षेत्रों में तकनीकी सहायता और क्षमता निर्माण प्रशिक्षण प्रदान करने वाली एक दीर्घकालिक पहल, मानव संसाधन विकास को बढ़ावा देती है।

- वैश्विक विकास समझौता प्रस्ताव: प्रधानमंत्री मोदी द्वारा प्रस्तावित, यह कार्यढाँचा विकास के लिये व्यापार, क्षमता निर्माण, प्रौद्योगिकी साझाकरण और ग्लोबल साउथ में सतत् विकास का समर्थन करने हेतु रियायती वित्त पर केंद्रित है।

- अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA): भारत और फ्राँस द्वारा शुरू किया गया, ISA 121 से अधिक सदस्य देशों (मुख्यतः ग्लोबल साउथ से) के साथ सौर ऊर्जा अंगीकरण, किफायती नवीकरणीय ऊर्जा एवं जलवायु परिवर्तन शमन को बढ़ावा देता है।

- बहुपक्षीय मंच सहभागिता: भारत BRICS, G20 और अन्य मंचों में सक्रिय रूप से भाग लेता है, जो ग्लोबल साउथ सुधारों की अनुशंसा करते हैं, जिसमें अफ्रीकी संघ को शामिल करना भी शामिल है तथा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद एवं विश्व बैंक में सुधारों का आह्वान करता है।

- एशिया-अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर (AAGC): जापान के साथ एक सहयोगात्मक पहल जो एशिया और अफ्रीका के बीच संपर्क, व्यापार एवं बुनियादी अवसंरचना के विकास को बढ़ाती है ताकि सतत् तथा समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जा सके।

- साउथ-साउथ और त्रिकोणीय सहयोग: भारत उन साझेदारियों को बढ़ावा देता है जहाँ विकासशील देश संदर्भ-विशिष्ट समाधान साझा करते हैं, जो अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में कृषि एवं स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में त्रिकोणीय सहयोग द्वारा समर्थित हैं।

- ग्लोबल साउथ विकास निधि की अनुशंसा: भारत ग्लोबल साउथ विकास का समर्थन करने के लिये बुनियादी अवसंरचना, डिजिटल परिवर्तन और जलवायु परिवर्तन परियोजनाओं के लिये बहुपक्षीय निधि के निर्माण में अग्रणी है।

- संरचित क्षेत्रीय सहभागिता: इंडिया–अफ्रीका फोरम समिट (IAFS-III), FIPIC और इंडिया-CARICOM समिट जैसे मंच ग्लोबल साउथ क्षेत्रों के साथ संरचित संवाद, विकास सहयोग एवं निवेश साझेदारी को सक्षम बनाते हैं।

अफ्रीका के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को गहन और सुदृढ़ करने के लिये भारत कौन-से प्रमुख उपाय कर सकता है?

- एक सुदृढ़ बहु-हितधारक रणनीतिक संवाद को संस्थागत रूप देना: भारत को निरंतर, अनुकूल नीतिगत संवादों और संयुक्त एजेंडा निर्धारण को सुगम बनाने के लिये सरकारों, निजी क्षेत्र के खिलाड़ियों, शिक्षाविदों एवं नागरिक समाज के हितधारकों को शामिल करते हुए एक वार्षिक भारत-अफ्रीका रणनीतिक साझेदारी मंच की स्थापना करनी चाहिये।

- यह मंच खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और डिजिटल परिवर्तन जैसे महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर वास्तविक काल समन्वय एवं उत्तरदायी जुड़ाव सुनिश्चित करेगा।

- यह इंडिया–अफ्रीका फोरम समिट (IAFS) के पूर्व अनुभवों पर आगे बढ़ते हुए मापनीय परिणामों, जवाबदेही तथा एक समर्पित निगरानी तंत्र पर विशेष बल देगा।

- अफ्रीकी प्राथमिकताओं के अनुरूप क्षेत्र-विशिष्ट रोडमैप तैयार करना: भारत को अफ्रीकी सरकारों और क्षेत्रीय आर्थिक समुदायों (REC) के परामर्श से विस्तृत क्षेत्रवार एवं देश-विशिष्ट रोडमैप का सह-विकास करना चाहिये।

- इन रोडमैप्स में बुनियादी अवसंरचना, कृषि, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, नवीकरणीय ऊर्जा और क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिये, ताकि अफ्रीका के एजेंडा 2063 के साथ संरेखण सुनिश्चित किया जा सके।

- स्पष्ट समयसीमा के साथ IAFS-III कार्यढाँचे को क्रियान्वित करने से स्पष्टता, विश्वास और कार्यान्वयन दक्षता में वृद्धि होगी।

- नवीन तंत्रों के माध्यम से वित्तीय सहयोग का विस्तार: अफ्रीका की बढ़ती ऋण भेद्यता को स्वीकार करते हुए, भारत को रियायती ऋण लाइनों को बढ़ाना चाहिये, मिश्रित वित्तीय उपकरण विकसित करने चाहिये और बहुपक्षीय ऋण राहत प्रयासों में भाग लेना चाहिये।

- भारत जलवायु-अनुकूल बुनियादी अवसंरचना एवं सामाजिक क्षेत्रों में निवेश को उत्प्रेरित करने के लिये विकास प्रभाव बॉण्ड और हरित वित्तपोषण साझेदारियों की संभावना की खोज कर सकता है, जिससे राजकोषीय स्थिरता सुनिश्चित करते हुए अफ्रीका के विकास को समर्थन मिलेगा।

- क्षमता निर्माण और कौशल विकास कार्यक्रमों का विस्तार: भारत को अफ्रीकी देशों में ITEC कार्यक्रमों, छात्रवृत्तियों और व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों का विस्तार करना चाहिये।

- कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जैव प्रौद्योगिकी और नवीकरणीय ऊर्जा में उत्कृष्टता के क्षेत्रीय केंद्र स्थापित करने से मानव पूंजी विकास, युवा रोज़गार एवं अफ्रीका की दीर्घकालिक आवश्यकताओं के अनुरूप नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र सुदृढ़ होंगे।

- व्यापार और भुगतान तंत्रों का आधुनिकीकरण: द्विपक्षीय व्यापार को उल्लेखनीय रूप से बढ़ावा देने तथा लेन-देन की लागत को कम करने के लिये, भारत को पारंपरिक डॉलर-आधारित निपटान प्रणालियों से आगे बढ़ते हुए व्यापार रसद को सरल बनाना होगा।

- भारत को प्रमुख अफ्रीकी व्यापारिक साझेदारों (जैसे: नाइजीरिया, दक्षिण अफ्रीका, केन्या) के साथ विशेष रुपया वास्ट्रो खाता (SRVA) तंत्र के उपयोग को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना तथा इसे विस्तारित करना चाहिये ताकि भारतीय रुपये एवं स्थानीय अफ्रीकी मुद्राओं में द्विपक्षीय व्यापार समझौता सुगम हो सके।

- यह उपाय मुद्रा जोखिम और अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता को कम करता है, जिससे दोनों क्षेत्रों के व्यवसायों के लिये व्यापार तेज़ एवं सस्ता हो जाता है तथा साझेदारी के लिये एक मज़बूत आर्थिक आधार तैयार होता है।

- डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना सहयोग को गहन करना: भारत को अफ्रीका के डिजिटल परिवर्तन का समर्थन करने के लिये UPI, डिजिटल पहचान प्रणालियों और ई-गवर्नेंस जैसी डिजिटल सार्वजनिक वस्तुओं में अपनी विशेषज्ञता का लाभ उठाना चाहिये।

- डिजिटल स्वास्थ्य, वित्तीय समावेशन और ई-शिक्षा पर सहयोग से तकनीकी अंतराल कम होंगे तथा पूरे महाद्वीप में समावेशी विकास में तीव्रता आएगी।

- जन-जन के बीच और सांस्कृतिक संबंधों को प्रगाढ़ करना: शैक्षणिक आदान-प्रदान, सांस्कृतिक कूटनीति और प्रवासी जुड़ाव को बढ़ाने से मज़बूत सामाजिक पूंजी का निर्माण होगा।

- भारतीय सांस्कृतिक केंद्रों का विस्तार, अधिक छात्रवृत्तियाँ प्रदान करना और सांस्कृतिक उत्सवों को बढ़ावा देना औपचारिक कूटनीति से परे दीर्घकालिक सद्भावना एवं सहयोग को गहन कर सकता है।

- समुद्री सुरक्षा और रक्षा साझेदारी को बढ़ावा देना: भारत को हिंद महासागर क्षेत्र में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिये समुद्री क्षेत्र जागरूकता, संयुक्त सैन्य अभ्यास और समुद्री डकैती विरोधी अभियानों पर सहयोग बढ़ाना चाहिये।

- सैन्य प्रशिक्षण केंद्रों और रक्षा उत्पादन सहयोगों का विकास अफ्रीका के क्षेत्रीय सुरक्षा लक्ष्यों को समर्थन प्रदान करेगा तथा साथ ही भारत के सामरिक हितों को भी बढ़ावा देगा।

निष्कर्ष:

भारत–अफ्रीका संबंध साझा मूल्यों और पारस्परिक आकांक्षाओं पर आधारित एक ऐतिहासिक साझेदारी का प्रतीक हैं। जैसा कि डॉ. शशि थरूर ने संयुक्त राष्ट्र में प्रभावपूर्ण ढंग से कहा, “भारत और अफ्रीका ने समान मूल्यों और स्वतंत्रता के साथ विकास के सपनों को साझा करते हुए समान मार्ग को अपनाया है।”

इस दृष्टिकोण को साकार करने के लिये भारत को रणनीतिक संवादों को संस्थागत बनाने, अफ्रीकी प्राथमिकताओं के साथ निवेश को संरेखित करने, क्षमता निर्माण और स्थायी सांस्कृतिक एवं डिजिटल संबंधों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। ऐसा बहुआयामी दृष्टिकोण एक अनुकूल, न्यायसंगत साझेदारी सुनिश्चित करेगा जो सतत् विकास लक्ष्यों और वैश्विक एकजुटता को बढ़ावा दे।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. भारत-अफ्रीका साझेदारी को प्रायः ‘साझा इतिहास और साझा भविष्य के सेतु’ के रूप में वर्णित किया जाता है। समकालीन विकासात्मक एवं भू-राजनीतिक चुनौतियों का समाधान करने के लिय इस साझेदारी को किस प्रकार रूपांतरित किया जा सकता है, इसका समालोचनात्मक परीक्षण कीजिये। |

प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

प्रश्न 1. आज भारत-अफ्रीका आर्थिक संबंधों को और अधिक महत्त्वपूर्ण क्या बनाता है?

भारत-अफ्रीका संबंध आर्थिक पूरकता, 100 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक के बढ़ते द्विपक्षीय व्यापार और कच्चे माल, फार्मास्यूटिकल्स, डिजिटल तकनीक एवं ऊर्जा सुरक्षा पर पारस्परिक निर्भरता से प्रेरित हैं।

प्रश्न 2. भारत-अफ्रीका साझेदारी के विकास में बाधा डालने वाली प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं?

प्रमुख चुनौतियों में रणनीतिक जड़ता, अकुशल शासन, सैन्य तख्तापलट, बुनियादी अवसंरचना की बाधाएँ, ऋण संकट, चीन के साथ भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्द्धा और परियोजना कार्यान्वयन में विलंब शामिल हैं।

प्रश्न 3. भारत ने अफ्रीका के विकास और क्षमता निर्माण में किस प्रकार योगदान दिया है?

भारत 12 अरब अमेरिकी डॉलर के रियायती ऋण, 50,000 पेशेवरों के लिये ITEC प्रशिक्षण, बुनियादी अवसंरचना एवं ऊर्जा परियोजनाओं तथा डिजिटल सार्वजनिक वस्तुओं एवं स्वास्थ्य सेवा में सहयोग के विस्तार के माध्यम से अफ्रीका का समर्थन करता है।

प्रश्न 4. कौन-सी वैश्विक पहल ग्लोबल साउथ के लिये भारत के नेतृत्व को दर्शाती हैं?

भारत वॉयस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, AAGC, BRICS सुधार, साउथ-साउथ सहयोग तथा सतत् विकास लक्ष्यों का समर्थन करने वाली संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी क्षमता निर्माण पहलों का नेतृत्व कर रहा है।

प्रश्न 5. अफ्रीका के साथ संपर्क को प्रगाढ़ करने के लिये भारत क्या कदम उठा सकता है?

भारत को रणनीतिक संवाद को संस्थागत बनाना चाहिये, क्षेत्रीय रोडमैप को एजेंडा- 2063 के साथ संरेखित करना चाहिये, मिश्रित वित्त का विस्तार करना चाहिये, डिजिटल एवं कौशल सहयोग को सुदृढ़ करना चाहिये, सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ाना चाहिये तथा समुद्री एवं रक्षा साझेदारी को बढ़ावा देना चाहिये।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)

प्रिलिम्स

प्रश्न 1. निम्नलिखित में से किस समूह के सभी चारों देश G20 के सदस्य हैं? (2020)

(a) अर्जेंटीना, मेक्सिको, दक्षिण अफ्रीका एवं तुर्की

(b) ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मलेशिया एवं न्यूज़ीलैंड

(c) ब्राज़ील, ईरान, सऊदी अरब एवं वियतनाम

(d) इंडोनेशिया, जापान, सिंगापुर एवं दक्षिण कोरिया

उत्तर: (a)

मेन्स

प्रश्न 1. ‘उभरती हुई वैश्विक व्यवस्था में, भारत द्वारा प्राप्त नव-भूमिका के कारण, उत्पीड़ित एवं उपेक्षित राष्ट्रों के मुखिया के रूप में दीर्घ काल से संपोषित भारत की पहचान लुप्त हो गई है।’ विस्तार से समझाइये। (2019)