दक्षिण-दक्षिण एवं त्रिकोणीय सहयोग

यह एडिटोरियल “South-South and Triangular Cooperation is more than a diplomatic phrase” पर आधारित है, जो द हिंदू में 30/09/2025 को प्रकाशित हुआ। लेख इस बात पर ज़ोर देता है कि दक्षिण-दक्षिण एवं त्रिकोणीय सहयोग एक आवश्यक, किफायती और नवोन्मेषी विकास मॉडल है। भारत के नेतृत्व और साझेदारियाँ यह दर्शाती हैं कि यह पारंपरिक सहायता ढाँचों से आगे बढ़कर एक अधिक न्यायसंगत और सतत् वैश्विक भविष्य का निर्माण कर सकता है।

प्रिलिम्स के लिये: दक्षिण-दक्षिण एवं त्रिकोणीय सहयोग (SSTC), दक्षिण-दक्षिण सहयोग (SSC), ब्यूनस आयर्स कार्य योजना (BAPA), भारत-यूएन विकास साझेदारी कोष, लघु द्वीपीय विकासशील राष्ट्र (SIDS)

मेन्स के लिये: वैश्विक विकास सहयोग में दक्षिण-दक्षिण एवं त्रिकोणीय सहयोग (SSTC) की भूमिका, दक्षिण-दक्षिण एवं त्रिकोणीय सहयोग (SSTC) को आगे बढ़ाने में भारत की भूमिका, SSTC की प्रभावशीलता को बाधित करने वाली प्रमुख चुनौतियाँ

तेज़ी से बदलते वैश्विक परिदृश्य में, पारंपरिक सहायता ढाँचे मात्र से असमानता, जलवायु परिवर्तन और अप्रभावी विकास वित्तपोषण जैसी परस्पर जुड़ी चुनौतियों का समाधान संभव नहीं है। दक्षिण-दक्षिण एवं त्रिकोणीय सहयोग (SSTC) एक सशक्त मंच के रूप में उभरा है, जो एकजुटता, पारस्परिक सीख और नवाचार को प्रोत्साहित करता है तथा कम लागत वाले और संदर्भ-विशिष्ट समाधान प्रदान करता है। फिर भी, वित्तपोषण, संस्थागत क्षमता और व्यापक साझेदारियों की कमी यह दर्शाती है कि एक अधिक न्यायसंगत और सतत् भविष्य के लिये इस मॉडल को और दृढ़ करने की तत्काल आवश्यकता है।

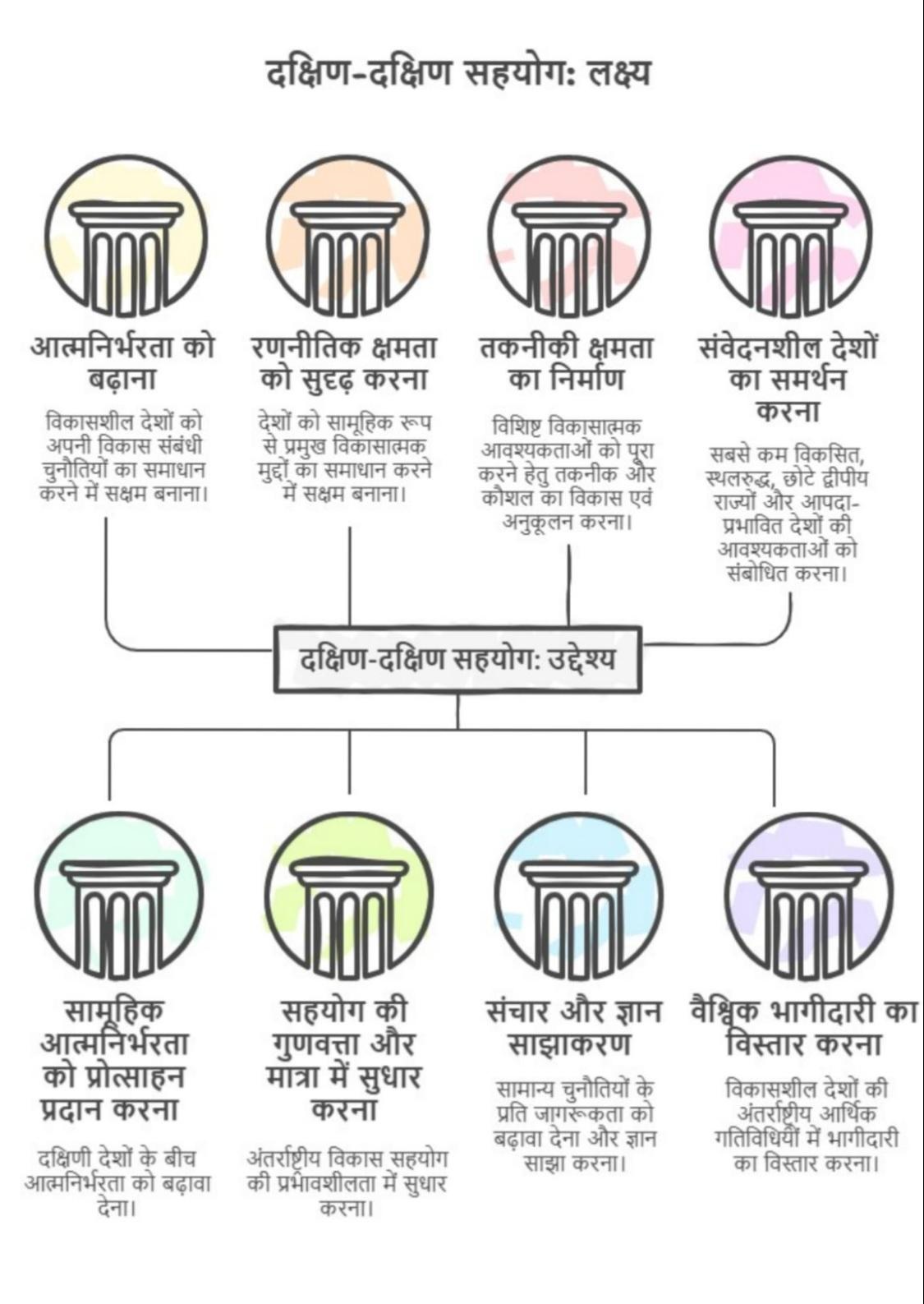

दक्षिण-दक्षिण एवं त्रिकोणीय सहयोग (SSTC) क्या है?

- परिचय: यह विकासशील देशों (ग्लोबल साउथ) के बीच एक साझेदारी है, जो एकजुटता और पारस्परिक लाभ पर आधारित है। इसमें ज्ञान, कौशल, संसाधन, प्रौद्योगिकी और विशेषज्ञता का आदान-प्रदान किया जाता है ताकि विकास को प्रोत्साहन मिल सके।

- यह पारंपरिक उत्तर-दक्षिण सहायता का पूरक है और राष्ट्रीय संप्रभुता, समता, गैर-शर्तीयता/non-conditionality और पारस्परिक जवाबदेही जैसे सिद्धांतों का पालन करता है।

- त्रिकोणीय सहयोग (Triangular Cooperation - TrC): यह सहयोग का एक ऐसा मॉडल है जिसमें दो या अधिक विकासशील देश साझेदारी करते हैं और उन्हें किसी विकसित देश या बहुपक्षीय संगठन का समर्थन प्राप्त होता है।

- इसमें दक्षिणी भागीदारों के संदर्भानुकूल अनुभव को उत्तरी/बहुपक्षीय भागीदारों के वित्तीय और तकनीकी सहयोग के साथ जोड़ा जाता है ताकि परियोजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन हो सके।

- उत्पत्ति: 1978 की ब्यूनस आयर्स कार्य योजना (BAPA) ने औपचारिक रूप से दक्षिण-दक्षिण सहयोग को परिभाषित किया और सबसे कम विकसित, स्थलरुद्ध (landlocked) तथा लघु द्वीपीय विकासशील देशों के लिये प्राथमिकता वाले क्षेत्रों और सहयोग को रेखांकित किया।

- समय के साथ SSTC में त्रिकोणीय सहयोग भी शामिल हो गया, जिसमें विकसित देश या बहुपक्षीय संस्थाएँ दक्षिणी देशों के साथ मिलकर वित्तीय और तकनीकी सहयोग प्रदान करती हैं।

- संयुक्त राष्ट्र ने 12 सितंबर को दक्षिण-दक्षिण एवं त्रिकोणीय सहयोग का अंतर्राष्ट्रीय दिवस (SSTC) घोषित किया है।

- दक्षिण-दक्षिण सहयोग के मार्गदर्शक सिद्धांत (Guiding Principles):

- एकजुटता-आधारित (Solidarity-driven): विकासशील देशों के बीच सहयोग पर आधारित, जिससे राष्ट्रीय कल्याण और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलता है।

- विकास-उन्मुख (Development-oriented): यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत विकास लक्ष्यों (जैसे- वर्ष 2030 का धारणीय विकास एजेंडा) की प्राप्ति का समर्थन करता है।

- दक्षिण-नेतृत्व वाला एजेंडा (South-led agenda): पहल दक्षिणी देशों द्वारा स्वयं तय की जाती हैं, जिससे उनकी प्राथमिकताओं में स्वायत्तता बनी रहती है।

- मुख्य सिद्धांत (Core Principles): राष्ट्रीय संप्रभुता के सम्मान, राष्ट्रीय स्वामित्व एवं स्वतंत्रता, भागीदारों के बीच समता, गैर-शर्तीयता (बिना शर्त सहायता), आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना तथा परस्पर लाभ पर आधारित विन-विन सहयोग द्वारा मार्गदर्शित।

SSTC वैश्विक विकास सहयोग को किस प्रकार रूपांतरित कर रहा है?

- एकजुटता और समानता के माध्यम से सशक्तीकरण: SSTC विकासशील देशों के बीच आपसी सम्मान, एकजुटता, समता और साझा सीख के सिद्धांतों पर आधारित है।

- पारंपरिक सहायता मॉडल के विपरीत, यह बिना किसी शर्त के राष्ट्रीय संप्रभुता और स्वामित्व का सम्मान करता है तथा समान लोगों के बीच वास्तविक साझेदारी को बढ़ावा देता है।

- यह दृष्टिकोण ग्लोबल साउथ में राजनीतिक और आर्थिक आत्मनिर्भरता का निर्माण करता है, जो 1978 की ब्यूनस आयर्स कार्य योजना का एक प्रमुख सिद्धांत रहा है।

- वैश्विक आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देना: ग्लोबल साउथ के देशों ने हाल की वैश्विक आर्थिक वृद्धि में आधे से अधिक योगदान दिया है।

- दक्षिण-दक्षिण व्यापार अब विश्व व्यापार का एक-चौथाई से अधिक है और दक्षिण से होने वाले प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) का प्रवाह वैश्विक प्रवाह का लगभग एक-तिहाई है।

- SSTC इन गतिशीलताओं को साझा विकास परिणामों के लिये उपयोग करता है।

- किफायती, विस्तारित करने योग्य और संदर्भ-विशिष्ट विकास समाधान: SSTC जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य और डिजिटल वित्त जैसी चुनौतियों के लिये स्थानीय रूप से उपयुक्त समाधान प्रदान करता है।

- यह सहयोग कम लागत वाले नवाचारों के पुनरुत्पादन को सक्षम बनाता है, जैसे भारत की आधार डिजिटल ID प्रणाली और UPI भुगतान मॉडल, जिन्हें अन्य विकासशील देशों के साथ साझा किया गया है।

- ऐसे समाधान स्थानीय वास्तविकताओं पर आधारित होते हैं और धारणीय विकास को प्रोत्साहित करते हैं।

- संस्थागत और प्रौद्योगिकी क्षमताओं को सुदृढ़ करना: दक्षिण-दक्षिण साझेदारियाँ संस्थागत क्षमताओं, प्रौद्योगिकी ज्ञान और संसाधन जुटाने की शक्ति को दृढ़ करती हैं।

- उदाहरण के लिये, भारत-यूएन विकास साझेदारी कोष ने 56 देशों में 75 परियोजनाओं का समर्थन किया है, जिनमें खाद्य सुरक्षा (राइस फोर्टिफिकेशन/चावल पौष्टिकीकरण), नेपाल और लाओस में आपूर्ति शृंखलाएँ तथा डिजिटल गवर्नेंस नवाचार शामिल हैं।

- कोस्टा रिका, डोमिनिकन गणराज्य और जर्मनी एक त्रिकोणीय साझेदारी के माध्यम से कोरल रीफ पुनर्स्थापन पर सहयोग कर रहे हैं, जो वित्त, प्रौद्योगिकी विशेषज्ञता और सामुदायिक प्रथाओं को मिलाकर कैरेबियन क्षेत्र में रीफ की संधारणीयता और समुद्री जैवविविधता को बढ़ावा देता है।

- पारंपरिक उत्तर-दक्षिण सहयोग का पूरक और विस्तार: SSTC, उत्तर-दक्षिण सहयोग का विकल्प नहीं बल्कि उसका पूरक है।

- त्रिकोणीय सहयोग में दक्षिणी देश विकसित देशों या बहुपक्षीय समर्थन के साथ मिलकर कार्य करते हैं और संसाधनों का संयोजन करके बड़े प्रभाव उत्पन्न करते हैं।

- भारत, फ्राँस और UAE ने एक त्रिपक्षीय साझेदारी बनाई है, जिसका फोकस सौर और परमाणु ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन, जैवविविधता संरक्षण और हिंद महासागर क्षेत्र में रक्षा सहयोग पर है।

- यह सहयोग क्षमता निर्माण और नवाचार के विस्तार को सक्षम बनाता है, साथ ही दक्षिणी नेतृत्व और प्राथमिकताओं का सम्मान करता है।

- त्रिकोणीय सहयोग में दक्षिणी देश विकसित देशों या बहुपक्षीय समर्थन के साथ मिलकर कार्य करते हैं और संसाधनों का संयोजन करके बड़े प्रभाव उत्पन्न करते हैं।

- वैश्विक विकास एजेंडों में SSTC का मुख्यधारा में लाना: SSTC को संयुक्त राष्ट्र की नीतियों और विकास रूपरेखाओं में तेज़ी से संस्थागत रूप दिया जा रहा है तथा 60 से अधिक प्रस्तावों और परिणाम दस्तावेजों में इसके महत्त्व को मान्यता प्रदान की गई है।

- संयुक्त राष्ट्र की संस्थाएँ विकासशील देशों की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य, जलवायु कार्रवाई, सामाजिक संरक्षण आदि क्षेत्रों में सदस्य देशों को समर्थन देने के लिये वैश्विक स्तर पर SSTC रणनीतियों को एकीकृत कर रही हैं।

- क्षेत्रीय एकीकरण और दक्षिण-दक्षिण नेटवर्क को बढ़ावा देना: SSTC उन्नत व्यापार, प्रौद्योगिकी विनिमय और सामूहिक कार्रवाई के माध्यम से ग्लोबल साउथ के बीच क्षेत्रीय एकीकरण और सहयोग को बढ़ावा देता है।

- यह सहयोगात्मक नेटवर्क बनाता है जो साझा ज्ञान और विकास समाधानों को बढ़ाता है, जो भू-राजनीतिक अस्थिरता और COVID-19 महामारी जैसी वैश्विक चुनौतियों के बीच महत्त्वपूर्ण है।

भारत दक्षिण-दक्षिण और त्रिकोणीय सहयोग को आगे बढ़ाने में क्या भूमिका निभाता है?

- क्षमता निर्माण और ज्ञान साझा करने में नेतृत्व: भारत ने अन्य ग्लोबल साउथ देशों के साथ भारतीय सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने हेतु इंडिया-यूएन ग्लोबल कैपेसिटी-बिल्डिंग इनिशिएटिव लॉन्च किया।

- यह कौशल प्रशिक्षण, ज्ञान विनिमय, पायलट परियोजनाएँ और संस्थागत सहयोग को सुविधाजनक बनाता है ताकि धारणीय विकास लक्ष्यों (SDG) को तेज़ी से आगे बढ़ाया जा सके।

- भारतीय तकनीकी सहयोग कार्यक्रम अब 56 देशों में 75 से अधिक परियोजनाओं का समर्थन करते हैं, विशेष रूप से सबसे कम विकसित देशों और छोटे द्वीप राज्यों में।

- इंडिया-यूएन डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड के माध्यम से योगदान: वर्ष 2017 में $150 मिलियन के योगदान के साथ स्थापित यह फंड ग्लोबल साउथ में मांग-आधारित और रूपांतरणकारी परियोजनाओं का समर्थन करता है।

- विषयगत क्षेत्रों में जलवायु सहनशीलता, नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य और लैंगिक समानता शामिल हैं।

- वित्तपोषित परियोजनाएँ अफ्रीका, कैरिबियन और दक्षिण पूर्व एशिया में विस्तृत हैं, जो भारत की वित्तीय और विकासात्मक प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं।

- समान विकास के लिये डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना को बढ़ावा: भारत आधार और UPI जैसे स्केलेबल डिजिटल उपकरणों/साधनों का उपयोग करके साझेदार देशों में डिजिटल वित्त का समर्थन करता है।

- इन पहलों में ज़ाम्बिया और लाओ PDR में डिजिटल स्वास्थ्य प्लेटफार्म और नेपाल में सप्लाई चेन नवाचार शामिल हैं, जो समावेशी विकास में भारत की प्रौद्योगिकी नेतृत्व क्षमता को दर्शाती हैं।

- कई ग्लोबल साउथ देश UPI एकीकरण को अपनाया या इसका परीक्षण किया है, जिनमें भूटान, नेपाल, श्रीलंका, मॉरिशस, मालदीव एवं UAE शामिल हैं तथा कतर, सिंगापुर और मलेशिया में भी इसके विस्तार की प्रक्रिया जारी है।

- क्षेत्रीय नेटवर्कों को संस्थागत बनाना और सशक्त करना: भारत वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करता है, जिससे यह विकासशील देशों की आवाज़ के रूप में अपनी भूमिका को दृढ़ता प्रदान करता है।

- G20 की अध्यक्षता के दौरान भारत ने G20 में अफ्रीकी संघ की स्थायी सदस्यता प्राप्त की, जिससे अफ्रीका और अन्य दक्षिणी देशों का राजनीतिक और आर्थिक प्रभाव बढ़ा।

- नवोन्मेषी कृषि और खाद्य सुरक्षा पहल: ICRISAT और DAKSHIN (Development and Knowledge Sharing Initiative) के साथ साझेदारी के माध्यम से, भारत कृषि नवाचार और क्लाइमेट-स्मार्ट खेती को बढ़ावा देता है।

- राइस फोर्टिफिकेशन, सप्लाई चेन सुधार और सतत् ड्रीलैंड खेती जैसी परियोजनाएँ ग्लोबल साउथ में भारत के खाद्य सुरक्षा और कृषि संधारणीयता में योगदान को दर्शाती हैं।

- उदाहरण के लिये, जर्मनी के सहयोग से, भारत अफ्रीका में कृषि और जलवायु सहनशीलता परियोजनाओं के लिये ज्ञान प्रदाता के रूप में कार्य करता है।

- बहुपक्षीय मंचों में ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं हेतु समर्थन: भारत सक्रिय रूप से संयुक्त राष्ट्र दक्षिण-दक्षिण और त्रिपक्षीय सहयोग दिवस (SSTC) जैसी पहलों को बढ़ावा देता है, जो नवोन्मेषी सहयोग, जलवायु सहनशीलता और सामाजिक-आर्थिक विकास पर ज़ोर देती हैं।

- यह बढ़े हुए वित्त पोषण और समावेशी शासन के लिये समर्थन करता है और व्यापार नीति समर्थन हेतु $2.5 मिलियन से अधिक आवंटन वाले समर्पित विकास कोष की अनुशंसा करता है।

- उदाहरण के लिये, भारत पहला देश था जिसने जनवरी 2023 में श्रीलंका की ऋण पुनर्गठन योजना का समर्थन करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) को लिखित वित्तीय आश्वासन प्रदान किया।

- यह बढ़े हुए वित्त पोषण और समावेशी शासन के लिये समर्थन करता है और व्यापार नीति समर्थन हेतु $2.5 मिलियन से अधिक आवंटन वाले समर्पित विकास कोष की अनुशंसा करता है।

SSTC की प्रभावशीलता को बाधित करने वाली प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं?

- विभाजन और समन्वय की कमी: SSTC प्रयास अक्सर विभिन्न राजनीतिक प्रणालियों, आर्थिक प्राथमिकताओं और ऐतिहासिक संदर्भों के कारण विभाजित पहलों का सामना करते हैं।

- यह विभाजन समग्र रणनीतियों की कमी, परियोजनाओं के बीच अप्रभावी समन्वय तथा वैश्विक विकास लक्ष्यों पर कम प्रभाव का कारण बनता है।

- राष्ट्रीय प्राथमिकताओं में परिवर्तन या नेतृत्व परिवर्तन सक्रिय SSTC परियोजनाओं को बाधित कर सकते हैं या नए प्रस्तावों को रोक सकते हैं, जिससे दीर्घकालिक योजना और क्रियान्वयन प्रभावित होता है।

- उदाहरण के लिये, भारत और जापान द्वारा शुरू किया गया एशिया-अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर (AAGC) जापान में सरकार बदलने के बाद राजनीतिक इच्छा कम होने के कारण बाधित हो गया।

- सीमित संस्थागत और तकनीकी क्षमता: कई विकासशील देशों के पास SSTC कार्यक्रमों को डिज़ाइन, लागू और स्थायी बनाने के लिये पर्याप्त वित्तीय, प्रौद्योगिकी और संस्थागत क्षमता नहीं है।

- क्षमता की सीमाएँ परियोजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और विस्तार में बाधा डालती हैं।

- राजकोषीय सीमाएँ, साथ ही भू-राजनीतिक परिवर्तनों, ग्लोबल साउथ में सह-निर्धारित और स्थायी सामूहिक कार्रवाई के लिये गंभीर चुनौतियाँ उत्पन्न करती हैं।

- भारत-अफ्रीका फोरम समिट (IAFS), जो भारत-अफ्रीका साझेदारी के लिये एक मंच है, महत्त्वपूर्ण समय-सारणी में विलंब का सामना कर चुका है, विशेष रूप से तीसरे समिट के बाद वर्ष 2015 से आयोजित नहीं हुआ है।

- वित्तीय और संसाधन अंतराल: SSTC मुख्य रूप से ट्रस्ट फंड, स्वैच्छिक योगदान और सीमित वित्तीय तंत्र जैसे इंडिया-यूएन डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड या IBSA फंड पर निर्भर करता है।

- ये स्रोत अक्सर अपूर्वानुमेय और अपर्याप्त होते हैं, विशेष रूप से जलवायु सहनशीलता, स्वास्थ्य और डिजिटल अवसंरचना जैसे प्राथमिक क्षेत्रों में बढ़ती विकासात्मक मांगों को पूर्ण करने के लिये।

- भू-राजनीतिक तनाव और वैश्विक शक्ति गतिशीलता: प्रमुख शक्तियों के बीच बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और प्रभाव के लिये प्रतिस्पर्द्धा SSTC की आधारभूत एकजुटता के लिये जोखिम उत्पन्न करती है।

- बाह्य दबाव और गठबंधन अक्सर दक्षिणी देशों के बीच स्वायत्त और समतलीय सहयोग को जटिल बना देते हैं, जिससे SSTC द्वारा बनाए जाने वाले आपसी सम्मान और समान आधार को जोखिम होता है।

- चीन की बढ़ती आर्थिक और सुरक्षा उपस्थिति अफ्रीका में अमेरिका की पश्चिम एशिया में रणनीतिक गतिविधियों के साथ विपरीत है, जिससे दक्षिण-दक्षिण सहयोग के लक्ष्य को जटिलता का सामना करना पड़ता है, जो स्वायत्त और समान साझेदारियों को बढ़ावा देने का है।

- डिजिटल डिवाइड और प्रौद्योगिकी में अंतर: SSTC में साझा किये गए डिजिटल सार्वजनिक साधनों (जैसे भारत का आधार, UPI) में प्रगति के बावजूद, प्रौद्योगिकी तक पहुँच और नवाचार क्षमता में महत्त्वपूर्ण अंतर विद्यमान हैं।

- कई सबसे कम विकसित देश और छोटे द्वीपीय विकासशील राज्य (SIDS) डिजिटल अवसंरचना, कनेक्टिविटी और कुशल मानव संसाधनों की चुनौतियों का सामना करते हैं, जिससे SSTC-नेतृत्व वाली तकनीकी सहयोग में उनकी भागीदारी एवं लाभ सीमित हो जाते हैं।

- SSTC का वैश्विक विकास एजेंडों में सीमित एकीकरण: SSTC को राष्ट्रीय नीतियों, UN फ्रेमवर्क और बहुपक्षीय विकास रणनीतियों में शामिल करना लगातार चुनौती बना हुआ है।

- हालाँकि SSTC की प्रमुखता UN प्रस्तावों और बढ़ती परियोजनाओं के साथ बढ़ रही है, इसे उत्तर-दक्षिण सहयोग के साथ स्थायी भूमिका सुनिश्चित करने के लिये पर्याप्त वित्तपोषण, रिपोर्टिंग और मूल्यांकन तंत्र के साथ लगातार मुख्यधारा में लाना आवश्यक है।

- उदाहरण के लिये, विकसित देशों ने जलवायु वित्त के लिये ग्लोबल साउथ को प्रतिवर्ष 100 बिलियन डॉलर देने का जो संकल्प वर्ष 2009 में किया था, उसे पूरा करने में असफल रहे।

- हालाँकि SSTC की प्रमुखता UN प्रस्तावों और बढ़ती परियोजनाओं के साथ बढ़ रही है, इसे उत्तर-दक्षिण सहयोग के साथ स्थायी भूमिका सुनिश्चित करने के लिये पर्याप्त वित्तपोषण, रिपोर्टिंग और मूल्यांकन तंत्र के साथ लगातार मुख्यधारा में लाना आवश्यक है।

दक्षिण-दक्षिण और त्रिकोणीय सहयोग की प्रभावशीलता को कौन से उपाय बढ़ा सकते हैं?

- दक्षिण-दक्षिण और त्रिकोणीय सहयोग सॉल्यूशंस लैब की स्थापना: UNOSSC स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क 2022–2025 के अनुसार, समन्वय, सह-डिज़ाइन और पहलों के स्केलिंग को सुविधाजनक बनाने हेतु एक समर्पित सॉल्यूशंस लैब बनाने की अनुशंसा की गई है।

- यह लैब नवाचार, ज्ञान आदान-प्रदान, क्षमता निर्माण एवं प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को बढ़ावा देती है और SDG के साथ संरेखित रहती है।

- यह विशेषज्ञता और संसाधनों को क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर एकीकृत करके विभाजन को समाप्त करने में सहायता करेगी।

- अनुकूलित वित्तीय तंत्र और मिश्रित वित्त: वित्तीय अंतर को दूर करने के लिये, SSC के हितधारक मिश्रित वित्त, डेब्ट स्वैप और सतत् वित्तपोषण मॉडल जैसे अनुकूलित वित्तीय उपकरणों के निर्माण पर ज़ोर देते हैं।

- वित्तपोषण मॉडल जैसे इंडिया-यूएन डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड और IBSA फंड, जो विशेष रूप से जलवायु सहनशीलता, स्वास्थ्य और डिजिटल अवसंरचना परियोजनाओं के लिये पूर्वानुमेयता और पैमाना जुटाते हैं।

- संस्थागत और प्रौद्योगिकी क्षमताओं को सुदृढ़ करना: क्षमता निर्माण परियोजना के डिज़ाइन, कार्यान्वयन और स्थायित्व को बढ़ाने के लिये महत्त्वपूर्ण है।

- संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों ने तकनीकी ज्ञान को बढ़ाने के लिये SSTC का उपयोग करते हुए वृहद-स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किये हैं। इनमें आपदा जोखिम न्यूनीकरण, स्वास्थ्य आपातकालीन प्रतिक्रिया और डिजिटल शासन में संयुक्त प्रमाणपत्र कार्यक्रम शामिल हैं, जिनसे वैश्विक स्तर पर हज़ारों प्रतिभागी जुड़े हुए हैं।

- वैश्विक विकास ढाँचे में SSTC का मुख्यधारा में लाना: SSTC को अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंडों में एकीकृत करना उसके संरेखण, सामंजस्य और प्रभावशीलता को बढ़ाता है।

- कई संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावों और UN एजेंसियों की रणनीतिक योजनाओं में इसका क्रमिक समावेश देखा जा सकता है, जो SSTC को पारंपरिक विकास सहयोग के पूरक दृष्टिकोण के रूप में बढ़ावा देता है।

- बहु-हितधारक साझेदारियों का विस्तार: साझेदारियों को केवल सरकारों तक सीमित न रखकर निजी क्षेत्र, नागरिक समाज और शिक्षाविदों को शामिल करना संसाधनों, नवाचार और पहुँच को बढ़ाता है।

- उदाहरणों में डिजिटल सहयोगी प्लेटफार्म और नवीकरणीय ऊर्जा साझेदारियाँ शामिल हैं, जिन्हें तुर्की और पुर्तगाल जैसे देशों द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जो तकनीक-आधारित पहलों और प्रभाव के विस्तार को प्रदर्शित करती हैं।

- डिजिटल नवाचार और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण: डिजिटल सार्वजनिक साधनों का विस्तार और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण डिजिटल विभाजन को कम करने में सहायक है।

- महिलाओं, युवाओं और संवेदनशील वर्गों का सशक्तीकरण: समावेशन-केंद्रित SSTC कार्यक्रमों को लक्षित करना, नेतृत्व, डिजिटल कौशल और हाशिये पर रहने वाले समूहों की भागीदारी को प्रोत्साहित करेगा।

- युवा सशक्तीकरण और महिला नेतृत्व को लक्षित करने वाले कार्यक्रम व्यापक सामाजिक-आर्थिक लाभों के लिये SSTC का उपयोग करते हैं, जिससे सहयोग समान और सतत् बन सके

- छोटे द्वीपीय विकासशील राज्य (Small Island Developing States- SIDS) और सबसे कम विकसित देशों पर विशेष ज़ोर दिया जाना चाहिये, क्योंकि वे जलवायु और आर्थिक घातकों के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील हैं।

- युवा सशक्तीकरण और महिला नेतृत्व को लक्षित करने वाले कार्यक्रम व्यापक सामाजिक-आर्थिक लाभों के लिये SSTC का उपयोग करते हैं, जिससे सहयोग समान और सतत् बन सके

निष्कर्ष:

दक्षिण-दक्षिण और त्रिकोणीय सहयोग (SSTC) विकासशील देशों के बीच एकजुटता और साझा नवाचार का प्रतीक है, जो SDG के अनुरूप धारणीय और समुत्थानशील विकास प्रोत्साहन हेतु अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। पर्यावरण विशेषज्ञ और UNOSSC की निदेशक दीमा अल-खतीब के अनुसार: “सहयोगात्मक प्रयासों के माध्यम से हम अपने संसाधनों और विशेषज्ञता को एकत्रित कर सकते हैं, ताकि जलवायु परिवर्तन के परिणामों के प्रति बेहतर ढंग से अनुकूलित हो सकें एवं सतत् ऊर्जा विकल्पों का अनुसरण कर सकें।”अत: संस्थागत क्षमताओं को सुदृढ़ करना, प्रकृति-सकारात्मक समाधानों का विस्तार करना और समावेशी साझेदारियों को प्रोत्साहन प्रदान करना एक हरित और न्यायसंगत भविष्य हेतु SSTC की पूर्ण क्षमता का उपयोग करने के लिये आवश्यक है।

|

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न: प्रश्न. विकासशील देशों के बीच धारणीय विकास को दृढ़ बनाने में दक्षिण-दक्षिण और त्रिकोणीय सहयोग (SSTC) कैसे योगदान देता है और यह पारंपरिक उत्तर-दक्षिण सहायता मॉडल को कैसे पूरक करता है, समीक्षा कीजिये। |

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

प्रश्न1. दक्षिण-दक्षिण और त्रिकोणीय सहयोग (SSTC) क्या है?

उत्तर: SSTC विकासशील देशों के बीच ज्ञान, कौशल और प्रौद्योगिकी के आदान-प्रदान के लिये सहयोग है, जिसमें त्रिकोणीय सहयोग में विकसित देशों या बहुपक्षीय संगठनों का समर्थन शामिल होता है।

प्रश्न 2. SSTC वैश्विक विकास को कैसे रूपांतरित करता है?

Ans: यह एकजुटता, समानता, साझा सीख, आत्मनिर्भरता और लागत-कुशल, संदर्भ-विशिष्ट समाधान को ग्लोबल साउथ में बढ़ावा देता है।

प्रश्न 3. SSTC में भारत की क्या भूमिका है?

उत्तर: भारत इंडिया-यूएन क्षमता निर्माण पहल, $150 मिलियन डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड, डिजिटल उपकरण/साधन (आधार, UPI), कृषि नवाचार और बहुपक्षीय समर्थन के माध्यम द्वारा नेतृत्व करता है।

प्रश्न 4. SSTC के समक्ष मुख्य चुनौतियाँ क्या हैं?

उत्तर: चुनौतियों में विभाजन, सीमित क्षमता, वित्तीय अंतराल, राजनीतिक असंगति, भू-राजनीतिक तनाव, डिजिटल डिवाइड एवं मुख्यधारा में शामिल करने के मुद्दे शामिल हैं।

प्रश्न 5. SSTC को कैसे सुदृढ़ किया जा सकता है?

उत्तर: अनुकूलित वित्तपोषण, क्षमता निर्माण, नीति एकीकरण, बहु-हितधारक साझेदारियाँ, डिजिटल नवाचार और महिलाओं और युवाओं का सशक्तीकरण के माध्यम से।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न

प्रिलिम्स:

प्रश्न. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2016)

- धारणीय विकास लक्ष्य पहली बार 1972 में एक वैश्विक विचार मंडल (थिंक टैंक) ने, जिसे 'क्लब ऑफ रोम' कहा जाता था, द्वारा प्रस्तावित किया गया था।

- धारणीय विकास लक्ष्य वर्ष 2030 तक प्राप्त किये जाने हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (b)

मेन्स

प्रश्न. "यदि विगत कुछ दशक एशिया की विकास की कहानी के रहे, तो परवर्ती कुछ दशक अफ्रीका के हो सकते हैं।" इस कथन के आलोक में, हाल के वर्षों में अफ्रीका में भारत के प्रभाव की परीक्षण कीजिये। (2021)

प्रश्न. अफ्रीका में भारत की बढ़ती रुचि के अपने सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष हैं। समालोचनात्मक परीक्षण कीजिये। (2015)