सूचना का अधिकार संबंधी नए नियम

प्रीलिम्स के लिये:

कार्यकाल, वेतन,आदि में किये गए बदलाव, सरकार एवं आयोग कि शक्तिओं सम्बन्धी तथ्य

मेन्स के लिये:

नए बदलावों के निहितार्थ

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत सरकार ने सूचना के अधिकार (Right to Information- RTI) कानून के तहत नए नियमों को अधिसूचित किया है।

मुख्य बिंदु:

- सूचना के अधिकार के नए नियम अर्थात् सूचना का अधिकार (मुख्य सूचना आयुक्त, केंद्रीय सूचना आयोग में सूचना आयुक्त, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयोग में राज्य सूचना आयुक्त के कार्यकाल, वेतन, भत्ते तथा अन्य नियम व सेवा शर्तें) नियम, 2019 को भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया है।

- नए नियम के तहत सूचना आयुक्तों का कार्यकाल तीन वर्ष निर्धारित किया गया है, जबकि 2005 के नियमों के अनुसार यह पाँच वर्ष था।

- सरकार को सूचना आयुक्त की "सेवा की शर्तों" के संदर्भ में निर्णय लेने का विवेकाधिकार दिया गया है किंतु इसके लिये नए नियम में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया है।

- मुख्य सूचना आयुक्त का वेतन 2.5 लाख रुपए और सूचना आयुक्त का वेतन 2.25 लाख रुपए निर्धारित किया गया है।

- नियम 22 के अनुसार, केंद्र सरकार किसी भी वर्ग या व्यक्तियों की श्रेणी के संबंध में किसी भी नियम के प्रावधानों को शिथिल करने की शक्ति रखती है।

नए नियमों के पक्ष में तर्क:

- RTI संशोधन बिल 2019 के 'स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीज़न्स' सेक्शन में इस संशोधन का कारण बताया गया है।

- भारतीय चुनाव आयोग और केंद्रीय सूचना आयोग तथा राज्य सूचना आयोगों की कार्यप्रणालियाँ बिलकुल भिन्न हैं। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है जो संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत स्थापित है। यह केंद्र में संसद के लिये और राज्य में विधानसभाओं के लिये चुनाव संपन्न कराता है, यह राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव कराता है जो कि संवैधानिक पद हैं, जबकि केंद्रीय और राज्य सूचना आयोग एक कानूनी निकाय है जो कि आरटीआई एक्ट 2005 के द्वारा स्थापित है।

- भारतीय चुनाव आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोगों के कार्यक्षेत्र अलग-अलग हैं, अत: उनके पद और सेवा शर्तों को तार्किक बनाए जाने की ज़रूरत है।

नए नियमों के विपक्ष में तर्क:

- यह संशोधन सूचना आयोग को सरकार के अधीन ला देगा। ऐसे में सरकार के लोगों द्वारा सुचना प्रदाताओं पर उनके द्वारा दी जाने वाले सूचनाओं के सम्बन्ध में चयनात्मक दबाव बनाया जा सकता है।

- सूचना अधिकार का पूरा क्रियान्वयन इसी बात पर टिका है कि सूचना आयोग इसे कैसे लागू करवाता है. RTI एक्ट की स्वतंत्र व्याख्या तभी संभव है जब यह सरकार के नियंत्रण से आज़ाद रहे।

- केंद्रीय सूचना आयुक्त, सूचना आयुक्त और राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त आदि की हैसियत/पदवी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर है, इसमें बदलाव किये जाने से सरकार में उच्च पदों पर बैठे लोगों को निर्देश जारी करने का उनका अधिकार भी कम हो जाएगा।

- कार्यकाल एवं पदावधि संबंधी सरकार की नई शक्तियाँ सुचना आयुक्तों की स्वायत्तता को प्रभावित करेगी।

- नियम 22 में कहा गया है कि केंद्र सरकार किसी भी वर्ग या व्यक्तियों की श्रेणी के संबंध में किसी भी नियम के प्रावधानों को शिथिल करने की शक्ति रखती है। सरकार में शामिल राजनितिक दलों द्वारा इसका दुरुपयोग किया जा सकता है।

- यह संशोधन सुप्रीम कोर्ट के फरवरी 2019 में अंजलि भारद्वाज व अन्य बनाम भारतीय संघ एवं अन्य मामले में दिए गए निर्णय के भी खिलाफ प्रतीत होता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस निर्णय में सूचना आयोग में खाली पदों के मामले में RTI अधिनियम के भाग 13(5) के तहत केंद्रीय सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त की नियुक्ति हेतु केंद्रीय चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों के समान नियम लागू किये जाने की बात कही थी।

स्रोत: द हिंदू

विश्वविद्यालय-उद्योग लिंकेज सूचकांक

प्रीलिम्स के लिये:

विश्वविद्यालय-उद्योग लिंकेज सूचकांक

मेन्स के लिये:

विश्वविद्यालय-उद्योग लिंकेज सूचकांक निष्कर्ष मानक, इसका महत्त्व, भारत में स्थिति

चर्चा में क्यों?

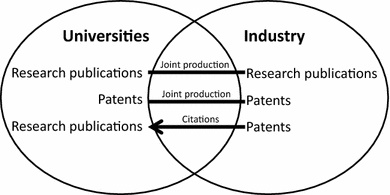

हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से PHD चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (PHD Chamber of Commerce and Industry) ने शिक्षा क्षेत्र (विश्वविद्यालयों) और उद्योगों के बीच इनपुट-आउटपुट संबंधों का आकलन करते हुए विश्वविद्यालय-उद्योग लिंकेज (University-Industry Linkages- UILs) सूचकांक जारी किया है।

निष्कर्ष:

- भारत का विश्वविद्यालय-उद्योग लिंकेज सूचकांक 10 के पैमाने पर 4.7 के समग्र स्कोर के साथ मध्य श्रेणी (Moderate) स्थिति में रहा।

- कर्नाटक, केरल और गुजरात इस सूचकांक में शीर्ष स्थान पर रहे और उनका स्कोर क्रमशः 7.8, 7.3 और 6.7 रहा।

- पूर्वोत्तर के अधिकांश राज्यों का प्रदर्शन औसत जबकि पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और बिहार जैसे बड़े राज्यों का प्रदर्शन खराब (Poor) श्रेणी का रहा।

क्षेत्रक:

- यह सर्वेक्षण विकास, अनुसंधान, नवाचार और क्षमता निर्माण के लिये भारतीय अर्थव्यवस्था के शीर्ष 10 निम्नलिखित क्षेत्रों की पहचान करता है-

- कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ

- कृषि और खाद्य प्रसंस्करण

- पर्यटन

- वस्त्र

- सूचना प्रौद्योगिकी और संबंधित सक्षम सेवाएँ

- ऊर्जा (Power)

- ऑटो घटकों (Component)

- सीमेंट

- दवा और फार्मास्यूटिकल्स

- हस्तशिल्प और हथकरघा (Handicrafts and Handlooms)

वैश्विक परिदृश्य:

- अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के विश्लेषण से पता चलता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का बेह डोल अधिनियम (Bayh Dole Act) 1980 के दशक में लागू किया गया था जो विश्वविद्यालय-उद्योग लिंकेज को मज़बूत करने के लिये सबसे अच्छा मॉडल है।

- यह अधिनियम विश्व के कई अन्य देशों जैसे जर्मनी, जापान, चीन, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया द्वारा लागू किया गया है।

- इनमें से अधिकांश देशों ने इसे अच्छी तरह से विकसित किया है जिससे विश्वविद्यालयों और उद्योगों के बीच रणनीतिक साझेदारी में बढ़ोतरी हुई है।

- भारत ने अभी भी इस क्षेत्र में सीमित विकास किया है, साथ ही संबंधित मानकों का पूर्णतः निर्धारण नहीं किया जा सका है।

विश्वविद्यालय-उद्योग लिंकेज अनुसंधान में भारत की स्थिति:

- भारत विश्वविद्यालय-उद्योग लिंकेज के अंतर्गत अभी प्रारंभिक अवस्था में है। हालाँकि भारत के शीर्ष शिक्षण संस्थानों ने पिछले कुछ वर्षों में अपेक्षाकृत अच्छा कार्य किया है, लेकिन अभी भी समग्र स्तर पर कुछ महत्त्वपूर्ण मुद्दों का सामना करना पड़ रहा है, जिन पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है।

- विश्व के अन्य देशों जैसे दक्षिण कोरिया, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान की तुलना में भारत में अभी भी अनुसंधान और विकास पर सकल घरेलू उत्पाद का बहुत कम हिस्सा खर्च किया जाता है।

- भारत में दिनोंदिन बहु-राष्ट्रीय कंपनियों की संख्या बढ़ती जा रही है लेकिन विकास के अनुपात में इनका अनुसंधान में योगदान सीमित है।

- बहु-राष्ट्रीय कंपनियों द्वारा कराए जाने वाले अनुसंधान कार्यों की प्रवृत्ति मूलतः परियोजना-आधारित (Project-Based) होती है इस कारण इन अनुसंधानों का दीर्घकालिक स्तर पर देश को लाभ नहीं मिल पाता है।

- वर्ष 2008 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय (Harvard University) ने अनुसंधान कार्यों में जहाँ $ 250 बिलियन व्यय किया,वहीं इसके विपरीत भारतीय विश्वविद्यालयों को कुल 12 बिलियन रुपए का अतिरिक्त अनुदान प्रदान किया गया। स्पष्ट है कि भारत को अपनी अनुसंधान क्षमता को बढ़ाने के लिये बहुत कुछ करने की आवश्यकता है।

भारत के इस क्षेत्र में अन्य देशों से पीछे रहने के कारण:

- भारत में विश्वविद्यालय-उद्योग लिंकेज अनुसंधान से संबंधित कोई विशेष कानूनी प्रावधान नहीं है।

- सार्वजनिक-वित्त पोषित बौद्धिक संपदा का संरक्षण और उपयोग (Protection and Utilization of Public-Funded Intellectual Property- PUPFIP) विधेयक तथा उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान विधेयक (Higher Education and Research Bill) संसद में लंबित थे जिन्हें अब संसद से वापस ले लिया गया है।

- PUPFIP विधेयक संयुक्त राज्य अमेरिका के बेह डोल अधिनियम के अनुरूप बनाया गया था।

- भारत में अभी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्टार्टअप और इनक्यूबेटर्स का अभाव है इसके अतिरिक्त नीतियों तथा योजनाओं हेतु वित्त आवंटन की मात्रा भी सीमित है।

विश्वविद्यालय-उद्योग लिंकेज अनुसंधान का महत्त्व:

- विश्वविद्यालय-उद्योग लिंकेज विभिन्न क्षेत्रों में उद्योग और विश्वविद्यालय के मध्य सहयोग है जिसका उद्देश्य सामाजिक-आर्थिक विकास को गति देना है।

- यह अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों जैसे- कौशल विकास, नवाचार और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, उद्यमशीलता को बढ़ावा देने एवं स्टार्ट-अप आदि के लिये महत्त्वपूर्ण है।

- यह तकनीकी प्रगति में योगदान करने के साथ ही देश में आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है।

स्रोत: लाइवमिंट

अटल अमृत अभियान

प्रीलिम्स के लिये:

अटल अमृत अभियान, जापानी इंसेफेलाइटिस

मेन्स के लिये:

अटल अमृत अभियान के उद्देश्य और विशेषताएँ

चर्चा में क्यों:

हाल ही में असम सरकार ने अटल अमृत अभियान के दायरे का विस्तार करते हुए छह अतिरिक्त बीमारियों और स्वास्थ्य सुविधाओं को इस अभियान के अंतर्गत शामिल किया है।

मुख्य बिंदु:

- असम सरकार ने अटल अमृत अभियान के अंतर्गत आईसीयू पैकेज, ट्रॉमा, बाल शल्य चिकित्सा और बच्चों से संबंधित रोगों की उचित देखभाल, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन (Bone Marrow Transplantation), जापानी इंसेफेलाइटिस (Japanese Encephalitis) तथा एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम (Acute Encephalitis Syndrome) जैसी बीमारियों एवं स्वास्थ्य सेवाओं को शामिल किया है।

- असम सरकार के अनुसार, विस्तारित योजना शीघ्र ही सरकारी तथा निजी अस्पतालों में लागू की जाएगी।

- मानसून के दौरान असम में जापानी इंसेफेलाइटिस के कारण अत्यधिक मौतें होती हैं। मच्छर के काटने के कारण होने वाली इस बीमारी से वर्ष 2019 में लगभग 154 लोगों की मौत हो गई।

- असम सरकार के अनुसार, पिछले 18 महीने में 1.61 करोड़ व्यक्ति अटल अमृत अभियान के अंतर्गत नामांकित हुए परंतु केवल 57,257 व्यक्तियों को कैशलेस इलाज किया गया क्योंकि अधिकतर BPL परिवार आयुष्मान भारत योजना से जुड़ गए हैं।

- 1 नवंबर, 2019 को अधिसूचना जारी होने के बाद यह विस्तारित योजना असम में लागू हो जाएगी।

- अटल अमृत अभियान के दायरे के विस्तार से पहले 27,424 कैंसर रोगी, 20,263 किडनी से सबंधित रोगी तथा 6,470 ह्रदय संबंधी रोगी इससे लाभ उठा चुके हैं।

अटल अमृत अभियान :

- अटल अमृत अभियान असम सरकार द्वारा असम के लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने के लिये दिसंबर 2016 में प्रारंभ की गई एक योजना है।

- इस महत्त्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत असम के सभी BPL तथा APL परिवारों को 2 लाख रुपए तक का कैशलेस स्वास्थ्य कवरेज प्रदान किया जाता है।

- यह योजना सामान्य रूप से उच्च लागत वाले 6 रोग समूहों (कार्डियोवैस्कुलर, कैंसर, किडनी से संबंधित रोग, न्यूरोलॉजिकल, नवजात शिशु संबंधी, जलने से संबंधित) के उपचार के लिये प्रारंभ की गई है।

- इस योजना में 6 रोग समूहों के अंतर्गत 438 प्रकार के रोगों का उच्च स्तरीय उपचार किया जाता है।

जापानी इंसेफेलाइटिस (Japanese Encephalitis):

- यह एक संक्रामक बीमारी है जो फ्लैवीवायरस (Flavivirus) के संक्रमण से होती है। तीव्र बुखार तथा मस्तिष्क में सूजन आना इस बीमारी के प्रमुख लक्षण हैं।

- यह बीमारी मनुष्यों में क्युलेक्स मच्छर के काटने के कारण होती है। ये मच्छर चावल के खेतों और जलीय वनस्पति वाले जलाशयों में उत्पन्न होते हैं।

- प्रवासी पक्षी और जंगली सूअर भी इस वायरस के संक्रमण के वाहक होते हैं।

- यह बीमारी विशेष रूप से बच्चों तथा युवा वयस्कों को अधिक प्रभावित करती है।

स्रोत-द हिंदू

WTO में विकासशील देश का दर्जा

प्रीलिम्स के लिये:

WTO में देशों की श्रेणियाँ

मेन्स के लिये:

WTO में विकासशील देश होने का अर्थ, लाभ और उससे संबंधित मुद्दे

चर्चा में क्यों?

दक्षिण कोरियाई सरकार ने भविष्य में विश्व व्यापार संगठन (WTO) द्वारा विकासशील देशों को मिलने वाले किसी भी स्पेशल ट्रीटमेंट को न लेने का फैसला किया है।

- हालाँकि इसका यह अर्थ नहीं है कि WTO में दक्षिण कोरिया का विकासशील देश का दर्जा समाप्त हो गया है।

- गौरतलब है कि दक्षिण कोरिया, जो कि एशिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, ने मुख्यतः अपने कृषि उद्योग की रक्षा करने हेतु WTO के निर्माण के समय (वर्ष 1995) से ही स्वयं को विकासशील देश के रूप में घोषित किया हुआ है।

- उदाहरण के लिये दक्षिण कोरिया चावल के आयात पर 500 प्रतिशत से अधिक का टैरिफ लगाता है।

WTO में विकासशील देश के मायने

- उल्लेखनीय है कि WTO ने ‘विकसित’ और ‘विकासशील’ देश की कोई निश्चित परिभाषा तय नहीं की है। नियमों के अनुसार, सदस्य देश स्वयं ही इस बात की घोषणा करते हैं कि वे ‘विकसित’ हैं या ‘विकासशील’।

- हालाँकि अन्य सदस्य देश किसी एक देश द्वारा स्वयं को विकासशील घोषित करने के निर्णय को चुनौती दे सकते हैं।

- इसका सबसे बड़ा उदाहरण हाल ही में देखने को मिला था जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने WTO के विकासशील देशों से संबंधित मानकों पर प्रश्नचिह्न उठाया था और चीन जैसे देशों द्वारा इसके गलत प्रयोग की बात भी कही थी।

- WTO समझौतों में कुछ विशेष प्रावधान होते हैं जो विकासशील देशों को विशेष अधिकार प्रदान करते हैं। WTO के इन प्रावधानों को ‘विशेष और विभेदात्मक व्यवहार’ (Special and Differential Treatment-S&D) के रूप में जाना जाता है। विशेष प्रावधानों में शामिल हैं:

- समझौतों और प्रतिबद्धताओं को लागू करने के लिये लंबी समयावधि।

- विकासशील देशों के लिये व्यापार अवसरों को बढ़ाने के उपाय।

- WTO के काम को पूरा करने, विवादों का प्रबंधन करने और तकनीकी मानकों को लागू करने हेतु विकासशील देशों की सहायता।

- अल्प विकसित सदस्य देशों संबंधी प्रावधान।

WTO में विकासशील देशों को लाभ:

- जिस समझौते के तहत WTO की स्थापना की गई थी वह निश्चित करता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से अल्पविकसित एवं विकासशील देश के आर्थिक विकास को लाभ पहुँचना चाहिये।

- टैरिफ और व्यापार संबंधी सामान्य करार (General Agreement on Tariffs and Trade-GATT) विकासशील सदस्य देशों को अपने देश में आयात पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार देता है यदि ऐसा करने से किसी विशेष उद्योग की स्थापना या रखरखाव को बढ़ावा मिल रहा हो।

- GATT के भाग IV में विकासशील देशों के लिये गैर-पारस्परिक अधिमान्य उपचार (Non-Reciprocal Preferential Treatment) की अवधारणा संबंधी प्रावधान भी किया गया है अर्थात् जब विकसित देश विकासशील देशों को व्यापार संबंधी कुछ छूटें देते हैं, तो उन्हें बदले में विकासशील देशों से उसी प्रकार की छूटों की प्रत्याशा नहीं रखनी चाहिये।

- हालाँकि विकासशील देशों का दावा है कि वर्तमान में GATT के भाग IV का कोई व्यावहारिक औचित्य नहीं रह गया है, क्योंकि इसमें विकसित देशों पर कोई बाध्यता निर्धारित नहीं की गई है।

संबंधित मुद्दे

- हाल ही में अमेरिका ने WTO पर किसी भी देश को विकसित या विकासशील घोषित करने की उसकी प्रणाली को बदलने का दबाव बनाया था। साथ ही अमेरिका ने चीन पर इस प्रणाली का गलत उपयोग करने का आरोप भी लगाया था।

- ध्यातव्य है कि वर्तमान में अमेरिका और चीन के मध्य व्यापार युद्ध जारी है और अमेरिका के इस कदम को भी युद्ध का हिस्सा माना जा सकता है।

- संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी हाल ही में प्रस्तावित किया था कि वर्तमान और भविष्य की सभी वार्ताओं में निम्नलिखित को स्व-घोषणा के विकल्प का प्रयोग नहीं करना चाहिये:

- आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) के सदस्य।

- G20 समूह के सदस्य।

- विश्व बैंक की परिभाषा के अनुसार उच्च आय वाले देश।

- वे देश जिनका वैश्विक व्यापार में 0.5 प्रतिशत से अधिक हिस्सा है।

- विदित हो कि अमेरिकी दृष्टिकोण का खंडन करते हुए चीन, भारत, दक्षिण अफ्रीका और कई अन्य देशों ने भी अपना स्वयं का एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। प्रस्ताव में कहा गया था कि विकास के स्तर का आकलन करते समय प्रति व्यक्ति संकेतकों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिये।

- वैश्विक व्यापार में विकासशील देशों को एकीकृत करने हेतु WTO के सदस्य देश निम्नलिखित कदम उठा सकते हैं-

सदस्य देश दक्षिण कोरिया का अनुसरण करते हुए खुद को विकसित घोषित किये बिना विकासशील देशों को मिलने वाले किसी भी स्पेशल ट्रीटमेंट को न लेने का निर्णय ले सकते हैं।

- छूटों की एक स्थायी व्यवस्था करने के बजाय विभेदित उपचारों के प्रावधान बनाते समय विकासशील देशों में नीति निर्माण में आने वाली चुनौतियों को ध्यान में रखा जाना चाहिये। सब्सिडी और काउंटरवेलिंग उपायों पर WTO के समझौते के अनुरूप ही इन प्रावधानों को या तो एक समय-सीमा से जोड़ा जाना चाहिये अथवा इन्हें चरणबद्ध रूप से खत्म करने का मानक जोड़ा जाना चाहिये।

स्रोत: इंडिया टुडे

नैनोफार्मास्युटिकल्स हेतु दिशा-निर्देश

प्रीलिम्स के लिये:

दिशा-निर्देश के विकास से जुड़े मंत्रालय, विस्तार-क्षेत्र

मेन्स के लिये:

दिशा-निर्देश की उपयोगिता एवं प्रासंगिकता

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत सरकार ने भारत में नैनोफार्मास्युटिकल्स (Nanopharmaceuticals) के मूल्यांकन हेतु दिशा-निर्देश जारी किये हैं।

संदर्भ:

- नैनोफार्मास्यूटिकल्स एक उभरता हुआ क्षेत्र है जो लक्षित दवा वितरण के लक्ष्य के साथ उसकी प्रभावकारिता और सुरक्षा प्रोफाइल में सुधार के उद्देश्य से फार्मास्यूटिकल और बायोमेडिकल साइंस के साथ नैनो टेक्नोलॉजी को एकीकृत करती है।

- ये दिशा-निर्देश नवीन नैनोफ़ॉर्मूलेशन (Nanoformulations) की गुणवत्ता, सुरक्षा और प्रभावकारिता के आकलन के लिये अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।

- इन दिशा-निर्देशों का उद्देश्य भारत में नैनोफार्मास्यूटिकल्स के लिये पारदर्शी, सुसंगत और पूर्वानुमेय नियामक मार्ग प्रदान करना है।

विस्तार-क्षेत्र:

- तैयार फार्मूलेशन के रूप में नैनोफार्मास्यूटिकल्स।

- एक नए अणु के सक्रिय फार्मास्यूटिकल संघटक (Active Pharmaceutical Ingredient- API)।

- पहले से स्वीकृत या अनुमोदित वैसे अणु जिनके नैनोस्केल आयामों और गुणों में परिवर्तन किया गया हो।

- उपचार, इन विवो परीक्षण (In Vivo Diagnosis), शमन, इलाज या बीमारियों और विकारों की रोकथाम के लिये इस्तेमाल की जाने वाली नैनो तकनीक के अनुप्रयोग से जुड़ी घटनाएँ।

इन विवो (In Vivo) और इन विट्रो (In Vitro) में अंतर:

- इन विवो (In Vivo): इन विवो (In Vivo) शब्द एक चिकित्सा परीक्षण, प्रयोग या प्रक्रिया को संदर्भित करता है जो एक जीवित जीव (प्रयोगशाला जीव या मानव) पर किया जाता है।

- इन विट्रो (In Vitro): इन विट्रो (In Vitro) शब्द इन विवो के विपरीत, एक चिकित्सा अध्ययन या प्रयोग को संदर्भित करता है जो प्रयोगशाला में एक परीक्षण ट्यूब आदि उपकरणों में किया जाता है।

उपयोगिता एवं संभावित लाभ:

- नैनोफार्मास्यूटिकल्स की शुरुआत के साथ नैनोकैरियर आधारित लक्षित दवा वितरण (Nanocarrier Based Targeted Drug Delivery) एक उभरता हुआ क्षेत्र है।

- उच्च प्रभावकारिता, कम विषाक्तता के साथ-साथ ये नैनोफ़ॉर्मूलेशंस पारंपरिक दवाओं की तुलना में अधिक सुरक्षित होते हैं।

- भारतीय शोधकर्त्ताओं को नियामक दिशा-निर्देशों के अनुरूप अनुसंधान करने की सुविधा होगी।

- उत्पाद विकास और व्यावसायीकरण से संबंधित अनुसंधान पाइपलाइन की शुरुआत में उद्योगों की भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा।

- दिशा-निर्दश जारी किये जाने से नियामक प्रणाली मज़बूत होगी जिससे निजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा।

- दिशा-निर्देश नियामक आवश्यकताओं के अनुरूप अनुवाद संबंधी सुविधा प्रदान करेंगे।

- दिशा-निर्देश नैनो तकनीक पर आधारित नए उत्पादों की मंज़ूरी के दौरान नियामक द्वारा निर्णय लेने की सुविधा भी देंगे और इसी तरह शोधकर्त्ताओं को अपने उत्पादों को बाज़ार में लॉन्च करने के लिए मंज़ूरी लेनी होगी।

- बाज़ार में दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रत्याशित एवं सुनिश्चित गुणवत्ता वाले उत्पादों की आपूर्ति से अंतिम उपयोगकर्त्ता भी लाभान्वित होंगे।

- यह दस्तावेज़ नैनो-तकनीक पर आधारित कृषि में प्रयुक्त कच्चेमाल व कृषि-उत्पाद, सौंदर्य प्रसाधन एवं प्रत्यारोपण उपकरण जैसे अन्य क्षेत्रों के लिये सुरक्षा दिशा-निर्देश विकसित करने हेतु प्रोत्साहित करेगा।

- दिशा-निर्देश नैनोफार्मास्यूटिकल्स जैसी अत्याधुनिक तकनीक के महत्त्वपूर्ण लाभों के दोहन हेतु मार्ग प्रशस्त करेंगे और ‘सभी के लिये सस्ती स्वास्थ्य देखभाल’ के मिशन को पूरा करने में सहयोगी सिद्ध होंगे।

विकासकर्त्ता:

इन दिशानिर्देशों का विकास जैव प्रौद्योगिकी विभाग (Department of Biotechnology- DBT) के समन्वय से निम्नलिखित मंत्रालयों के अंतर-मंत्रालयी प्रयासों के परिणाम हैं।

- विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

- जैव प्रौद्योगिकी विभाग (Department of Biotechnology- DBT)

- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

- भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (Indian Council of Medical Research- ICMR) एवं

- केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (Central Drugs Standard Control Organization- CDSCO)

स्रोत: PIB

मॉब लिंचिंग

प्रीलिम्स के लिये:

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो

मेन्स के लिये:

मॉब लिंचिंग से संबंधित विभिन्न मुद्दे

चर्चा में क्यों?

मुख्य बिंदु:

- अन्य स्रोतों से प्राप्त आँकड़ों के अनुसार, वर्ष 2010 से 2017 के बीच मॉब लिंचिंग की 63 घटनाओं में 28 लोगों की मृत्यु हुई, जिसमें 24 व्यक्ति मुस्लिम समुदाय से थे।

- वर्ष 2014 के बाद 266 मॉब लिंचिंग के मामले सामने आए हैं इन मामलों में पुलिस द्वारा गिरफ्तारी न करने की प्रतिकूल भूमिका की बढ़ती हुई प्रवृत्ति देखने को मिली है।

मॉब लिंचिंग:

- जब अनियंत्रित भीड़ द्वारा किसी व्यक्ति को उसके किये अपराधों के लिये या कभी-कभी अफवाहों के आधार पर बिना अपराध किये पीट-पीट कर मार दिया जाए तो इसे मॉब लिंचिंग कहते हैं।

- जून 2017 में झारखंड में एक युवक को चोरी के शक में भीड़ द्वारा पीटा (मॉब लिंचिंग) पीटा गया इस युवक को पुलिस द्वारा अस्पताल में भर्ती कराने के बाद चिकित्सकों ने लापरवाही दिखाते हुए उसे फिट घोषित कर दिया तथा अस्पताल से ठीक घोषित होने के चार बाद ब्रेन हेमरेज (Brain Haemorrhage) से उसकी मृत्यु हो गई।

- इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पुलिस ने मॉब लिंचिंग की कई घटनाओं में पक्षपातपूर्ण भूमिका निभाई है परंतु कई मामलों में पुलिस ने उचित कार्यवाही करके ऐसी घटनाओं को रोका भी है।

- सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों को मॉब लिंचिंग के खिलाफ सख्त कानून बनाने का आदेश दिया है। मणिपुर ने एंटी मॉब लिंचिंग कानून को नवंबर 2018 में ही पारित कर दिया था वहीं हाल ही में राजस्थान और पश्चिम बंगाल ने एंटी मॉब लिंचिंग कानून को पारित किया है।

- पश्चिम बंगाल का एंटी मॉब लिंचिंग कानून बहुत कठोर है परंतु उचित क्रियान्वयन न होने के कारण और अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण मिलने के कारण पुलिस अपना कर्त्तव्य निभाने से वंचित रह जाती है।

- उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग के अनुसार, मॉब लिंचिंग मामले से संबंधित किसी कर्त्तव्य को निभाने से मना करने पर किसी भी प्राधिकारी के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे।

- मॉब लिंचिंग के मामले की त्वरित जाँच करने में गिरफ्तारी और फास्ट ट्रैक अदालतों द्वारा ट्रायल के दौरान अधिक समय लगता है तथा इस दौरान पीड़ितों को मुकदमा वापस लेने एवं गवाहों पर अपना बयान बदलने का दबाव बनाया जाता है।

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मॉब लिंचिंग रोकने के संदर्भ में दिये गए दिशा-निर्देश:

- राज्य सरकारें प्रत्येक ज़िले में मॉब लिंचिंग और हिंसा को रोकने के उपायों के लिये एक सीनियर पुलिस अधिकारी को प्राधिकृत करेंगी।

- राज्य सरकारें शीघ्रता से उन ज़िलों, उप-जिलों, गाँवों की शीघ्रता से पहचान करेगी जहाँ हाल ही में मॉब लिंचिंग की घटनाएँ हुई हैं।

- नोडल अधिकारी मॉब लिंचिंग से संबंधित अंतर जिला समन्वय मुद्दों को राज्य के DGP के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

- केंद्र तथा राज्य सरकारों को रेडियो, टेलीविज़न और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह प्रसारित कराना चाहिये कि किसी भी प्रकार की मॉब लिंचिंग एवं हिंसा की घटना में शामिल होने पर विधि के अनुसार कठोर दंड दिया जा सकता है।

- विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित ऐसे गैर-ज़िम्मेदार और भड़काऊ संदेशों तथा अन्य सामग्री पर प्रतिबंध लगाना चाहिये जिनसे समाज में मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएँ घटित होती हैं। ऐसे संदेश फैलाने वालों पर उचित प्रावधान के अंतर्गत FIR दर्ज करनी चाहिये।

- राज्य सरकारें मॉब लिंचिंग से प्रभावित व्यक्तियों के लिये क्षतिपूर्ति योजना प्रारंभ करें।

- पीड़ित के परिवार के किसी भी व्यक्ति का पुनः उत्पीड़न नहीं होना चाहिये।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो:

(National Crime Record Bureau- NCRB)

- NCRB की स्थापना गृह मंत्रालय के अंतर्गत वर्ष 1986 में अपराध और अपराधियों की सूचना संग्रह करने के लिये की गई थी।

- वर्ष 2009 से यह अपराध एवं अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम (CCTNS) योजना की देख-रेख, समन्वय तथा लागू करने का कार्य कर रहा है।

- NCRB का उद्देश्य भारतीय पुलिस को सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से अपराध तथा अपराधियों की जानकारी देकर कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा लोगों की सुरक्षा करने में सक्षम बनाना है।

सर्वोच्च न्यायालय के मॉब लिंचिंग विरोधी कानून बनाने के आदेश को गंभीरता से लेते हुए केंद्र और राज्य सरकारों को मॉब लिंचिंग विरोधी कानून बनाना चाहिये तथा इन कानूनों को अच्छे ढंग से लागू करना चाहिये।

स्रोत- द इंडियन एक्सप्रेस

गुटनिरपेक्ष आंदोलन सम्मेलन

प्रीलिम्स के लिये:

गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना और वर्तमान सम्मेलन

मेन्स के लिये:

गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना, उद्देश्य, प्रासंगिकता, सीमाएँ और भारत के साथ संबंध में परिवर्तनीयता

चर्चा में क्यों?

25 और 26 अक्तूबर, 2019 को अज़रबैजान के बाकू में 18वें गुटनिरपेक्ष आंदोलन (Non Aligned Movement- NAM) का शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है।

- इस वर्ष भारत का प्रतिनिधित्व भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बजाय उपराष्ट्रपति एम. वेकैया नायडू कर रहे हैं। इस सम्मेलन से पहले वर्ष 2016 में भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बजाय तात्कालीन उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने हिस्सा लिया था।

पृष्ठभूमि

- द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात् विश्व मुख्यतः दो गुटों- साम्यवादी सोवियत संघ और पूंजीवादी अमेरिका के मध्य बँटा हुआ था इस समय दोनों गुट एक-दूसरे से मुकाबला करने के लिये सामाजिक प्रणालियाँ तथा सैनिक गुट तैयार कर रहे थे।

- इसी समय वैश्विक पृष्ठभूमि पर बहुत सारे देशों को उपनिवेशवाद से स्वतंत्रता मिली थी, भारत जैसे देश भी इसी श्रेणी में शामिल थे।

- उपनिवेशवाद से स्वतंत्र इन देशों ने स्वयं को दोनों समूहों से दूर रखते हुए एक समूह ‘गुटनिरपेक्ष आंदोलन’ की स्थापना की, इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य नवीन देशों के हितों की सुरक्षा करना था।

- गुटनिरपेक्षता की ओर पहला अहम कदम बांडुंग सम्मेलन (वर्ष 1955) के माध्यम से उठाया गया जिसमें भारत के तात्कालीन प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू, अब्दुल नासिर, सुकर्णो और मार्शल टीटो जैसे नेताओं ने प्रतिभाग किया। इस सम्मेलन में विश्व शांति और सहयोग संवर्द्धन संबंधी घोषणा पत्र जारी हुआ।

- गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन वर्ष 1961 में बेलग्रेड में आयोजित किया गया जिसमें जवाहरलाल नेहरू, यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति सुकर्णो, मिस्र के राष्ट्रपति कर्नल नासिर, घाना के राष्ट्रपति क्वामे एन्क्रूमा जैसे नेताओं ने भाग लिया।

- वर्तमान में गुटनिरपेक्ष आंदोलन संयुक्त राष्ट्र के बाद विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक समन्वय और परामर्श का मंच है। इस समूह में 120 विकासशील देश शामिल हैं। इसके अतिरिक्त इस समूह में 17 देशों और 10 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है।

उद्देश्य:

- शीत युद्ध की राजनीति का त्याग करना।

- स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अनुसरण।

- सैन्य गठबंधनों से पर्याप्त दूरी।

- साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध।

- रंगभेद की नीति के विरुद्ध संघर्ष की निरंतरता।

- मानवाधिकारों का की रक्षा।

वर्तमान प्रासंगिकता:

- गुटनिरपेक्ष आंदोलन का मुख्य उद्देश्य शीत युद्ध के दौरान नवीन स्वतंत्र देशों के हितों की रक्षा करना था। इसलिये सोवियत संघ के विघटन के बाद इसकी प्रासंगिकता पर प्रश्नचिन्ह लगने लगा और देशों का इस समूह के प्रति आकर्षण कम होने लगा।

- विदित है कि इस आंदोलन का उद्देश्य देशों के हितों की रक्षा करना था हम भूलवश इसको केवल शीत युद्ध से जोड़ देते हैं। इसकी प्रासंगिकता सदैव बनी रहेगी क्योंकि वैश्विक परिदृश्य पर राजनीतिक परिस्थितियाँ और मुद्दे बदलते रहते हैं।

- सैद्धांतिक रूप से यह आंदोलन अप्रासंगिक प्रतीत होता है लेकिन निम्नलिखित मुद्दों के साथ इसकी प्रासंगिकता अभी भी बनी हुई है-

- जलवायु परिवर्तन को लेकर विभिन्न देशों के मध्य विवाद।

- विश्व में गुटबाज़ी की वजह से कई क्षेत्रों में संघर्ष जैसे- मध्य पूर्व खाड़ी देश अफगानिस्तान।

- शरणार्थी समस्या (रोहिंग्या और मध्य-पूर्व)।

- एशिया- प्रशांत क्षेत्र में शक्ति संतुलन हेतु टकराव की स्थिति।

- आतंकवाद का मुद्दा।

- नव साम्राज्यवाद के तहत राजनीतिक कूटनीति।

- ऋण जाल (Debt Trap) की राजनीति।

- साइबर हमले और अंतरिक्ष के प्रयोग की अंधाधुंध प्रतिस्पर्द्धा।

भारत और गुटनिरपेक्ष आंदोलन:

- भारत इसकी स्थापना के बाद से वर्तमान तक इसके सिद्धांतों पर पर अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करता रहा है।

- इसकी स्थापना से लेकर वर्ष 2016 तक भारत का प्रधानमंत्री ही इस आंदोलन में भारत का प्रतिनिधित्व करता रहा है केवल वर्ष 1979 में कार्यवाहक प्रधानमंत्री होने के कारण चौधरी चरण सिंह इसके सम्मेलन में नहीं जा सके थे।

- इसी क्रम में वर्ष 2016 और 2018 में भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री ने नहीं किया है।

- हाल के वर्षों में भारत की इस आंदोलन के प्रति रुचि कम होने का कारण-

- गुटनिरपेक्षता आंदोलन में एकमत उद्देश्य का अभाव दिख रहा है इसमें शामिल देश आपस में ही गुटबंदी कर रहे हैं।

- गुटनिरपेक्षता की राजनीति करने वाले लोग क्षेत्रीय गुटों का गठन कर रहे हैं और विभिन्न प्रकार के गुट भिन्न- भिन्न उद्देश्यों के लिये बनाए जा रहे हैं।

- यूरोपीय यूनियन जहाँ आर्थिक और राजनीतिक प्रतिबद्धताओं के फलस्वरूप एकीकृत हो रहा है, वहीं दक्षिण एशिया में आसियान, सार्क जैसे गुट सक्रिय हैं।

- भारत और चीन राजनीतिक मतभेदों के बावज़ूद आर्थिक रूप से पश्चिमी देशों से प्रतिस्पर्द्धा हेतु गुटबंदी कर रहे हैं।

- गुटनिरपेक्ष आंदोलन वर्तमान की समस्याओं को लेकर भी गंभीर प्रयास नहीं कर रहा है और आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, शरणार्थी समस्याओं पर इस समूह का कोई एजेंडा नहीं दिख रहा है।

- बदलते वैश्विक राजनीतिक परिवेश में भारत अपने आर्थिक और राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिये किसी औपचारिक समूह पर निर्भरता को सीमित कर रहा है।

- इसी उद्देश्य से भारत भी विभिन्न देशों के साथ विभिन्न प्रकार के आर्थिक और राजनीतिक करार कर रहा है। उदाहरण के लिये गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना के समय से ही भारत के लिये हिंद महासागर की सुरक्षा चिंता का विषय थी भारत तात्कालिक समय में इस क्षेत्र में गुटबंदी का विरोध करता था, लेकिन अब अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ चतुष्कोणीय गुट बनाकर अपने हितों की सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्ध है।

आगे की राह:

- गुटनिरपेक्ष आंदोलन को इसकी स्थापना के समय की भांँति वर्तमान में भी अपने उद्देश्यों में एकरूपता लानी होगी, इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय गुटबंदी की राजनीति को भी रोकना होगा।

स्रोत: द हिंदू

C40 स्वच्छ वायु शहर घोषणा

प्रीलिम्स के लिये :

C40 घोषणा क्या है? इसके प्रावधान।

मेन्स के लिये :

जलवायु परिवर्तन के नियंत्रण में C40 का योगदान।

चर्चा में क्यों?

हाल ही में C40 स्वच्छ वायु शहर घोषणा (C40 Clean Air Cities Declaration) प्रस्ताव डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगेन में आयोजित विश्व महापौर सम्मेलन में पेश किया गया।

मुख्य बिंदु

- C40 जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने के लिए प्रतिबद्ध विश्व के प्रमुख महानगरों का एक नेटवर्क है। यह इन शहरों को जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने व सतत् विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये प्रभावी ढंग से सहयोग करने, ज्ञान साझा करने और स्थायी कार्रवाई करने के लिये एक मंच प्रदान करता है।

- इस सम्मेलन का आयोजन प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है जहाँ विश्व के प्रमुख शहरों के महापौर आमंत्रित किये जाते हैं। इस सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण संरक्षण जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा की जाती है।

- वर्ष 2019 के सम्मेलन का प्रमुख विषय स्वच्छ वायु शहर घोषणा (Clean Air Cities Declaration) था। विश्व के 35 शहरों के महापौर ने इसमें हिस्सा लिया जिसमें भारत के दो शहर दिल्ली तथा बंगलौर शामिल थे। इन शहरों का वैश्विक वायु प्रदूषण में बड़ा योगदान है।

- वायु प्रदूषण वैश्विक स्तर पर गंभीर स्वास्थ्य समस्याएँ उत्पन्न कर रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organisation- WHO) के अनुसार, पूरे विश्व में प्रत्येक 10 में से 9 व्यक्ति प्रदूषित हवा में साँस लेते हैं ।

- WHO के अनुसार, वायु प्रदूषण सामाजिक न्याय के विरुद्ध कार्य करता है एवं समाज गरीब व पिछड़े वर्ग इससे सर्वाधिक प्रभावित होते हैं।

घोषणा के प्रस्ताव

- विश्व के सभी नागरिकों को स्वच्छ वायु प्रदान करने तथा पेरिस समझौतों के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये इस घोषणा में निम्नलिखित प्रस्ताव रखे गए-

- वायु प्रदूषकों को नियंत्रित करने के लिये मानक लक्ष्य तय करना तथा उनकी प्राप्ति के लिये प्रतिबद्ध रहना।

- ये लक्ष्य WHO द्वारा निर्धारित प्रदूषकों (पार्टिकुलेट मैटर, नाइट्रोजन डाईऑक्साइड, ओज़ोन तथा सल्फर डाईऑक्साइड) के नियंत्रण हेतु जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप होने चाहिये।

- इन शहरों में वायु प्रदूषण के मुख्य कारकों की पहचान की जाए और उनके नियंत्रण के लिये मौलिक नीतियों एवं कार्यक्रमों को लागू किया जाए।

- घोषणा के अनुसार, वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु तय किये गए लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये प्रतिबद्धता दिखाई जाए। इस कार्य में प्राप्त लक्ष्यों को वार्षिक रिपोर्ट में प्रकाशित किया जाए।

संभावित लाभ

- इस घोषणा में सम्मिलित 35 शहर यदि अपने औसत वार्षिक PM 2.5 के उत्सर्जन स्तर को कम कर 10ug/m3 तक ला सकें तो इससे विश्व में वायु प्रदूषण से होने वाली प्रतिवर्ष 40 हजार मौतों को टाला जा सकता है।

- C40 के शोध के अनुसार, यदि ये सभी शहर अपने यातायात, भवनों के निर्माण तथा उद्योगों के संचालन में इन प्रस्तावों का पालन करें तो ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में 87%, PM2.5 के उत्सर्जन में 50% तथा विश्व में प्रदूषण से होने वाली मौतों में 2,20,000 की कमी की जा सकती है।

स्रोत: द हिन्दू

समायोजित सकल राजस्व (AGR)

प्रीलिम्स के लिये -

AGR, दूरसंचार विभाग, TDSAT

मेन्स के लिये-

भारतीय दूरसंचार क्षेत्र के समक्ष चुनौतियाँ

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने दूरसंचार विभाग द्वारा निर्धारित समायोजित सकल राजस्व (Adjusted Gross Revenue-AGR) की गणना प्रक्रिया के खिलाफ दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनियों की याचिका खारिज कर दी।

क्या था मामला?

- भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (Comptroller and Auditor General-CAG) ने अपनी एक रिपोर्ट में दूरसंचार कंपनियों पर 61,064.5 करोड़ रुपए की बकाया राशि प्रदर्शित की थी।

- दूरसंचार विभाग द्वारा दायर याचिका में विभाग ने कुल बकाया शुल्क पर ब्याज, जुर्माना और जुर्माने पर ब्याज की मांग की, जिसका निजी कंपनियों ने विरोध किया।

- न्यायालय ने केंद्र सरकार को कपंनियों से AGR की वसूली की अनुमति दे दी है, जो लगभग 92,641 करोड़ रुपए है। इसमें 25% ही वास्तविक बकाया है, बाकी रकम ब्याज, जुर्माना और जुर्माने पर ब्याज है।

- भारतीय एयरटेल पर लाइसेंस शुल्क के रूप में लगभग 21700 करोड़ रुपए और वोडाफोन, आइडिया पर 28,300 करोड़ रुपए का बकाया है।

- बाकी प्रतिस्पर्द्धियों की तुलना में रिलायंस जियो को मात्र 13 करोड़ रुपए देने की आवश्यकता है।

समायोजित एकल राजस्व क्या है?

- एजीआर (AGR) की अवधारणा का विकास वर्ष 1999 की नई दूरसंचार नीति के तहत हुआ।

- इसी नीति के अनुसार कपंनियों को लाइसेंस शुल्क और आवंटित स्पेक्ट्रम के उपयोग शुल्क का भुगतान ‘राजस्व अंश’ के रूप में करना होता है।

- सामान्य अर्थों में राजस्व की जो मात्रा इस राजस्व अंश की गणना में प्रयोग की जाती है उसे समायोजित सकल राजस्व (Adjusted Gross Revenue-AGR) कहते हैं।

- लेकिन दूरसंचार विभाग (DoT) के अनुसार, इस गणना में दूरसंचार कंपनियों द्वारा अर्जित की गई सभी प्रकार की आय, गैर दूरसंचार स्रोतों जैसे- जमाराशियों पर ब्याज या संपत्ति विक्रय से प्राप्त आय भी शामिल होनी चाहिये।

- जबकि दूrसंचार कंपनियों के अनुसार, AGR की गणना प्रमुख रूप से दूरसंचार सेवाओं से अर्जित आय पर ही की जानी चाहिये।

विवाद के कारण

- वर्ष 2005 में सेल्युलर ऑपरेशन एसोसिएशन ऑफ इंडिया (Cellular Operation Association of India) जिसमें एयरटेल और वोडाफोन तथा आइडिया जैसी कंपनियाँ शामिल थीं, ने दूरसंचार विभाग की इस गणना प्रक्रिया को चुनौती दी।

- उल्लेखनीय है कि दूरसंचार विवाद समाधान एवं अपील प्राधिकरण (Telecom Disputes Settlement and appellate tribunal-TDSAT) के वर्ष 2015 के निर्णय के अनुसार, AGR के अंतर्गत पूंजीगत प्राप्तियाँ, गैर-दूरसंचार गतिविधियों से प्राप्त आय, संपत्ति की बिक्री, लाभांश, ब्याज और अन्य आय को छोड़कर बाकी सभी प्राप्तियाँ शामिल थीं। दूरसंचार विभाग ने इसके विरोध में याचिका दायर की।

न्यायालय के फैसले के दूरगामी प्रभाव

- उच्चतम न्यायालय के इस फैसले का उन कंपनियों, जिन पर बकाया राशि अधिक है, पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। इनमें वोडाफोन इंडिया लिमिटेड शीर्ष पर है।

- इस फैसले से सरकार को भी अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति होगी।

- इस फैसले के बाद दूरसंचार बाजार के द्विध्रुवीय होने की पूरी संभावना है।

दूरसंचार विवाद समाधान एवं अपील प्राधिकरण

(Telecom Disputes Settlement and Appellate Tribunal-TDSAT)

- TDSAT की स्थापना वर्ष 2000 में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम (Telecom Regulatory Authority of India Act), 1997 के तहत की गई थी।

- इसका गठन दूरसंचार क्षेत्र के सेवा प्रदाताओं और उपभोक्ताओं के हितों से संबंधित विवादों के नियमन के लिये किया गया था।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस, बिज़नेस स्टैंडर्ड

ओडिशा एकीकृत सिंचाई परियोजना

प्रीलिम्स के लिये:

ओडिशा एकीकृत सिंचाई परियोजना, विश्व बैंक समूह, IBRD

मेन्स के लिये:

कृषि सिंचाई हेतु सरकार के प्रयास

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्र सरकार और ओडिशा सरकार ने छोटे किसानों की उत्पादन प्रणालियों को सुदृढ़ करने हेतु विश्व बैंक के साथ 165 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं।

प्रमुख बिंदु

- यह योजना किसानों की आमदनी बढ़ाने, कृषि उपज में विविधता लाने तथा बेहतर ढंग से विपणन (Marketing) में उनकी मदद करने हेतु चलाई गई है।

- ओडिशा एकीकृत सिंचाई परियोजना को उन ग्रामीण क्षेत्रों में लागू किया जाएगा जहाँ बार-बार सूखा पड़ने का खतरा रहता है और जो काफी हद तक वर्षा आधारित कृषि पर ही निर्भर रहते हैं।

- यह समझौता भारत सरकार के आर्थिक मामलों के विभाग (Department of Economic Affairs), ओडिशा सरकार के जल संसाधन विभाग (Water Resources Department of Orisha) तथा विश्व बैंक समूह (World Bank Group) के अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक (International Bank for Reconstruction and Development-IBRD) के मध्य हुआ है।

विश्व बैंक

विश्व बैंक संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी एक अहम संस्था है और यह कई संस्थाओं का समूह है। इसीलिये इसे विश्व बैंक समूह (World Bank Group) भी कहा जाता है।

विश्व बैंक समूह में शामिल संस्थाएँ

- पुनर्निर्माण और विकास के लिये अंतर्राष्ट्रीय बैंक (International Bank for Reconstruction and Development-IBRD)

- अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (International Finance Corporation-IFC)

- अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ (International Development Association-IDA)

- निवेश विवादों के निपटारे के लिये अंतर्राष्ट्रीय केंद्र (International Centre for Settlement of Investment Disputes-ICSID)

- बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी (Multilateral Investment Guarantee Agency-MIGA)

परियोजना के लाभ:

- इससे ओडिशा के 15 ज़िलों के लगभग 1,25,000 वे छोटे किसान परिवार लाभान्वित होंगे जो 1,28,000 हेक्टेयर कृषि भूमि का प्रबंधन करते हैं।

- यह परियोजना जलवायु परिवर्तन रोधी बीजों की विभिन्न किस्मों तथा उत्पादन तकनीकों तक छोटे किसानों की पहुँच बढ़ाकर प्रतिकूल जलवायु से निपटने में उन्हें सक्षम बनाएगी।

- इससे किसान जलवायु परिवर्तन रोधी फसलों की ओर उन्मुख होंगे तथा बेहतर जल प्रबंधन एवं सिंचाई परियोजनाओं का लाभ उठा पाएंगे।

- यह परियोजना सरकार की जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (National Action Plan on Climate Change -NAPCC) ) के तहत है ताकि वर्ष 2030 तक सतत विकास लक्ष्य (Sustainable Development Goals-SDG) के स्थायी कृषि संबंधी लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके।

परियोजना की आवश्यकता क्यों?

- हाल के वर्षों में जलवायु में व्यापक परिवर्तन ने ओडिशा में कृषि को बुरी तरह प्रभावित किया है।

- वर्ष 2009 से ओडिशा में गंभीर सूखे की स्थिति हो गई है।

- पहले जहां हर पांच वर्षों में सूखा पड़ता था, वहीं अब हर दो वर्षों में ही सूखा पड़ जाता है।

- ओडिशा में ज़्यादातर किसान ऐसे हैं जिनके पास दो हेक्टेयर से भी कम भूमि है।

- वर्ष 1970 के दशक के 40% की तुलना में कुल खेती क्षेत्र का लगभग 70% सूखे की ओर अग्रसर है।

- ओडिशा में कृषि ग्रीनहाउस गैस (Green House Gas-GHG) उत्सर्जन का एक प्रमुख कारण भी है और लगभग 25% GHG उत्सर्जन के लिये ज़िम्मेदार है।

स्रोत: PIB

Rapid Fire करेंट अफेयर्स (26 October)

1. उत्तर प्रदेश में कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत

- 25 जून को उत्तर प्रदेश में कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की गई।

- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना लॉन्च की।

- इस योजना का उद्देश्य बालिकाओं को सशक्त बनाना है।

- इस योजना के अंतर्गत जिस परिवार में कन्या जन्म लेगी उस परिवार को 15 हज़ार रुपए दिये जाएंगे।

- हर ज़िले की करीब 500 बालिकाओं को इसका लाभ मिलेगा।

- हर परिवार से अधिकतम दो बेटियों को इस योजना का लाभ मिल सकता है।

- योजना में लाभार्थियों को बेटी के जन्म लेने से लेकर उसके स्नातक होने तक सरकार प्रोत्साहन स्वरूप छह चरणों में कुल 15 हज़ार रुपए की राशि प्रदान करेगी।

2. सोवा-रिग्पा चिकित्सा पद्धति

- लेह (लद्दाख) में 25 अक्तूबर को चौथा आयुर्वेद दिवस आयोजित किया गया।

- राष्ट्रीय सोवा-रिग्पा अनुसंधान संस्थान द्वारा आयोजित इस समारोह में लाद्दख के विभिन्न भागों से आए सोवा-रिग्पा चिकित्सकों ने हिस्सा लिया।

- इस दिवस की थीम ‘सभी दीर्घायु हों’ रखी गई थी।

- ‘सोवा-रिग्पा’ को सामान्यतः आमची चिकित्सा पद्धति के रूप में जाना जाता है, जो कि विश्व की प्राचीनतम, जीवंत एवं सुप्रलेखित चिकित्सीय परंपराओं में से एक है।

- इस पद्धति का तिब्बत, मंगोलिया, भूटान, चीन के कुछ क्षेत्रों, नेपाल, भारत के हिमालयी क्षेत्रों और पूर्व सोवियत संघ के कुछ क्षेत्रों में अभ्यास किया जाता है।

- इस चिकित्सा परंपरा की उत्पत्ति के विषय में भिन्न-भिन्न विचार हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह भारत से उत्पन्न हुई है, कुछ लोग कहते हैं कि चीन से और अन्य लोग इसे तिब्बत से उत्पन्न मानते हैं। ‘सोवा-रिग्पा’ जुंग-वा-न्गा (संस्कृत- पंचमहाभूत) एवं न्गेपा-सुम (संस्कृत- त्रिदोष) के सिद्धांतों पर आधारित है।

3. उत्तर प्रदेश में अब डायल 112

- 26 अक्तूबर से प्रचलित आपात सेवा नंबर डायल 100 से बदलकर 112 हो गया है। राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस नए नंबर की सेवा की शुरूआत की।

- हेल्पलाइन नंबर 112 पुलिस, अग्निशमन, महिला सहायता और एम्बुलेंस सेवाओं के लिये उपलब्ध होगा।

- विदित हो कि कई राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेशों में हेल्पलाइन नंबर 112 को आपात सेवाओं के लिये पहले ही अपनाया जा चुका है।

- इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम (ERSS) के तहत इसे लागू किया गया है। अभी तक देश में पुलिस के लिये 100, स्वास्थ्य सेवाओं के लिये 108, अग्निशमन सेवाओं के लिये 101, महिला हेल्पलाइन के लिये 1091 और 181, चाइल्ड हेल्पलाइन के लिये 1098 नंबर काम कर रहे हैं।

- इन सभी को 112 के अंतर्गत लाया गया है यानी 112 डायल कर आप किसी भी इमरजेंसी सेवा का लाभ उठा सकते हैं।

- राज्य में फिलहाल डायल 100 की सेवाएँ जारी रहेंगी और जब लोग नए नंबर के इस्तेमाल के अभ्यस्त हो जाएंगे तब डायल 100 को धीरे-धीरे बंद कर दिया जाएगा।

- नया नंबर आपात स्थितियों में तुरंत सेवाएँ उपलब्ध कराएगा।

- प्रदेश की पूर्ववर्ती सरकार ने वर्ष 2016 में डायल 100 को तत्काल सहायता सेवा के रूप में शुरू किया था।

4. भारतीय पर्यटकों को ब्राज़ील जाने के लिये वीज़ा ज़रूरी नहीं

- भारत के लोगों के लिये आने वाले समय में ब्राज़ील में प्रवेश के लिये वीज़ा की ज़रूरत नहीं होगी।

- ब्राज़ील के राष्ट्रपति जेयर बोलसोनारो ने चीन और भारतीय पर्यटकों को अब ब्राज़ील में प्रवेश के लिये वीज़ा की अनिवार्यता समाप्त कर दी है।

- शुरुआत में इसके लिये दूसरे पक्ष की ओर से छूट की शर्त नहीं होगी।

- विदित हो कि ब्राज़ील सरकार अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और कनाडा के नागरिकों को लघु अवधि की पर्यटन और व्यापार यात्राओं के लिये वीज़ा की छूट दे रही है।

- अब इस सूची में अगले देश भारत और चीन होंगे। चीन की आबादी 1.39 अरब और भारत की 1.3 अरब है।

- भारत और चीन दोनों ब्रिक्स के सदस्य हैं। ब्रिक्स के तीन अन्य देश ब्राज़ील, रूस और दक्षिण अफ्रीका हैं।

5. जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को मिले नए राज्यपाल

- एक महत्त्वपूर्ण घटनाक्रम में केंद्र सरकार ने गुजरात कैडर के IAS अधिकारी गिरीश चंद्र मुर्मू को जम्मू-कश्मीर का उपराज्यपाल बनाया है।

- राधाकृष्ण माथुर को लद्दाख का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है।

- जम्मू-कश्मीर के निवर्तमान राज्यपाल सत्यपाल मलिक को गोवा का राज्यपाल बनाया गया है।

- विदित हो कि 31 अक्तूबर से विशेष राज्य से हट कर जम्मू-कश्मीर व लद्दाख नए केंद्रशासित प्रदेश होंगे।

- केंद्र सरकार ने इस वर्ष 5 अगस्त को जम्मू-कश्मीर को तीन केंद्रशासित प्रदेशों में बांट दिया था।

- गिरीश चंद्र मुर्मू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात में मुख्यमंत्री रहने के दौरान मुख्य सचिव रहे हैं।

- इसके अलावा रिटायर्ड IPS अधिकारी दिनेश्वर शर्मा को केंद्रशासित लक्षद्वीप का प्रशासक बनाया गया है।

- केरल कैडर के वर्ष 1976 बैच के अधिकारी अधिकारी भारतीय खुफिया ब्यूरो (IB) के प्रमुख भी रह चुके हैं।