ग्रीन हाइड्रोजन

चर्चा में क्यों?

एक नई रिपोर्ट ने भारत को हरित हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था में एक संभावित वैश्विक अग्रणी के रूप में स्थापित किया है, जिसके पास वर्ष 2030 तक वैश्विक बाज़ार का 10% हिस्सा प्राप्त करने और प्रतिवर्ष 10 मिलियन टन निर्यात करने की क्षमता है।

ग्रीन हाइड्रोजन (GH2) क्या है?

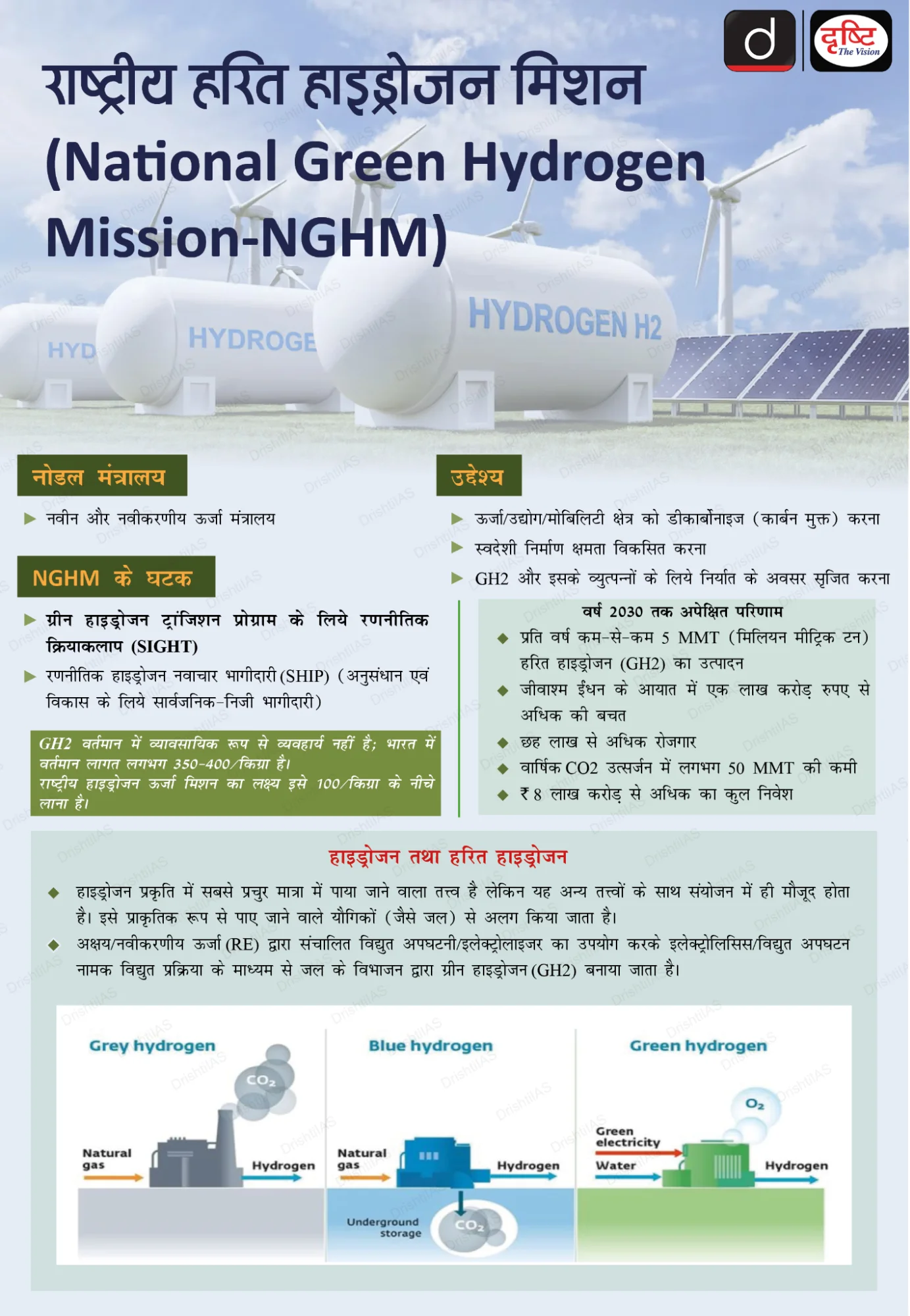

- परिचय: ग्रीन हाइड्रोजन उस हाइड्रोजन को कहा जाता है, जो इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया से तैयार की जाती है। इसमें नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों जैसे सौर, पवन या जल विद्युत का उपयोग करके जल अणुओं (H₂O) को हाइड्रोजन (H₂) और ऑक्सीजन (O₂) में विभाजित किया जाता है।

- इसे बायोमास गैसीफिकेशन की प्रक्रिया से भी तैयार किया जा सकता है, जिसमें बायोमास को हाइड्रोजन-समृद्ध गैस में परिवर्तित किया जाता है।

- अनुप्रयोग: इसके उपयोगों में फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल (FCEV), विमानन एवं समुद्री परिवहन, उर्वरक, रिफाइनरी और इस्पात जैसे विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों जैसे अनुप्रयोगों की एक विस्तृत शृंखला शामिल है।

- इसका उपयोग सड़क और रेल परिवहन, नौवहन (Shipping) तथा विद्युत उत्पादन में भी संभावित है।

- भारत की ग्रीन हाइड्रोजन महत्त्वाकांक्षाएँ: राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, ग्रीन हाइड्रोजन प्रमाणन योजना (Certification Scheme) तथा कांडला, पारादीप और तूतीकोरिन में ग्रीन हाइड्रोजन हब के विकास जैसी नीतियों के माध्यम से भारत अपनी ग्रीन हाइड्रोजन महत्त्वाकांक्षाओं को इस प्रकार प्रस्तुत करता है (MAPS):

- M – Market Leadership (बाज़ार में नेतृत्व): वर्ष 2030 तक वैश्विक ग्रीन हाइड्रोजन (GH2) बाज़ार का 10% हिस्सा प्राप्त करना, जो 100 मिलियन मीट्रिक टन (MMT) से अधिक होने का अनुमान है।

- A – Abatement of Emissions (उत्सर्जन में कमी): प्रतिवर्ष लगभग 50 MMT CO₂ की कमी सुनिश्चित करना, जो भारत की NDC एवं नेट-ज़ीरो लक्ष्यों के अनुरूप है।

- P – Powering Production (उत्पादन को प्रोत्साहन): वर्ष 2030 तक प्रतिवर्ष 5 MMT ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता विकसित करना।

- E – Employment Creation (रोज़गार सृजन): अनुसंधान एवं विकास से लेकर उत्पादन, भंडारण और निर्यात तक, GH2 मूल्य शृंखला में 6 लाख से अधिक हरित नौकरियाँ उत्पन्न करना।

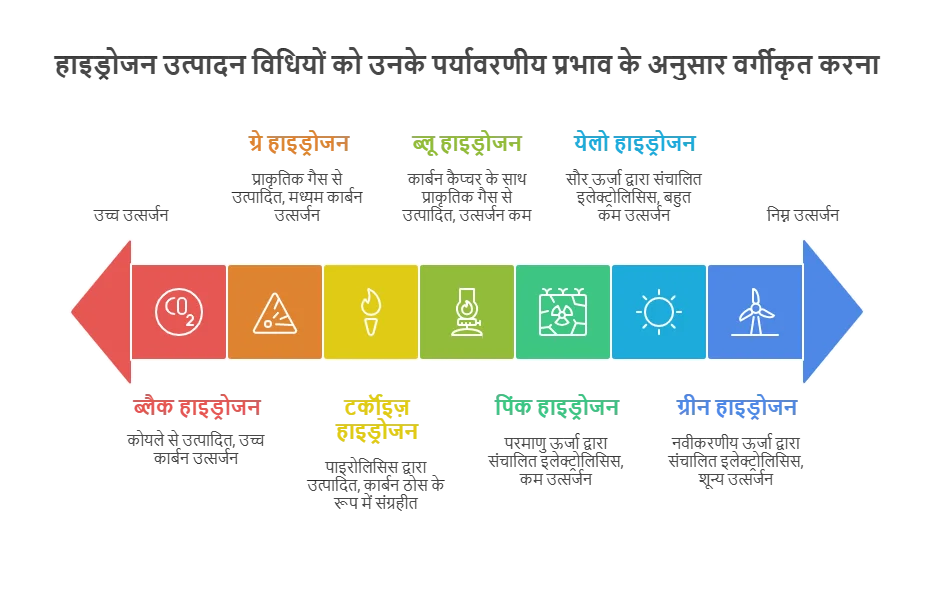

हाइड्रोजन के अन्य प्रकार:

भारत की ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम में प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं?

- भारत की ग्रीन हाइड्रोजन प्रगति CAGE के कारण बाधित है, जो इसके विस्तार की क्षमता को सीमित करता है:

- C – Cost Barrier (लागत बाधा): शुरुआती चरण में ग्रीन हाइड्रोजन की लागत लगभग 4–4.5 अमेरिकी डॉलर प्रति किलोग्राम है, जो ग्रे हाइड्रोजन से कहीं अधिक है, जिससे प्रतिस्पर्द्धा कठिन हो जाती है।

- A – Access to Capital (पूँजी तक पहुँच): इलेक्ट्रोलाइज़र और नवीकरणीय क्षमता में भारी अग्रिम निवेश की आवश्यकता निजी क्षेत्र के अभिकर्त्ताओं को हतोत्साहित करती है।

- G – Gaps in Infrastructure (अवसंरचना की खामियाँ): परिवहन पाइपलाइन, भंडारण और रीफ्यूलिंग नेटवर्क की कमी के कारण इसे अपनाने में देरी हुई।

- E – Economic Viability Issues (आर्थिक व्यवहार्यता संबंधी समस्याएँ): कार्बन मूल्य निर्धारण तंत्र में देरी के कारण जीवाश्म ईंधन-आधारित हाइड्रोजन कृत्रिम रूप से सस्ती बनी रहती है, जिससे ग्रीन हाइड्रोजन की प्रतिस्पर्द्धा कमज़ोर होती है।

ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ावा देने हेतु भारत कौन-से उपाय अपना सकता है?

- CAGE की बाधाओं को दूर करने के लिये भारत को POWER रणनीति अपनानी होगी।

- P – Pricing Carbon (कार्बन मूल्य निर्धारण): कार्बन टैक्स/बाज़ार तंत्र को शीघ्र लागू करना, ताकि जीवाश्म ईंधनों के साथ समान प्रतिस्पर्द्धा सुनिश्चित की जा सके।

- O – Obligation Mandates (अनिवार्य दायित्व): कठिन क्षेत्रों (इस्पात, उर्वरक, शोधन) में हरित हाइड्रोजन खरीद दायित्वों को लागू करना।

- W – Widen Infrastructure Base (अवसंरचना का विस्तार): यूरोपीय संघ, जापान, दक्षिण कोरिया जैसे साझेदारों के साथ इलेक्ट्रोलाइज़र क्षमता, भंडारण, परिवहन पाइपलाइन और निर्यात गलियारों का निर्माण करना।

- E – Economic Reallocation (आर्थिक पुनःआवंटन): जीवाश्म ईंधनों से सब्सिडी हटाकर ग्रीन हाइड्रोजन को देना, साथ ही कर प्रोत्साहन एवं व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (Viability Gap Funding) प्रदान करना।

- R – Risk Pooling through Demand Aggregation (मांग समेकन द्वारा जोखिम साझा करना): भुगतान सुरक्षा तंत्रों के साथ संयुक्त खरीद प्लेटफॉर्म बनाना, ताकि विश्वसनीय अनुबंध और प्रतिस्पर्द्धी मूल्य सुनिश्चित किये जा सकें।

बन्धित श्रम

चर्चा में क्यों?

हरियाणा मानवाधिकार आयोग ने 14 वर्षीय बच्चे के एक मामले को रेखांकित किया, जिसमें उसे कथित रूप से बन्धित श्रम बनाकर रखा गया और गंभीर चोट लगने के बाद बेसहारा छोड़ दिया गया। आयोग ने इसे मानव गरिमा का उल्लंघन माना, जिससे बन्धित श्रम के खिलाफ चर्चा और जागरूकता बढ़ी।

बन्धित श्रम

- राष्ट्रीय श्रम आयोग ने 'बन्धित श्रम' शब्द को इस प्रकार परिभाषित किया है, "ऐसी मज़दूरी जिसमें व्यक्ति किसी निश्चित अवधि के लिये अपने ऋण की पूर्ति हेतु बंधन में रहता है"। ऐसे व्यक्ति को लेनदारों के लिये कार्य करने हेतु मज़बूर किया जाता है या तो बिना वेतन के या न्यूनतम वेतन के लिये।

भारत में बन्धित श्रम पर प्रतिबंध लगाने वाले प्रमुख संवैधानिक और विधिक ढाँचे क्या हैं?

- संवैधानिक आयाम:

- अनुच्छेद 21: जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार सुनिश्चित करता है, जिसमें सम्मानपूर्ण जीवन जीने का अधिकार शामिल है।

- अनुच्छेद 23: मानव तस्करी और जबरन मज़दूरी को स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित करता है तथा इसे असंवैधानिक घोषित करता है।

- अनुच्छेद 24: 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को फैक्ट्रियों, खानों या खतरनाक कार्यों में रोज़गार देने पर रोक लगाता है।

- राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत: अनुच्छेद 42 का उद्देश्य न्यायसंगत और मानवीय कार्य परिस्थितियाँ सुनिश्चित करना है। अनुच्छेद 43 राज्य से निर्वाह योग्य वेतन और सभ्य कार्य परिस्थितियाँ सुनिश्चित करने का आह्वान करता है।

- इसके अतिरिक्त, अनुच्छेद 46 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों व कमज़ोर वर्गों के शैक्षिक तथा आर्थिक हितों को बढ़ावा देता है, जो बन्धित श्रम से असमान रूप से प्रभावित होते हैं और इस प्रकार उन्हें शोषण से सुरक्षा प्रदान करने का लक्ष्य रखता है।

- भारत का विधिक ढाँचा:

- बन्धित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976: बन्धित श्रम को समाप्त करता है, बंधुआ मज़दूरों को उनकी बाध्यताओं से मुक्त करता है और ऐसे कृत्यों को अपराध घोषित करता है।

- बालक श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 (संशोधित 2016): 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कार्य करने से रोकता है और किशोरों (14–18 वर्ष) को खतरनाक कार्यों में सीमित करता है।

- किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण)) अधिनियम, 2015: ज़रूरतमंद बच्चों के लिये देखभाल, सुरक्षा, पुनर्वास और पुनः एकीकरण की व्यवस्था करता है।

- भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023: गैरकानूनी अनिवार्य श्रम के अपराध को संबोधित करता है, जबरन श्रम प्रथाओं को रोकने और दंडित करने के लिये विधिक प्रावधान प्रदान करता है।

- अंतर्राष्ट्रीय विधिक दायित्व:

- संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार कन्वेंशन (CRC), 1989: अनुच्छेद 32 बच्चों को आर्थिक शोषण और खतरनाक कार्यों से सुरक्षा प्रदान करने का आदेश देता है।

- अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कन्वेंशन: कन्वेंशन 182 (बाल श्रम कन्वेंशन के सबसे खराब रूप, 1999) – जिसे भारत द्वारा अनुमोदित किया गया है।

भारत में बन्धित बाल श्रम के पीछे प्रणालीगत कारक क्या हैं?

- स्मरण सूचक: BONDAGE

- B - Bureaucratic Inefficiency (नौकरशाही की अक्षमता): कानूनों और नियमों का कमज़ोर पालन बंधुआ श्रम को जारी रखता है।

- श्रम तस्करी विभिन्न राज्यों में फैली हुई है, लेकिन लागू करने की प्रक्रिया स्थानीय है और राज्यों के बीच गायब बच्चों के डेटाबेस का वास्तविक समय में साझा या ट्रैकिंग नहीं होती।

- O - Overwhelming Poverty (अत्यधिक गरीबी): अत्यंत गरीबी में जीवन यापन करने वाले परिवार जीवित रहने के लिये बच्चों को बंधुआ श्रम में लगाते हैं, ताकि मूलभूत आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

- N - No Education (शिक्षा का अभाव): शिक्षा के अवसरों की कमी बच्चों को स्कूली शिक्षा के बजाय मज़दूरी करने के लिये मज़बूर करती है।

- इसके अलावा, ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों का कार्य प्राय: स्वीकार्य माना जाता है, विशेषकर जब इसे ‘प्रशिक्षुता (Apprenticeship)’ के रूप में प्रस्तुत किया जाए।

- D - Debt Traps (ऋण जाल): परिवार प्राय: कर्ज में फँस जाते हैं और बच्चे उच्च ब्याज दरों वाले ऋण चुकाने के लिये कार्य करते हैं।

- A - Agricultural and Allied Sectors (कृषि और संबंधित क्षेत्र): कृषि जैसे बड़े अनौपचारिक क्षेत्रों में सस्ते श्रम के लिये बच्चों का शोषण होता है।

- G - Gender Discrimination (लैंगिक भेदभाव): लैंगिक असमानता शोषण को बढ़ाती है, क्योंकि लड़कियाँ प्राय: बंधुआ श्रम के प्रति अधिक संवेदनशील होती हैं।

- E - Exploitation by Employers (नियोक्ताओं द्वारा शोषण): असंगठित क्षेत्रों के नियोक्ता कमज़ोर कानूनों और खराब कार्यान्वयन का लाभ उठाकर बच्चों को कठिन तथा शोषणकारी परिस्थितियों में कार्य करने के लिये मज़बूर करते हैं।

बन्धित बाल श्रम पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए क्या उपाय आवश्यक हैं?

- स्मरण सूचक: RESCUE

- R - Revive Law Enforcement (विधिक प्रवर्तन को सशक्त बनाना): बन्धित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976 के प्रवर्तन को मज़बूत करना, राज्य सरकारों को विधिक अधिकारों वाली सतर्कता समितियाँ स्थापित करने और शिकायतों के डिजिटल ट्रैकिंग की व्यवस्था करने का निर्देश देना।

- E - Educate Children (बच्चों को शिक्षा देना): सभी बच्चों के लिये शिक्षा तक पहुँच सुनिश्चित करना, जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 21A में गारंटीकृत है, ताकि शोषण रोका जा सके और बच्चों की गरिमा बढ़ाई जा सके।

- व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास कार्यक्रम शुरू किये जाएँ ताकि बच्चों को व्यवहारिक रोज़गार विकल्प मिल सकें।

- S - Support Families (परिवारों का समर्थन करना): सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) जैसी कल्याण योजनाओं का विस्तार करना, ताकि कमज़ोर परिवारों को आर्थिक स्थिरता मिले।

- बच्चों की आय पर निर्भरता कम करने और ऋण बंधन के चक्र को तोड़ने के लिये प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण लागू करना।

- C - Create Awareness (जागरूकता पैदा करना): मानव गरिमा और बाल श्रम एवं शोषण पर कानूनी प्रतिबंधों के बारे में जागरूकता बढ़ाना, जैसा कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स (UDHR) 1948 में उल्लिखित है, जो सभी रूपों में दासता तथा बन्धित कार्य को निषिद्ध करता है।

- U - Unite Communities (समुदायों को एकजुट करना): सामूहिक ज़िम्मेदारी को प्रोत्साहित करके सामुदायिक जागरूकता का निर्माण करना ताकि शोषण सामाजिक रूप से अस्वीकार्य हो और उसे छिपाना कठिन हो।

- E - Empower NGOs (NGO को सशक्त बनाना): बन्धित श्रम के पुनर्वास के लिये केंद्रीय क्षेत्रीय योजना (2021) को लागू करने के लिये NGO के साथ सहयोग करना, जिसमें मुक्त बन्धित श्रम के सामाजिक और आर्थिक पुनःएकीकरण पर ध्यान केंद्रित किया जाएँ।

मेन्स के लिये की-वर्ड्स

- “चाइल्डहुड, नोट चेन्स”: बन्धित श्रम समाप्त करना और नाबालिगों के अधिकारों की रक्षा करना।

- “डिग्निटी ओवर ड्यूटी”: मनुष्यों को लाभ का साधन न मानकर, साध्य समझना।

- “शोषण नहीं, शिक्षा”: प्रत्येक बच्चे के अधिगम अधिकार को सुनिश्चित करना।

- “प्रोटेक्ट टुडे, प्रोस्पेर टुमॉरो”: समाज के भविष्य को सुरक्षित करने के लिये बच्चों की सुरक्षा करना।

- “लॉज़ इन एक्शन, नॉट जस्ट वर्ड्स”: बन्धित श्रम विरोधी और बाल संरक्षण कानूनों को लागू करना।

- “जस्टिस फॉर ऑल, इनइक्वैलिटी फॉर नन”: जाति और सामाजिक शोषण के चक्र को तोड़ना।

- “केयर, नॉट क्रुएल्टी”: समाज को कमज़ोर नाबालिगों की देखभाल के कर्त्तव्य का पालन करना चाहिए।

- “फ्रॉम स्लेवरी टू फ्रीडम”: बन्धित श्रम समाप्त करना, समुदायों को सशक्त बनाना।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. बन्धित श्रम और नाबालिगों का शोषण मानव गरिमा का उल्लंघन करता है तथा सामाजिक असमानता को बनाए रखता है। चर्चा कीजिये। |