शिमला समझौते का निलंबन

प्रिलिम्स के लिये:नियंत्रण रेखा, वर्ष 972 का शिमला समझौता, संयुक्त राष्ट्र, अनुच्छेद 370, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन मेन्स के लिये:भारत-पाकिस्तान द्विपक्षीय संबंध, पाकिस्तान द्वारा शिमला समझौते को निलंबित करने के रणनीतिक निहितार्थ, भारत का परमाणु सिद्धांत और रणनीतिक स्वायत्तता |

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

जम्मू-कश्मीर के पहलगाम आतंकवादी हमले पर भारत की प्रतिक्रिया के बाद, पाकिस्तान ने घोषणा की कि वह वर्ष 1972 के शिमला समझौते को निलंबित कर देगा।

- इस निर्णय से क्षेत्र में शांति और स्थिरता के भविष्य को लेकर चिंताएँ, विशेषकर जम्मू और कश्मीर में नियंत्रण रेखा (LOC) के संबंध में, उत्पन्न हो गई हैं।

शिमला समझौता क्या है?

- शिमला समझौता एक द्विपक्षीय संधि थी जिस पर 2 जुलाई, 1972 को शिमला, हिमाचल प्रदेश में भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तानी राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच हस्ताक्षर किये गए थे।

- यह समझौता वर्ष 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के बाद संपन्न हुआ, जिसके परिणामस्वरूप बांग्लादेश (पूर्व में पूर्वी पाकिस्तान) का निर्माण हुआ और भारत की निर्णायक सैन्य विजय हुई।

- समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के मध्य बेहतर संबंधों को स्थापित करना, शत्रुता को समाप्त करना तथा शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व एवं द्विपक्षीयता के लिये खाका तैयार करना था।

- प्रमुख प्रावधान:

- संयुक्त राष्ट्र चार्टर का संदर्भ: भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय संबंधों को नियंत्रित करने के लिये संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों और उद्देश्यों को रेखांकित किया गया।

- इसने संयुक्त राष्ट्र के पिछले प्रस्तावों (जैसे UNSC प्रस्ताव 47) का विरोध किया, जिसमें कश्मीर में जनमत संग्रह का आह्वान किया गया था।

- विवादों का शांतिपूर्ण समाधान: दोनों देशों ने कश्मीर सहित सभी विवादों को तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप के बिना द्विपक्षीय रूप से सुलझाने का संकल्प लिया।

- संप्रभुता का सम्मान: दोनों देश एक-दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता, राजनीतिक स्वतंत्रता और आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने पर सहमत हुए।

- युद्ध विराम रेखा का पुनः निर्धारण: जम्मू और कश्मीर में वर्ष 1971 की युद्ध विराम रेखा को नियंत्रण रेखा (LOC) के रूप में पुनः नामित किया गया, तथा दोनों पक्षों ने मतभेदों के बावजूद, इसे एकतरफा रूप से नहीं बदलने की प्रतिबद्धता व्यक्त की।

- राजनयिक संबंधों का सामान्यीकरण: समझौते में संचार, यात्रा और व्यापार संबंधों को फिर से शुरू करने की बात कही गई, जिसका उद्देश्य राजनयिक और आर्थिक संबंधों को बहाल करना था।

- युद्धबंदियों की रिहाई: भारत ने 93,000 से अधिक पाकिस्तानी युद्धबंदियों को रिहा करने पर सहमति व्यक्त की, जो इतिहास में युद्ध के बाद की सबसे बड़ी रिहाई में से एक है।

- संयुक्त राष्ट्र चार्टर का संदर्भ: भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय संबंधों को नियंत्रित करने के लिये संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों और उद्देश्यों को रेखांकित किया गया।

नोट: शिमला समझौते का उद्देश्य कश्मीर मुद्दे को सुलझाना था, लेकिन यह क्षेत्र की व्यापक राजनीतिक स्थिति को संबोधित करने में विफल रहा। नियंत्रण रेखा एक अस्थायी उपाय होने के बजाय, एक वास्तविक सीमा बन गई, जिससे मूल विवाद अनसुलझा रह गया। इसके अतिरिक्त, एक मज़बूत प्रवर्तन तंत्र की अनुपस्थिति ने बार-बार उल्लंघन को जन्म दिया है।

शिमला समझौते के निलंबन के संभावित निहितार्थ क्या हैं?

- द्विपक्षीयता से अंतर्राष्ट्रीयकरण की ओर बदलाव: शिमला समझौते के द्विपक्षीय ढाँचे के स्थगित होने से विवादों को सुलझाने में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता या हस्तक्षेप की मांग हो सकती है।

- पाकिस्तान शिमला समझौते का उल्लंघन करते हुए कश्मीर विवाद को अंतर्राष्ट्रीय बनाने के लिये संयुक्त राष्ट्र, चीन या इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) जैसे सहयोगियों जैसे तीसरे पक्ष की भागीदारी की मांग कर सकता है।

- प्रॉक्सी युद्ध का खतरा: पाकिस्तान ने पहले भी इस समझौते का उल्लंघन किया है (जैसे, वर्ष 1984 में सियाचिन में घुसपैठ, वर्ष 1999 में कारगिल युद्ध )।

- निलंबन से संभावित रूप से प्रॉक्सी/छद्म युद्ध की रणनीति पुनर्जीवित हो सकती है।

- कूटनीतिक और सैन्य तनाव में वृद्धि: शिमला समझौते के निलंबन से तत्काल सामरिक परिणाम नहीं होंगे, फिर भी इससे सैन्य और कूटनीतिक तनाव बढ़ने का मार्ग प्रशस्त हो सकता है।

- अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण के बाद जम्मू-कश्मीर में विकासात्मक और लोकतांत्रिक सुदृढ़ीकरण के प्रयास, शत्रुता या सीमा अस्थिरता के किसी भी पुनरुत्थान से विफल हो सकते हैं।

- दो परमाणु-सशस्त्र राज्यों के बीच संघर्ष की संभावना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर में चिंता उत्पन्न करती है, तथा संयम एवं वार्ता का आह्वान करती है।

- बहुपक्षीय सहयोग पर प्रभाव: द्विपक्षीय समझौतों के टूटने से दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) जैसे क्षेत्रीय संगठनों में सहयोग प्रभावित हो सकता है, तथा आतंकवाद-रोधी और आर्थिक विकास जैसे मुद्दों पर सामूहिक प्रयासों में बाधा उत्पन्न हो सकती है।

नियंत्रण रेखा पर सुरक्षा हेतु भारत को क्या उपाय अपनाने चाहिये?

- ड्रोन रोधी रक्षा प्रणालियों की तैनाती: नियंत्रण रेखा पर बढ़ती ड्रोन-आधारित तस्करी और निगरानी का मुकाबला करने के लिये ड्रोन-रोधी रडार और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित पहचान प्रणालियाँ स्थापित करना। बेहतर प्रतिक्रिया क्षमताओं के लिये इज़रायली "ड्रोन डोम " तकनीक का उपयोग करना।

- उपग्रह और यूएवी प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके उन्नत निगरानी: निर्बाध 24x7 निगरानी हेतु वास्तविक समय उपग्रह इमेज़री, मानव रहित हवाई वाहन गश्ती (जैसे हेरोन टीपी ड्रोन) और ज़मीन आधारित रडार डेटा को एकीकृत करना।

- सुरंग और असामान्य गतिविधियों का पता लगाने के लिये AI-संचालित विश्लेषण का उपयोग करना।

- घुसपैठ रोधी ग्रिड को मज़बूत करना: सेना, सीमा सुरक्षा बल (BSF), स्थानीय पुलिस और खुफिया इकाइयों को शामिल करते हुए बहुस्तरीय घुसपैठ रोधी ग्रिड को परिष्कृत करना।

- मौसमी परिवर्तनों और शत्रु की रणनीति के आधार पर SOP (मानक संचालन प्रक्रिया) को नियमित रूप से संशोधित करना।

- सामुदायिक सहभागिता और ग्राम रक्षा समितियाँ (VDC): उचित हथियार प्रशिक्षण, खुफिया जानकारी जुटाने की भूमिका और पूर्व चेतावनी प्रणाली के साथ ग्राम रक्षा समितियों (विशेष रूप से अनंतनाग में) को पुनर्जीवित और सशक्त बनाना।

- "फर्स्ट लाइन ऑफ अलर्ट" बनाने के लिये समुदाय-पुलिस-सैन्य सहयोग को बढ़ावा देना।

- व्यापक सीमा बाड़ आधुनिकीकरण: दीर्घकालिक उपाय के रूप में, व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली (CIBMS) जैसी परियोजनाओं के तहत पारंपरिक कांटेदार तार अवरोधों के स्थान पर इन्फ्रारेड सेंसर, लेजर दीवारों और भूकंपीय डिटेक्टरों से युक्त स्मार्ट बाड़ लगाई जानी चाहिये।

- गुरेज, उरी और पुंछ सहित सक्रिय घुसपैठ मार्गों वाले उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में बाड़ बढ़ाई जाए।

निष्कर्ष

शिमला समझौते के निलंबन से भारत को अपने कूटनीतिक और सुरक्षा दृष्टिकोणों का पुनर्मूल्यांकन करने का मौका मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय गठबंधनों और नियंत्रण रेखा की सुरक्षा को मज़बूत करना आवश्यक है। भारत इस घटना का उपयोग आतंकवाद को वित्तपोषित करने में पाकिस्तान की संलिप्तता की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिये कर सकता है। इसके अतिरिक्त, यह वित्तीय कार्रवाई कार्य बल की ग्रे सूची में पाकिस्तान को फिर से शामिल करने का मामला भी मजबूत होता है।

|

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न: प्रश्न: वर्ष 1971 के बाद के भारत-पाकिस्तान संबंधों को आकार देने में शिमला समझौते के महत्त्व का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिये। इसके निलंबन के क्या निहितार्थ हो सकते हैं? |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न 1. सिंधु नदी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित चार नदियों में से तीन नदियाँ इनमें से किसी एक नदी में मिलती है, जो सीधे सिंधु नदी से मिलती हैं। निम्नलिखित में से वह नदी कौन-सी है, जो सिंधु नदी से सीधे मिलती है? (a) चिनाब उत्तर: (d) मेन्स:प्रश्न. "भारत में बढ़ते सीमापारीय आतंकी हमले और अनेक सदस्य-राज्यों के आंतरिक मामलों में पकिस्तान द्वारा बढ़ता हुआ हस्तक्षेप सार्क (दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन) के भविष्य के लिये सहायक नहीं है।" उपयुक्त उदाहरणों के साथ स्पष्ट कीजिये। (2016) प्रश्न. आतंकवादी गतिविधियों और परस्पर अविश्वास ने भारत-पाकिस्तान संबंधों को धूमिल कर दिया है। खेलों और सांस्कृतिक आदान-प्रदानों जैसी मृदु शक्ति किस सीमा तक दोनों देशों के बीच सद्भाव उत्पन्न करने में सहायक हो सकती है? उपयुक्त उदाहरणों के साथ चर्चा कीजिये। (2015) |

भारत में मानसून और खाद्य मुद्रास्फीति

प्रिलिम्स के लिये:खुदरा मुद्रास्फीति, खाद्य मूल्य वृद्धि, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI), CPI-संयुक्त (CPI-C), WPI, लागत-प्रेरित मुद्रास्फीति, ड्रिप सिंचाई, हेडलाइन मुद्रास्फीति, भारतीय मौसम विभाग मेन्स के लिये:भारत में खाद्य मुद्रास्फीति पर मानसून का प्रभाव, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिये खाद्य मुद्रास्फीति का महत्त्व और चुनौतियाँ। |

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने वर्ष 2025 के लिये अपने पहले पूर्वानुमान में सामान्य से अधिक मानसून का अनुमान लगाया है, जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी तथा खाद्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के सरकार के प्रयासों में मदद मिलेगी, जो वर्षा में बदलाव के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है।

वर्ष 2025 के लिये मानसून पर IMD का पूर्वानुमान क्या है?

- वर्षा का पूर्वानुमान:

- IMD ने वर्ष 2025 में “सामान्य से अधिक” दक्षिण-पश्चिम मानसून का अनुमान लगाया है, जिसमें दीर्घावधि औसत (87 सेमी) का 105%, ±5% मार्जिन के साथ वर्षा होने की संभावना है।

- IMD मानसून वर्षा को निम्न श्रेणियों में वर्गीकृत करता है: कम (LPA का <90%), सामान्य से कम (90-95%), सामान्य (96-104%), सामान्य से अधिक (105-110%), और अधिक (>110%)।

- तटस्थ अल नीनो-दक्षिणी दोलन (ENSO) और हिंद महासागर द्विध्रुव (IOD) की स्थिति तथा यूरेशिया में सामान्य से कम हिम आवरण के कारण यह संभव हो पाया है, जो मज़बूत मानसून को समर्थन देता है।

- IMD की पूर्वानुमान सटीकता में सुधार हुआ है, औसत विचलन 7.5% (2017-20) से घटकर 2.27% (2021-25) हो गया है।

- IMD ने वर्ष 2025 में “सामान्य से अधिक” दक्षिण-पश्चिम मानसून का अनुमान लगाया है, जिसमें दीर्घावधि औसत (87 सेमी) का 105%, ±5% मार्जिन के साथ वर्षा होने की संभावना है।

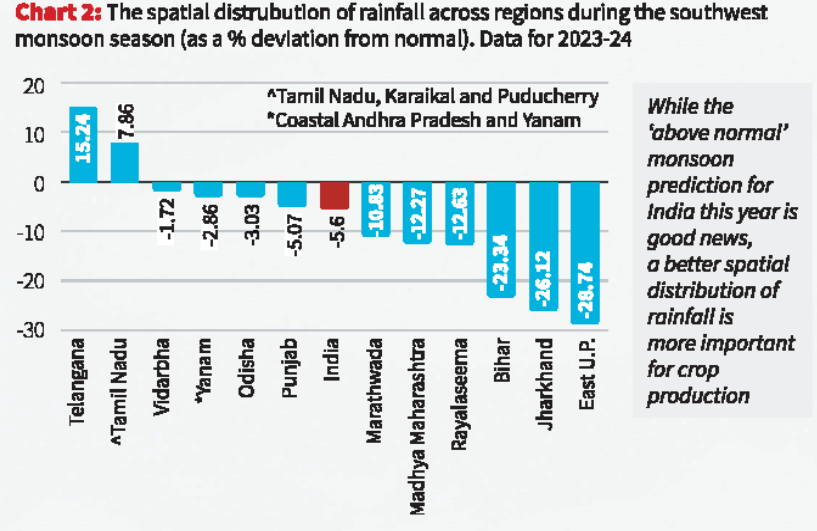

- भौगोलिक वितरण:

- IMD के पूर्वानुमान में जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, तमिलनाडु, बिहार और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा होने का अनुमान है।

- जबकि, इसने मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, ओडिशा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में सामान्य से अधिक वर्षा का अनुमान लगाया है, जो देश के मुख्य मानसून क्षेत्र (कृषि मुख्य रूप से वर्षा आधारित) हैं।

भारत में खाद्य मुद्रास्फीति पर मानसून का क्या प्रभाव है?

- कृषि उपज और फसल कीमतें: मानसून कृषि उत्पादन और खाद्य कीमतों को प्रभावित करता है, लेकिन इसका प्रभाव हमेशा प्रत्यक्ष नहीं होता है।

- हालाँकि अच्छे मानसून से आम तौर पर उपज में सुधार होता है और कीमतें कम होती हैं, फिर भी उत्पादन संबंधी समस्याओं के कारण कुछ फसलों की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है।

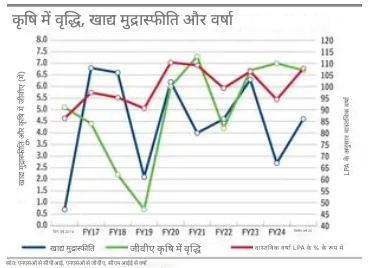

- पिछले 10 वर्षों (2015-24) में, 10 में से 6 वर्षों में वर्षा सामान्य या औसत से अधिक रही है। कम वर्षा वाले वर्षों में, जैसे कि वित्त वर्ष 16 और वित्त वर्ष 19 में, कृषि विकास कमज़ोर रहा (वित्त वर्ष 18 में केवल 0.65% और वित्त वर्ष 24 में 2.7%), जो दशक भर में औसतन 4.45% रहा।

- आपूर्ति शृंखला व्यवधान और परिवहन लागत:

- मज़बूत मानसून प्रायः परिवहन और आपूर्ति शृंखलाओं को बाधित करता है, जिससे रसद और भंडारण लागत बढ़ जाती है। उदाहरण के लिये, असम और बिहार में वर्ष 2023 की बाढ़ ने खाद्य वस्तुओं की आवाजाही में देरी की, जिससे अस्थायी रूप से कीमतों में वृद्धि हुई।

- मानसून की कमी और आयात मुद्रास्फीति:

- मानसून की विफलता से आयात पर निर्भरता बढ़ जाती है, विशेषकर दालों और खाद्य तेलों के लिये, जिससे मुद्रास्फीति बढ़ जाती है। वर्ष 2023 में, वर्षा में कमी के कारण इंडोनेशिया और मलेशिया से खाद्य तेल का आयात बढ़ गया। वर्ष 2022-23 में, भारत ने 16.5 मीट्रिक टन खाद्य तेलों का आयात किया, जिसमें घरेलू उत्पादन देश की आवश्यकताओं का केवल 40-45% ही पूरा कर पाया।

वर्षा से परे: खाद्य मुद्रास्फीति के प्रमुख कारक

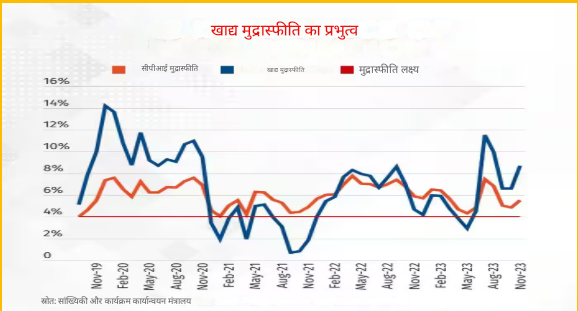

- वित्त वर्ष 20, वित्त वर्ष 21, वित्त वर्ष 23 और वित्त वर्ष 25 में उच्च वर्षा (LPA के 100% से अधिक) के बावजूद, खाद्य मुद्रास्फीति उच्च (6-7%) रही। इसके विपरीत, वित्त वर्ष 18 और वित्त वर्ष 19 जैसे सामान्य से कम वर्षा वाले वर्षों के दौरान, खाद्य मुद्रास्फीति कम (2.2% और 0.7%) थी।

- इससे पता चलता है कि केवल वर्षा ही खाद्य मुद्रास्फीति को बढ़ावा नहीं देती।

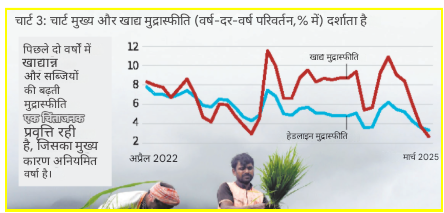

- विशेष रूप से, खाद्य मुद्रास्फीति दिसंबर 2024 में 8% से घटकर जनवरी 2025 में 6% से नीचे आ गई, और जुलाई 2023 के बाद पहली बार मार्च 2025 तक हेडलाइन मुद्रास्फीति से नीचे आ गई।

भारत में खाद्य मुद्रास्फीति को प्रभावित करने वाले अन्य प्रमुख कारक क्या हैं?

- आपूर्ति संबंधी आघात: जमाखोरी और बाज़ार में व्यवधान जैसे कारक भी कीमतों में वृद्धि में योगदान करते हैं, भले ही वर्षा अच्छी हो।

- वैश्विक वस्तु मूल्य: खाद्य तेलों और दालों जैसे प्रमुख आयातों की वैश्विक कीमतों में वृद्धि से घरेलू लागत बढ़ जाती है।

- आयात पर भारत की निर्भरता इसे वैश्विक बाज़ार में उतार-चढ़ाव के प्रति संवेदनशील बनाती है, जिसका सीधा असर खाद्य मुद्रास्फीति पर पड़ता है।

- मौद्रिक नीति: जब RBI ब्याज दरें बढ़ाता है तो उत्पादकों के लिये ऋण लेना महँगा हो जाता है।

- इससे उत्पादन लागत बढ़ जाती है, विशेष रूप से पैकेज्ड खाद्य पदार्थों के मामले में, जिससे उपभोक्ता कीमतें बढ़ जाती हैं।

- सरकारी नीतियाँ: न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में परिवर्तन से किसानों को लाभ होगा, लेकिन इससे बाज़ार की कीमतें बढ़ सकती हैं।

- निर्यात प्रतिबंध से स्थानीय आपूर्ति की रक्षा की जा सकती है, लेकिन इससे वैश्विक व्यापार बाधित हो सकता है और घरेलू कीमतें बढ़ सकती हैं।

- आपूर्ति शृंखला में व्यवधान: कमज़ोर भंडारण बुनियादी ढाँचे और परिवहन में विलंब से खाद्य पदार्थों की बर्बादी होती है और इनकी कीमतें बढ़ जाती हैं। खाद्य मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखने के लिये कुशल रसद महत्त्वपूर्ण है।

पढ़ने के लिये यहाँ क्लिक कीजिये: खाद्य मुद्रास्फीति के मापन हेतु विभिन्न सूचकांक

भारत में खाद्य मुद्रास्फीति की वर्तमान स्थिति क्या है?

- उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक (CFPI), जिससे भारत की खाद्य मुद्रास्फीति का मापन किया जाता है, वित्त वर्ष 2024 में 7.5% था जो वित्त वर्ष 2025 में बढ़कर 8.4% हो गया, जिसका मुख्य कारण सब्जियों और दालों की कीमतों में वृद्धि थी, जो चरम मौसम की घटनाओं के कारण और बढ़ गई।

- CPI बास्केट में से मूल्य-संवेदनशील सब्जियों (टमाटर, प्याज़, आलू) के अतिरिक्त, वित्त वर्ष 25 में औसत खाद्य मुद्रास्फीति 6.5% थी।

खाद्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने हेतु भारत को क्या उपाय करने चाहिये?

- आपूर्ति शृंखला का बेहतर प्रबंधन: रसद, भंडारण और वितरण को सुदृढ़ करने से बर्बादी को कम किया जा सकता है और स्थिर खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकती है।

- विकारी (शीघ्र खराब होने वाली) खाद्य के लिये प्रशीतित ट्रकों का उपयोग किये जाने से खराब होने की संभावना कम हो जाती है तथा इसकी स्वच्छता बनी रहती है।

- मुद्रास्फीति नियंत्रण हेतु कृषि-तकनीक को बढ़ावा देना: परिशुद्ध कृषि, ड्रोन और AI-संचालित फसल प्रबंधन जैसी प्रौद्योगिकियों के उपयोग को प्रोत्साहित करने से उत्पादकता में वृद्धि हो सकती है और इनपुट लागत कम हो सकती है, जिससे खाद्य कीमतों को स्थिर करने में मदद मिलेगी।

- ड्रिप सिंचाई जैसी तकनीकों के उपयोग से जल-अभाव वाले क्षेत्रों में उत्पादकता बढ़ती है, जबकि जलाभाव-सह किस्मों से जल की कमी के दौरान फसल विफलता की रोकथाम करने में मदद मिलती है।

- इसके अतिरिक्त, AmbiTAG जैसे उपकरण पारगमन तापमान की निगरानी और वास्तविक समय पर अलर्ट प्रदान करके खाद्य अपव्यय को कम करने में मदद करते हैं, जिससे बेहतर संरक्षण और आपूर्ति शृंखला दक्षता सुनिश्चित होती है।

- कृषि विविधीकरण: किसानों को विविध फसलें उगाने के लिये प्रोत्साहित करने से विशिष्ट वस्तुओं पर निर्भरता कम हो जाती है।

- चावल और गेहूँ के साथ दलहन को बढ़ावा देने से मृदा की उर्वरता में सुधार होता है, वैकल्पिक आय सृजित होती है, तथा अस्थिर मानसून की स्थिति से होने वाले जोखिम कम होते हैं।

- खाद्य सब्सिडी प्रणाली में सुधार: बेहतर लक्ष्यीकरण, न्यूनीकृत रिसाव और विस्तारित कवरेज के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) में सुधार कर खाद्य मुद्रास्फीति को कम करने में मदद मिल सकती है। पारदर्शी और कुशल सब्सिडी वितरण के लिये प्रौद्योगिकी का उपयोग करके राजकोषीय संसाधनों को अप्रभावित रखते हुए निर्धन व्यक्तियों के लिये वहनीयता सुनिश्चित की जा सकती है।

- जलवायु लचीलापन की ओर: वर्षा जल संचयन, फसल चक्रण और जलवायु-अनुकूल बीज जैसी जलवायु-अनुकूल पद्धतियों से किसानों को अनियमित मानसून के अनुकूल होने में मदद मिल सकती है। इस दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम 109 जलवायु-अनुकूल फसल किस्मों को जारी किया जाना है, जिसका उद्देश्य उपज को स्थिर करना और मौसम से संबंधित नुकसान को कम करना है।

निष्कर्ष:

IMD द्वारा सामान्य मानसून का पूर्वानुमान भारत की खरीफ फसल के लिये सकारात्मक है, लेकिन खाद्य मुद्रास्फीति पर इसका प्रभाव जटिल है। हाँलाकि वर्षा से फसल उत्पादन में वृद्धि होती है किंतु वर्षा के समय, क्षेत्रीय विविधताएँ और विशिष्ट फसल सुभेद्याताओं (जैसे, दलहन, सब्जियाँ) जैसे कारकों से कीतें प्रभावित होती हैं।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. भारत में खाद्य मुद्रास्फीति पर मानसून परिवर्तनशीलता के प्रभाव का परीक्षण कीजिये। इसके साथ ही, खाद्य मूल्य अस्थिरता में योगदान देने वाले अन्य संरचनात्मक और नीतिगत कारकों की विवेचना कीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्षों के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न: निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2020)

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (a) केवल 1 और 2 उत्तर: (a) प्रश्न. यदि भारतीय रिज़र्व बैंक एक विस्तारवादी मौद्रिक नीति अपनाने का निर्णय लेता है, तो वह निम्नलिखित में से क्या नहीं करेगा? (2020)

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये: (a) केवल 1 और 2 उत्तर: (b) मेन्स:प्रश्न. एक मत यह भी है कि राज्य अधिनियमों के तहत गठित कृषि उत्पाद बाज़ार समितियों (APMCs) ने न केवल कृषि के विकास में बाधा डाली है, बल्कि यह भारत में खाद्य मुद्रस्फीति का कारण भी रही हैं। समालोचनात्मक परीक्षण कीजिये। (2014) |