ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी वर्षावन बने कार्बन स्रोत

चर्चा में क्यों?

नेचर पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन में पाया गया है कि ऑस्ट्रेलिया के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के उष्णकटिबंधीय वन विश्व में पहले ऐसे वन बन गए हैं, जिन्होंने कार्बन सिंक से शुद्ध कार्बन स्रोत में परिवर्तन किया है।

- यह परिवर्तन मुख्यतः जलवायु दबाव कारकों के कारण बढ़ी हुई वृक्ष मृत्यु-दर ट्री मॉर्टैलिटी से प्रेरित है, जिनमें चक्रवात भी शामिल हैं। ये कारक कार्बन के भंडारण को लगभग 6 वर्षों तक कम कर सकते हैं।

- इस स्थिति के प्रमुख कारणों में बढ़ता तापमान, वायुमंडलीय शुष्कता और सूखे की परिस्थितियाँ शामिल हैं। यह अध्ययन दर्शाता है कि जलवायु परिवर्तन किस प्रकार वैश्विक कार्बन बजट के लिये गंभीर खतरा बन सकता है।

कार्बन सिंक क्या है?

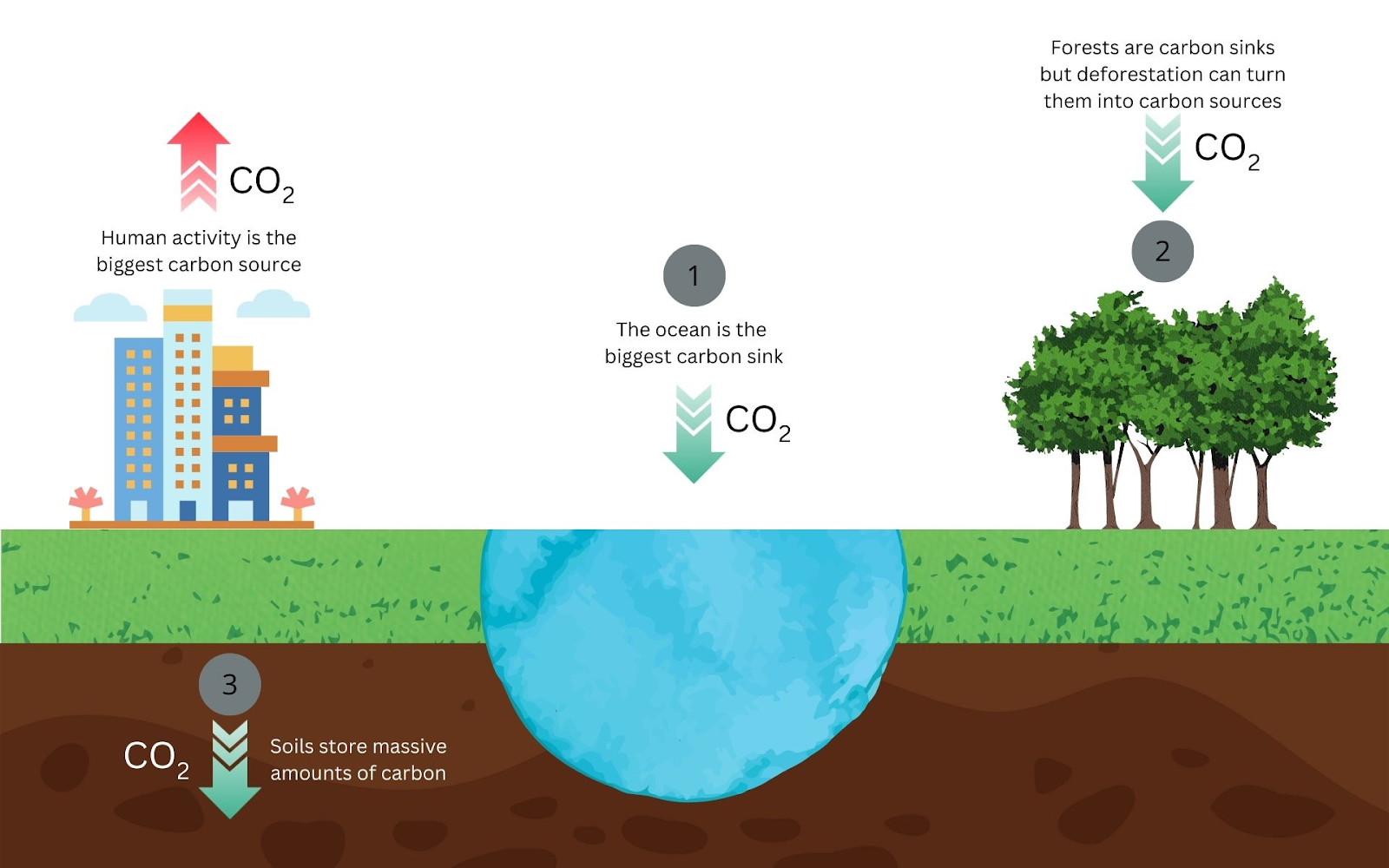

- परिचय: कार्बन सिंक वह कोई भी तत्त्व या प्रणाली है जो वायुमंडल से अधिक कार्बन अवशोषित करती है, जितना वह उत्सर्जित करती है।

- यह एक प्राकृतिक या कृत्रिम भंडार की तरह कार्य करता है जो कार्बन डाइऑक्साइड (CO₂) को अवशोषित और संग्रहित करता है, जो एक प्रमुख ग्रीनहाउस गैस है, इस प्रकार जलवायु परिवर्तन को कम करने में सहायता करता है।

- प्रमुख उदाहरण:

- वन: प्रकाशसंश्लेषण (Photosynthesis) के माध्यम से वृक्ष और पौधे CO₂ को अवशोषित करते हैं तथा इसे लकड़ी, जड़, पत्ते एवं मृदा में संग्रहीत करते हैं।

- महासागर: महासागर सबसे बड़ा सक्रिय कार्बन सिंक है। यह वायु से सीधे CO₂ को अवशोषित करता है और समुद्री जीव (जैसे फाइटोप्लांकटन) इसे प्रकाशसंश्लेषण के लिये उपयोग करते हैं।

- मृदा और पीटलैंड्स: मृदा कार्बन की विशाल मात्रा संग्रहीत करती हैं, जो विघटित पौधों और जानवरों के जैविक पदार्थ से बनी होती है।

कार्बन स्रोत क्या है?

- परिचय: कार्बन सिंक का विपरीत कार्बन स्रोत होता है। वह कोई भी तत्त्व या प्रणाली है जो वायुमंडल में अधिक कार्बन उत्सर्जित करती है, जितना वह अवशोषित करती है।

- प्रमुख उदाहरण:

- प्राकृतिक कार्बन स्रोत

- श्वसन (Respiration): जानवर, पौधे और सूक्ष्मजीव कोशिकीय श्वसन के दौरान CO₂ उत्सर्जित करते हैं।

- ज्वालामुखी विस्फोट (Volcanic Eruptions): पृथ्वी की परत के नीचे से बड़े पैमाने पर CO₂ और मीथेन उत्सर्जित होते हैं।

- वनाग्नि (Wildfires): वनस्पतियों के जलने से संग्रहीत कार्बन वायुमंडल में रिलीज़ होता है।

- महासागर से उत्सर्जन (Ocean Release): उष्ण महासागर विलीन CO₂ को पुन: वायु में उत्सर्जित कर देते हैं।

- मृदा में विघटन (Soil Decomposition): मृदा में सूक्ष्मजीवों की गतिविधि कार्बन को उत्सर्जित करती है जब कार्बनिक पदार्थ का विघटन होता है।

- मानव-जनित (Anthropogenic) कार्बन स्रोत

- जीवाश्म ईंधन का दहन (Fossil Fuel Combustion): विद्युत्, परिवहन और उद्योग के लिये कोयला, तेल तथा प्राकृतिक गैस जलाने से CO₂ उत्सर्जित होता है।

- निर्वनीकरण और भूमि उपयोग परिवर्तन (Deforestation and Land-Use Change): कार्बन अवशोषण कम होता है और वनस्पति में संग्रहीत कार्बन वायुमंडल में उत्सर्जित कर दिया जाता है।

- औद्योगिक प्रक्रियाएँ (Industrial Processes): सीमेंट उत्पादन, स्टील निर्माण और रासायनिक उद्योग CO₂ उत्सर्जित करते हैं।

- कृषि (Agriculture): पशुपालन मीथेन (CH₄) उत्पन्न करता है; धान के खेत और उर्वरक नाइट्रस ऑक्साइड (N₂O) जोड़ते हैं।

- अपशिष्ट प्रबंधन (Waste Management): लैंडफिल और अपशिष्ट दहन से मीथेन तथा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होते हैं।

- प्राकृतिक कार्बन स्रोत

वनों के कार्बन स्रोत में परिवर्तित होने के परिणाम और इसके नियंत्रण हेतु आवश्यक उपाय क्या हैं?

|

परिणाम |

आवश्यक उपाय |

|

दुष्चक्र: जलवायु परिवर्तन वनों को क्षति पहुँचाता है, जिससे वृक्ष मृत हो जाते हैं और कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि होती है, जो आगे अधिक वनाग्नि और सूखे के माध्यम से जलवायु परिवर्तन को और तीव्र बना देता है। |

आक्रामक वैश्विक उत्सर्जन कटौती: जीवाश्म ईंधन के उत्सर्जन में गहन, तीव्र और सतत् कटौती को प्राथमिकता दी जाए और पेरिस समझौते के अंतर्गत संवर्द्धित कार्बन बजटों का सख्ती से पालन किया जाए। |

|

सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव: वनों का क्षरण आदिवासी समुदायों की आजीविका, खाद्य, औषधि और संस्कृति को खतरे में डालता है, जिससे विस्थापन और संघर्ष की संभावना बढ़ जाती है। |

सक्रिय वन प्रबंधन: वृक्ष मृत के चक्र को तोड़ने के लिये प्रजातियों के सहायक प्रवास, ईंधन भार कम करने हेतु नियंत्रित दहन और एकीकृत कीट प्रबंधन जैसी वृहद पैमाने की रणनीतियाँ लागू की जाएँ। |

|

पारिस्थितिकी तंत्र का पतन: वनों के क्षरण और बदलती जलवायु के कारण जैव विविधता में कमी और स्थानीय प्रजातियों के विलुप्त होने का जोखिम बढ़ जाता है, जिससे ये क्षेत्र मूल प्रजातियों के लिये अनुपयुक्त हो जाते हैं। |

जलवायु-अनुकूल नीतियाँ: जल-कुशल सिंचाई में निवेश करना, सूखा-रोधी फसलों को बढ़ावा देना, ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं का विविधीकरण करना और सार्वजनिक स्वास्थ्य तंत्र को सुदृढ़ बनाना। |

|

मानव प्रणालियों पर प्रभाव: यह स्थिति जल सुरक्षा, कृषि और खाद्य उत्पादन को खतरे में डालती है, जिससे आर्थिक क्षति होती है और सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिम बढ़ जाते हैं। |

स्थानीय समुदायों का सशक्तीकरण: वन प्रशासन में आदिवासी ज्ञान को समेकित करना, भूमि अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और सतत् प्रबंधन में उनकी सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित करना। |

निष्कर्ष

वनों का कार्बन सिंक से कार्बन स्रोत में परिवर्तन एक महत्त्वपूर्ण जलवायु परिवर्तन बिंदु का संकेत देता है, जो एक दुष्चक्र उत्पन्न कर वैश्विक तापमान को तेज़ करता है। यह स्थिति त्वरित उत्सर्जन कटौती, प्रभावी वन प्रबंधन तथा सामुदायिक कार्रवाई की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करती है।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न: कार्बन सिंक और कार्बन स्रोत क्या हैं? वनों की पारिस्थितिकी प्रणालियों के सिंक से स्रोत में परिवर्तन के परिणामों का परीक्षण कीजिये तथा इसके नियंत्रण हेतु एक रूपरेखा प्रस्तुत कीजिये। |

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

1. कार्बन सिंक क्या है?

कार्बन सिंक वह प्राकृतिक तंत्र है जो वातावरण से अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड (CO₂) अवशोषित करता है जितना वह उत्सर्जित करता है, जिससे जलवायु परिवर्तन को कम करने में सहायता मिलती है। उदाहरण: वन, महासागर और मिट्टी।

2. कार्बन स्रोत क्या है?

कार्बन स्रोत वह तंत्र है जो वातावरण में अधिक CO₂ उत्सर्जित करता है जितना वह अवशोषित करता है, जिससे जलवायु परिवर्तन में वृद्धि होती है। उदाहरण: जीवाश्म ईंधन का दहन, वनाग्नि और निर्वनीकरण।

3. वनों के कार्बन सिंक से कार्बन स्रोत में परिवर्तित होने के प्रमुख कारण क्या हैं?

बढ़ते तापमान, लगातार पड़ने वाले सूखे, वायुमंडलीय शुष्कता (VPD) में वृद्धि तथा चक्रवातों जैसी चरम मौसमी घटनाओं के कारण ट्री मॉर्टैलिटी में वृद्धि होना इसके प्रमुख कारण हैं।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न

प्रीलिम्स

प्रश्न1. निम्नलिखित कृषि पद्धतियों पर विचार कीजिये: (2012)

- समोच्च बाँध

- अनुपद सस्यन

- शून्य जुताई

वैश्विक जलवायु परिवर्तन के सन्दर्भ में, उपर्युक्त में से कौन-सा/से मृदा में कार्बन प्रच्छादन/संग्रहण में सहायक है/है?

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 3

(c) 1, 2 और 3

(d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर: (b)

प्रश्न2. कार्बन डाइऑक्साइड के मानवोद्भवी उत्सर्जनों के कारण आसन्न भूमंडलीय तापन के न्यूनीकरण के सन्दर्भ में, कार्बन प्रच्छादन हेतु निम्नलिखित में से कौन-सा/से संभावित स्थान हो सकता/सकते है/हैं? (2017)

- परित्यक्त एवं गैर-लाभकारी कोयला संस्तर

- निःशेष तेल एवं गैस भण्डार

- भूमिगत गभीर लवणीय शैलसमूह

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

(a केवल 1 और 2

(b) केवल 3

(c) केवल 1 और 3

(d) 1,2 और 3

उत्तर: (d)

नगर निकायों का वित्तीय सशक्तीकरण

प्रिलिम्स के लिये: नगर निगम, संपत्ति कर, सातवीं अनुसूची, अनुच्छेद 243G, 73वाँ संविधान संशोधन, बलवंत राय मेहता की 1957 की रिपोर्ट, केंद्रीय वित्त आयोग, 15वाँ वित्त आयोग।

मेंस के लिये: विकास को मजबूत करने में स्थानीय निकायों की भूमिका, स्थानीय निकायों के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ

चर्चा में क्यों?

शहरी भारत देश की कुल GDP में लगभग दो-तिहाई योगदान देता है, फिर भी इसके नगर निकाय राष्ट्रीय कर राजस्व का 1% से भी कम नियंत्रित करते हैं। यह स्पष्ट वित्तीय असंतुलन भारतीय शहरी प्रशासन की दोषपूर्ण वित्तीय संरचना पर बहस को पुनर्जीवित करता है और संरचनात्मक सुधारों के माध्यम से शहरों को सशक्त बनाने की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

नगर निकायों की वित्तीय प्रभावशीलता को कमज़ोर करने वाले संरचनात्मक मुद्दे क्या हैं?

- अनुदानों और योजनाओं पर अत्यधिक निर्भरता: शहरी वित्त अब राज्य और केंद्र सरकार के अनुदानों पर बहुत अधिक निर्भर करता है, जिनमें से अधिकांश अनुदान बंधित या विवेकाधीन हैं।

- अंतर-सरकारी हस्तांतरण और अनुदान प्रायः नगरपालिका खातों को उपेक्षा कर दिये जाते हैं या उनमें देरी हो जाती है, जिससे परियोजनाओं की योजना और क्रियान्वयन में बाधा उत्पन्न होती है।

- GST प्रभाव: वस्तु एवं सेवा कर (2017) के लागू होने से चुंगी, प्रवेश कर और स्थानीय अधिभार जैसे प्रमुख स्थानीय करों को अपने में समाहित कर नगरपालिका की वित्तीय स्वायत्तता को कमज़ोर कर दिया गया है, जिससे लगभग 19% राजस्व हानि हुई है।

- असमान अनुबंध: शहरों को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन से निपटने और शहरी आवास जैसी महत्त्वपूर्ण सेवाओं का दायित्व सौंपा गया है, लेकिन उनके पास इन्हें पूरा करने के लिये वित्तीय साधनों का अभाव है। इसके कारण विशेषज्ञों ने इसे "प्रतिगामी लोकतंत्र" कहा है।

- कमज़ोर राजकोषीय क्षमता नगरपालिकाओं की बुनियादी ढाँचे में निवेश करने या स्थिरता लक्ष्यों को पूरा करने की क्षमता को सीमित करती है।

- ऋण-योग्यता संबंधी मुद्दे: क्रेडिट रेटिंग तंत्र केवल "स्वयं के राजस्व" प्रदर्शन (जैसे, संपत्ति कर) पर ही ध्यान केंद्रित करता है तथा राज्य/केंद्रीय हस्तांतरण की नियमितता को अनदेखा करता है।

- राजनीतिक दुविधा: स्थानीय प्रतिनिधि नए कर लगाने में संकोच करते हैं, क्योंकि उन्हें मतदाताओं का समर्थन खोने का डर होता है।

- कमज़ोर संस्थागत क्षमता: प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी, निम्नस्तरीय डेटा प्रणाली और खंडित शासन राजकोषीय सुधारों में बाधा डालते हैं।

शहरी स्थानीय निकाय (ULB)

- 74वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 शहरी निकायों में लोकतांत्रिक शासन को मज़बूत करने के लिये अधिनियमित किया गया था।

- इसने संविधान में भाग IXA (अनुच्छेद 243P-243ZG) को शामिल किया, जिससे शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया।

- इस अधिनियम के तहत तीन प्रकार के शहरी निकायों का गठन किया गया - नगर पंचायतें, नगर परिषदें और नगर निगम।

- 12वीं अनुसूची में शहरी नियोजन, जल आपूर्ति, स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन जैसे प्रमुख नगरपालिका कार्यों को सूचीबद्ध किया गया है।

- इसमें प्रत्येक पाँच वर्ष में नियमित चुनाव, कमज़ोर वर्गों के लिये आरक्षण तथा चुनावों की निगरानी के लिये राज्य निर्वाचन आयोग का गठन अनिवार्य किया गया।

नगर पालिकाओं के लिये निधि के स्रोत

- स्वयं के राजस्व स्रोत: संपत्ति कर, उपयोगकर्त्ता शुल्क, विज्ञापन कर, व्यापार लाइसेंस, पार्किंग शुल्क, और विकास शुल्क।

- उच्चतर सरकारों से हस्तांतरण: राज्य वित्त आयोग और केंद्रीय वित्त आयोग अनुदान, राजस्व-साझाकरण व्यवस्था और AMRUT तथा स्मार्ट सिटीज़ मिशन जैसी योजनाओं के तहत विशेष उद्देश्य से किये जाने वाले हस्तांतरण।

- उधार और बॉण्ड: म्यूनिसिपल बॉण्ड शहरों को निवेशकों से दीर्घकालिक परियोजनाओं के लिये निधि जुटाने की अनुमति देते हैं। अहमदाबाद, पुणे, सूरत, हैदराबाद और लखनऊ जैसे शहरों ने इस मार्ग का उपयोग किया है।

- सार्वजनिक-निजी साझेदारी (PPP): कम उपयोग की गई परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण करना या निजी भागीदारी के माध्यम से अवसंरचना का विकास करना।

शहरी स्थानीय निकायों (ULB) की राजकोषीय संरचना में सुधार की आवश्यकता क्यों है?

- लोकतंत्र की पहली परत: शहरी स्थानीय निकाय (ULB) नागरिकों के सबसे निकटतम स्तर की सरकार हैं, जो सहभागी लोकतंत्र सुनिश्चित करते हैं और आवश्यक शहरी सेवाओं की प्रभावी आपूर्ति करते हैं।

- कार्यों और निधियों में असंगति: 74वें संविधान संशोधन के तहत ज़िम्मेदारियों का हस्तांतरण पर्याप्त राजकोषीय शक्तियों के साथ मेल नहीं खाता, जिससे कर्त्तव्यों और उपलब्ध संसाधनों के बीच अंतर उत्पन्न हो रहा है।

- बढ़ती जनसंख्या और शहरीकरण: तीव्र शहरी विकास और प्रवास ने ULB पर अवसंरचना, आवास और सार्वजनिक सेवाओं को प्रदान करने का दबाव बढ़ा दिया है, जिससे मज़बूत राजकोषीय क्षमता की आवश्यकता है।

- नवोन्मेषी वित्तपोषण तक सीमित पहुँच: नगरपालिकाओं के पास अक्सर बड़े पैमाने की परियोजनाओं के लिये म्यूनिसिपल बॉण्ड, PPP मॉडल और भूमि-आधारित उपकरण जैसे वैकल्पिक वित्तपोषण साधनों का लाभ उठाने का ढाँचा नहीं होता।

भारत में शहरी राजकोषीय शासन को मज़बूत करने के लिये क्या कदम उठाए गए हैं?

- AMRUT 2.0 प्रोत्साहन: AMRUT 2.0 के तहत ULB के लिये म्यूनिसिपल बॉण्ड जारी करने के प्रोत्साहन जारी रखे गए हैं।

- SASCI योजना: राज्यों को संपत्ति कर सुधार के लिये प्रोत्साहन भी दिया जाता है, जो पूंजीगत निवेश हेतु राज्यों को विशेष सहायता (SASCI) 2023-24 - भाग-IV के अंतर्गत आता है (म्यूनिसिपल बॉण्ड के लिये उन्हें ऋण योग्य बनाने हेतु शहरी स्थानीय निकायों में वित्तीय सुधार और म्यूनिसिपल बॉण्ड जारी करने हेतु)। इसके तहत ₹3,298.23 करोड़ राशि राज्यों को वित्त विभाग द्वारा जारी की गई है।

- वित्त आयोग (FC) की सिफारिशें: 12वाँ वित्त आयोग - संपत्ति कर प्रशासन में सुधार के लिये GIS और डिजिटल मैपिंग का उपयोग।

- 14वाँ वित्त आयोग, नगरपालिकाओं को खाली भूमि पर कर लगाने का अधिकार देता है।

- स्मार्ट सिटी मिशन और स्वच्छ भारत मिशन: उपयोगकर्त्ता शुल्क और सेवा सुधारों के माध्यम से राजस्व सृजन को प्रोत्साहित करना।

- डिजिटल सुधार: ऑनलाइन कर भुगतान प्रणाली, ई-फाइलिंग और पारदर्शी लेखांकन प्रथाओं को बढ़ावा देना, जिससे संग्रहण कुशल और वित्तीय रिसाव कम हो।

कौन-से सुधार शहरी स्थानीय निकायों (ULB) की राजकोषीय संरचना को मज़बूत कर सकते हैं?

- अनुदान और साझा करों को मान्यता देना: शहरी सेवाओं के लिये विश्वसनीय वित्त सुनिश्चित करने हेतु अनुदान और साझा करों को वैध और स्थिर नगर आय स्रोत के रूप में माना जाना चाहिये।

- क्रेडिट रेटिंग मानदंडों का पुनरीक्षण: क्रेडिट रेटिंग ढाँचे में शासन की गुणवत्ता और वित्तीय प्रबंधन को मुख्य संकेतक के रूप में शामिल किया जाना चाहिये, ताकि नगर वित्तीय स्वास्थ्य को सही ढंग से प्रतिबिंबित किया जा सके।

- GST मुआवज़े का संपार्श्विक के रूप में उपयोग: GST मुआवज़ा या राज्य राजस्व हिस्सेदारी को नगर उधार के लिये संपार्श्विक के रूप में अनुमति दी जा सकती है, जिससे वित्त तक पहुँच में सुधार होगा।

- संपत्ति कर सुधार को सुदृढ़ बनाना: GIS मैपिंग, नियमित पुनर्मूल्यांकन और संग्रहण तंत्र में सुधार के माध्यम से संपत्ति कर की दक्षता बढ़ाई जानी चाहिये, जिससे नगर राजस्व में वृद्धि हो।

- सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना: नगरों को पूर्वानुमानित, एकीकृत और सूत्र-आधारित हस्तांतरण प्राप्त होने चाहिये, ताकि वित्तीय स्वायत्तता और जवाबदेह शहरी शासन को प्रोत्साहन मिले।

-

नवीन वित्तीय उपकरणों की खोज: शहरी अवसंरचना के लिये वित्तपोषण सोशल स्टॉक एक्सचेंज और वैल्यू कैप्चर फाइनेंसिंग का उपयोग करके अतिरिक्त संसाधनों को सतत् रूप से जुटा सकता है।

निष्कर्ष:

- एक मज़बूत और समानतापूर्ण नगरपालिका वित्त ढाँचा आवश्यक है ताकि सतत् विकास लक्ष्य 11 (सतत् शहर और समुदाय) को प्राप्त किया जा सके तथा यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारत के शहर वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर, जवाबदेह एवं लचीले बनें।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न प्रश्न. भारत के शहरी वित्तीय संकट के प्रमुख कारण क्या हैं और इसे दूर करने के लिये सरकार ने कौन-से कदम उठाए हैं? |

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

प्रश्न. भारत शहरी राजकोषीय संकट का सामना क्यों कर रहा है?

शहरी निकाय GDP का दो-तिहाई योगदान करते हैं, लेकिन कर राजस्व का 1% से भी कम नियंत्रित करते हैं, जिससे गंभीर वित्तीय असंतुलन उत्पन्न होता है और उन्हें उच्चतर सरकारी हस्तांतरणों पर निर्भर होना पड़ता है।

प्रश्न. नगरपालिका बॉण्ड क्या हैं और ये क्यों महत्त्वपूर्ण हैं?

नगरपालिका बॉण्ड शहरों द्वारा जारी कर्ज़ उपकरण हैं, जो अवसंरचना के लिये वित्तपोषण, राज्य पर निर्भरता कम करने, क्रेडिट योग्यता बढ़ाने और निजी व हरित निवेश आकर्षित करने के लिये उपयोग किये जाते हैं।

प्रश्न. नगरपालिका वित्त सुधारने के लिये कौन-से प्रमुख सुधार किये जा सकते हैं?

सुधारों में अनुदानों को आय के रूप में मान्यता देना, संपत्ति कर प्रणालियों में सुधार करना, क्रेडिट रेटिंग का पुनरीक्षण करना, वित्तीय स्वायत्तता सक्षम करना, शहरी निकायों को पूर्वानुमेय और बंधन-मुक्त हस्तांतरण सुनिश्चित करना शामिल है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)

प्रिलिम्स

प्रश्न. निम्नलिखित पर विचार कीजिये: (2023)

- जनांकिकीय निष्पादन

- वन और पारिस्थितिकी

- शासन सुधार

- स्थिर सरकार

- कर एवं राजकोषीय प्रयास

समस्तर कर-अवक्रमण के लिये पंद्रहवें वित्त आयोग ने उपर्युक्त में से कितने को जनसंख्या क्षेत्रफल और आय के अंतर के अलावा निकष के रूप में प्रयुक्त किया?

(a) केवल दो

(b) केवल तीन

(c) केवल चार

(d) सभी पाँच

उत्तर: (b)

प्रश्न. भारतीय संविधान के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति का यह कर्त्तव्य है कि वे निम्नलिखित में से

किसको/किनको संसद् के पटल पर रखवाए? (2012)

- संघ वित्त आयोग की सिफारिशों को

- लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन को

- नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को

- राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को

निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिये:

(a) केवल 1

(b) केवल 2 और 4

(c) केवल 1, 3 और 4.

(d) 1,2,3. और 4

उत्तर: (c)

प्रश्न. भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा एक कथन सही है ? (2011)

(a) वह अवसंरचना विकास हेतु विदेशी पूंजी अंतर्प्रवाह प्रोत्साहित करता है

(b) वह सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में समुचित, वित्त वितरण को सुगम बनाता है

(c) वह वित्तीय प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है

(d) इस संदर्भ में उपर्युक्त (a), (b) तथा (c) कथनों में से कोई भी सही नहीं है

उत्तर: (d)

मेन्स

प्रश्न. क्या कमज़ोर और पिछड़े समुदायों के लिये आवश्यक सामाजिक संसाधनों को सुरक्षित करने के द्वारा उनकी उन्नति के लिये सरकारी योजनाएँ, शहरी अर्थव्यवस्थाओं में व्यवसायों की स्थापना करने में उनको बहिष्कृत कर देती हैं?

(2014)

प्रश्न. तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं की विवेचना कीजिये जो स्थानीय शासन की वित्त-व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिये पिछले आयोगों से भिन्न हैं। (2013)