वामपंथी उग्रवाद का उन्मूलन

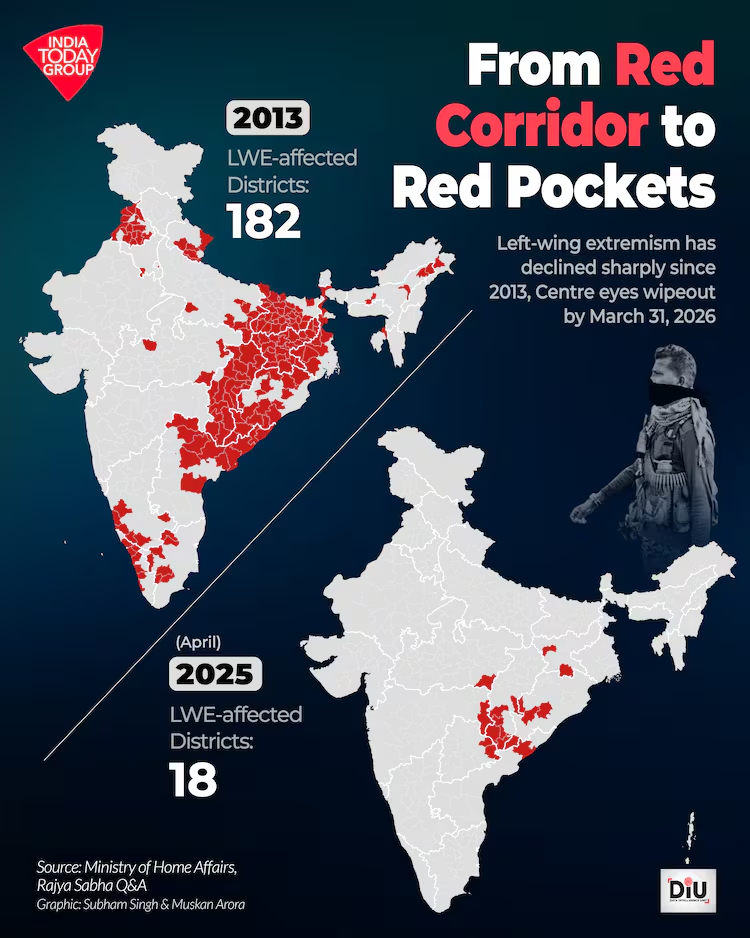

वामपंथी उग्रवाद (LWE), जो कभी आंतरिक सुरक्षा के लिये एक बड़ा खतरा था, अब व्यापक रेड कॉरिडोर से सिमटकर केवल 18 ज़िलों तक सीमित रह गया है। यह बदलाव लक्षित विकास, निरंतर सुरक्षा अभियान, नेतृत्व का संकट और ज़मीनी स्तर पर समर्थन में कमी के कारण संभव हुआ है।

वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में प्रमुख उपलब्धियाँ क्या हैं?

- परिचय: वामपंथी उग्रवाद (LWE) मुख्य रूप से माओवादी समूहों द्वारा संचालित एक सशस्त्र विद्रोह है, जिसका उद्देश्य हिंसक तरीकों से सरकार का विरोध करना है।

- नक्सलवादी आंदोलन (1967, पश्चिम बंगाल) से उत्पन्न यह आंदोलन मध्य और पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में केंद्रित है।

- प्रमुख उपलब्धियाँ:

- वामपंथी उग्रवाद की घटनाओं में निरंतर कमी: वर्ष 2004–14 और वर्ष 2014–23 के बीच वामपंथी उग्रवाद की घटनाओं में 50% से अधिक गिरावट आई है।

- भारत का लक्ष्य मार्च 2026 तक नक्सलवाद को समाप्त करना है।

- मुख्य अभियान: वर्ष 2024 में, भारत की खुफिया कार्रवाइयों ने राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) और सशक्त विशेष खुफिया शाखाओं की मदद से 290 माओवादियों को निष्क्रिय किया।

- वर्ष 2025 में कर्रगुट्टालु पहाड़ी अभियान (ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट) में प्रमुख माओवादी सदस्यों का सफाया किया गया, जिसमें सुरक्षा बल पूरी तरह सुरक्षित रहे।

- वामपंथी उग्रवाद की घटनाओं में निरंतर कमी: वर्ष 2004–14 और वर्ष 2014–23 के बीच वामपंथी उग्रवाद की घटनाओं में 50% से अधिक गिरावट आई है।

कौन-सी अतिरिक्त रणनीतियाँ वामपंथी उग्रवाद के प्रति भारत की प्रतिक्रिया को मज़बूत कर सकती हैं?

- शासन एवं विकास: अंतिम छोर तक सेवाओं की आपूर्ति, समावेशी विकास और अवसंरचना निर्माण सुनिश्चित करना ताकि वामपंथी उग्रवाद (LWE) प्रभावित क्षेत्रों में ज़मीनी स्तर पर सामाजिक-आर्थिक शिकायतों का समाधान किया जा सके।

- सुरक्षा ढाँचे को सुदृढ़ बनाना: प्रौद्योगिकी-सक्षम स्मार्ट पुलिसिंग, समन्वित खुफिया सूचना साझा करना, और क्षेत्र-प्रभुत्व संचालन लागू करना ताकि स्थायी सुरक्षा उपस्थिति बनाए रखी जा सके।

- समुदाय-केंद्रित दृष्टिकोण: विश्वास निर्माण, शिकायत निवारण और सहभागी स्थानीय शासन को बढ़ावा देना ताकि प्रभावित जनसंख्या का विश्वास जीता जा सके।

- पुनर्वास एवं मुख्यधारा में लाना: आत्मसमर्पण-समेत-पुनर्वास पैकेज, कौशल विकास और आजीविका के अवसर प्रदान करना ताकि पूर्व उग्रवादियों का समाज में पुनः एकीकरण हो सके।

- अंतर-एजेंसी एवं केंद्र-राज्य समन्वय: संयुक्त टास्क फोर्स, एकीकृत कमान, और वास्तविक समय में निर्णय लेने के साथ "पूरे-सरकार" दृष्टिकोण अपनाना ताकि LWE प्रबंधन को प्रभावी बनाया जा सके।

मुख्य परीक्षा के लिये संबंधित की-वर्ड

- “विकास असहमति को परास्त करता है” – वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में बुनियादी ढाँचे, आजीविका और कल्याण में तेज़ी।

- “संवेदनशीलता के साथ सुरक्षा” – अधिकारों और स्थानीय संस्कृति के सम्मान के साथ बल का संतुलित प्रयोग।

- “उग्रवाद-विरोधी के रूप में कनेक्टिविटी” – एकीकरण के प्रवर्तक के रूप में सड़कें, दूरसंचार और डिजिटल पहुँच।

- “शिक्षा उग्रवाद का अंत करती है” – भर्ती चक्र को तोड़ने के लिए स्कूल और कौशल प्रशिक्षण।

निष्कर्ष:

वामपंथी उग्रवाद में निरंतर गिरावट भारत के बहुआयामी समाधान (SAMADHAN) सिद्धांत की सफलता को दर्शाती है—स्मार्ट नेतृत्व, आक्रामक रणनीति, प्रेरणा और प्रशिक्षण, कार्रवाई योग्य खुफिया जानकारी, डैशबोर्ड-आधारित प्रमुख परिणाम क्षेत्र, तकनीक का उपयोग, प्रत्येक क्षेत्र के लिये कार्य योजना और वित्तपोषण तक पहुँच की कमी। आगे बढ़ते हुए, इन लाभों को समेकित करने हेतु अंतिम छोर तक शासन को मज़बूत करना और समावेशी विकास सुनिश्चित करना आवश्यक होगा।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न: भारत में वामपंथी उग्रवाद (Left Wing Extremism - LWE) क्या है और इसके भारत में गिरावट के प्रमुख कारण क्या हैं? UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नमेन्स:प्रश्न. पिछड़े क्षेत्रों में बड़े उद्योगों का विकास करने के सरकार के लगातार अभियानों का परिणाम जनजातीय जनता और किसानों, जिनको अनेक विस्थापनों का सामना करना पड़ता है, का विलगन (अलग करना) है। मल्कानगिरि और नक्सलबाड़ी पर ध्यान केंद्रित करते हुए वामपंथी उग्रवादी विचारधारा से प्रभावित नागरिकों को सामाजिक और आर्थिक संवृद्धि की मुख्यधारा में फिर से लाने की सुधारक रणनीतियों पर चर्चा कीजिये। (2015) प्रश्न. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 244 अनुसूचित क्षेत्रों और आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। वामपंथी उग्रवाद के विकास पर पाँचवीं अनुसूची के प्रावधानों के गैर-कार्यान्वयन के प्रभाव का विश्लेषण कीजिये। (2018) प्रश्न. भारत के पूर्वी हिस्से में वामपंथी उग्रवाद के निर्धारक क्या हैं? प्रभावित क्षेत्रों में खतरे का मुकाबला करने के लिये भारत सरकार, नागरिक प्रशासन और सुरक्षा बलों को क्या रणनीति अपनानी चाहिये? (2020) |

फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स

चर्चा में क्यों?

दिल्ली में फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स (FTSCs), जो 2019 की FTSCs योजना के तहत बलात्कार और बाल यौन शोषण मामलों की त्वरित सुनवाई के लिये स्थापित किया गया था, ने जून 2025 तक केवल लगभग 43% मामलों का ही निपटारा किया है।

- यह महत्त्वपूर्ण है क्योंकि धीमी निपटान दर, समर्पित तंत्र होने के बावजूद, न्याय प्रणाली की इतनी गंभीर अपराधों को शीघ्रता से सुलझाने की क्षमता पर जनविश्वास को कमज़ोर करती है।

फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स योजना क्या है?

- योजना के बारे में: यह विधि एवं न्याय मंत्रालय के अंतर्गत एक केन्द्र प्रायोजित योजना है जिसका उद्देश्य निर्भया कोष के माध्यम से फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना करना है ।

- इस योजना के तहत, प्रत्येक FTSC को प्रतिवर्ष कम-से-कम 165 मामलों का निपटारा करने का कार्य सौंपा गया है।

- इस योजना को दो बार बढ़ाया गया है, जिसमें नवीनतम विस्तार 31 मार्च, 2026 तक वैध है, जिसका लक्ष्य 790 FTSCs स्थापित करना है।

- FTSC की आवश्यकता:

- मामला लंबित रहने की समस्या: बलात्कार और POCSO मामलों के बड़े लंबित मामलों को लेकर चिंतित सर्वोच्च न्यायालय ने जुलाई, 2019 में निर्देश दिया कि जिन ज़िलों में 100 से अधिक लंबित POCSO मामले हैं, वहाँ विशेष (स्पेशल कोर्ट) विशेष न्यायलय स्थापित की जाएँ।

- समय पर न्याय: POCSO अधिनियम, 2012 के अनुसार विशेष न्यायालयों को अपराध का संज्ञान लेने की तारीख से एक वर्ष के भीतर मुकदमे का निपटारा करना अनिवार्य है।

- निवारण: कठोर दंड अपराध को रोक सकता है, लेकिन इसकी प्रभावशीलता समयबद्ध सुनवाई और पीड़ितों को शीघ्र न्याय मिलने पर निर्भर करती है।

- प्रदर्शन: जून 2025 तक, 29 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में 725 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स (जिनमें 392 विशेष POCSO अदालतें शामिल हैं) कार्यरत हैं, जिन्होंने केवल वर्ष 2024 में ही 96% निपटान दर हासिल की है।

फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स में क्या चुनौतियाँ हैं?

- अपर्याप्त फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स (FTSCs): 1,023 स्वीकृत फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स में से केवल लगभग 700 ही कार्यरत हैं और अनुमान के अनुसार लंबित मामलों को खत्म करने के लिये लगभग 1,000 और अदालतों की आवश्यकता है।

- गुणवत्ता संबंधी चिंताएँ: कुछ आलोचकों का कहना है कि फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स “राजनीतिक दिखावा” हैं, क्योंकि एक मामले को तेज़ी से निपटाने के लिये वही न्यायाधीश लगाए जाते हैं, जिससे अन्य मामलों में देरी हो जाती है।

- विशेषीकृत सहयोग का अभाव: कई फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स में पीड़ित-हितैषी सुविधाओं का अभाव है, जैसे—उत्तरजीवियों के लिये संवेदनशील गवाह बयान केंद्र और महिला अभियोजक या परामर्शदाता, जो उन्हें कानूनी प्रक्रिया के दौरान मार्गदर्शन प्रदान कर सकें।

फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स को किन उपायों से मज़बूत बनाया जा सकता है?

- न्यायिक सुधार: POCSO मामलों के लिये विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति, संवेदीकरण प्रशिक्षण प्रदान करना और महिला लोक अभियोजकों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

- पीड़ित सहायता सुविधाएँ: पीड़ितों के बयान दर्ज करने और बच्चों के अनुकूल सुनवाई बंद कमरे में आयोजित करने के लिये सभी ज़िलों में संवेदनशील गवाह बयान केंद्र (VWDC) स्थापित करना। FTSC योजना के अनुसार, पूर्व-परीक्षण और सुनवाई सहायता के लिये FTSC में बाल मनोवैज्ञानिकों की तैनाती कीजिये।

- न्यायालयों में प्रौद्योगिकी: ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग, LCD प्रोजेक्टर और ई-फाइलिंग तथा डिजिटल रिकॉर्ड के लिये बेहतर आईटी प्रणालियों के साथ न्यायालय कक्षों का उन्नयन करना।

- फोरेंसिक सुदृढ़ीकरण: लंबित मामलों को तेज़ी से निपटाने और त्वरित न्याय के लिये समय पर DNA रिपोर्ट प्रदान करने हेतु फोरेंसिक प्रयोगशालाओं का विस्तार और कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना।

|

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न: प्रश्न: फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स (FTSCs) के समक्ष आने वाली प्रमुख चुनौतियों पर चर्चा कीजिए तथा उनकी दक्षता और पीड़ित संवेदनशीलता बढ़ाने के उपाय सुझाइए। |

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न

मेन्स:

प्रश्न. राष्ट्रीय बाल नीति के मुख्य प्रावधानों का परीक्षण कीजिये तथा इसके कार्यान्वयन की स्थिति पर प्रकाश डालिये। (वर्ष 2016)

प्रश्न. हमें देश में महिलाओं के प्रति यौन-उत्पीड़न के बढ़ते हुए दृष्टांत दिखाई दे रहे हैं। इस कुकृत्य के विरुद्ध विद्यमान विधिक उपबंधों के होते हुए भी, ऐसी घटनाओं की संख्या बढ़ रही है। इस संकट से निपटने के लिये कुछ नवाचारी उपाय सुझाइये। (2014)

जज एडवोकेट जनरल (JAG) भर्ती हेतु सेना का लिंग-आधारित कोटा खारिज

चर्चा में क्यों?

भारत के सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने भारतीय सेना की उस नीति को निरस्त कर दिया, जिसमें महिला अधिकारियों की नियुक्ति को केवल जज एडवोकेट जनरल (JAG) शाखा तक सीमित किया गया था। अदालत ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि महिलाएं काउंटर-इंसर्जेंसी या काउंटर-टेरर बलों में सेवा नहीं कर सकतीं, और सभी कॉम्बैट-सपोर्ट शाखाओं में लैंगिक समानता पर जोर दिया।

नोट: JAG भारतीय सेना की कानूनी शाखा है, जो सेना अधिनियम, 1950 के तहत सैन्य कानून पर सलाह देती है और परिचालन, प्रशासनिक और अनुशासनात्मक मामलों पर कमांडरों का मार्गदर्शन करती है।

- JAG अधिकारी कमीशंड कॉम्बैटेंट होते हैं, जिन्हें युद्धकाल में कॉम्बैट-सपोर्ट भूमिकाओं में तैनात किया जा सकता है।

- सेना अधिनियम, 1950 की धारा 12 के तहत महिलाएँ JAG में शामिल होने के लिये पात्र हैं।

सेना में JAG की भर्ती और ऑपरेशनल भूमिकाओं में महिलाओं के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश क्या हैं?

- सामान्य योग्यता सूची: सर्वोच्च न्यायालय ने सेना की उस नीति को रद्द कर दिया जिसके तहत संयुक्त प्रशासनिक श्रेणी (JAG) की नौ में से छह रिक्तियाँ पुरुषों के लिये आरक्षित थीं। सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि सेना और केंद्र सरकार, JAG में महिला अधिकारियों की संख्या को सीमित नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें सेना अधिनियम, 1950 के तहत प्रवेश की अनुमति मिल गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें एकल योग्यता-आधारित सूची तैयार करने का निर्देश दिया, ताकि केवल योग्यता के आधार पर चयन सुनिश्चित हो सके।

- कॉम्बैट-सपोर्ट भूमिकाओं में समान अवसर: सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि महिलाओं को काउंटर-इंसर्जेंसी या काउंटर-टेरर भूमिकाओं से बाहर रखना किसी कानूनी आधार का अभाव है, यह समानता के अधिकार का उल्लंघन है तथा यह भी कहा कि कोई भी राष्ट्र तब तक सुरक्षित नहीं हो सकता जब तक समानता का अधिकार न दिया जाए।

- सिद्ध संचालन क्षमता: सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी रेखांकित किया कि सेना के विपरीत, अन्य बलों में महिलाओं के कॉम्बैट भूमिकाओं में शामिल होने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। उदाहरणस्वरूप, कैप्टन ओजस्विता श्री, मेजर द्विपन्निता कलिता और फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह, जिन्होंने उच्च-जोखिम वाले कार्यों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है।

- सर्वोच्च न्यायालय ने मेजर गोपिका भट्टी द्वारा उग्रवादी-प्रभावित क्षेत्रों में काफिले की कमान और कर्नल अंशु जमवाल द्वारा युद्ध क्षेत्रों में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में भागीदारी का हवाला देते हुए प्रश्न उठाया कि ऐसे सक्षम अधिकारियों को काउंटर-इंसर्जेंसी या काउंटर-टेरर अभियानों में तैनाती से क्यों बाहर रखा गया है।

रक्षा बलों में महिलाओं पर सर्वोच्च न्यायालय का फैसले

- सचिव, रक्षा मंत्रालय बनाम बबीता पुनिया (2020): सर्वोच्च न्यायालय ने सेना में उन सभी शाखाओं में महिलाओं के लिये स्थायी कमीशन (PC) अनिवार्य कर दिया जहाँ शॉर्ट सर्विस कमीशन (SSC) उपलब्ध है।

- सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि महिलाओं को कमान के पदों पर रहने की अनुमति दी जानी चाहिये तथा लिंग के आधार पर स्थायी कमीशन से वंचित करना संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन घोषित किया।

- कुश कालरा बनाम भारत संघ (2021): सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (NDA) में महिलाओं के प्रवेश का आदेश दिया, ताकि उन्हें पुरुषों के साथ स्थायी कमीशन के लिये प्रशिक्षण की अनुमति मिल सके।

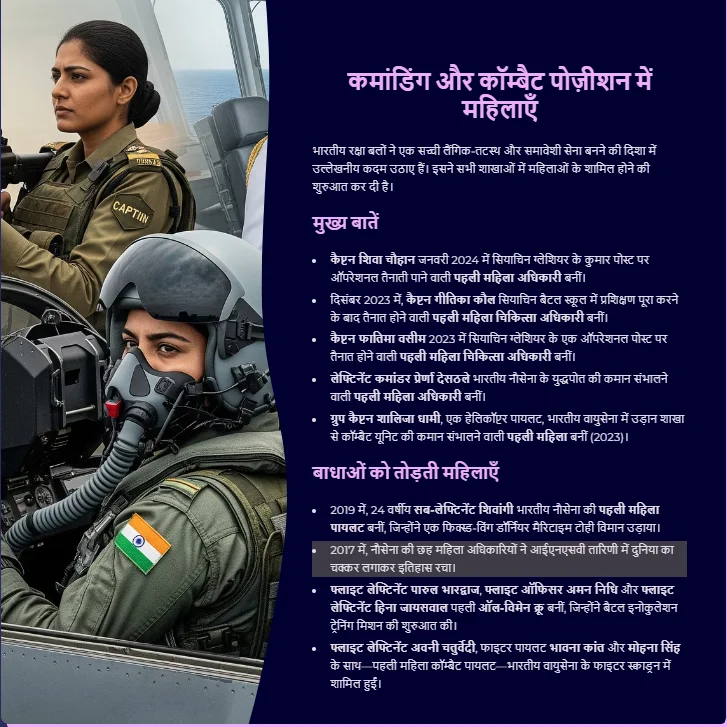

रक्षा क्षेत्र में नारी शक्ति

- पिछले एक दशक में, भारत की रक्षा सेनाओं में महिलाओं की संख्या लगभग 3,000 (वर्ष 2014) से बढ़कर 11,000 (वर्ष 2025) से अधिक हो गई है, जो नीति और सोच में बड़े बदलाव को दर्शाती है।

- राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (NDA) ने वर्ष 2022 में अपनी पहली 17 महिला कैडेट्स को शामिल किया, और तब से अब तक चार बैचों में कुल 126 महिलाएँ शामिल हो चुकी हैं, जो महिलाओं को कॉम्बैट सपोर्ट और ऑपरेशनल भूमिकाओं में एकीकृत करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है।

रक्षा बलों में महिलाओं का क्या महत्त्व है?

- संचालन क्षमता में वृद्धि: महिलाएँ आधुनिक सैन्य अभियानों की प्रभावशीलता बढ़ाती हैं, क्योंकि वे खुफिया, लॉजिस्टिक्स और मानवीय मिशनों में विविध कौशल का योगदान देती हैं, जिससे संघर्ष क्षेत्रों में स्थिति की बेहतर समझ और निर्णय लेने की क्षमता में सुधार होता है।

- शांति और सुरक्षा को सुदृढ़ बनाना: रक्षा क्षेत्र में कार्यरत महिलाएँ संघर्ष के दौरान कमज़ोर आबादी, विशेषकर महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

- लिंग-विविध सेनाएँ समाज की आवश्यकताओं के प्रति अधिक संवेदनशील होती हैं, जिससे सुरक्षा रणनीतियाँ समग्र और प्रभावी बनती हैं।

- सामाजिक प्रभाव: वरिष्ठ पदों पर महिलाएँ युवा अधिकारियों को प्रेरित और मार्गदर्शन करती हैं, जिससे उनके कॅरियर में प्रगति और मनोबल में वृद्धि होती है।

- ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने नेतृत्व और व्यावसायिकता का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया, जिससे समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा।

रक्षा में महिलाओं का एकीकरण समाज की प्रगति को दर्शाता है, प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है और सशस्त्र बलों में समानता, जवाबदेही तथा मानवाधिकारों को बढ़ावा देता है, साथ ही संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 को भी सशक्त करता है।

|

और पढ़ें: भारतीय सशस्त्र बलों में महिलाएँ |

मेन्स कीवर्ड्स

- “विविधता रणनीति को मजबूत करती है”: लैंगिक समावेशन से परिचालन प्रभावशीलता में सुधार होता है।

- “समावेश के माध्यम से शांति”: मानवीय कार्यों, शांति स्थापना तथा नागरिक अभियानों के संचालन में महिलाओं की भागीदारी।

- “युद्ध के लिये तैयार समानता": महिलाएँ सभी प्रकार की युद्ध-सहायक भूमिकाओं में नियुक्ति हेतु योग्य हैं।

- "योग्यता लैंगिक पहचान से ऊपर है" : सशस्त्र बलों में चयन क्षमता के आधार पर न कि लैंगिक आधार पर।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. राष्ट्रीय सुरक्षा संस्थाओं में लैंगिक समानता सुनिश्चित करने में न्यायिक हस्तक्षेप की भूमिका का मूल्यांकन कीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्षों के प्रश्न (PYQ)

मेन्स

प्रश्न. भारत में समय और स्थान के विरुद्ध महिलाओं के लिये निरंतर चुनौतियाँ क्या हैं? (2019)