हेग कन्वेंशन, 1954

प्रिलिम्स के लिये:संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को), ‘ब्लू शील्ड एम्ब्लेम’, 1954 का हेग कन्वेंशन, रेड क्रॉस, सतत् विकास लक्ष्य (SDG)। मेन्स के लिये:सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण। |

चर्चा में क्यों?

हाल ही में ‘संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन’ (यूनेस्को) ने यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के आलोक में यूक्रेन की लुप्तप्राय सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने हेतु सुरक्षात्मक उपायों पर ज़ोर दिया है।

- आकस्मिक क्षति से बचने के लिये एजेंसी, यूक्रेन में सांस्कृतिक स्थलों और स्मारकों जैसी सांस्कृतिक संपत्ति को सशस्त्र संघर्ष की स्थिति में संरक्षण हेतु वर्ष 1954 के हेग कन्वेंशन के विशिष्ट ‘ब्लू शील्ड’ प्रतीक के साथ चिह्नित कर रही है।

वर्ष 1954 का हेग कन्वेंशन

- पृष्ठभूमि: इतिहास के संदर्भ में देखें तो सशस्त्र संघर्षों ने सदैव लोगों के जीवन पर कहर ढाया है। मानवीय क्षति के अलावा सशस्त्र संघर्षों ने सांस्कृतिक विरासत के बड़े पैमाने पर विनाश, समुदायों की नींव को कमज़ोर करने के साथ ही स्थायी शांति एवं सुलह की संभावनाओं को भी जन्म दिया।

- उत्पत्ति: यह देखते हुए कि सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण दुनिया के सभी लोगों के लिये बहुत महत्त्वपूर्ण है इसने सार्वभौमिक संरक्षण की आवश्यकता पर बल दिया है, सशस्त्र संघर्ष की स्थिति में सांस्कृतिक संपत्ति के संरक्षण के लिये कन्वेंशन को वर्ष 1954 में यूनेस्को के तत्त्वावधान में अपनाया गया था।

- इस कन्वेंशन को वर्ष 1954 के हेग कन्वेंशन के रूप में जाना जाता है।

- यह ऐसी पहली और सबसे व्यापक बहुपक्षीय संधि है, जो विशेष रूप से शांति के समय के साथ-साथ सशस्त्र संघर्ष के दौरान सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा हेतु समर्पित है।

- उद्देश्य: सम्मेलन का उद्देश्य सांस्कृतिक संपत्ति की रक्षा करना है जिसमें वास्तुकला, कला या ऐतिहासिक स्मारक, पुरातात्विक स्थल, कला संबंधित कार्य, पांडुलिपियांँ, किताबें व कलात्मक, ऐतिहासिक या पुरातात्विक रुचि की अन्य वस्तुएंँ, साथ ही किसी भी प्रकार के वैज्ञानिक संग्रह हो सकते हैं, चाहे उनका मूल या स्वामित्व कुछ भी हो।

- भारत हेग कन्वेंशन,1954 का पक्षकार देश है।

ब्लू शील्ड प्रतीक/चिह्न (Blue Shield Emblem):

- आवश्यकता: हेग कन्वेंशन, 1954 के अनुच्छेद 6 के अनुसार, सांस्कृतिक संपत्ति में एक विशिष्ट प्रतीक हो सकता है ताकि इसकी मान्यता को सुविधाजनक बनाया जा सके।

- उत्पत्ति: ब्लू शील्ड को पूर्व में ब्लू शील्ड की अंतर्राष्ट्रीय समिति द्वारा 1996 में स्थापित किया गया।

- ब्लू शील्ड के बारे में: यह एक गैर-सरकारी, गैर-लाभकारी, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो दुनिया भर में विरासतों के संरक्षण हेतु प्रतिबद्ध है।

- ब्लू शील्ड नेटवर्क (Blue Shield Network) को अक्सर रेड क्रॉस के सांस्कृतिक समकक्ष के रूप में जाना जाता है।

Logo of Blue Shield Emblem

- कार्य: ब्लू शील्ड दुनिया भर में समर्पित व्यक्तियों की समितियों का एक नेटवर्क है जो विश्व की सांस्कृतिक विरासत को सशस्त्र संघर्ष और प्राकृतिक आपदाओं जैसे खतरों से बचाने के लिये प्रतिबद्ध है।

- इसमें संग्रहालय, स्मारक, पुरातात्विक स्थल, अभिलेखागार, पुस्तकालय, दृश्य-श्रव्य सामग्री और महत्त्वपूर्ण प्राकृतिक क्षेत्रों के साथ-साथ अमूर्त विरासत शामिल हैं।

- संबंधित मुद्दा: कुछ राज्यों द्वारा अपनी सांस्कृतिक संपत्तियों को यह तर्क प्रस्तुत करते हुए चिह्नित करने से इनकार किया गया है कि यदि उस संपत्ति को राष्ट्रीय पहचान के प्रतीक के रूप में चिह्नित किया जाता है तो वह दुश्मन के हमलों के प्रति अधिक सुभेद्य होगी।

- दुर्भाग्य से पूर्व यूगोस्लाविया में युद्ध के दौरान यह बात साबित हो चुकी है जहाँ ब्लू शील्ड के रूप में चिह्नित सांस्कृतिक संपत्ति को जान-बूझकर लक्ष्य किया गया था।

यूनेस्को (UNESCO):

- परिचय:

- यह संयुक्त राष्ट्र (UN) की एक विशेष एजेंसी है जो शिक्षा, विज्ञान एवं संस्कृति के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से शांति स्थापित करने का प्रयास करती है।

- इसकी स्थापना वर्ष 1945 में हुई थी तथा इसका मुख्यालय पेरिस, फ्राँस में है।

- इसमें 193 सदस्य देश और 11 सहयोगी सदस्य हैं। भारत वर्ष 1946 में यूनेस्को में शामिल हुआ।

- वर्ष 2019 में संयुक्त राज्य अमेरिका और इज़रायल ने औपचारिक रूप से यूनेस्को को छोड़ दिया।

- यूनेस्को की प्रमुख पहल:

- रिपोर्ट:

- यूनेस्को विज्ञान रिपोर्ट

- वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट

- स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट इन इंडिया, यूनेस्को

विगत वर्षों के प्रश्नप्रश्न. हाल ही में निम्नलिखित में से किसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है? (2009) (a) दिलवाड़ा मंदिर उत्तर: (b) |

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

अमेज़न वर्षावन

प्रिलिम्स के लिये:वन पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार। मेन्स के लिये:पर्यावरण प्रदूषण, संरक्षण और गिरावट। |

चर्चा में क्यों?

हाल ही में प्रकाशित एक अध्ययन में कहा गया कि अमेज़न वर्षावन का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा वर्ष 2000 के दशक की शुरुआत से एक टिपिंग पॉइंट (Tipping Point) की ओर बढ़ रहा है। यह सूखे या आग जैसी चरम घटनाओं से उभरने की क्षमता खो सकता है, जिससे शुष्क सवाना जैसा पारिस्थितिकी तंत्र बनने का खतरा है।

- शोधकर्त्ताओं ने वर्षावन के लचीलेपन को समझने के लिये एक अध्ययन किया कि 30 वर्षों के उपग्रह डेटा का विश्लेषण कैसे बदल गया है।

- नवीनतम निष्कर्ष प्राप्त साक्ष्य के अनुरूप है कि उष्णकटिबंधीय वन पर जलवायु परिवर्तन और मानव गतिविधियों के दोहरे दबाव के कारण ये दुनिया के सबसे बड़े वर्षावन को खतरे में डाल रहे हैं, जो वैज्ञानिक आधार पर ज्ञात प्रत्येक 10 प्रजातियों में से एक का घर है।

सवाना पारिस्थितिकी तंत्र:

- सवाना पारिस्थितिकी तंत्र एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है जहाँ वर्ष भर गर्म तापमान होता है तथा गर्मियों में उच्चतम मानसूनी वर्षा होती है।

- छोटे या बिखरे हुए पेड़ सवाना घास की विशेषता है जो एक क्लोज़्ड कैनोपी नहीं बनाते हैं और सूरज की रोशनी ज़मीन तक आसानी से पहुँचती है।

- सवाना के सबसे बड़े क्षेत्र अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा एशिया में भारत, म्याँमार (बर्मा), थाईलैंड व मेडागास्कर में पाए जाते हैं।

अध्ययन के निष्कर्ष:

- लचीलेपन का नुकसान:

- जंगल में 75% से अधिक लचीलेपन के नुकसान के संकेत हैं, पेड़ों को बड़े पैमाने पर जलवायु परिवर्तन के साथ-साथ वनों की कटाई और आग जैसे मानवीय क्रियाकलापों से प्रेरित सूखे से उबरने में अधिक समय लगता है।

- क्षति का एक दुष्चक्र "डाइबैक" को ट्रिगर कर सकता है।

- डाइबैक: एक ऐसी स्थिति जिसमें कोई पेड़ या झाड़ी बीमारी या प्रतिकूल वातावरण के कारण अपनी पत्तियों को गिरा देती है।

- निहितार्थ:

- हालांँकि यह स्पष्ट नहीं है कि उस चरम बिंदु पर कब तक पहुंँचा जा सकता है, इसके जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और स्थानीय समुदाय पर इसके प्रभाव "विनाशकारी" होंगे।

- पूर्व में किये गए एकअध्ययन के अनुसार, यह चरम स्थिति तब उत्पन्न होगी जब 20-25% वर्षावन समाप्त हो चुके होंगे।

- कारण:

- निर्वनीकरण का बढ़ता स्तर:

- जनवरी 2022 में निर्वनीकरण का कुल क्षेत्रफल 430 वर्ग किलोमीटर था, जो पूर्व वर्ष के जनवरी माह की तुलना में पांँच गुना अधिक है।

- पूर्व-औद्योगिक स्तरों की तुलना में वर्षावन का लगभग पांँचवांँ हिस्सा पहले ही समाप्त हो चुका है।

- इस नुकसान का असर वर्षा की मात्रा पर पड़ेगा क्योकि पेड़ अपनी जड़ों के माध्यम से जल का संचयन कर उसे वातावरण में छोड़ते हैं तथा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा दक्षिण अमेरिका में वर्षा को प्रभावित करते हैं।

- कार्बन स्रोत से प्रभावित होती जलवायु:

- मानव-प्रेरित जलवायु परिवर्तन और वनों की कटाई के कारण बढ़ते तापमान वर्षावन को कार्बन स्रोत में परिवर्तित करते हैं। कार्बन स्रोत उन स्थानों को कहा जाता है जहाँ CO2 के अवशोषण से अधिक उसका उत्सर्जन होता है।

- शोधकर्त्ताओं द्वारा इस बात के प्रति चिंता व्यक्त की गई है कि अगर जंगल आंशिक रूप से सूखे क्षेत्रों में तब्दील होते हैं तो वे भारी मात्रा में CO2 का उत्सर्जन करेगे।

- मानवजनित गतिविधियों में वृद्धि:

- मानव द्वारा भूमि उपयोग गतिविधियाँ जैसे-पेड़ों को सीधे हटाना, सड़कों का निर्माण और आग एक अन्य योगदानकर्त्ता हो सकता है। वर्ष 2010 से इन गतिविधियों में वृद्धि हो रही हैं ।

- निर्वनीकरण का बढ़ता स्तर:

सुझाव:

- वनों की कटाई को कम करने से वनों के सुभेद्य हिस्सों की रक्षा होगी और अमेज़न वर्षावन के लचीलेपन को बढ़ावा मिलेगा।

- अमेज़न की सुरक्षा के लिये वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को सीमित करना भी आवश्यक है।

अमेज़न वर्षावनों से संबंधित प्रमुख बिंदु:

- ये विशाल उष्णकटिबंधीय वर्षावन हैं, जो उत्तरी दक्षिण अमेरिका में अमेज़न नदी और इसकी सहायक नदियों के जल निकासी बेसिन में मौजूद हैं और कुल 6,000,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करते हैं।

- उष्णकटिबंधीय बंद वितान वन होते हैं जो भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में 28 डिग्री के भीतर पाए जाते हैं।

- यहाँ मौसमी रूप से या पूरे वर्ष में 200 सेमी. से अधिक वर्षा होती है।

- तापमान समान रूप से उच्च होता है (20 डिग्री सेल्सियस और 35 डिग्री सेल्सियस के बीच)।

- इस तरह के वन एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका, मेक्सिको और कई प्रशांत द्वीपों में पाए जाते हैं।

- ब्राज़ील के कुल क्षेत्रफल का लगभग 40% हिस्सा, उत्तर में गुयाना हाइलैंड्स, पश्चिम में एंडीज़ पर्वत, दक्षिण में ब्राज़ील के केंद्रीय पठार और पूर्व में अटलांटिक महासागर से घिरा है।

विगत वर्षों के प्रश्ननिम्नलिखित में से कौन-सा युग्म सही सुमेलित है? (2013) भौगोलिक विशेषता क्षेत्र (a) एबिसिनियन पठार - अरब उत्तर: B |

स्रोत: डाउन टू अर्थ

न्यायपालिका में महिलाओं का प्रतिनिधित्व

प्रिलिम्स के लिये:भारत के मुख्य न्यायाधीश, संयुक्त राष्ट्र महासभा, दोहा घोषणा, सतत् विकास लक्ष्य, संयुक्त राष्ट्र, सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम। मेन्स के लिये:महिलाओं के कम प्रतिनिधित्व के कारण, महिलाओं के अधिक प्रतिनिधित्व का महत्त्व एवं आगे की राह, महिलाओं से संबंधित मुद्दे, लिंग। |

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में महिलाओं की कम संख्या को लेकर चिंता व्यक्त की है।

- उन्होंने यह टिप्पणी अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस (10 मार्च) के अवसर पर एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए की।

प्रमुख बिंदु

अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस:

- अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस के बारे में:

- वर्ष 2021 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के संकल्प 75/274 द्वारा 10 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस के रूप में नामित किया गया।

- भारत इस प्रस्ताव को प्रायोजित करने वाले देशों में शामिल था, जिसे कतर द्वारा प्रस्तुत किया गया था।

- वर्ष 2021 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के संकल्प 75/274 द्वारा 10 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस के रूप में नामित किया गया।

- महत्त्व:

- इस दिन का उद्देश्य महिला न्यायाधीशों द्वारा किये जा रहे प्रयासों और योगदान को मान्यता प्रदान करना है।

- यह दिन समुदाय की उन युवतियों और लड़कियों को भी सशक्त बनने की प्रेरणा देता है जो जज और नेता बनने की इच्छा रखती हैं।

- न्यायिक सेवाओं में लैंगिक असमानता का मुकाबला करने से संयुक्त राष्ट्र के सतत् विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी मदद मिलेगी।

- एसडीजी लक्ष्य 5: लैंगिक समानता हासिल करना और सभी महिलाओं व लड़कियों को सशक्त बनाना।

न्यायपालिका में महिलाओं की स्थिति:

- उच्च न्यायालयों में महिला न्यायाधीश मात्र 11.5% हैं, जबकि सर्वोच्च न्यायालय में 33 में से चार महिला न्यायाधीश कार्यरत हैं।

- देश में महिला अधिवक्ताओं/वकीलों की स्थिति भी बेहतर नहीं है। पंजीकृत 1.7 मिलियन अधिवक्ताओं में से केवल 15% महिलाएंँ हैं।

महिला प्रतिनिधियों के कम होने का कारण:

- समाज की पितृसत्तात्मक सोच: यह समय की माँग और आवश्यकता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में पदोन्नत होने वालों के नामों की अनुशंसा और अनुमोदन में पितृसत्तात्मक मानसिकता से बचा जाए और पदोन्नति के लिये योग्य महिला अधिवक्ताओं तथा ज़िला न्यायाधीशों पर विचार के साथ महिलाओं का अधिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए।

- जब तक महिलाएँ सशक्त नहीं होंगी, उनके साथ न्याय नहीं हो सकता।

- अपारदर्शी कॉलेजियम प्रणाली: भर्ती के लिये प्रवेश परीक्षा पद्धति के माध्यम से अधिकाधिक महिलाएँ निचली न्यायपालिका में प्रवेश करती हैं।

- हालाँकि उच्च न्यायपालिका में एक कॉलेजियम प्रणाली प्रचलित है, जो अधिकाधिक अपारदर्शी बनी हुई है और इसलिये इसके पूर्वाग्रह से ग्रसित होने की अधिक संभावना है।

- हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम ने उच्च न्यायालयों के लिये 192 उम्मीदवारों की सिफारिश की, इनमें से 37 यानी 19% महिलाएँ थीं लेकिन दुर्भाग्य से अब तक अनुशंसित 37 में से केवल 17 महिलाओं को ही नियुक्त किया गया है।

- महिला आरक्षण का अभाव: कई राज्यों में निचली न्यायपालिका में महिलाओं के लिये एक आरक्षण नीति का कार्यान्वयन किया जाता है, लेकिन उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में यह अवसर मौजूद नहीं है।

- असम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा और राजस्थान जैसे राज्यों को इस तरह के आरक्षण से लाभ हुआ है, क्योंकि अब उनके पास 40-50% महिला न्यायिक अधिकारी हैं।

- वस्तुस्थिति यह है कि संसद और राज्य विधानसभाओं तक में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का विधेयक आज तक पारित नहीं हुआ है, बावजूद इसके कि सभी प्रमुख राजनीतिक दल सार्वजनिक रूप से इसका समर्थन करते रहे हैं।

- पारिवारिक उत्तरदायित्व: आयु और पारिवारिक उत्तरदायित्व जैसे कारक भी अधीनस्थ न्यायिक सेवाओं से उच्च न्यायालयों में महिला न्यायाधीशों की पदोन्नति को प्रभावित करते हैं।

- लिटिगेशन (Litigation) के क्षेत्र में महिलाओं की पर्याप्त संख्या का अभाव: चूँकि बार से बेंच में पदोन्नत किये गए अधिवक्ता उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के एक महत्त्वपूर्ण अनुपात का निर्माण करते हैं, महिलाएँ यहाँ भी पीछे रह जाती हैं। उल्लेखनीय कि महिला अधिवक्ताओं की संख्या अभी भी कम है, जिससे वह समूह छोटा रह जाता है, जिससे महिला न्यायाधीश चुनी जा सकती हैं।

- न्यायिक अवसंरचना: न्यायिक बुनियादी ढाँचा या इसकी कमी पेशेवर महिलाओं के लिये एक और बाधा है।

- छोटे कोर्टरूम जो भीड़भाड़ वाले और तंग हैं में टॉयलेट का अभाव तथा चाइल्डकेयर सुविधाओं की कमी।

- कोई गंभीर प्रयास नहीं:

- पिछले 70 वर्षों के दौरान उच्च न्यायालयों या सर्वोच्च न्यायिक सेवाओं में पदोन्नति के लिये उपलब्ध हैं, लेकिन इसके बावजूद महिला न्यायाधीशों की संख्या कम है।

उच्च महिला प्रतिनिधित्व का महत्त्व:

- अधिकाधिक महिलाओं को न्याय प्राप्त करने हेतु प्रेरणा: महिला न्यायाधीशों की अधिक संख्या और उनकी अधिक दृश्यता अधिकाधिक महिलाओं को न्याय प्राप्त करने और अपने अधिकार पाने के लिये न्यायालयों तक पहुँचने हेतु प्रेरित कर सकती है।

- हालाँकि यह बात सभी मामलों में लागू नहीं होती, लेकिन न्यायाधीश का महिला होना महिलाओं को अधिक साहस प्रदान करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

- उदाहरण के लिये यदि ट्रांसजेंडर महिलाओं के मामले की सुनवाई के लिये न्यायाधीश के रूप में एक ट्रांसजेंडर महिला उपलब्ध हो तो निश्चय ही इससे वादियों के भरोसा बढ़ेगा।

- अलग-अलग दृष्टिकोण का समावेश: न्यायपालिका में विभिन्न सीमांत/वंचित तबके के लोगों का प्रतिनिधित्व उनके अलग-अलग जीवन-अनुभवों के कारण निश्चित रूप से मूल्यवान साबित होगा।

- बेंच में विविधता निश्चित रूप से वैधानिक व्याख्याओं के लिये वैकल्पिक और समावेशी दृष्टिकोण लेकर आएगी।

- न्यायिक तर्कसंगतता में वृद्धि: न्यायिक विविधता में वृद्धि विभिन्न सामाजिक संदर्भों और अनुभवों को शामिल करने तथा प्रतिक्रिया देने के लिये न्यायिक तर्कसंगतता की क्षमता को समृद्ध और सुदृढ़ करती है।

- यह महिलाओं और हाशिये पर स्थित समूहों की आवश्यकताओं के प्रति न्याय क्षेत्र की प्रतिक्रियाओं में सुधार ला सकता है।

आगे की राह

- भारत में समावेशिता पर ज़ोर देकर संस्थागत, सामाजिक और व्यावहारिक परिवर्तन लाने की आवश्यकता है।

- यह समय की मांग और आवश्यकता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में पदोन्नत होने वालों के नामों की अनुशंसा एवं अनुमोदन में पितृसत्तात्मक मानसिकता को दूर किया जाए तथा पदोन्नति के लिये योग्य महिला अधिवक्ताओं व ज़िला न्यायाधीशों पर विचार करने के साथ महिलाओं का अधिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए।

- जब तक महिलाएँ सशक्त नहीं होंगी, उनके साथ न्याय नहीं हो सकता।

- यह उपयुक्त समय है कि उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति में भूमिका रखने वाले लोग न्यायपालिका में महिलाओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने की आवश्यकता को समझें।

- वास्तव में उच्च न्यायपालिका में भी अधीनस्थ न्यायपालिका की तरह योग्यता से कोई समझौता किये बिना महिलाओं के लिये क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिये।

स्रोत: द हिंदू

चालू खाता घाटा

प्रिलिम्स के लिये:चालू खाता घाटा, भुगतान संतुलन, विदेशी मुद्रा भंडार। मेन्स के लिये:वे कारक जिन पर चालू खाता घाटा निर्भर करता है और इससे निपटने के उपाय। |

चर्चा में क्यों?

हाल ही में एक अमेरिकी वित्तीय सेवा कंपनी मॉर्गन स्टेनली ने भविष्यवाणी की है कि चालू खाता घाटा वित्त वर्ष 2023 में पिछले 10 वर्ष में सबसे ज़्यादा सकल घरेलू उत्पाद के 3% के उच्च स्तर तक बढ़ जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- निरंतर भू-राजनीतिक तनावों के मद्देनज़र, तेल की कीमतों में वृद्धि जारी रहने की संभावना है, जिससे उच्च तेल आयात बिल से चालू खाता घाटे में गिरावट आएगी।

- भुगतान संतुलन (BoP) सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 0.5-1% की सीमामें होना चाहिये क्योंकि पूंजी प्रवाह के चालू खाता घाटे से कम होने की संभावना है।

- फंडिंग जोखिमों की भेद्यता की सीमा को बड़े विदेशी मुद्रा भंडार द्वारा संतुलित किया जाएगा, जो कि 681 बिलियन अमेरिकी डॉलर है।

- कंपनी को उम्मीद है कि अप्रैल 2022 की नीति रिवर्स रेपो दर वृद्धि के साथ सामान्यीकरण की प्रक्रिया को चिह्नित करेगी। हालाँकि अगर आरबीआई अपनी सामान्यीकरण प्रक्रिया में देरी करता है, तो विघटनकारी नीतिगत दरों में बढ़ोतरी का जोखिम बढ़ जाएगा।

- उच्च घाटे एवं ऋण स्तरों को देखते हुए विकास को प्रोत्साहित करने के लिये राजकोषीय नीति कम प्रबल है तथा यह देखा जाता है कि एक मामूली ईंधन कर कटौती और राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार कार्यक्रम पर स्वचालित स्थिरता के रूप में निर्भरता की संभावना है।

विगत वर्षों के प्रश्नप्र. निम्नलिखित कार्यवाहियों पर विचार करें जो सरकार द्वारा की जा सकती हैं: (2011) 1- घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन उपर्युक्त में से कौन-सी क्रिया/क्रियाएँ चालू खाते के घाटे को कम करने में सहायक साबित हो सकती है/हैं? (a) 1 और 2 उत्तर: (d) |

चालू खाता घाटा:

- चालू खाता घाटा (Current Account Deficit) तब होता है जब किसी देश द्वारा आयात की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य उसके द्वारा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मूल्य से अधिक हो जाता है।

- वस्तुओं के निर्यात तथा आयात के संतुलन को व्यापार संतुलन कहा जाता है। व्यापार संतुलन 'चालू खाता संतुलन' का एक हिस्सा है।

- वर्ष 2021 की एक रिपोर्ट के अनुसार, उच्च तेल आयात, उच्च स्वर्ण आयात CAD को बढ़ाने वाले प्रमुख कारक हैं।

विगत वर्षों के प्रश्नभुगतान संतुलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन चालू खाता प्रदर्शित करता है/गठन करता है? (2014) 1.व्यापार संतुलन नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये: (a) केवल 1 उत्तर: (c) |

भुगतान संतुलन:

- परिचय:

- भुगतान संतुलन (Balance Of Payment-BoP) का अभिप्राय ऐसे सांख्यिकी विवरण से होता है, जो एक निश्चित अवधि के दौरान किसी देश के निवासियों तथा विश्व के अन्य देशों के साथ हुए मौद्रिक लेन-देनों के लेखांकन को रिकॉर्ड करता है।

- BoP की गणना का उद्देश्य:

- किसी देश की वित्तीय और आर्थिक स्थिति का पता चलता है।

- यह निर्धारित करने के लिये इसे एक संकेतक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है कि देश में मुद्रा के मूल्य में बढ़ोतरी हो रही है या मूल्यह्रास हो रहा है।

- यह राजकोषीय और व्यापार नीतियों पर निर्णय लेने में सरकार की मदद करता है।

- किसी देश के अन्य देशों के साथ आर्थिक व्यवहार का विश्लेषण और उसे समझने के लिये महत्त्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है।

- BoP के घटक:

- एक देश का BoP खाता तैयार करने के लिये विश्व के अन्य हिस्सों के बीच इसके आर्थिक लेन-देन को चालू खाते, पूंजी खाते, वित्तीय खाते और त्रुटियों तथा चूक के तहत वर्गीकृत किया जाता है। यह विदेशी मुद्रा भंडार (Foreign Exchange Reserve) में परिवर्तन को भी दर्शाता है।

- चालू खाता: यह दृश्यमान (जिसे व्यापारिक माल भी कहा जाता है - व्यापार संतुलन का प्रतिनिधित्व करता है) और अदृश्यमान वस्तुओं (गैर-व्यापारिक माल भी कहा जाता है) के निर्यात तथा आयात को दर्शाता है।

- अदृश्यमान में सेवाएँ, विप्रेषण और आय शामिल हैं।

- पूंजी खाता: यह किसी देश के पूंजीगत व्यय और आय को दर्शाता है।

- यह एक अर्थव्यवस्था में निजी और सार्वजनिक दोनों निवेश के शुद्ध प्रवाह का सार प्रदान करता है।

- बाहरी वाणिज्यिक उधार (External Commercial Borrowing), प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (Foreign Direct Investment), विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (Foreign Portfolio Investment) आदि पूंजी खाते के हिस्से हैं।

- यह एक अर्थव्यवस्था में निजी और सार्वजनिक दोनों निवेश के शुद्ध प्रवाह का सार प्रदान करता है।

- त्रुटियाँ और चूक: कभी-कभी भुगतान संतुलन की स्थिति न होने के कारण इस असंतुलन को BoP में त्रुटियों और चूक (Errors and Omissions) के रूप में दिखाया जाता है। यह सभी अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन को सही ढंग से रिकॉर्ड करने में देश की अक्षमता को दर्शाता है।

- विदेशी मुद्रा भंडार में बदलाव: रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के पास उपलब्ध विदेशी मुद्रा आस्तियों में बदलाव और विशेष आहरण अधिकार (Special Drawing Rights- SDR) बैलेंस में बदलाव के कारण भी होते हैं।

कुल मिलाकर BoP खाते में अधिशेष या घाटा हो सकता है। यदि कोई कमी है तो विदेशी मुद्रा भंडार से पैसा निकालकर इसे पूरा किया जा सकता है।

यदि विदेशी मुद्रा भंडार कम हो रहा है तो इस घटना को BoP संकट के रूप में जाना जाता है।

विगत वर्षों के प्रश्ननिम्नलिखित में से कौन पूंजी खाता में शामिल हैं? (2013)

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये: (a) 1, 2 और 3 उत्तर: (b) |

स्रोत: द हिंदू

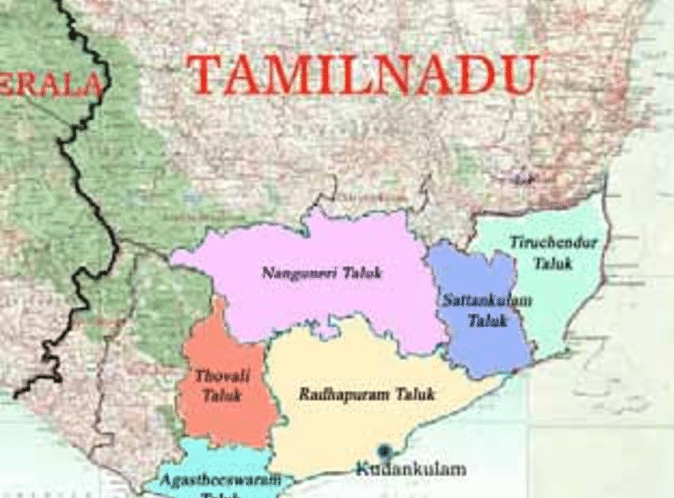

कुडनकुलम में परमाणु अपशिष्ट सुविधा

प्रिलिम्स के लिये:अवे फ्रॉम रिएक्टर फैसिलिटी (AFR), कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा परियोजना (KKNPP), परमाणु अपशिष्ट, रेडियोधर्मी प्रदूषण (रेडियोधर्मिता का प्रसार), स्वास्थ्य पर रेडियोधर्मी प्रदूषण का प्रभाव। मेन्स के लिये:परमाणु आपदा, स्वास्थ्य पर रेडियोधर्मी प्रदूषण का प्रभाव। |

चर्चा में क्यों?

हाल ही में कुडनकुलम ग्राम पंचायत ने परमाणु कचरे के भंडारण के लिये कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा परियोजना (KKNPP) साइट पर 'अवे फ्रॉम रिएक्टर फैसिलिटी (Away From Reactor Facility-AFR) के निर्माण के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया है।

- इससे पहले राज्य सरकार (तमिलनाडु) ने भी इस तरह के निर्माण का विरोध किया था।

- ग्राम पंचायत का विचार है कि एएफआर साइट रेडियोधर्मी प्रदूषण (रेडियोधर्मिता का प्रसार) को बढ़ावा देगी तथा उस भूजल को खराब कर देगी, जिसका उपयोग पीने के पानी और सिंचाई के लिये किया जाता है।

एएफआर साइट:

- परमाणु ऊर्जा संयंत्र में खर्च किये गए ईंधन के भंडारण की योजना दोहरी प्रकृति की है:

- एक सुविधा रिएक्टर भवन/सेवा भवन के भीतर स्थित है, जिसे आमतौर पर खर्च किये गए ईंधन भंडारण पूल के रूप में जाना जाता है।

- एक अन्य रिएक्टर से दूर स्थित लेकिन संयंत्र के परिसर के भीतर जिसे अवे फ्रॉम रिएक्टर (AFR) खर्च ईंधन भंडारण सुविधा कहा जाता है,

- रिएक्टर भवन के अंदर खर्च किये गए ईंधन भंडारण की एक सीमित क्षमता है और इसका उपयोग ईंधन भरने के दौरान रिएक्टर से निकले ईंधन के तत्काल भंडारण के लिये किया जाता है।

- सुविधा में स्थानांतरित होने से पहले इसे पर्याप्त रूप से ठंडा करने के लिये ईंधन कुछ वर्षों तक पूल में रखा जाता है।

- एएफआर खर्च ईंधन भंडारण सुविधा (AFR Spent Fuel Storage Facility) क्षमता के मामले को छोड़कर, रिएक्टर भवन के अंदर ‘प्रयोग किये गए ईंधन' के समान कार्यात्मक है।

केंद्र सरकार के तर्क:

- केकेएनपीपी (KKNPP) रिएक्टर 1 और 2 में प्रस्तावित AFR सुविधा केवल प्रयोग किये गए ईंधन के भंडारण के लिये है, न कि परमाणु कचरे के भंडारण के लिये जैसा कि कुछ लोगों द्वारा माना गया है।

- इसका डिज़ाइन यह सुनिश्चित करता है कि कर्मियों, जनता और पर्यावरण पर AFR सुविधा का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

- जनता के लिये AFR के कारण विकिरण की मात्रा नगण्य होगी, भले ही इसकी तुकना प्राकृतिक विकिरण भू- स्रोतों जैसे मिट्टी, सूरज आदि के जोखिम से की जाए।

- यह तारापुर और रावतभाटा स्थलों पर स्थापित किया गया है, जहांँ AFR कई वर्षों से परिचालन में हैं।

रेडियोधर्मिता:

- रेडियोधर्मिता कुछ तत्त्वों के अस्थिर नाभिक से कणों या तरंगों के स्वतःस्फूर्त उत्सर्जन की घटना है। रेडियोधर्मी उत्सर्जन तीन प्रकार के होते हैं: अल्फा, बीटा और गामा।

- अल्फा कण धनावेशित हीलियम (He) परमाणु हैं, बीटा कण ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन हैं और गामा किरणें उदासीन विद्युतचुंबकीय विकिरण हैं।

- रेडियोधर्मी तत्त्व प्राकृतिक रूप से पृथ्वी की क्रस्ट में पाए जाते हैं। यूरेनियम, थोरियम और एक्टिनियम तीन ‘NORM’ (स्वाभाविक रूप से होने वाली रेडियोधर्मी सामग्री) शृंखला है जो जल संसाधनों को संदूषित करती है।

- सभी प्रकार के जल में थोड़ी मात्रा में विकिरण पाया जाता है लेकिन विकिरण की विस्तारित मात्रा मानव स्वास्थ्य के लिये हानिकारक होती है। पीने के पानी में रेडियोधर्मिता को सकल अल्फा परीक्षण द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।

- रेडियोधर्मिता को बेकुरल (SI इकाई) या क्यूरी में मापा जाता है। यूनिट सीवर्ट मानव ऊतकों द्वारा अवशोषित विकिरण की मात्रा को मापता है।

स्रोत:

- प्राकृतिक:

- जलीय प्रणाली में रेडियोटॉक्सिक तत्त्व: रेडियम, NORM शृंखला में पाए जाने वाले समूह का एक तत्त्व है जो जलीय प्रणालियों में पाए जाने वाले रेडियोटॉक्सिक तत्त्वों में से एक है, यह निम्नलिखित माध्यमों से भूजल में प्रवेश कर सकता है-

(i) एक्वीफर रॉक विघटन (ii) 238U और 232Th के क्षय या (iii) अवशोषण की प्रक्रिया द्वारा।- रेडियम एक रेडियोन्यूक्लाइड है जो पर्यावरण में यूरेनियम (U) और थोरियम (Th) के क्षय से निर्मित होता है।

- मैग्मा (Magma): कभी-कभी पर्यावरण में मैग्मा से रेडियोधर्मी गैसें भी उत्सर्जित होती हैं।

- मृदा तलछट: मिट्टी के तलछट से जलभृत तक NORM का रिसाव भूजल संदूषण का कारण बनता है।

- जलीय प्रणाली में रेडियोटॉक्सिक तत्त्व: रेडियम, NORM शृंखला में पाए जाने वाले समूह का एक तत्त्व है जो जलीय प्रणालियों में पाए जाने वाले रेडियोटॉक्सिक तत्त्वों में से एक है, यह निम्नलिखित माध्यमों से भूजल में प्रवेश कर सकता है-

विगत वर्षों के प्रश्नअपनी तेज़ी से बढ़ती ऊर्जा मांग को पूरा करने के लिये कुछ का मानना है कि भारत को परमाणु ऊर्जा के लिये भविष्य के ईंधन के रूप में थोरियम पर अनुसंधान और विकास करना चाहिये। इस संदर्भ में यूरेनियम पर थोरियम का क्या लाभ है? (2012) 1. यूरेनियम की तुलना में थोरियम प्रकृति में कहीं अधिक प्रचुर मात्रा में विद्यमान है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (a) केवल 1 उत्तर: (d) |

मानवजनित:

- परमाणु रिएक्टर और हथियार:

- परमाणु रिएक्टर और परमाणु हथियार का प्रयोग मानव प्रेरित रेडियोन्यूक्लाइड निर्वहन के प्रमुख स्रोत हैं। परमाणु रिएक्टर रेडियो आइसोटोप (कोबाल्ट-60, इरिडियम-192 आदि) का उत्पादन करते हैं जो रेडियोथेरेपी तथा कई औद्योगिक उपकरणों में गामा विकिरण के स्रोत के रूप में बाहर निकलते हैं।

- तटीय क्षेत्रों में स्थित परमाणु ऊर्जा संयंत्र परमाणु कचरे को छोड़कर समुद्री जल में रेडियोलॉजिकल संदूषक उत्सर्जित करते हैं। इन बिजलीघरों में पानी को शीतलक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, जो दूषित भी हो जाते हैं।

- रेडियोधर्मी कचरे की डंपिंग:

- परमाणु हथियारों, एक्स-रे, एमआरआई और अन्य चिकित्सा उपकरणों में रेडियोधर्मी तत्त्वों के प्रयोग से यह मनुष्य के संपर्क में आने का कारण बनता है। इन रेडियोधर्मी कचरे को सतही जल निकायों में डालने से जल प्रदूषण होता है।

- ट्रोंटियम-90, सीज़ियम-137 आदि कई अनावश्यक रेडियोआइसोटोपिक भी कचरे के साथ-साथ परमाणु रिएक्टरों से बनते हैं।

- खनन:

- यूरेनियम और थोरियम जैसे रेडियोधर्मी तत्त्वों की खनन गतिविधियाँ भी सतह और भूजल को प्रदूषित करती हैं।

- परमाणु दुर्घटनाएँ:

- प्रायः परमाणु पनडुब्बियाँ समुद्री वातावरण में रेडियोधर्मी संदूषण का कारण बनती हैं।

- पनडुब्बी दुर्घटनाओं के कारण रेडियोधर्मी प्रदूषण होता है।

- कोलोराडो में रॉकी प्लांट, फुकुशिमा और चेर्नोबिल परमाणु आपदा ऐसी परमाणु दुर्घटनाओं के कुछ प्रमुख उदाहरण हैं।

स्वास्थ्य प्रभाव:

- विकिरण सिंड्रोम:

- मानव ऊतक प्रदूषित पानी और खाद्य पदार्थों के माध्यम से विकिरण को अवशोषित करते हैं, जिससे गंभीर स्वास्थ्य जोखिम हो सकते हैं। विकिरण की उच्च मात्रा विकिरण सिंड्रोम या त्वचीय विकिरण चोट का कारण बन सकती है।

- मानव शरीर क्रिया में विकार:

- विकिरण के संपर्क में आने से मानव शरीर में विभिन्न विकार होते हैं, जिनमें कैंसर, ल्यूकेमिया, आनुवंशिक उत्परिवर्तन, मोतियाबिंद आदि शामिल हैं।

- उत्परिवर्तन और संरचनात्मक परिवर्तन:

- आनुवंशिक प्रभाव, आयनकारी विकिरण रोगाणु कोशिकाओं (पुरुष शुक्राणु कोशिकाओं और महिला अंडाणु कोशिकाओं) में उत्परिवर्तन को प्रेरित करता है, जिसके परिणामस्वरूप रोगाणु कोशिकाओं के डीएनए में संरचनात्मक परिवर्तन होता है जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता है।

- वंशानुगत विकारों से असामयिक मृत्यु और गंभीर मानसिक बीमारी हो सकती है।

विगत वर्षों के प्रश्ननिम्नलिखित में से किस देश के पास दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार है? (2009) (a) ऑस्ट्रेलिया उत्तर: (a) |

स्रोत: द हिंदू

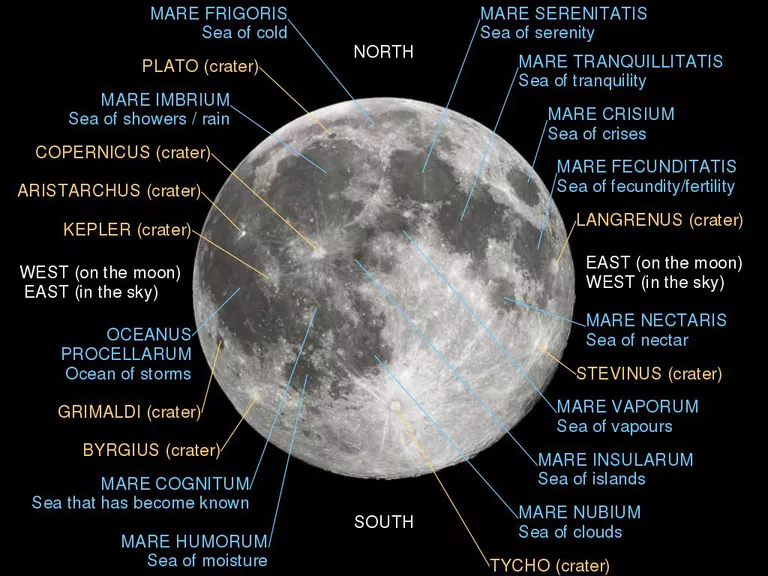

न्यू लूनर क्रेटर

प्रिलिम्स के लिये:प्रोजेक्ट प्लूटो, लूनर क्रेटर, अर्थ क्रेटर, चंद्रमा पर मित्र क्रेटर। मेन्स के लिये:स्पेस जंक, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। |

चर्चा में क्यों?

हाल ही में एक अंतरिक्षयान (चांग'ई 5-टी 1 - चीन का एक चंद्र मिशन) का बचा हुआ टुकड़ा कथित तौर पर चंद्रमा की सतह से टकराया जिससे एक नए क्रेटर/गड्ढा निर्मित हो गया है इसके लगभग 65 फीट चौड़ा होने की संभावना है।

- अंतरिक्ष मलबे (Space Junk) के अनजाने में चंद्रमा से टकराने का यह पहला दर्ज किया गया मामला है।

- प्रोजेक्ट प्लूटो नामक पृथ्वी-आधारित टेलीस्कोप अवलोकनों का उपयोग करके इसकी गति, प्रक्षेपवक्र और प्रभाव के समय की गणना की गई।

- प्रोजेक्ट प्लूटो (Project Pluto) एक ऐसा ब्लॉग या वेबसाइट है जो पृथ्वी के पास से गुज़रने वाली वस्तुओं को ट्रैक करता है, जिसे अमेरिकी खगोलशास्त्री बिल ग्रे द्वारा निर्मित किया गया था। वह गाइड (Guide) नामक एक लोकप्रिय खगोल विज्ञान सॉफ्टवेयर के निर्माता भी हैं।

प्रमुख बिंदु

अंतरिक्ष मलबा:

- अंतरिक्ष मलबे के बारे में: अंतरिक्ष मलबा, जिसे अंतरिक्ष कबाड़ भी कहा जाता है, वह कृत्रिम सामग्री है जो पृथ्वी की परिक्रमा कर रही है लेकिन अब कार्यात्मक स्थिति में नहीं है।

- यह सामग्री छोड़े गए रॉकेट चरणों जितनी बड़ी या एक चिप जितनी छोटी भी हो सकती है।

- अवस्थिति: अधिकांश मलबा पृथ्वी की सतह के 2,000 किमी. के भीतर पृथ्वी की निचली कक्षा में पाया जाता है। हालांँकि कुछ मलबे की मात्रा भूमध्य रेखा से 35,786 किमी. ऊपर भूस्थैतिक कक्षा में भी पाई जा सकती है।

- मुद्दा (केसलर सिंड्रोम): मुक्त तैरता हुआ अंतरिक्ष मलबा परिचालन उपग्रहों के लिये एक संभावित खतरा है और इससे टकराने से उपग्रह निष्क्रिय हो सकते हैं।

- इसे केसलर सिंड्रोम के रूप में जाना जाता है, जिसका नाम वर्ष 1978 में नासा के वैज्ञानिक ‘डोनाल्ड केसलर’ के नाम पर रखा गया था।

- यह कहता है कि यदि कक्षा में बहुत अधिक स्थान पर मलबा है तो इसके परिणामस्वरूप एक शृंखला प्रतिक्रिया हो सकती है, जहाँ अधिक-से-अधिक वस्तुएँ टकराएंगी और इस प्रक्रिया में नए अंतरिक्ष मलबा का निर्माण करेंगी।

- समाधान: क्लियरस्पेस-1 (यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का) जो वर्ष 2025 में लॉन्च होने वाला है, कक्षा से मलबे को खत्म करने वाला पहला अंतरिक्ष मिशन होगा।

लूनर क्रेटर:

- खगोलीय पिंडों की सतह पर अंतरिक्ष से किसी उल्कापिंड के गिरने, ज्वालामुखी फटने, भूगर्भ में विस्फोट या फिर अन्य किसी विस्फोटक ढंग से बनने वाले लगभग गोल आकार के विशाल गड्ढे को क्रेटर कहते हैं। लूनर क्रेटर्स लगभग 4.5 बिलियन वर्ष पहले पृथ्वी के बनने के कुछ समय बाद निर्मित होना शुरू हुए।

- एक मील से भी कम दूरी से लेकर विशाल घाटियों तक हज़ारों लूनर क्रेटर हैं।

- चंद्रमा पर सबसे बड़ा क्रेटर दक्षिणी ध्रुव ऐटकेन बेसिन कहलाता है।

- चंद्रमा पर धूमकेतुओं और क्षुद्रग्रहों के टुकड़ों द्वारा क्रेटर का निर्माण हुआ है।

- चंद्रमा पर पानी, वायुमंडल और टेक्टोनिक प्लेटों की कमी से थोड़ा क्षरण होता है और क्रेटर पाए जाते हैं जो दो अरब वर्ष से अधिक पुराने हैं।

- चंद्रमा पर मित्र क्रेटर का नाम भारतीय रेडियो भौतिक विज्ञानी शिशिर कुमार मित्रा के नाम पर रखा गया है।

चंद्रमा और पृथ्वी पर क्रेटर में क्या अंतर है?

- पृथ्वी और चंद्रमा दोनों अपने पूरे अस्तित्व के दौरान क्षुद्रग्रहों जैसी कई वस्तुओं से टकराए हैं, लेकिन चंद्रमा पर क्रेटर पृथ्वी की तुलना में अधिक स्थायी प्रकृति के हैं।

- यह क्षरण, विवर्तनिकी और ज्वालामुखी जैसी प्रक्रियाओं के कारण होता है।

- नासा के अनुसार, ये तीन प्रक्रियाएँ पृथ्वी की सतह को गड्ढा/क्रेटर मुक्त रखती हैं और अतीत में हुई टक्करों के निशान को हटाती हैं।

- वर्तमान में पृथ्वी में 200 से कम ज्ञात क्रेटर हैं, जबकि चंद्रमा में हज़ारों क्रेटर हैं।

- वायुमंडल की अनुपस्थिति का मतलब है कि चंद्रमा पर कोई हवा प्रणाली नहीं है और न ही कोई मौसमी घटनाएँ होती है, अतः मौजूदा क्रेटर के क्षरण का कोई कारण नहीं है।

- टेक्टोनिक्स की अनुपस्थिति चंद्रमा की सतह को नई चट्टानों के निर्माण से रोकती है या मौजूदा सतह पैटर्न में बदलाव का कारण बनती है, जो कि पृथ्वी पर नहीं है।

- अंततः ज्वालामुखी की अनुपस्थिति (हाल के इतिहास में) क्रेटर को कवर करना असंभव बना देती है।

विगत वर्षों के प्रश्नसेलीन-1, लूनर ऑर्बिट मिशन निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? (2008) (a) चीन उत्तर: (c) |

स्रोत: द हिंदू

रासायनिक हथियार कन्वेंशन और जैविक हथियार कन्वेंशन

प्रिलिम्स के लिये:रासायनिक हथियार कन्वेंशन और जैविक हथियार कन्वेंशन मेन्स के लिये:रासायनिक और जैविक हथियारों के प्रभाव, रासायनिक और जैविक हथियारों से संबंधित पहलें |

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में अमेरिका ने कहा कि रूस यूक्रेन में रासायनिक या जैविक हथियारों के हमले की योजना बना सकता है।

इससे पहले रूस ने दावा किया था कि यूक्रेन में अमेरिका की रासायनिक और जैविक हथियार प्रयोगशालाएंँ हैं जिसे अमेरिका ने खारिज कर दिया था।

प्रमुख बिंदु

- रासायनिक हथियारों के बारे में:

- रासायनिक हथियार एक ऐसा रसायन होता है जिसका उपयोग इसके ज़हरीले गुणों के जान-बूझकर मौत या नुकसान पहुँचाने के लिये किया जाता है।

- विशेष रूप से ज़हरीले रसायनों को हथियार बनाने के लिये डिज़ाइन की गई युद्ध सामग्री, उपकरण और अन्य हथियार भी रासायनिक हथियारों की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं।

- संबंधित पहलें:

- भारत द्वारा:

- रासायनिक हथियार कन्वेंशन (Chemical Weapons Convention- CWC) को लागू करने के लिये रासायनिक हथियार कन्वेंशन अधिनियम, 2000 पारित किया गया था।

- यह रासायनिक हथियार कन्वेंशन या NACWC के लिये एक राष्ट्रीय प्राधिकरण की स्थापना हेतु स्वीकृति प्रदान करता है। वर्ष 2005 में गठित यह संस्था भारत सरकार और OPCW के संपर्क में है। यह भारत सरकार के कैबिनेट सचिवालय के तहत एक कार्यालय है।

- रासायनिक हथियार कन्वेंशन (Chemical Weapons Convention- CWC) को लागू करने के लिये रासायनिक हथियार कन्वेंशन अधिनियम, 2000 पारित किया गया था।

- वैश्विक स्तर पर:

- बेसल, रॉटरडैम और स्टॉकहोम कन्वेंशन (खतरनाक रसायन और अपशिष्ट):

- बेसल, रॉटरडैम और स्टॉकहोम कन्वेंशन बहुपक्षीय पर्यावरण समझौते हैं जो मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को खतरनाक रसायनों और कचरे से बचाने के सामान्य उद्देश्य को साझा करते हैं।

- ऑस्ट्रेलिया समूह (Australia Group- AG) देशों का एक अनौपचारिक मंच है, जो निर्यात नियंत्रणों के सामंजस्य के माध्यम से यह सुनिश्चित करना चाहता है कि निर्यात रासायनिक या जैविक हथियारों के विकास में योगदान नहीं करते हैं।

- बेसल, रॉटरडैम और स्टॉकहोम कन्वेंशन (खतरनाक रसायन और अपशिष्ट):

- भारत द्वारा:

विगत वर्षों के प्रश्न:प्र. निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिये: (2020) अंतर्राष्ट्रीय समझौता/सेट-अप विषय 1. अल्मा-अता की घोषणा : लोगों की स्वास्थ्य देखभाल उपर्युक्त युग्मों में से कौन-सा/से सही सुमेलित है/हैं? (a) केवल 1 और 2 उत्तर: (c) |

रासायनिक हथियार अभिसमय:

- परिचय:

- यह रासायनिक हथियारों पर प्रतिबंध लगाने और निर्धारित समय के भीतर उनके विनाश की आवश्यकता वाली एक बहुपक्षीय संधि है।

- CWC के लिये वार्ता की शुरुआत वर्ष 1980 में निरस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में शुरू हुई।

- इस कन्वेंशन का मसौदा सितंबर 1992 में तैयार किया गया था और जनवरी, 1993 में हस्ताक्षर के लिये प्रस्तुत किया गया था। यह अप्रैल 1997 से प्रभावी हुआ।

- यह पुराने और प्रयोग किये जा चुके रासायनिक हथियारों को नष्ट करना अनिवार्य बनाता है।

- सदस्यों को ‘दंगा नियंत्रण एजेंटों’ (कभी-कभी 'आँसू गैस' के रूप में संदर्भित) को भी स्वयं के कब्ज़े में घोषित करना चाहिये।

- वर्ष 1997 में स्थापित रासायनिक हथियारों के निषेध के लिये संगठन की शर्तों को लागू करने के लिये स्थापित यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है।

- सदस्य:

- इसके 192 राज्य सदस्य और 165 हस्ताक्षरकर्त्ता हैं।

- भारत ने जनवरी 1993 में संधि पर हस्ताक्षर किये।

- कन्वेंशन प्रतिबंधित करता है-

- रासायनिक हथियारों का विकास, उत्पादन, अधिग्रहण, भंडारण या प्रतिधारण।

- रासायनिक हथियारों का स्थानांतरण।

- रासायनिक हथियारों का उपयोग करना।

- CWC द्वारा निषिद्ध गतिविधियों में शामिल होने के लिये अन्य राज्यों की सहायता करना।

- दंगा नियंत्रण उपकरणों का उपयोग 'युद्ध विधियों' के रूप में करना।

जैविक हथियार:

- परिचय:

- जैव आतंकवाद के माध्यम से प्रायः विषाणु या जीवाणु के साथ नई तकनीकी की सहायता से हमला किया जाता है जो अन्य हथियारों से कहीं अधिक खतरनाक होता है। उल्लेखनीय है कि कीटाणुओं, विषाणुओं अथवा फफूंद जैसे संक्रमणकारी तत्त्वों जिन्हें जैविक हथियार कहा जाता है, का युद्ध में नरसंहार के लिये इस्तेमाल किया जा सकता है।

- संबंधित पहल:

- वर्ष 1925 के जिनेवा प्रोटोकॉल ने युद्ध में जैविक हथियारों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया।

- भारत ने वर्ष 1950 में जिनेवा कन्वेंशन की पुष्टि की।

- इसके बाद जैविक और विषाक्त हथियार संधि (BTWC), जो 1975 में लागू हुआ, ने जैविक हथियारों के विकास, उत्पादन, भंडारण, अधिग्रहण और प्रतिधारण पर रोक लगा दी।

- भारत ने वर्ष 1974 में इसकी पुष्टि की।

- वर्ष 1925 के जिनेवा प्रोटोकॉल ने युद्ध में जैविक हथियारों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया।

विगत वर्षों के प्रश्न:प्र. हाल में संयुक्त राज्य अमेरिका ने "ऑस्ट्रेलिया समूह" तथा "वासेनार व्यवस्था" के नाम से ज्ञात बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाओं में भारत को सदस्य बनाए जाने का समर्थन करने का निर्णय लिया है। इन दोनों व्यवस्थाओं के बीच क्या अंतर है? (2011) 1- "ऑस्ट्रेलिया समूह" एक अनौपचारिक व्यवस्था है जिसका लक्ष्य निर्यातक देशों द्वारा रासायनिक तथा जैविक हथियारों के प्रगुणन में सहायक होने के जोखिम को न्यूनीकृत करना है, जबकि "वासेनार व्यवस्था" OECD के अंतर्गत गठित औपचारिक समूह है जिसके समान लक्ष्य हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (a) केवल 1 उत्तर: (d) |

जैविक हथियार कन्वेंशन:

- परिचय:

- यह सामूहिक विनाश के हथियारों (WMD) के प्रसार को संबोधित करने के लिये अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के प्रयासों में एक प्रमुख तत्त्व है और इसने जैविक हथियारों के खिलाफ एक मज़बूत मानदंड स्थापित किया है।

- WMD एक ऐसा हथियार है जिसमें बड़े पैमाने पर मौत और विनाश करने की क्षमता होती है तथा एक शत्रु शक्ति के हाथों में इसकी उपस्थिति को एक गंभीर खतरा माना जा सकता है।

- औपचारिक रूप से "बैक्टीरियोलॉजिकल (जैविक) और विषाक्त हथियारों के विकास, उत्पादन एवं भंडारण व उनके विनाश के निषेध पर कन्वेंशन" के रूप में जाना जाता है, जिनेवा, स्विट्जरलैंड में निरस्त्रीकरण समिति के सम्मेलन द्वारा इस कन्वेंशन पर बातचीत की गई थी।

- 10 अप्रैल, 1972 को इस पर हस्ताक्षर हुए तथा 26 मार्च, 1975 को लागू किया गया।

- यह सामूहिक विनाश के हथियारों (WMD) के प्रसार को संबोधित करने के लिये अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के प्रयासों में एक प्रमुख तत्त्व है और इसने जैविक हथियारों के खिलाफ एक मज़बूत मानदंड स्थापित किया है।

- सदस्य:

- 183 पक्षकार और 4 हस्ताक्षरकर्त्ता देश।

- भारत कन्वेंशन का हस्ताक्षरकर्त्ता है।

- कन्वेंशन प्रतिबंधित करता है:

- यह जैविक और विषाक्त हथियारों के विकास, उत्पादन, अधिग्रहण, हस्तांतरण, भंडारण व उपयोग को प्रभावी ढंग से प्रतिबंधित करता है।

- यह सामूहिक विनाश के हथियारों (WMD) की एक पूरी श्रेणी पर प्रतिबंध लगाने वाली पहली बहुपक्षीय निरस्त्रीकरण संधि थी।

विगत वर्षों के प्रश्नप्र. 'रासायनिक आयुध निषेध संगठन (Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons-OPCW) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2016) 1- यह यूरोपीय संघ का एक संगठन है जिसका NATO तथा WHO से कार्यकारी संबंध है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (a) केवल 1 उत्तर: (b) |