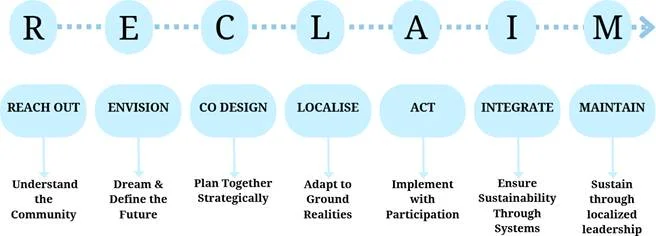

RECLAIM फ्रेमवर्क

स्रोत: पी.आई.बी

चर्चा में क्यों?

कोयला मंत्रालय ने समावेशी सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से न्यायसंगत और सतत् खदान बंदी सुनिश्चित करने के लिये RECLAIM (रिक्लेम) फ्रेमवर्क की शुरुआत की है।

RECLAIM फ्रेमवर्क क्या है?

- परिचय: यह एक भारत-विशिष्ट नीतिगत उपकरण है जिसे कोयला नियंत्रक संगठन (कोयला मंत्रालय) द्वारा हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट के सहयोग से विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य समावेशी और सतत् खदान बंदी के लिये मार्गदर्शन प्रदान करना है।

- उद्देश्य: खान प्रभावित समुदायों के लिये न्यायसंगत, समावेशी और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप परिवर्तन सुनिश्चित करना, जिसमें सामुदायिक भागीदारी, पारिस्थितिक पुनर्स्थापन तथा दीर्घकालिक सामाजिक-आर्थिक पुनर्प्राप्ति को बढ़ावा दिया जाता है।

- यह लैंगिक समावेशिता, सुभेद्य समूहों और पंचायत राज संस्थानों के साथ समन्वय पर ध्यान केंद्रित करता है ताकि खनन के बाद की अर्थव्यवस्थाओं को मज़बूत बनाया जा सके।

- प्रमुख विशेषताएँ:

- यह स्थानीय भागीदारी के माध्यम से सामुदायिक केंद्रित योजना को बढ़ावा देता है, जिसमें लैंगिक समानता, सुभेद्य समूहों और आजीविका के विविधीकरण पर विशेष ज़ोर दिया गया है।

- यह पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय शासन संरचनाओं के साथ समन्वय स्थापित कर संस्थागत एकता सुनिश्चित करता है तथा भारत के खनन क्षेत्रों के अनुसार अनुकूलित कार्यान्वयन योग्य, क्षेत्र-प्रमाणित उपकरण व कार्यप्रणालियाँ प्रदान करता है।

- कार्यान्वयन के चरण: पूर्व-बंदी चरण (आवश्यकताओं का आकलन, क्षमता निर्माण), बंदी चरण (सहभागी योजना क्रियान्वयन) और बंदी के बाद का चरण (निगरानी, आजीविका सहायता, परिसंपत्ति पुनप्रयोजन)।

- महत्त्व:

- खदान बंदी के सामाजिक-आर्थिक और पर्यावरणीय प्रभावों को कम करता है।

- सतत् विकास लक्ष्यों (SDG) का समर्थन करता है तथा पारदर्शिता, जवाबदेही और विश्वास को बढ़ावा देता है।

- यह अन्य संसाधन-निर्भर क्षेत्रों और राज्यों के लिये अनुकरणीय मॉडल के रूप में कार्य करता है।

कोयला खदानों की बंदी से जुड़ी प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं?

- नीति और व्यवहार के बीच अंतर: वर्ष 2009 से खदान बंदी के दिशानिर्देश होने के बावजूद अब तक केवल 3 कोयला खदानों को औपचारिक रूप से बंद किया गया है।

- वर्ष 2024 तक की स्थिति में 299 गैर-परिचालन खदानों में से केवल 8 ने बंदी के लिये आवेदन किया, जबकि शेष खदानें वैज्ञानिक तरीके से बंद किये बिना परित्यक्त या बंद पड़ी हैं, इससे पर्यावरणीय क्षरण, मीथेन उत्सर्जन और दुर्घटनाओं व अवैध खनन का खतरा बढ़ गया है।

- उचित पुनर्वास की कमी: अस्थिर खनन प्रथाएँ और स्थानीय संसाधनों का क्षरण बेरोज़गारी तथा जबरन पलायन उत्पन्न करती है, जिससे खदान बंदी के दौरान सामुदायिक क्षमता व संसाधनों की उपलब्धता कम हो गई है। इससे स्थानीय भागीदारी कमज़ोर होती है और प्रभावी एवं समावेशी बंदी को लागू करना एक बड़ी चुनौती बन जाता है।

- भूमि वापसी ढाँचे की कमी: स्पष्ट खदान बंदी और भूमि वापसी नीति के अभाव में, खदानों की भूमि प्रायः अन्य विभागों को सौंप दी जाती है या नवीकरणीय परियोजनाओं में लगा दी जाती है, बिना वैज्ञानिक बंदी या सामुदायिक परामर्श के। इससे न्यायसंगत परिवर्तन की प्रक्रिया में देरी होती है, विशेष रूप से झारखंड जैसे राज्यों में।

- कोयला धारक क्षेत्र (CBA) संशोधन विधेयक, 2024 में अप्रयुक्त भूमि को मूल मालिकों को लौटाने का प्रस्ताव है, लेकिन इसके क्रियान्वयन की स्पष्टता का अभाव है।

- प्रौद्योगिकीय एवं आर्थिक चुनौतियाँ: भारत की खदान बंदी योजनाएँ मुख्यतः तकनीकी दृष्टिकोण पर आधारित हैं, जो सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरणीय न्याय जैसे महत्त्वपूर्ण पहलुओं की अनदेखी करती हैं।

- उच्च एस्क्रो आवश्यकताएँ (खुली खदानों के लिये ₹14 लाख प्रति हेक्टेयर) खदान संचालकों को खदान बंदी गतिविधियाँ अपनाने से हतोत्साहित करती हैं।

कोयला:

- परिचय: कोयला एक जीवाश्म ईंधन है, जो प्राचीन वनस्पतियों के अवशेषों से बना हुआ अवसादी शैल (sedimentary rock) के रूप में पाया जाता है। इसे उसकी उच्च आर्थिक महत्ता के कारण प्रायः 'काला सोना' भी कहा जाता है।

- यह एक पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है, जिसका व्यापक उपयोग घरेलू ईंधन, तापीय विद्युत उत्पादन, तथा लोहा-इस्पात उद्योग और रेलवे के भाप इंजनों जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में किया जाता है।

- वैश्विक उत्पादक: वर्ष 2025 तक, कोयले के शीर्ष 5 उत्पादक देश - चीन, भारत, इंडोनेशिया, संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस हैं।

- भारत में कोयला वितरण:

- गोंडवाना कोयला क्षेत्र: गोंडवाना कोयला भारत के कुल कोयला भंडार का 98% और उत्पादन का 99% योगदान देता है। यह उच्च गुणवत्ता वाला तथा धातु शोधन-ग्रेड (metallurgical-grade) कोयला प्रदान करता है।

- प्रमुख कोयला भंडार दामोदर (झारखंड–पश्चिम बंगाल), महानदी (छत्तीसगढ़–ओडिशा), गोदावरी (महाराष्ट्र) और नर्मदा (मध्य प्रदेश) घाटियों में स्थित हैं।

- तृतीयक कोयला क्षेत्र: तृतीयक कोयला क्षेत्र (15–60 मिलियन वर्ष पुराने) में कार्बन की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है, लेकिन इनमें नमी और सल्फर की मात्रा अधिक पाई जाती है।

- ये मुख्यतः - असम, मेघालय, नगालैंड, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, दार्जिलिंग तराई (पश्चिम बंगाल), राजस्थान, उत्तर प्रदेश और केरल जैसे प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं।

- गोंडवाना कोयला क्षेत्र: गोंडवाना कोयला भारत के कुल कोयला भंडार का 98% और उत्पादन का 99% योगदान देता है। यह उच्च गुणवत्ता वाला तथा धातु शोधन-ग्रेड (metallurgical-grade) कोयला प्रदान करता है।

- कोयले का वर्गी करण:

- एन्थ्रेसाइट (80–95%): सबसे अधिक मात्रा में कार्बन; जम्मू और कश्मीर में सीमित उपस्थिति।

- बिटुमिनस (60–80%): सबसे प्रचुर मात्रा में, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में पाया जाता है।

- लिग्नाइट (40–55%): निम्न श्रेणी, उच्च नमी, तमिलनाडु, राजस्थान और असम (लखीमपुर) में पाया जाता है।

- पीट (<40%): कोयले के निर्माण की प्रारंभिक अवस्था है; इसमें ऊष्मा उत्पादन क्षमता बहुत कम होती है।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: भारत में कोयला खदानों की अवैज्ञानिक बंदी के सामाजिक-आर्थिक एवं पारिस्थितिकीय प्रभावों का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिये। RECLAIM फ्रेमवर्क इन समस्याओं के समाधान हेतु किस प्रकार कार्य करता है? |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा के विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2019)

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं? (a) केवल 1 उत्तर: (A) मेन्सप्रश्न. गोंडवानालैंड के देशों में से एक होने के बावजूद भारत के खनन उद्योग अपने सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) में बहुत कम प्रतिशत का योगदान देते हैं। विवेचना कीजिये। (2021) प्रश्न. "प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव के बावजूद, कोयला खनन विकास के लिए अभी भी अपरिहार्य है।" विवेचना कीजिये। (2017) |

वैश्विक संप्रभु क्रेडिट रेटिंग प्रणाली और MDB में सुधार

प्रिलिम्स के लिये:प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI), GDP, राजकोषीय घाटा, मुद्रास्फीति, भुगतान संतुलन (BoP), विदेशी रिज़र्व, GST, दिवाला और दिवालियापन संहिता (IBC), ऋण-से-GDP, ब्रिक्स, G-20, IMF। मेन्स के लिये:वैश्विक संप्रभु क्रेडिट रेटिंग प्रणाली और MDB से जुड़ी चिंताएँ और उनमें सुधार के लिये आवश्यक उपाय। |

स्रोत: फाइनेंसियल एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

स्पेन के सेविले में आयोजित चौथे अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त पोषण सम्मेलन (FFD4) में भारत के वित्त मंत्री ने समानता, समावेशिता और सतत् विकास को बढ़ावा देने के लिये वैश्विक संप्रभु क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों और बहुपक्षीय विकास बैंकों (MDB) में सुधार की वकालत की।

बहुपक्षीय विकास बैंक क्या हैं?

पढ़ने के लिये यहाँ क्लिक कीजिये: बहुपक्षीय विकास बैंक

संप्रभु क्रेडिट रेटिंग प्रणाली क्या है?

- परिचय: संप्रभु क्रेडिट रेटिंग किसी देश की ऋण-योग्यता का एक स्वतंत्र मूल्यांकन है, जो निवेशकों को राजनीतिक जोखिमों सहित उस देश के ऋण में निवेश के जोखिम स्तर के बारे में जानकारी प्रदान करता है।

- बाह्य ऋण बाज़ारों तक पहुँच बनाने के अलावा, देश प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) को आकर्षित करने के लिये भी ऐसी रेटिंग की तलाश करते हैं।

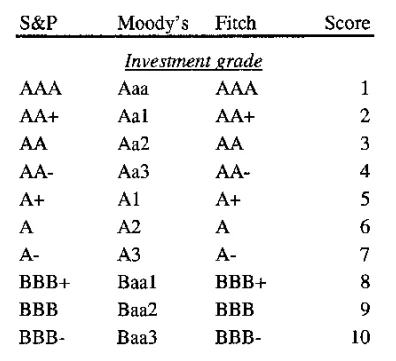

- क्रेडिट रेटिंग एजेंसियाँ: तीन बड़ी वैश्विक रेटिंग एजेंसियां स्टैंडर्ड एंड पूअर्स (S&P), मूडीज और फिच रेटिंग्स हैं, जो सभी संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित हैं।

- अन्य उल्लेखनीय एजेंसियों में DBRS (कनाडा), JCR (जापान) और डागोंग (चीन) शामिल हैं।

- रेटिंग स्केल: क्रेडिट रेटिंग AAA (उच्चतम) से D (डिफॉल्ट) तक होती है।

- AAA से BBB- (S&P/फिच) या Aaa से Baa3 (मूडीज़) तक की रेटिंग को निवेश योग्य श्रेणी माना जाता है; इससे नीचे की रेटिंग को सट्टात्मक (Speculative) या जंक ग्रेड की श्रेणी में रखा जाता है।

- प्रयुक्त पैरामीटर: संप्रभु क्रेडिट रेटिंग देश की GDP विकास दर, राजकोषीय घाटा और सार्वजनिक ऋण स्तर, मुद्रास्फीति और मौद्रिक स्थिरता, राजनीतिक स्थिरता और शासन, भुगतान संतुलन (BoP), और चालू खाता शेष सहित विदेशी भंडार जैसे प्रमुख पैरामीटर पर आधारित होती है।

- रेटिंग का प्रभाव: उच्च रेटिंग से सरकारों के लिये ऋण लेने की लागत कम हो जाती है और निवेशकों का विश्वास बढ़ता है।

- डाउनग्रेड से उधार लेने की लागत बढ़ जाती है और पूंजी का बहिर्गमन हो सकता है।

- भारत की संप्रभु क्रेडिट रेटिंग: भारत की संप्रभु क्रेडिट रेटिंग मूडीज द्वारा Baa3 तथा S&P और फिच द्वारा BBB- पर है, जो कि निम्नतम निवेश ग्रेड को दर्शाती है, जबकि भारत का कहना है कि उसके मज़बूत समष्टि आर्थिक मूलभूत आधार उच्च रेटिंग के पात्र हैं।

भारत में संप्रभु क्रेडिट रेटिंग (SCR)

- भारत में छह क्रेडिट रेटिंग एजेंसियाँ हैं, अर्थात् CRISIL, ICRA, CARE, SMERA, फिच इंडिया और ब्रिकवर्क रेटिंग्स।

- प्रत्येक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कंपनियों, सरकारों, गैर-लाभकारी संस्थाओं और प्रतिभूतियों जैसी संस्थाओं का आकलन करने के लिये अपनी स्वयं की पद्धति का उपयोग करती है।

- वे वित्तीय विवरण, ऋण स्तर, पुनर्भुगतान इतिहास और ऋण पात्रता जैसे कारकों का मूल्यांकन करते हैं, तथा निवेशकों को सूचित निवेश निर्णय लेने के लिये अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं।

- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के SEBI (क्रेडिट रेटिंग एजेंसियाँ) विनियम, 1999 भारत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों को नियंत्रित करते हैं।

- केयरएज (मूल कंपनी केयर रेटिंग्स लिमिटेड) संप्रभु रेटिंग सहित वैश्विक स्तर की रेटिंग क्षेत्र में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी बन गई।

भारत वर्तमान संप्रभु क्रेडिट रेटिंग प्रणाली में सुधार क्यों चाहता है?

- विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के प्रति पूर्वाग्रह: मज़बूत समष्टि आर्थिक मूलभूत आधार होने के बावजूद भारत की ऋण रेटिंग BBB- (जंक स्थिति से बस एक स्तर ऊपर) पर बनी हुई है, जबकि इटली और स्पेन जैसे देशों को, जिनकी वृद्धि दर कम है और ऋण स्तर अधिक है, इससे बेहतर क्रेडिट रेटिंग प्राप्त है।

- उदाहरणस्वरूप, इटली का ऋण-GDP अनुपात औसतन 118% है, फिर भी उसे S&P द्वारा BBB रेटिंग प्राप्त है, जबकि भारत को BBB- रेटिंग दी गई है, जबकि उसका ऋण-GDP अनुपात केवल 80% है।

- दिसंबर 2023 में वित्त मंत्रालय के अर्थशास्त्रियों ने तीन प्रमुख वैश्विक रेटिंग एजेंसियों से यह प्रश्न उठाया कि भारत की अर्थव्यवस्था वैश्विक स्तर पर 12वें स्थान से बढ़कर पाँचवें स्थान पर पहुँच जाने के बावजूद, पिछले 15 वर्षों से उसकी रेटिंग को निवेश योग्य श्रेणी की न्यूनतम सीमा पर स्थिर क्यों रखा गया है।

- दोषपूर्ण ऋण मूल्यांकन: भारत का ऋण अधिकांशतः घरेलू और कम जोखिम वाला होने के बावजूद, रेटिंग एजेंसियाँ उसका मूल्यांकन विदेशी मुद्रा ऋण के रूप में करती हैं और प्रायः भारत की उच्च वृद्धि दर की उपेक्षा कर देती हैं, जबकि यही वृद्धि दर भारत के ऋण को जापान या अमेरिका जैसी स्थिर अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में अधिक धारणीय बनाती है।

- अवधारणात्मक कारकों पर अत्यधिक ज़ोर: क्रेडिट रेटिंग प्रायः राजनीतिक स्थिरता जैसे व्यक्तिपरक कारकों पर आधारित होती है, जो पक्षपातपूर्ण या पुरानी हो सकती हैं, जबकि भारत की मज़बूत GDP वृद्धि दर, 600 अरब डॉलर से अधिक की विदेशी मुद्रा भंडार स्थिति, तथा GST एवं दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता संहिता (IBC) जैसे प्रमुख सुधारों को प्रायः अपेक्षित महत्त्व नहीं दिया जाता।

- प्रो-साइक्लिकल डाउनग्रेड: आर्थिक तनाव (जैसे, कोविड-19) के दौरान, एजेंसियाँ अक्सर देशों को डाउनग्रेड कर देती हैं जिससे जब फंड की सबसे अधिक आवश्यकता होती है तब ऋण लेने की लागत बढ़ जाती है। उदाहरण के लिये वर्ष 2020 में मूडीज़ ने प्रोत्साहन उपायों के बावजूद भारत की रेटिंग Baa2 से घटाकर Baa3 कर दी।

- हितों का टकराव: मूडीज, S&P, फिच सहित अधिकांश वैश्विक रेटिंग एजेंसियों को उन संस्थाओं द्वारा भुगतान किया जाता है जिनकी वे रेटिंग करती हैं, जिससे विश्वसनीयता एवं स्वतंत्रता के साथ विकसित देशों के प्रति पूर्वाग्रह संबंधी चिंताएँ उत्पन्न होती हैं।

- ग्लोबल साउथ के नेतृत्व वाले विकल्पों का अभाव होने से सॉवरेन ऋण मूल्यांकन में संतुलित दृष्टिकोण सीमित हो रहा है।

- प्रमुख संकटों की भविष्यवाणी करने में विफलता: रेटिंग एजेंसियाँ वर्ष 2008 के वित्तीय संकट की भविष्यवाणी करने में विफल रहीं तथा उन्होंने जोखिमपूर्ण परिसंपत्तियों को उच्च रेटिंग प्रदान की। इससे इनकी विश्वसनीयता को नुकसान पहुँचने के बाद भी इनके आकलन अभी भी वैश्विक पूंजी प्रवाह को व्यापक रूप से प्रभावित करते हैं।

- संप्रभु रेटिंग पद्धतियों में पारदर्शिता का भी अभाव है तथा एक समान वैश्विक मानक के अभाव से वस्तुनिष्ठता और निष्पक्षता प्रभावित होती है।

MDB से संबंधित प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं?

और पढ़ें: बहुपक्षीय विकास बैंकों में सुधार

संप्रभु क्रेडिट रेटिंग प्रणाली में सुधार के लिये कौन से कदम उठाए जाने की आवश्यकता है?

- पारदर्शिता में वृद्धि: रेटिंग एजेंसियों को GDP वृद्धि, ऋण-से-GDP अनुपात और राजनीतिक स्थिरता जैसे प्रमुख मैट्रिक्स को दिये गए वेटेज के बारे में बताना चाहिये और पारदर्शिता सुनिश्चित करने तथा पूर्वाग्रह को रोकने के क्रम में स्वतंत्र ऑडिट की व्यवस्था होनी चाहिये।

- इन्हें अपने आकलन में देश-विशिष्ट कारकों को भी शामिल करना चाहिये, जैसे भारत की घरेलू ऋण प्रोफाइल और जनसांख्यिकीय लाभांश।

- वस्तुनिष्ठता में वृद्धि: धारणा-आधारित मैट्रिक्स की जगह ठोस आँकड़ों (जैसे, मुद्रास्फीति नियंत्रण, विदेशी मुद्रा भंडार, डिजिटल बुनियादी ढाँचे) का उपयोग करना चाहिये और अधिक गतिशील आकलन के क्रम में GST संग्रह तथा UPI लेनदेन जैसे रियल टाइम संकेतकों को एकीकृत करने हेतु AI और बिग डेटा का उपयोग किया जाना चाहिये।

- वैकल्पिक क्रेडिट रेटिंग एजेंसियाँ (CRAs): पश्चिमी प्रभुत्व का मुकाबला करने के क्रम में भारत, BRICS या G20 देशों सहित ग्लोबल साउथ से रेटिंग एजेंसियों के उद्भव को प्रोत्साहित कर सकता है साथ ही वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्द्धा करने के क्रम में CRISIL और ICRA जैसी भारतीय एजेंसियों को प्रभावी बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है।

- नियामक निरीक्षण एवं जवाबदेहिता: रेटिंग प्रथाओं का लेखापरीक्षण एवं विनियमन करने हेतु संभवतः IMF या G20 के अधीन, एक वैश्विक पर्यवेक्षी निकाय का निर्माण किया जा सकता है।

- गैर-आर्थिक संकेतकों को शामिल करना: क्रेडिट रेटिंग में जलवायु अनुकूलन, डिजिटल क्षमता और नीतिगत सुधारों जैसे मापदंडों को शामिल किया जाना चाहिये, जिससे दीर्घकालिक स्थिरता एवं सुधारों का आकलन करने के क्रम में राजकोषीय मैट्रिक्स से परे फोकस को व्यापक बनाया जा सके।

- समकक्ष तुलनात्मकता को बढ़ावा देना: तीव्र वृहद आर्थिक परिवर्तनों को प्रतिबिंबित करने के क्रम में रेटिंग को रियल टाइम में अद्यतन किया जाना चाहिए तथा धारणा विषमता को न्यूनतम करने के लिये समकक्ष तुलनात्मक डैशबोर्ड शुरू किये जाने चाहिये।

MDB में कौन से सुधार आवश्यक हैं?

निष्कर्ष

भारत, पक्षपातपूर्ण संप्रभु क्रेडिट रेटिंग प्रणाली में सुधार के साथ MDB में सुधारों का समर्थक है। बुनियादी तत्त्वों की मज़बूती के बावजूद स्थिर रेटिंग और अस्थिर फंडिंग के साथ भारत पश्चिमी प्रभुत्व का मुकाबला करने के क्रम में पारदर्शिता, डेटा-संचालित आकलन तथा वैकल्पिक एजेंसियों की मांग का समर्थक है। इससे संबंधित सुधारों में रियल टाइम संकेतक, जलवायु अनुकूलन और नियामक निरीक्षण को शामिल किया जाना चाहिये ताकि निष्पक्ष वैश्विक वित्तपोषण सुनिश्चित होने के साथ वास्तविक आर्थिक क्षमताओं का लाभ उठाया जा सके।

|

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न: प्रश्न: वर्तमान संप्रभु क्रेडिट रेटिंग प्रणाली की सीमाओं का समालोचनात्मक विश्लेषण करते हुए इसे विकासशील देशों के लिये न्यायसंगत बनाने हेतु उपाय सुझाइये। |

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)प्रिलिम्सप्रश्न: निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2022)

उपर्युक्त कथनों में कौन-से सही हैं? (a) केवल 1 और 2 उत्तर (b) |

रसायन उद्योग पर नीति आयोग की रिपोर्ट

प्रिलिम्स के लिये:नीति आयोग, वैश्विक मूल्य शृंखलाएँ, रसायन उद्योग, व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (VGF), मुक्त व्यापार समझौते (FTA), PLI योजना, विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR), एंटी-डंपिंग, कार्बन सीमा समायोजन तंत्र (CBAM), MSME। मेन्स के लिये:भारत में रसायन उद्योग से जुड़ी स्थिति और चुनौतियों पर विचार करते हुए नीति आयोग ने रसायन उद्योग को बढ़ावा देने के लिये नीतिगत हस्तक्षेप का प्रस्ताव दिया। |

स्रोत: पी.आई.बी

चर्चा में क्यों?

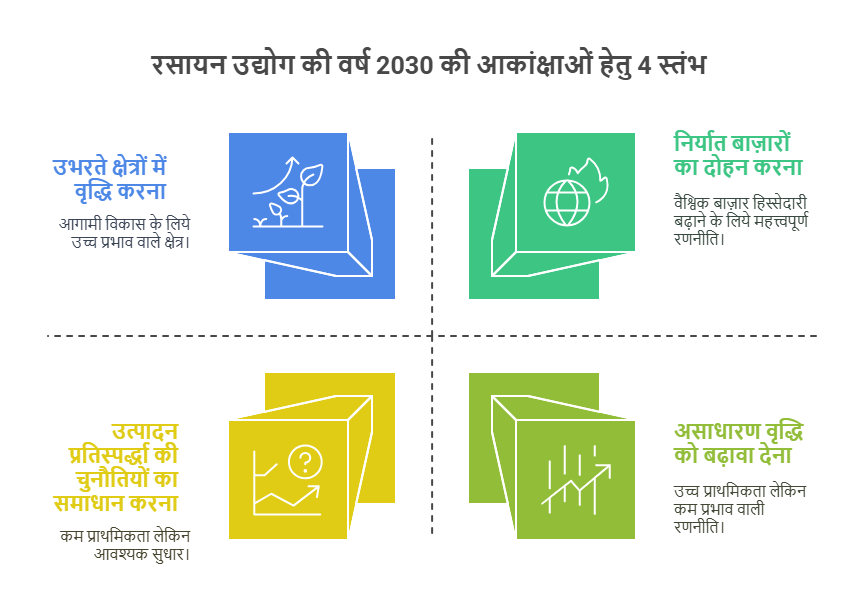

नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट ‘रसायन उद्योग: वैश्विक मूल्य शृंखलाओं में भारत की भागीदारी को सशक्त बनाना (Chemical Industry: Powering India’s Participation in Global Value Chains)’ शीर्षक से जारी की है, जिसमें भारत को वैश्विक रसायन विनिर्माण की महाशक्ति बनाने हेतु एक महत्त्वाकांक्षी रोडमैप प्रस्तुत किया गया है।

- रिपोर्ट का लक्ष्य है कि भारत वर्ष 2040 तक वैश्विक रसायन मूल्य शृंखलाओं (GVC) में 12% हिस्सेदारी हासिल करे और 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का उत्पादन प्राप्त करे।

भारत में रसायन उद्योग की स्थिति क्या है?

- वैश्विक स्तर पर स्थिति: भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा रसायन उत्पादक देश है और यह विनिर्माण GDP में 7% से अधिक का योगदान देता है।

- यह क्षेत्र फार्मा, वस्त्र, कृषि और निर्माण जैसे महत्त्वपूर्ण उद्योगों को समर्थन प्रदान करता है।

- फीडस्टॉक उपयोग: भारत में थोक रसायनों के उत्पादन में अत्यधिक सांद्रता देखी जाती है, जहाँ 87% बेंजीन का उपयोग ऐल्किलबेंजीन, क्लोरोबेंजीन और क्यूमीन के लिये होता है। जबकि वैश्विक प्रवृत्ति में केवल 25% बेंजीन का इस प्रकार उपयोग होता है और शेष जटिल व्युत्पन्नों में जाता है।

- वैश्विक मूल्य शृंखला (GVC) में कम हिस्सेदारी: भारत की वैश्विक रसायन मूल्य शृंखला में हिस्सेदारी मात्र 3.5% है और वर्ष 2023 में 31 बिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार घाटा रहा।

- यह क्षेत्र अभी भी विखंडित है, मुख्य रूप से MSME इकाइयों के प्रभुत्व में है और इसका विकास गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में केंद्रित है।

- कौशल और नवाचार की कमी: विशेष रूप से हरित रसायन शास्त्र, नैनो प्रौद्योगिकी और प्रक्रिया सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में 30% कुशल पेशेवरों की कमी है।

- अनुसंधान एवं विकास (R&D) में निवेश उद्योग की कुल आय का केवल 0.7% है, जबकि वैश्विक औसत 2.3% है, जिससे उच्च मूल्य और सतत् रसायनों में नवाचार सीमित हो जाता है।

- आयात पर निर्भरता: यह क्षेत्र आयात पर अत्यधिक निर्भर है तथा 60% से अधिक आवश्यक सक्रिय औषधीय सामग्री (API) चीन से और अन्य फीडस्टॉक खाड़ी देशों से आयात किये जाते हैं।

- विनियामक बाधाएँ: अनुमोदनों में 12 से 18 महीनों तक की देरी होती है, जिससे परिचालन लागत बढ़ जाती है और परियोजनाओं की गति धीमी पड़ती है।

भारत के रसायन उद्योग में क्या अवसर हैं?

- घरेलू मांग में वृद्धि: भारत की उपभोक्ता और औद्योगिक वृद्धि कृषि रसायनों (भारत चौथा सबसे बड़ा उत्पादक), फार्मास्युटिकल्स (तीसरा सबसे बड़ा दवा उत्पादक), और निर्माण व ऑटोमोबाइल क्षेत्र (पेंट, चिपकाने वाले पदार्थ, पॉलिमर) में मांग को बढ़ावा दे रही है।

- रिफाइनरी विस्तार (जैसे रिलायंस, नायरा, BPCL) पेट्रोकेमिकल उत्पादन को और अधिक गति देगा।

- रोज़गार सृजन: यह क्षेत्र वर्ष 2030 तक 7 लाख कुशल रोज़गार सृजित कर सकता है, विशेष रूप से पेट्रोकेमिकल्स, अनुसंधान और लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों में।

- वैश्विक आपूर्ति शृंखला में बदलाव: भारत चीन से स्थानांतरित हो रहे वैश्विक रसायन व्यापार का लाभ उठा सकता है, विशेष रूप से डाई एवं पिगमेंट्स, सर्फैक्टेंट, वस्त्र रसायन और इलेक्ट्रॉनिक रसायन (जो अर्धचालक व EV बैटरी निर्माण में उपयोग होते हैं) में।

- हरित एवं सतत् रसायन: वैश्विक स्तर पर जैव-आधारित एवं हरित रसायनों की ओर रुझान बढ़ रहा है, जिससे बायोप्लास्टिक और बायो-लुब्रिकेंट्स की मांग बढ़ रही है। भारतीय शर्करा और बायोमास संसाधनों की उपलब्धता इन जैव-आधारित रसायनों के उत्पादन में सहायक हो सकती है।

रासायन उद्योग को बढ़ावा देने हेतु नीति आयोग द्वारा प्रस्तावित नीतिगत हस्तक्षेप क्या हैं?

- विश्व-स्तरीय रासायन हब: साझा अवसंरचना और व्यवहार्यता अंतर निधि (VGF) हेतु एक समर्पित रासायनिक निधि के साथ सशक्त समिति का गठन कर रासायन हब स्थापित किये जाएँ।

- बंदरगाह अवसंरचना: बंदरगाहों के लिये एक रासायनिक समिति का गठन किया जाए तथा 8 उच्च-सम्भावित रासायनिक क्लस्टरों का विकास किया जाए, ताकि लॉजिस्टिक्स और निर्यात क्षमताओं को सशक्त किया जा सके।

- ओपेक्स (OPEX) सब्सिडी योजना: आयात में कमी, निर्यात क्षमता, एकल स्रोत पर निर्भरता, तथा अंतिम बाज़ार की महत्ता के आधार पर वृद्धिशील उत्पादन को प्रोत्साहित करने हेतु ओपेक्स सब्सिडी योजना लागू की जाए।

- प्रौद्योगिकियों का विकास एवं उपयोग: DCPC के माध्यम से उद्योग- शैक्षणिक सहयोग हेतु अनुसंधान एवं विकास (R&D) निधियों का वितरण कर आत्मनिर्भरता और नवाचार को बढ़ावा दिया जाए; और तकनीकी अंतर को पाटने हेतु बहुराष्ट्रीय कंपनियों (MNC) के साथ साझेदारी की जाए।

- पर्यावरण मंजूरी में तेज़ी: DPIIT के तहत एक ऑडिट समिति के माध्यम से पर्यावरणीय मंज़ूरियों (EC) की प्रक्रिया को सरल और त्वरित बनाया जाए, ताकि अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

- सुरक्षित मुक्त व्यापार समझौते (FTA): महत्त्वपूर्ण कच्चे माल और फीडस्टॉक्स पर शुल्क छूट और शुल्क कोटा के साथ लक्षित FTA अपनाए जाएँ; FTA जागरूकता, उत्पत्ति प्रमाण प्रक्रिया, और निर्यात प्रतिस्पर्द्धा को बेहतर बनाया जाए।

- प्रतिभा एवं कौशल उन्नयन: कुशल श्रमिकों की बढ़ती माँग को पूरा करने हेतु ITI और विशेष प्रशिक्षण संस्थानों का विस्तार किया जाए; पेट्रोकेमिकल्स, पॉलिमर विज्ञान और औद्योगिक सुरक्षा जैसे विषयों में पाठ्यक्रमों हेतु उद्योग- शैक्षणिक भागीदारी को सुदृढ़ किया जाए।

रसायन उद्योग को समर्थन देने के लिये भारत की पहल

- उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजना: महत्त्वपूर्ण प्रमुख प्रारंभिक सामग्रियों (KSM), औषधि मध्यवर्ती और सक्रिय औषधीय संघटकों (API) के घरेलू निर्माण को बढ़ावा देने हेतु PLI योजना का उद्देश्य ग्रीनफील्ड संयंत्रों की स्थापना को प्रोत्साहित कर देश में उत्पादन को बढ़ावा देना है।

- PCPIR: पेट्रोलियम, रसायन एवं पेट्रोरसायन निवेश क्षेत्र (PCPIR), जिसे पारादीप में स्थापित किया गया है, ने अब तक 8.84 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश आकर्षित किये हैं, जिससे लगभग 40,000 लोगों को रोज़गार प्राप्त हुआ है।

- जन औषधि केंद्र: सरकार का लक्ष्य 25,000 जन औषधि केंद्र खोलने का है, ताकि आम जनता को किफायती दरों पर दवाइयाँ सुलभ कराई जा सकें।

रसायन उद्योग को मज़बूत करने के लिये क्या कदम उठाने की आवश्यकता है?

- वैश्विक एकीकरण: भारतीय रासायनिक मानकों को वैश्विक मानदंडों के अनुरूप लाने हेतु पारस्परिक मान्यता समझौतों (MRA) पर हस्ताक्षर किये जाएँ, तथा बाज़ार तक पहुँच और ब्रांड निर्माण के लिये एक समर्पित रासायनिक निर्यात प्रोत्साहन परिषद की स्थापना की जाए।

- सुरक्षा मानकों को सुदृढ़ करना: रासायनिक क्लस्टरों में सुरक्षा और अनुपालन को बढ़ाने के लिये कड़े सुरक्षा मानदंडों को लागू किया जाए तथा रीयल-टाइम निगरानी प्रणाली को अपनाया जाए।

- अपशिष्ट पुनर्चक्रण, कम उत्सर्जन प्रक्रियाओं के माध्यम से हरित और संधारणीय रसायन विज्ञान को बढ़ावा देना, तथा शून्य तरल अपशिष्ट (ZLD) और स्वच्छ उत्पादन प्रौद्योगिकियों को अपनाने को प्रोत्साहित करना।

- वित्तीय एवं निवेश समर्थन: MSME रासायनिक विनिर्माताओं के लिये कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराकर पूंजी तक पहुँच को सरल बनाया जाए, तथा विशेष रासायनिक स्टार्टअप के लिये उद्यम पूंजी निधि को प्रोत्साहित किया जाए; साथ ही, सब्सिडी युक्त बीमा योजनाओं के माध्यम से जोखिम न्यूनीकरण सुनिश्चित किया जाए।

- कौशल विकास: प्रक्रिया सुरक्षा और हरित प्रौद्योगिकी पर केंद्रित उद्योग-उन्मुख रासायन अभियंत्रण पाठ्यक्रमों के माध्यम से कार्यबल को उन्नत किया जाए।

- प्रक्रिया सुरक्षा प्रबंधन (PSM) ऑडिट को अनिवार्य बनाकर तथा रासायनिक दुर्घटना नियम, 1996 को और अधिक सख्ती से लागू करके सुरक्षा प्रोटोकॉल को बेहतर बनाना।

निष्कर्ष

भारत का रासायन उद्योग, जो GDP वृद्धि का एक प्रेरक है, वर्ष 2030 तक नीतिगत हस्तक्षेपों जैसे रासायन हब, OPEX सब्सिडी, मुक्त व्यापार समझौते (FTA), और अनुसंधान एवं विकास (R&D) को बढ़ावा देकर एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनने का लक्ष्य रखता है। आयात पर निर्भरता, नियामकीय बाधाएँ, और स्थिरता संबंधी चुनौतियों को पार करने के लिये वैश्विक एकीकरण, सुरक्षा प्रवर्तन, हरित रसायन विज्ञान और कौशल विकास की आवश्यकता है, ताकि 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के बाज़ार की क्षमता प्राप्त की जा सके।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न: भारत को रासायन उद्योग में वैश्विक नेता बनाने हेतु वर्तमान स्थिति, चुनौतियों तथा आवश्यक नीतिगत उपायों पर चर्चा कीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. भारत में निम्नलिखित में से किसमें एक महत्त्वपूर्ण विशेषता के रूप में 'विस्तारित उत्पादक दायित्व' आरंभ किया गया था? (2019) (a) जैव चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबंधन और हस्तन) नियम, 1998 उत्तर: (c) |

प्लास्टिक अपशिष्ट: लोक स्वास्थ्य के लिये खतरा

प्रिलिम्स के लिये:माइक्रोप्लास्टिक, एकल-उपयोग प्लास्टिक, वर्जिन प्लास्टिक, अंतःस्रावी-विघटनकारी रसायन मेन्स के लिये:प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन, संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप |

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

अध्ययनों के अनुसार मानव ऊतकों में खतरनाक मात्रा में माइक्रोप्लास्टिक और अंतःस्रावी-विघटनकारी रसायन (Endocrine-disrupting Chemicals- EDC) पाए गए हैं। विश्व में प्लास्टिक अपशिष्ट का सबसे बड़ा उत्पादक होने की दृष्टि से भारत के समक्ष प्रजनन संबंधी समस्याओं, कैंसर और चिरकालिक रोगों से संबंधित लोक स्वास्थ्य के प्रति बढ़ता संकट विद्यमान है।

प्लास्टिक के माइक्रोप्लास्टिक और EDC मानव स्वास्थ्य को किस प्रकार प्रभावित करते हैं?

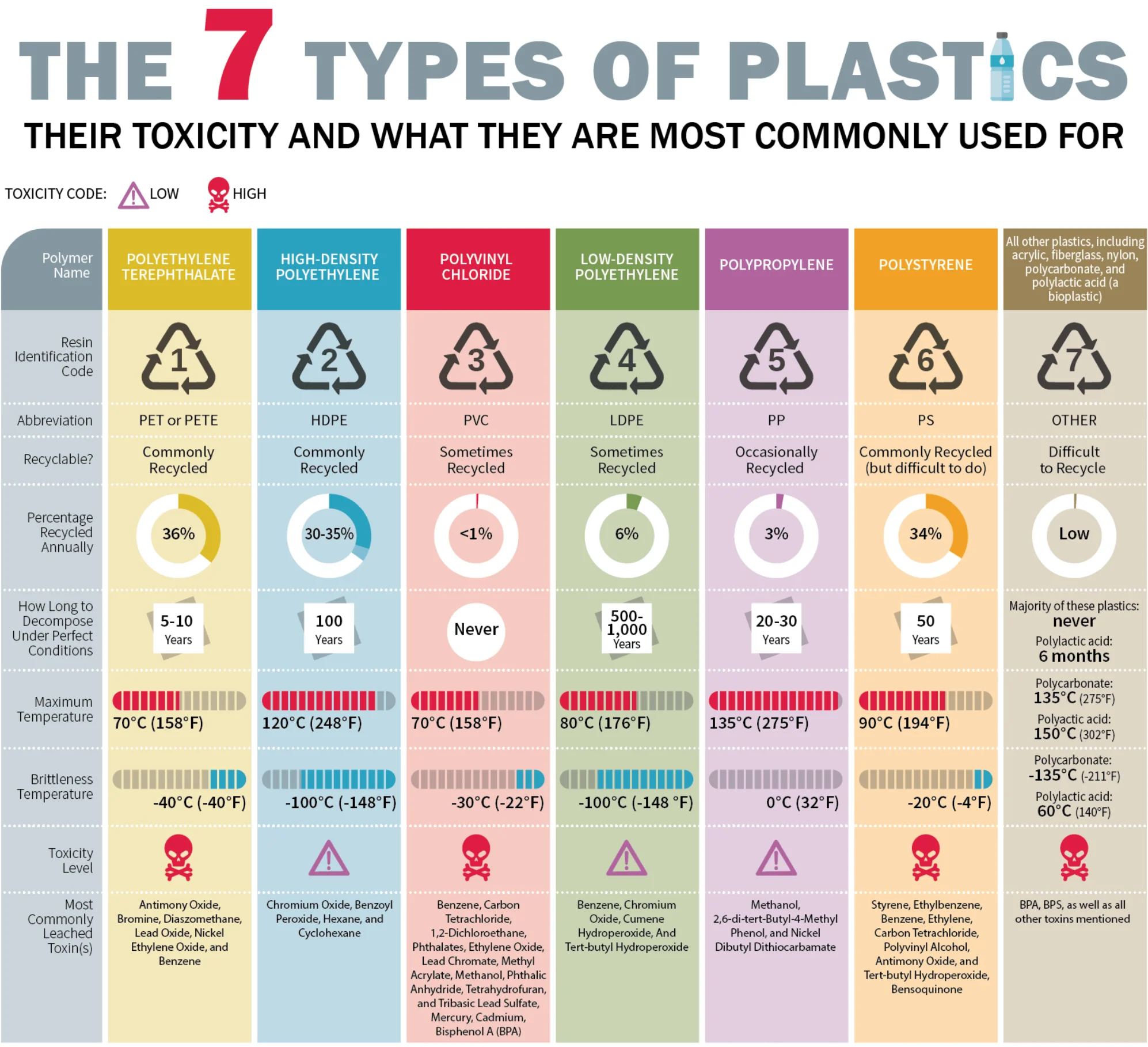

- माइक्रोप्लास्टिक: माइक्रोप्लास्टिक 5 मिमी से छोटे प्लास्टिक कण होते हैं, जो या तो साशय (प्राथमिक) या बड़े प्लास्टिक के विघटन से (द्वितीयक) बनते हैं।

- प्राथमिक माइक्रोप्लास्टिक्स में सौंदर्य प्रसाधनों में पाए जाने वाले माइक्रोबीड्स और वस्त्रों के रेशे शामिल हैं।

- द्वितीयक माइक्रोप्लास्टिक सूर्य प्रकाश और समुद्री लहरों के कारण प्लास्टिक अपशिष्ट के विघटन से उत्पन्न होते हैं।

- माइक्रोप्लास्टिक जैविक रूप से सक्रिय होते हैं और रक्त, फेफड़े, हृदय, प्लेसेंटा, स्तन दुग्ध, डिम्बग्रंथि कूपिक द्रव और वीर्य में पाए गए हैं।

- प्रभाव:

- पुरुष: इसके कारण शुक्राणुओं की संख्या में कमी, प्रभावित गतिशीलता, असामान्य आकारिकी और हार्मोनल असंतुलन की संभावना होती है।

- महिला: मादा के डिंब पर प्रभाव, मासिक धर्म संबंधी समस्याएँ, गर्भपात का खतरा, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम (PCOS) और एंडोमेट्रियोसिस जैसी समस्याएँ।

- अंतःस्रावी तंत्र को बाधित करने वाले रसायन: EDC वे प्राकृतिक या मानव निर्मित रसायन हैं जो शरीर के हार्मोन अनुहारक हो सकते हैं, उन्हें अवरुद्ध कर सकते हैं या उनमें हस्तक्षेप कर सकते हैं, जो अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा हैं।

- प्लास्टिक में प्रायः बिस्फेनॉल A (BPA) (पानी की बोतलों, खाद्य कंटेनरों में पाया जाता है), थैलेट्स जैसे DEHP और DBP (सौंदर्य प्रसाधनों, खिलौनों, आईवी ट्यूबों में) तथा PFAS (खाद्य पैकेजिंग, नॉन-स्टिक कुकवेयर में) जैसे EDC होते हैं।

- प्रभाव: ये रसायन एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन जैसे हार्मोनों के अनुहारक होते हैं या उन्हें अवरुद्ध करते हैं, जिससे प्रजनन स्वास्थ्य और चयापचय क्रियाओं में बाधा उत्पन्न होती है।

- DEHP, BPA और थैलेट्स जैसे प्लास्टिक योजकों को संभावित कैंसरकारी पदार्थों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

- EDC कॉर्टिसोल का अनुहारक होकर और इंसुलिन प्रतिक्रिया को बाधित कर मोटापे, टाइप 2 मधुमेह, थायरॉयड विकारों और चयापचय सिंड्रोम का भी कारण बनते हैं।

भारत में प्लास्टिक प्रदूषण संबंधी क्या चिंताएँ हैं?

- बृहद एवं कुप्रबंधित प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन: वर्ष 2024 के नेचर अध्ययन के अनुसार, भारत से प्रतिवर्ष 9.3 मिलियन टन प्लास्टिक प्रदूषण जनित होता है (5.8 मीट्रिक टन का दहन है और 3.5 मीट्रिक टन का पर्यावरण में उत्सर्जन), जिससे यह नाइजीरिया, इंडोनेशिया और चीन को पीछे छोड़ते हुए विश्व का सबसे बड़ा प्रदूषक बन गया।

- पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिये खतरा: खुले में अपशिष्ट का दहन, निपटान का एक सामान्य तरीका है, जिससे विषाक्त प्रदूषकों का उत्सर्जन होता है जो वायु की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं और श्वसन के माध्यम से स्वास्थ्य की दृष्टि से हानिकारक होते हैं।

- प्लास्टिक का मलबा नदियों और नालों को अवरुद्ध कर देता है, जिससे नगरीय क्षेत्रों में बाढ़ का ख़तरा बढ़ जाता है और जलीय जैवविविधता के लिये खतरा उत्पन्न होता है।

- सिंगल-यूज़ प्लास्टिक सदियों तक बने रहते हैं, जिससे भूमि और महासागर प्रदूषित होते हैं और समुद्री जीवन को नुकसान पहुँचता है। मुंबई जैसे शहरों में माइक्रोप्लास्टिक का उच्च जोखिम है, जबकि दिल्ली, जबलपुर और चेन्नई में पेयजल में फथलेट का स्तर निर्धारित सुरक्षित सीमा से अधिक है।

- प्रदूषित क्षेत्रों में बच्चों को EDC के कारण समय पूर्व वयःसंधि, अधिगम संबंधी समस्याओं और मोटापे का खतरा बढ़ जाता है।

- आर्थिक और कृषि प्रभाव: यदि प्लास्टिक कचरे का संग्रहण जारी रहा तो भारत को वर्ष 2030 तक प्लास्टिक पैकेजिंग मूल्य में 133 बिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान हो सकता है।

- कृषि में प्लास्टिक के उपयोग और अनुपयुक्त अपशिष्ट जल उपचार से मृदा में माइक्रोप्लास्टिक्स इसकी उर्वरता को प्रभावित करते हैं और खाद्य सुरक्षा को खतरा पहुँचाते हैं।

- ई-कॉमर्स में हुए उल्लेखनीय विकास के कारण प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट में बढ़ोतरी हुई है, जिनमें से अधिकांश का पुनर्चक्रण नहीं किया जा सकता।

- अप्रभावी बुनियादी ढाँचा और नियामक निरीक्षण: अपर्याप्त सैनिटरी लैंडफिल, स्रोत स्थल पर अपशिष्ट का अनुपयुक्त पृथक्करण और उन्नत रीसाइक्लिंग प्रौद्योगिकी के अभाव के कारण अपशिष्ट के प्रभावी प्रसंस्करण में बाधा उत्पन्न होती है।

- अनौपचारिक क्षेत्र के पुनर्चक्रणकर्त्ता, यद्यपि महत्त्वपूर्ण हैं किंतु ये अनियमित रूप से कार्य करते हैं, जिसके कारण प्लास्टिक ट्रैकिंग और पर्यावरण सुरक्षा में असंगतता उत्पन्न होती है।

- प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम, 2024 और विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR) जैसी नीतियों का प्रवर्तन असंगत और अपर्याप्त बना हुआ है।

- सिंगल-यूज़ प्लास्टिक (SUP) में वृद्धि, जो कुल प्लास्टिक कचरे का 43% है। विनियामक प्रतिबंधों के बावजूद, ऐसे प्लास्टिक की कम लागत और सरलता से उपलब्धता के कारण प्रवर्तन अप्रभावी बना हुआ है।

- आँकड़ें और नीतिगत अंतराल: दर्ज की गई आधिकारिक संग्रह दरें (95%) अवास्तविक हैं; वास्तविक दरें लगभग 81% है, जिससे प्रभावी नियोजन में बाधा उत्पन्न होती है।

- ग्लोबल नॉर्थ-साउथ अंतराल: प्रति व्यक्ति प्लास्टिक उपयोग कम (0.12 किग्रा/दिन) होने के बावजूद, भारत की अनुपयुक्त निपटान प्रणाली के कारण बेहतर बुनियादी ढाँचे युक्त उच्च आय वाले देशों की तुलना में अधिक पर्यावरणीय प्रदूषण होता है।

प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित भारत की पहलें

प्लास्टिक के बढ़ते खतरे से भारत किस प्रकार निपट सकता है?

- माइक्रोप्लास्टिक फिल्टर प्रणालियाँ: पर्यावरण और खाद्य शृंखला में प्लास्टिक संदूषण को कम करने के लिये माइक्रोप्लास्टिक को फिल्टर करने हेतु उन्नत जल उपचार प्रौद्योगिकियों में निवेश करना चाहिये।

- राष्ट्रीय प्लास्टिक अपशिष्ट रिपोर्टिंग पोर्टल, अपशिष्ट को अधिक प्रभावी ढंग से ट्रैक और मॉनिटर करने पर केंद्रित है।

- व्यवहार परिवर्तन और लोक जागरूकता: नागरिकों को प्लास्टिक के खतरों के बारे में शिक्षित करने और प्लास्टिक मुक्त जीवन शैली को प्रोत्साहित करने के लिये स्वच्छ भारत मिशन 2.0 और मिशन LiFE के तहत राष्ट्रीय अभियान शुरू करना चाहिये।

- स्कूली पाठ्यक्रम में पर्यावरण शिक्षा को शामिल करने के साथ कम उम्र से ही कम-पुनः उपयोग-पुनर्चक्रण के मूल्यों को बढ़ावा देना चाहिये।

- पर्यावरण अनुकूल विकल्पों (काँच, कपड़ा, जूट, बायोडिग्रेडेबल पॉलिमर) के उपयोग को प्रोत्साहित करना चाहिये।

- जैव-निगरानी और लोक स्वास्थ्य निगरानी: रक्त, मूत्र और दूध में EDC के स्तर का आकलन करने के क्रम में राष्ट्रीय जैव-निगरानी कार्यक्रम तथा प्रजनन संबंधी समस्याओं, चयापचय संबंधी बीमारियों और कैंसर जैसे स्वास्थ्य परिणामों पर निगरानी संबंधी दीर्घकालिक अध्ययनों को वित्तपोषित करने को महत्त्व देना चाहिये।

- नीति निर्माण में प्लास्टिक प्रदूषण तथा लोक स्वास्थ्य पर इसके प्रभावों की नियमित निगरानी पर ध्यान दिया जाना चाहिये।

- राजकोषीय उपाय और आर्थिक प्रोत्साहन: उत्पादन को सीमित करने के क्रम में वर्जिन प्लास्टिक के उत्पादन और पैकेजिंग पर पर्यावरण कर या उपकर को बढ़ाना चाहिये।

- पर्यावरण अनुकूल पैकेजिंग और प्लास्टिक विकल्पों में निवेश करने वाले उद्योगों को सब्सिडी और कर लाभ प्रदान करें।

- मज़बूत विनियमन और प्रवर्तन: भारत को कम मात्रा वाले रासायनिक विषाक्तता (जैसे EDC), माइक्रोप्लास्टिक संदूषण और बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं की बढ़ती भेद्यता को दूर करने के लिये प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमों को संशोधित करके पाइप लाइन अपशिष्ट समाधान से आगे बढ़ना चाहिये।

- PWM नियम 2024 के तहत, उत्पादकों, आयातकों और ब्रांड मालिकों (PIBO) को कानूनी रूप से प्लास्टिक पैकेजिंग को इकट्ठा करने और ज़िम्मेदारी से संसाधित करने की बाध्यता है, जिसमें खाद तथा जैवनिम्नीकरणीय/बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक भी शामिल हैं।

- यद्यपि अनुपालन सुनिश्चित करने के लिये ऑनलाइन प्रस्तुतिकरण और ट्रैकिंग प्रणाली शुरू की गई है, लेकिन इसकी प्रभावशीलता मज़बूत कार्यान्वयन तथा सख्त निगरानी पर निर्भर करती है।

- पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत हानिकारक प्लास्टिक योजकों को विषाक्त के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिये। इसके अतिरिक्त, जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिये सामग्री-विशिष्ट लक्ष्यों, तीसरे पक्ष के ऑडिट और प्लास्टिक क्रेडिट के माध्यम से पता लगाने की क्षमता के माध्यम से EPR तंत्र को मज़बूत किया जाना चाहिये।

- PWM नियम 2024 के तहत, उत्पादकों, आयातकों और ब्रांड मालिकों (PIBO) को कानूनी रूप से प्लास्टिक पैकेजिंग को इकट्ठा करने और ज़िम्मेदारी से संसाधित करने की बाध्यता है, जिसमें खाद तथा जैवनिम्नीकरणीय/बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक भी शामिल हैं।

- वैश्विक प्लास्टिक पहलों पर सहयोग: भारत को वैश्विक स्तर पर प्लास्टिक अपशिष्ट को कम करने के लिये ज्ञान एवं सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिये संयुक्त राष्ट्र स्वच्छ समुद्र अभियान जैसी वैश्विक पहलों के साथ जुड़ना चाहिये।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न: भारत अब विश्व का सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक है। प्लास्टिक के सामाजिक-आर्थिक और स्वास्थ्य प्रभावों का विश्लेषण कीजिये। इस संकट से निपटने हेतु कौन-से सुधार किये जा सकते हैं। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)प्रिलिम्सप्रश्न. भारत में निम्नलिखित में से किसमें एक महत्त्वपूर्ण विशेषता के रूप में 'विस्तारित उत्पादक दायित्व' आरंभ किया गया था? (2019) (a) जैव चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबंधन और हस्तन) नियम, 1998 उत्तर: (c) प्रश्न. राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन.जी.टी.) किस प्रकार केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सी.पी.सी.बी.) से भिन्न है? (2018)

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं? (a) केवल 1 उत्तर: (b) प्रश्न: पर्यावरण में छोड़े जाने वाले 'माइक्रोबीड्स' को लेकर इतनी चिंता क्यों है? (2019) (a) उन्हें समुद्री पारिस्थितिक तंत्र के लिये हानिकारक माना जाता है। उत्तर: (a) मेन्सप्रश्न. निरंतर उत्पन्न किये जा रहे फेंके गए ठोस कचरे की विशाल मात्रा का निस्तारण करने में क्या-क्या बाधाएँ हैं? हम अपने रहने योग्य परिवेश में जमा होते जा रहे ज़हरीले अपशिष्टों को सुरक्षित रूप से किस प्रकार हटा सकते हैं? (2018) |