-

प्रश्न :

प्रश्न 2. "भारत में सामाजिक न्याय की संकल्पना समानता, सकारात्मक कार्रवाई और सामाजिक सशक्तीकरण के सिद्धांतों से गहनता से जुड़ी हुई है।" इस पर चर्चा कीजिये कि भारतीय संविधान किस प्रकार सामाजिक न्याय, (विशेषतः वंचित समुदायों के संदर्भ में) सुनिश्चित करता है। (250 शब्द)

15 Jul, 2025 सामान्य अध्ययन पेपर 2 सामाजिक न्यायउत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय के आदर्शों के संदर्भ में संक्षिप्त जानकारी के साथ उत्तर दीजिये तथा बविवेचना कीजिये कि यह समानता, सकारात्मक कार्रवाई और सामाजिक सशक्तीकरण के सिद्धांतों के साथ किस प्रकार जुड़ा हुआ है।

- संविधान में समानता के सिद्धांतों, सकारात्मक कार्रवाई और सीमांत समुदायों एवं सामाजिक सशक्तीकरण के लिये विशेष प्रावधानों के पक्ष में तर्क दीजिये।

- एक उद्धरण के साथ उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

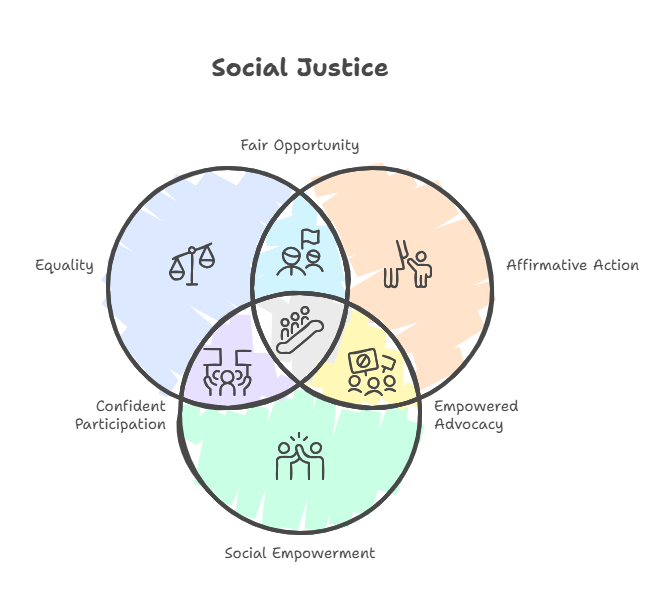

सामाजिक न्याय का उद्देश्य एक ऐसी न्यायसंगत और समतामूलक समाज की रचना करना है जिसमें ऐतिहासिक रूप से वंचित वर्गों की विषमताओं को दूर किया जाये, समान अवसर सुनिश्चित किये जायें तथा सीमांत वर्ग के लोगों को सशक्त किया जाये। संविधान की पहचान-पत्र के रूप में भूमिका (प्रस्तावना) इस दिशा में भारतीय राज्य की प्रतिबद्धता को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के रूप में स्पष्ट करती है।

- इसे मूल अधिकारों और राज्य के नीति निदेशक तत्त्वों के माध्यम से और अधिक सुदृढ़ होता है; यह समानता, सकारात्मक कार्रवाई और सामाजिक सशक्तीकरण के सिद्धांतों से अविभाज्य रूप से जुड़ा हुआ है।

मुख्य भाग:

संविधान में समानता के सिद्धांत

- विधि के समक्ष समता (अनुच्छेद 14): अनुच्छेद 14 यह सुनिश्चित करता है कि सभी नागरिक विधि के समक्ष समान हैं और उन्हें विधियों के समान संरक्षण का अधिकार प्राप्त है।

- यह प्रावधान यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति या समूह के साथ भेदभाव न हो, जिससे भारतीय लोकतंत्र में समता की नींव स्थापित होती है।

- भेदभाव का निषेध (अनुच्छेद 15): अनुच्छेद 15 पंथ, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है।

- यह सुनिश्चित करता है कि सार्वजनिक स्थानों, शैक्षणिक संस्थानों या रोज़गार में सीमांत समुदायों के साथ भेदभाव नहीं किया जा सके।

- अवसर की समानता (अनुच्छेद 16): अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोज़गार के मामलों में अवसर की समानता सुनिश्चित करता है।

- यह विशेष रूप से धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर रोज़गार में भेदभाव को प्रतिबंधित करता है तथा इस विचार को पुष्ट करता है कि सार्वजनिक सेवा सभी नागरिकों के लिये सुलभ होनी चाहिये।

- ये प्रावधान सामाजिक न्याय की नींव बनाते हैं जो विशेष रूप से वंचित और सीमांत वर्गों के लिये समानता एवं भेदभाव-रहित व्यवहार सुनिश्चित करते हैं।

सीमांत समुदायों के लिये सकारात्मक कार्रवाई और विशेष प्रावधान:

- विधानमंडलों में सीटों का आरक्षण (अनुच्छेद 81 और 170): संविधान में अनुसूचित जातियों (SC) और अनुसूचित जनजातियों (ST) के लिये लोकसभा एवं राज्यसभा में आरक्षण का प्रावधान है।

- नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिये एक तिहाई सीटें आरक्षित की गई हैं।

- शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण (अनुच्छेद 15(4), 15(5)): अनुच्छेद 15(4) राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के नागरिकों की उन्नति के लिये विशेष प्रावधान करने का अधिकार देता है।

- इसी प्रकार, अनुच्छेद 15(5) विशेष रूप से शैक्षणिक संस्थानों में OBC, SC और ST समुदायों के लिये शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान करता है जिससे उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो तथा वे निर्धनता एवं पिछड़ेपन के चक्र से बाहर निकल सकें।

- रोज़गार में आरक्षण (अनुच्छेद 16(4)): सार्वजनिक सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व और भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये, अनुच्छेद 16(4) सार्वजनिक रोज़गार में पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षण का प्रावधान करता है।

- इससे सरकारी नौकरियों में इन समुदायों के ऐतिहासिक रूप से कम प्रतिनिधित्व को सुधारने में सहायता मिलती है, जो सामाजिक गतिशीलता और सशक्तीकरण के लिये महत्त्वपूर्ण है।

- अनुसूचित जनजातियों के लिये विशेष प्रावधान (अनुच्छेद 46): अनुच्छेद 46 राज्य को अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों की रक्षा तथा इसकी अनुशंसा करने का निर्देश देकर उनके कल्याण को बढ़ावा देता है।

- यह शोषण के विरुद्ध इन समुदायों के हितों की रक्षा पर ज़ोर देता है, जिससे उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा सके।

सामाजिक सशक्तीकरण:

- गरिमामय जीवन का अधिकार: शिक्षा का अधिकार (अनुच्छेद 21a) और जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 21) जैसे अधिकार विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण हैं। ये अधिकार व्यक्ति को शोषण और भेदभाव से सुरक्षा प्रदान करते हैं तथा सशक्तीकरण के अवसर प्रदान करते हैं।

- शोषण से सुरक्षा (अनुच्छेद 23 और 24): अनुच्छेद 23 मानव तस्करी और बलात् श्रम पर प्रतिबंध लगाता है, जो सीमांत समुदायों को असमान रूप से प्रभावित करते हैं। इसी प्रकार, अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक व्यवसायों में नियोजित करने पर प्रतिबंध लगाता है, जो समाज के कमज़ोर वर्गों के शोषण को सीधे तौर पर प्रतिबंधित करता है।

-

भारत एक कल्याणकारी राज्य (DPSP) के रूप में: यद्यपि नीति-निदेशक तत्त्व (DPSP) न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हैं, तथापि ये राज्य की सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने की आकांक्षा को प्रकट करते हैं।

- अनुच्छेद 38 राज्य से न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करके लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने का आग्रह करता है और अनुच्छेद 39a समान न्याय एवं निशुल्क विधिक सहायता का आह्वान करता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आर्थिक या सामाजिक बाधाओं के कारण कोई भी नागरिक न्याय से वंचित न रह जाए।

सीमांत समुदायों को सशक्त बनाने के लिये विशेष कानून और कार्यक्रम

संविधान विशिष्ट कानूनों और कार्यक्रमों के माध्यम से सीमांत समुदायों के सशक्तीकरण को भी सुगम बनाता है, जिसका उद्देश्य उनके सामने आने वाले ऐतिहासिक और प्रणालीगत अन्याय को दूर करना है।

- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 का उद्देश्य अस्पृश्यता और शोषण जैसे अपराधों के लिये कानूनी उपाय एवं दंड प्रदान करके अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के शोषण और भेदभाव को रोकना है।

- इससे सीमांत समुदायों के लिये सम्मान और समानता के संविधान के दृष्टिकोण को बल मिलता है।

- संविधान में नीतियों के कार्यान्वयन की निगरानी और इन समुदायों के हितों की रक्षा के लिये राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) जैसे निकायों की स्थापना की गई है।

- पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 (PESA) और वन अधिकार अधिनियम, 2006 भूमि, संसाधनों एवं शासन संरचनाओं पर उनके अधिकारों को मान्यता देकर जनजातीय समुदायों को सशक्त बनाते हैं

- ये कानूनी प्रावधान स्थानीय शासन में जनजातीय लोगों के समावेशन और सशक्तीकरण तथा उनके संसाधनों के संरक्षण का समर्थन करते हैं।

निष्कर्ष:

भारत का संविधान सामाजिक न्याय को किसी अमूर्त आदर्श के रूप में नहीं, बल्कि समावेशी राष्ट्र-निर्माण के लिये एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में ग्रहण करता है। जैसा कि डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने उचित ही कहा था—"न्याय संविधान की आत्मा है"।

इस आत्मा को सही मायने में साकार करने के लिये राज्य को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि न्याय केवल वादा भर न रह जाये, बल्कि यह वहाँ प्रदान भी किया जाए जहाँ इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है।