-

प्रश्न :

प्रश्न. समग्र भारत में मृदा के प्रकारों में क्षेत्रीय विविधताएँ फसल की गहनता और भूमि क्षरण के पैटर्न को किस प्रकार प्रभावित करती हैं? (250 शब्द)

14 Jul, 2025 सामान्य अध्ययन पेपर 1 भूगोलउत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- भारत में मृदा और क्षेत्रीय संवेदनशीलता के बारे में संक्षिप्त जानकारी के साथ उत्तर दीजिये।

- क्षेत्रीय मृदा प्रकार और फसल गहनता पर उनका प्रभाव बताइये।

- कृषि पर मृदा क्षरण के प्रभाव पर प्रकाश डालिये।

- क्षरण से निपटने के लिये संधारणीय कृषि पद्धतियों का गहन अध्ययन कीजिये।

- उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

भारत का विशाल और विविध भौगोलिक विस्तार विभिन्न प्रकार की मृदा का निर्माण करता है, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अनूठी विशेषताएँ हैं। मृदा की संरचना, बनावट और उर्वरता में क्षेत्रीय विविधताएँ कृषि पद्धतियों, फसल सघनता एवं भूमि क्षरण के पैटर्न को महत्त्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती हैं।

- पंजाब जैसे क्षेत्र गहन कृषि के कारण मृदा क्षरण का सामना कर रहे हैं तथा राजस्थान जैसे राज्य मरुस्थलीकरण से जूझ रहे हैं, अतः देश की मृदा संबंधी चुनौतियाँ क्षेत्र-विशिष्ट हैं।

मुख्य भाग:

क्षेत्रीय मृदा प्रकार और फसल गहनता पर उनका प्रभाव:

- जलोढ़ मृदा: मुख्य रूप से सिंधु-गंगा के मैदानों में पाई जाने वाली ये मृदा उपजाऊ होती है और उच्च गहनता वाली फसल के लिये अनुकूल होती है।

- समृद्ध पोषक तत्त्व सामग्री प्रति वर्ष कई फसल चक्रों की अनुमति देती है, विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में।

- गेहूँ, चावल और गन्ना आम फसलें हैं। हालाँकि, इन क्षेत्रों में अत्यधिक फसल उगाने से पोषक तत्त्वों की कमी हो सकती है, जिससे संवहनीयता के लिये फसल चक्रीकरण आवश्यक हो जाता है।

- काली मृदा: मुख्य रूप से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश तथा गुजरात और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में पाई जाने वाली काली मृदा (रेगुर मृदा) चूना, लोहा और मैग्नीशियम जैसे खनिजों से समृद्ध होती है, जो इसे कपास की कृषि के लिये आदर्श बनाती है।

- ये मृदा मध्यम फसल गहनता को सहारा देती है, लेकिन अत्यधिक सिंचाई के दौरान जलभराव की संभावना रहती है, जिससे फसल की उपज प्रभावित होती है।

- लाल मृदा: लाल मृदा, जो दक्षिणी भारत (तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश) में आम है, में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और कार्बनिक पदार्थ कम होते हैं, जिसके कारण फसल गहनता कम होती है।

- इन क्षेत्रों में मूंगफली, कपास और दालें जैसी फसलें अधिक आम हैं, लेकिन अपर्याप्त उर्वरता के कारण प्रायः प्रतिवर्ष उगाई जाने वाली फसलों की संख्या सीमित हो जाती है।

- मरुस्थलीय मृदा: राजस्थान जैसे शुष्क और अर्द्ध-शुष्क क्षेत्रों में पाई जाने वाली मरुस्थलीय मृदा में पोषक तत्त्व एवं नमी कम होती है।

- फसल गहनता अपेक्षाकृत कम है, केवल सूखा सहिष्णु फसलें जैसे कदन्न और दलहन ही उगाई जाती हैं।

- इन क्षेत्रों को जल की कमी, फसल पैटर्न की कमी तथा कृषि को सिंचाई पर अत्यधिक निर्भर बनाने जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

- लैटेराइट मृदा: पश्चिमी और पूर्वी तटीय क्षेत्रों, विशेष रूप से केरल, कर्नाटक व गोवा में पाई जाने वाली ये मृदा लोहे एवं एल्यूमीनियम से समृद्ध होती है, लेकिन नाइट्रोजन एवं फॉस्फोरस जैसे आवश्यक पोषक तत्त्वों की कमी होती है।

- इससे इस क्षेत्र की फसल गहनता कम हो जाती है तथा काजू, रबड़ और चाय जैसी फसलें प्रमुखता से उगाई जाती हैं।

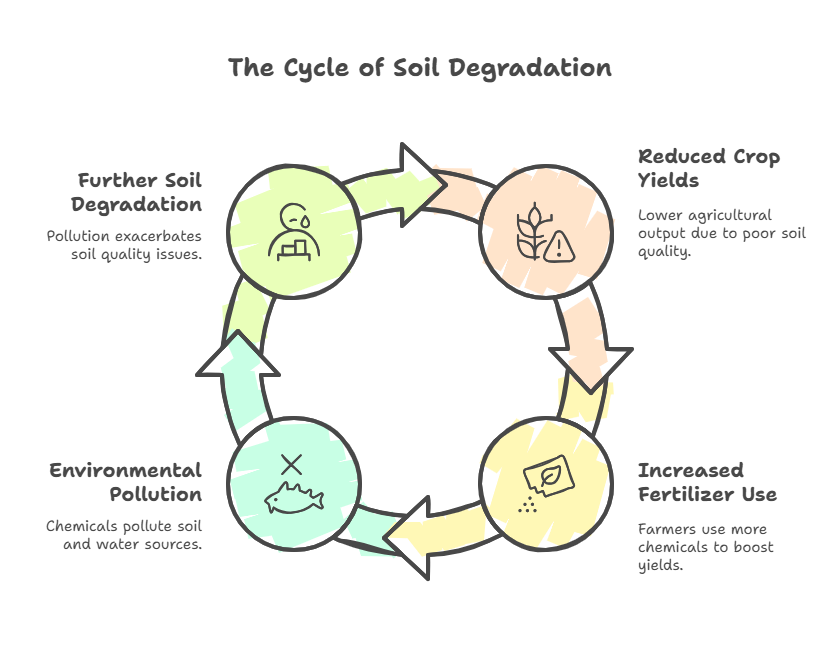

कृषि पर मृदा क्षरण का प्रभाव:

- अपरदन और मरुस्थलीकरण: राजस्थान, महाराष्ट्र के कुछ भागों व मध्य प्रदेश जैसे क्षेत्रों की स्थलाकृति एवं मृदा की संरचना उन्हें मृदा अपरदन और मरुस्थलीकरण के लिये अत्यधिक संवेदनशील बनाती है, विशेष रूप से तब जब अतिचारण, निर्वनीकरण और एकल फसल जैसी कृषि पद्धतियों का उचित प्रबंधन नहीं किया जाता है।

- मृदा अपरदन से भूमि की उपजाऊ ऊपरी मृदा नष्ट हो जाती है, जिससे कृषि उत्पादकता कम हो जाती है।

- लवणीकरण और जलभराव: जिन क्षेत्रों में सिंचाई गहन है, जैसे कि सिंधु-गंगा के मैदानों में, जल के अत्यधिक उपयोग से जलभराव और मृदा का लवणीकरण होता है। इससे भूमि कम उत्पादक हो जाती है, जिससे फसल की सघनता कम हो जाती है।

- मृदा में लवणों की वृद्धि से न केवल इसकी संरचना खराब होती है बल्कि यह कई फसलों के लिये अनुपयुक्त भी हो जाती है।

- उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों को इन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे दीर्घकालिक कृषि व्यवहार्यता कम हो रही है।

- मृदा उर्वरता की हानि: निरंतर एकल फसल उत्पादन, विशेष रूप से उपजाऊ जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्रों में, आवश्यक पोषक तत्त्वों को समाप्त कर देता है, जिससे मृदा की उर्वरता समाप्त हो जाती है।

- पंजाब और हरियाणा के उच्च-तीव्रता वाले फसल क्षेत्रों में यह देखा जा रहा है। प्राकृतिक उर्वरता के नुकसान की भरपाई के लिये रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से समय के साथ मृदा स्वास्थ्य बिगड़ता है।

- अम्लीकरण: कुछ क्षेत्र, विशेष रूप से केरल और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में लैटेराइट मृदा वाले क्षेत्र, रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग के कारण मृदा के अम्लीकरण के प्रति संवेदनशील हैं।

- इससे मृदा की पोषक तत्त्वों को धारण करने की क्षमता कम हो जाती है, जिससे फसल की उपज और कृषि संवहनीयता प्रभावित होती है।

क्षरण से निपटने के लिये संधारणीय कृषि पद्धतियाँ:

- फसल चक्र और विविधीकरण: फसल चक्र और विविध फसल प्रणालियों को प्रोत्साहित करने से मृदा की उर्वरता को पुनर्स्थापित करने तथा मृदा के क्षय के जोखिम को कम करने में सहायता मिल सकती है।

- काली और जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्रों में, अनाज के साथ फलियाँ एवं दालें उगाने से मृदा के स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है।

- जल संरक्षण तकनीकें: जल की कमी वाले क्षेत्रों में, जैसे कि मरुस्थली मृदा वाले क्षेत्रों में, वर्षा जल संचयन, ड्रिप सिंचाई और अन्य जल-कुशल कृषि पद्धतियों को अपनाने से जलभराव एवं लवणीकरण के प्रभाव को कम किया जा सकता है।

- जैविक कृषि: जैविक उर्वरकों का उपयोग, मल्चिंग तथा रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के उपयोग को कम करने से मृदा स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद मिल सकती है, विशेष रूप से लाल व लैटेराइट मृदा वाले क्षेत्रों में, जहाँ प्राकृतिक उर्वरता कम है।

- कृषि वानिकी और मृदा संरक्षण: पश्चिमी घाट और हिमालय के कुछ हिस्सों जैसे अपरदन की संभावना वाले क्षेत्रों में, कृषि वानिकी व मृदा संरक्षण पद्धतियाँ (जैसे: समोच्च जुताई और वेदिका कृषि) आगे क्षरण को रोकने एवं मृदा संरचना को बनाए रखने में सहायता कर सकती हैं।

निष्कर्ष:

भारत में मृदा के प्रकारों में क्षेत्रीय विविधताएँ कृषि की फसल तीव्रता तथा भूमि क्षरण पर गहरा प्रभाव डालती हैं। जैसा कि महात्मा गांधी ने सही कहा है— “पृथ्वी हर व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति कर सकती है, लेकिन हर व्यक्ति के लालच की नहीं।” कृषि की बढ़ती माँगों को पूरा करने के साथ-साथ पर्यावरण की रक्षा करते हुए भूमि संसाधनों का सतत् प्रबंधन अत्यावश्यक है, ताकि वर्ष 2030 तक 'भूमि क्षरण शून्यता' की दिशा में प्रगति सुनिश्चित की जा सके।