-

प्रश्न :

प्रश्न. लोक प्रशासन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) और स्वचालन (ऑटोमेशन) का आगमन भारत में शासन संरचनाओं को नया आकार दे रहा है। सार्वजनिक सेवाओं में AI को एकीकृत करने की संस्थागत और प्रक्रियात्मक चुनौतियों का मूल्यांकन कीजिये। (250 शब्द)

01 Jul, 2025 सामान्य अध्ययन पेपर 2 राजव्यवस्थाउत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- लोक प्रशासन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और ऑटोमेशन के आगमन के बारे में जानकारी देकर उत्तर की शुरुआत कीजिये।

- शासन में AI और स्वचालन के प्रमुख अनुप्रयोगों पर गहन अध्ययन

- संस्थागत और प्रक्रियात्मक चुनौतियों पर प्रकाश डालिये

- सार्वजनिक सेवाओं में AI और स्वचालन एकीकरण की चुनौतियों से निपटने के उपाय बताएँ

- उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

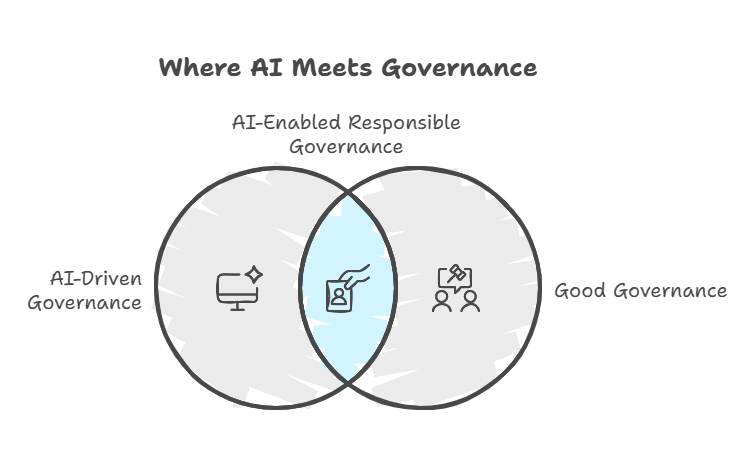

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) और स्वचालन (ऑटोमेशन) का लोक प्रशासन में एकीकरण भारत में शासन प्रणाली में क्रांतिकारी परिवर्तन ला रहा है। हाल ही में भारत और फ्राँस की सह-अध्यक्षता में आयोजित पेरिस AI एक्शन समिट इस क्षेत्र में भारत की अहम भूमिका को दर्शाता है, जहाँ भारत ने शासन से जुड़ी वैश्विक AI रूपरेखा को आकार देने में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया।

मुख्य भाग:

शासन में AI और ऑटोमेशन के प्रमुख अनुप्रयोग:

- नीति निर्माण और निर्णय लेने में सुधार: AI डेटा-संचालित निर्णय लेने में सक्षम बनाता है, जहाँ विशाल डेटासेट सामाजिक-आर्थिक रुझानों का पूर्वानुमान करने और संसाधन आवंटन को अनुकूलित करने में मदद करते हैं।

- उदाहरण के लिये, नीति आयोग ने IIT दिल्ली के साथ मिलकर उपग्रह मानचित्रों का उपयोग करके सामाजिक-आर्थिक स्थितियों का पूर्वानुमान लगाने के लिये एक AI उपकरण विकसित किया है।

- सार्वजनिक सेवा वितरण को मज़बूत करना: AI-संचालित स्वचालन सेवा दक्षता में सुधार करता है, देरी को कम कर मानवीय त्रुटि को न्यूनतम (विशेषकर शिकायत निवारण प्रणाली और कल्याणकारी योजनाओं के वितरण में) करता है।

- स्मार्ट सिटीज मिशन के अंतर्गत इंडिया अर्बन डेटा एक्सचेंज (IUDX) एक AI-संचालित डेटा-शेयरिंग प्लेटफॉर्म है जिसका उद्देश्य शहरी शासन को बढ़ाना है।

- कानून प्रवर्तन और आंतरिक सुरक्षा में सुधार: चेहरे की पहचान और भविष्यसूचक पुलिसिंग जैसे AI उपकरण कानून प्रवर्तन एजेंसियों को आपराधिक गतिविधियों पर नज़र रखने और सार्वजनिक सुरक्षा बढ़ाने में मदद कर रहे हैं।

- दिल्ली पुलिस द्वारा चेहरे की पहचान करने वाली प्रणालियों में AI का उपयोग करने से अपराधियों की पहचान करने और गुमशुदा व्यक्तियों का पता लगाने में मदद मिलती है।

- स्वास्थ्य सेवा और महामारी प्रबंधन में क्रांतिकारी बदलाव: निदान, रोबोटिक सर्जरी और रोग निगरानी के लिये एआई-संचालित उपकरण स्वास्थ्य परिणामों में सुधार ला रहे हैं और समय पर हस्तक्षेप को सक्षम बना रहे हैं।

- निरामाई जैसी स्टार्टअप कंपनियाँ AI का उपयोग करके ब्रेस्ट कैंसर की प्रारंभिक पहचान कर रही हैं, जो स्वास्थ्य क्षेत्र में AI की व्यापक संभावनाओं को दर्शाता है।

- कृषि उत्पादकता का अनुकूलन: AI-आधारित सटीक कृषि तकनीकें फसल की उत्पादकता में सुधार, सिंचाई को अनुकूलित तथा कीटों का पता लगा रही हैं।

- 'किसान ई-मित्र' जैसे उपकरण, जो एक AI-संचालित चैटबॉट है, किसानों को सरकारी योजनाओं के बारे में वास्तविक समय की जानकारी प्रदान कर रहे हैं।

संस्थागत एवं प्रक्रियात्मक चुनौतियाँ:

- संस्थागत चुनौतियाँ:

- AI-साक्षरता और कौशल का अभाव: नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में केवल 22% फर्म किसी भी व्यावसायिक प्रक्रिया में AI का उपयोग करती हैं, जो पूरे देश में AI अपनाने में व्यापक अंतर को दर्शाता है।

- तकनीकी प्रगति के साथ तालमेल बनाए रखने के लिये, तेजी से पुनः कौशल विकास की पहल की आवश्यकता है, क्योंकि विश्व आर्थिक मंच के एक अध्ययन के अनुसार, अनुमान है कि AI-संचालित स्वचालन के कारण वर्ष 2025 तक भारत में 75 मिलियन नौकरियाँ समाप्त हो जाएंगी।

- डेटा गोपनीयता और सुरक्षा चिंताएँ: AI सिस्टम बड़े डेटासेट पर बहुत अधिक निर्भर करते हैं, जिससे गोपनीयता संबंधी चिंताएँ बढ़ती हैं। आधार जैसे प्रमुख डेटासेट अत्यधिक असुरक्षित हैं।

- भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) के एक अध्ययन से पता चलता है कि आधार प्रणाली में 1.2 अरब से अधिक लोगों का डेटा संग्रहीत है, जिसे यदि उचित रूप से सुरक्षित नहीं रखा गया तो यह एक बड़ा खतरा उत्पन्न कर सकता है।

- एल्गोरिदम संबंधी पूर्वाग्रह और नैतिक चुनौतियाँ: पूर्वाग्रहों को कायम रखने की AI की क्षमता विश्व स्तर पर अच्छी तरह से प्रलेखित है।

- उदाहरण के लिये, अमेज़न के AI-आधारित भर्ती उपकरण को महिला अभ्यर्थियों के प्रति पक्षपातपूर्ण पाए जाने के बाद बंद कर दिया गया।

- यह कोई अकेला मामला नहीं है। एआई नाव इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि शासन में इस्तेमाल किये जाने वाले कई AI एल्गोरिदम अनजाने में जाति, लिंग और क्षेत्रीय पूर्वाग्रहों को दोहरा सकते हैं।

- उदाहरण के लिये, अमेज़न के AI-आधारित भर्ती उपकरण को महिला अभ्यर्थियों के प्रति पक्षपातपूर्ण पाए जाने के बाद बंद कर दिया गया।

- विनियामक और कानूनी अंतराल: भारत अभी भी एक व्यापक AI विनियामक ढाँचे की दिशा में कार्य कर रहा है।

- हाल ही में OECD की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में यूरोपीय संघ के AI अधिनियम जैसे विशिष्ट AI कानूनों का अभाव है।

- इससे AI को अपनाने में एक महत्त्वपूर्ण कानूनी शून्यता उत्पन्न हो जाती है, जिससे यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि जब AI त्रुटियों के कारण अनुचित परिणाम सामने आते हैं तो इसके लिये कौन ज़िम्मेदार है।

- AI-साक्षरता और कौशल का अभाव: नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में केवल 22% फर्म किसी भी व्यावसायिक प्रक्रिया में AI का उपयोग करती हैं, जो पूरे देश में AI अपनाने में व्यापक अंतर को दर्शाता है।

- प्रक्रियागत चुनौतियाँ:

- बुनियादी ढाँचे और प्रौद्योगिकी अंतराल: NSSO के आँकडों के अनुसार, भारत में केवल 24% ग्रामीण परिवारों के पास इंटरनेट तक पहुँच है, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह आँकड़ा 66% है।

- यह डिजिटल विभाजन AI-संचालित शासन मॉडल के लिये सभी नागरिकों तक समान पहुँच को कठिन बना देता है, विशेष रूप से ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में।

- इसके अतिरिक्त, क्लाउड सेवाओं और उन्नत चिप्स जैसी विदेशी AI प्रौद्योगिकियों पर भारत की निर्भरता, बुनियादी ढाँचे के अंतर को और उजागर करती है।

- नौकरशाही प्रणालियों में परिवर्तन का प्रतिरोध: परंपरागत नौकरशाही प्रणालियाँ नई तकनीकों, विशेष रूप से AI को अपनाने में अक्सर धीमी होती हैं।

- इसके पीछे मुख्य कारण हैं—जमी-जमाई कार्य संस्कृति, पदानुक्रम आधारित संरचना, और सार्वजनिक कर्मचारियों के बीच नौकरी छिन जाने का डर, जिससे बदलाव के प्रति गंभीर प्रतिरोध उत्पन्न होता है।

- डेटा सुलभता और इंटरऑपरेबिलिटी की समस्याएँ: AI को प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिये विशाल और विविध डेटासेट की आवश्यकता होती है। हालाँकि, विभिन्न सरकारी विभागों में केंद्रीकृत, मानकीकृत डेटासेट की कमी है, जिससे पूरे सार्वजनिक प्रशासन प्रणाली में AI उपकरणों को एकीकृत करना मुश्किल हो जाता है।

- अक्सर सरकारी विभाग अपने-अपने अलग-थलग डेटा भंडार (data silos) बनाए रखते हैं, जिससे इंटरऑपरेबिलिटी यानी परस्पर डेटा-साझाकरण की समस्याएँ उत्पन्न होती हैं।

- बुनियादी ढाँचे और प्रौद्योगिकी अंतराल: NSSO के आँकडों के अनुसार, भारत में केवल 24% ग्रामीण परिवारों के पास इंटरनेट तक पहुँच है, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह आँकड़ा 66% है।

सार्वजनिक सेवाओं में AI और स्वचालन एकीकरण की चुनौतियों से निपटने के उपाय:

- AI साक्षरता और पुनः कौशल कार्यक्रम को बढ़ाना: भारत को सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों और नागरिकों के बीच AI साक्षरता बढ़ाने के लिये प्रशिक्षण केंद्रों, विश्वविद्यालयों और ऑनलाइन प्लेटफार्मों में निवेश करना चाहिये।

- सरकारी अधिकारियों के लिये AI पर मुफ्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने के लिये राष्ट्रीय AI पोर्टल का विस्तार किया जा सकता है।

- प्रौद्योगिकी कंपनियों और शैक्षणिक संस्थानों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना, जैसा कि AI-संचालित सामाजिक-आर्थिक पूर्वानुमान के लिये IIT दिल्ली के साथ नीति आयोग की साझेदारी में देखा गया है।

- डेटा गोपनीयता और सुरक्षा ढाँचे को मज़बूत करना: AI से संबंधित चिंताओं को विशेष रूप से संबोधित करने के लिये डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम में संशोधन करना, जैसे कि एल्गोरिदम संबंधी निर्णय लेने में पारदर्शिता सुनिश्चित करना तथा AI-संचालित निगरानी के लिये स्पष्ट दिशा-निर्देश निर्धारित करना।

- डेटा स्थानीयकरण को बढ़ावा देना, जहाँ संवेदनशील डेटा, विशेष रूप से व्यक्तिगत या बायोमेट्रिक डेटा, भारत के भीतर संग्रहीत किया जाता है। इससे विदेशी डेटा उल्लंघनों के जोखिम कम होंगे और गोपनीयता बढ़ेगी।

- सरकारी विभागों में AI नैतिकता समितियों की स्थापना करना, जो डेटा गोपनीयता मानदंडों के अनुपालन को सुनिश्चित करने और व्यक्तिगत डेटा के दुरुपयोग को रोकने के लिये AI प्रणालियों के नियमित ऑडिट के लिये ज़िम्मेदार हों।

- एल्गोरिथम संबंधी पूर्वाग्रह को कम करना और निष्पक्षता सुनिश्चित करना: AI प्रणालियों में पक्षपात की पहचान के लिए मजबूत रूपरेखाओं का विकास और क्रियान्वयन किया जाना चाहिये।

- AI मॉडलों को विविध और प्रतिनिधि डेटा सेट्स पर प्रशिक्षित किया जाना आवश्यक है, ताकि सभी सामाजिक वर्गों की समुचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके।

- भाषिणी परियोजना जैसी पहलों का विस्तार करके भारत की जनसंख्या में विविधता को ध्यान में रखते हुए समावेशी भाषा मॉडल तैयार किया जा सकता है।

- AI निर्णय प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिये एक्सप्लेनेबल AI (XAI) टूल्स का उपयोग अनिवार्य किया जाना चाहिये।

- व्यापक AI विनियामक ढाँचे का विकास: भारत को यूरोपीय संघ के AI अधिनियम के समान एक राष्ट्रीय AI अधिनियम के निर्माण में तेजी लानी चाहिये, जिसमें AI वर्गीकरण, जवाबदेही, नैतिक उपयोग और शासन में पारदर्शिता से संबंधित प्रावधान हों।

- RBI के फिनटेक सैंडबॉक्स की तर्ज पर, ऐसे प्रयास स्वास्थ्य, कराधान और कानून प्रवर्तन जैसे क्षेत्रों में नवाचार और सुरक्षित प्रयोग को प्रोत्साहित कर सकते हैं।

- नियामक सैंडबॉक्स की शुरुआत: ऐसे वातावरण बनाए जाएँ जहाँ AI-आधारित समाधानों को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों में परीक्षण के लिये प्रयोग किया जा सके, वह भी शिथिल नियमों के अंतर्गत।

- यह अधिनियम AI को अपनाने से जुड़ी जोखिमों जैसे गलत निर्णय या निगरानी में दुरुपयोग को कम करने में सहायक होगा।

निष्कर्ष:

AI भारत में शासन प्रणाली को रूपांतरित करने की अपार क्षमता रखता है। शासन में AI के लिये रूपरेखा को 3P: गोपनीयता की सुरक्षा (Protection of privacy), सेवा वितरण में प्रगति (Progress in service delivery), सभी हितधारकों की भागीदारी (Participation from all stakeholders), को प्राथमिकता देनी चाहिये, ताकि एक समावेशी और पारदर्शी प्रणाली का निर्माण किया जा सके।