दिवस 11: भारत में ताजे जल के संकट के शहरी आयामों का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिये। अनियोजित शहरीकरण, जल निकायों का ह्रास तथा कुशासन किस प्रकार भारतीय शहरों में जल संकट को और अधिक बढ़ा रहे हैं, स्पष्ट कीजिये। (250 शब्द)

27 Jun 2025 | सामान्य अध्ययन पेपर 1 | भूगोलदृष्टिकोण / व्याख्या / उत्तर

हल करने का दृष्टिकोण:

|

परिचय:

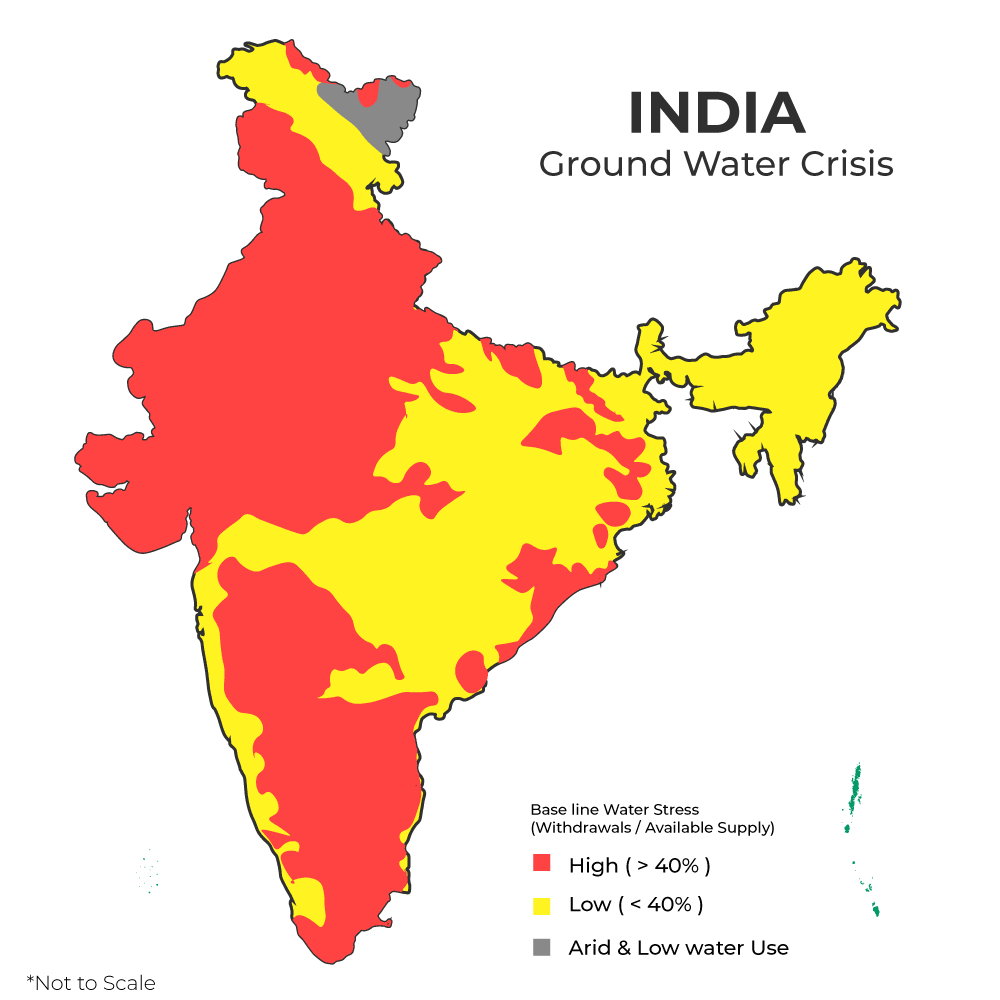

भारत का शहरी ताजे जल (अलवण जल) का संकट केवल प्राकृतिक जल की कमी का परिणाम नहीं है, बल्कि अकुशल शहरी नियोजन और संस्थागत अक्षमताओं का भी परिणाम है। NITI आयोग के समग्र जल प्रबंधन सूचकांक (2018) के अनुसार, वर्ष 2030 तक लगभग 21 भारतीय शहरों में भू-जल समाप्त होने की संभावना है, जिससे 100 मिलियन से अधिक लोग प्रभावित होंगे। बढ़ती शहरी आबादी के साथ, ताजे जल की मांग बढ़ रही है, लेकिन उपलब्धता तीव्रता से घट रही है, जिससे मौसमी कमी और सामाजिक-आर्थिक तनाव बढ़ रहे हैं।

मुख्य भाग:

ताजे जल के संकट का शहरी आयाम

- भारत के शहरी केंद्रों को तीन-प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ रहा है: बढ़ती मांग, घटती आपूर्ति और अप्रभावी शासन।

- यद्यपि भारत को वैश्विक ताजे जल का 4% प्राप्त होता है, फिर भी यह वैश्विक जनसंख्या के लगभग 17% का भरण-पोषण करता है।

- समानांतर जल नियोजन के बिना शहरीकरण ने भारतीय शहरों को दीर्घकालिक जल संकट के प्रति संवेदनशील बना दिया है।

- शहरी केंद्र सकल घरेलू उत्पाद में 60% से अधिक का योगदान करते हैं, फिर भी अनियमित जल आपूर्ति, भूजल पर अत्यधिक निर्भरता और न्यूनतम वर्षा जल संचयन से ग्रस्त हैं।

- उदाहरण के लिये, भारत के सबसे तेज़ी से बढ़ते शहरों में से एक, बंगलुरु, जितना भूजल पुनर्भरण करता है, उससे अधिक भूजल का निष्कर्षण करता है, जिससे दीर्घकालिक जल संधारणीयता को संकट उत्पन्न होता है।

- चेन्नई को वर्ष 2019 में एक “Day Zero” का सामना करना पड़ा, जब उसके प्रमुख जलाशय पूरी तरह सूख गये थे, जिससे एक करोड़ से अधिक लोग पाइप के माध्यम से जल आपूर्ति से वंचित हो गये थे।

संकट के प्रमुख उत्प्रेरक

- अनियोजित शहरीकरण

- प्रायः तीव्र और अव्यवस्थित शहरी विकास ने मौजूदा जल अवसंरचना को प्रभावित कर दिया है।

- पुनर्भरण क्षेत्रों और बाढ़ के मैदानों पर अतिक्रमण के कारण भूजल रिसाव कम हो गया है।

- बिना नियंत्रण के बोरवेल और टैंकरों पर निर्भरता से जलभृत (एक्विफर) का अत्यधिक दोहन हो रहा है, जिससे जलभृतों में कमी आती है।

- नगरीय ऊष्मा द्वीप प्रभाव से जल की मांग और अधिक बढ़ जाती है।

- उदाहरण: गुरुग्राम का तीव्र शहरी विस्तार हरित क्षेत्रों को कम करता जा रहा है जिससे अत्यधिक दोहन किये जा रहे भूजल पर निर्भरता बढ़ती जा रही है।

- पारंपरिक जल निकायों का ह्रास

- शहरी विकास के कारण प्रायः झीलों, तालाबों और आर्द्रभूमियों (जो प्राकृतिक भंडारण एवं पुनर्भरण प्रणालियों के रूप में कार्य करते हैं) का ह्रास होता है।

- भूमि-पूर्ति (लैंडफिलिंग) और रियल एस्टेट विकास ने स्थानीय जलाशयों को नष्ट कर दिया है।

- अवैध अतिक्रमणों के कारण जल का पुनर्भरण घट गया है और बाढ़ की घटनाएँ बढ़ी हैं।

- उदाहरण: भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc) की एक रिपोर्ट के अनुसार, बंगलुरु में वर्ष 1970 के बाद से लगभग 79% झीलें सुख गई हैं या उनका ह्रास हो गया गई जिससे यहाँ की जल-संग्रहण क्षमता में भारी गिरावट आयी है।

- कुशासन और संस्थागत विखंडन

- शासन की विफलता एक मुख्य मुद्दा है।

- अतिव्यापी भूमिकाओं वाली खंडित संस्थाताएँ जल परियोजना के क्रियान्वयन में विलंब करती हैं।

- अप्रभावी मूल्य निर्धारण, अपर्याप्त मीटरिंग और अत्यधिक गैर-राजस्व जल (NRW) से दक्षता में भारी कमी आती है।

- जल आपूर्ति का प्रबंधन प्रायः तर्कसंगत ढंग से न होकर राजनीतिक हितों के अनुसार किया जाता है।

- उदाहरण: मुंबई में जल रिसाव और चोरी के कारण 27% गैर-राजस्व जल की हानि होती है, जिससे अत्यधिक अक्षमताएँ उत्पन्न होती हैं।

संकट के परिणाम

- जल तक असमान पहुँच — झुग्गियों और वंचित समुदायों को सबसे अधिक कष्ट झेलना पड़ता है।

- निजी टैंकरों और वॉटर माफियाओं का उदय।

- दूषित जल स्रोतों और निम्न स्तरीय स्वच्छता के कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ।

- सामाजिक अशांति, जैसा कि चेन्नई 'डे ज़ीरो' संकट (वर्ष 2019) में देखा गया।

नीतिगत उपाय और सरकारी हस्तक्षेप

- कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिये अटल मिशन (AMRUT): इस योजना का मुख्य ध्यान जलापूर्ति और सीवेज व्यवस्था पर है।

- जल जीवन मिशन (शहरी): इसका उद्देश्य प्रत्येक शहरी घर में नल जल की आपूर्ति सुनिश्चित करना है।

- स्मार्ट सिटी मिशन: इसमें जल निकायों के पुनरुद्धार को भी सम्मिलित किया गया है।

- कुछ पायलट शहरों में स्मार्ट जल मीटरिंग के लिये इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) का उपयोग: जल उपयोग पर निगरानी और कुशल प्रबंधन हेतु यह तकनीकी उपाय अपनाया गया है।

निष्कर्ष:

शहरी जल संकट वस्तुतः जल की वास्तविक कमी नहीं, बल्कि योजना निर्माण और शासन की विफलता का परिणाम है। पर्यावरणविद् सुनीता नारायण के शब्दों में, "हम जल की कमी के कारण जल संकट में नहीं हैं, बल्कि हमारे कुप्रबंधन के कारण हैं।"

इस संकट से उबरने के लिये एक समग्र जल शासन मॉडल की आवश्यकता है, जिसमें विकेंद्रीकृत वर्षा जल संचयन, शहरी आर्द्रभूमियों की रक्षा, न्यायसंगत मूल्य निर्धारण तथा सशक्त शहरी स्थानीय निकायों की भूमिका को सुनिश्चित किया जाये।