पंचायतें: कितनी प्रभावी! | 03 Aug 2019

संदर्भ

भारत में पंचायती राज व्यवस्था, दूसरे शब्दों में जिसे स्थानीय स्वशासन भी कहा जाता है, की शुरुआत हुए 25 वर्षों से अधिक समय हो चुका है किन्तु अब भी इस व्यवस्था की सफलता पर प्रश्न उठते हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहलाता है और कोई भी देश, राज्य या संस्था सही मायने में लोकतांत्रिक तभी मानी जा सकती है जब शक्तियों का उपयुक्त विकेंद्रीकरण हो एवं विकास का प्रवाह ऊपरी स्तर से निचले स्तर (Top to Bottom) की ओर होने के बजाय निचले स्तर से ऊपरी स्तर (Bottom to Top) की ओर हो।

परिभाषा

स्थानीय स्वशासन का अर्थ है, शासन-सत्ता को एक स्थान पर केंद्रित करने के बजाय उसे स्थानीय स्तरों पर विभाजित किया जाए, ताकि आम आदमी की सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित हो सके और वह अपने हितों व आवश्यकताओं के अनुरूप शासन-संचालन में अपना योगदान दे सके।

स्वतंत्रता के पश्चात् पंचायती राज की स्थापना लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की अवधारणा को साकार करने के लिये उठाए गए महत्त्वपूर्ण कदमों में से एक थी। वर्ष 1993 में संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता मिली थी। इसका उद्देश्य था देश की करीब ढाई लाख पंचायतों को अधिक अधिकार प्रदान कर उन्हें सशक्त बनाना और उम्मीद थी कि ग्राम पंचायतें स्थानीय ज़रुरतों के अनुसार योजनाएँ बनाएंगी और उन्हें लागू करेंगी।

पृष्ठभूमि

- भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक ‘लाॅर्ड रिपन’ को माना जाता है। वर्ष 1882 में उन्होंने स्थानीय स्वशासन संबंधी प्रस्ताव दिया जिसे स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का ‘मैग्नाकार्टा’ कहा जाता है। वर्ष 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत प्रांतों में दोहरे शासन की व्यवस्था की गई तथा स्थानीय स्वशासन को हस्तांतरित विषय सूची में रखा गया। वर्ष 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत इसे और व्यापक व सुदृढ़ बनाया गया।

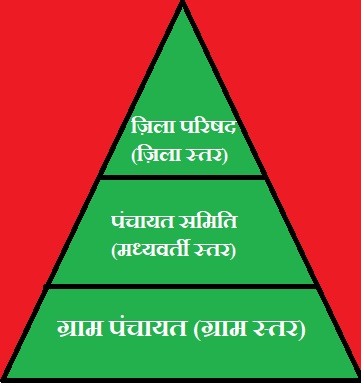

- स्वंत्रता के पश्चात् वर्ष 1957 में योजना आयोग (जिसका स्थान अब नीति आयोग ने ले लिया है) द्वारा ‘सामुदायिक विकास कार्यक्रम’ और ‘राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम’ के अध्ययन के लिये ‘बलवंत राय मेहता समिति’ का गठन किया गया। नवंबर 1957 में समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी जिसमें त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था- ग्राम स्तर, मध्यवर्ती स्तर एवं ज़िला स्तर लागू करने का सुझाव दिया।

- वर्ष 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशें स्वीकार कीं तथा 2 अक्तूबर, 1959 को नागौर ज़िले (राजस्थान) में तत्कालीन प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू द्वारा देश की पहली त्रि-स्तरीय पंचायत का उद्घाटन किया गया।

- वर्ष 1993 में 73वें व 74वें संविधान संशोधन से भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्ज़ा प्राप्त हुआ।

पंचायती राज व्यवस्था की त्रि-स्तरीय संरचना

73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1992

- 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 तत्कालीन प्रधानमंत्री पी. वी. नरसिम्हा राव के कार्यकाल में प्रभावी हुआ।

- विधेयक के संसद द्वारा पारित होने के बाद 20 अप्रैल, 1993 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई और 24 अप्रैल, 1993 से 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम लागू हुआ। अतः 24 अप्रैल को ‘राष्ट्रीय पंचायत दिवस’ के रूप में मनाया जाता है।

- इस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में भाग-9 जोड़ा गया था।

- मूल संविधान में भाग-9 के अंतर्गत पंचायती राज से संबंधित उपबंधों की चर्चा (अनुच्छेद 243) की गई है । भाग-9 में ‘पंचायतें’ नामक शीर्षक के तहत अनुच्छेद 243-243ण (243-243O) तक पंचायती राज से संबंधित उपबंध हैं।

- 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और इसके तहत पंचायतों के अंतर्गत 29 विषयाें की सूची की व्यवस्था की गई।

11वीं अनुसूची में शामिल विषय

- कृषि (कृषि विस्तार शामिल)।

- भूमि विकास, भूमि सुधार कार्यान्वयन, चकबंदी और भूमि संरक्षण।

- लघु सिंचाई, जल प्रबंधन और जल-विभाजक क्षेत्र का विकास।

- पशुपालन, डेयरी उद्योग और कुक्कुट पालन।

- मत्स्य उद्योग।

- सामाजिक वानिकी और फार्म वानिकी।

- लघु वन उपज।

- लघु उद्योग जिसके अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी शामिल हैं।

- खादी, ग्राम उद्योग एवं कुटीर उद्योग।

- ग्रामीण आवासन।

- पेयजल।

- ईंधन और चारा।

- सड़कें, पुलिया, पुल, फेरी, जलमार्ग और अन्य संचार साधन।

- ग्रामीण विद्युतीकरण, जिसके अंतर्गत विद्युत का वितरण शामिल है।

- अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत।

- गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम।

- शिक्षा, जिसके अंतर्गत प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय भी हैं।

- तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा।

- प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा।

- पुस्तकालय।

- सांस्कृतिक क्रियाकलाप।

- बाज़ार और मेले।

- स्वास्थ्य और स्वच्छता (अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और औषधालय)।

- परिवार कल्याण।

- महिला और बाल विकास।

- समाज कल्याण (दिव्यांग और मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों का कल्याण)।

- दुर्बल वर्गों का तथा विशिष्टतया अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का कल्याण।

- सार्वजनिक वितरण प्रणाली।

- सामुदायिक आस्तियों का अनुरक्षण।

74वाँ संविधान संशोधन

- भारतीय संविधान में 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा नगरपालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया तथा इस संशोधन के माध्यम से संविधान में ‘भाग 9क’ जोड़ा गया एवं यह 1 जून, 1993 से प्रभावी हुआ।

- अनुच्छेद 243त (243P) से 243यछ (243ZG) तक नगरपालिकाओं से संबंधित उपबंध किये गए हैं। नगरपालिकाओं का गठन अनुच्छेद 243थ (243Q) में नगरपालिकाओं के तीन स्तरों के बारे में उपबंध हैं, जो इस प्रकार हैं-

- नगरपालिका :

- नगर पंचायत - ऐसे संक्रमणशील क्षेत्रोंं में गठित की जाती है, जो गाँव से शहरों में परिवर्तित हो रहे हैं।

- नगरपालिका परिषद - छोटे शहरों अथवा लघु नगरीय क्षेत्रोंं में गठित किया जाता है।

- नगर निगम - बड़े नगरीय क्षेत्रोंं, महानगरों में गठित की जाती है।

- इसी संशोधन द्वारा संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसके अंतर्गत नगरपालिकाओं को 18 विषयों की सूची विनिर्दिष्ट की गई है।

12वीं अनुसूची में शामिल विषय

- नगरीय योजना।

- भूमि उपयोग का विनियमन और भवनों का निर्माण।

- आर्थिक व सामाजिक विकास योजना।

- सड़कें और पुल।

- घरेलू, वाणिज्यिक और औद्योगिक प्रयोजनों के लिये जल आपूर्ति।

- लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, सफाई और कूड़ा करकट प्रबंधन।

- अग्निशमन सेवाएँ।

- नगरीय वानिकी, पर्यावरण का संरक्षण और पारिस्थितिक आयामों की अभिवृद्धि ।

- समाज के दुर्बल वर्ग, जिनके अंतर्गत दिव्यांग और मानसिक रूप से मंद व्यक्ति भी हैं, के हितों की रक्षा।

- झुग्गी बस्ती सुधार और प्रोन्नयन।

- नगरीय निर्धनता उन्मूलन।

- नगरीय सुख-सुविधाओं और अन्य सुविधाओं, जैसे- पार्क, उद्यान, खेल के मैदान आदि की व्यवस्था।

- सांस्कृतिक, शैक्षणिक और सौंदर्यपरक आयामों की अभिवृद्धि।

- शव गाड़ना और कब्रिस्तान, शवदाह और श्मशान तथा विद्युत शवदाह गृह।

- कांजी हाऊस पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण।

- जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण।

- सार्वजनिक सुख सुविधाएँ, जिसके अंतर्गत सड़कों पर प्रकाश, पार्किंग स्थल, बस स्टॉप और जन सुविधाएँ भी हैं।

- वधशालाओं और चर्मशोधनशालाओं का विनियमन।

वर्तमान स्थिति

- केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय ने वर्ष 2015-2016 में विकेंद्रीकृत रिपोर्ट जारी की थी जिसके अनुसार, देश में कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जिसे पंचायतों को सशक्त करने के लिये100 अंक प्रदान किये जाएँ।

- अधिकतर ग्राम पंचायतों के पास उनके अपने कार्यभवन नहीं हैं एवं कर्मचारियों का भी अभाव है।

- कुछ राज्यों जैसे-केरल, कर्नाटक में 11वीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल 29 विषयों में लगभग 22-27 विषयों का हस्तांतरण पंचायतों को किया गया है लेकिन कुछ राज्यों जैसे-उत्तर प्रदेश में केवल 4-7 विषयों का हस्तांतरण किया गया है।

- राज्य सरकारों में पंचायतों को मज़बूत करने की राजनैतिक दृढ़ता का अभाव है

पंचायतों से संबंधित अनुच्छेदः एक नज़र में

| अनुच्छेद | विषय-वस्तु |

| 243 | परिभाषाएँ |

| 243क | ग्राम सभा |

| 243ख | पंचायतों का गठन |

| 243ग | पंचायतों की संरचना |

| 243घ | स्थानों का आरक्षण |

| 243घ | पंचायतों की अवधि आदि |

| 243च | सदस्यता के लिये निरर्हताएँ |

| 243छ | पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व |

| 243ज | पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्तियाँ और उनकी निधियाँ |

| 243झ | वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिये वित्त आयोग का गठन |

| 243ञ | पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा |

| 243ट | पंचायतों के लिये निर्वाचन |

| 243ठ | संघ-राज्य क्षेत्रोंं में लागू होना |

| 243ड | इस भाग का कतिपय क्षेत्रोंं पर लागू न होना |

| 243ढ | विद्यमान विधियों और पंचायतों का बने रहना |

| 243ण | निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्ज़न |

पंचायती राज का महत्त्व

- इसके माध्यम से शासन में समाज के अंतिम व्यक्ति की भागीदारी सुनिश्चित होती है जिससे सुदूर ग्रामीण प्रदेशों के नागरिक भी लोकतंत्रात्मक संगठनों में रुचि लेते हैं।

- स्थानीय लोगों को उस स्थान विशेष की परिस्थितियों, समस्याओं एवं चुनौतियों की बेहतर जानकारी होती है, अत: निर्णय में विसंगतियों की संभावना न्यूनतम होती है।

- पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से पेसा अधिनियम (PESA Act) जैसे प्रावधानों को लागू करने से हाशिये पर रहने वाले समुदाय भी अपने अस्तित्व एवं मूल्यों से समझौता किये बगैर शासन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं।

- साथ ही महिलाओं को न्यूनतम एक-तिहाई आरक्षण प्रदान करने से महिलाएँ भी मुख्यधारा में शामिल होती हैं।

- यह स्वस्थ राजनीति की प्रथम पाठशाला साबित हो सकती है जहाँ से ज़मीनी स्तर पर समाज के प्रत्येक पहलू की समझ रखने वाले एवं स्थानीय समस्याओं के प्रति संवेदनशील नेता भविष्य के लिये तैयार हो सकते हैं।

- इसके माध्यम से केंद्र एवं राज्य सरकारों के मध्य स्थानीय समस्याओं को विभाजित कर उनका समाधान अधिक प्रभावी तरीके से किया जा सकता है।

- पंचायतें अगर सशक्त बनेंगी तो ग्रामीण स्तर पर कला एवं शिल्प, हस्तकला, हस्तकरघा आदि जैसे सूक्ष्म उद्योगों को प्रोत्साहन प्रदान करेंगी जिससे रोज़गार में वृद्धि एवं प्रवासन में कमी होगी।

पेसा अधिनियम, 1996

‘भूरिया समिति’ की सिफारिशों के आधार पर संसद में वर्ष 1996 में ‘पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रोंं का विस्तार) विधेयक’ प्रस्तुत किया गया। दिसंबर 1996 में दोनों सदनों से पारित होने के उपरांत 24 दिसंबर को राष्ट्रपति की सहमति के पश्चात् ‘पेसा अधिनियम’ अस्तित्व में आया।

पेसा अधिनियम द्वारा ग्राम सभा एवं पंचायतों को प्रदत्त शक्तियाँ

- भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास में अनिवार्य परामर्श का अधिकार।

- एक उचित स्तर पर पंचायतों को लघु जल निकायों की योजना और प्रबंधन का कार्य सौंपा गया।

- एक उचित स्तर पर ग्राम सभा एवं पंचायतों द्वारा खान और खनिजों के लिये संभावित लाइसेंस, पट्टा, रियायतें देने के लिये अनिवार्य सिफारिशें करने का अधिकार।

- मादक द्रव्यों की बिक्री/खपत को विनियमित करने का अधिकार।

- लघु वनोपज का स्वामित्व।

- भूमि हस्तांतरण को रोकना और हस्तांतरित भूमि की बहाली।

- ग्रामीण हाट-बाजारों का प्रबंधन।

- अनुसूचित जनजाति को दिये जाने वाले ऋण पर नियंत्रण।

- सामाजिक क्षेत्र में कार्यकर्त्ताओं और संस्थाओं, जनजातीय उप-योजना और संसाधनों सहित स्थानीय योजनाओं पर नियंत्रण।

पेसा अधिनियम का महत्त्व

- ‘पेसा’ आदिवासी क्षेत्रोंं में अलगाव की भावना को कम करेगा।

- सार्वजनिक आबादी में गरीबी और पलायन कम हो जाएगा।

- प्राकृतिक संसाधनों के नियंत्रण एवं प्रबंधन से आजीविका में सुधार होगा।

- जनजातीय आबादी के शोषण में कमी आएगी क्योंकि वे ऋण देने, शराब की बिक्री, खपत एवं ग्रामीण हाट-बाज़ारों का प्रबंधन करने में सक्षम होंगे।

- भूमि के अवैध हस्तांतरण पर रोक लगेगी।

- पेसा अधिनियम जनजातियों में रीति-रिवाजों और जनजातीय आबादी की सांस्कृतिक पहचान एवं विरासत को संरक्षित करेगा।

पंचायती राज्य की सफलता में बाधाएँ

- पंचायतों के पास वित्त प्राप्ति का कोई मजबूत आधार नहीं है उन्हें वित्त के लिये राज्य सरकारों पर निर्भर रहना पड़ता है। ज्ञातव्य है कि राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराया गया वित्त किसी विशेष मद में खर्च करने के लिये ही होता है।

हालाँकि 14वें वित्त आयोग ने पंचायतों के लिये 2 लाख करोड़ रुपए की निधि तय की है जिसे किसी विशेष मद में खर्च करने की बाध्यता नहीं रहेगी।

- कई राज्यों में पंचायतों का निर्वाचन नियत समय पर नहीं हो पाता है।

- कई पंचायतों में जहाँ महिला प्रमुख हैं वहाँ कार्य उनके किसी पुरुष रिश्तेदार के आदेश पर होता है, महिलाएँ केवल नाममात्र की प्रमुख होती हैं। इससे पंचायतों में महिला आरक्षण का उद्देश्य नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है

- क्षेत्रीय राजनीतिक संगठन पंचायतों के मामलों में हस्तक्षेप करते हैं जिससे उनके कार्य एवं निर्णय प्रभावित होते हैं।

- इस व्यवस्था में कई बार पंचायतों के निर्वाचित सदस्यों एवं राज्य द्वारा नियुक्त पदाधिकारियों के बीच सामंजस्य बनाना मुश्किल होता है, जिससे पंचायतों का विकास प्रभावित होता है।

अन्य पक्ष

- शक्तियों का अत्यधिक विकेंद्रीकरण केंद्रीय सत्ता को कमज़ोर कर सकता है, साथ ही अलगाववादी प्रवृत्तियों को बढ़ावा दे सकता है।

- बहुसंख्यक भावनाओं व मान्यताओं के नाम पर जाति, धर्म, लिंग आधारित भेदभाव की घटनाओं में वृद्धि हो सकती है।

पंचायती राज व्यवस्था को और अधिक व्यावहारिक बनाने के उपाय

- केंद्र और राज्य सरकारों की तरह पंचायतों का भी अपना बजट होना चाहिये जिससे वित्तीय मामलों में पंचायतें आत्मनिर्भर हो सकें।

- बजट के साथ-साथ पंचायतों के कार्यों का सामाजिक ऑडिट (Social Audit) भी किया जाना चाहिये, जिससे उनका उत्तरदायित्व सुनिश्चित हो सके।

- पंचायतों के निर्वाचित सदस्यों एवं राज्य द्वारा नियुक्त पदाधिकारियों के अनुक्रम में पारदर्शिता होनी चाहिये जिससें उनके बीच सामंजस्य की समस्या उत्त्पन्न न हो।

- महिलाएँ मानसिक एवं सामाजिक रूप से अधिक-से-अधिक सशक्त बनें जिससे निर्णय लेने के मामलों में आत्मनिर्भर बन सके।

- पंचायतों का निर्वाचन नियत समय पर राज्य निर्वाचन आयोग के मानदंडों पर बिना क्षेत्रीय संगठनों के हस्तक्षेप के होना चाहिये।

- इन्हें और अधिक कार्यकारी अधिकार प्रदान किये जाने चाहिये।

निष्कर्ष

पंचायती राज व्यवस्था राजनीतिक जागरूकता के साथ-साथ आम आदमी के सशक्तीकरण का भी परिचायक है। विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था और सहभागितामूलक लोकतंत्र पंचायती राज व्यवस्था के दो मुख्य घटक हैं। इसकी सफलता केवल स्थानीय स्तर पर लोगों की सक्रियता के लिये ही नहीं बल्कि देश में लोकतंत्र के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये भी आवश्यक है।

अभ्यास प्रश्न: भारतीय राजनीति और समाज में पंचायती राज व्यवस्था कितनी प्रासंगिक है? तर्क सहित विवेचना कीजिये।