विश्व जैव उत्पाद दिवस 2025 और BioE3 नीति | 10 Jul 2025

स्रोत: पी.आई.बी

चर्चा में क्यों?

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DST) ने BIRAC और iBRIC+ के साथ मिलकर जैव प्रौद्योगिकी में समावेशी जनभागीदारी के महत्त्व को उजागर करने के लिये समता, पर्यावरण और अर्थव्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करते हुए विश्व जैव उत्पाद दिवस 2025 का आयोजन किया।

- इस कार्यक्रम में BioE3 ढाँचे के तहत वर्ष 2030 तक 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर की जैव-अर्थव्यवस्था प्राप्त करने के सरकार के लक्ष्य को भी दोहराया गया।

विश्व जैव उत्पाद दिवस

- इस दिवस की शुरुआत वर्ष 2021 में वर्ल्ड बायोइकोनॉमी फोरम द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य जैव-आधारित उत्पादों की क्षमता के प्रति जागरूकता फैलाना है, जो पर्यावरणीय स्थिरता, जलवायु कार्रवाई और हरित नवाचार को बढ़ावा देने में सहायक हैं, क्योंकि ये जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता को कम करते हैं।

iBRIC+

- iBRIC+ (इंडियन बायोइकोनॉमी रिसर्च एंड इनोवेशन कंसोर्टियम प्लस) जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT) की एक रणनीतिक पहल है, जिसका उद्देश्य भारत की जैव-अर्थव्यवस्था को गति देना है। यह एक सहयोगात्मक, बहु-हितधारक मंच के माध्यम से कार्य करता है।

- iBRIC की बुनियाद पर, यह क्षेत्रीय नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को सशक्त बनाने तथा एक सतत् एवं उच्च-प्रदर्शन वाली जैव-अर्थव्यवस्था को समर्थन देने पर अपना ध्यान केंद्रित करता है।

- यह BRIC का पूरक है, जो शासन में सुधार, मानव संसाधन समानता सुनिश्चित करने, NEP-संरेखित अनुसंधान को बढ़ावा देने, अंतर्विषयी सहयोग को सक्षम करने और सामाजिक-आर्थिक प्रभाव को बढ़ाने हेतु राष्ट्रीय मिशनों के साथ अनुसंधान एवं विकास को संरेखित करने के लिये एक ढाँचे के तहत 13 DBT संस्थानों को एकीकृत करता है।

जैव उत्पाद क्या हैं?

- परिचय: जैव उत्पाद (Bioproducts) वे ईंधन, सामग्री और रसायन होते हैं जो नवीकरणीय बायोमास से बनाए जाते हैं, जैसे-फसलें, वृक्ष, शैवाल एवं कृषि अपशिष्ट।

- उदाहरण: जैव ईंधन (इथेनॉल, बायोगैस), बायोप्लास्टिक, जैव-आधारित सौंदर्य प्रसाधन (Bio-based cosmetics) और पौधों से प्राप्त औषधियाँ (Plant-derived medicines)।

- महत्त्व: जैव उत्पाद जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता को कम करते हैं, जिससे वायु प्रदूषण, निर्वनीकरण और जैवविविधता हानि जैसी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है।

- जैव प्रौद्योगिकी नवाचार के माध्यम से वे उत्पाद की गुणवत्ता या प्रदर्शन से समझौता किये बिना जलवायु-संवेदनशील विकास को बढ़ावा देते हैं।

- जैव उत्पादों की श्रेणियाँ:

|

श्रेणी |

उपश्रेणी / उदाहरण |

|

बायोपॉलिमर (Biopolymers) |

|

|

बायोकेमिकल्स (Biochemicals) |

|

|

बायोएडहेसिव्स (Bioadhesives) |

|

|

बायोमेडिसिंस (Biomedicines) |

|

|

बायोपेस्टीसाइड्स (Biopesticides) |

|

- उत्पादन विधियाँ: जैव-उत्पादों का उत्पादन किण्वन, ताप-अपघटन, एंज़ाइम आधारित रूपांतरण और रासायनिक संश्लेषण जैसी विधियों द्वारा किया जाता है।

- जैव अपघटन क्षमता: सभी जैव-उत्पाद जैव अपघटनीय नहीं होते और यह उनके उपयोग के उद्देश्य पर निर्भर करता है। (उदाहरण के लिये: जैव-आधारित पेंट जैव अपघटनीय नहीं होता)।

- फीडस्टॉक्स और स्थिरता: प्रमुख स्रोतों में सोयाबीन, मक्का, गन्ना, सूरजमुखी, अलसी, आलू, शैवाल और माइसीलियम (Mycelium) शामिल हैं।

- कई जैव-उत्पाद कृषि या वानिकी अपशिष्ट का उपयोग करते हैं, जिससे खाद्य आपूर्ति पर दबाव कम होता है। उदाहरण के लिये, सूरजमुखी के बीज निकालने के बाद बचा हुआ अवशेष जैव ईंधन में परिवर्तित किया जा सकता है।

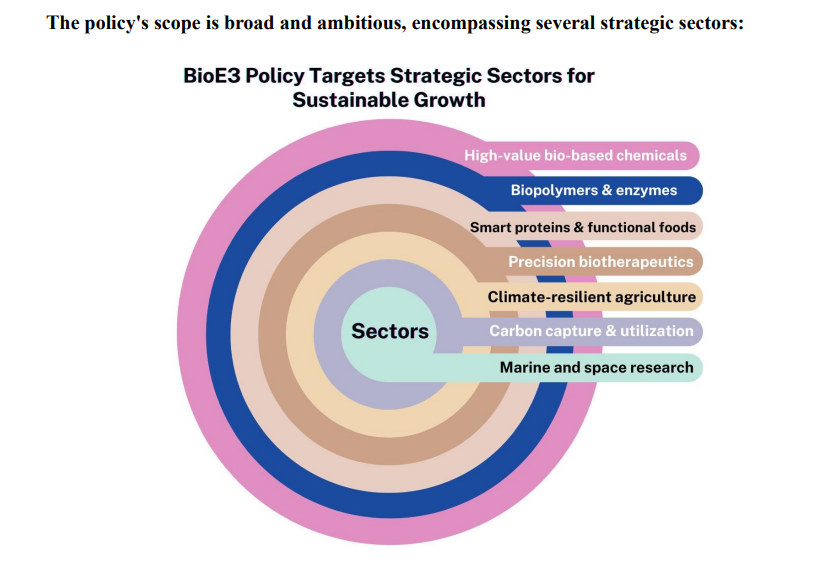

BioE3 नीति क्या है?

- परिचय: BioE3 नीति (अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोज़गार के लिये जैव प्रौद्योगिकी), वर्ष 2024 में जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रमुख क्षेत्रों में उन्नत जैव प्रौद्योगिकी प्रक्रियाओं को एकीकृत करके उच्च प्रदर्शन वाले जैव विनिर्माण को बढ़ावा देने हेतु शुरू की गई है।

- इसका उद्देश्य सतत् प्रथाओं, नवाचार और रोज़गार सृजन के माध्यम से भारत की जैव अर्थव्यवस्था को मज़बूत करना है।

- यह भारत के 'नेट ज़ीरो' कार्बन अर्थव्यवस्था प्राप्त करने तथा चक्रीय जैव अर्थव्यवस्था के माध्यम से सतत् विकास को बढ़ावा देने के व्यापक लक्ष्यों का समर्थन करता है।

- प्रमुख विशेषताएँ:

- जैव विनिर्माण अवसंरचना: यह नीति अनुसंधान और विकास (R & D), उद्यमशीलता को बढ़ावा देने तथा जैव विनिर्माण एवं जैव-एआई हब व बायोफाउंड्रीज़ के निर्माण पर केंद्रित है।

- सतत् जैव-विनिर्माण का समर्थन: 'पर्यावरण के लिये जीवनशैली' (LiFE) पहल के साथ संरेखित, यह नीति पुनर्योजी जैव-अर्थव्यवस्था मॉडल के विकास का समर्थन करती है जो सतत् और संसाधन-कुशल हैं।

- इसमें ज़िम्मेदार जैव प्रौद्योगिकी विकास सुनिश्चित करते हुए भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्द्धात्मकता को बढ़ावा देने के लिते नैतिक जैव सुरक्षा और वैश्विक विनियामक संरेखण पर भी ज़ोर दिया गया है।

- कार्यबल विस्तार: विशेष रूप से टियर-II और टियर-III शहरों में कुशल जैव प्रौद्योगिकी कार्यबल के निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, ताकि नए रोज़गार सृजित किये जा सकें तथा स्थानीय बायोमास का उपयोग करके समावेशी क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा दिया जा सके।

- BioE3 नीति के मुख्य विषय:

- जैव-आधारित रसायन एवं एंज़ाइम: पेट्रोरसायनों के पर्यावरण-अनुकूल विकल्पों को बढ़ावा देना।

- कार्यात्मक खाद्य पदार्थ और स्मार्ट प्रोटीन: पोषक तत्त्वों से भरपूर, सतत् खाद्य स्रोतों का विकास करना।

- परिशुद्ध जैवचिकित्सा: उन्नत लक्षित चिकित्सा उपचार और निदान।

- जलवायु-अनुकूल कृषि: जलवायु परिवर्तन के अनुकूल कृषि तकनीकों का समर्थन करना।

- कार्बन कैप्चर एवं उपयोग (CCU): कार्बन को कैप्चर करने और पुनः उपयोग करने के लिये प्रौद्योगिकियों को प्रोत्साहित करना।

- भविष्योन्मुखी समुद्री एवं अंतरिक्ष अनुसंधान: जैव-विनिर्माण में नवीन समाधानों के लिये समुद्री एवं अंतरिक्ष जैव-प्रौद्योगिकी का अन्वेषण करना।

जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित सरकारी पहल

- राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी विकास रणनीति 2020-25

- राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन

- अटल जय अनुसंधान बायोटेक मिशन

- वन हेल्थ कंसोर्टियम

- बायोटेक पार्क

- जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद (BIRAC)

- जीनोम इंडिया परियोजना

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. पीड़कों को प्रतिरोध के अतिरिक्त वे कौन-सी संभावनाएँ हैं जिनके लिये आनुवंशिक रूप से रूपांतरित पादपों का निर्माण किया गया है? (2012)

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये: (a) केवल 1 और 2 उत्तर: (c) |