राज्य/केंद्रशासित प्रदेशों का स्थापना दिवस | 03 Nov 2025

चर्चा में क्यों?

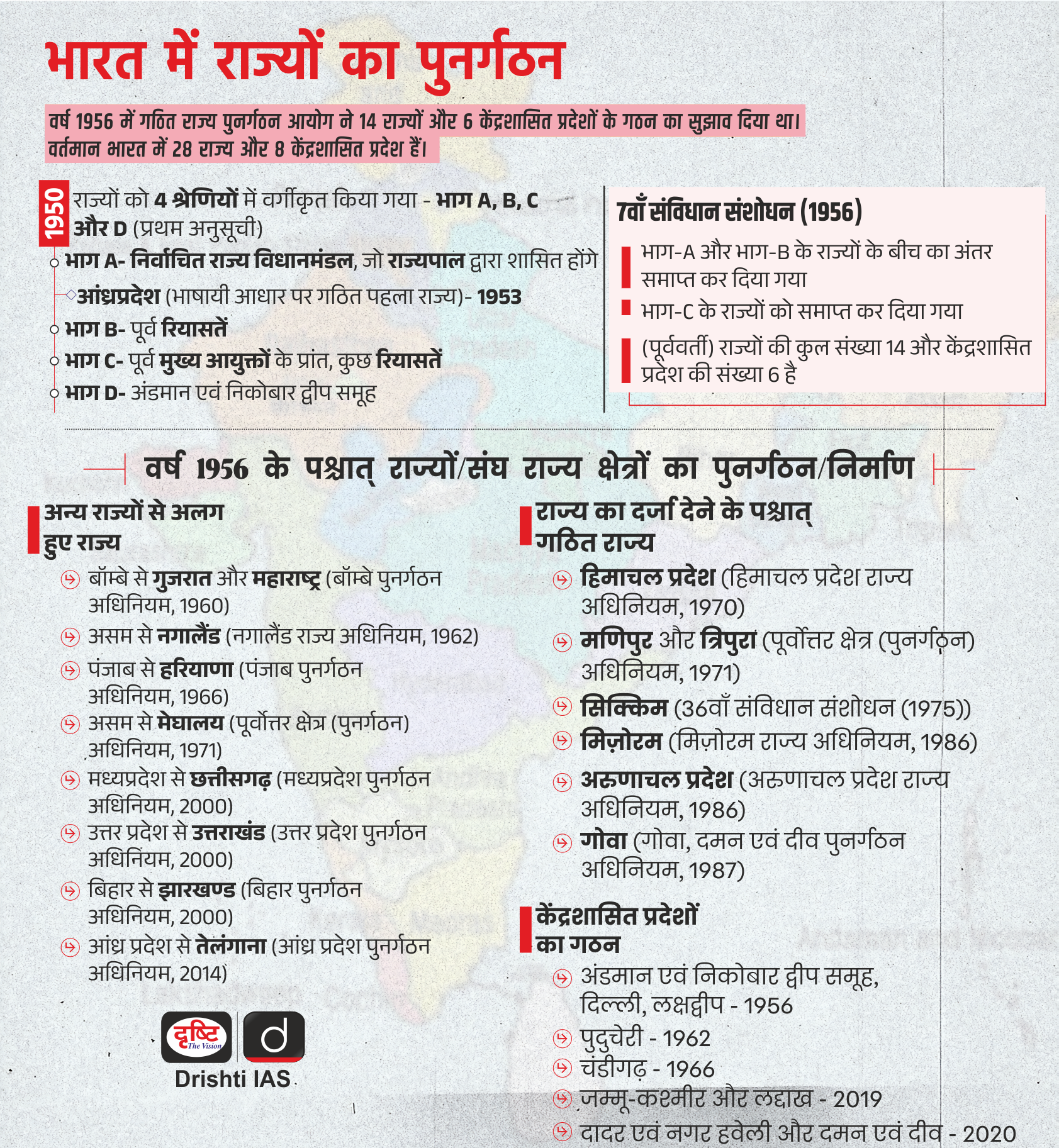

1 नवंबर को, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, पंजाब और तमिलनाडु सहित आठ भारतीय राज्य, साथ ही पाँच केंद्रशासित प्रदेश (UTs) अर्थात् अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दिल्ली, लक्षद्वीप और पुडुचेरी अपना स्थापना दिवस मनाते हैं।

- यह भारत के प्रशासनिक विकास में एक महत्त्वपूर्ण मील का पत्थर है, जिसे राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 और बाद में राज्य विभाजन द्वारा आकार दिया गया।

कौन से भारतीय राज्य और केंद्रशासित प्रदेश 1 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाते हैं?

राज्य

|

राज्य |

गठन |

गठन का आधार |

गठन से पूर्व की स्थिति |

|

आंध्र प्रदेश |

1 नवंबर, 1953 |

आंध्र राज्य वर्ष 1953 में बनाया गया था और 1956 में राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के अंतर्गत आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ। |

आंध्र राज्य और हैदराबाद राज्य का भाग था |

|

कर्नाटक |

1 नवंबर, 1956 |

राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम, 1956 (मूल रूप से मैसूर राज्य के रूप में) |

बॉम्बे राज्य, कूर्ग राज्य, हैदराबाद राज्य और मैसूर राज्य के कुछ हिस्से |

|

केरल |

1 नवंबर, 1956 |

राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम, 1956 |

मद्रास राज्य और त्रावणकोर-कोचीन का भाग |

|

मध्य प्रदेश |

1 नवंबर, 1956 (पुनर्गठित) |

राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम, 1956 |

सेंट्रल प्रोविंसेस और बेरार, तथा पूर्वी राज्यों की रियासतें |

|

तमिलनाडु |

1 नवंबर, 1956 (मद्रास राज्य के रूप में), 1969 में तमिलनाडु नाम रखा गया |

राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम, 1956 |

मद्रास राज्य और त्रावणकोर-कोचीन का भाग |

|

हरियाणा |

1 नवंबर, 1966 |

पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 |

पूर्वी पंजाब का भाग |

|

पंजाब |

1 नवंबर, 1966 (वर्तमान स्वरूप में) |

पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 |

पूर्वी पंजाब का भाग |

|

छत्तीसगढ़ |

1 नवंबर, 2000 |

मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 |

मध्य प्रदेश का भाग |

केंद्रशासित प्रदेश

|

केंद्रशासित प्रदेश |

गठन |

गठन का आधार |

गठन से पूर्व की स्थिति |

|

अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह |

1 नवंबर, 1956 |

राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम, 1956 |

भाग ‘D’ राज्य |

|

दिल्ली |

1 नवंबर, 1956 |

राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम, 1956 |

दिल्ली (भाग ‘C’ राज्य) |

|

लक्षद्वीप |

1 नवंबर, 1956 |

राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम, 1956 |

मद्रास राज्य का भाग |

|

पुडुचेरी |

1 नवंबर, 1954 (वास्तविक नियंत्रण – de facto), 1963 (केंद्रशासित प्रदेश का दर्जा) |

फ्राँस के साथ हस्तांतरण संधि (Treaty of Cession) और केंद्र शासित प्रदेश शासन अधिनियम, 1963 |

फ्राँसीसी भारत की भूमियाँ |

|

चंडीगढ़ |

1 नवंबर, 1966 |

पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 |

पूर्वी पंजाब का भाग |

भारत में राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के गठन से संबंधित प्रावधान क्या हैं?

- भारतीय संविधान का भाग I: इसका शीर्षक है “संघ और उसका क्षेत्र”। जिसमे अनुच्छेद 1 से 4 शामिल हैं।

- यह भारत को "राज्यों का संघ" के रूप में परिभाषित करता है, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के नाम और क्षेत्र निर्दिष्ट करता है तथा संसद को नए राज्यों को शामिल करने या स्थापित करने और मौजूदा राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं या नामों में परिवर्तन का अधिकार प्रदान करता है।

- अनुच्छेद 1: भारत को "राज्यों का संघ" घोषित करता है और इसके क्षेत्र में सभी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और भविष्य में अधिग्रहित किये जाने वाले क्षेत्र शामिल होंगे।

- यह एक अविनाशी केंद्र और लचीली इकाइयों वाले एक मज़बूत संघ के विचार को दर्शाता है।

- अनुच्छेद 2: संसद को संघ में नए राज्यों को शामिल करने या ऐसे नियमों और शर्तों पर नए राज्यों की स्थापना करने का अधिकार देता है, जैसा वह उचित समझे।

- अनुच्छेद 3: यह संसद को किसी मौजूदा राज्य से क्षेत्र अलग करके या दो या अधिक राज्यों या केंद्रशासित प्रदेशों को मिलाकर एक नया राज्य बनाने का अधिकार प्रदान करता है।

- यह किसी भी मौजूदा राज्य के क्षेत्र, सीमाओं या नाम में परिवर्तन की भी अनुमति देता है।

- हालाँकि, इस उद्देश्य के लिये कोई विधेयक केवल राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश से ही प्रस्तुत किया जा सकता है, जिन्हें इसे संबंधित राज्य विधानमंडल के पास उसके विचारों के लिये भेजना होगा।

- राज्य विधानमंडल की राय संसद पर बाध्यकारी नहीं है और केंद्रशासित प्रदेश के मामले में ऐसे किसी संदर्भ की आवश्यकता नहीं है।

- इस प्रावधान ने छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड (2000) और तेलंगाना (2014) के गठन जैसे बड़े पुनर्गठन को संभव बनाया है।

- अनुच्छेद 4: अनुच्छेद 2 या 3 के अंतर्गत बनाया गया कोई भी कानून पहली अनुसूची (राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की सूची) और चौथी अनुसूची (राज्यसभा सीट आवंटन) में संशोधन कर सकता है।

- ऐसे कानून को अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संवैधानिक संशोधन नहीं माना जाता है।

भारत में राज्य पुनर्गठन से संबंधित आयोग

- भाषाई प्रांत आयोग (धर आयोग) (1948): राज्यों के गठन के आधार के रूप में भाषा को अस्वीकार कर दिया गया।

- जेवीपी समिति (1949): जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभि सीतारामैया की सदस्यता वाली इस समिति ने विघटन की आशंकाओं के कारण भाषाई पुनर्गठन के विरुद्ध चेतावनी दी थी। इसने राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा को प्राथमिकता दी।

- राज्य पुनर्गठन आयोग (एसआरसी) (जिसे फ़ज़ल अली आयोग के नाम से भी जाना जाता है) (1953): न्यायमूर्ति फ़ज़ल अली की अध्यक्षता में गठित एसआरसी, जिसमें एच.एन. कुंजरू और के.एम. पणिक्कर सदस्य थे, ने वर्ष 1955 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

- इसने भाषा को एक प्रमुख कारक के रूप में स्वीकार किया, लेकिन 'एक भाषा, एक राज्य' के विचार को अस्वीकार कर दिया और एकता, सुरक्षा तथा प्रशासनिक, आर्थिक और वित्तीय पहलुओं पर ज़ोर दिया।

- इसके परिणामस्वरूप राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 पारित हुआ, जिसने भारत को 14 राज्यों और 6 केंद्रशासित प्रदेशों में पुनर्गठित किया और पुराने भाग क, ख, ग और घ वर्गीकरण को समाप्त कर दिया।

- बाद में, क्षेत्रीय पहचान की मांगों और बेहतर प्रशासनिक दक्षता, आर्थिक विकास और संसाधन नियंत्रण की आवश्यकता के कारण कई भारतीय राज्यों का गठन किया गया।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

1. संविधान के कौन-से अनुच्छेद राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के गठन और पुनर्गठन को नियंत्रित करते हैं?

अनुच्छेद 1 से 4 संघ और उसके क्षेत्र को कवर करते हैं। अनुच्छेद 2 नए राज्यों को स्वीकार या स्थापित करता है, अनुच्छेद 3 संसद को राज्यों के गठन या परिवर्तन का अधिकार प्रदान करता है तथा अनुच्छेद 4 पहली और चौथी अनुसूचियों में आकस्मिक संशोधनों से संबंधित है।

2. अनुच्छेद 2 और 3 के तहत कानूनों को संवैधानिक संशोधन क्यों नहीं माना जाता है?

अनुच्छेद 4 स्पष्ट रूप से कहता है कि अनुच्छेद 2 या 3 के तहत बनाए गए कानून पहली और चौथी अनुसूचियों में संशोधन कर सकते हैं, लेकिन उन्हें अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा, जिससे संसद को सामान्य कानून द्वारा क्षेत्रों का पुनर्गठन करने की अनुमति मिलती है।

3. राज्य पुनर्गठन आयोग का उद्देश्य क्या था?

राज्य पुनर्गठन आयोग ने भाषाई पुनर्गठन की मांगों की जाँच की, एकता और प्रशासनिक दक्षता पर ज़ोर देते हुए मुख्य रूप से भाषाई आधार पर पुनर्गठन की सिफारिश की। इसकी सिफारिशों के परिणामस्वरूप राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 बना।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)

प्रश्न. वर्ष 1953 में जब आंध्र प्रदेश को अलग राज्य बनाया गया था तब उसकी राजधानी किसे बनाया गया था? (2008)

(a) गुंटूर

(b) कुर्नूल

(c) नेल्लोर

(d) वारंगल

उत्तर: (b)