जनसांख्यिकी को विकास में बदलना | 05 Jul 2025

यह एडिटोरियल 01/07/2025 को बिज़नेस स्टैंडर्ड में प्रकाशित “Defusing the demographic time-bomb: Tackling the jobs-and-care crisis” लेख पर आधारित है। लेख में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि भारत को अपने जनसांख्यिकीय लाभांश का सही मायनों में दोहन करने के लिये उद्योग-आधारित मॉडल से समुदाय-संचालित, देखभाल-केंद्रित मॉडल में बदलाव करना होगा।

प्रिलिम्स के लिये:संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (UNFPA), जनसांख्यिकी लाभांश, वृद्धजन जनसंख्या, समग्र शिक्षा अभियान, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, ASER 2024 (शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट), पीएम कौशल विकास योजना, स्टार्टअप इंडिया, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, गिग वर्कफोर्स NFHS-5, PLFS 2024 , जेरिएट्रिक केयर, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO)। मेन्स के लिये:भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश को प्राप्त करने में सरकारी नीतियों और हस्तक्षेप की भूमिका। |

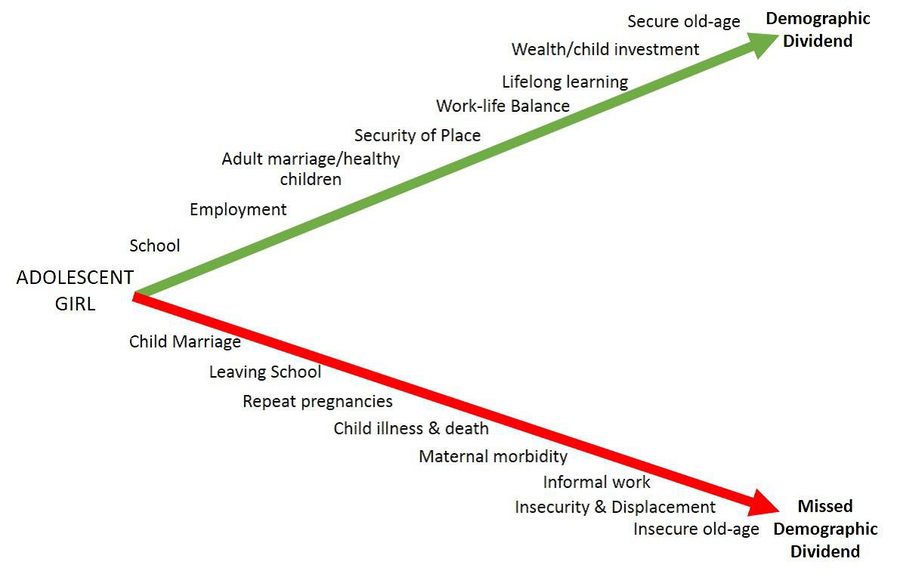

विश्व एक जनसांख्यिकीय चौराहे पर खड़ी है, जहाँ युवा आबादी और वृद्ध आबादी तनावपूर्ण अर्थव्यवस्थाओं के भीतर असहज रूप से सह-अस्तित्व में है। उभरते बाजारों में, विशेष रूप से भारत में, 1.2 बिलियन लोग नौकरी की तलाश में हैं, और केवल 400 मिलियन ही उपलब्ध होने की संभावना है, जनसांख्यिकीय लाभांश का वादा एक सामाजिक टाइम बम में बदलने का जोखिम उठाता है। जैसे-जैसे जीवन प्रत्याशा बढ़ती है और पारंपरिक सुरक्षा जाल कमजोर होते हैं, भारत को उद्योग-आधारित मॉडल से आगे बढ़ना चाहिए और अपनी जनसंख्या चुनौती को समावेशी और सतत विकास के आधार में बदलने के लिये समुदाय-केंद्रित, देखभाल-संचालित नीतियों को अपनाना चाहिये।

विश्व एक जनसांख्यिकीय मोड़ पर खड़ा है, जहाँ युवा आबादी का उभार और वृद्ध जनसंख्या आर्थिक दबावों के बीच असहज रूप से सह-अस्तित्व में हैं। उभरते बाज़ारों, विशेष रूप से भारत, में 1.2 अरब लोग नौकरियों की तलाश में हैं, जबकि उपलब्ध नौकरियों की संख्या केवल 40 करोड़ के आसपास होने की संभावना है। ऐसे में जनसांख्यिकीय लाभांश का वादा एक सामाजिक संकट में बदलने का खतरा बन गया है। जैसे-जैसे जीवन प्रत्याशा बढ़ रही है और पारंपरिक सामाजिक सुरक्षा तंत्र कमज़ोर हो रहे हैं, भारत को उद्योग-आधारित मॉडल से आगे बढ़कर समुदाय-केन्द्रित और देखभाल-आधारित नीतियों को अपनाना होगा, ताकि जनसंख्या से जुड़ी इस चुनौती को समावेशी और सतत् विकास की नींव में बदला जा सके।

'जनसांख्यिकीय लाभांश' शब्द का क्या अर्थ है और इसके परिणाम क्या हैं?

- UNFPA परिभाषा: संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (UNFPA) जनसांख्यिकीय लाभांश को बदलती आयु संरचनाओं के कारण होने वाली वृद्धि के रूप में परिभाषित करता है।

- ऐसा तब होता है जब कार्यशील आयु वर्ग की जनसंख्या (15-64) गैर-कार्यशील आयु वर्ग की जनसंख्या (15 वर्ष से कम, 64 वर्ष से अधिक) से अधिक होती है।

- जनसांख्यिकीय श्रेष्ठता: भारत की जनसंख्या अपने जनसांख्यिकीय समय (वह अवधि जब किसी देश की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा कार्यशील आयु वर्ग में होता है) पर पहुँच गई है, जिसमें 67.3% जनसंख्या 15-59 वर्ष के बीच की है, यह जनसांख्यिकीय लाभांश अगले तीन दशकों तक जारी रहने की उम्मीद है।

- इससे भारत की सतत् आर्थिक वृद्धि और उत्पादकता की क्षमता में वृद्धि होगी, क्योंकि युवा, सक्रिय कार्यबल नवाचार और विकास को बढ़ावा देता है।

- युवा जनसंख्या: भारत की लगभग 26% जनसंख्या 14 वर्ष से कम आयु की है, जबकि अमेरिका में यह 17% और यूरोप में 21% है।

- यह जनसांख्यिकीय प्रवृत्ति भविष्य में ऐसे कार्यबल को सुनिश्चित करती है जो भारत की आर्थिक वृद्धि में सहायक होगा तथा कार्यशील वयस्क बनने पर इसकी वैश्विक प्रतिस्पर्द्धात्मकता में योगदान देगा।

- वृद्धजनों की जनसंख्या: केवल 7% जनसंख्या 65 वर्ष से अधिक है, जो अमेरिका (17%) और यूरोप (21%) की तुलना में काफी कम है।

- जनसांख्यिकीय पिरामिड (बड़ी युवा और वृद्धजन आबादी) से ओबिलिस्क (बड़ी वृद्धजन आबादी और छोटी युवा आबादी) की ओर बदलाव, भारत सहित विश्व भर में वृद्धजन आबादी में वृद्धि का संकेत देता है।

- भारत की वर्तमान युवा आबादी सबसे महत्त्वपूर्ण जनसांख्यिकीय अवसर प्रस्तुत करती है, जो बढ़ती हुई वृद्धजन आबादी के बोझ के बिना युवा विकास और उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम बनाती है।

- जनसांख्यिकीय पिरामिड (बड़ी युवा और वृद्धजन आबादी) से ओबिलिस्क (बड़ी वृद्धजन आबादी और छोटी युवा आबादी) की ओर बदलाव, भारत सहित विश्व भर में वृद्धजन आबादी में वृद्धि का संकेत देता है।

- भावी अनुमान: वर्ष 2030 तक भारत में कार्यशील आयु वर्ग की जनसंख्या 68.9% तक पहुँच जाएगी, जिसकी औसत आयु 28.4 वर्ष तथा निर्भरता अनुपात मात्र 31.2% होगा।

- इस बदलाव के परिणामस्वरूप अधिक गतिशील और उत्पादक कार्यबल तैयार होगा, जिससे आर्थिक उत्पादन में वृद्धि होगी तथा निर्भरता अनुपात को प्रबंधनीय स्तर पर रखा जा सकेगा।

- सबसे बड़ा कार्यबल: वर्ष 2030 तक भारत में विश्व का सबसे बड़ा कार्यबल होगा, जिसमें कार्यशील आयु वर्ग के 1.04 बिलियन व्यक्ति होंगे।

- इससे भारत एक महत्वपूर्ण वैश्विक आर्थिक भागीदार के रूप में स्थापित हो गया है, जिसके पास विशाल श्रम बाज़ार है, जो उद्योगों में विकास को गति देने तथा अंतर्राष्ट्रीय निवेश आकर्षित करने में सक्षम है।

- लाभांश का GDP पर प्रभाव: मैकिन्से ग्लोबल इंस्टीट्यूट के अनुसार, पिछले दशकों में लाभांश ने प्रति व्यक्ति GDP वृद्धि में 0.7% का योगदान दिया है।

- हालाँकि, अनुमान है कि वर्ष 2050 तक यह दर घटकर 0.2% प्रतिवर्ष हो जाएगी, जो कि तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता को दर्शाता है।

भारत विकास के लिये अपने जनसांख्यिकीय लाभांश का उपयोग कैसे कर रहा है?

- सेवा-आधारित विकास पथ: 1990 के दशक से भारत का विकास सेवा क्षेत्र, विशेषकर आईटी और डिजिटल प्रौद्योगिकी क्षेत्र द्वारा संचालित रहा है।

- भारत वर्तमान में वैश्विक सेवाओं का 4.6% निर्यात करता है, जो कुशल श्रम उपयोग और तुलनात्मक लाभ को दर्शाता है।

- वैश्विक धन प्रेषण नेतृत्व: भारत को प्रतिवर्ष 125 बिलियन डॉलर से अधिक धन प्रेषण प्राप्त होता है, जो सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 3% का योगदान देता है, जो व्यापारिक निर्यात से अधिक है।

- इसके बावजूद, प्रवासी भारत की जनसंख्या का मात्र 1.3%, जबकि मेक्सिको में यह 8.6% है।

- कार्यबल विस्तार और संरचना: भारत इस दशक के दौरान प्रत्येक वर्ष 9.7 मिलियन संभावित श्रमिकों को जोड़ता है, जिससे वैश्विक श्रम आपूर्ति में वृद्धि होती है।

- इससे श्रम बाज़ार की आपूर्ति शृंखलाओं और उत्पादकता गतिशीलता पर वैश्विक प्रभाव पड़ता है।

- युवा-केंद्रित नीति ढाँचे: भारत की युवा-केंद्रित नीतियों में राष्ट्रीय युवा नीति, पीएम कौशल विकास योजना, स्टार्टअप इंडिया, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और युवा मेंटरशिप योजना शामिल हैं।

- इन पहलों का उद्देश्य आकांक्षा फुलफिल्मेंट, डिजिटल साक्षरता और उद्यमशीलता क्षमता को बढ़ाना है।

- गिग और प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था वृद्धि: गिग कार्यबल 2.5 मिलियन (2011-12) से बढ़कर वर्तमान में लगभग 13 मिलियन हो गया है और इसके 23 मिलियन तक पहुँचने की उम्मीद है (नीति आयोग)।

- शिक्षा सुधार और साक्षरता: समग्र शिक्षा अभियान और शिक्षा अधिकार अधिनियम जैसी पहलों ने प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में नामांकन और पहुँच को बढ़ावा दिया है।

- वैश्विक रणनीति के रूप में प्रवासन: भारत का लक्ष्य एक वैश्विक प्रतिभा केंद्र बनना है, जो वृद्ध होती अर्थव्यवस्थाओं को मध्यम से उच्च कौशलयुक्त श्रमिक प्रदान कर सके।

- मेज़बान देशों की मांग के अनुसार कौशलों का रणनीतिक मेल द्विपक्षीय समझौतों और प्रमाणन सुधारों के माध्यम से समर्थित किया जा रहा है।

- रोजगार हेतु क्षेत्रीय विविधीकरण: पर्यटन, परिधान, खिलौने और लॉजिस्टिक्स जैसे फोकस क्षेत्र नौकरी की गहनता और क्षेत्रीय विकास संतुलन प्रदान करते हैं।

- ये क्षेत्र अल्प-रोज़गार में लगे युवाओं को अर्थव्यवस्था से जोड़ सकते हैं और मूल्य शृंखलाओं को उन्नत कर सकते हैं।

- भविष्य के लिये तैयार कौशल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI): AI के वर्ष 2030 तक $826 अरब डॉलर के वैश्विक बाज़ार बनने की संभावना के साथ, भारत भविष्य के लिये तैयार कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, जिसमें शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में AI और उभरती तकनीकों का एकीकरण शामिल है।

- राष्ट्रीय AI मिशन जैसी पहल का उद्देश्य कार्यबल को तेजी से विकसित हो रही डिजिटल अर्थव्यवस्था में सफल होने के लिये आवश्यक कौशल से लैस करना है।

भारत में जनसांख्यिकीय आपदा का कारण क्या हो सकता है?

- युवा बेरोजगारी संकट: इंडिया एंप्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 के अनुसार, भारत की बेरोज़गार जनसंख्या का 83% हिस्सा युवा हैं।

- श्रम बाज़ार में नई श्रम शक्ति को समाहित करने में विफलता देखी जा रही है, जिससे मानव संसाधनों के बड़े पैमाने पर अल्प-उपयोग का खतरा बढ़ रहा है।

- कौशल विकास की स्थिति:

- कौशल विकास की स्थिति: इंडिया ग्रेजुएट स्किल्स इंडेक्स 2025 के अनुसार, नियोजनीयता में गिरावट दर्ज की गई (वर्ष 2024 में केवल 42.6% स्नातक ही नियोज्य पाए गए, जो वर्ष 2023 में 44.3% थे) है।

- कौशल की असंगति अब भी एक बड़ी चुनौती है, जिससे श्रम शक्ति का समुचित उपयोग बाधित हो रहा है। यह पाठ्यक्रम पुन:निर्धारण और रोज़गार-उन्मुख प्रशिक्षण की आवश्यकता को दर्शाता है।

- शिक्षा और सीखने की कमी: NFHS-5 के अनुसार, केवल 34% लड़कियाँ और 35.9% लड़के (उम्र 15–24 वर्ष) ने 12 या उससे अधिक वर्ष की शिक्षा पूरी की है।

- ASER 2024 के अनुसार, सरकारी स्कूलों में केवल 23.4% तीसरी कक्षा के छात्र दूसरी कक्षा के स्तर का पाठ पढ़ पाते हैं।

- इसके अलावा, NFHS-5 में पाया गया कि केवल 50.2% पुरुष और 41% महिलाएँ ही 10 या उससे अधिक वर्ष की पढ़ाई पूरी कर पाए हैं, जिससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की पहुँच और लिंग आधारित असमानता की चुनौती सामने आती है।

- भारत में एआई (AI) कौशल अंतर की चुनौती: भारत के लिये एक महत्त्वपूर्ण चुनौती इसके AI क्षेत्र में 51% कौशल अंतर है, जबकि हमारे पास विश्व का दूसरा सबसे बड़ा AI प्रतिभा पूल है।

- यह अंतर AI अपनाने और नवाचार की पूरी क्षमता में बाधा डालता है, जिसके लिये कौशल विकास और प्रशिक्षण पहल पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है।

- कुपोषण और संज्ञानात्मक बौनापन: NFHS-5 के अनुसार, 5 वर्ष से कम उम्र के 35.5% बच्चे बौनापन (stunted) से प्रभावित हैं तथा 67.1% बच्चे एनीमिक (रक्त की कमी) हैं।

- केवल 11.3% बच्चों (6-23 महीने) को न्यूनतम पर्याप्त आहार मिल पाता है, जो NFHS-4 में 9.6% से कम है।

- महिला कार्यबल एकीकरण: PLFS 2024 की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में महिला श्रमशक्ति भागीदारी दर (FLFPR) 41.7% है, जो वैश्विक औसत 47% से कम है।

- बाधाओं में सांस्कृतिक मानदंड, कार्यस्थल की अनम्यता तथा कौशल और रोज़गार की सुरक्षा तक सीमित पहुँच शामिल हैं।

- अनौपचारिक रोज़गार जाल: भारत का अधिकांश कार्यबल अनौपचारिक क्षेत्र में है, जो कम वेतन, अनुबंधों और सुरक्षा का सामना कर रहा है।

- इससे नौकरी की गुणवत्ता कम हो जाती है, जिससे जनसांख्यिकीय लाभ के दीर्घकालिक राजकोषीय और आर्थिक लाभ बाधित होते हैं।

- गिग अर्थव्यवस्था में खराब कार्य परिस्थितियाँ: वर्ष 2024 की एक रिपोर्ट में पाया गया है कि 83% ऐप-आधारित ड्राइवर प्रतिदिन 10 घंटे से अधिक कार्य करते हैं।

- 60% से अधिक कर्मचारी 12 घंटे से अधिक कार्य करते हैं, जो ILO के सभ्य कार्य और सुरक्षा मानकों का उल्लंघन है।

- 70% से अधिक प्लेटफॉर्म श्रमिकों का कहना है कि उनकी कमाई खर्चों को पूरा करने के लिये अपर्याप्त है।

- अनिश्चितता, शोषण और अत्यधिक कार्य घंटे युवा रोज़गार मॉडल की स्थिरता को कमज़ोर करते हैं।

- कम कार्य अवधि: वर्ष 2024 में किये गए एक अध्ययन में पाया गया कि अधिकांश प्लेटफॉर्म कर्मचारी 40 वर्ष की आयु तक कार्यबल से बाहर हो जाते हैं , जो कि सामान्य सेवानिवृत्ति की आयु नहीं है ।

- इससे उत्पादकता की संभावना कम हो जाती है और दीर्घकालिक सामाजिक सुरक्षा के बिना वृद्धावस्था का बोझ बढ़ जाता है।

- जनसंख्या वृद्धि में क्षेत्रीय असंतुलन: बिहार (TFR 2.98) और सिक्किम (TFR 1.05) जैसे राज्य विपरीत जनसांख्यिकीय रुझान दर्शाते हैं।

- राज्य-विशिष्ट दृष्टिकोण के बिना, भारत को अधिक जनसंख्या और जनसंख्या न्यूनता की एक साथ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।

- बिना तैयारी के वृद्धावस्था: वर्ष 2030 तक, भारत में 193 मिलियन लोग वृद्ध होंगे, जो जनसंख्या का 13% हैं। इन्हें उन्नत वृद्ध देखभाल की आवश्यकता होगी।

- यदि समय रहते योजना नहीं बनाई गई, तो जनसांख्यिकीय लाभांश निर्भरता संकट में बदल जाएगा, जिससे स्वास्थ्य और पेंशन पर भार बढ़ेगा।

भारत को लाभांश प्राप्त करने के लिये और क्या करना चाहिये?

- प्रासंगिकता के लिये शिक्षा में सुधार: केवल 50.2% पुरुषों और 41% महिलाओं (15-49) ने 10+ वर्ष की स्कूली शिक्षा पूरी की है (NFHS-5)।

- पाठ्यक्रम में डिजिटल कौशल, आलोचनात्मक विचार और रोज़गार-संबंधी विषय-वस्तु को शामिल किया जाना चाहिये।

- कौशल मिलान पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार: भारत को अंतर्राष्ट्रीय कौशल प्रमाणन, भाषा दक्षता और सीमा पार प्लेसमेंट सेवाओं के लिये मंच बनाना चाहिये।

- यह श्रम की कमी वाली अर्थव्यवस्थाओं में मांग के अनुरूप है, जिससे धन प्रेषण प्रवाह और रोज़गार की गुणवत्ता में सुधार होता है।

- वैश्विक प्रतिभा केंद्र का निर्माण: भारत को घरेलू कौशल प्रयासों के साथ-साथ औपचारिक “विश्व के लिये भारत” कार्यबल रणनीति का अनुसरण करना चाहिये।

- सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार, भारत वर्ष 2030 के बाद प्रतिवर्ष 4.2 मिलियन श्रमिकों को शामिल करेगा, जो वैश्विक उत्पादकता के लिये उपयोगी होगा।

- अंतर्राष्ट्रीय श्रम गतिशीलता रूपरेखा: प्रस्तावित सुधारों में एक केंद्रीय प्रवासन प्राधिकरण, पारस्परिक मान्यता समझौते और कौशल वित्तपोषण तंत्र शामिल हैं ।

- भारत एक केंद्रीय प्रवास प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालयों, विदेशों में प्रवासी सहायता तथा पारस्परिक मान्यता समझौतों और कौशल वित्तपोषण तंत्र के साथ फिलीपींस के मॉडल को अपना सकता है।

- गिग कार्य में श्रम अधिकारों की गारंटी: नीति को गिग और अनौपचारिक क्षेत्रों में कार्य के घंटे की सीमा, न्यूनतम मज़दूरी और स्वास्थ्य देखभाल अधिकारों को लागू करना चाहिये।

- उत्पादकता और समावेशन को बनाए रखने के लिये कार्य को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के "सभ्य कार्य" मानदंडों के साथ संरेखित करना महत्त्वपूर्ण है।

- महिलाओं की आर्थिक भागीदारी में निवेश करना: महिलाओं को मूल्य-वर्द्धित आर्थिक गतिविधियों में प्रवेश करने के लिये रोज़गार से जुड़े कौशल, ऋण पहुँच और कार्यस्थल सुरक्षा प्रदान करना।

- इससे घरेलू आय और सकल घरेलू उत्पाद में महिलाओं का योगदान बढ़ सकता है।

- डिजिटल कौशल के लिये AI का लाभ उठाना: भारत के AI क्षेत्र में 51% कौशल अंतर को दूर करने और इसकी क्षमता को अधिकतम करने के लिये, देश को AI-केंद्रित कौशल विकास कार्यक्रमों को प्राथमिकता देनी चाहिये और उन्हें वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाना चाहिये।

- सरकार, उद्योग और शिक्षा जगत के बीच सहयोग से नवाचार को बढ़ावा मिल सकता है, जबकि AI प्रशिक्षण पहल को बढ़ाने से अंतर को कम किया जा सकेगा, जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।

- AI-संचालित प्रशिक्षण प्लेटफॉर्म पैमाने, अनुकूलन और क्षेत्रीय पहुँच संबंधी अंतराल को संबोधित कर सकते हैं।

- नीतियों के लिये बेहतर आँकड़ें: उचित, विश्वसनीय और समय पर उपलब्ध जनसांख्यिकीय व श्रम बाज़ार से संबंधित आँकड़ों का उपयोग लक्ष्यित नीतियों के निर्माण और निगरानी तंत्र के लिये आवश्यक है।

- यह भारत के लाभांश का दोहन करने के दृष्टिकोण की निगरानी, समायोजन और दिशा-संशोधन के लिये महत्त्वपूर्ण है।

- नीति समन्वय और बहु-क्षेत्रीय सहयोग: स्वास्थ्य, शिक्षा, श्रम और विदेश मामलों से संबंधित सभी मंत्रालयों को आपसी संतुलन के साथ कार्य करना होगा ताकि वांछित परिणाम प्राप्त किये जा सकें।

- जनसांख्यिकीय लाभांश समय-संवेदनशील है, प्रत्येक वर्ष के साथ इसकी नीति संकुचित होती जाती है।

- प्रारंभिक पोषण और स्वास्थ्य को प्राथमिकता: NFHS-5 के अनुसार, केवल 11.3% शिशुओं (6–23 माह) को न्यूनतम पर्याप्त आहार प्राप्त हो रहा है।

- बचपन की प्रारंभिक अवस्था में मस्तिष्क और शारीरिक विकास में किया गया निवेश संज्ञानात्मक उत्पादकता (cognitive productivity) के निर्माण की नींव रखता है।

|

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न: प्रश्न: भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं में जनसांख्यिकीय परिवर्तन के जोखिम क्या हैं तथा इसके जनसांख्यिकीय लाभांश को समग्र रूप से प्राप्त करने के लिये किन संरचनात्मक सुधारों की आवश्यकता है? |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. जनांकिकीय लाभांश के पूर्ण लाभ को प्राप्त करने के लिये भारत को क्या करना चाहिये? (2023) (a) कुशलता विकास का प्रोत्साहन उत्तर: (a) प्रश्न. आर्थिक विकास से जुड़े जनांकिकीय संक्रमण के निम्नलिखित विशिष्ट चरणों पर विचार कीजिये:

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उपर्युक्त चरणों का सही क्रम चुनिये: (a) 1, 2, 3 उत्तर: (c) मेन्स:प्रश्न. "भारत में जनांकिकीय लाभांश तब तक सैद्धांतिक ही बना रहेगा जब तक कि हमारी जनशक्ति अधिक शिक्षित, जागरूक, कुशल और सृजनशील नहीं हो जाती।" सरकार ने हमारी जनसंख्या को अधिक उत्पादनशील और रोज़गार-योग्य बनने की क्षमता में वृद्धि के लिये कौन-से उपाय किये हैं? (2016) |