भारत GCC आर्थिक और सामरिक संबंध | 19 May 2025

यह संपादकीय 18/05/2025 को द इकोनॉमिक टाइम्स में प्रकाशित “ट्रेड के माध्यम से खाड़ी को सामरिक रूप से जोड़ना” पर आधारित है। लेख में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि GCC के साथ भारत के बढ़ते व्यापार और ऊर्जा संबंध आर्थिक स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा एवं निवेश के अवसरों के लिये महत्त्वपूर्ण हैं, साथ ही खाड़ी आर्थिक विविधीकरण के बीच प्रवासी कल्याण को भी सुनिश्चित करते हैं।

प्रारंभिक परीक्षा:खाड़ी सहयोग परिषद (GCC), सऊदी विज़न 2030, होर्मुज जलडमरूमध्य, भारत का हिंद-प्रशांत समुद्री विज़न, अल मोहद अल हिंदी, भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEC), मुक्त व्यापार समझौता (FTA), गिफ्ट सिटी, भारत-GCC संयुक्त कार्य योजना, कफ़ाला प्रणाली, इज़राइल-फिलिस्तीन तनाव मुख्य परीक्षा:ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक लचीलेपन के लिये भारत-खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) संबंधों का महत्त्व। |

भारत की खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) के साथ भागीदारी उसकी पश्चिम एशिया नीति का एक मूल आधार बन चुकी है, जिसे गहन ऊर्जा संबंधों, विस्तारित व्यापार समझौतों, और रणनीतिक निवेशों द्वारा प्रेरित किया गया है। जैसे-जैसे भारत की ऊर्जा आवश्यकताएँ बढ़ रही हैं, GCC के विशाल भंडार भारत के लिये एक महत्त्वपूर्ण जीवनरेखा प्रदान करते हैं, वहीं संयुक्त अरब अमीरात (UAE) और ओमान के साथ व्यापार समझौते आर्थिक संबंधों को मज़बूत बना रहे हैं। इसके अतिरिक्त, खाड़ी देशों में रह रहे भारतीय प्रवासी समुदाय द्वारा भेजी जा रही विदेशी मुद्रा (remittances) भारत की अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाती है, जो इस सामाजिक-आर्थिक परस्पर निर्भरता को दर्शाता है। इन संबंधों को मज़बूत बनाना केवल एक रणनीतिक विकल्प नहीं, बल्कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक लचीलापन (economic resilience) के लिये अत्यावश्यक है।

GCC क्या है?

- गठन और सदस्य: खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) की स्थापना वर्ष 1981 में छह अरब देशों द्वारा की गई थी, जो साझी विरासत साझा करते हैं।

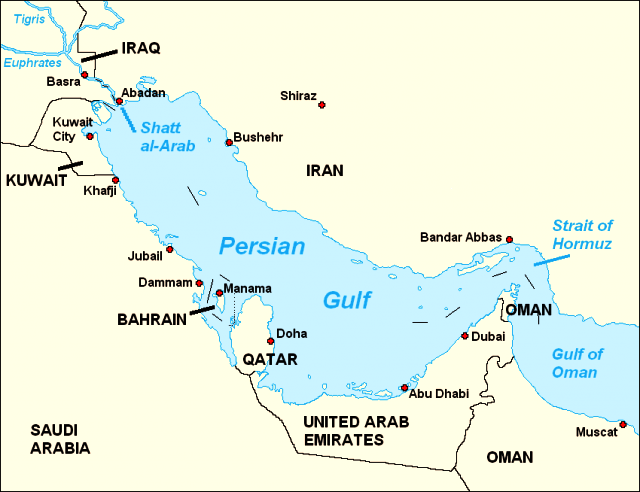

- GCC के सदस्य देश हैं – सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात (UAE), बहरीन, कतर, कुवैत और ओमान, जो पश्चिम एशिया में स्थित हैं।

- साझा दृष्टिकोण और उद्देश्य: GCC का उद्देश्य राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक समन्वय के माध्यम से सदस्य देशों के बीच एकता को बढ़ावा देना है।

- यह एकता सामान्य इस्लामी मूल्यों, जनजातीय संबंधों, तथा साझे सुरक्षा और विकास लक्ष्यों पर आधारित हैं।

- संस्थागत ढाँचा: GCC तीन मुख्य निकायों के माध्यम से कार्य करता है — सुप्रीम काउंसिल, मंत्री परिषद (Ministerial Council) और सचिवालय, जिसका मुख्यालय रियाद, सऊदी अरब में स्थित है।

- सामरिक स्थिति और महत्त्व: GCC देश फारस की खाड़ी के तट पर स्थित हैं और यूरोप, एशिया तथा अफ्रीका को समुद्री मार्गों के माध्यम से जोड़ते हैं।

- यह स्थिति GCC को वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति, समुद्री मार्गों की सुरक्षा, तथा क्षेत्रीय कूटनीति के लिये अत्यंत महत्त्वपूर्ण बनाती है।

- आर्थिक महाशक्ति: यह समूह वैश्विक तेल भंडार के लगभग 30% भाग पर नियंत्रण रखता है और प्राकृतिक गैस का एक प्रमुख निर्यातक है।

- आधुनिकीकरण और वैश्विक सहभागिता: सऊदी विज़न 2030 और UAE की राष्ट्रीय रणनीति के तहत, GCC अब नवाचार और वैश्विक संपर्क की ओर अग्रसर है।

- यह बदलाव भारत जैसे बाह्य साझेदारों के लिये बुनियादी ढाँचे और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में नए सहयोग के अवसर उत्पन्न करता है।

भारत-GCC संबंधों का क्या महत्त्व है?

- प्रमुख ऊर्जा सुरक्षा साझेदार: GCC देश भारत के कच्चे तेल की 60% और प्राकृतिक गैस के 70% आयात आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं।

- यह ऊर्जा साझेदारी भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिये महत्त्वपूर्ण है, जो विश्वसनीय हाइड्रोकार्बन आपूर्ति लाइनों पर निर्भर करती है।

- भारत के लिये शीर्ष व्यापार ब्लॉक: वित्तीय वर्ष 2023–24 में भारत और GCC के बीच द्विपक्षीय व्यापार 161 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक रहा, जिसमें UAE और सऊदी अरब की अग्रणी भूमिका रही।

- यह भारत के वैश्विक व्यापार का एक बड़ा हिस्सा है, जो भारत के निर्यात-आयात नेटवर्क में GCC की प्रमुख भूमिका को दर्शाता है।

- व्यापक प्रवासी सहभागिता: GCC देशों में लगभग 90 लाख भारतीय प्रवासी निवास करते हैं, जो प्रत्येक वर्ष 50 अरब डॉलर से अधिक की विदेशी मुद्रा भेजते हैं।

- यह प्रवासी समुदाय राजनयिक, श्रम, सेवा और खुदरा क्षेत्र में भारत के लिये एक महत्त्वपूर्ण सेतु का कार्य करता है।

- सांस्कृतिक और लोगों के बीच संबंध: भारतीय प्रवासी संयुक्त अरब अमीरात, ओमान और सऊदी अरब जैसे GCC देशों में सबसे बड़ा समुदाय बनाते हैं।

- ये दीर्घकालिक संबंध सांस्कृतिक परिचय, धार्मिक सद्भाव और क्षेत्रीय गतिशीलता में द्विपक्षीय विश्वास को बढ़ावा देते हैं।

- सांस्कृतिक उत्सव, श्रीनाथजी मंदिर (बहरीन), BAPS मंदिर - संयुक्त अरब अमीरात में पहला पारंपरिक हिंदू मंदिर और 7,500 भारतीय स्वामित्व वाली कंपनियाँ द्विपक्षीय पारिस्थितिकी तंत्र को समृद्ध करती हैं।

- समुद्री एवं सामरिक भूगोल: अरब सागर और होर्मुज जलडमरूमध्य प्रमुख शिपिंग मार्गों के माध्यम से भारतीय और खाड़ी बंदरगाहों को जोड़ते हैं।

- यह GCC को भारत की इंडो-पैसिफिक समुद्री नीति और ऊर्जा परिवहन गलियारों के लिये अपरिहार्य साझेदार बनाता है।

- ओमान का दूक्म बंदरगाह (Port of Duqm) भारत के लिये रणनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्त्वपूर्ण है, विशेष रूप से उसकी समुद्री उपस्थिति और सहयोग के संदर्भ में।

- संयुक्त रक्षा सहयोग: भारत GCC सदस्यों के साथ नियमित रक्षा अभ्यास करता है, जिसमें सऊदी अरब के साथ अल मोहम्मद अल हिंदी जैसे नौसैनिक अभ्यास भी शामिल हैं।

- इस प्रकार के सहयोग से समुद्री सुरक्षा बढ़ती है तथा साझा जलक्षेत्र में समुद्री डकैती और आतंकवाद जैसे खतरों का सामना होता है।

- निवेश के अवसर और पूंजी प्रवाह: GCC सॉवरेन वेल्थ फंड भारतीय बुनियादी ढाँचे, तकनीकी स्टार्टअप और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों में तीव्रता के साथ निवेश कर रहे हैं।

- सऊदी अरब के सार्वजनिक निवेश कोष और संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी निवेश प्राधिकरण (ADIA) ने सामूहिक रूप से 30 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई है।

- कतर भारत की 48% से अधिक LNG आवश्यकताओं की आपूर्ति करता है तथा ज़ायर-अल-बहर जैसे द्विपक्षीय समुद्री अभ्यासों की सह-अध्यक्षता करता है।

- इसका सॉवरेन फंड वर्ष 2030 तक भारतीय बुनियादी ढाँचे, AI और नवीकरणीय ऊर्जा में 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश की योजना बना रहा है।

- भारत बहरीन में छठा सबसे बड़ा निवेशक है, जो फिनटेक, रियल एस्टेट, स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है।

- डिजिटल और वित्तीय एकीकरण: भारत की UPI और रुपे कार्ड प्रणालियों को UAE और ओमान के डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्मों के साथ एकीकृत किया जा रहा है।

- इससे निर्बाध वित्तीय संपर्क को बढ़ावा मिलता है तथा दोनों पक्षों के लिये पर्यटन, खुदरा और व्यावसायिक लेन-देन को बढ़ावा मिलता है।

- विज़न 2030 और भारत की ताकत: सऊदी और UAE की विविधीकरण रणनीतियाँ भारत के डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के साथ संरेखित हैं।

- भारत की IT और सौर प्रौद्योगिकी क्षमताएँ खाड़ी देशों की अर्थव्यवस्थाओं को आधुनिक बनाने और कार्बन मुक्त बनाने के प्रयासों का पूरक हैं।

- कनेक्टिविटी परियोजनाएँ और IMEC: भारत,भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे (IMEC) में एक प्रमुख हितधारक है, जो खाड़ी को यूरोप से जोड़ता है।

- यह परियोजना चीन के BRI का सामना करती है और लचीली आपूर्ति शृंखला बनाती है, जिससे GCC और हिंद-प्रशांत दोनों को लाभ होगा।

- FTA और CEPA संभावनाएँ: भारत और जीसीसी (GCC) मुक्त व्यापार समझौता (FTA) पर वार्ता कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य वस्तुओं, सेवाओं और ई-कॉमर्स को बढ़ावा देना है।

- संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (CEPA) पहले से ही मौजूद है, जो अन्य GCC देशों के साथ व्यापक व्यापार समझौतों के लिये रोडमैप प्रस्तुत करता है।

- भू-राजनीतिक समीकरणों में संतुलन: भारत के जीसीसी के साथ संबंध ईरान, इज़राइल और पाकिस्तान को लेकर क्षेत्रीय तनावों में संतुलन बनाए रखने में सहायक हैं, साथ ही तटस्थता को भी बनाए रखते हैं।

- यह राजनयिक लचीलापन भारत की छवि को पश्चिम एशिया और इंडो-पैसिफिक मामलों में एक रचनात्मक भागीदार के रूप में मज़बूत करता है।

- सऊदी अरब की रणनीतिक परिषद की रूपरेखा: भारत-सऊदी संबंधों ने रणनीतिक भागीदारी परिषद (SPC) के माध्यम से एक नया स्वरूप लिया है, जिसकी सह-अध्यक्षता दोनों देशों के शीर्ष नेता करते हैं।

- इस परिषद के तहत चार संस्थागत मंत्री स्तरीय समितियाँ गठित हैं, जिनमें रक्षा, ऊर्जा, डिजिटल प्रौद्योगिकी और संस्कृति जैसे क्षेत्र शामिल हैं।

- द्विपक्षीय आधुनिकीकरण में UAE की भूमिका: UAE बंदरगाहों, नवीकरणीय ऊर्जा, लॉजिस्टिक्स और डिजिटल वित्त में निवेश के माध्यम से भारत के बुनियादी ढाँचे को बढ़ावा देने का समर्थन करता है।

- यह CEPA कार्यान्वयन, GIFT सिटी में अबू धाबी निवेश प्राधिकरण (ADIA) के संचालन और UPI-AANI जैसे वित्तीय प्रणाली संबंधों का भी समर्थन करता है।

- रक्षा और समुद्री सहयोगी के रूप में ओमान: ओमान भारत का सबसे पुराना रणनीतिक साझेदार और तीनों सेनाओं के बीच रक्षा सहयोग के लिये एकमात्र खाड़ी देश बना हुआ है।

- 6000 से अधिक भारत-ओमान संयुक्त उद्यम और ओमान-भारत निवेश कोष इसकी आर्थिक गहराई को दर्शाते हैं।

- क्षेत्रीय स्थिरता के लिये संयुक्त कार्य योजना: वर्ष 2024-2028 भारत-GCC संयुक्त कार्य योजना ने स्वास्थ्य, ऊर्जा, सुरक्षा और शिक्षा में सहयोग को संस्थागत बनाया।

- यह हिंद-प्रशांत और विस्तारित पड़ोस में शांति, समृद्धि और प्रगति के साझा लक्ष्य को दर्शाता है।

भारत-GCC संबंधों से जुड़ी चुनौतियाँ क्या हैं?

- विलंबित मुक्त व्यापार समझौता: वर्ष 2004 से कई द्विपक्षीय वार्ताओं के बावज़ूद भारत और GCC के बीच FTA वार्ता अनिर्णायक रही है।

- नौकरशाही संबंधी बाधाओं, टैरिफ विवादों और भिन्न आर्थिक प्राथमिकताओं ने इस महत्त्वपूर्ण समझौते को अंतिम रूप देने में विलंब किया है।

- श्रम अधिकार और कल्याण संबंधी चिंताएँ: रिपोर्टें भारतीय श्रमिकों के लिये अवैतनिक मजदूरी, खराब जीवन-स्थिति और सीमित गतिशीलता जैसी समस्याओं की ओर संकेत करती हैं।

- कफ़ाला प्रणाली अभी भी सऊदी अरब और बहरीन जैसे देशों में श्रमिकों की स्वायत्तता को सीमित करती है, जिससे मानवाधिकारों पर सवाल उठते हैं।

- ऊर्जा आयात पर अत्यधिक निर्भरता: भारत GCC से 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक मूल्य के जीवाश्म ईंधन का आयात करता है, जिससे व्यापार संतुलन असंतुलित हो जाता है।

- वैश्विक तेल की कीमतों में वृद्धि और आपूर्ति में आघातों से भारत की असुरक्षा और द्विपक्षीय व्यापार घाटा और अधिक बढ़ जाता है।

- बढ़ता व्यापार असंतुलन: भारत का GCC को निर्यात, विशेषकर सऊदी अरब और कतर के साथ, आयात की तुलना में काफी कम है।

- यह लगातार बना रहने वाला घाटा आर्थिक समरूपता को कमज़ोर करता है और व्यापार वार्ता में भारत की सौदेबाजी की शक्ति को प्रभावित करता है।

- क्षेत्र में भू-राजनीतिक अस्थिरता: यमन युद्ध, इजरायल-फिलिस्तीन तनाव और सऊदी-ईरान प्रतिद्वंद्विता जैसे संघर्ष क्षेत्रीय शांति और सहयोग को प्रभावित करते हैं।

- इस प्रकार की अस्थिरता भारत की राजनयिक संतुलन नीति को जटिल बनाती है, विशेष रूप से ईरान और इज़रायल दोनों के साथ संबंधों को देखते हुए।

- GCC के आंतरिक मतभेद: वर्ष 2017 में कतर की नाकेबंदी जैसे घटनाक्रमों ने GCC ढाँचे की आंतरिक कमज़ोरियों को उजागर किया।

- ये आंतरिक तनाव, भारत जैसे बाहरी भागीदारों के लिये GCC को एक सामूहिक और प्रभावी साझेदार के रूप में कम प्रभावशाली बनाते हैं।

- उभरता हुआ खाड़ी-चीन-पाकिस्तान गठजोड़: सऊदी अरब के चीन और पाकिस्तान के साथ बढ़ते संबंध भारत की खाड़ी क्षेत्र में पहुँच के लिये रणनीतिक चुनौती प्रस्तुत करते हैं।

- यह बदलाव रक्षा, डिजिटल और क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग के ढाँचों में भारत के प्रभाव को कमज़ोर कर सकता है।

- जी.सी.सी. का आर्थिक स्थानीयकरण अभियान: सऊदीकरण और अमीरातीकरण जैसी नीतियाँ स्थानीय लोगों को नौकरी देने को प्राथमिकता देती हैं, जिससे भारतीयों के लिये रोज़गार के अवसर घट रहे हैं।

- यह स्थिति प्रवासी भारतीयों से आने वाले रेमिटेंस को प्रभावित कर सकती है और भारत लौटने वाले कामगारों की संख्या बढ़ाकर घरेलू रोज़गार व्यवस्था पर दबाव डाल सकती है।

- सीमित अनुसंधान एवं विकास तथा नवाचार सहयोग: तकनीकी सहयोग कमज़ोर बौद्धिक संपदा व्यवस्था और GCC देशों में नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र के शुरुआती स्तर के कारण सीमित है।

- भारत तकनीकी हस्तांतरण को और गहरा करना चाहता है, लेकिन शोध क्षमताओं में आपसी अंतराल एक प्रमुख बाधा बना हुआ है।

- पर्यावरणीय कमज़ोरियाँ: GCC में जलवायु परिवर्तन, जैसे तापमान में वृद्धि और जल की कमी, भारतीय प्रवासी कामगारों की जीवन स्थितियों को प्रभावित करते हैं।

- इस क्षेत्र में साझा पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने के लिये सतत् अधोसंरचना सहयोग अत्यंत आवश्यक है।

भारत-GCC संबंधों को मज़बूत करने के लिये आगे की राह क्या होनी चाहिये?

- GCC-भारत FTA को शीघ्र अंतिम रूप दिया जाना: त्वरित FTA से सेवाओं, डिजिटल प्लेटफॉर्मों और ऊर्जा निवेशों में व्यापार की संभावनाएँ बढ़ेंगी।

- यह टैरिफ विषमताओं को दूर करेगा तथा नियम-आधारित आर्थिक साझेदारी को संस्थागत रूप देगा, जिससे दोनों अर्थव्यवस्थाओं को लाभ होगा।

- द्विपक्षीय निवेश को प्रोत्साहित करना: भारत को GIFT सिटी और रणनीतिक बुनियादी अवसंरचना परियोजनाओं में संप्रभु निधि प्रतिबद्धताओं के लिये प्रयास करना चाहिये।

- इसी प्रकार, भारतीय निजी क्षेत्र को खाड़ी पर्यटन, स्वास्थ्य और लॉजिस्टिक्स में अधिक निवेश करना चाहिये।

- रणनीतिक वार्ता तंत्र का निर्माण: एक स्थायी भारत-GCC शिखर सम्मेलन की स्थापना से रक्षा, प्रवासन और प्रौद्योगिकी में सहयोग की संरचित समीक्षा में सहायता मिलेगी।

- नियमित उच्च-स्तरीय बैठकें नीति निरंतरता, जवाबदेही और उभरती चुनौतियों के लिये भविष्य की योजना सुनिश्चित करती हैं।

- प्रवासी सुरक्षा और एकीकरण को बढ़ावा देना: भारत को बेहतर शिकायत निवारण और कानूनी सुरक्षा प्रणालियों के साथ व्यापक श्रम समझौतों पर बल देना चाहिये।

- कौशल प्रमाणन और सामाजिक सुरक्षा पोर्टेबिलिटी को सुदृढ़ करने से GCC देशों में श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा हो सकती है।

- हरित ऊर्जा साझेदारी को गहन बनाना: सौर और हाइड्रोजन के क्षेत्र में भारत का नेतृत्व GCC के विज़न- 2030 स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों को पूरा कर सकता है।

- अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अंतर्गत संयुक्त उद्यम अंतरराष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा केंद्रों का विस्तार कर सकते हैं।

- डिजिटल और AI सहयोग का विस्तार करना: बेंगलुरु, दुबई या रियाद में GCC-इंडिया AI और फिनटेक इनोवेशन लैब्स स्थापित किये जाने चाहिये।

- इससे एशिया और मध्य पूर्व में अनुसंधान एवं विकास, साइबर सुरक्षा कार्यढाँचे और वित्तीय नवाचार को बढ़ावा मिलेगा।

- रक्षा और समुद्री संबंधों को मजबूत करना: भारत को GCC नौसेनाओं के साथ रक्षा अभ्यास का विस्तार करना चाहिये और बंदरगाह-से-बंदरगाह-तक रसद अवसंरचना में सुधार करना चाहिये।

- इससे पश्चिमी हिंद महासागर में समुद्री क्षेत्र जागरूकता और आतंकवाद-रोधी क्षमता बढ़ेगी।

- आतंकवाद निरोध के लिये GCC का लाभ उठाना: भारत आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करने तथा पाकिस्तान के भारत विरोधी विचारों को क्षेत्रीय स्तर पर अलग-थलग करने के लिये GCC के सहयोग का उपयोग कर सकता है।

- GCC के साथ संयुक्त खुफिया जानकारी साझा करने और प्रत्यर्पण समझौते से आतंकवादी नेटवर्क को नष्ट करने में मदद मिल सकती है।

- खाड़ी-भारत जलवायु कार्यबल का गठन: भारत जल संकट, अपशिष्ट प्रबंधन और जलवायु अनुकूल बुनियादी अवसंरचना के लिये कम लागत वाले समाधान पेश कर सकता है।

- संयुक्त अनुसंधान केंद्र संधारणीय मरुस्थलीय शहरीकरण और नवीकरणीय विलवणीकरण मॉडल का अध्ययन कर सकते हैं।

- भारत-पश्चिम एशिया रणनीति के लिये जीसीसी का उपयोग: GCC मंच भारत के लिये पश्चिम एशिया में बहुपक्षवाद सुनिश्चित करते हुए ईरान-इज़रायल तनाव को संतुलित करने में सहायता कर सकता है।

- GCC के माध्यम से समन्वित कूटनीति से लाल सागर और होर्मुज़ गलियारों में भारत की उपस्थिति भी बढ़ेगी।

- सांस्कृतिक और शैक्षिक संबंधों को बढ़ावा देना: खाड़ी विश्वविद्यालयों में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की नई पीठें, हिंदी विभाग और भारत अध्ययन केंद्र स्थापित किये जाने चाहिये।

- लोगों के बीच आपसी सामरिक समन्वय, सांस्कृतिक रूढ़िवादिता को कम कर सकती है तथा क्षेत्रीय सद्भावना को मज़बूत कर सकती है।

निष्कर्ष

भारत-GCC संबंध क्षेत्रीय स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक विकास के लिये महत्त्वपूर्ण हैं। व्यापार समझौतों, ऊर्जा सहयोग और भारतीय प्रवासियों के लिये सुरक्षा को मज़बूत करना इस साझेदारी को और गहरा कर सकता है। जैसे-जैसे खाड़ी क्षेत्र तेल-आधारित अर्थव्यवस्था से आगे बढ़कर विविधीकरण की दिशा में अग्रसर हो रहा है, भारत रणनीतिक निवेशों से लाभान्वित हो रहा है, जिससे यह संबंध आपसी समृद्धि एवं क्षेत्रीय सुरक्षा के लिये महत्त्वपूर्ण बन गया है।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. भारत-GCC संबंधों के महत्त्व पर चर्चा कीजिये। इन संबंधों में प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं और इस साझेदारी को किस प्रकार मज़बूत किया जा सकता है? |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)प्रिलिम्सप्रश्न 1. निम्नलिखित में से कौन 'खाड़ी सहयोग परिषद् (गल्फ कोऑपरेशन काउन्सिल)' का सदस्य नहीं है? (2016) (a) ईरान उत्तर: (a) मेन्सप्रश्न 1. भारत की ऊर्जा सुरक्षा का प्रश्न भारत की आर्थिक प्रगति का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण भाग है। पश्चिम एशियाई देशों के साथ भारत के ऊर्जा नीति सहयोग का विश्लेषण कीजिये। (2017) |