बाढ़ के मैदानों में झुग्गी-झोपड़ियाँ | 02 Aug 2025

प्रिलिम्स के लिये:यूएन-हैबिटैट, स्मार्ट सिटी मिशन, अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय, गंगा। मेन्स के लिये:शहरीकरण और उससे जुड़ी समस्याएँ, सामाजिक न्याय और कमज़ोर वर्ग, झुग्गीवासियों के अधिकार। |

स्रोत: TH

चर्चा में क्यों?

नेचर सिटीज़ में प्रकाशित एक वैश्विक अध्ययन से पता चलता है कि भारत में बाढ़-प्रवण क्षेत्रों में स्थित झुग्गी झोपड़ियों की संख्या विश्व में सबसे अधिक है।

बाढ़ जोखिम और झुग्गी बस्तियों में वैश्विक रुझान क्या हैं?

- बाढ़ प्रभावित झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले निवासी: भारत वैश्विक सूची में शीर्ष पर है, जहाँ 158 मिलियन से अधिक झुग्गी-झोपड़ी निवासी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में रहते हैं, विशेष रूप से गंगा नदी डेल्टा में, जो स्वाभाविक रूप से बाढ़ प्रभावित है।

- भारत में, 40% झुग्गीवासी शहरी और उपनगरीय क्षेत्रों में रहते हैं, जहाँ अधिक भीड़भाड़ और अव्यवस्थित बुनियादी ढाँचे के कारण बाढ़ का खतरा अधिक होता है।

- भारत के बाद इंडोनेशिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान में सबसे अधिक संख्या में कमज़ोर झुग्गी आबादी पाई जाती है।

- वैश्विक स्तर पर, झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वालों के अन्य क्षेत्रों की तुलना में बाढ़ के मैदानों में रहने की संभावना 32% ज़्यादा है। कम ज़मीन मूल्य के कारण ये क्षेत्र अक्सर किफायती आवास का एकमात्र विकल्प होते हैं।

- मुंबई (भारत) और जकार्ता (इंडोनेशिया) जैसे शहरों में, जहाँ बाढ़ का खतरा अधिक है, वहाँ झुग्गियों की घनता भी अधिक पाई गई है।

- वैश्विक दक्षिण में यह स्थिति असमान रूप से अधिक गंभीर है।

- वैश्विक दक्षिण में असमान रूप से अधिक संवेदनशीलता: निम्न और मध्यम आय वाले देशों की 33% अनौपचारिक बस्तियाँ पहले से ही बाढ़-प्रवण क्षेत्रों में स्थित हैं।

- दक्षिण एशिया के बाहर प्रमुख हॉटस्पॉट्स में रवांडा, उत्तरी मोरक्को और रियो डी जेनेरियो (तटीय क्षेत्र) शामिल हैं।

- बाढ़ सामाजिक-आर्थिक असमानताओं को बढ़ाती है: झुग्गीवासियों को बाढ़ के कारण नौकरी छूटने, विस्थापन और स्वास्थ्य व शिक्षा जैसी सेवाओं तक कम पहुँच जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसका मुख्य कारण कमज़ोर बुनियादी ढाँचा, जल निकासी की कमी और तैयारी की कमी है।

- निम्न शिक्षा और बाढ़ बीमा जैसे संसाधनों तक सीमित पहुँच जैसे सामाजिक-आर्थिक कारक उनकी सुभेद्यता को बढ़ाते हैं।

भारत में बाढ़ के लिये उत्तरदायी कारक

- नदीय बाढ़: यह तब होती है जब नदियाँ अपने किनारों से ऊपर बहने लगती हैं, आमतौर पर भारी वर्षा, बर्फ पिघलने या बाँध टूटने के कारण।

- नदी घाटियों में, सर्वाधिक फ्लैश फ्लड ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन में देखा गए, उसके बाद गंगा और कृष्णा नदी बेसिन में। हिमालयी क्षेत्रों में खड़ी ढलानों के कारण अत्यधिक ज़ोखिम होता है।

- शहरी विस्तार: बंगलूरू और मुंबई जैसे शहर बाढ़ मैदानों की ओर विस्तार कर रहे हैं, जिससे बाढ़ के जोखिम और अधिक बढ़ रहे हैं। वर्ष 1985 से 2015 के बीच, भारत शहरी विस्तार द्वारा बाढ़-प्रवण क्षेत्रों में अतिक्रमण के मामले में वैश्विक स्तर पर तीसरे स्थान पर रहा।

- फ्लैश फ्लड (आकस्मिक बाढ़) में वृद्धि: फ्लैश फ्लड की घटनाएँ वर्ष 2020 में 132 से बढ़कर वर्ष 2022 में 184 हो गईं, जिसका प्रमुख कारण अत्यधिक वर्षा और संतृप्त मृदा है। हिमाचल प्रदेश (जुलाई 2025), केरल के वायनाड (जुलाई 2024), लद्दाख (जून 2024) और सिक्किम (अक्तूबर 2023) में प्रमुख घटनाओं ने इस समस्या की बढ़ती गम्भीरता को उजागर किया है।

- 75% आकस्मिक बाढ़ें केवल वर्षा के कारण नहीं, बल्कि अत्यधिक वर्षा और संतृप्त भूमि के मिश्रण के कारण होती हैं।

- जलवायु परिवर्तन का प्रभाव: अत्यधिक वर्षा की घटनाएँ (1981–2020) के बीच दोगुनी हो चुकी हैं; मानसूनी वर्षा में 56% की वृद्धि हुई है, जिससे बाढ़ का खतरा और अधिक बढ़ गया है।

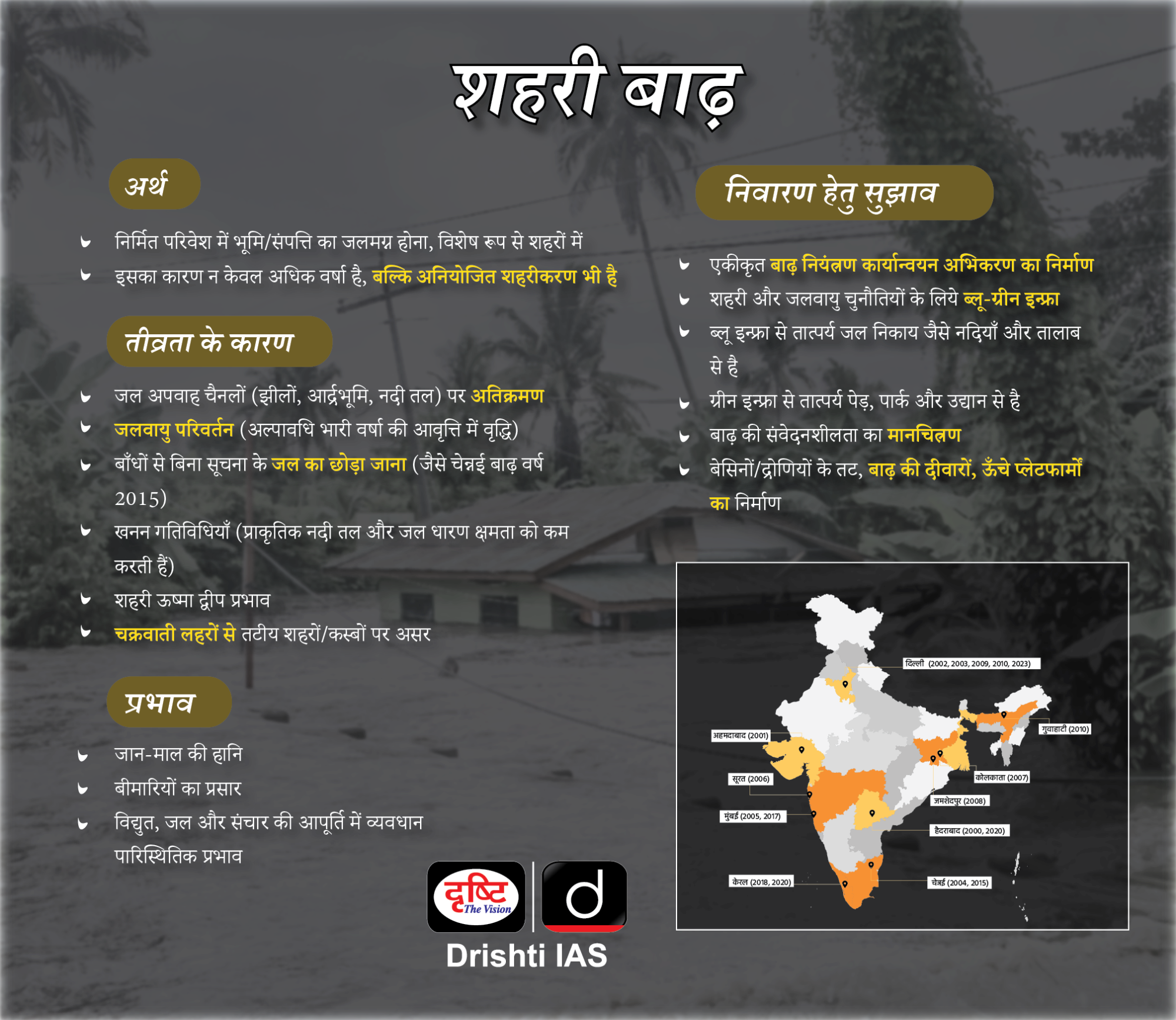

- कमज़ोर जल निकासी व्यवस्था: दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और बंगलूरू जैसे शहरों में पुराने या अवरुद्ध नालों के कारण भारी वर्षा के दौरान जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

- कमज़ोर निगरानी तंत्र: अवैध अतिक्रमण और प्लास्टिक अपशिष्ट के कारण वर्षाजल निकासी प्रणाली बाधित होती है, जिससे शहरी बाढ़ की समस्या और गंभीर हो जाती है; उदाहरणस्वरूप चेन्नई, वर्ष 2015 की बाढ़ नालों के अवरुद्ध होने से और अधिक भयावह हो गई थी।

- स्थानीय रणनीतियों का अभाव: क्षेत्र-विशिष्ट बाढ़ जोखिम मूल्यांकन की कमी के कारण प्रभावी पूर्वानुमान, भूमि उपयोग नियोजन और आधारभूत ढाँचे के उन्नयन में कठिनाई आती है।

भारत में मलिन बस्तियों की स्थिति क्या है?

- मलिन बस्तियों की परिभाषा: प्रणब सेन समिति (2010) ने मलिन बस्तियों को कम से कम 20 घरों की एक सघन बस्ती के रूप में परिभाषित किया है, जिसमें खराब तरीके से निर्मित मकान होते हैं, जो प्राय: अस्थायी प्रकृति के होते हैं, अपर्याप्त स्वच्छता एवं पेयजल सुविधाओं के साथ भीड़भाड़ वाले और अस्वास्थ्यकर होते हैं।

- यूएन-हैबिटैट के अनुसार मलिन बस्तियों में निम्नलिखित में से एक या अधिक शर्तें नहीं होतीं: सतत् आवास, पर्याप्त रहने का क्षेत्र, स्वच्छ जल एवं स्वच्छता तक पहुँच और सुरक्षित स्वामित्व।

- भारत में मलिन बस्तियाँ: वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत की लगभग 17% शहरी आबादी 1.39 करोड़ मलिन बस्तियों में रहती थी।

-

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (NSSO) के 2012 के सर्वेक्षण के अनुसार, पूरे देश में 33,510 झुग्गियों का अनुमान लगाया गया था।

-

महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे प्रमुख राज्यों में सबसे अधिक झुग्गी आबादी पाई गई।

मुंबई और कोलकाता जैसे शहरों में झुग्गी आबादी बहुत अधिक है, जो तीव्र शहरी विकास तथा असंगठित बस्तियों के बीच गहरे संबंध को दर्शाता है।

-

- नियमन: ‘भूमि’ और ‘उपनिवेशीकरण’ राज्य सूची के विषय हैं, इसलिये आवास और झुग्गी पुनर्वास की ज़िम्मेदारी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (UT) सरकारों की होती है।

- झुग्गी क्षेत्र (सुधार और सफाई) अधिनियम, 1956 का उद्देश्य कुछ चुनिंदा संघ राज्य क्षेत्रों में झुग्गी क्षेत्रों में सुधार करना और उन्हें हटाना है, साथ ही इन क्षेत्रों में रहने वाले किरायेदारों को बेदखली से सुरक्षा प्रदान करना है।

- झुग्गियों से संबंधित योजनाएँ:

- प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी (PMAY-U): PMAY का उद्देश्य पात्र शहरी लाभार्थियों, जिनमें झुग्गी निवासी भी शामिल हैं, को मूलभूत सुविधाओं के साथ पक्के मकान प्रदान करना है।

- दिसंबर 2024 तक, 118.64 लाख मकानों को स्वीकृति दी गई है, जिनमें से 29 लाख मकान झुग्गी निवासियों के लिये हैं।

- शहरी अवसंरचना विकास: AMRUT (अटल मिशन फॉर रीजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन) और स्मार्ट सिटी मिशन जैसी पहलें शहरी गरीब क्षेत्रों में अवसंरचना सुधार पर केंद्रित हैं, जिनमें जल निकासी प्रणाली, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता शामिल हैं।

-

स्वच्छ भारत मिशन – शहरी (SBM-U): SBM-U 2.0 का लक्ष्य शहरों को पूरी तरह से अपशिष्ट मुक्त बनाना है।

- प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी (PMAY-U): PMAY का उद्देश्य पात्र शहरी लाभार्थियों, जिनमें झुग्गी निवासी भी शामिल हैं, को मूलभूत सुविधाओं के साथ पक्के मकान प्रदान करना है।

स्थाई झुग्गी एवं बाढ़ प्रबंधन के लिये कौन-से उपाय अपनाए जा सकते हैं?

- क्षेत्र-विशेष अनुकूलन: स्थलाकृति और मृदा की स्थिति के आधार पर बाढ़ रणनीतियाँ विकसित की जाएँ, साथ ही पूर्व चेतावनी प्रणाली तथा आपदा तैयारी को बेहतर बनाया जाए।

- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना (NDMP) क्षेत्र-विशेष आपदा जोखिम न्यूनीकरण रणनीतियों पर बल देती है।

- बाढ़ मैदानों में शहरी विस्तार पर रोक: स्मार्ट सिटीज़ मिशन के तहत ज़ोनिंग कानूनों को लागू करते हुए बाढ़ मैदानों में निर्माण पर रोक लगाई जाए और बाढ़-प्रतिरोधी अवसंरचना को प्रोत्साहित किया जाए।

- सतत् शहरी जल निकासी प्रणालियाँ (SUDS) जैसे कि पारगम्य पक्की सड़कें, वर्षा उद्यान और हरित क्षेत्र शामिल किये जाएँ ताकि वर्षा जल का प्रभावी प्रबंधन किया जा सके।

- अनौपचारिक बस्तियों का उन्नयन: प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत झुग्गियों में बाढ़ प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिये ऊँचे घर, बेहतर जल निकासी और आधारभूत अवसंरचना को उन्नत किया जाए।

- डेटा-आधारित जोखिम मूल्यांकन: राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर (NRSC) और भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के उपग्रह चित्रों के साथ-साथ IFLOWS-मुंबई तथा CFLOWS-चेन्नई जैसी एकीकृत बाढ़ चेतावनी प्रणालियों का उपयोग करके शहरी विस्तार की निगरानी की जाए, बाढ़ जोखिमों का मानचित्रण किया जाए, उभरते हॉटस्पॉट की पहचान हो और बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली को सशक्त बनाया जाए।

- स्पंज सिटी अवधारणा को अपनाना: स्पंज सिटी मॉडल वर्षा जल को अवशोषित और प्रबंधित करने के लिये प्राकृतिक और अभियांत्रिक प्रणालियों का उपयोग करता है, जिससे बाढ़ की संभावना कम होती है। शंघाई ने इस मॉडल को हरित छतों और पारगम्य सतहों के माध्यम से लागू किया है।

- मुंबई अब बाढ़ प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और भूजल पुनर्भरण के लिये इस दृष्टिकोण को अपना रहा है।

- जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और जल निकायों का पुनरुद्धार: शहरी नियोजन में जलवायु सहनशीलता को एकीकृत करना चाहिये और बेहतर बाढ़ प्रबंधन हेतु शहरी झीलों एवं आर्द्रभूमियों का पुनरुद्धार करना चाहिये।

- बंगलुरु की जक्कुर झील का पुनरुद्धार यह दर्शाता है कि किस प्रकार पारिस्थितिकी पुनरुद्धार बाढ़ के प्रबंधन में प्रभावी रूप से मदद कर सकता है।

निष्कर्ष

जैसे-जैसे सतत्त विकास हेतु वर्ष 2030 एजेंडा की समयसीमा निकट आ रही है, झुग्गी बस्तियों में बाढ़ की संवेदनशीलता को संबोधित करना अत्यंत आवश्यक हो गया है। SDG लक्ष्य 11 (सतत् शहर एवं समुदाय), लक्ष्य 6 (स्वच्छ जल और स्वच्छता), और लक्ष्य 1 (गरीबी उन्मूलन) को प्राप्त करने के प्रयासों में तेज़ी लानी होगी, विशेष रूप से उन समुदायों के लिये जो पहले से ही बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में निवास कर रहे हैं

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. "बाढ़-प्रवण क्षेत्रों में अनौपचारिक बस्तियों का विकास भारत में शहरी शासन की विफलता को दर्शाता है।" चर्चा कीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. यह संदेह है कि आस्ट्रेलिया में हाल में आयी बाढ़ "ला-नीना" के कारण आयी थी। "ला-नीना" "एल-नीनो" से कैसे भिन्न है ? (2011)

उपर्युक्त्त कथनों में से कौन-सा/कौन-से सही है/हैं ? (a) केवल 1 उत्तर: (d) |