दिवालियापन समाधान प्रक्रिया में निहित अंतराल और सर्वोच्च न्यायालय | 09 May 2025

प्रिलिम्स के लिये:सर्वोच्च न्यायालय, अनुच्छेद 142, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड, राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण, ऋण वसूली न्यायाधिकरण मेन्स के लिये:दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता: उपलब्धियाँ और चुनौतियाँ, न्यायिक निगरानी और कॉर्पोरेट दिवालियापन में एनसीएलटी की भूमिका |

स्रोत: बी.एस

चर्चा में क्यों?

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 142 का हवाला देते हुए दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (IBC), 2016 के तहत एक समाधान योजना को खारिज कर दिया और इसके बजाय ऋण से जूझ रही कंपनी के परिसमापन का आदेश दिया।

- यह IBC के समयबद्ध और रचनात्मक समाधान प्राप्त करने में स्थिरता और प्रभावशीलता को लेकर बढ़ती चिंताओं को उजागर करता है।

दिवालियापन समाधान में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उठाए गए प्रमुख मुद्दे क्या हैं?

- कानूनी प्रावधानों के साथ अननुपालन: भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड मामले में अनुमोदित समाधान योजना IBC के अनुच्छेद 30(2) के अनुरूप नहीं थी, जो यह अनिवार्य करता है कि समाधान योजनाएँ ऋणदाताओं के सर्वोत्तम हित में होनी चाहिये और कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिये।

- समाधान पेशेवर द्वारा चूक: समाधान पेशेवरों ने उचित परिश्रम नहीं किया और एक दोषपूर्ण समाधान योजना को आगे बढ़ने की अनुमति दी, जिससे दिवालियापन प्रक्रिया में समाधान पेशेवरों की क्षमता, उत्तरदायित्व और नियामक निगरानी को लेकर चिंताएँ उत्पन्न होती हैं।

- ऋणदाताओं की समिति (Coc) में कमजोरियाँ: समाधान योजना का मूल्यांकन करने के लिये ज़िम्मेदार CoC ने उचित परिश्रम और व्यावसायिक समझ का उपयोग नहीं किया और एक ऐसी योजना को मंज़ूरी दी, जिसने अंततः ऋणदाताओं के हितों को नुकसान पहुँचाया।

- ऋणदाताओं की समिति (CoC) दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (IBC), 2016 के तहत कॉर्पोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया (CIRP) की अगुवाई करती है।

- न्यायिक निगरानी में अंतराल: राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण द्वारा IBC के अनुच्छेद 31(2) के तहत दोषपूर्ण समाधान योजना को अस्वीकार करने में विफलता ने न्यायिक निगरानी में खामियों को उजागर किया, जिससे IBC की अखंडता बनाए रखने के लिये न्यायाधिकरण स्तर पर मज़बूत जाँच की आवश्यकता का समर्थन होता है।

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (IBC), 2016 क्या है?

- परिचय: IBC, 2016 भारत का व्यापक दिवालियापन कानून है, जो कंपनियों, साझेदारी फर्मों और व्यक्तियों के लिये मौजूदा दिवालियापन ढाँचों को एकीकृत और सरल बनाती है।

- शोधन अक्षमता का तात्पर्य उस स्थिति से है, जहाँ देनदारियाँ संपत्तियों से अधिक होती हैं और ऋण समय पर चुकता नहीं किये जा सकते। दिवालियापन वह कानूनी घोषणा है जो इस तरह की ऋण चुकता न करने की असमर्थता को व्यक्त करती है।

- टी.के. विश्वनाथन समिति (दिवालियापन कानून सुधार समिति), 2015 ने कॉर्पोरेट और व्यक्तिगत दिवालियापन के समाधान के लिये एक एकीकृत ढाँचे की सिफारिश की, जिसके परिणामस्वरूप दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (IBC), 2016 का निर्माण हुआ।

- IBC एक समयबद्ध और ऋणदाता-प्रेरित प्रक्रिया स्थापित करती है, जिसका उद्देश्य ऋण अनुशासन में सुधार लाना, तनावग्रस्त संपत्तियों का प्रभावी समाधान करना और समग्र व्यावसायिक वातावरण को सुदृढ़ बनाना है।

- इसे मुख्य रूप से भारत के बैंकिंग क्षेत्र में बढ़ते बकाया ऋण संकट (बुरे ऋण संकट) से निपटने के लिये लागू किया गया था।

- नियामक प्राधिकरण: भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (IBBI), IBC, 2016 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है, जो भारत में दिवाला समाधान के लिये नियम और विनियम तैयार करने के लिये ज़िम्मेदार है।

- इसमें वित्त मंत्रालय, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय और भारतीय रिज़र्व बैंक के सदस्य शामिल हैं।

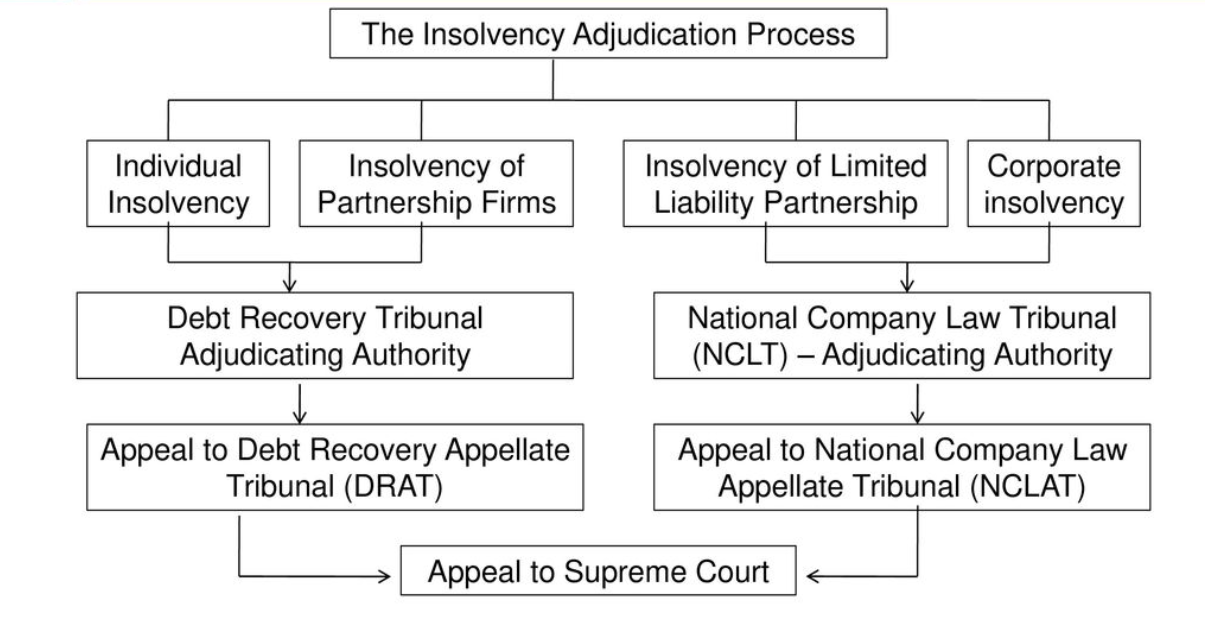

- न्याय निर्णय प्राधिकरण: IBC में, कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिये न्याय निर्णय प्राधिकरण राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (NCLT) है, जबकि व्यक्तियों और फर्मों के लिये यह ऋण वसूली अधिकरण (DRT) है।

- NCLT कॉर्पोरेट देनदारों और उनके गारंटरों से जुड़े मामलों को संभालता है, जबकि DRT सीमित देयता भागीदारी के अलावा व्यक्तियों और साझेदारी फर्मों के शोधन अक्षमता मामलों से निपटता है।

- कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया: यह IBC, 2016 के तहत एक समयबद्ध विधिक तंत्र है, जिसे ऋण चुकौती में चूक करने वाली कंपनियों के वित्तीय संकट को हल करने के लिये डिज़ाइन किया गया है।

- इसकी शुरुआत वित्तीय ऋणदाताओं, परिचालन ऋणदाताओं या स्वयं चूककर्त्ता कंपनी द्वारा NCLT में आवेदन दायर करके की जा सकती है, जो एक अंतरिम समाधान पेशेवर (IRP) की नियुक्ति करता है, जो कंपनी के प्रबंधन का नियंत्रण अपने हाथ में ले लेता है।

- IRP ऋणदाता के दावों का सत्यापन करता है और एक CoC का गठन करता है, जो 180 से 330 दिनों के भीतर समाधान योजना का मूल्यांकन करता है तथा उस पर मतदान करता है।

- यदि दिवाला प्रारंभ तिथि से 180 दिनों (या विस्तारित अवधि) के भीतर कोई समाधान योजना दाखिल नहीं की जाती है, तो निर्णय देने वाला प्राधिकरण परिसमापन का आदेश दे सकता है।

- इसकी शुरुआत वित्तीय ऋणदाताओं, परिचालन ऋणदाताओं या स्वयं चूककर्त्ता कंपनी द्वारा NCLT में आवेदन दायर करके की जा सकती है, जो एक अंतरिम समाधान पेशेवर (IRP) की नियुक्ति करता है, जो कंपनी के प्रबंधन का नियंत्रण अपने हाथ में ले लेता है।

- प्रमुख उपलब्धियाँ: अपनी स्थापना के बाद से IBC ने 808 मामलों में 3.16 लाख करोड़ रुपए से अधिक के ऋण का समाधान करने में सहायता की है, जिससे DRT और लोक अदालत जैसी पुरानी प्रणालियों की तुलना में बेहतर वसूली दर में योगदान मिला है।

- IBC को "नए युग का प्रकाश स्तंभ" कहा गया है, जिसने ऋण अनुशासन को बढ़ावा दिया और गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPA) में ऐतिहासिक कमी लाने में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया।

- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की रिपोर्ट के अनुसार, जून 2024 में निवल NPA 0.6% के साथ 12 वर्षों के न्यूनतम स्तर पर थे, जो कि ऋण अनुशासन में सुधार लाने में IBC की प्रभावशीलता को दर्शाता है।

- IBC ने विश्व बैंक की डूइंग बिज़नेस रिपोर्ट (DBR) में भारत की रैंकिंग में उल्लेखनीय सुधार में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया, जिसके तहत भारत वर्ष 2014 में 142वें स्थान से बढ़कर वर्ष 2019 में 63वें स्थान पर पहुँच गया, जब तक यह रिपोर्ट प्रकाशित होनी बंद नहीं हुई थी।

IBC से संबंधित प्रमुख मुद्दे क्या हैं?

- समाधान प्रक्रिया में विलंब: IBC के साथ एक प्रमुख समस्या दिवाला समाधान को पूरा करने में विलंब है।

- जबकि IBC का लक्ष्य 180 दिन की समय-सीमा है, प्रक्रिया में बार-बार विस्तार एवं विलंब के कारण परिसंपत्ति का अवमूल्यन, ऋणदाताओं का नुकसान और मामलों के समाधान में समग्र अकुशलता हुई है।

- इससे संहिता का मूल उद्देश्य - त्वरित एवं प्रभावी समाधान कमज़ोर हो जाता है।

- CoC में असंतुलन: CoC, जो समाधान योजनाओं को मंजूरी देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है, पर वित्तीय ऋणदाताओं (बैंकों और वित्तीय संस्थानों) का प्रभुत्व है।

- इससे प्रायः परिचालन ऋणदाताओं (आपूर्तिकर्त्ताओं, कर्मचारियों) का प्रतिनिधित्व कम हो जाता है, जिसके परिणामस्वरूप कुछ मामलों में पक्षपातपूर्ण समाधान हो जाते हैं, जिनमें छोटे ऋणदाताओं की आवश्यकताओं को ध्यान में नहीं रखा जाता है या परिणामस्वरूप परिसंपत्तियों का अनुचित वितरण हो जाता है।

- सीमा-पार दिवाला में विधिक निश्चितता का अभाव: IBC ढाँचे में सीमा-पार दिवाला के लिये व्यापक दृष्टिकोण का अभाव है, जिसके कारण कई देशों में परिचालन या परिसंपत्तियों वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों के समाधान में चुनौतियाँ उत्पन्न होती हैं।

- अन्य देशों के साथ स्पष्ट विधिक ढाँचे और समन्वय तंत्र की अनुपस्थिति के परिणामस्वरूप क्षेत्राधिकार संबंधी संघर्ष, लंबी मुकदमेबाजी और परिसंपत्ति कुप्रबंधन हो सकता है।

- देनदारों के हितों का अपर्याप्त संरक्षण: जबकि IBC ऋणों की वसूली को प्राथमिकता देता है, यह अक्सर ऋणदाता के हितों पर अत्यधिक ज़ोर देता है, जिससे देनदार के पुनर्वास के अधिकार की कीमत चुकानी पड़ती है।

- दिवालियापन प्रक्रिया पुनर्गठन के बजाय परिसमापन पर ज़ोर देती है, विशेष रूप से संकटग्रस्त व्यवसायों के मामले में, जो उचित समर्थन के साथ अभी भी व्यवहार्य हो सकते हैं।

- परिसमापन प्रक्रिया में अक्षमता: IBC के तहत परिसमापन प्रक्रिया में परिसंपत्ति मूल्यांकन और पारदर्शिता की कमी तथा परिसंपत्तियों की बिक्री में देरी जैसी अक्षमताएँ हैं। इसके परिणामस्वरूप लेनदारों के लिये न्यूनतम वसूली और बाज़ार में विकृति होती है।

IBC को सुदृढ़ करने के लिये क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं?

- समय पर समाधान और त्वरित न्यायिक कार्रवाई : IBC के लिये कानूनी ढाँचे में गति और दक्षता को प्राथमिकता दी जानी चाहिये। समय पर न्यायिक हस्तक्षेप से लंबे समय तक चलने वाले कानूनी विवादों और आर्थिक अनिश्चितता को रोका जा सकेगा।

- NCLT की क्षमता में सुधार सहित IBC के संस्थागत ढाँचे को सुदृढ़ करने से सुचारू परिचालन सुनिश्चित होगा तथा दिवालियापन समाधान प्रणाली में विश्वास कायम रहेगा।

- लक्षित दंड के साथ सुदृढ़ निगरानी : IBC को निगरानी के लिये सुदृढ़ संस्थागत तंत्र द्वारा समर्थित किया जाना चाहिये, विशेष रूप से समाधान प्रक्रिया के दौरान कदाचार को रोकने के लिये।

- समाधान योजना के क्रियान्वयन के बाद उजागर होने वाली किसी भी अवैधता के लिये ज़िम्मेदार लोगों पर लक्षित दंड लगाया जाना चाहिये।

- देनदार और लेनदार हितों के प्रति संतुलित दृष्टिकोण: अधिक संतुलित दृष्टिकोण प्रदान करने के लिये संहिता का पुनर्मूल्यांकन किया जाना चाहिये, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि कॉर्पोरेट देनदारों (विशेष रूप से संकटग्रस्त व्यवसायों के मामलों में) के हितों की लेनदार अधिकारों से समझौता किये बिना उचित रूप से सुरक्षा की जाए।

- पुनर्परिभाषित "व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य" समाधान अधिक टिकाऊ समाधानों को प्रोत्साहित करेगा।

- IBC प्रक्रिया का उन्नत डिजिटलीकरण: सभी IBC हितधारकों को जोड़ने के लिये डिजिटलीकरण को बढ़ावा देना, पारदर्शिता सुनिश्चित करना, डेटा अंतराल को कम करना और निर्णय लेने में तेज़ी लानी चाहिये।

- विलंब से होने वाले मूल्य क्षरण को रोकने के लिये प्री-पैकेज्ड इन्सॉल्वेंसी रेज़ोल्यूशन प्रोसेस (PPIRP) को बड़े निगमों तक विस्तारित करना।

- उभरते क्षेत्रों के लिये IBC को अनुकूलित करना: फिनटेक, डिजिटल व्यवसायों और हरित उद्योगों जैसे उभरते क्षेत्रों के सामने आने वाली विशिष्ट चुनौतियों का समाधान करने के लिये IBC प्रावधानों में संशोधन करना, उन्हें क्षेत्र-विशिष्ट दिवालियापन समाधान प्रदान करना।

निष्कर्ष:

सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप से IBC प्रक्रिया में गंभीर कमियों पर ध्यान जाता है। ऋण वसूली में सुधार लाने में इसकी सफलता के बावजूद, लगातार देरी, कमज़ोर निगरानी और हितधारक हितों में असंतुलन इसकी प्रभावशीलता में बाधा डालते हैं। संस्थागत क्षमता को सुदृढ़ करना, समय पर समाधान सुनिश्चित करना और अधिक संतुलित व क्षेत्र-विशिष्ट दृष्टिकोण अपनाना IBC की विश्वसनीयता को पुनःस्थापित करने के लिये महत्त्वपूर्ण है।

|

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न: प्रश्न: दिवाला एवं दिवालियापन संहिता को भारत में एक प्रमुख आर्थिक सुधार के रूप में सराहा गया। क्या हाल के घटनाक्रम संरचनात्मक सुधार की आवश्यकता का संकेत देते हैं? उदाहरणों के साथ इसकी पुष्टि कीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स;प्रश्न. निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा हाल ही में समाचारों में आए 'दबावयुक्त परिसंपत्तियों के धारणीय संरचना पद्धति (स्कीम फॉर सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट्स/S4A)' का सर्वोत्कृष्ट वर्णन करता है? (2017) (a) यह सरकार द्वारा निरूपित विकासपरक योजनाओं की पारिस्थितिकीय कीमतों पर विचार करने की पद्धति है। उत्तर: (b) |