भारत में साइबर धोखाधड़ी | 19 Jul 2025

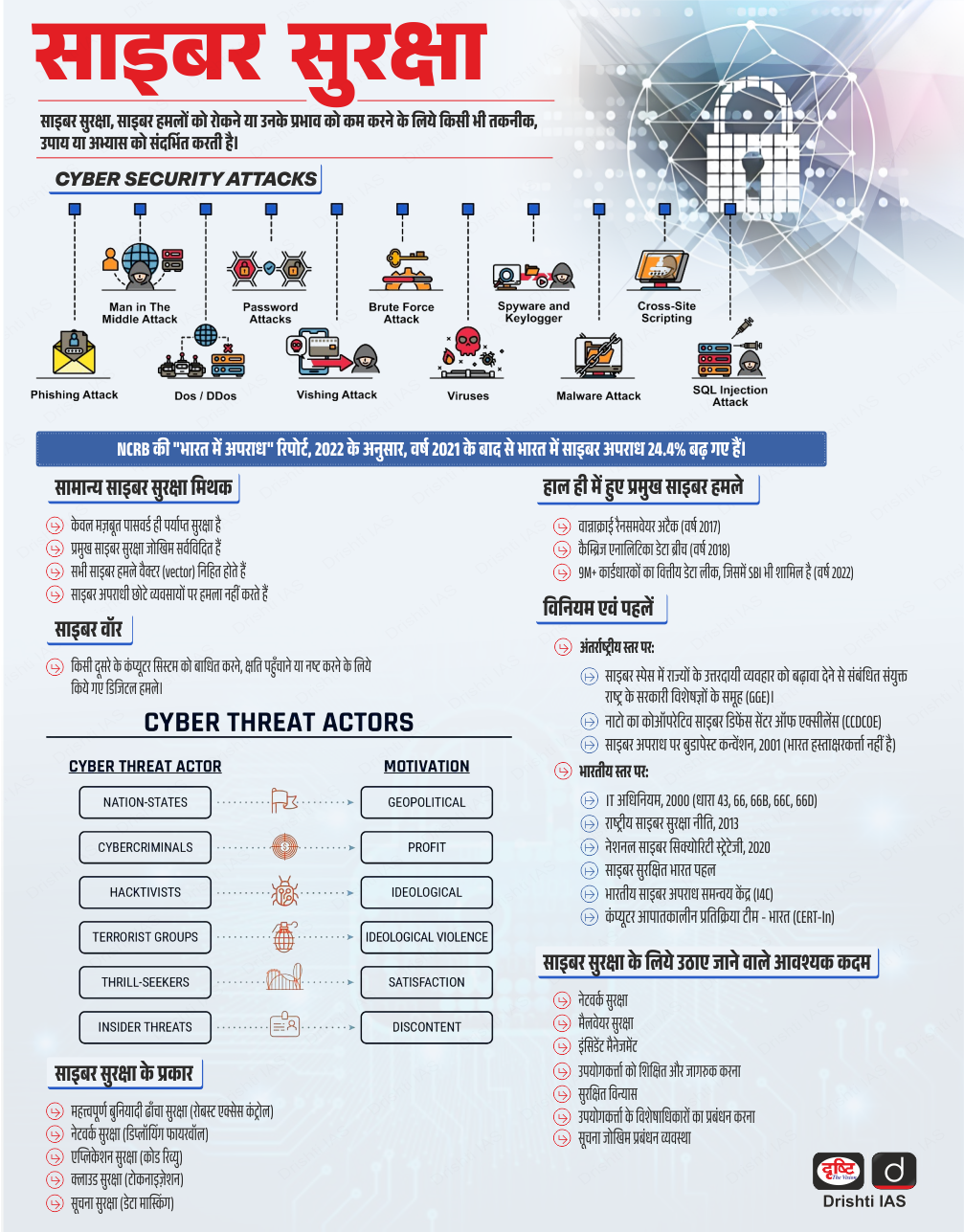

प्रिलिम्स के लिये:डिजिटल अरेस्ट, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023, भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल, राष्ट्रीय महत्त्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र (NCIIPC), साइबर स्वच्छता केंद्र, रैनसमवेयर, बुडापेस्ट साइबर अपराध कन्वेंशन, साइबर अपराध मेन्स के लिये:भारत में साइबर सुरक्षा के लिये वर्तमान ढाँचा, भारत के डिजिटल परिदृश्य को प्रभावित करने वाले प्रमुख उभरते साइबर खतरे। |

स्रोत: IE

चर्चा में क्यों?

भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C), जो गृह मंत्रालय (MHA) के अंतर्गत कार्य करता है, ने भारतीय नागरिकों को लक्षित करने वाले वित्तीय साइबर धोखाधड़ी के मामलों में तीव्र वृद्धि की रिपोर्ट दी है, जिनका अधिकांश स्रोत दक्षिण-पूर्व एशियाई देश हैं।

I4C के विश्लेषण के अनुसार भारत में वित्तीय साइबर धोखाधड़ी की स्थिति क्या है?

- बढ़ते वित्तीय नुकसान: 2025 की पहली छमाही में भारत को साइबर धोखाधड़ी के कारण प्रति माह औसतन ₹1,000 करोड़ का नुकसान हुआ, जो कुल ₹7,000 करोड़ तक पहुँच गया।

- I4C के अनुसार, वर्ष 2025 में संभावित वार्षिक नुकसान ₹1.2 लाख करोड़ (₹1.2 ट्रिलियन) से अधिक हो सकता है, जो भारत की GDP का लगभग 0.7% है।

- धोखाधड़ी (स्कैम) की उत्पत्ति और प्रकृति: भारतीय नागरिकों को लक्षित करने वाली 50% से अधिक साइबर धोखाधड़ी दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों जैसे कि कंबोडिया, म्याँमार, वियतनाम, लाओस और थाईलैंड से संचालित हो रही हैं। ये धोखाधड़ी मुख्यतः उच्च-सुरक्षा परिसरों से संचालित की जाती हैं, जिनका संचालन कथित रूप से चीनी संचालकों द्वारा किया जाता है।

- प्रमुख धोखाधड़ी के प्रकारों में शामिल हैं: शेयर बाज़ार/निवेश धोखाधड़ी, डिजिटल अरेस्ट स्कैम, कार्य-आधारित और निवेश-आधारित धोखाधड़ी।

- भारतीय खुफिया एजेंसियों द्वारा कंबोडिया में 45, लाओस में 5, म्याँमार में 1 स्कैम केंद्र की पहचान की गई।

- कार्यप्रणाली (Modus Operandi): भारतीय नागरिकों सहित पीड़ितों को फर्जी नौकरी प्रस्तावों के माध्यम से मानव तस्करी का शिकार बनाया जाता है और उन्हें दुबई, चीन, थाईलैंड जैसे देशों के माध्यम से साइबर धोखाधड़ी में लगाया जाता है।

- भारत के विभिन्न राज्यों — महाराष्ट्र, तमिलनाडु, जम्मू-कश्मीर, उत्तर प्रदेश और दिल्ली, में सक्रिय भर्ती एजेंट इस प्रक्रिया का हिस्सा हैं।

- संरचनात्मक खामियाँ एवं प्रवर्तन: भारत के साइबर धोखाधड़ी पारिस्थितिकी तंत्र का दुरुपयोग के कारणों में डिजिटल बैंकिंग लेनदेन में खामियाँ, टेलीकॉम सेक्टर में PoS एजेंटों द्वारा फर्जी सिम कार्ड जारी करना, आव्रजन में कमज़ोर सत्यापन प्रक्रियाएँ, आदि शामिल हैं, जिससे गुमनाम और सीमापार साइबर अपराध संभव हो पाते हैं।

भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C)

- परिचय: I4C की स्थापना गृह मंत्रालय द्वारा वर्ष 2020 में की गई थी, जिसका उद्देश्य साइबर अपराधों (विशेष रूप से वित्तीय धोखाधड़ी) के लिये एक समन्वित और समग्र प्रतिक्रिया प्रदान करना है।

- मुख्य उद्देश्य:

- राष्ट्रीय नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करना, जो साइबर अपराधों की निगरानी, रोकथाम और जाँच में समन्वय करना, विशेषकर महिलाओं, बच्चों और महत्त्वपूर्ण अवसंरचना को लक्षित करने वाले अपराधों के मामले में।

- प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली विकसित करना और प्रवृत्ति विश्लेषण, पैटर्न की पहचान तथा डेटा साझा करने की सुविधा प्रदान करना।

- साइबर अपराध की शिकायत दर्ज कराने की सुविधा प्रदान करना एवं साइबर स्वच्छता तथा धोखाधड़ी की रोकथाम पर जन-जागरूकता बढ़ाना।

- राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को साइबर फॉरेंसिक और जाँच में पुलिस, अभियोजकों और न्यायिक अधिकारियों की क्षमता निर्माण में सहायता देना।

- राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल: यह एक नागरिक-केंद्रित ऑनलाइन पोर्टल है जो लोगों को साइबर धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराने की सुविधा प्रदान करता है। दर्ज शिकायतों को संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों को अग्रेषित किया जाता है।

साइबर धोखाधड़ी (Cyber frauds) क्या है?

- परिचय: साइबर धोखाधड़ी वे आपराधिक गतिविधियाँ हैं, जो डिजिटल प्रौद्योगिकी (इंटरनेट) का उपयोग करके व्यक्तियों या संस्थानों को वित्तीय नुकसान पहुँचाने हेतु की जाती हैं।

- ये साइबर सुरक्षा, डिजिटल प्लेटफॉर्म या मानव व्यवहार की कमज़ोरियों का फायदा उठाकर धन, डेटा या पहचान की चोरी करते हैं।

साइबर धोखाधड़ी के प्रकार:

|

प्रकार |

विवरण |

|

डिजिटल गिरफ्तारी (Digital Arrests) |

पुलिस या आयकर अधिकारी बनकर डराकर धन वसूली करना। |

|

ऑनलाइन जॉब/कार्य-आधारित धोखाधड़ी |

घर बैठे कार्य के फर्जी प्रस्ताव और अग्रिम भुगतान की मांग। |

|

मालवेयर |

कंप्यूटर पर नियंत्रण पाने हेतु व्यक्तिगत जानकारी चुराने वाला सॉफ्टवेयर। |

|

रैनसमवेयर |

फाइलों को एन्क्रिप्ट कर उन्हें खोलने के बदले फिरौती माँगना (जैसे: 2016 का WannaCry हमला)। |

|

फिशिंग |

भरोसेमंद दिखने वाले ईमेल के ज़रिये उपयोगकर्त्ता को फर्जी लिंक पर क्लिक कराकर संवेदनशील जानकारी हासिल करना (जैसे: क्रेडिट कार्ड नंबर)। |

|

साइबर बुलीइंग (Cyberbullying) |

किसी व्यक्ति को धमकी देना, मानसिक रूप से परेशान करना या ब्लैकमेल करना। |

|

साइबर जासूसी (Cyber Spying) |

संवेदनशील डेटा, निजी जानकारी या बौद्धिक संपदा तक पहुँच प्राप्त करने के लिये नेटवर्क को निशाना बनाना। |

|

बिज़नेस ईमेल समझौता (BEC) |

वैध ईमेल हैक कर सप्लायर, कर्मचारी या टैक्स अधिकारियों की पहचान में धोखा देना (वाइट कॉलर अपराध)। |

|

डेटिंग हुडविंक्स (Dating Hoodwinks) |

डेटिंग साइट्स/ऐप्स का उपयोग कर भावनात्मक जुड़ाव के ज़रिये निजी जानकारी हासिल करना। |

|

एटीएम/PoS धोखाधड़ी |

कार्ड डिटेल्स की चोरी या अनधिकृत लेनदेन (स्किमिंग)। |

- साइबर धोखाधड़ी के परिणाम:

- व्यक्तिगत नुकसान: अनधिकृत वित्तीय लेनदेन, खाते तक पहुँच खोना और निजी डेटा का दुरुपयोग कर ब्लैकमेल।

- व्यावसायिक जोखिम: कानूनी दंड, नियामक जुर्माना और ग्राहक डेटा लीक होने पर ब्रांड की विश्वसनीयता और बाज़ार मूल्य में गिरावट।

- राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा: साइबर उल्लंघनों द्वारा रक्षा और महत्त्वपूर्ण सूचना प्रणालियों को निशाना बनाया जाना।

- उल्लेखनीय साइबर धोखाधड़ी घटनाएँ:

- आधार डेटा लीक (2018): 1.1 अरब आधार कार्डधारकों की व्यक्तिगत जानकारी लीक, जिसमें आधार संख्या, PAN और बैंक विवरण शामिल थे।

- केनरा बैंक ATM हमला (2018): हैकरों ने 300 डेबिट कार्ड्स पर स्किमिंग उपकरणों का प्रयोग कर ₹20 लाख से अधिक की चोरी की।

- पेगासस स्पाईवेयर मामला: इज़रायली स्पाईवेयर Pegasus का उपयोग बिना अनुमति के मोबाइल उपकरणों से डेटा चुराने के लिए हुआ, जिसमें 300 से अधिक प्रमाणित भारतीय मोबाइल नंबर प्रभावित हुए।

भारत के डिजिटल परिदृश्य को प्रभावित करने वाले प्रमुख उभरते साइबर खतरे क्या हैं?

पढ़ने के लिये यहाँ क्लिक करें: भारत में उभरते साइबर खतरे

साइबर सुरक्षा से संबंधित प्रमुख पहल क्या हैं?

- साइबर सुरक्षा पर वैश्विक पहलें:

- बुडापेस्ट कन्वेंशन ऑन साइबरक्राइम: यह साइबर अपराध से निपटने के लिये बना पहला अंतरराष्ट्रीय संधि-पत्र है, जो कानूनी समरूपता (legal harmonization), जाँच में सहयोग (investigative cooperation) और क्षमता निर्माण (capacity building) को बढ़ावा देता है। यह 1 जुलाई, 2004 से लागू हुआ था।

- भारत इस संधि का पक्षकार नहीं है।

- इंटरनेट गवर्नेंस फोरम (IGF): IGF संयुक्त राष्ट्र (UN) के अंतर्गत एक बहु-हितधारक मंच (Multi-Stakeholder Platform) है, जो इंटरनेट गवर्नेंस और साइबर सुरक्षा से संबंधित सार्वजनिक नीति के मुद्दों पर सरकारों, निजी क्षेत्र, शिक्षाविदों और नागरिक समाज के बीच संवाद को बढ़ावा देता है।

- ICT सुरक्षा पर UNGA के प्रस्ताव: संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) ने साइबर सुरक्षा से संबंधित मुद्दों के समाधान हेतु दो प्रमुख मंचों की स्थापना की है:

- ओपन-एंडेड वर्किंग ग्रुप (OEWG): रूस द्वारा आरंभ किया गया।

- उद्देश्य: समावेशी संवाद और ICT सुरक्षा में क्षमता निर्माण को प्रोत्साहित करना।

- उद्देश्य: समावेशी संवाद और ICT सुरक्षा में क्षमता निर्माण को प्रोत्साहित करना।

- ग्रुप ऑफ गवर्नमेंटल एक्सपर्ट्स (GGE): अमेरिका द्वारा आरंभ किया गया।

- उद्देश्य: साइबर स्पेस में ज़िम्मेदार राज्य व्यवहार के मानदंड (norms) और अंतर्राष्ट्रीय कानूनी ढाँचे का विकास करना।

- ओपन-एंडेड वर्किंग ग्रुप (OEWG): रूस द्वारा आरंभ किया गया।

भारत की साइबर सुरक्षा पहल

- विधायी उपाय:

- संस्थागत ढाँचा:

- भारतीय कंप्यूटर इमर्जेंसी रिस्पांस टीम (CERT‑In)

- राष्ट्रीय संवेदनशील सूचना संरचना संरक्षण केंद्र (NCIIPC)

- भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C)

- साइबर स्वच्छता केंद्र

- नागरिक वित्तीय साइबर धोखाधड़ी रिपोर्टिंग एवं प्रबंधन प्रणाली — साइबर धोखाधड़ी मामलों की वास्तविक समय निगरानी, ट्रैकिंग और समाधान सुनिश्चित करने हेतु

- केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) — PoS एजेंटों द्वारा धोखाधड़ीपूर्ण सिम जारी करने पर FIR दर्ज की गई

- रणनीतिक पहल:

- भारत राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास 2024

- राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति, 2013, साइबर स्पेस की सुरक्षा और संवेदनशील सूचना ढाँचे की रक्षा हेतु दृष्टि व रणनीति निर्धारित करती है

- चक्षु और डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म (DoT द्वारा):

- चक्षु: संचार साथी पोर्टल पर उपलब्ध एक उपकरण, जो नागरिकों को KYC समाप्ति या बैंक खाता अपडेट जैसे धोखाधड़ी संबंधी फर्जी कॉल/SMS/WhatsApp संदेश रिपोर्ट करने की सुविधा प्रदान करता है

- डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म (DIP): दूरसंचार संसाधनों के दुरुपयोग की रोकथाम हेतु हितधारकों (टीएसपी, बैंक, कानून प्रवर्तन, आदि) के बीच वास्तविक समय समन्वय व सूचना आदान–प्रदान सुनिश्चित करता है

- क्षेत्र-विशिष्ट नियमन:

- SEBI द्वारा विनियमित संस्थाओं हेतु साइबर सुरक्षा ढाँचा — प्रतिभूति बाज़ार में साइबर सुरक्षा नीतियों को बाध्यकारी बनाता है

- दूरसंचार (संवेदनशील दूरसंचार अवसंरचना) नियम, 2024

भारत में साइबर सुरक्षा ढाँचे को मज़बूत करने हेतु क्या उपाय किये जाने चाहिये?

- अवसंरचना एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित सुरक्षा: डिजिटल अवसंरचना को मज़बूत किया जाना चाहिये, जिसमें फायरवॉल, नियमित सॉफ्टवेयर/हार्डवेयर अपडेट तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित खतरा पहचान प्रणाली शामिल हो।

- AI-आधारित उपकरणों को रैनसमवेयर की पूर्व-भविष्यवाणी, घटनाओं की त्वरित प्रतिक्रिया, और फॉरेंसिक विश्लेषण में सक्षम बनाया जाना चाहिये।

- AI-आधारित उपकरणों को रैनसमवेयर की पूर्व-भविष्यवाणी, घटनाओं की त्वरित प्रतिक्रिया, और फॉरेंसिक विश्लेषण में सक्षम बनाया जाना चाहिये।

- साइबर जागरूकता एवं साक्षरता: ग्रामीण समुदायों, युवाओं और वरिष्ठ नागरिकों को लक्षित करते हुए स्थानीय भाषाओं में राष्ट्रव्यापी साइबर साक्षरता कार्यक्रम शुरू किये जाएँ।

- स्कूलों और विश्वविद्यालयों में साइबर सुरक्षा शिक्षा को शामिल किया जाए, ताकि प्रारंभिक स्तर से डिजिटल समुत्थानशीलता विकसित हो सके। इसके लि सुरक्षित डिजिटल अवसंरचना और प्रशिक्षित स्टाफ की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।

- संस्थागत सुधार एवं ऑडिट तंत्र: बैंकिंग, स्वास्थ्य सेवा और उपयोगिता क्षेत्रों जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में अनिवार्य साइबर सुरक्षा ऑडिट, तनाव परीक्षण (stress tests) और कर्मचारी तैयारियों का मूल्यांकन किया जाना चाहिये।

- ज़िला-स्तरीय साइबर सुरक्षा इकाइयाँ स्थापित की जाएँ जो स्थानीय खतरों से निपटने और CERT-In के साथ समन्वय कर सकें।

- कॉर्पोरेट एवं बैंकिंग सुरक्षा उपाय: व्यवसायों और बैंकों में दो-चरणीय प्रमाणीकरण (2FA), डेटा एन्क्रिप्शन और सतत् निगरानी प्रणाली को अनिवार्य किया जाए।

- वित्तीय संस्थानों को संदिग्ध लेनदेन पर नज़र रखनी चाहिये, विदेशी IP लॉगिन का पता लगाना चाहिये तथा चोरी किये गए धन को क्रिप्टोकरेंसी में बदलने से रोकना चाहिये।

- वित्तीय संस्थानों को संदिग्ध लेनदेन पर नज़र रखनी चाहिये, विदेशी IP लॉगिन का पता लगाना चाहिये तथा चोरी किये गए धन को क्रिप्टोकरेंसी में बदलने से रोकना चाहिये।

- व्यक्तिगत साइबर स्वच्छता: नागरिकों को सुरक्षित डिजिटल व्यवहार अपनाने के लिये प्रेरित किया जाना चाहिए, जैसे: संदिग्ध संचार (ईमेल, कॉल, SMS आदि) से बचना, मज़बूत एवं अद्वितीय पासवर्ड का प्रयोग, सुरक्षा चेतावनियों को नज़रअंदाज़ न करना। इससे व्यक्तिगत स्तर पर साइबर धोखाधड़ी की भेद्यता में कमी लाई जा सकती है।

|

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न: Q. भारत में साइबर सुरक्षा की प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं? भारत के साइबर सुरक्षा ढाँचे को मज़बूत करने के लिये व्यापक उपाय सुझाएँ? |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)प्रिलिम्स:प्रश्न.1 भारत में व्यक्तियों के लिये साइबर बीमा के तहत धन की हानि और अन्य लाभों के भुगतान के अलावा, निम्नलिखित में से कौन से लाभ आम तौर पर कवर किये जाते हैं? (वर्ष 2020)

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये: (A) केवल 1, 2 और 4 उत्तर: (B) प्रश्न. 2 भारत में निम्नलिखित में से किसके लिये साइबर सुरक्षा घटनाओं पर रिपोर्ट करना कानूनी रूप से अनिवार्य है? (वर्ष 2017)

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये: (A) केवल 1 उत्तर: (D) मेन्स:प्रश्न: साइबर सुरक्षा के विभिन्न घटक क्या हैं? साइबर सुरक्षा में चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए जाँच करें कि भारत ने व्यापक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति को किस हद तक सफलतापूर्वक विकसित किया है। (वर्ष 2022) |