भारत के पेटेंट इकोसिस्टम में क्रांतिकारी बदलाव | 19 Aug 2025

चर्चा में क्यों?

भारत की मेक इन इंडिया महत्त्वाकांक्षा का मूल आधार नवाचार है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने में एक मज़बूत पेटेंट इकोसिस्टम निर्णायक भूमिका निभाता है। जैसा कि नोबेल पुरस्कार विजेता डेविड ग्रॉस ने उल्लेख किया है, भारत को “खोज करनी चाहिये, फिर आविष्कार करना चाहिये और उसके बाद निर्माण करना चाहिये।” अनुसंधान एवं विकास (R&D) को गहराई देने और पेटेंट सृजन में तेज़ी लाने के माध्यम से भारत एक प्रौद्योगिकी उपभोक्ता से वैश्विक प्रौद्योगिकी नवोन्मेषक के रूप में विकसित हो सकता है।

भारत के पेटेंट परिदृश्य में प्रमुख रुझान क्या हैं?

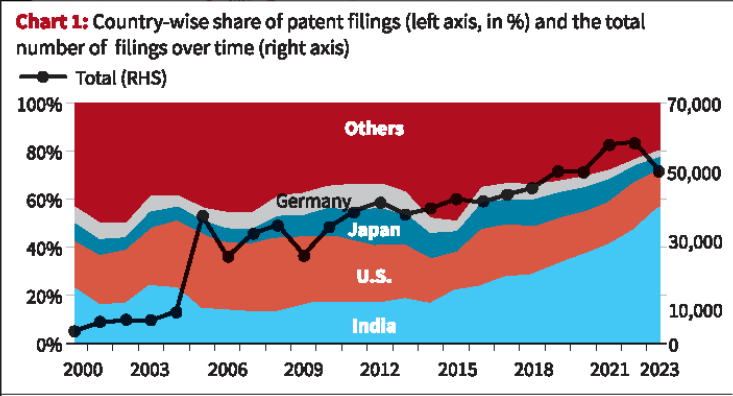

- भारत ने वर्ष 2023 में वैश्विक पेटेंट दाखिल करने में 6वें स्थान पर आकर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। वित्त वर्ष 2023-2024 में भारत ने 1 लाख से अधिक पेटेंट स्वीकृत किये, जो वर्ष 2015 की तुलना में 17 गुना वृद्धि दर्शाता है।

- पिछले 5 वर्षों में भारत में कुल बौद्धिक संपदा (IP) दाखिलों में 44% की वृद्धि हुई है, जिसमें पेटेंट, ट्रेडमार्क, डिज़ाइन और भौगोलिक संकेतक (GI) शामिल हैं।

- विश्वविद्यालय IP सेल्स और कानूनी सहायता इकाइयों के माध्यम से भारत के पेटेंट इकोसिस्टम को बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे फाइलिंग, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और मुद्रीकरण में सहायता मिल रही है।

- उदाहरण के लिये, IIT मद्रास ने वर्ष 2022-2023 में अपने पेटेंट को दोगुना कर दिया।

- ट्रेडमार्क के क्षेत्र में, भारत WIPO 2024 में वैश्विक स्तर पर चौथे स्थान पर रहा, जहाँ धीमी विकास दर के बावजूद आवेदनों की संख्या वर्ष 2016-17 में लगभग 2 लाख से बढ़कर वर्ष 2023-24 में लगभग 4.8 लाख हो गई।

भारत के पेटेंट इकोसिस्टम में प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं?

भारत के पेटेंट इकोसिस्टम को निरंतर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जो पेटेंट पाइपलाइन में CLOG के रूप में परिलक्षित होती हैं:

- C - विदेशी दाखिलों पर केंद्रित: भारत का नवाचार फीका पड़ गया है क्योंकि भारत में स्वीकृत पेटेंटों में से 74% से अधिक विदेशी संस्थाओं को मिलते हैं।

- L - कम अनुसंधान एवं विकास निवेश: GDP का केवल 0.67% ही अनुसंधान एवं विकास (R&D) पर खर्च किया जाता है, जिसके कारण उच्च मात्रा में गुणवत्तापूर्ण पेटेंट उत्पन्न करने के लिये आवश्यक बुनियादी अनुसंधान की कमी है।

- O - अत्यधिक बोझिल और पुरानी प्रक्रियाएँ: कुशल परीक्षकों की गंभीर कमी और अप्रभावी प्रक्रियाओं के कारण भारत में औसत पेटेंट स्वीकृति समय 58 महीने है, जबकि यही प्रक्रिया चीन में 20 महीने और अमेरिका में 21 महीने लेती है, जो नवप्रवर्तकों के लिये एक बड़ी बाधा है।

- G - प्रवर्तन में अंतराल: भारत में बौद्धिक संपदा संरक्षण में अंतराल, धीमी न्यायिक प्रक्रियाएँ और बढ़ती डिजिटल पाइरेसी रचनाकारों के अधिकारों की प्रभावी सुरक्षा को सीमित करती रहती हैं।

- इसके अलावा, यद्यपि भारत ने पेटेंट फाइलिंग में महत्त्वपूर्ण प्रगति की है, लेकिन इन पेटेंटों का बड़े पैमाने पर व्यावसायीकरण अभी भी सीमित है।

भारत के पेटेंट इकोसिस्टम को बदलने हेतु क्या उपाय किये जाने चाहिये?

- CLOG को दूर करने के लिये, भारत को अपने पेटेंट इकोसिस्टम को बदलने के लिये REFORM के तहत एक रणनीतिक योजना लागू करनी होगी।

- R - नियामक और कानूनी सुधार: त्वरित विवाद समाधान के लिये समर्पित IP कोर्ट स्थापित करें और उल्लंघन के लिये दंड को सुदृढ़ करें।

- सरकार को AI जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों के पेटेंट को प्रोत्साहित करने के लिये पेटेंट अधिनियम, 1970 की धारा 3(k) जैसे पुराने कानूनों की भी समीक्षा करनी चाहिये।

- E - इकोसिस्टम का निर्माण: शिक्षा, उद्योग और सरकार के बीच मज़बूत साझेदारियों को बढ़ावा देना। इससे इनोवेशन हब और इनक्यूबेटर के लिये एक सहायक वातावरण तैयार होगा, जो नए अनुसंधान व पेटेंट फाइलिंग को प्रोत्साहित करेगा।

- F - अनुसंधान एवं विकास निवेश को प्रोत्साहित करना: निजी क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास (R&D) व्यय बढ़ाने के लिये मज़बूत कर प्रोत्साहन और वेंचर कैपिटल फंडिंग प्रदान करना।

- O - प्रक्रियाओं का अनुकूलन करना: पेटेंट कार्यालय को उपयोगकर्त्ता-अनुकूल डिजिटल पोर्टल्स से आधुनिक बनाएँ और प्रीयर-आर्ट सर्च के लिये AI का उपयोग करना। इससे पेटेंट प्रक्रिया की पूरी शृंखला, फाइलिंग से लेकर अनुमोदन तक, अधिक सुविधाजनक और सुगम हो जाएगी।

- R - संसाधन सृजन: कुशल परीक्षकों की संख्या बढ़ाकर, आधुनिक डिजिटल अवसंरचना से पेटेंट कार्यालयों को उन्नत करके, त्वरित जाँच के लिये AI-सक्षम उपकरण लागू करके और निरंतर कौशल विकास के लिये समर्पित प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करके भारत की बौद्धिक संपदा (IP) क्षमता को सुदृढ़ करना।

- M - वैश्विक साझेदारियों को सक्रिय करना: विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO) जैसी संस्थाओं के साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में भाग लें, ताकि सीमा-पार फाइलिंग को सुगम बनाया जा सके और विदेशी निवेश आकर्षित हो, जिससे वैश्विक सहयोग के अवसर खुलें।

मेन्स के लिये की-वर्ड्स

- “भारत का मस्तिष्क पेटेंट है, भारत का हृदय समावेशी है” – नवाचार में समावेशिता।

- “संकल्पशील, अनुकूल, भविष्योन्मुख” – जुगाड़ से वैश्विक मानकों तक नवाचार।

- “जनसांख्यिकीय लाभांश से नवाचार लाभांश तक” – युवाओं द्वारा संचालित बौद्धिक संपदा (IP) वृद्धि।

निष्कर्ष:

वैश्विक नवप्रवर्तक के रूप में भारत का भविष्य उसकी गहरी जड़ें जमाए हुई व्यवस्थागत बाधाओं को दूर करने की क्षमता पर निर्भर करता है। एक व्यापक पुनर्जीवन रणनीति अपनाकर, जिसमें अनुसंधान एवं विकास (R&D) को सुदृढ़ करना, बौद्धिक संपदा (IP) इकोसिस्टम को सरल बनाना और रचनात्मक प्रतिभा समूह को विकसित करना शामिल है — भारत अपनी पूर्ण क्षमता को उजागर कर सकता है और एक आत्मनिर्भर तथा वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्द्धी राष्ट्र में परिवर्तित हो सकता है।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. "भारत में पेटेंट फाइलिंग में महत्त्वपूर्ण वृद्धि के बावजूद, इन पेटेंटों के व्यावसायीकरण की दर कम बनी हुई है।" इस अंतर के लिये ज़िम्मेदार कारकों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिये और भारत की बौद्धिक संपदा के वाणिज्यिक प्रभाव को बढ़ाने के उपाय सुझाएँ। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न

प्रिलिम्स:

प्रश्न. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2019)

- भारतीय पेटेंट अधिनियम के अनुसार, किसी बीज को बनाने की जैव प्रक्रिया को भारत में पेटेंट कराया जा सकता है।

- भारत में कोई बौद्धिक संपदा अपील बोर्ड नहीं है। पादप किस्में भारत में पेटेंट कराए जाने के पात्र नहीं हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 3

(b) केवल 2 और 3

(c) केवल 3

(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (c)

मेन्स:

प्रश्न: वैश्वीकृत संसार में, बौद्धिक संपदा अधिकारों का महत्त्व हो जाता है और वे मुकद्दमेबाज़ी का एक स्रोत हो जाते हैं। कॉपीराइट, पेटेंट और व्यापार गुप्तियों के बीच मोटे तौर पर विभेदन कीजिये। (2014)