कृषि की पुनर्कल्पना: अग्रणी प्रौद्योगिकी पर आधारित परिवर्तन के लिये एक रोडमैप | 06 Nov 2025

प्रिलिम्स के लिये: नीति आयोग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT), जैव प्रौद्योगिकी, डिजिटल कृषि मिशन, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI), एग्रीस्टैक, कृषि निर्णय सहायता प्रणाली (DSS)।

मेन्स के लिये: कृषि की पुनर्कल्पना रिपोर्ट की मुख्य बातें, कृषि में आवश्यक अग्रणी प्रौद्योगिकियाँ, कृषि में प्रौद्योगिकी अपनाने में बाधाएँ और आगे की राह।

चर्चा में क्यों?

नीति आयोग ने “कृषि की पुनर्कल्पना: अग्रणी प्रौद्योगिकी पर आधारित परिवर्तन के लिये एक रोडमैप” रिपोर्ट जारी की, जिसमें बताया गया है कि कैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT), ड्रोन और जैव प्रौद्योगिकी भारतीय कृषि को रूपांतरित कर सकते हैं।

- इस रोडमैप में डिजिटल कृषि मिशन 2.0 का प्रस्ताव है, जिसमें तीन स्तंभ हैं – संवर्द्धन, पुनर्कल्पना और अभिसरण, जो तकनीक-आधारित कृषि परिवर्तन को आगे बढ़ाएंगे।

कृषि में अग्रणी प्रौद्योगिकियाँ क्या हैं?

- परिचय: यह उन्नत तकनीकों को शामिल करता है जो भोजन, रेशम और ईंधन उत्पादन में क्रांति ला रही हैं तथा जलवायु-सहनशील बीज, डिजिटल ट्विन्स एवं सटीक उपकरणों के माध्यम से एक बुद्धिमान और सतत् खाद्य प्रणाली की ओर अग्रसर है।

- उद्देश्य: इसका लक्ष्य कृषि को इनपुट-प्रधान से नवाचार-प्रधान बनाने का है, डिजिटल और वैज्ञानिक उपकरणों का उपयोग कर खाद्य सुरक्षा, जलवायु सहनशीलता तथा किसानों के लिये विविध आय स्रोत सुनिश्चित करना।

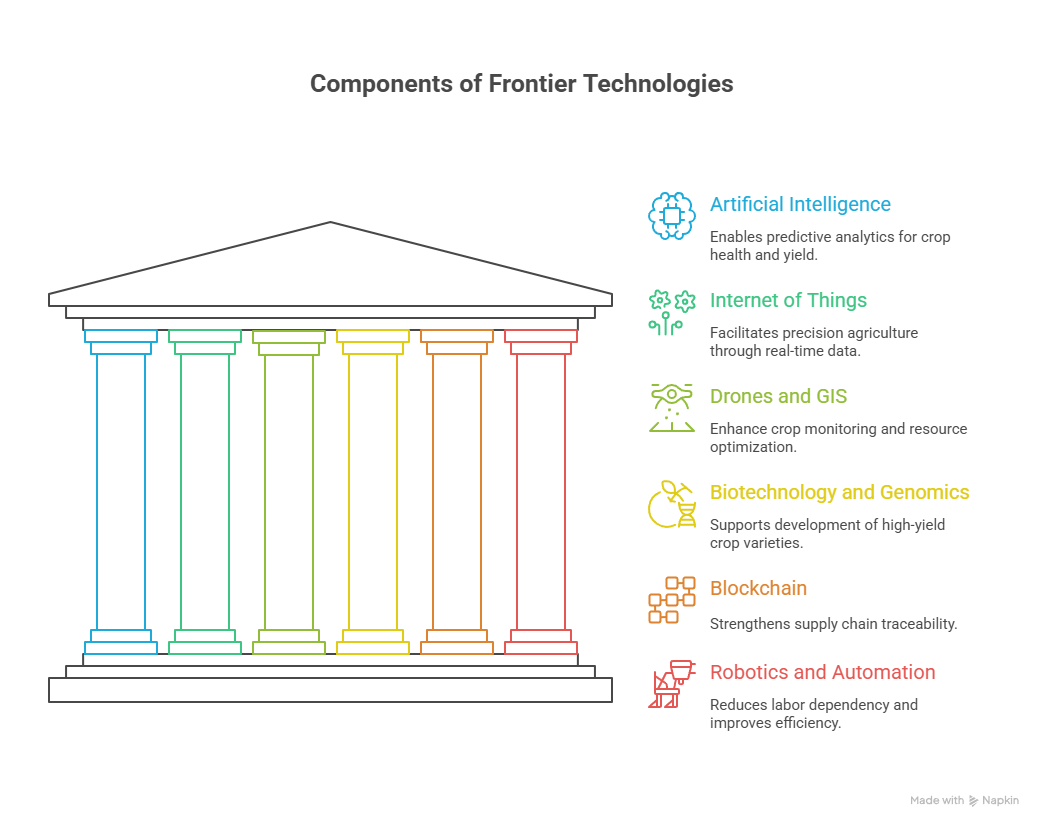

- अग्रणी प्रौद्योगिकियों के घटक:

- किसान वर्गीकरण: फ्रंटियर तकनीकों को समग्र रूप से लागू करने के लिये, रिपोर्ट किसानों को 3 आर्कटाइप्स में विभाजित करती है:

- आकांक्षी किसान (70–80%): छोटे, वर्षा-निर्भर किसान जिन्हें सूक्ष्म सिंचाई, ऋण और बाज़ार तक पहुँच की आवश्यकता होती है।

- परिवर्तनशील किसान (15–20%): मध्यम आकार के, उद्यमशील किसान जो मशीनरी, खरीदार से जुड़ाव और भंडारण समाधान चाहते हैं।

- उन्नत किसान (1–2%): बड़े, निर्यात-केंद्रित किसान जिन्हें ब्लॉकचेन ट्रेसबिलिटी, उन्नत बीज और रोबोटिक्स की आवश्यकता होती है ताकि वे वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा में आगे रह सकें।

डिजिटल कृषि मिशन (DAM)

- परिचय: डिजिटल कृषि मिशन एक छत्र योजना है, जिसका उद्देश्य सूचना और संचार प्रौद्योगिकियाँ (ICT) एवं डेटा इकोसिस्टम को एकीकृत करके कृषि को लाभकारी, सतत् तथा डेटा-आधारित (Data-Driven) बनाना है।

- यह डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (Digital Public Infrastructure – DPI), डिजिटल जनरल क्रॉप एस्टिमेशन सर्वे (Digital General Crop Estimation Survey – DGCES) और केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा चलाई जा रही अन्य आईटी-आधारित पहलों (IT-based Initiatives) के साथ-साथ शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों (Academic and Research Institutions) का समर्थन करता है।

- डिजिटल कृषि मिशन (DAM): डिजिटल कृषि मिशन (DAM) एक व्यापक योजना है जिसका उद्देश्य सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) और डेटा पारिस्थितिकी तंत्र को एकीकृत करके खेती को लाभदायक, सतत् तथा डेटा-संचालित बनाना है।

- यह डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI), डिजिटल सामान्य फसल अनुमान सर्वेक्षण (DGCES) और केंद्र एवं राज्य सरकारों के साथ-साथ शैक्षणिक एवं अनुसंधान संस्थानों द्वारा की जाने वाली अन्य आईटी-आधारित पहलों का समर्थन करता है।

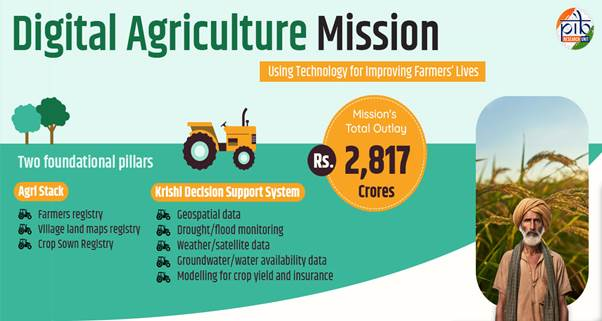

- मिशन के घटक: यह मिशन दो मूलभूत घटकों पर आधारित है:

- एग्रीस्टैक (किसान-केंद्रित डिजिटल अवसंरचना): यह भूमि, फसल और पशुधन के आँकड़ों के साथ-साथ योजना लाभों से जुड़ी एक विशिष्ट किसान आईडी बनाकर डिजिटल कृषि की नींव रखता है। इसका लक्ष्य वित्त वर्ष 2026-27 तक 11 करोड़ किसानों को डिजिटल आईडी जारी करना है।

- कृषि निर्णय सहायता प्रणाली (DSS): यह एक भू-स्थानिक खुफिया प्रणाली है जो फसल, मृदा, मौसम और जल संबंधी जानकारी के साथ रिमोट सेंसिंग डेटा को एकीकृत करती है ताकि फसल मानचित्रण, आपदा निगरानी, उपज मूल्यांकन तथा सटीक फसल बीमा संभव हो सके।

- DAM में मृदा प्रोफाइल मानचित्रण और डिजिटल सामान्य फसल अनुमान सर्वेक्षण (DGCES) जैसे दो अतिरिक्त महत्त्वपूर्ण घटक शामिल हैं।

- महत्त्व: यह डिजिटल पहचान और लक्षित सेवाओं के माध्यम से किसानों को सशक्त बनाते हुए, डेटा-आधारित निर्णय लेने, पारदर्शिता तथा संसाधन उपयोग में दक्षता को बढ़ावा देता है।

- यह जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूल और आर्थिक समावेशन को भी बढ़ाता है, जिससे छोटे एवं सीमांत किसानों के लिये ऋण, बाज़ार तथा प्रौद्योगिकी तक समान पहुँच सुनिश्चित होती है।

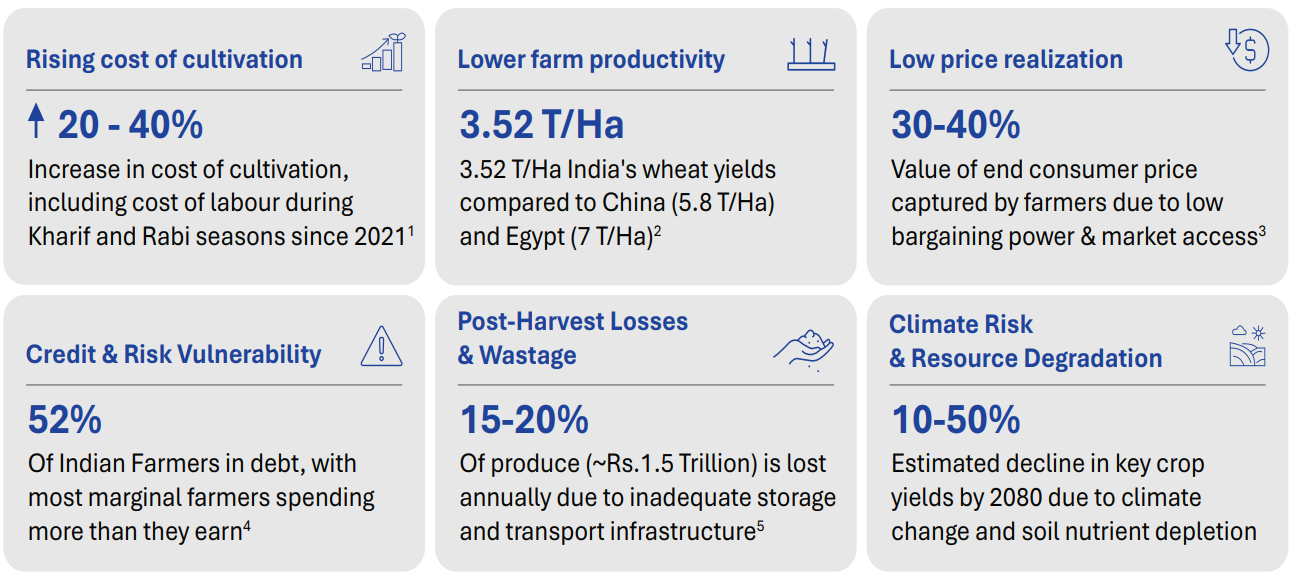

भारत में प्रौद्योगिकी-संचालित कृषि रूपांतरण की प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं?

- डेटा एकीकरण और शासन से संबंधित चुनौतियाँ: डिजिटल क्रॉप सर्वे और एग्रीस्टैक जैसी पहलों के बावजूद, एकीकृत डिजिटल कृषि अवसंरचना की कमी बनी हुई है। साथ ही, डेटा गोपनीयता और फार्म डेटा के स्वामित्व से जुड़ी चिंताएँ भी बड़ी चुनौती हैं।

- बाज़ार संपर्क और वित्तीय पहुँच: e-NAM जैसी पहल के बावजूद, अधिकांश किसान अब भी स्थानीय मंडियों पर निर्भर हैं। इसके अलावा, सीमित ऋण सुविधा छोटे किसानों के लिये उन्नत या अग्रणी प्रौद्योगिकियों को अपनाने में बाधा उत्पन्न करती है।

- डिजिटल और अवसंरचनात्मक विभाजन: अप्रभावी इंटरनेट पहुँच, अपर्याप्त अवसंरचना, सीमित कार्यबल और कमज़ोर डिजिटल साक्षरता डिजिटल उपकरणों के प्रभावी एकीकरण में बाधा डालते हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-5) के अनुसार, केवल लगभग 45% ग्रामीण घरों में ही इंटरनेट की पहुँच है।

- पारिस्थितिकी तंत्र का विखंडन: उद्योग, शिक्षाविदों, नीति-निर्माताओं और नियामकों के बीच समन्वय की कमी सामूहिक प्रगति को सीमित करती है तथा पूरे पारिस्थितिकी तंत्र के स्तर पर परिवर्तन की गति को धीमा करती है।

- लगभग 86% भारतीय किसान छोटे और सीमांत हैं, जिससे कृषि में मशीनीकरण तथा प्रौद्योगिकी अपनाने की संभावनाएँ सीमित हो जाती हैं।

- प्रतिभा की कमी: कुशल, अंतर्विषयक पेशेवरों, जैसे कि तकनीशियन, उद्यमी और तकनीकी रूप से सक्षम किसानों की कमी, नवाचार तथा अग्रणी प्रौद्योगिकियों के कार्यान्वयन के लिये आधार को कमज़ोर करती है।

- पूंजीगत सीमाएँ: उच्च जोखिम और धीमी वृद्धि वाली कृषि प्रौद्योगिकी नवाचारों (AgTech) के लिये सीमित वित्तपोषण तथा किसानों के लिये ऋण तक सीमित पहुँच, परिवर्तनकारी कृषि प्रौद्योगिकियों में निवेश को बाधित करती है।

समावेशी कृषि-प्रौद्योगिकी परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक प्रमुख उपाय कौन-से हैं?

- बुनियादी प्रणालियों को सशक्त बनाना: 360° एग्री कोष डेटा पारिस्थितिकी तंत्र का विकास करें, जो डेटा-मेश आर्किटेक्चर का उपयोग करता है, ताकि बेहतर निर्णय लिये जा सकें और AI-संचालित, बहुभाषी कृषि परामर्श प्रणाली सेवा प्रदान की जा सके, जिसमें द्विपक्षीय संचार शामिल हो।

- तकनीक-सक्षम कृषि इनपुट्स पर सब्सिडी दी जाएँ और DBT को डिजिटल कृषि अपनाने तथा उत्पादकता वृद्धि से जोड़ा जाएँ।

- शोध और प्रतिभा का पुनर्कल्पन: अलग-थलग शोध पद्धति से हटकर राष्ट्रीय प्राथमिकताओं जैसे जलवायु-अनुकूल बीजों पर केंद्रित मिशन-उन्मुख, अनुप्रयुक्त अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।

- राष्ट्रीय कौशल रूपरेखा, उद्योग-संरेखित पाठ्यक्रम और जन-उद्यमिता कार्यक्रमों के माध्यम से बहु-विषयी प्रतिभा का विकास किया जाएँ।

- 1 लाख से अधिक कृषि सखियों, कृषि विस्तार कर्मियों और प्रगतिशील किसानों को डिजिटल चैंपियन के रूप में प्रशिक्षित किया जाएँ तथा कृषि शिक्षा पाठ्यक्रमों में तकनीकी साक्षरता को शामिल किया जाना चाहिये।

- सार्वजनिक-निजी प्रयासों का समेकन: फ्रंटियर टेक्नोलॉजी सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस (CoE) का एक राष्ट्रीय नेटवर्क स्थापित किया जाएँ, जहाँ नई तकनीकी समाधानों को सह-विकसित और परीक्षण किया जा सके।

- स्टार्ट-अप्स, राज्य सरकारों और FPO के बीच पायलट परियोजनाओं को प्रोत्साहन दिया जाएँ जैसे कर्नाटक का क्रॉप सर्वे ऐप तथा आंध्र प्रदेश के डिजिटल FPO मॉडल।

- नीति पूर्वानुमान इकाइयाँ और नियामक सैंडबॉक्स स्थापित किये जाएँ ताकि शासन अधिक अनुकूल एवं दूरदर्शी बन सके।

निष्कर्ष:

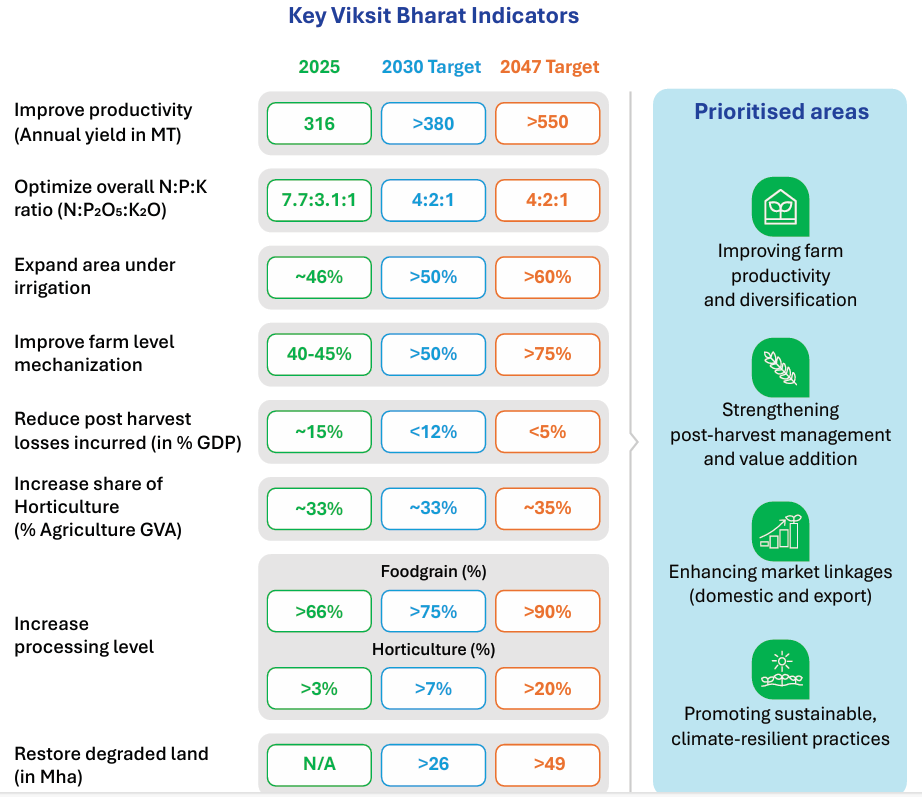

नीति आयोग का रोडमैप विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये भारतीय कृषि में तकनीक-संचालित परिवर्तन की परिकल्पना करता है। तीन-स्तंभों की रणनीति - संवर्द्धन, पुनर्कल्पना और अभिसरण के माध्यम से प्रणालीगत बाधाओं को दूर करके, इसका उद्देश्य उत्पादकता, स्थिरता एवं किसानों की आय को बढ़ावा देना है तथा इस क्षेत्र को इनपुट-गहन प्रथाओं से नवाचार-संचालित पारिस्थितिकी तंत्र में परिवर्तित करना है।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. प्रस्तावित ‘डिजिटल कृषि मिशन 2.0’ के महत्त्व पर चर्चा कीजिये। इसके तीन स्तंभ - संवर्द्धन, पुनर्कल्पना और अभिसरण भारत के विभिन्न प्रकार के किसानों द्वारा सामना की जाने वाली संरचनात्मक चुनौतियों का समाधान किस प्रकार करने का लक्ष्य रखते हैं? |

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

1. डिजिटल कृषि मिशन क्या है?

यह एक राष्ट्रीय छत्र कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य कृषि में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) और डेटा पारिस्थितिकी तंत्र को एकीकृत करना है। यह एग्रीस्टैक (AgriStack) और कृषि निर्णय समर्थन प्रणाली पर आधारित है, जो डेटा-आधारित सलाह, फसल मानचित्रण तथा बहुभाषी कृषि परामर्श सेवाओं को सक्षम बनाता है।

2. नीति आयोग के “रीइमैजिनिंग एग्रीकल्चर” रोडमैप का मुख्य उद्देश्य क्या है?

इस रोडमैप का उद्देश्य भारतीय कृषि को इनपुट-प्रधान प्रणाली से नवाचार-आधारित प्रणाली में रूपांतरित करना है। यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) और बायोटेक्नोलॉजी जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग करके उत्पादकता, स्थिरता तथा किसानों की आय में वृद्धि करना चाहता है, जिससे विकसित भारत 2047 की परिकल्पना साकार हो सके।

3. रिपोर्ट में पहचाने गए तीन किसान आद्यप्ररूप (आर्किटाइप) और उनकी प्राथमिक विशेषताएँ क्या हैं?

तीन किसान आद्यप्ररूप हैं: महत्त्वाकांक्षी किसान (70-80%, छोटे और वर्षा आधारित), परिवर्तनशील किसान (15-20%, मध्यम एवं उद्यमशील) और उन्नत किसान (1-2%, बड़े और निर्यातोन्मुख)।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न

प्रिलिम्स

प्रश्न: 'राष्ट्रीय कृषि बाज़ार' योजना को लागू करने के क्या लाभ हैं? (2017)

- यह कृषि वस्तुओं के लिये एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है।

- यह किसानों को उनकी उपज की गुणवत्ता के अनुरूप कीमतों के साथ राष्ट्रव्यापी बाज़ार तक पहुँच प्रदान करती है।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (c)

मेन्स

प्रश्न. विज्ञान हमारे जीवन में गहराई तक कैसे गुथा हुआ है? विज्ञान-आधारित प्रौद्योगिकियों द्वारा कृषि में उत्पन्न हुए महत्त्वपूर्ण परिवर्तन क्या हैं? (2020)