रसायन उद्योग पर नीति आयोग की रिपोर्ट | 05 Jul 2025

प्रिलिम्स के लिये:नीति आयोग, वैश्विक मूल्य शृंखलाएँ, रसायन उद्योग, व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (VGF), मुक्त व्यापार समझौते (FTA), PLI योजना, विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR), एंटी-डंपिंग, कार्बन सीमा समायोजन तंत्र (CBAM), MSME। मेन्स के लिये:भारत में रसायन उद्योग से जुड़ी स्थिति और चुनौतियों पर विचार करते हुए नीति आयोग ने रसायन उद्योग को बढ़ावा देने के लिये नीतिगत हस्तक्षेप का प्रस्ताव दिया। |

स्रोत: पी.आई.बी

चर्चा में क्यों?

नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट ‘रसायन उद्योग: वैश्विक मूल्य शृंखलाओं में भारत की भागीदारी को सशक्त बनाना (Chemical Industry: Powering India’s Participation in Global Value Chains)’ शीर्षक से जारी की है, जिसमें भारत को वैश्विक रसायन विनिर्माण की महाशक्ति बनाने हेतु एक महत्त्वाकांक्षी रोडमैप प्रस्तुत किया गया है।

- रिपोर्ट का लक्ष्य है कि भारत वर्ष 2040 तक वैश्विक रसायन मूल्य शृंखलाओं (GVC) में 12% हिस्सेदारी हासिल करे और 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का उत्पादन प्राप्त करे।

भारत में रसायन उद्योग की स्थिति क्या है?

- वैश्विक स्तर पर स्थिति: भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा रसायन उत्पादक देश है और यह विनिर्माण GDP में 7% से अधिक का योगदान देता है।

- यह क्षेत्र फार्मा, वस्त्र, कृषि और निर्माण जैसे महत्त्वपूर्ण उद्योगों को समर्थन प्रदान करता है।

- फीडस्टॉक उपयोग: भारत में थोक रसायनों के उत्पादन में अत्यधिक सांद्रता देखी जाती है, जहाँ 87% बेंजीन का उपयोग ऐल्किलबेंजीन, क्लोरोबेंजीन और क्यूमीन के लिये होता है। जबकि वैश्विक प्रवृत्ति में केवल 25% बेंजीन का इस प्रकार उपयोग होता है और शेष जटिल व्युत्पन्नों में जाता है।

- वैश्विक मूल्य शृंखला (GVC) में कम हिस्सेदारी: भारत की वैश्विक रसायन मूल्य शृंखला में हिस्सेदारी मात्र 3.5% है और वर्ष 2023 में 31 बिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार घाटा रहा।

- यह क्षेत्र अभी भी विखंडित है, मुख्य रूप से MSME इकाइयों के प्रभुत्व में है और इसका विकास गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में केंद्रित है।

- कौशल और नवाचार की कमी: विशेष रूप से हरित रसायन शास्त्र, नैनो प्रौद्योगिकी और प्रक्रिया सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में 30% कुशल पेशेवरों की कमी है।

- अनुसंधान एवं विकास (R&D) में निवेश उद्योग की कुल आय का केवल 0.7% है, जबकि वैश्विक औसत 2.3% है, जिससे उच्च मूल्य और सतत् रसायनों में नवाचार सीमित हो जाता है।

- आयात पर निर्भरता: यह क्षेत्र आयात पर अत्यधिक निर्भर है तथा 60% से अधिक आवश्यक सक्रिय औषधीय सामग्री (API) चीन से और अन्य फीडस्टॉक खाड़ी देशों से आयात किये जाते हैं।

- विनियामक बाधाएँ: अनुमोदनों में 12 से 18 महीनों तक की देरी होती है, जिससे परिचालन लागत बढ़ जाती है और परियोजनाओं की गति धीमी पड़ती है।

भारत के रसायन उद्योग में क्या अवसर हैं?

- घरेलू मांग में वृद्धि: भारत की उपभोक्ता और औद्योगिक वृद्धि कृषि रसायनों (भारत चौथा सबसे बड़ा उत्पादक), फार्मास्युटिकल्स (तीसरा सबसे बड़ा दवा उत्पादक), और निर्माण व ऑटोमोबाइल क्षेत्र (पेंट, चिपकाने वाले पदार्थ, पॉलिमर) में मांग को बढ़ावा दे रही है।

- रिफाइनरी विस्तार (जैसे रिलायंस, नायरा, BPCL) पेट्रोकेमिकल उत्पादन को और अधिक गति देगा।

- रोज़गार सृजन: यह क्षेत्र वर्ष 2030 तक 7 लाख कुशल रोज़गार सृजित कर सकता है, विशेष रूप से पेट्रोकेमिकल्स, अनुसंधान और लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों में।

- वैश्विक आपूर्ति शृंखला में बदलाव: भारत चीन से स्थानांतरित हो रहे वैश्विक रसायन व्यापार का लाभ उठा सकता है, विशेष रूप से डाई एवं पिगमेंट्स, सर्फैक्टेंट, वस्त्र रसायन और इलेक्ट्रॉनिक रसायन (जो अर्धचालक व EV बैटरी निर्माण में उपयोग होते हैं) में।

- हरित एवं सतत् रसायन: वैश्विक स्तर पर जैव-आधारित एवं हरित रसायनों की ओर रुझान बढ़ रहा है, जिससे बायोप्लास्टिक और बायो-लुब्रिकेंट्स की मांग बढ़ रही है। भारतीय शर्करा और बायोमास संसाधनों की उपलब्धता इन जैव-आधारित रसायनों के उत्पादन में सहायक हो सकती है।

रासायन उद्योग को बढ़ावा देने हेतु नीति आयोग द्वारा प्रस्तावित नीतिगत हस्तक्षेप क्या हैं?

- विश्व-स्तरीय रासायन हब: साझा अवसंरचना और व्यवहार्यता अंतर निधि (VGF) हेतु एक समर्पित रासायनिक निधि के साथ सशक्त समिति का गठन कर रासायन हब स्थापित किये जाएँ।

- बंदरगाह अवसंरचना: बंदरगाहों के लिये एक रासायनिक समिति का गठन किया जाए तथा 8 उच्च-सम्भावित रासायनिक क्लस्टरों का विकास किया जाए, ताकि लॉजिस्टिक्स और निर्यात क्षमताओं को सशक्त किया जा सके।

- ओपेक्स (OPEX) सब्सिडी योजना: आयात में कमी, निर्यात क्षमता, एकल स्रोत पर निर्भरता, तथा अंतिम बाज़ार की महत्ता के आधार पर वृद्धिशील उत्पादन को प्रोत्साहित करने हेतु ओपेक्स सब्सिडी योजना लागू की जाए।

- प्रौद्योगिकियों का विकास एवं उपयोग: DCPC के माध्यम से उद्योग- शैक्षणिक सहयोग हेतु अनुसंधान एवं विकास (R&D) निधियों का वितरण कर आत्मनिर्भरता और नवाचार को बढ़ावा दिया जाए; और तकनीकी अंतर को पाटने हेतु बहुराष्ट्रीय कंपनियों (MNC) के साथ साझेदारी की जाए।

- पर्यावरण मंजूरी में तेज़ी: DPIIT के तहत एक ऑडिट समिति के माध्यम से पर्यावरणीय मंज़ूरियों (EC) की प्रक्रिया को सरल और त्वरित बनाया जाए, ताकि अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

- सुरक्षित मुक्त व्यापार समझौते (FTA): महत्त्वपूर्ण कच्चे माल और फीडस्टॉक्स पर शुल्क छूट और शुल्क कोटा के साथ लक्षित FTA अपनाए जाएँ; FTA जागरूकता, उत्पत्ति प्रमाण प्रक्रिया, और निर्यात प्रतिस्पर्द्धा को बेहतर बनाया जाए।

- प्रतिभा एवं कौशल उन्नयन: कुशल श्रमिकों की बढ़ती माँग को पूरा करने हेतु ITI और विशेष प्रशिक्षण संस्थानों का विस्तार किया जाए; पेट्रोकेमिकल्स, पॉलिमर विज्ञान और औद्योगिक सुरक्षा जैसे विषयों में पाठ्यक्रमों हेतु उद्योग- शैक्षणिक भागीदारी को सुदृढ़ किया जाए।

रसायन उद्योग को समर्थन देने के लिये भारत की पहल

- उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजना: महत्त्वपूर्ण प्रमुख प्रारंभिक सामग्रियों (KSM), औषधि मध्यवर्ती और सक्रिय औषधीय संघटकों (API) के घरेलू निर्माण को बढ़ावा देने हेतु PLI योजना का उद्देश्य ग्रीनफील्ड संयंत्रों की स्थापना को प्रोत्साहित कर देश में उत्पादन को बढ़ावा देना है।

- PCPIR: पेट्रोलियम, रसायन एवं पेट्रोरसायन निवेश क्षेत्र (PCPIR), जिसे पारादीप में स्थापित किया गया है, ने अब तक 8.84 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश आकर्षित किये हैं, जिससे लगभग 40,000 लोगों को रोज़गार प्राप्त हुआ है।

- जन औषधि केंद्र: सरकार का लक्ष्य 25,000 जन औषधि केंद्र खोलने का है, ताकि आम जनता को किफायती दरों पर दवाइयाँ सुलभ कराई जा सकें।

रसायन उद्योग को मज़बूत करने के लिये क्या कदम उठाने की आवश्यकता है?

- वैश्विक एकीकरण: भारतीय रासायनिक मानकों को वैश्विक मानदंडों के अनुरूप लाने हेतु पारस्परिक मान्यता समझौतों (MRA) पर हस्ताक्षर किये जाएँ, तथा बाज़ार तक पहुँच और ब्रांड निर्माण के लिये एक समर्पित रासायनिक निर्यात प्रोत्साहन परिषद की स्थापना की जाए।

- सुरक्षा मानकों को सुदृढ़ करना: रासायनिक क्लस्टरों में सुरक्षा और अनुपालन को बढ़ाने के लिये कड़े सुरक्षा मानदंडों को लागू किया जाए तथा रीयल-टाइम निगरानी प्रणाली को अपनाया जाए।

- अपशिष्ट पुनर्चक्रण, कम उत्सर्जन प्रक्रियाओं के माध्यम से हरित और संधारणीय रसायन विज्ञान को बढ़ावा देना, तथा शून्य तरल अपशिष्ट (ZLD) और स्वच्छ उत्पादन प्रौद्योगिकियों को अपनाने को प्रोत्साहित करना।

- वित्तीय एवं निवेश समर्थन: MSME रासायनिक विनिर्माताओं के लिये कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराकर पूंजी तक पहुँच को सरल बनाया जाए, तथा विशेष रासायनिक स्टार्टअप के लिये उद्यम पूंजी निधि को प्रोत्साहित किया जाए; साथ ही, सब्सिडी युक्त बीमा योजनाओं के माध्यम से जोखिम न्यूनीकरण सुनिश्चित किया जाए।

- कौशल विकास: प्रक्रिया सुरक्षा और हरित प्रौद्योगिकी पर केंद्रित उद्योग-उन्मुख रासायन अभियंत्रण पाठ्यक्रमों के माध्यम से कार्यबल को उन्नत किया जाए।

- प्रक्रिया सुरक्षा प्रबंधन (PSM) ऑडिट को अनिवार्य बनाकर तथा रासायनिक दुर्घटना नियम, 1996 को और अधिक सख्ती से लागू करके सुरक्षा प्रोटोकॉल को बेहतर बनाना।

निष्कर्ष

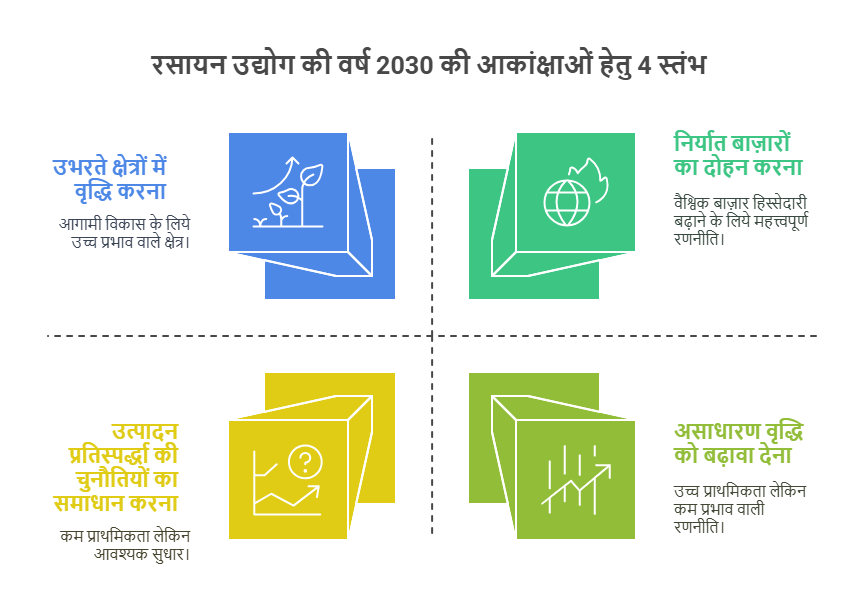

भारत का रासायन उद्योग, जो GDP वृद्धि का एक प्रेरक है, वर्ष 2030 तक नीतिगत हस्तक्षेपों जैसे रासायन हब, OPEX सब्सिडी, मुक्त व्यापार समझौते (FTA), और अनुसंधान एवं विकास (R&D) को बढ़ावा देकर एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनने का लक्ष्य रखता है। आयात पर निर्भरता, नियामकीय बाधाएँ, और स्थिरता संबंधी चुनौतियों को पार करने के लिये वैश्विक एकीकरण, सुरक्षा प्रवर्तन, हरित रसायन विज्ञान और कौशल विकास की आवश्यकता है, ताकि 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के बाज़ार की क्षमता प्राप्त की जा सके।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न: भारत को रासायन उद्योग में वैश्विक नेता बनाने हेतु वर्तमान स्थिति, चुनौतियों तथा आवश्यक नीतिगत उपायों पर चर्चा कीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. भारत में निम्नलिखित में से किसमें एक महत्त्वपूर्ण विशेषता के रूप में 'विस्तारित उत्पादक दायित्व' आरंभ किया गया था? (2019) (a) जैव चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबंधन और हस्तन) नियम, 1998 उत्तर: (c) |