भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष कानून की आवश्यकता | 22 Aug 2025

प्रिलिम्स के लिये: राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, गगनयान, भारत अंतरिक्ष स्टेशन, चंद्रयान-3, बाह्य अंतरिक्ष संधि

मेन्स के लिये: भारत की राष्ट्रीय अंतरिक्ष नीति और उसके निहितार्थ, अंतरिक्ष अन्वेषण में उभरती वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा

चर्चा में क्यों?

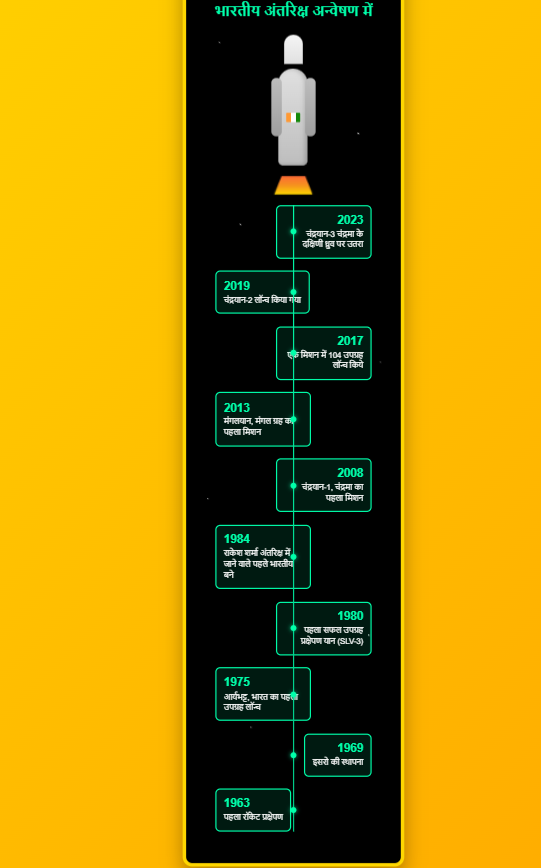

23 अगस्त को भारत ने अपना दूसरा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया, जिसमें आगामी मिशनों जैसे गगनयान और भारत अंतरिक्ष स्टेशन को उजागर किया गया।

- हालाँकि भारत की अंतरिक्ष उपलब्धियाँ लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन राष्ट्रीय अंतरिक्ष कानून के अभाव से इसकी वाणिज्यिक, नवीन और वैश्विक महत्त्वाकांक्षाओं में कमी आने का खतरा है।

राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस

- भारत ने चंद्रयान-3 मिशन के विक्रम लैंडर की सफल लैंडिंग और 23 अगस्त, 2023 को चंद्रमा पर प्रज्ञान रोवर की तैनाती के उपलक्ष्य में 23 अगस्त, 2024 को अपना पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस (National Space Day- NSD) मनाया।

- यह दिवस भारत की अंतरिक्ष क्षमता को प्रदर्शित करता है और भावी पीढ़ियों को STEM को अपनाने के लिये प्रेरित करता है।

भारत को राष्ट्रीय अंतरिक्ष कानून की आवश्यकता क्यों है?

- वैश्विक प्रतिबद्धताओं को क्रियान्वित करना: भारत बाह्य अंतरिक्ष संधि, 1967 और संबंधित संयुक्त राष्ट्र समझौतों का हस्ताक्षरकर्त्ता है। ये संधियाँ अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग, राष्ट्रीय गतिविधियों के लिये राज्य की ज़िम्मेदारी और क्षति हेतु उत्तरदायित्व जैसे सिद्धांतों को स्थापित करती हैं।

- बाह्य अंतरिक्ष मामलों के लिये संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (UNOOSA) की संधियाँ स्वतः क्रियान्वित नहीं होतीं, देशों को घरेलू अंतरिक्ष कानून बनाना पड़ता है।

- संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और लक्ज़मबर्ग के पास लाइसेंसिंग, दायित्व और वाणिज्यिक उपयोग के लिये कानून हैं। यदि भारत के पास ऐसा कानून नहीं होगा तो वह नियमों का पालन करने में असफल हो सकता है और वैश्विक स्तर पर पीछे रह सकता है।

- भू-राजनीतिक वास्तविकताओं के साथ घरेलू अंतर को संतुलित करना: जबकि बाह्य अंतरिक्ष संधि वैश्विक स्तर पर मज़बूत बनी हुई है, अंतरिक्ष महाशक्तियों (अमेरिका, रूस, चीन) के बीच बढ़ते तनाव से अंतरिक्ष शासन को खतरा पैदा हो रहा है।

- भारत को अपने वाणिज्यिक हितों की रक्षा के लिये अपने घरेलू कानूनी ढाँचे को मज़बूत करना होगा, भले ही अंतर्राष्ट्रीय अनिश्चितताएँ बनी हुई हों।

- उद्योग के लिये कानूनी निश्चितता प्रदान करना: नीतियाँ (जैसे भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 और IN-SPACe दिशा-निर्देश 2024) उद्देश्य तो दर्शाती हैं, लेकिन उनमें कानूनी अधिकार नहीं हैं।

- राष्ट्रीय अंतरिक्ष कानून, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्द्धन और प्राधिकरण केंद्र (IN-SPACe) को केंद्रीय नियामक के रूप में कानूनी अधिकार प्रदान करेगा, लाइसेंसिंग को सुव्यवस्थित करेगा, देरी को कम करेगा तथा भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में निवेशकों का विश्वास बढ़ाएगा।

- स्टार्टअप्स और नवाचार को समर्थन: स्टार्टअप्स को उपग्रहों और प्रक्षेपण वाहनों के साथ उच्च जोखिम का सामना करना पड़ता है, लेकिन उनके पास किफायती बीमा का अभाव होता है।

- एक कानून तीसरे पक्ष के दायित्व कवरेज को अनिवार्य कर सकता है, दावों और दुर्घटना जाँच के लिये स्पष्ट रूपरेखा स्थापित कर सकता है, स्टार्टअप हेतु किफायती बीमा प्रदान कर सकता है तथा अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करने व प्रतिभा पलायन को रोकने के लिये मज़बूत बौद्धिक संपदा सुरक्षा लागू कर सकता है।

- सुरक्षा और स्थायित्व का प्रबंधन: एक व्यापक कानून सुरक्षा मानकों को निर्धारित कर सकता है, अंतरिक्ष मलबे का प्रबंधन कर सकता है, दुर्घटना प्रक्रियाओं को स्थापित कर सकता है और उपग्रह ढाँचे को एकीकृत कर सकता है, जिससे ज़िम्मेदार अंतरिक्ष उपयोग सुनिश्चित हो सके तथा भारत की विश्वसनीयता की रक्षा हो सके।

भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023

- उद्देश्य: अंतरिक्ष क्षमताओं को बढ़ाना, निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करना, प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देना तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मज़बूत करना।

- भूमिकाओं का निर्धारण: नीति भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो), अंतरिक्ष क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रम न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL), IN-SPACe और अंतरिक्ष विभाग की भूमिकाओं और ज़िम्मेदारियों का निर्धारण करती है।

- इसरो: अनुसंधान, नवाचार और उन्नत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों पर ध्यान केंद्रित करना।

- IN-SPACe: सरकारी और निजी संस्थाओं द्वारा अंतरिक्ष गतिविधियों को अधिकृत करने, सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिये एकल-खिड़की एजेंसी के रूप में कार्य करना।

- NSIL: सार्वजनिक रूप से वित्तपोषित अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों का व्यावसायीकरण करना तथा सरकारी और निजी संस्थाओं को अंतरिक्ष-आधारित सेवाएँ प्रदान करना।

- अंतरिक्ष विभाग: नीति का क्रियान्वयन, सुरक्षित एवं सतत् संचालन सुनिश्चित करना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का समन्वय करना तथा विवादों का समाधान करना।

- प्रयोज्यता: यह नीति भारतीय क्षेत्र और इसके अनन्य आर्थिक क्षेत्र में सभी अंतरिक्ष गतिविधियों को कवर करती है तथा सरकार के पास मामला-दर-मामला छूट देने का अधिकार सुरक्षित है।

राष्ट्रीय अंतरिक्ष कानून के बिना भारत के अंतरिक्ष उद्योग को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा?

- नियामक बाधाएँ: कई मंत्रालय (रक्षा, दूरसंचार, वाणिज्य, अंतरिक्ष विभाग) अनुमोदन की प्रक्रिया में शामिल होते हैं, जिससे कार्यों में पुनरावृत्ति और देरी होती है। उदाहरण के तौर पर, उपग्रह संचार परियोजनाओं के लिये दूरसंचार विभाग (DoT), अंतरिक्ष विभाग (DoS) और रक्षा मंत्रालय से एक साथ मंज़ूरी लेना आवश्यक होता है, जो संचालन में बाधा उत्पन्न करता है।

- IN-SPACe कार्यकारी आदेशों के माध्यम से संचालित होता है और इसमें औपचारिक विधायी अधिकार का अभाव है। इससे निवेशकों का विश्वास कम होता है, क्योंकि नियामक निर्णयों को कानूनी चुनौती दी जा सकती है।

- उत्तरदायित्व संबंधी चिंताएँ: बाह्य अंतरिक्ष संधि के तहत भारत निजी प्रक्षेपणों सहित सभी अंतरिक्ष गतिविधियों के लिये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्तरदायी है।

- स्टार्टअप्स को महॅंगी दायित्व बीमा आवश्यकताओं के कारण उच्च प्रवेश बाधाओं का सामना करना पड़ता है।

- प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) से जुड़ी चिंताएँ: उपग्रह निर्माण में सीमित FDI की अनुमति और अस्पष्ट स्वचालित अनुमोदन मार्ग विदेशी निवेशकों को हतोत्साहित करते हैं।

- भारत का अंतरिक्ष उद्योग निवेश आकर्षित करने के लिये उपग्रह घटकों में स्पष्ट 100% स्वचालित FDI चाहता है।

- लक्ज़मबर्ग और UAE जैसे प्रतिस्पर्द्धी देश अधिक उदार निवेश नीतियों के माध्यम से अंतरिक्ष स्टार्टअप्स को आकर्षित कर रहे हैं।

- साइबर सुरक्षा खतरें: उपग्रह हैकिंग, GPS स्पूफिंग और अंतरिक्ष-आधारित जासूसी के प्रति संवेदनशील हैं। भारत के पास स्वतंत्र स्पेस साइबर सिक्योरिटी कमांड या स्वायत्त ISRO साइबर सिक्योरिटी डिवीज़न नहीं है, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा जोखिम उत्पन्न होते हैं।

- जलवायु परिवर्तन और अवसंरचना जोखिम: श्रीहरिकोटा और थुम्बा जैसे तटीय प्रक्षेपण स्थल जलवायु खतरों का सामना कर रहे हैं। जलवायु अनुकूलन उपायों के लिये कोई कानूनी आवश्यकता मौजूद नहीं है, जिससे अवसंरचना चरम मौसम स्थितियों के प्रति असुरक्षित बनी रहती है।

- सामरिक सैन्य अंतराल: अंतरिक्ष-आधारित रक्षा परिसंपत्तियों और एकीकृत कमानों की स्थापना में देरी, विधिक समर्थन की कमी के कारण और गंभीर हो जाती है।

भारत के अंतरिक्ष उद्योग को सुदृढ़ करने हेतु किन उपायों की आवश्यकता है?

- कानूनी आधार प्रदान करना: एक व्यापक अंतरिक्ष कानून लागू करना, जो OST के अनुरूप हो, सरकार और निजी क्षेत्र की भूमिकाएँ परिभाषित करें तथा देयता के मानक स्थापित करना।

- निजी क्षेत्र और स्टार्टअप भागीदारी का विस्तार: न्यू स्पेस पॉलिसी 2023 को पूरी तरह लागू करना, ताकि निजी क्षेत्र प्रक्षेपण यान, उपग्रह और डीप-स्पेस तकनीक का विकास कर सके।

- अनुमोदन को सुव्यवस्थित करने और नौकरशाही देरी को कम करने के लिये IN-SPACe को सुदृढ़ करना।

- स्पेस ट्रैफिक प्रबंधन और मलबा न्यूनीकरण को सुदृढ़ करना: एक स्वतंत्र स्पेस ट्रैफिक मैनेजमेंट (STM) प्रणाली स्थापित करना, ताकि मलबे को ट्रैक और नियंत्रित किया जा सके।

- लेज़र एब्लेशन और रोबोटिक आर्म्स का उपयोग कर सक्रिय मलबा हटाने वाले उपग्रह तैनात करना।

- UNOOSA और अंतर-एजेंसी अंतरिक्ष मलबा समन्वय समिति (IADC) के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, ताकि अंतरिक्ष संचालन सतत् रह सकें।

- साइबर सुरक्षा और अंतरिक्ष संपत्ति संरक्षण को बढ़ाना: ISRO और DRDO के अंतर्गत एक समर्पित स्पेस साइबर सिक्योरिटी कमांड का गठन करना।

- क्वांटम एन्क्रिप्शन, AI-संचालित विसंगति पहचान और सैटेलाइट फायरवॉल्स के माध्यम से उपग्रह सुरक्षा को सुदृढ़ करना।

निष्कर्ष

भारत की वैज्ञानिक और तकनीकी उपलब्धियाँ निर्विवाद हैं, लेकिन नियामक स्पष्टता सुनिश्चित करने, निवेश आकर्षित करने, स्टार्टअप्स की सुरक्षा करने तथा स्थाई, वैश्विक रूप से संरेखित अंतरिक्ष विकास को बढ़ावा देने के लिये एक राष्ट्रीय अंतरिक्ष कानून की आवश्यकता है।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. भारत के बढ़ते अंतरिक्ष क्षेत्र के लिये एक व्यापक राष्ट्रीय अंतरिक्ष कानून के महत्त्व का मूल्यांकन कीजिये। इसके अभाव में क्या चुनौतियाँ हैं? |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)

मेन्स

प्रश्न. भारत की अपना स्वयं का अंतरिक्ष केंद्र प्राप्त करने की क्या योजना है और हमारे अंतरिक्ष कार्यक्रम को यह किस प्रकार लाभ पहुँचाएगी? (2019)

प्रश्न. अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों पर चर्चा कीजिये। इस तकनीक के अनुप्रयोग ने भारत के सामाजिक-आर्थिक विकास में किस प्रकार सहायता की? (2016)

प्रश्न. भारत के तीसरे चंद्रमा मिशन का मुख्य कार्य क्या है, जिसे इसके पहले के मिशन में हासिल नहीं किया जा सका? जिन देशों ने इस कार्य को हासिल कर लिया है उनकी सूची दीजिये। प्रक्षेपित अंतरिक्ष यान की उपप्रणालियों को प्रस्तुत कीजिये और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के ‘आभासी प्रक्षेपण नियंत्रण केंद्र’ की उस भूमिका का वर्णन कीजिये, जिसने श्रीहरिकोटा से सफल प्रक्षेपण में योगदान दिया है। (2023)