भारत में आंतरिक पार्टी लोकतंत्र | 29 Oct 2025

प्रिलिम्स के लिये: भारतीय चुनाव आयोग (ECI), जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951, चुनाव चिह्न (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968, विधि आयोग।

मेन्स के लिये: राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र - इसका महत्त्व, कानूनी और संस्थागत ढाँचा, इसके अभाव के कारण और दलों के भीतर लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली को मज़बूत करने के लिये आगे की राह।

चर्चा में क्यों?

भारत में पार्टी का आंतरिक लोकतंत्र खत्म हो रहा है, क्योंकि वंशवादी राजनीति और राजनीतिक परिवारों के भीतर सत्ता का संकेंद्रण राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दोनों ही दलों में प्रचलित हो गया है।

आंतरिक पार्टी लोकतंत्र क्या है?

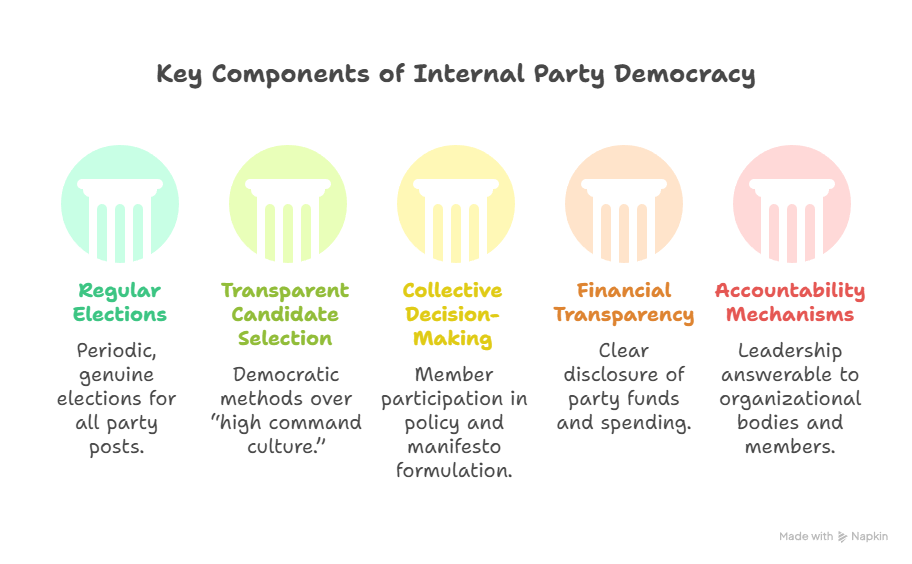

- परिचय: यह राजनीतिक दलों के संगठन, संरचना और कार्यप्रणाली को लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप ढालने की प्रक्रिया को दर्शाता है, जो सीधे प्रभावित करती है कि उम्मीदवारों का चयन व नेताओं का चुनाव कैसे होता है, नीतियाँ किस प्रकार निर्मित की जाती हैं और वित्तीय प्रबंधन कैसे संचालित किया जाता है।

- आवश्यक घटक:

- कानूनी और संस्थागत ढाँचा:

- जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951: धारा 29A के अनुसार सभी राजनीतिक दलों को धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और लोकतंत्र के सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्ध होना चाहिये—“लोकतंत्र” का अर्थ आंतरिक लोकतंत्र है, हालाँकि यह अभी भी अपरिभाषित है।

- चुनाव चिह्न (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968: भारतीय चुनाव आयोग (ECI) दलों के विभाजन की स्थिति में प्रतिद्वंद्वी गुटों के बीच उत्पन्न विवादों का समाधान करता है। प्रायः वह पार्टी का चुनाव चिह्न उस समूह को प्रदान करता है, जिसके पास निर्वाचित विधायकों और पदाधिकारियों का बहुमत होता है, न कि केवल राजनीतिक वंशजों को।

- 255वीं विधि आयोग रिपोर्ट: यह पार्टी संरचना, चुनाव और उम्मीदवार चयन संबंधी नियमों के माध्यम से आंतरिक लोकतंत्र पर ज़ोर देती है तथा ECI को गैर-अनुपालन करने पर पार्टियों का पंजीकरण रद्द करने का अधिकार प्रदान करता है।

- संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिये राष्ट्रीय आयोग (NCRWC): इसने भारत में राजनीतिक दलों और गठबंधनों के पंजीकरण और कामकाज को विनियमित करने के लिये एक व्यापक कानून बनाने का आह्वान किया।

भारत में आंतरिक पार्टी लोकतंत्र की क्या आवश्यकता है?

- वंशवाद और भाई-भतीजावाद पर अंकुश: यह एक ही परिवार या छोटे गुट के भीतर सत्ता के संकेंद्रण को कम करता है तथा वंशवादी राजनीति पर नियंत्रण रखता है।

- वंशवादी राजनीति एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ सत्ता और नेतृत्व एक ही परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी विरासत में मिलता है, जिससे राजनीतिक नेताओं के रिश्तेदार सफल होते हैं और प्रमुख पदों पर आसीन होते हैं।

- एक अध्ययन के अनुसार, भारत में 5,294 वर्तमान विधायकों (सांसद, विधायक, विधान पार्षद) में 989 परिवारों के 1,174 वंशवादी हैं। यह प्रवृत्ति प्रत्येक प्रमुख पार्टी में मौजूद है।

- लोकतंत्र को मज़बूत बनाता है: यह लोकतंत्र की पाठशाला के रूप में कार्य करता है, नागरिकों के बीच एक लोकतांत्रिक संस्कृति को बढ़ावा देता है।

- योग्यता को बढ़ावा देता है: यह समर्पित और जनप्रिय ज़मीनी कार्यकर्त्ताओं को उनकी योग्यता और संगठन के सदस्यों के समर्थन के आधार पर नेतृत्व पदों तक आगे बढ़ने का अवसर उपलब्ध कराता है।

- प्रतिनिधित्व बढ़ाता है: यह सुनिश्चित करता है कि पार्टी अपने सदस्यों और जनता की आकांक्षाओं से जुड़ी रहे, जिससे यह अधिक प्रतिनिधि बन सके।

- पार्टी एकता को बढ़ावा देता है: समावेशी निर्णय प्रक्रिया से न केवल व्यापक सहमति विकसित की जा सकती है, बल्कि आंतरिक गुटबाज़ी और विवादों में भी कमी लाई जा सकती है।

पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र की कमी के लिये कौन से कारक ज़िम्मेदार हैं?

- सत्ता का संकेंद्रण: सत्ता एक ही नेता या छोटे "हाई कमांड" में केंद्रीकृत हो जाती है, जिससे स्थानीय इकाइयों को कमज़ोर किया जाता है और विचारधारा के प्रति वफादारी की संस्कृति को बढ़ावा मिलता है, जो असहमति और आंतरिक बहस को दबा देती है।

- भाई-भतीजावाद और पक्षपात: राजनीतिक दल प्रायः पारिवारिक उद्यमों की भाँति कार्य करते हैं, जहाँ नेतृत्व वंशानुगत रूप से हस्तांतरित होता है, पार्टी तक पहुँच स्थापित राजनीतिक परिवारों द्वारा नियंत्रित की जाती है, और समय के साथ पार्टी की पहचान किसी एक परिवार के इर्द-गिर्द सिमट जाती है।

- कानूनी कमज़ोरियाँ: भारत में राजनीतिक दलों के भीतर आंतरिक लोकतंत्र को अनिवार्य करने वाला ठोस विधिक ढाँचा नहीं है। उम्मीदवारों के चयन हेतु लोकतांत्रिक चुनावों की कोई बाध्यता न होना एक गंभीर संस्थागत कमी है।

- चुनावी तर्क: दल केंद्रीकृत नेतृत्व को यह कहते हुए उचित ठहराते हैं कि मज़बूत वंशवादी नेता पार्टी को स्थिरता, एकजुटता और स्पष्ट ब्रांड पहचान प्रदान करते हैं। उनका मानना है कि आंतरिक चुनावों से गुटबाजी बढ़ सकती है और चुनावी प्रदर्शन प्रभावित हो सकता है।

- आंतरिक सुधारों का अभाव: दलों के भीतर सुधार की माँग कमज़ोर है, क्योंकि राजनीतिक संस्कृति अब भी सामंती निष्ठा पर आधारित है—जहाँ प्रभावशाली परिवारों के प्रति वफादारी को पुरस्कृत किया जाता है, और सुधारवादी आवाज़ों को प्रायः निलंबन या निष्कासन का जोखिम उठाना पड़ता है।

भारत में आंतरिक पार्टी लोकतंत्र को किस प्रकार बढ़ावा दिया जा सकता है?

- दलों के भीतर संस्थागत सुधार: दलों को एक पारदर्शी संविधान अपनाना चाहिये, स्वतंत्र निगरानी के साथ नियमित आंतरिक चुनाव सुनिश्चित करने चाहिये और निर्णय लेने में सदस्यों की वास्तविक भागीदारी के लिये विचार-विमर्श मंचों को बढ़ावा देना चाहिये।

- दिनेश गोस्वामी (1990) और इंद्रजीत गुप्ता (1998) समितियों ने राजनीतिक दलों के कामकाज में अधिक पारदर्शिता का आग्रह किया।

- विधायी सुधार: जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में संशोधन कर राजनीतिक दलों के भीतर पारदर्शी और लोकतांत्रिक उम्मीदवार चयन को आंतरिक चुनावों के माध्यम से अनिवार्य किया जाना चाहिये। अनुपालन न करने पर जुर्माना, पार्टी की मान्यता रद्द करना या चुनाव चिह्न वापस लेना जैसी क्रमिक दंडात्मक व्यवस्थाएँ लागू की जानी चाहिये।

- नागरिक समाज की भूमिका: नागरिक समाज को नियमित रूप से राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र की स्थिति का मूल्यांकन और रैंकिंग करनी चाहिये, जन-जागरूकता अभियानों के माध्यम से इस विषय को सार्वजनिक विमर्श का हिस्सा बनाना चाहिये तथा मतदाताओं की राय का उपयोग कर पार्टी लोकतंत्र को एक चुनावी मुद्दा बनाना चाहिये।

- व्यवहारिक परिवर्तन: दलों को वंश के बजाय प्रदर्शन और सदस्य समर्थन के आधार पर ज़मीनी कार्यकर्त्ताओं को पुरस्कृत करना चाहिये। साथ ही, सदस्यों को अपने लोकतांत्रिक अधिकारों की माँग करने और नेतृत्व की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिये सशक्त बनाना चाहिये।

निष्कर्ष:

भारत में दलों के भीतर कमजोर आंतरिक लोकतंत्र ने वंशवादी राजनीति को बढ़ावा दिया है, जिससे योग्यता और समान प्रतिनिधित्व की नींव कमज़ोर पड़ती है। इसे सशक्त करने के लिये व्यापक विधायी सुधार, पार्टी संरचनाओं में जवाबदेही की स्थापना और प्रामाणिक लोकतांत्रिक राजनीतिक संस्कृति के लिये नागरिक समाज का निरंतर दबाव अनिवार्य है।

|

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न: प्रश्न: "वंशवादी राजनीति भारत में कमज़ोर अंतर-दलीय लोकतंत्र का कारण और परिणाम दोनों है।" इस कथन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिये। |

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

1. आंतरिक दलीय लोकतंत्र (IPD) क्या है?

IPD का अर्थ है नेताओं और उम्मीदवारों के चयन के लिये पारदर्शी, सदस्य-संचालित प्रक्रियाएँ, नियमित आंतरिक चुनाव और राजनीतिक दलों के भीतर जवाबदेही तंत्र।

2.किन समितियों ने भारत में राजनीतिक दलों के कामकाज में अधिक पारदर्शिता की सिफारिश की?

दिनेश गोस्वामी समिति (1990) और इंद्रजीत गुप्ता समिति (1998) ने भारत में राजनीतिक दलों के कामकाज में अधिक पारदर्शिता की सिफारिश की।

3. कौन-से कानून दलीय लोकतंत्र का उल्लेख करते हैं या उससे संबंधित हैं?

जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29A और चुनाव आयोग के नियमों में दलीय संविधान की आवश्यकता होती है, लेकिन कोई भी बाध्यकारी कानून आंतरिक लोकतंत्र के कार्यान्वयन को अनिवार्य नहीं बनाता है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न

प्रिलिम्स:

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये : (2017)

1- भारत का चुनाव आयोग पाँच सदस्यीय निकाय है।

2- केंद्रीय गृह मंत्रालय आम चुनाव और उपचुनाव दोनों के संचालन के लिये चुनाव कार्यक्रम तय करता है।

3- चुनाव आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन/विलय से संबंधित विवादों को हल करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 2

(c) केवल 2 और 3

(d) केवल 3

उत्तर: (d)

मेन्स

प्रश्न. लोक प्रतिनिधित्त्व अधिनियम, 1951 के अंतर्गत संसद अथवा राज्य विधायिका के सदस्यों के चुनाव से उभरे विवादों के निर्णय की प्रक्रिया का विवेचन कीजिये। किन आधारों पर किसी निर्वाचित घोषित प्रत्याशी के निर्वाचन को शून्य घोषित किया जा सकता है? इस निर्णय के विरुद्ध पीड़ित पक्ष को कौन-सा उपचार उपलब्ध है? वाद विधियों का संदर्भ दीजिये। (2022)