संलयन (फ्यूज़न) ऊर्जा के लिये भारत का रोडमैप | 25 Sep 2025

प्रिलिम्स के लिये: नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन के बीच अंतर।

मेन्स के लिये: भारत की तकनीकी स्वायत्तता के लिये संलयन अनुसंधान का रणनीतिक महत्त्व,

चर्चा में क्यों?

गांधीनगर स्थित प्लाज़्मा अनुसंधान संस्थान (IPR) के शोधकर्त्ताओं ने भारत की संलयन (फ्यूज़न) ऊर्जा के लिये एक रोडमैप प्रस्तावित किया है, जिसमें स्टेडी-स्टेट सुपरकंडक्टिंग टोकामक-भारत (SST-भारत) रिएक्टर के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। यह कदम भारत की ऊर्जा रणनीति में एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा।

संलयन (फ्यूज़न) क्या है?

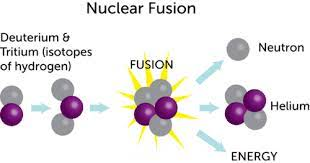

- परिचय: संलयन (Fusion) वह प्रक्रिया है जिसमें दो छोटे और हल्के परमाणु (जैसे हाइड्रोजन समस्थानिक) आपस में मिलकर एक बड़ा और भारी परमाणु बनाते हैं और इस दौरान अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित होती है। यही ऊर्जा प्रक्रिया सूर्य और तारों को ऊर्जा प्रदान करती है।

- उदाहरण: सूर्य में हाइड्रोजन के नाभिक आपस में संलयित होकर हीलियम बनाते हैं और ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं, जो प्रकाश और ऊष्मा के रूप में बाहर उत्सर्जित होती है।

- ऊर्जा उत्सर्जन: नाभिकों के संलयन से ऊर्जा इसलिये उत्सर्जित होती है क्योंकि संलयित उत्पाद का द्रव्यमान, मूल परमाणुओं के कुल द्रव्यमान से कम होता है। यह "खोया हुआ" द्रव्यमान (Lost Mass), जिसे द्रव्यमान अपवर्तन (Mass Defect) कहते हैं, आइंस्टीन के विशेष सापेक्षता सिद्धांत (E=mc²) के अनुसार ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है।

- संलयन के लिये शर्तें:

- उच्च तापमान: लगभग 100 मिलियन°C .

- उच्च दाब: परमाणुओं के नाभिकों का संलयन के लिये पर्याप्त रूप से पास होना

- प्लाज्मा: यह पदार्थ उच्च ऊर्जा अवस्था में होता है जहाँ परमाणु आयनों और इलेक्ट्रॉनों में टूट जाते हैं।

- टोकामक: टोकामक एक संलयन रिएक्टर है जो डोनट के आकार के पात्र में प्लाज्मा को सीमित और नियंत्रित करने के लिये चुंबकीय क्षेत्रों का उपयोग करता है। इसकी प्रभावशीलता को इस बात से मापा जाता है कि यह प्लाज़्मा को बिना विघटन के कितनी देर तक रोक सकता है।

- लंबी सीमितीकरण अवधि (longer confinement times) रिएक्टरों को निरंतर और विश्वसनीय संलयन प्रतिक्रियाएँ प्राप्त करने के करीब लाती है।

- Q मान (ऊर्जा लाभ कारक: Q मान एक संलयन रिएक्टर की दक्षता को मापता है।

- यह उत्पादित ऊर्जा और उत्सर्जित ऊर्जा का अनुपात है। Q मान 1 से ज़्यादा (Q>1) होने का मतलब है कि रिएक्टर अपनी खपत से ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न करता है।

- संलयन बनाम विखंडन: विखंडन परमाणु रिएक्टरों में प्रयुक्त होने वाली प्रक्रिया है। विखंडन में, एक भारी नाभिक (जैसे यूरेनियम) छोटे नाभिकों में विखंडित होता है, जिससे ऊर्जा मुक्त होती है।

- दूसरी ओर, संलयन में हल्के नाभिकों का संयोजन करके ऊर्जा मुक्त की जाती है। विखंडन की तुलना में संलयन से बहुत कम रेडियोधर्मी अपशिष्ट उत्सर्जित होता है, जिससे यह स्वच्छ ऊर्जा के लिये एक अधिक आकर्षक विकल्प बन जाता है।

नाभिकीय संलयन बनाम नाभिकीय विखंडन

|

नाभिकीय विखंडन |

नाभिकीय संलयन |

|

|

परिभाषा |

विखंडन का आशय एक बड़े परमाणु का दो या दो से अधिक छोटे परमाणुओं में विभाजन से है। |

नाभिकीय संलयन का आशय दो हल्के परमाणुओं के संयोजन से एक भारी परमाणु नाभिक के निर्माण की प्रकिया से है। |

|

घटना |

विखंडन प्रकिया सामान्य रूप से प्रकृति में घटित नहीं होती है। |

प्रायः सूर्य जैसे तारों में संलयन प्रक्रिया घटित होती है। |

|

ऊर्जा आवश्यकता |

विखंडन प्रकिया में दो परमाणुओं को विभाजित करने में बहुत कम ऊर्जा लगती है। |

दो या दो से अधिक प्रोटॉन को एक साथ लाने के लिये अत्यधिक उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है। |

|

प्राप्त ऊर्जा |

विखंडन द्वारा जारी ऊर्जा रासायनिक प्रतिक्रियाओं में जारी ऊर्जा की तुलना में एक लाख गुना अधिक होती है, हालाँकि यह नाभिकीय संलयन द्वारा जारी ऊर्जा से कम होती है। |

संलयन से प्राप्त ऊर्जा विखंडन से निकलने वाली ऊर्जा से तीन से चार गुना अधिक होती है। |

|

ऊर्जा उत्पादन |

विखंडन प्रकिया का उपयोग परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में किया जाता है। |

यह ऊर्जा उत्पादन के लिये एक प्रायोगिक तकनीक है। |

संलयन ऊर्जा के लिये भारत का रोडमैप क्या है?

- भारत की वर्तमान संलयन क्षमताएँ: आईपीआर में भारत के स्टेडी-स्टेट सुपरकंडक्टिंग टोकामक-भारत (SST-1) ने 650 मिलीसेकंड के लिये प्लाज्मा परिरोध प्राप्त कर लिया है (और इसे 16 मिनट तक के लिये डिजाइन किया गया है), हालाँकि इसे विद्युत् उत्पादन के लिये डिज़ाइन नहीं किया गया है, बल्कि यह एक प्रायोगिक आधार के रूप में कार्य करता है।

- भारत पहले से ही फ्राँस में अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर (ITER) परियोजना का हिस्सा है, जो चुंबकीय परिरोध तकनीकों का उपयोग करके विश्व का सबसे बड़ा नाभिकीय संलयन का प्रयोग है। ITER का लक्ष्य 10 का Q मान प्राप्त करना है।

- एसएसटी-भारत: SST-भारत को प्रयोगों से आगे अगले कदम के रूप में योजनाबद्ध किया गया है, जिसका उद्देश्य वास्तविक रूप से विद्युत् का उत्पादन करना है।

- SST-भारत विज़न का लक्ष्य आरंभ में 5 Q मान वाले 130 मेगावाट के संलयन-विखंडन हाइब्रिड रिएक्टर का निर्माण करना है।

- भारत की योजना वर्ष 2060 तक एक पूर्ण रूप से संचालित रिएक्टर स्थापित करने की है। इसका लक्ष्य 20 का महत्वाकांक्षी आउटपुट-टू-इनपुट पावर अनुपात (Q) हासिल करना और लगभग 250 मेगावाट विद्युत उत्पादन करना है।

- प्रौद्योगिकी उपाय:

- डिजिटल ट्विन्स: परिस्थितियों का अनुकरण करने और डिज़ाइनों का परीक्षण करने के लिये टोकामक्स की आभासी प्रतिकृतियाँ।

-

मशीन लर्निंग: कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग का लाभ उठाने से प्लाज्मा के पूर्वानुमान और प्रबंधन में मदद मिलती है, जो बेहतर प्लाज़्मा परिरोधन (confinement) के लिये अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।

-

विकिरण प्रतिरोधी सामग्रियों का विकास ऐसी सामग्रियों के डिज़ाइन पर ध्यान केंद्रित करना जो संलयन रिएक्टरों में अत्यधिक विकिरण स्तरों का सामना कर सकें।

-

सुपरकंडक्टिंग मैग्नेट्स: उच्च-प्रदर्शन वाले सुपरकंडक्टिंग चुंबकों पर शोध किया जा रहा है ताकि अधिक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र तैयार किए जा सकें, जिससे प्लाज़्मा का बेहतर परिरोधन संभव हो सके।

संलयन ऊर्जा में वैश्विक प्रगति

- यूनाइटेड किंगडम: यूके का STEP कार्यक्रम वर्ष 2040 तक एक प्रोटोटाइप फ्यूज़न पावर प्लांट स्थापित करने का लक्ष्य रखता है।

- अमेरिका: अमेरिका की कई निजी कंपनियों का दावा है कि वे वर्ष 2030 के दशक में ग्रिड से जुड़ा हुआ फ्यूज़न पावर उपलब्ध करा देंगी।

- चीन: चीन का एक्सपेरिमेंटल एडवांस्ड सुपरकंडक्टिंग टोकामक (EAST) पहले ही प्लाज़्मा होल्डिंग अवधि का रिकॉर्ड बना चुका है (लगभग 1,066 सेकंड तक)

संलयन ऊर्जा के लिये भारत के रोडमैप के समक्ष क्या चुनौतियाँ हैं?

- उच्च लागत: संलयन अनुसंधान के लिये उन्नत प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढाँचे और रिएक्टरों में महत्त्वपूर्ण निवेश की आवश्यकता होती है, जिससे भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के बजट पर दबाव पड़ता है।

- लंबी विकास समय-सीमा: संलयन रिएक्टर के लिये भारत का वर्ष 2060 का लक्ष्य वैश्विक प्रयासों की तुलना में धीमा है, जिससे व्यावसायीकरण का मार्ग लंबा हो गया है।

- चीन और अमेरिका जैसे देश संलयन के क्षेत्र में तेज़ी से प्रगति कर रहे हैं, जिससे भारत पर भी गति बनाए रखने का दबाव बढ़ रहा है।

- निजी क्षेत्र की सीमित भागीदारी: अमेरिका और यूरोपीय संघ के विपरीत, भारत का निजी क्षेत्र संलयन अनुसंधान में छोटी भूमिका निभाता है, जिससे नवाचार और प्रगति की गति धीमी हो जाती है।

- तकनीकी बाधाएँ: चुनौतियों में प्लाज्मा नियंत्रण, आवश्यक ऊर्जा लाभ (Q मान) प्राप्त करना तथा विकिरण प्रतिरोधी सामग्री विकसित करना शामिल है, जो संलयन की प्राप्ति को जटिल बनाता है।

- अन्य ऊर्जा स्रोतों के साथ प्रतिस्पर्द्धा: संलयन ऊर्जा का मुकाबला सौर, पवन और परमाणु विखंडन जैसे ऊर्जा स्रोतों से होता है। वहीं, भारत की व्यापक ऊर्जा प्रतिबद्धताएँ—जैसे कि वर्ष 2070 तक नेट-ज़ीरो (Net-Zero) हासिल करने का लक्ष्य कभी-कभी संलयन परियोजनाओं से ध्यान भटका सकती हैं।

- अनिश्चित वाणिज्यिक व्यवहार्यता: यदि संलयन सफल भी हो जाए, तो भी मौजूदा ऊर्जा स्रोतों की तुलना में इसकी लागत-प्रभावशीलता अनिश्चित बनी रहेगी।

भारत फ्यूज़न पावर अनुसंधान एवं विकास में निवेश से रणनीतिक लाभ किस प्रकार सुनिश्चित कर सकता है?

- नीति और वित्त पोषण समर्थन: इसरो (ISRO) या परमाणु विखंडन (nuclear fission) मिशनों के समान, मिशन-मोड फंडिंग को दीर्घकालिक आधार पर आवंटित करना।

- निजी क्षेत्र की भागीदारी (विशेष रूप से उन्नत सामग्री, एआई (AI) और डिजिटल सिमुलेशन के क्षेत्रों में) को शामिल करना।

- वैश्विक सहयोग: आईटीईआर से आगे की गतिविधियों का विस्तार करना, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ की फ्यूज़न प्रयोगशालाओं के साथ द्विपक्षीय साझेदारियाँ शामिल हैं।

- अंतर्राष्ट्रीय संलयन डेटा साझाकरण पहल और भारतीय वैज्ञानिकों के संयुक्त प्रशिक्षण में भाग लेना।

- यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारण: संलयन ऊर्जा को एक रणनीतिक अनुसंधान एवं विकास सीमा के रूप में देखा जाना चाहिये, न कि एक निकट-अवधि ऊर्जा स्रोत के रूप में।

- वैश्विक मानदंडों के साथ मील के पत्थर को संरेखित करना लेकिन स्वदेशी नवाचार और प्रौद्योगिकी स्थानीयकरण को प्राथमिकता देना।

- व्यापक प्रगति के लिये संलयन अनुसंधान एवं विकास का लाभ उठाना: सुपरकंडक्टिंग सामग्री, विकिरण परिरक्षण, प्लाज्मा नियंत्रण और एआई-संचालित सिमुलेशन में क्षमताओं को बढ़ाने के लिये संलयन अनुसंधान का उपयोग करना।

- संलयन अनुसंधान से उत्पन्न नवाचारों के माध्यम से रक्षा और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे प्रमुख क्षेत्रों में भारत की आत्मनिर्भरता और स्वतंत्रता को मज़बूत करना।

निष्कर्ष:

भारत का संलयन/फ्यूज़न रोडमैप महत्वाकांक्षी तो है, लेकिन सावधानी भी आवश्यक है। इसका लक्ष्य वर्ष 2060 तक एक डेमोंस्ट्रेशन प्लांट स्थापित करना है, जबकि यूके, अमेरिका और चीन इससे पहले प्रोटोटाइप विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। यद्यपि यह परियोजना महँगी और अनिश्चित है, फिर भी यह भारत के ऊर्जा भविष्य के लिये मूल्यवान प्रौद्योगिकीय और रणनीतिक लाभ प्रदान कर सकती है।

|

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न: प्रश्न: संलयन ऊर्जा को अक्सर स्वच्छ ऊर्जा का 'पवित्र प्याला (होली ग्रेल)' कहा जाता है। भारत के ऊर्जा मिश्रण में संलयन को अपनाने के अवसरों और चुनौतियों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष प्रश्न

प्रिलिम्स:

प्रश्न. एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है? (2011)

(a) न्यूट्रॉन की गति को कम करना

(b) न्यूट्रॉन की गति को बढ़ाना

(c) रिएक्टर को ठंडा करना

(d) नाभिकीय क्रिया को रोकना

उत्तर: (a)

मेन्स:

प्रश्न. ऊर्जा की बढ़ती हुई ज़रूरतों के परिप्रेक्ष्य में क्या भारत को अपने नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम का विस्तार करना जारी रखना चाहिये? नाभिकीय ऊर्जा से संबंधित तथ्यों एवं भय की विवेचना कीजिये। (2018)