भारत का पशुधन क्षेत्र | 07 May 2025

प्रिलिम्स के लिये:20वीं पशुधन गणना, पोषण सुरक्षा, गाँठदार त्वचा रोग, सकल मूल्य वर्द्धन, पशु चिकित्सा सेवाएँ, जेनेटिक सर्विलांस। मुख्य परीक्षा के लिये:भारतीय अर्थव्यवस्था में पशुधन का महत्त्व और योगदान, भारत में पशुधन से संबंधित वर्तमान चुनौतियाँ, वन हेल्थ दृष्टिकोण। |

स्रोत: एच. टी

चर्चा में क्यों?

भारत का पशुधन क्षेत्र ग्रामीण आजीविका और पोषण का आधार होने से पशु स्वास्थ्य एक राष्ट्रीय प्राथमिकता है। विश्व पशु चिकित्सा दिवस 2025 को “पशु स्वास्थ्य: एक सामूहिक प्रयास” थीम के साथ मनाया गया, जिसके तहत पशु चिकित्सकों की महत्त्वपूर्ण भूमिका और पशुजन्य रोग से निपटने में 'वन हेल्थ' दृष्टिकोण की बढ़ती आवश्यकता को रेखांकित किया गया।

भारत में पशुधन क्षेत्र की स्थिति क्या है?

- पशुधन: भारत विश्व की सबसे बड़ी पशुधन संख्या वाला देश है और यह भारतीय कृषि का एक प्रमुख स्तंभ है, जो ग्रामीण आजीविका, पोषण और आर्थिक विकास को समर्थन प्रदान करता है।

- यह मांस, दूध, अंडे और ऊन के लिये गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर और मुर्गी पालन जैसी गतिविधियों को सम्मिलित करता है।

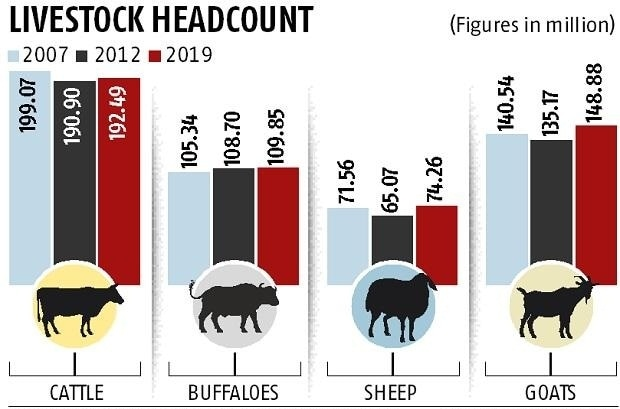

- पशुधन संबंधी डेटा:

- 20वीं पशुधन गणना (वर्ष 2019) के अनुसार, भारत में कुल 53.578 करोड़ की पशुधन संख्या है।

- दूध, मांस और अंडे उत्पादन: भारत दूध उत्पादन में पहले स्थान पर है, जो वैश्विक उत्पादन का 24.76% योगदान करता है।

भारत में पशुधन क्षेत्र का क्या महत्त्व है?

- सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में योगदान: पशुधन क्षेत्र ने 12.99% की CAGR से वृद्धि की (वर्ष 2014-15 से 2022-23 तक) और वर्ष 2022-23 में भारत के सकल मूल्य वर्द्धन(GVA) का 5.50% योगदान दिया।

- यह भारत की लगभग 8.8% जनसंख्या को रोज़गार भी प्रदान करता है।

- पोषण सुरक्षा: पशुधन दूध, अंडे और मांस जैसे प्रोटीन से भरपूर उत्पादों द्वारा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करता है। डेयरी क्षेत्र अकेले पशुधन उत्पादन के कुल मूल्य का दो तिहाई हिस्सा प्रदान करता है।

- सतत्ता और जलवायु प्रतिरोधी क्षमता: पशुधन जैविक खाद प्रदान करके, मृदा की उर्वरता को सुधारकर और रासायनिक उपयोग को घटाकर संधारणीय कृषि का समर्थन करता है। एकीकृत पशुधन-फसल प्रणालियाँ विशेष रूप से सूखा प्रभावित क्षेत्रों में प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं।

- निर्यात और विदेशी मुद्रा: पशुधन उत्पादों, जिसमें भैंस का मांस, डेयरी और मुर्गी उत्पाद शामिल हैं, का निर्यात 10% से अधिक बढ़कर अप्रैल-दिसंबर 2024 के दौरान 3.64 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया, जिससे भारत की विदेशी मुद्रा मज़बूत हुई।

- गरीबी उन्मूलन: पशुधन गरीबी उन्मूलन के लिये एक महत्त्वपूर्ण परिसंपत्ति है, 50% से अधिक ग्रामीण महिलाएँ पशुधन गतिविधियों में संलग्न हैं, जो आय और वित्तीय स्वतंत्रता में योगदान देती हैं।

- सांस्कृतिक और सामाजिक महत्त्व: पशुधन का सांस्कृतिक और धार्मिक महत्त्व है, खासकर त्योहारों तथा अनुष्ठानों में। राजस्थान और गुजरात जैसे राज्यों में, यह सामुदायिक बंधनों को मज़बूत करता है तथा पारंपरिक प्रथाओं को संरक्षित करता है।

भारत में पशुधन क्षेत्र से जुड़े प्रमुख मुद्दे क्या हैं?

- कम उत्पादकता: भारत की पशुधन उत्पादकता, विशेष रूप से डेयरी, मांस और मुर्गीपालन, वैश्विक मानकों की तुलना में कम है।

- उदाहरण के लिये, वर्ष 2019-20 में भारत की औसत वार्षिक मवेशी दूध उत्पादकता 1,777 किलोग्राम/पशु थी, जो वैश्विक औसत 2,699 किलोग्राम (FAO, 2019) से काफी कम है।

- अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा यह क्षेत्र खराब नस्ल, अपर्याप्त आहार, उचित पशु चिकित्सा सेवाओं, कोल्ड चेन सुविधाओं और आधुनिक बूचड़खानों की कमी से ग्रस्त है।

- इससे फसल कटाई के बाद अत्यधिक नुकसान होता है, उत्पाद की गुणवत्ता खराब होती है तथा छोटे किसानों के लिये बाज़ार तक पहुँच सीमित हो जाती है।

- जलवायु जोखिम और पर्यावरणीय प्रभाव: जलवायु परिवर्तन अनियमित मौसम, बढ़ते तापमान और चारे की कमी के कारण पशुधन उत्पादकता को प्रभावित करता है।

- दूसरी ओर, पशुपालन स्वयं मीथेन उत्सर्जन में योगदान देता है तथा अत्यधिक चारण प्रथाओं के कारण मृदा क्षरण और जैव विविधता की हानि में योगदान देता है।

- स्वास्थ्य जोखिम एवियन इन्फ्लूएंज़ा, खुरपका-मुँहपका रोग (FMD) और ब्रुसेलोसिस जैसी पशुजन्यरोग स्वास्थ्य के लिये गंभीर खतरा उत्पन्न करती हैं।

- लगभग 60% संक्रामक रोग पशुजन्य हैं तथा 75% उभरते संक्रमण पशुओं से उत्पन्न होते हैं।

- अपर्याप्त पशु चिकित्सा सेवाएँ , स्वच्छता और जागरूकता की कमी से ऐसी रोगों का प्रसार बढ़ जाता है।

- पशुपालन एवं डेयरी विभाग (DAHD) के सचिव द्वारा बताए गए आँकड़ों के अनुसार, बढ़ती मांग को पूरा करने के लिये भारत को अगले पाँच वर्षों में प्रतिवर्ष 2500 अतिरिक्त पशु चिकित्सा स्नातक तैयार करने की आवश्यकता है।

- पर्याप्त अनुसंधान एवं विकास का अभाव: पशुधन आनुवंशिकी, पोषण और रोग नियंत्रण में अनुसंधान व विकास का अभाव प्रगति में बाधा डालता है तथा क्षेत्र के प्रदर्शन को बढ़ावा देने के लिये नस्ल सुधार, कुशल फीड प्रणाली व पशु चिकित्सा प्रगति पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।

पशुधन क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिये प्रमुख पहल क्या हैं?

- राष्ट्रीय पहल:

- पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण LHDC) कार्यक्रम

- राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम (NADCP)

- राष्ट्रीय पशुधन मिशन (NLM)

- महामारी की तैयारी और प्रतिक्रिया के लिये भारत में पशु स्वास्थ्य सुरक्षा को सुदृढ़ करना: यह FAO, ADB और विश्व बैंक द्वारा समर्थित है, जो प्रयोगशालाओं को उन्नत करने, निगरानी में सुधार करने और महामारी की तैयारी के लिये क्षेत्र के पशु चिकित्सकों को प्रशिक्षित करके भारत की पशु स्वास्थ्य सुरक्षा का समर्थन करता है।

- अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:

- खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO): FAO ने उपचार दिशानिर्देशों (वर्ष 2024) को मानकीकृत करके भारत की पशु चिकित्सा सेवाओं को मज़बूत किया है।

- इसने राष्ट्रीय कार्य योजना 2.0 और भारतीय मत्स्य एवं पशु रोगाणुरोधी प्रतिरोध नेटवर्क (INFAAR) के माध्यम से AMR प्रबंधन का समर्थन किया है।

- FAO ने इन-सर्विस एप्लाइड वेटरनरी एपिडेमियोलॉजी ट्रेनिंग (ISAVET) के माध्यम से पशु चिकित्सकों को भी प्रशिक्षित किया है।

- एशियाई विकास बैंक (ADB) और विश्व बैंक: वे बुनियादी ढाँचे को वित्तपोषित करके, पशुजन्य रोग निगरानी में सुधार करके, प्रयोगशालाओं को उन्नत करके और बेहतर महामारी प्रतिक्रिया के लिये पशु चिकित्सा प्रशिक्षण को सुदृढ़ करके पशु स्वास्थ्य सुरक्षा बढ़ाने में भारत का समर्थन करते हैं।

- खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO): FAO ने उपचार दिशानिर्देशों (वर्ष 2024) को मानकीकृत करके भारत की पशु चिकित्सा सेवाओं को मज़बूत किया है।

भारत के पशुधन क्षेत्र की उत्पादकता और स्थिरता बढ़ाने के लिये क्या उपाय किये जा सकते हैं?

- नस्ल सुधार और पोषण वृद्धि: चयनात्मक प्रजनन और कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से आनुवंशिक उन्नयन को बढ़ावा देना।

- चारा प्रबंधन में सुधार करना, क्षेत्र-विशिष्ट आहार सूत्रों का विकास करना और उत्पादकता बढ़ाने व अतिचारण को कम करने के लिये चारागाह प्रबंधन को सुदृढ़ करना।

- पशु चिकित्सा सेवाओं को सुदृढ़ करना: FAO, ADB और विश्व बैंक जैसी संस्थाओं के सहयोग से पशु चिकित्सा देखभाल, टीकाकरण, रोग निगरानी और प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों की पहुँच को मज़बूत बनाना।

- ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों में सेवा देने के लिये पशु-चिकित्सकों को प्रोत्साहन प्रदान करना।

- अनुसंधान एवं विकास (R&D) और प्रौद्योगिकी को सुदृढ़ करना: पशुधन की आनुवंशिकी, जलवायु-सहनीय पद्धतियों और रोग नियंत्रण के लिये अनुसंधान एवं विकास में निवेश बढ़ाने की आवश्यकता है, साथ ही प्रजनन तकनीकों तथा संधारणीय कृषि पद्धतियों को भी बढ़ावा देना चाहिये।

- बुनियादी अवसरंचना और बाज़ार संपर्क में सुधार: कोल्ड चेन, भंडारण सुविधाओं और प्रसंस्करण इकाइयों में सुधार करना चाहिये। बेहतर बाज़ार पहुँच और उचित मूल्य निर्धारण के लिये किसान उत्पादक संगठनों (FPO) को सशक्त बनाया जाना चाहिये।

- वन हेल्थ दृष्टिकोण अपनाना: मानव, पशु और पर्यावरणीय स्वास्थ्य को एकीकृत करना तथा पशुजन्य रोगों और प्रतिजैविक प्रतिरोध जैसी चुनौतियों से निपटने के लिये विभिन्न क्षेत्रों के सहयोग से निगरानी एवं प्रतिक्रिया प्रणालियों को सुदृढ़ करना चाहिये।

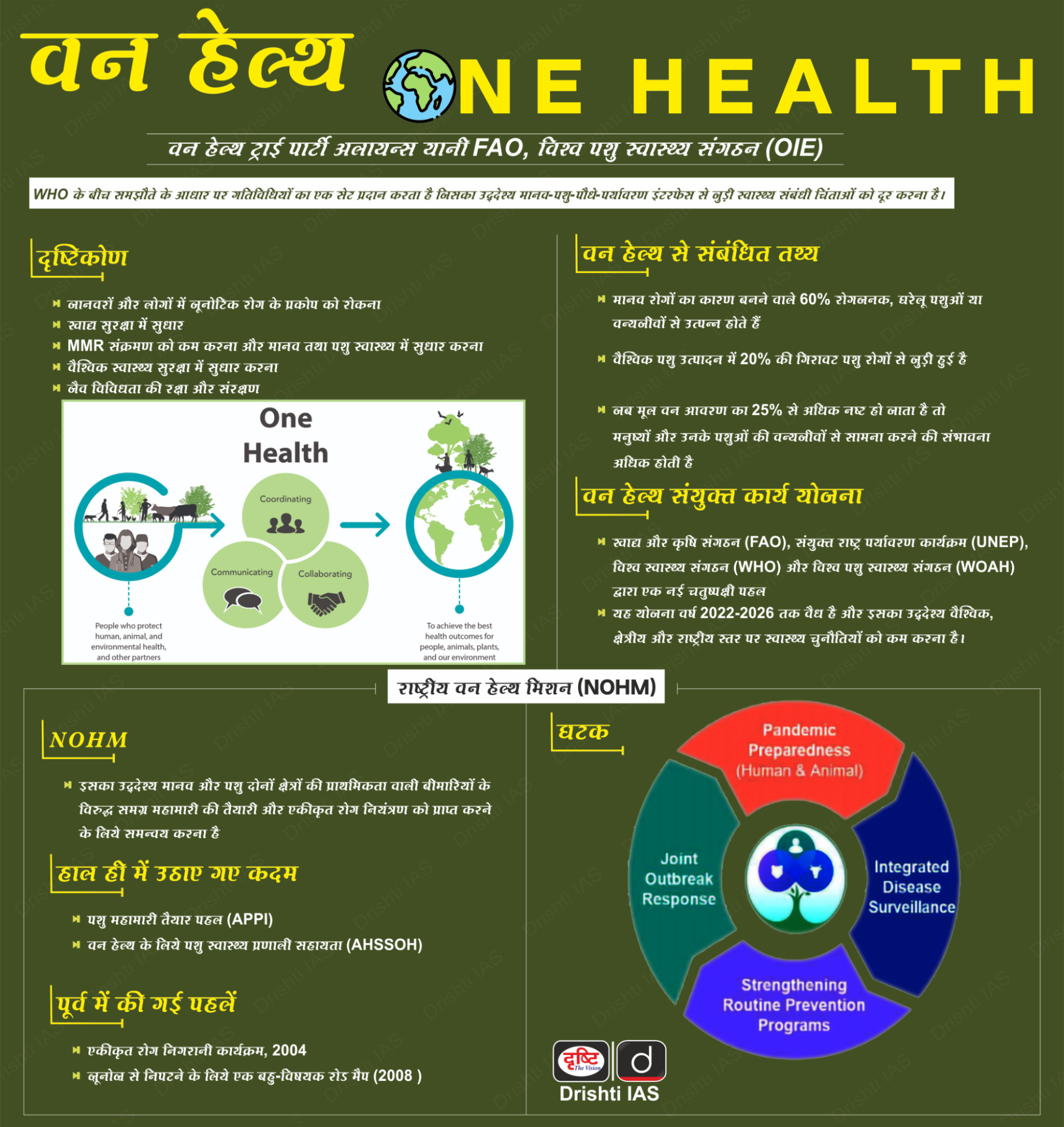

"वन हेल्थ" दृष्टिकोण क्या है?

- परिचय: वन हेल्थ दृष्टिकोण एक सहयोगात्मक, बहु-क्षेत्रीय और बहु-विषयक रणनीति है, जो मानव, पशु एवं पर्यावरणीय स्वास्थ्य के अंतर्संबंध को मान्यता देती है।

- यह वैश्विक महामारियों की रोकथाम और सार्वजनिक स्वास्थ्य परिणामों में सुधार के उद्देश्य से एकीकृत नीतियों तथा कार्यक्रमों को बढ़ावा देता है।

- प्रमुख विशेषताएँ:

- समग्र दृष्टिकोण: साझा पर्यावरण, मानव-पशु अंतःक्रियाओं और पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन पर ध्यान केंद्रित करता है।

- रोगों की रोकथाम: इसका उद्देश्य रेबीज़, इबोला, एवियन इन्फ्लूएंज़ा, कोविड-19 जैसी पशुजन्य रोगों और प्रतिजैविक प्रतिरोध (AMR) के जोखिम को कम करना है।

- दीर्घकालिक योजना: प्रतिक्रिया आधारित उपायों के बजाय निवारक स्वास्थ्य रणनीतियों को प्रोत्साहित करता है।

- ऐतिहासिक संदर्भ एवं संस्थागत पहल:

- वन हेल्थ दृष्टिकोण की शुरुआत वर्ष 1947 में WHO की पशु चिकित्सा सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाई से हुई, जो जेम्स स्टील के "वन मेडिसिन" सिद्धांत से प्रेरित था और यह अल्मा-अता (वर्ष 1978), ओटावा चार्टर (वर्ष 1986) तथा शंघाई घोषणा (वर्ष 2016) जैसे घोषणाओं में परिलक्षित होता है।

- WHO वन हेल्थ इनिशिएटिव टीम और चतुर्पक्षीय सहयोग (WHO, FAO, OIE, UNEP) के माध्यम से नेतृत्व करता है, जो देशों को नीति एकीकरण और प्रारंभिक रोग पहचान में सहायता प्रदान करता है।

- नेशनल वन हेल्थ मिशन भारत में एक समग्र पहल है, जिसका उद्देश्य देश की रोग प्रतिक्रिया को सुदृढ़ करना और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिये एक समग्र दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है।

निष्कर्ष:

पशुधन क्षेत्र भारत की अर्थव्यवस्था, ग्रामीण आजीविका और खाद्य सुरक्षा में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। रणनीतिक पहल, जैसे कि नस्ल सुधार, सुदृढ़ पशु चिकित्सा सेवाएँ और वन हेल्थ दृष्टिकोण को अपनाना, स्थिरता को बढ़ावा देने और समग्र क्षेत्रीय प्रदर्शन में सुधार करने के लिये महत्त्वपूर्ण हैं।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. भारत में पशुधन उत्पादन के नवीनतम आँकड़ों पर चर्चा कीजिये और इस क्षेत्र पर सरकारी पहलों के प्रभाव का आकलन कीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा,विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)प्रिलिम्स:प्रश्न. NSSO के 70वें चक्र द्वारा संचालित “कृषक कुटुम्बों की स्थिति आकलन सर्वेक्षण” के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2018)

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (a) केवल 2 और 3 उत्तर: (c) मेन्सप्रश्न: ग्रामीण क्षेत्रों में कृषीतर रोज़गार और आय का प्रबंध करने में पशुधन पालन की बड़ी संभाव्यता है। भारत में इस क्षेत्रक की प्रोन्नति करने के उपयुक्त उपाय सुझाते हुए चर्चा कीजिये। (2015) |