भारत में लैंगिक आधार पर कुपोषण | 20 May 2025

प्रिलिम्स के लिये:पोषण अभियान, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, एनीमिया, समेकित बाल विकास योजना मेन्स के लिये:भारत में महिला एवं बाल पोषण, लैंगिक आधारित कुपोषण के सामाजिक-आर्थिक निर्धारक |

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

भारत के निशुल्क खाद्यान्न कार्यक्रम से वर्तमान में लगभग 800 मिलियन लोग लाभान्वित होते हैं फिर भी भूख और कुपोषण से संबंधित चुनौतियाँ (विशेषकर महिलाओं और बालिकाओं में) बनी हुई हैं।

- आर्थिक विकास के साथ POSHAN अभियान (प्रधानमंत्री समग्र पोषण योजना) के कार्यान्वयन के बावजूद, लैंगिक आधार पर पोषण संबंधी असमानताएँ स्पष्ट रूप से बनी हुई हैं।

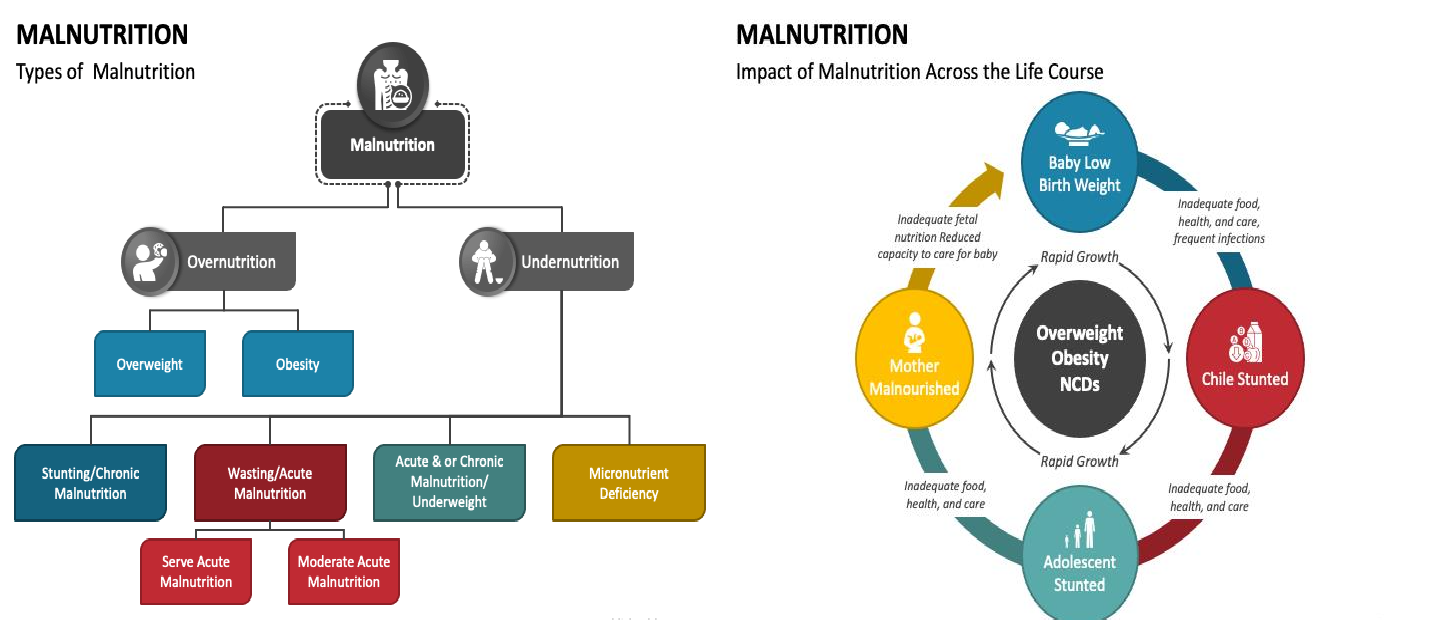

भारत में लैंगिक आधार पर कुपोषण हेतु कौन-से कारक उत्तरदायी हैं?

- एनीमिया और कम वज़न की उच्च दर: राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-5) के अनुसार, 15-49 वर्ष आयु वर्ग की 57% महिलाएँ एनीमिया से पीड़ित हैं जबकि पुरुषों में यह संख्या केवल 26% है। लगभग 5 में से 1 महिला कम वज़न की है।

- महिलाओं को मासिक धर्म, गर्भावस्था और स्तनपान के दौरान पोषण की अधिक आवश्यकता होती है। ऐसे में आवश्यक पोषण न मिल पाने के कारण एनीमिया और कम वज़न जैसी समस्याएँ होती हैं, जिससे मातृ और शिशु दोनों के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

- सीमित शिक्षा: वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में कुल साक्षरता दर 72.98% है जिसमें पुरुषों में यह 80.9% और महिलाओं में केवल 64.63% है।

- शिक्षा में इस असमानता से पोषण, स्वास्थ्य प्रथाओं और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच के बारे में महिलाओं में सीमित जागरूकता बनी हुई है, जिससे लैंगिक आधार पर कुपोषण को बढ़ावा मिलता है।

- रूढ़िवादी सामाजिक मानदंड: आर्थिक रूप से वंचित कई भारतीय परिवारों में महिलाएँ और बालिकाएँ अक्सर सबसे अंत में खाती हैं जिससे उन्हें खाने को कम मिल पाता है।

- ऐसे मामलों में कुपोषण न केवल खाद्यान्न की कमी बल्कि रूढ़िवादी सामाजिक मानसिकता को भी दर्शाता है।

- पुरुषों की पोषण संबंधी आवश्यकताओं को प्राथमिकता देने वाले रूढ़िवादी सामाजिक मानदंडों से महिलाओं के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

- आर्थिक निर्भरता: लगभग 49% महिलाओं के पास अपनी आय पर निर्णय लेने की शक्ति नहीं है, जिसका अर्थ है पोषण से समझौता। आर्थिक कमज़ोरी महिलाओं की पौष्टिक भोजन तक पहुँच को सीमित करती है, जिससे कुपोषण बढ़ता है।

- नीतिगत अंतराल: बड़े निवेश (वर्ष 2022-23 के लिये 24,000 करोड़ रुपए) के बावजूद, पोषण अभियान ने दिसंबर 2022 तक अपने धन का केवल 69% ही उपयोग किया था।

- इस योजना ने पोषण के बारे में जागरूकता तो उत्पन्न की, लेकिन महिलाओं में एनीमिया या कुपोषण को कम करने जैसे प्रमुख परिणामों में सुधार करने में असफल रही।

- पोषण 2.0 महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण के उद्देश्य से बनाई गई योजनाओं से अलग-थलग बना हुआ है। अगर महिलाओं के पास पौष्टिक भोजन तक पहुँचने के लिये वित्तीय साधन और एजेंसी की कमी है, तो अकेले पोषण हस्तक्षेप अपर्याप्त हैं।

पोषण अभियान क्या है?

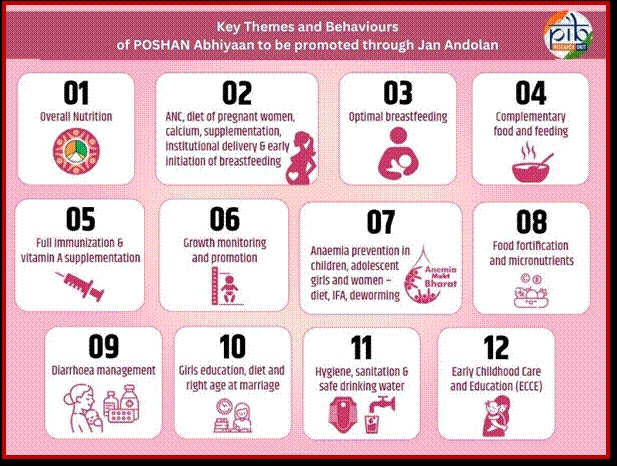

- पोषण अभियान: पोषण अभियान (जिसे पहले राष्ट्रीय पोषण मिशन के रूप में जाना जाता था), वर्ष 2018 में शुरू किया गया भारत सरकार का प्रमुख पोषण मिशन है।

- इसका प्राथमिक उद्देश्य बच्चों (0-6 वर्ष), किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिये समयबद्ध तरीके से पोषण संबंधी परिणामों में सुधार करना है।

- इसका लक्ष्य बौनापन, कुपोषण, एनीमिया (छोटे बच्चों, महिलाओं और किशोरियों में) को कम करना तथा जन्म के समय कम वज़न वाले बच्चों की संख्या में क्रमशः 2%, 2%, 3% एवं 2% प्रति वर्ष की कमी लाना है।

- यह जन आंदोलन और पोषण वाटिकाओं के विकास के माध्यम से व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देता है, ताकि पौष्टिक भोजन तक स्थानीय एवं विविध पहुँच सुनिश्चित की जा सके।

- पोषण अभियान के स्तंभ:

- गुणवत्तापूर्ण सेवाओं तक पहुँच: एकीकृत बाल विकास योजना (ICDS), राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) जैसी योजनाओं के माध्यम से आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करना, विशेष रूप से बच्चे के जीवन के पहले 1,000 दिनों के दौरान।

- क्रॉस-सेक्टोरल कन्वर्जेंस: स्वच्छ भारत मिशन के तहत जल और स्वच्छता तथा राष्ट्रीय पेयजल मिशन के माध्यम से पेयजल तक पहुँच सहित कई मंत्रालयों के प्रयासों में समन्वय करना।

- प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना: पोषण ट्रैकर एप्लिकेशन जैसे उपकरण वास्तविक समय डेटा संग्रह और हस्तक्षेप को सक्षम करते हैं।

- जन आंदोलन: पोषण के संबंध में व्यापक जागरूकता लाने और व्यवहारिक परिवर्तन को प्रोत्साहित करने के लिये सामुदायिक सहभागिता महत्त्वपूर्ण है।

- पोषण 2.0: प्रारंभ में तीन वर्ष के कार्यक्रम के रूप में शुरू किये गए पोषण अभियान को वर्ष 2021 में मिशन पोषण 2.0 में विस्तारित किया गया, जिसने एक ही छत्र के नीचे कई पोषण संबंधी योजनाओं को एकीकृत किया।

- इनमें ICDS - आंगनवाड़ी सेवाएँ, पूरक पोषण कार्यक्रम, पोषण अभियान, किशोरियों के लिये योजना और राष्ट्रीय क्रेच योजना शामिल हैं।

- इस एकीकृत पहल को अब मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के रूप में कार्यान्वित किया गया है, जिसे आमतौर पर पोषण 2.0 के रूप में जाना जाता है।

- कार्यान्वयन और वित्तपोषण: पोषण 2.0 एक केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों के बीच लागत अनुपात 60:40 है।

- प्रगति: मिशन पोषण 2.0 में 8.9 करोड़ बच्चे (0-6 वर्ष) शामिल हैं। पोषण अभियान से 69.42 लाख गर्भवती महिलाओं (PW) और 42.54 लाख स्तनपान कराने वाली माताओं (LM) को लाभ मिला है।

भारत में लैंगिक कुपोषण को दूर करने के लिये क्या उपाय किये जा सकते हैं?

- वित्तीय स्वतंत्रता और पोषण: नोबेल पुरस्कार विजेता एस्थर डुफ्लो के शोध से पता चलता है कि जिन महिलाओं के पास वित्तीय संसाधनों पर नियंत्रण होता है, वे पोषण और बच्चों की भलाई को प्राथमिकता देती हैं।

- महिला कार्यबल भागीदारी वर्ष 2017–18 में 23% से बढ़कर वर्ष 2023–24 में 47.6% होने के बावजूद, अधिकांश महिलाएँ कम वेतन वाली और असुरक्षित नौकरियों में कार्यरत हैं, तथा औसतन पुरुषों की तुलना में 53% कम आय अर्जित करती हैं।

- यह तथ्य इस बात को रेखांकित करता है कि केवल कार्यबल में प्रवेश पर्याप्त नहीं है, महिलाओं को सुरक्षित और न्यायसंगत पारिश्रमिक वाली नौकरियाँ की आवशयकता है।

- महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण, वित्तीय साक्षरता तथा ऋण सुविधा के माध्यम से सशक्त बनाना पोषण संबंधी परिणामों में सुधार लाने की दिशा में एक प्रमुख उपाय है।

- पोषण और आजीविका के लिये एकीकृत दृष्टिकोण: महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिये पोषण 2.0 को कौशल विकास, सूक्ष्म वित्त और रोज़गार योजनाओं के साथ जोड़ा जाना चाहिये। उच्च कुपोषण वाले ज़िलों में स्वास्थ्य, पोषण और आजीविका से संबंधित मानकों की संयुक्त निगरानी आवश्यक है।

- आंगनवाड़ी केंद्रों का उपयोग बहु-सेवा केंद्रों के रूप में किया जाना चाहिये, न केवल पोषण और प्रसवपूर्व देखभाल के लिये, बल्कि कौशल विकास, वित्तीय साक्षरता तथा सरकारी आजीविका योजनाओं तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिये भी।

- स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं को इस प्रकार प्रशिक्षित किया जाना चाहिये कि वे महिलाओं को जन धन योजना और स्टैंड अप इंडिया जैसी सरकारी योजनाओं से जोड़ सकें।

- लक्षित सरकारी पहल: PM मुद्रा योजना और दीनदयाल अंत्योदय योजना जैसी योजनाओं में उच्च कुपोषण वाले ज़िलों की महिलाओं के लिये लक्षित हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

- मापनीय लक्ष्यों की स्थापना: केवल एनीमिया और बौनेपन को कम करने के लिये ही नहीं, बल्कि महिलाओं की वित्तीय स्वतंत्रता और निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाने के लिये भी स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित किये जाने चाहिये। नियमित ऑडिट और निधियों के पारदर्शी उपयोग की रिपोर्ट अनिवार्य होनी चाहिये।

- सामाजिक-सांस्कृतिक बाधाओं को तोड़ना: भोजन वितरण और महिलाओं के पोषण से संबंधित सामाजिक मान्यताओं में बदलाव लाने हेतु समुदाय आधारित पहलों को प्रोत्साहित करना अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।

- अभियानों का उद्देश्य उन धारणाों में परिवर्तन लाना होना चाहिये जो पुरुषों के पोषण को महिलाओं के स्वास्थ्य से अधिक प्राथमिकता देती हैं।

|

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न: प्रश्न: "उच्च स्तर के निवेश और नीतिगत ध्यान के बावजूद, भारत में लैंगिक कुपोषण अब भी बना हुआ है।" चर्चा कीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्सप्रश्न. निम्नलिखित में से कौन-से 'राष्ट्रीय पोषण मिशन (नेशनल न्यूट्रिशन मिशन)' के उद्देश्य हैं? (2017)

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये: (a) केवल 1 और 2 उत्तर: (a) प्रश्न. निम्नलिखित में से कौन-सा/से वह/वे सूचक है/हैं, जिसका/जिनका IFPRI द्वारा वैश्विक भुखमरी सूचकांक (ग्लोबल हंगर इंडेक्स) रिपोर्ट बनाने में उपयोग किया गया है? (2016)

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये। (a) केवल 1 उत्तर: (c) |