भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का विकास | 15 May 2025

प्रिलिम्स के लिये:साउंडिंग रॉकेट, SLV, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, INSAT, SpaDeX मिशन, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, SVAMITVA, FASAL, क्रायोजेनिक, अंतरिक्ष मलबा, IN-SPACe, पुन: प्रयोज्य रॉकेट। मेन्स के लिये:भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र का विकास, भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र से संबंधित प्रमुख मुद्दे और अंतरिक्ष-आधारित क्षमताओं को मज़बूत करने के तरीके। |

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन (GLEX) 2025 “नई दुनिया की ओर: अंतरिक्ष अन्वेषण का पुनर्जागरण” विषय के तहत नई दिल्ली में आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री ने यह रेखांकित किया कि भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम केवल वैज्ञानिक खोज तक सीमित नहीं है, बल्कि यह नागरिकों को सशक्त बनाने और आर्थिक एवं सामाजिक विकास को आगे बढ़ाने का एक उपकरण भी है।

- एक अन्य विकास में, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ESA) ने भारत के साथ सहयोग पर बल दिया और अंतरिक्ष अन्वेषण के व्यापक और अनछुए क्षेत्रों में मिलकर कार्य करने की संभावना जताई।

वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन (GLEX)

- परिचय: GLEX का उद्देश्य अंतरिक्ष अन्वेषण में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है, जिसके लिये कार्यक्रमगत, तकनीकी और नीतिगत जानकारी के आदान-प्रदान को प्रोत्साहित किया जाता है।

- यह सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष महासंघ (IAF), मेज़बान संस्था भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO), और सह-मेज़बान संस्था एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया (ASI) द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था।

- IAF, जिसकी स्थापना वर्ष 1951 में हुई थी, एक प्रमुख वैश्विक गैर-सरकारी संगठन (NGO) है जो अंतरिक्ष गतिविधियों के क्षेत्र से जुड़े सभी हितधारकों को एक मंच पर लाता है। इसमें अंतरिक्ष यात्री—जैसे भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा—तथा इसरो, ESA और रोस्कोसमोस जैसी अंतरिक्ष एजेंसियाँ शामिल हैं।

- उद्देश्य: यह सम्मेलन सभी अंतरिक्ष अन्वेषण में संलग्न राष्ट्रों के लिये सहयोगात्मक समाधान, साझा चुनौतियाँ, प्राप्त अनुभव तथा आगे की दिशा पर विचार-विमर्श हेतु एक मंच प्रदान करता है।

भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम समय के साथ किस प्रकार विकसित हो रहा है?

- साधारण शुरुआत (1960 –1970 के दशक): वर्ष 1963 में, केरल के थुंबा से पहला साउंडिंग रॉकेट (अमेरिकी निर्मित नाइक-अपाचे) प्रक्षेपित किया गया, जिसका उद्देश्य मूल वायुमंडलीय अध्ययन करना और बुनियादी आधारभूत ढाँचे की स्थापना करना था।

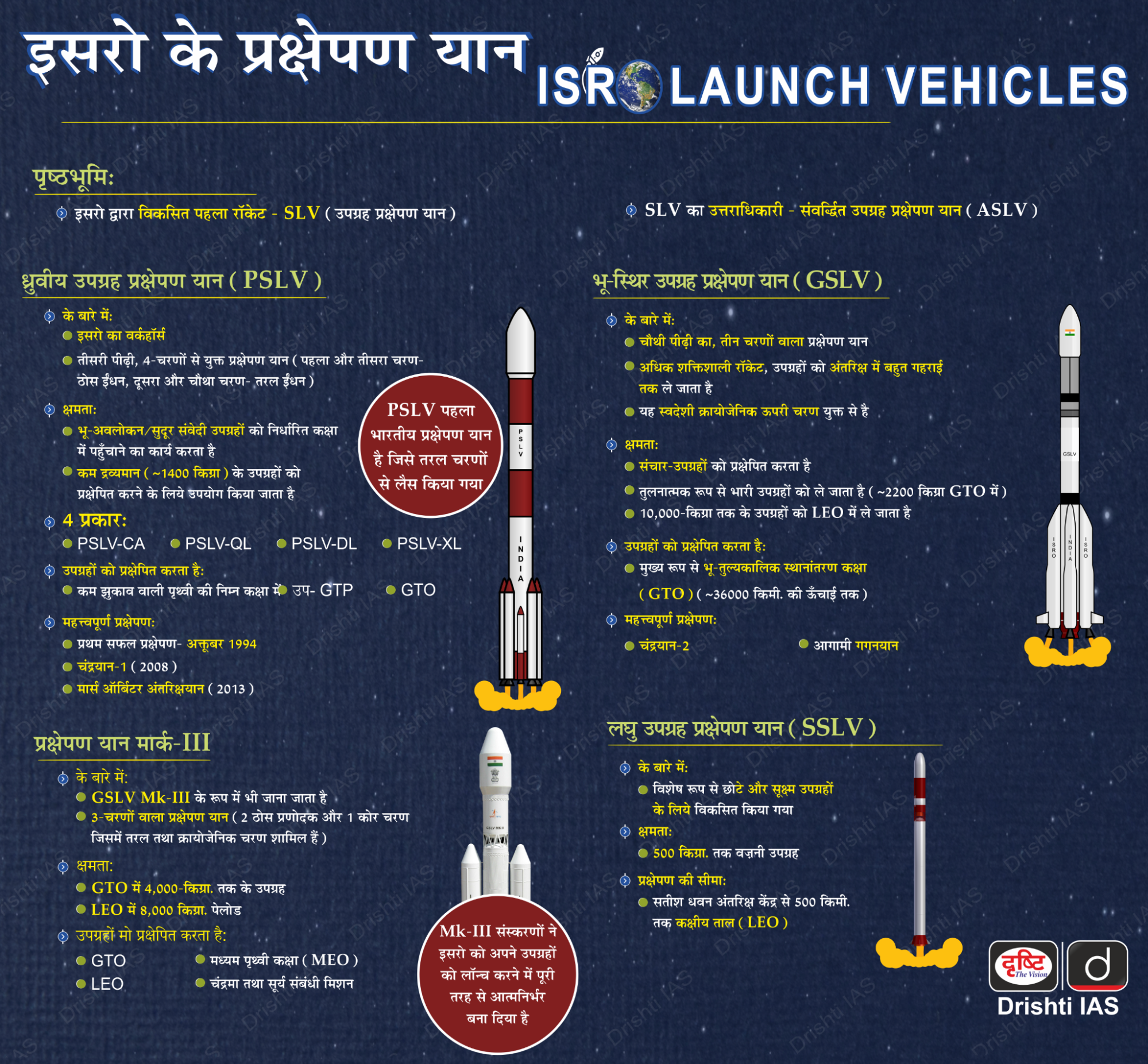

- स्वदेशी क्षमताओं का निर्माण (1980 –1990 के दशक): भारत ने संचार और मौसम निगरानी के लिये SLV (सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल) तथा INSAT शृंखला विकसित की, साथ ही कृषि, जल प्रबंधन और आपदा प्रतिक्रिया में सहायता के लिये IRS (भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह) प्रणाली की स्थापना की।

- प्रारंभिक चरण में ध्यान आत्मनिर्भरता और विकासोन्मुख अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पर केंद्रित था।

- वैश्विक मंच पर प्रवेश (2000 –2010 का दशक): वर्ष 2008 में भारत ने अपना पहला चंद्र अभियान चंद्रयान-1 प्रक्षेपित किया, जो पहले ही प्रयास में सफल रहा—यह कई वैश्विक शक्तियों (जैसे कि अमेरिका का पायनियर और सोवियत संघ का लूना, जिनके वर्ष 1958 में प्रक्षेपण विफल रहे थे) से आगे था। इस मिशन ने चंद्रमा की सतह पर जल अणुओं की खोज में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया।

- वर्ष 2014 में, मंगलयान (मंगल ऑर्बिटर मिशन) ने भारत को पहले प्रयास में मंगल ग्रह तक पहुँचने वाला पहला देश बना दिया।

- वर्ष 2023 में, चंद्रयान-3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सफलतापूर्वक लैंडिंग की, और वर्ष 2024 में, भारत ने स्पैडेक्स मिशन के तहत दो उपग्रहों को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया।

- वैश्विक पहुँच (2010 –2020 के दशक): वर्ष 2017 में, भारत ने एकल मिशन में PSLV-C37 का उपयोग करते हुए 104 उपग्रह प्रक्षेपित किये।

- भारत ने 34 देशों को प्रक्षेपण सेवाएँ प्रदान कीं, जिससे उसकी वैश्विक अंतरिक्ष भूमिका मज़बूत हुई, जिसमें दक्षिण एशिया उपग्रह और आगामी G-20 उपग्रह मिशन जैसी पहलों का समावेश है।

- भविष्य की महत्वाकांक्षाएँ (2020- 2040 के दशक): भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने के लिये गगनयान मिशन विकासाधीन है, जिसमें चंद्रमा (2040), मंगल और शुक्र के लिये योजनाबद्ध मिशन शामिल हैं।

- भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन (संभवतः वर्ष 2035 तक) लो अर्थ ऑर्बिट में स्थायी अनुसंधान को सक्षम करेगा।

- निजी क्षेत्र का उदय: वर्तमान में 250 से अधिक अंतरिक्ष स्टार्टअप्स अस्तित्व में हैं, जो प्रोपल्शन सिस्टम, इमेजिंग और सैटेलाइट प्रौद्योगिकी में नवाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। जैसे,

- स्काईरूट एयरोस्पेस ने वर्ष 2022 में विक्रम-S (भारत का पहला निजी रॉकेट) लॉन्च किया।

- अग्निकुल कॉसमॉस ने वर्ष 2022 में श्रीहरिकोटा में भारत के पहले निजी अंतरिक्ष प्रक्षेपण पैड का उद्घाटन किया।

भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम आर्थिक और सामाजिक विकास को कैसे बढ़ावा देगा?

- सार्वजनिक सेवा वितरण: इसरो का उपग्रह डेटा स्वामित्व जैसी योजनाओं का समर्थन करता है, जो ग्रामीण भूस्वामियों को संपत्ति कार्ड प्रदान करता है, विवादों को कम करता है और ऋण पहुँच को बढ़ाता है।

- यह LPG और मनरेगा मज़दूरी जैसी सब्सिडी का लक्षित वितरण सुनिश्चित करने के लिये आधार (इसरो के भू-स्थानिक डेटा से जुड़ा हुआ) के माध्यम से E-KYC में भी सहायता करता है।

- कृषि एवं खाद्य सुरक्षा: इसरो का फसल (अंतरिक्ष, कृषि-मौसम विज्ञान और भूमि-आधारित अवलोकनों का उपयोग करके कृषि उत्पादन का पूर्वानुमान) कार्यक्रम फसल की पैदावार का पूर्वानुमान लगाने, मूल्य अस्थिरता को कम करने एवं खाद्य वितरण में सहायता करने के लिये उपग्रह डेटा का उपयोग करता है।

- भुवन-कृषि परिशुद्ध खेती के लिये मिट्टी के मानचित्र प्रदान करता है।

- रिसोर्ससैट-2 वनस्पति स्वास्थ्य में परिवर्तन का अवलोकन करके टिड्डियों के हमले जैसी आपदाओं की निगरानी में मदद करता है।

- आपदा प्रबंधन: INSAT-3D/3DR जैसे उपग्रह चक्रवातों पर नज़र रखते हैं, जिससे समय पर निकासी संभव हो पाती है।

- बाढ़ और सूखे की निगरानी के लिये, राष्ट्रीय कृषि सूखा आकलन और निगरानी प्रणाली (NADAMS) सूखे की स्थिति का आकलन करने और राहत निधि आवंटन का मार्गदर्शन करने के लिये उपग्रह डेटा का उपयोग करती है।

- डिजिटल विभाजन को कम करना: GSAT उपग्रह दूरदराज़ और आदिवासी क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करते हैं, जिससे वंचित क्षेत्रों में शिक्षा, टेलीमेडिसिन और ई-गवर्नेंस सेवाओं तक पहुँच बढ़ जाती है।

- राष्ट्रीय सुरक्षा: GSAT-7 शृंखला भारतीय सशस्त्र बलों के लिये संचार का समर्थन करती है, जबकि कार्टोसैट उपग्रह सीमा निगरानी, रक्षा तैयारियों और राष्ट्रीय संप्रभुता को बढ़ाने में सहायता करते हैं।

- NavIC (नेविगेशन विद इंडियन कांस्टेलेशन) सैन्य प्लेटफार्मों (विमान, जहाज़, मिसाइल और जमीनी सेना) के लिये सटीक निर्देशित हथियारों के लिये एन्क्रिप्टेड सिग्नल एवं डेटा प्रदान करता है।

भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र से संबंधित प्रमुख मुद्दे क्या हैं?

- बजटीय बाधाएँ: भारत अपने सकल घरेलू उत्पाद का मात्र 0.04% ही अंतरिक्ष के लिये आवंटित करता है, जो अमेरिका द्वारा व्यय किये जाने वाले 0.28% से काफी कम है।

- नासा के 25 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में इसरो का बजट 1.95 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने के कारण, भारत को बड़े पैमाने की परियोजनाओं, बुनियादी ढाँचे और अनुसंधान एवं विकास निवेशों के वित्तपोषण में सीमाओं का सामना करना पड़ रहा है।

- उदाहरण के लिये, सीमित धनराशि के कारण पुन: प्रयोज्य प्रक्षेपण यान (RLV-TD) के परीक्षण में देरी हुई।

- आयात निर्भरता: भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम उन्नत सेंसरों और अर्धचालकों के लिये लगातार आयात पर निर्भर है।

- स्वदेशी नवाचार धीमा है तथा उसे पर्याप्त धन नहीं मिल पाता है, जैसा कि क्रायोजेनिक CE-20 इंजन के विकास में देरी से पता चलता है।

- अंतरिक्ष में बढ़ता अपशिष्ट: भारत के पास प्रभावी अपशिष्ट शमन रणनीतियों का अभाव है तथा कक्षा में 114 से अधिक भारतीय मूल की वस्तुएँ अंतरिक्ष अपशिष्ट के रूप में वर्गीकृत हैं।

- सुरक्षा कमजोरियाँ: भारत के पास अंतरिक्ष आधारित प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों का अभाव है, जो शत्रु देशों के खिलाफ भारत की अंतरिक्ष परिसंपत्तियों, एकीकृत निगरानी और मज़बूत ASAT क्षमताओं के लिये खतरा उत्पन्न करते हैं।

- अंतरिक्ष में इसका सैन्य उपयोग सीमित है, विशेषकर जब इसकी तुलना चीन और अमेरिका के दोहरे उपयोग वाले प्रभुत्व से की जाए।

- कुशल कार्यबल का पलायन: विदेशों में बेहतर बुनियादी ढाँचे और अवसरों के कारण भारत को प्रतिभाओं के बड़े पैमाने पर पलायन का सामना करना पड़ रहा है।

- जबकि भारतीय मूल के शीर्ष वैज्ञानिक वैश्विक मिशनों में योगदान दे रहे हैं, भारत STEM में अपनी उपस्थिति बनाए रखने के लिये संघर्ष कर रहा है।

- सीमित वाणिज्यिक उपस्थिति: PSLV जैसी लागत प्रभावी और विश्वसनीय प्रक्षेपण प्रणाली होने के बावजूद, वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी केवल 2-3% है।

- व्यावसायीकरण और अनुबंध अधिग्रहण स्पेसएक्स जैसे प्रतिस्पर्धियों से पीछे है।

- भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा: चीन की तीव्र प्रगति, जैसे कि तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन और बेइदोउ, भारत के क्षेत्रीय प्रभाव को ढक देती है।

- इसके अतिरिक्त, अंतरिक्ष कूटनीति और दोहरे उपयोग वाली तकनीकी रणनीतियों का भारत में अभाव उसे वैश्विक अंतरिक्ष दौड़ में नुकसान की स्थिति में डालता है।

भारत अपनी अंतरिक्ष-आधारित क्षमताओं को मज़बूत करने के लिये क्या उपाय अपना सकता है?

- वित्तपोषण तंत्र में विविधता लाना: भारत सॉवरेन स्पेस बॉण्ड और सार्वजनिक-निजी सह-वित्तपोषण मॉडल के माध्यम से दीर्घकालिक निवेश आकर्षित कर सकता है।

- इसके अतिरिक्त, IN-SPACe के तहत भारतीय अंतरिक्ष कोष की स्थापना से अनुसंधान एवं विकास, स्टार्टअप और नवाचार को समर्थन मिल सकता है, जिससे घरेलू अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र मज़बूत होगा।

- स्वदेशी प्रौद्योगिकी विकास: भारत को विदेशी प्रौद्योगिकी पर निर्भरता कम करने और रणनीतिक स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिये पुन: प्रयोज्य रॉकेट एवं उपग्रहों के लिये AI जैसी प्रमुख प्रौद्योगिकियों को विकसित करने हेतु अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र बनाने चाहिये।

- प्रतिभा प्रतिधारण: भारत को विशिष्ट अंतरिक्ष शिक्षा कार्यक्रम शुरू करने चाहिये, अंतरिक्ष प्रशिक्षण अकादमियाँ स्थापित करनी चाहिये तथा शीर्ष प्रतिभाओं को बनाए रखने के लिये अनुसंधान फेलोशिप और कॅरियर मार्ग प्रदान करना चाहिये।

- अंतरिक्ष स्थिरता: भारत को अंतरिक्ष अपशिष्ट के प्रबंधन के लिये अंतरिक्ष स्थिति जागरूकता (SSA) प्रौद्योगिकियों और डी-ऑर्बिटिंग समाधानों में निवेश करना चाहिये साथ ही अपशिष्ट को कम करने तथा स्थाई अंतरिक्ष अन्वेषण को बढ़ावा देने पर केंद्रित राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्थिरता योजना शुरू करनी चाहिये।

- अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना: भारत को आर्टेमिस और ग्रहीय रक्षा जैसे मिशनों पर प्रौद्योगिकी साझा करने के लिये नासा, ESA और रोस्कोस्मोस जैसी वैश्विक अंतरिक्ष एजेंसियों के साथ सहयोग को मज़बूत करना चाहिये।

- इसके अतिरिक्त, अफ्रीका और दक्षिण-पूर्व एशिया में उभरते अंतरिक्ष राष्ट्रों के साथ साझेदारी से क्षमता निर्माण एवं अंतरिक्ष कूटनीति को बढ़ावा मिलेगा।

- अंतरिक्ष-आधारित उद्यमिता: भारत को उपग्रह निर्माण, डेटा विश्लेषण और पेलोड विकास में स्टार्टअप्स और MSME क्षेत्र को समर्थन देने के लिये एक राष्ट्रीय अंतरिक्ष नवाचार ढाँचा बनाना चाहिये।

- इसके अतिरिक्त, अंतरिक्ष समाधानों के लिये युवा-प्रेरित विचारों को बढ़ावा देने के लिये हैकथॉन और नवाचार जैसी पहले शुरू की जानी चाहिये।

विदेशी अंतरिक्ष एजेंसियों के साथ ISRO का सहयोग क्या है?

- रोस्कोस्मोस (रूस):

- गगनयान मिशन: रूस ने गगनयान मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन के लिये भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षित करने में सहायता की।

- प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी: भारत और रूस ने क्रायोजेनिक इंजन और चालक दल मिशन समर्थन सहित अंतरिक्ष यान प्रौद्योगिकियों पर सहयोग किया है। उदाहरण के लिये राकेश शर्मा सोवियत अंतरिक्ष यान सोयूज T-11 पर सवार होकर अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय नागरिक थे।

- नासा (अमेरिका): NISAR (नासा-ISRO सिंथेटिक अपर्चर रडार) नासा और ISRO के बीच एक संयुक्त परियोजना है, जो हर 12 दिन में पूरे विश्व का मानचित्र तैयार करेगी तथा पारिस्थितिकी तंत्र, बर्फ द्रव्यमान, वनस्पति, समुद्र स्तर में वृद्धि, भूजल एवं भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी और भूस्खलन जैसे प्राकृतिक खतरों पर सुसंगत डेटा उपलब्ध कराएगी।

- दोनों Axiom-4 मिशन के तहत अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षण देने और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) भेजने के लिये भी कार्य कर रहे हैं।

- JAXA (जापान): LUPEX (चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण) ISRO और JAXA का एक संयुक्त मिशन है जिसका उद्देश्य चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्रों का अन्वेषण करना है, विशेष रूप से स्थायी रूप से छाया वाले क्षेत्रों को लक्ष्य करके पानी की उपस्थिति की जाँच करना और एक स्थायी दीर्घकालिक चंद्र स्टेशन की क्षमता का आकलन करना है।

- CNES (फ्राँस): मेघा-ट्रॉपिक्स (2011) एक संयुक्त भारत-फ्राँसीसी संयुक्त उपग्रह मिशन है, जिसे मानसून, चक्रवात आदि जैसे पहलुओं से संबंधित उष्णकटिबंधीय वातावरण और जलवायु के अध्ययन के लिये लॉन्च किया गया है।

निष्कर्ष

भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम काफी विकसित हुआ है, जो एक साधारण शुरुआत से अंतरिक्ष अन्वेषण में वैश्विक अभिकर्त्ता के रूप में विकसित हुआ है। हालाँकि, बजट की कमी, आयात निर्भरता और भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा जैसी चुनौतियाँ बनी हुई हैं। स्वदेशी तकनीक, प्रतिभा प्रतिधारण और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर ध्यान केंद्रित करके भारत निरंतर विकास तथा आर्थिक विकास के लिये अपनी अंतरिक्ष-आधारित क्षमताओं को मज़बूत कर सकता है।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न: भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम बुनियादी वायुमंडलीय अनुसंधान से वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण तक विकसित हुआ है। भारत की अंतरिक्ष यात्रा में प्रमुख उपलब्धियों और इसके सामने आने वाली चुनौतियों पर चर्चा कीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)प्रिलिम्सप्रश्न. भारत के उपग्रह प्रमोचित करने वाले वाहनों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2018)

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (a) केवल 1 उत्तर: (a) प्रश्न. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2016) इसरो द्वारा प्रक्षेपित मंगलयान

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं? (a) केवल उत्तर: (c) मेन्सप्रश्न: भारत के तीसरे चंद्रमा मिशन का मुख्य कार्य क्या है जिसे इसके पहले के मिशन में हासिल नहीं किया जा सका? जिन देशों ने इस कार्य को हासिल कर लिया है उनकी सूची दीजिये। प्रक्षेपित अंतरिक्ष यान की उपप्रणालियों को प्रस्तुत कीजिये और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के ‘आभासी प्रक्षेपण नियंत्रण केंद्र’ की उस भूमिका का वर्णन कीजिये जिसने श्रीहरिकोटा से सफल प्रक्षेपण में योगदान दिया है।(2023) प्रश्न: भारत की अपना स्वयं का अंतरिक्ष केंद्र प्राप्त करने की क्या योजना है और हमारे अंतरिक्ष कार्यक्रम को यह किस प्रकार लाभ पहुँचाएगी? (2019) प्रश्न: अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों पर चर्चा कीजिये। इस तकनीक के अनुप्रयोग ने भारत के सामाजिक-आर्थिक विकास में किस प्रकार सहायता की? (2016) |