भारत में न्यायिक नियुक्तियों की कॉलेजियम प्रणाली | 03 Sep 2025

चर्चा में क्यों?

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कॉलेजियम प्रणाली द्वारा अनुशंसित दो नए न्यायाधीशों की नियुक्ति के साथ 34 न्यायाधीशों की अपनी पूर्ण स्वीकृत शक्ति प्राप्त कर ली है।

कॉलेजियम प्रणाली क्या है?

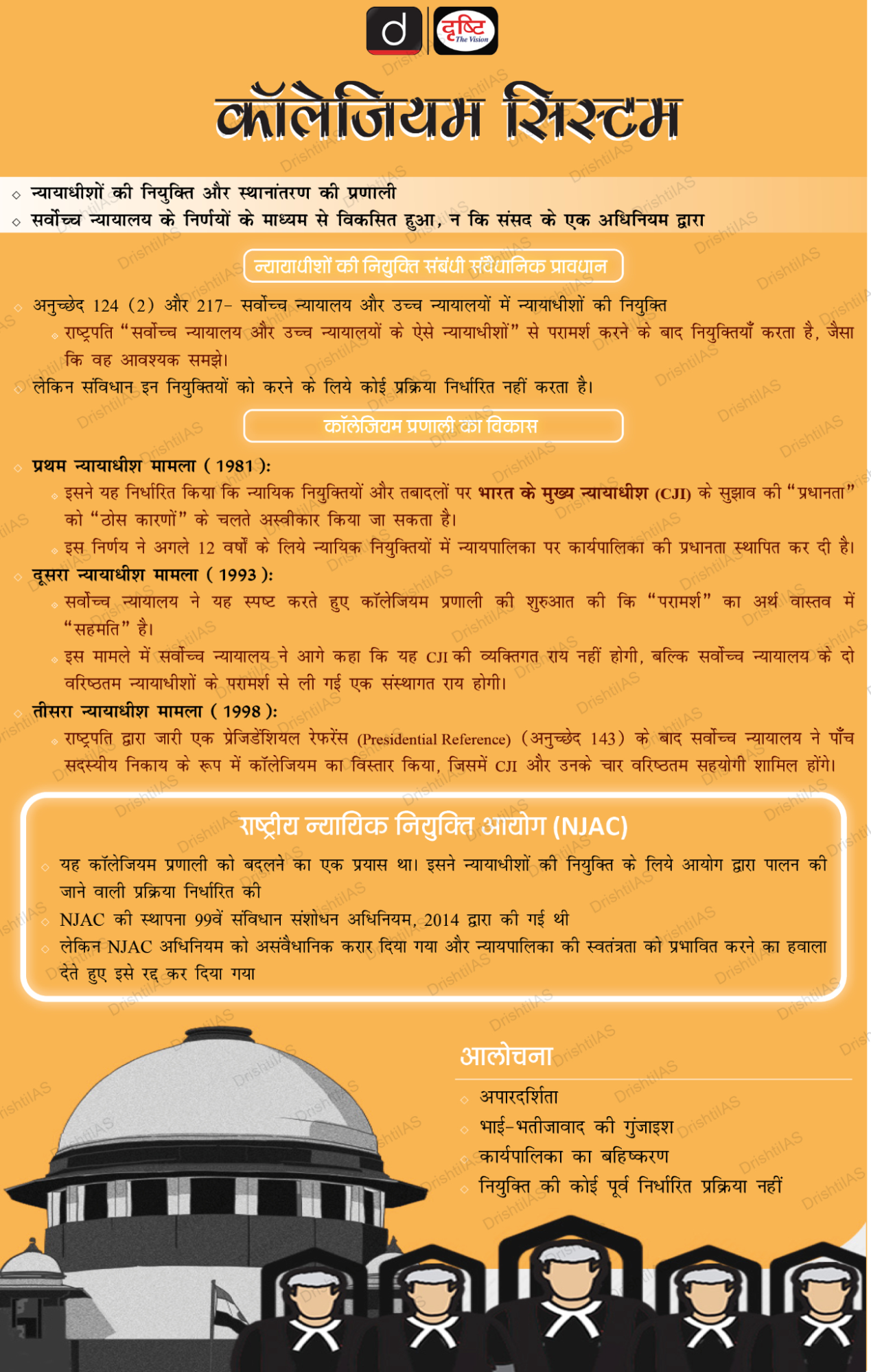

- परिचय: यह भारत की न्यायिक व्यवस्था है जिसके माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा स्थानांतरण किया जाता है।

- यह प्रत्यक्ष संविधान में उल्लिखित प्रावधान नहीं है, बल्कि सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णयों, विशेष रूप से ‘तृतीय न्यायाधीश मामले’ से विकसित हुआ है।

कॉलेजियम प्रणाली का विकास

- प्रथम न्यायाधीश केस (1981): सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति में संविधान के अनुच्छेद 124(2) और अनुच्छेद 217 में प्रयुक्त ‘परामर्श’ शब्द का अर्थ ‘सहमति’ नहीं है।

- इस निर्णय ने न्यायिक नियुक्तियों में कार्यपालिका (Executive) को न्यायपालिका पर वरीयता दी।

- द्वितीय न्यायाधीश केस (1993): सर्वोच्च न्यायालय ने प्रथम न्यायाधीश मामले को पलटते हुए कहा कि न्यायिक नियुक्तियों में ‘परामर्श’ का अर्थ वास्तव में ‘सहमति’ है।

- सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि न्यायाधीशों की नियुक्ति पर मुख्य न्यायाधीश (CJI) की सलाह राष्ट्रपति के लिये बाध्यकारी होगी। यह सलाह देने से पहले CJI को अपने दो वरिष्ठतम सहयोगियों से परामर्श करना होगा।

- इस निर्णय ने कॉलेजियम प्रणाली की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया, जिससे न्यायाधीशों की नियुक्ति में न्यायपालिका को प्राथमिकता मिली।

- तृतीय न्यायाधीश केस (1998): सर्वोच्च न्यायालय ने कॉलेजियम का विस्तार करते हुए कहा कि इसमें CJI के साथ न्यायालय के चार वरिष्ठतम न्यायाधीश भी शामिल होंगे।

- कॉलेजियम की संरचना:

- सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम: CJI और सर्वोच्च न्यायालय के चार वरिष्ठतम न्यायाधीश।

- उच्च न्यायालय कॉलेजियम: उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और दो वरिष्ठतम न्यायाधीश।

- सरकार की भूमिका: सरकार आपत्तियाँ दर्ज करा सकती है, लेकिन यदि कॉलेजियम अपनी अनुशंसा दोहराता है तो नियुक्तियाँ बाध्यकारी होती हैं।

न्यायाधीशों की नियुक्ति का संवैधानिक आधार

- अनुच्छेद 124: सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) और अन्य न्यायाधीशों से परामर्श करके की जाती है।

- अनुच्छेद 217: उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा CJI, राज्यपाल और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके की जाती है।

- तदर्थ न्यायाधीश (अनुच्छेद 127): यदि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों का कोरम उपलब्ध न हो, तो CJI राष्ट्रपति की सहमति से किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय में बैठने का अनुरोध कर सकते हैं।

- कार्यवाहक CJI (अनुच्छेद 126): रिक्ति/अनुपस्थिति की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश।

- सेवानिवृत्त न्यायाधीश (अनुच्छेद 128): राष्ट्रपति की सहमति से, CJI किसी सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से निर्दिष्ट अवधि के लिये सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का अनुरोध कर सकते हैं।

- नियुक्ति प्रक्रिया:

- CJI: सेवानिवृत्त होने वाले CJI अपने उत्तराधिकारी की अनुशंसा करते हैं, जो प्रायः वरिष्ठता के आधार पर होता है।

- सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश: CJI, कॉलेजियम सदस्यों और उम्मीदवार के उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश से परामर्श करके अनुशंसा की प्रक्रिया शुरू करते हैं। उनके विचार लिखित रूप में दर्ज किये जाते हैं।

- कॉलेजियम की अनुशंसा विधि मंत्री को भेजी जाती है और फिर प्रधानमंत्री को, जो राष्ट्रपति को नियुक्ति के लिये सलाह देते हैं।

- उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश/न्यायाधीश: उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा CJI और संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श करके की जाती है।

- अवर न्यायाधीशों (Puisne Judges) की नियुक्ति की प्रक्रिया भी यही है, अंतर केवल इतना है कि संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श किया जाता है।

नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली के पक्ष और विपक्ष में तर्क क्या हैं?

पक्ष में तर्क:

- शक्तियों का पृथक्करण: यह न्यायपालिका को कार्यपालिका और विधायिका से स्वतंत्र बनाए रखता है। न्यायाधीश बिना भय, दबाव या हस्तक्षेप के अपने कर्त्तव्यों का पालन कर सकते हैं, जिससे शक्तियों के पृथक्करण (अनुच्छेद 50) के सिद्धांत की रक्षा होती है।

- न्यायिक अखंडता का संरक्षण: वरिष्ठ न्यायाधीश संभावित न्यायाधीशों की विधिक दक्षता, ईमानदारी और उपयुक्तता का आकलन करने की सबसे अच्छी स्थिति में होते हैं।

- न्यायाधीशों द्वारा न्यायाधीशों का चयन करना न्यायपालिका को एक संस्था के रूप में उसकी गरिमा और स्वायत्तता बनाए रखने में सहायक होता है।

- कॉलेजियम प्रणाली नियुक्तियों में भ्रष्टाचार के जोखिम को कम करती है।

विपक्ष में तर्क:

- पारदर्शिता का अभाव: यह प्रणाली मुख्यतः गोपनीय तरीके से कार्य करती है और इसमें कोई प्रकाशित प्रक्रिया या वस्तुनिष्ठ मानदंड नहीं है। इससे भाई-भतीजावाद और पक्षपात को बढ़ावा मिल सकता है (जिसे प्रायः ‘अंकल जज सिंड्रोम’ कहा जाता है)।

- शक्ति का दुरुपयोग: कॉलेजियम प्रणाली कुछ न्यायाधीशों के हाथों में शक्ति का केंद्रीकरण कर देती है, जिससे न्यायिक नियुक्तियों में अनियंत्रित अधिकार को लेकर चिंता बढ़ती है।

- समुदायों का असमान प्रतिनिधित्व: आँकड़ों से न्यायिक नियुक्तियों में महत्त्वपूर्ण असमानता का पता चलता है, जिसमें 79% उच्च न्यायालय के न्यायाधीश (2018-2022) उच्च जाति की पृष्ठभूमि से हैं, जबकि हाशिये पर रहने वाले समुदायों का प्रतिनिधित्व कम है।

- सर्वोच्च न्यायालय में महिलाओं की संख्या केवल 4% है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2024 में उच्च न्यायालयों में 331 न्यायिक रिक्तियाँ थीं, जो कॉलेजियम प्रणाली के अंतर्गत नियुक्तियों में देरी को दर्शाती हैं।

- राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC): यह भारत में प्रस्तावित एक संवैधानिक निकाय था, जिसे 99वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2014 के तहत स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य कॉलेजियम प्रणाली को प्रतिस्थापित करके एक अधिक पारदर्शी और योग्यता-आधारित प्रक्रिया लाना था।

- हालाँकि, सर्वोच्च न्यायालय एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ (सामान्यतः चौथे न्यायाधीश मामले, 2015 के रूप में जाना जाता है) में सर्वोच्च न्यायालय ने 99वें संविधान संशोधन और NJAC को असंवैधानिक तथा न्यायिक स्वतंत्रता के लिये खतरा मानते हुए रद्द कर दिया, क्योंकि वे न्यायिक नियुक्तियों में अधिक कार्यकारी भागीदारी की अनुमति प्रदान करते थे।

निष्कर्ष:

यद्यपि कॉलेजियम प्रणाली पर समय-समय पर आलोचना की गई है, फिर भी यह भारत की न्यायिक स्वतंत्रता की आधारशिला बनी हुई है। इसमें संतुलन और नियंत्रण की व्यवस्था, पारदर्शिता में वृद्धि तथा योग्यता-आधारित निगरानी को शामिल करके इसे और अधिक मज़बूत बनाया जा सकता है, साथ ही यह सुनिश्चित करना होगा कि यह कार्यपालिका के प्रभाव से पूर्णतः स्वतंत्र रहे।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न: भारत में न्यायिक नियुक्तियाँ न्यायिक स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक जवाबदेही के बीच एक विवादित क्षेत्र बनी हुई हैं। कॉलेजियम प्रणाली के विकास और चुनौतियों का परीक्षण कीजिए। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न

प्रिलिम्स:

प्रश्न. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2019)

- भारत के संविधान के 44वें संशोधन द्वारा लाए गए एक अनुच्छेद ने प्रधानमंत्री के चुनाव को न्यायिक पुनरावलोकन से परे कर दिया।

- भारत के संविधान के 99वें संशोधन को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने विखंडित कर दिया क्योंकि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अतिक्रमण करता था।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (b)

मेन्स:

प्रश्न. भारत में उच्चतर न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में 'राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम, 2014' पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिये। (2017)